Ce billet de blog a fait l'objet d'un droit de réponse circonstancié du Ministère des affaires étrangères, estimant qu'il est « sans fondement » et contient « de fausses affirmations ». Ce courrier est à lire au début du fil des commentaires.

Agrandissement : Illustration 1

Grandeur et décadence de la diplomatie culturelle française. Cela fait quelques années déjà que le rayonnement culturel français à l’étranger a perdu de son lustre d’antan. Il y aurait un livre entier à écrire en la matière ; bien peu nombreuses sont les voix qui s’élèvent pour déplorer ce délitement programmé. Près d’un siècle après que le pianiste Alfred Cortot eut pris les rênes d’un Service d’études d’action artistiques à l’étranger, créé en 1918 par un petit groupe d’artistes, de collectionneurs et de politiques, l’Institut Français, créé par la loi relative à l’action extérieure de l’État du 27 juillet 2010, est aujourd’hui, sous statut d’Etablissement Public Industriel et Commercial placé sous tutelle exclusive du ministre des Affaires étrangères, l’agence qui promeut l’action culturelle extérieure de la France, en fédérant et coordonnant un réseau constitué de 96 Instituts français et de 445 Alliances françaises dans le monde.

A l’origine (1922), l’Association française d’expansion et d’échanges artistiques, devenue en 1934 l’Association française d’action artistique (AFAA), tirait son originalité d’un statut associatif, certes placé sous le double patronage du ministère de l’Instruction publique et du ministère des Affaires étrangères, mais qui s’extrayait du cadre administratif traditionnel. La Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), promulguée le 1er août 2001 et applicable à toute l'administration depuis 2006, est passée par là pour remettre « bon ordre » dans cette part d’autonomie dont jouissait l’AFAA. En 2006, l’AFAA est d’abord devenue CulturesFrance, avant d’être transformée quatre ans plus tard en EPIC, sous le nom d’Institut français. Aux manettes de cette transformation : le socialiste Olivier Poivre d’Arvor, ultérieurement nommé (en septembre 2010) directeur de France Culture. C’est sous son règne que s’est opérée, lentement mais sûrement, une mue de la « diplomatie d’influence » qui va bien au-delà d’un simple changement de statut.

Si l’on en croit les termes du décret qui a porté création de l’Institut français, rien à redire : son objet est « la promotion et l'accompagnement à l'étranger de la culture française. Il intervient en particulier pour faire connaître la création française et assurer sa promotion dans les domaines mentionnés au présent article, ainsi que dans ceux des arts de la scène, des arts visuels, du design et de la mode, de l'architecture, de l'ingénierie de la culture, ainsi que dans le secteur des industries culturelles en lien avec les organismes compétents. » Dans les faits, cette noble mission est très largement assujettie aux priorités géopolitiques, économiques et commerciales définies par le Quai d’Orsay. Apparent paradoxe : cette sournoise instrumentalisation de la politique culturelle extérieure de la France s’est accompagnée ces dernières années d’une réduction drastique de ses moyens. Comme l’indique Daniel Haize, ancien conseiller culturel (Buenos Aires, Mexico, Alger, Athènes, auteur de L’action culturelle et de coopération de la France à l’étranger : un réseau, des hommes (L'Harmattan, 2012), « Alors que la politique culturelle extérieure a représenté plus de la moitié du budget du ministère des Affaires étrangères, le programme 185 ne représentait plus, en 2012, que 25 % des crédits de la mission « Action extérieure de l’Etat » (seulement 11 % hors service public d’enseignement à l’étranger). L’action « langue et culture française » a perdu 44 % de ses crédits entre 2006 et 2010 (de 110 à 61 millions d’euros) alors que ceux destinés à l’action « renforcement des échanges scientifiques, techniques et universitaires » diminuaient de 13 % (de 63 à 54 millions d’euros). Cette dégradation se poursuit aujourd’hui : les crédits de l’action« coopération culturelle et promotion du français » perdent 11 % de 2010 à 2013, ceux de l’action « attractivité et recherche » 8 %. » Le nombre d’agents a également fondu comme neige au soleil, passant de 3 070 (toutes catégories confondues) en 1976 à 1 695 en 2012. Et cette tendance ne devrait pas s’inverser : dans le cadre de la réforme de l’organisation du réseau engagée en 2009, il devrait être créé dans chaque pays un établissement unique dirigé par le conseiller culturel, doté de l’autonomie financière et regroupant le service culturel et l’institut. (…) « Avec la création d’un établissement à autonomie financière unique, le conseiller culturel deviendra le seul ordonnateur de l’ensemble des crédits délégués par le ministère des Affaires étrangères pour les activités culturelles et de coopération ainsi que des ressources issues de l’autofinancement et de celles levées sur place auprès de ses partenaires. », poursuit Daniel Haize. « Reste à déterminer si cette nouvelle configuration apporte une plus-value à la diplomatie culturelle » ; d’autant que « les réformes « de tuyauterie administrative » destinées à adapter l’outil pour rendre son action plus performante relèvent d’une vision anatomique et parisienne n’ayant que peu à voir avec le fonctionnement sur le terrain, la physiologie de la diplomatie culturelle. À cet égard, l’analyse de la politique culturelle extérieure de la France par le prisme du terrain montre que son centre de gravité est constitué par ses acteurs (le réseau et ses agents) plus que par l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères. L’action culturelle extérieure se conçoit et s’exécute sur le terrain. »

« La diplomatie culturelle semble plus subie que véritablement désirée », conclut Daniel Haize : « Ainsi, en 1998, la référence « culturelle » a été escamotée dans la nouvelle dénomination de la direction (désormais baptisée direction générale de la coopération internationale et du développement) et la dernière réforme de l’organisation de l’administration centrale du ministère des Affaires étrangères a mis l’accent sur la diplomatie économique. (…) Les déclarations de l’ancien ministre des Affaires étrangères, monsieur Fabius, sont révélatrices. Il n’a parlé que de diplomatie économique, touristique, gastronomique. Il a rarement parlé de diplomatie culturelle. »

C’est ainsi que, comme l’écrivait Christophe Girard, alors adjoint au maire de Paris chargé de la culture, dans une tribune publiée par Le Monde le 15 mars 2012, « depuis l'entrée dans le troisième millénaire et l'accélération d'un monde globalisé soumis aux règles marchandes, nous assistons, désœuvrés ou révoltés, à un appauvrissement, tant idéologique que budgétaire, de notre politique culturelle internationale, celle qui incarnait pourtant l'image d'une France accueillante, créative, solidaire, où la culture devait, plus que tout, être reconnue comme une valeur non marchande, grâce à la notion d'exception culturelle. (…) Sous couvert d'orthodoxie budgétaire et d'une Révision générale des politiques publiques implacable, les Instituts français, réseau culturel unique au monde, n'ont plus les moyens d'accomplir leurs missions de promotion de la création contemporaine française, de résidences croisées ou de coopération entre artistes français et étrangers, et ce quand ils ne ferment pas purement et simplement leurs portes. »

Agrandissement : Illustration 2

Pour faire passer la pilule, quelques paillettes ne sont pas superflues. Pour compenser des « contrats d’objectifs » qui ne sont pas accompagnés de « moyens suffisants » (avis de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat, 15 février 2017), des « années » consacrées à tel ou tel pays ou des « saisons croisées » se sont multipliées depuis les années 1990. A partir d’un premier événement totalement justifié et du plus haut intérêt (l’Année de l’Inde, en 1985-1986), le principe a été systématiquement dupliqué à partir de 1994, avec des bonheurs variables (ainsi, si l’année du Brésil en France, en 2005, fut une totale réussite, grâce au commissariat de Jean-François Chougnet, aujourd’hui président du MUCEM à Marseille ; l’opération « Singapour en France », en 2015, n’a pas laissé de souvenir impérissable). Second pays d’Amérique Latine (après le Brésil) à entrer dans la course, la Colombie est au cœur d’une année dédiée en 2017. Lancé le 16 décembre 2016 à Bogota par spectacle de la Fête des Lumières de Lyon, l’événement doit se dérouler jusqu’en juillet 2017 en Colombie, et de juin à décembre 2017 en France.

Parmi les « grands événements prévus », le site internet de l’Institut Français annonce « de nombreux projets de co-créations comportant un volet formation ; la France invitée spéciale au Festival de Musique de Carthagène, au Salon du livre de Bogota, à la Biennale Fotografica de Bogota, au Festival de la Imagen de Manizales (art numérique) et au festival international de cinéma de Carthagène », mais aussi « la France invitée spéciale dans différents salons (Agriculture, tourisme, mode…) ; Forum économique thématique à Paris, organisé par le Ministère de l’Economie, centré sur les conditions de l’investissement étranger en Colombie » ou encore un salon "Destino Francia" à Bogota sur l’attractivité universitaire. Ce n’est pas un mystère que dans ces grands raouts événementiels, la culture ne sert plus que de paravent et de vernis à des facteurs autrement plus "importants".

Agrandissement : Illustration 3

A l’occasion de de sa visite officielle en Colombie, en janvier dernier, François Hollande s’en est à peine caché. Lors du dîner officiel offert par le Président colombien, où il s’est livré à des blagues de faible envergure, après avoir expédié d’une phrase obligée la culture, « qui est au cœur de notre relation », et salué les artistes colombiens au premier rang desquels les « chefs de cuisine » (sourire gourmand), et avant un long développement sur le sport (le cyclisme, le foot et même le rugby), le Président de la République a tenu à insister qu’il était venu en Colombie « avec une délégation de chefs d’entreprise ». Les « mécènes » de la saison France-Colombie arborent d’ailleurs fièrement leurs logos sur tout document de communication : autant d’entreprises dont on connait l’investissement en matière de projets artistiques et culturels.

Agrandissement : Illustration 4

Tout cela n’est pas nouveau, dira-t-on. A quoi bon s’offusquer ? Au moins la programmation strictement artistique et culturelle avait-elle, dans la plupart des saisons précédentes de l’Institut Français, de la tenue. Ici, on est loin du compte. On se pince, même. Si on repère, dans le dossier de presse, une exposition d’art contemporain, quatre ou cinq artistes vaguement invités en résidence, quelques musiciens solistes (non nommés) invités par l’Orchestre philarmonique de Bogota, des spectacles de cirque quasiment inconnus au bataillon, une tournée de musiques actuelles (avec trois artistes aussi « représentatifs » qu’anonymes), l’essentiel des « temps forts » de cette brillante saison culturelle est ainsi constitué : trois wagons du métro de Medellin repeints à l’image de la France (avec une Tour Eiffel toute colorée, youpi !), un salon France Créative destiné à « promouvoir en Colombie les industries créatives françaises », un salon du tourisme, le salon Agroexpo et…le centenaire de la chambre de commerce franco-colombienne ! Ah si, la France sera quand même invitée d’honneur du Salon du livre qui débute à Bogota le 25 avril. Mais lorsqu’on demande au jeune responsable de communication des Saisons croisées à l’Institut français qui seront les auteurs français invités, mystère et boule de gomme : lui-même ne sait pas.

Agrandissement : Illustration 5

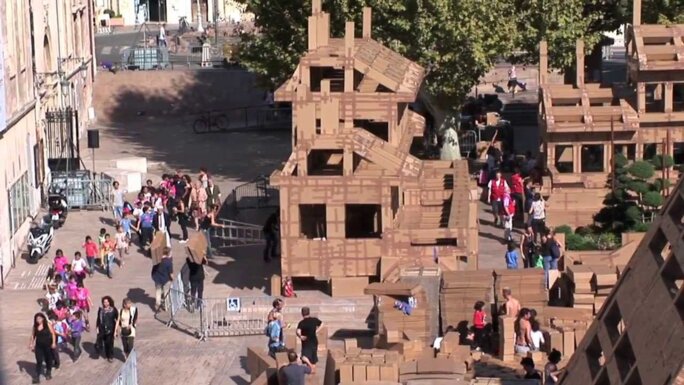

Qu’à cela ne tienne, l’auteur de ces lignes, invité en tant que journaliste / essayiste à un atelier de recherche et d’expérimentation sur le thème « art et politique », EXPERIMENTA / Sur, à Bogota du 26 mars au 7 avril, initié par la compagnie Mapa Teatro, et auquel participent d’ailleurs des artistes et collectifs français, Olivier Grossetête, Clédat et Petitpierre, la Fabrique du commun (évènement d’ailleurs "labellisé" par la Saison France / Colombie, mais curieusement absent du programme), on se dit qu’il serait souhaitable de pouvoir rencontrer lors de ce séjour des artistes colombiens qui seraient ultérieurement invités en France cet automne. On prend donc l’attache de l’Institut Français pour quérir une éventuelle prise en charge partielle d’un voyage de presse, ainsi que des contacts de personnes à remplacer sur place. Peine perdue : des voyages de presse sont bien prévus, mais aux dates et conditions fixées par ledit Institut Français (ce n’est plus du journalisme, c’est de la communication institutionnelle) ; quant à la demande d’informations : motus et bouche cousue, circulez il n’y a rien à voir. Le Président de la République de Colombie n’a-t-il pourtant pas déclaré : « Notre grand pari est que, dans la nouvelle étape que va vivre notre pays au cours des années à venir, celle de la construction de la paix, les Français découvrent vraiment un pays dont on parle beaucoup, mais que l'on connaît peu. » Visiblement, c’est mal parti !

Comment une telle dose d’amateurisme, d’incompétence, a-t-elle pu se glisser dans un événement de cette portée, qui mobilise d’énormes moyens ? Comment des projets aussi indigents peuvent-ils représenter la culture française ? (Pour certains des artistes et intellectuels colombiens que j’ai pu joindre, c’est déjà un sujet de risée). La conception même de l’événement révèle une curieuse conception de la diplomatie culturelle. Une participante colombienne à l’une des réunions préparatoires se déclare « un peu surprise de voir que ces réunions servaient davantage à informer les artistes présents qu'à construire un réel projet à quatre mains. J'ai l'impression que ces années croisées ont avant tout pour objectif d’exporter l'excellence française dans les pays qui en seraient dépourvus et qu’il faudrait éduquer ! C’est un rapport très paternaliste, pour ne pas dire colonialiste. »

Pourtant existent déjà des projets de coopération, initiés par des artistes, qui se sont retrouvés étrangement écartés de cette saison France Colombie. C’est ainsi le cas du metteur en scène David Bobée, qui a invité en France deux jeunes artistes de cirque, Edward Aleman et Wilmer Marquez, devenus artistes associés du Centre Dramatique National de Normandie, et qui a ensuite créé à Bogota un spectacle avec la compagnie Gata Cirko. Ce spectacle, Dios porveera, a même reçu un accueil triomphal du public en ouverture du festival Spring, en 2015 à Cherbourg, comme en témoigne un article de Philippe Noisette dans Les Echos. Les jeunes artistes de cette compagnie, issus des quartiers parmi les plus pauvres de Bogota, se réjouissaient de pouvoir le tourner en France cet automne. L'année France Colombie leur a sèchement claqué la porte au nez. Quelle image de notre pays vont-ils garder ?

Que l’on se rassure : cela ne devrait pas émouvoir un quart de seconde la commissaire générale, pour la France, de l'année France Colombie. Son nom ? Anne Louyot. Quelle compétences particulières lui valent d’occuper une telle fonction ? Selon des informations glanées sur internet (en espagnol), c’est une artiste : elle prétend se dédier à la photograhie depuis 2010, être diplômée du Centre d’Etudes Photograhiques de Caracas (un centre de formation privé dont nos investigations n’ont pas permis de déterminé la valeur des cours qui y sont dispensés), ville où elle aurait participé à de nombreuses expositions collectives et individuelles. Sur internet on trouve en effet trace (mais sans images) d’une exposition à… l’Alliance française de Maracaibo, et d’une seconde exposition à l’Institut culturel Brésil-Venezuela, ainsi que d’un livre, Sao Paulo, des innovateurs dans la ville (éditions Autrement), réalisé alors que son mari était en poste au Brésil. Un peu juste, comme références artistiques.

Agrandissement : Illustration 6

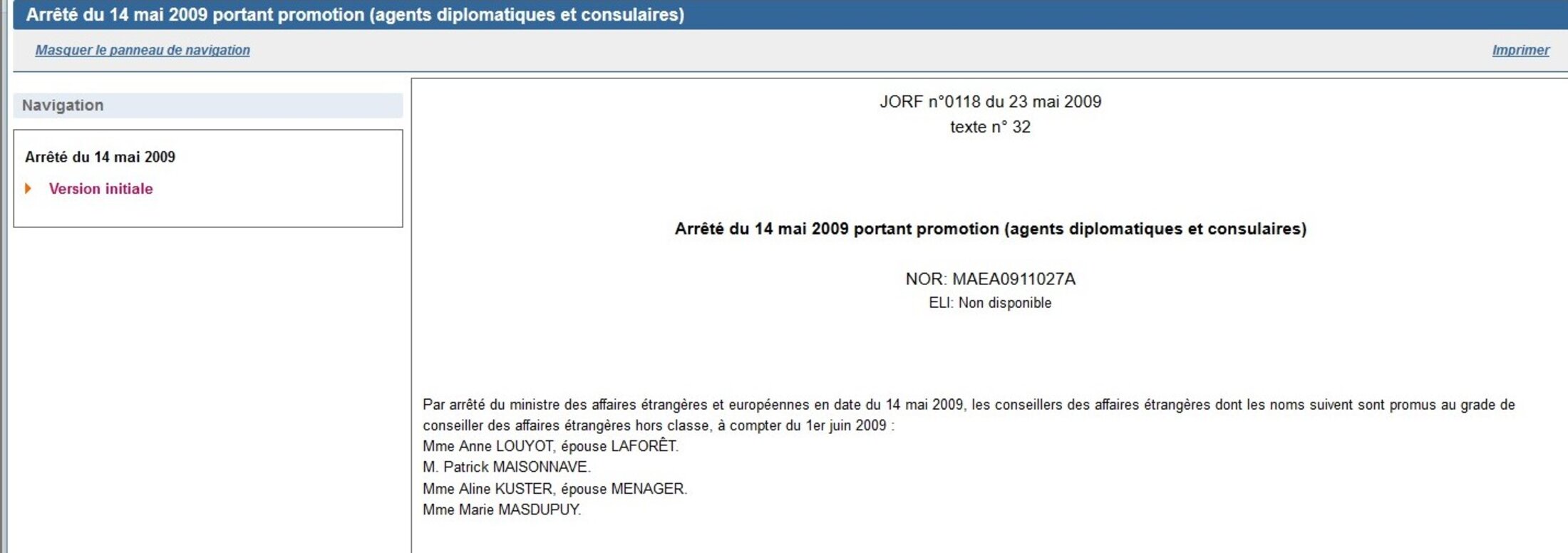

A vrai dire, la dame, née en 1963, est avant tout diplomate. Licenciée de russe, diplômée de l’Institut d’études politiques de Strasbourg et de l’Institut national des langues et civilisations orientales, elle a été admise en janvier 1989 au concours pour le recrutement de secrétaires des affaires étrangères, puis est devenue, jusqu’en 1992, rédactrice à la sous-direction d’Europe orientale et centrale au ministère des Affaires étrangères. C’est là qu’elle a connu son mari, Jean-Marc Laforêt, alors rédacteur à la Direction d’Amérique du ministère des Affaires étrangères.

Agrandissement : Illustration 7

En mai 2009 (Bernard Kouchner était alors ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de François Fillon), elle a été promue au grade de conseiller des affaires étrangères hors classe, ce qui lui permet de suivre son mari, nommé en septembre 2009 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Venezuela. En gros, elle est payée environ 4.000 € par mois… pour suivre des cours de photographie. Il doit en être de même aujourd’hui puisque Jean-Marc Laforêt est depuis octobre 2013 ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en Colombie, et qu’Anne Louyot est systématiquement présentée par la presse colombienne comme « l’épouse de l’Ambassadeur », sans mention d’aucune fonction précise. Enfin, maintenant, si : elle est commissaire générale de l’Année France-Colombie, qui doit, au vu du programme, représenter un travail harassant, dont on imagine toutefois les contreparties en frais de mission et de voyage.

Que l’épouse d’un ambassadeur en poste soit commissaire générale d’un événement organisé dans le même pays par l’Institut Français a de quoi surprendre. Mais Jean-Marc Laforêt et Anne Louyot n’en sont pas à leur coup d’essai. En 2005, déjà, alors que Monsieur était Consul de France à Sao Paulo, Madame s’est retrouvée propulsée au commissariat général de l’année de la France au Brésil (qui, selon plusieurs témoignages, ne s’est pas déroulée au mieux). Au moins, il n’y a pas conflit d’intérêts, puisque les intérêts sont communs. Au service de la France, comme de bien entendu. Je ne sais pas, c’est comme si l’on apprenait que Pénélope Fillon avait, sans trop se tuer à la tâche, été rémunérée pour être soi-disant attachée parlementaire de son cher et tendre. J’imagine que ça ferait un peu de barouf… Mais la Colombie, c’est loin.