« Nous sommes en guerre ». Lors de son allocution télévisée du 16 mars, le président de la République l’a six fois répété, faisant anaphore de l’engagement martial contre un « ennemi invisible et insaisissable, qui requiert notre mobilisation générale ». Dans La Rhétorique à Herennius, le plus ancien manuel complet de l'art de parler que l'on connaisse (premier siècle avant l’ère chrétienne), l’anaphore est présentée comme un excellent procédé pour donner du « brillant » au style de l’orateur.

Être brillant ou ne pas être… Véritable devise pour ce qui semble être la psychologie macronienne. Emmanuel Macron jouit intérieurement du charisme qui l’a porté à la présidence de la République (dans d’exceptionnelles circonstances politique, certes). En dehors de lui-même (et, peut-être, de son épouse), on dit qu’il n’écoute personne. Il est la Vérité incarnée, qui se doit d’être révélée. Le ton quasi christique de ses meetings de campagne électorale s’est certes atténué depuis qu’il est entré à l’Élysée, mais il demeure présent, comme un bruit de fond.

Par-dessus tout, il aime argumenter et convaincre. C’est un bretteur qui n’aime pas chercher querelle (même si, à son corps défendant, il lui arrive de la provoquer en usant de formules maladroites). Il adore s’écouter parler, des heures durant s’il le faut, comme on l’a vu lors du « grand débat » où il a, en personne « mouillé la chemise » pour tenter d’éteindre la crise des Gilets jaunes.

Mais si la guerre vient à être auto-déclarée ? C’est une autre paire de manches ! Dans son allocution du 16 mars, comme ce fut le cas après l’incendie de Notre-Dame, on entend Emmanuel Macron chercher la juste intonation de ce que devrait être un laïus solennel, comme il sied à sa fonction présidentielle. Las, cela ne prend pas, comme une mayonnaise à laquelle il manquerait des ingrédients. Car sous l’étoffe du chef de l’État, également chef des armées, transpire le tricot de corps du prêcheur, qui considère ses concitoyens comme des ouailles à convertir. Avec un art consommé de tourner autour du pot : que n’a-t-il, ainsi, prononcé le mot « confinement », laissant au Premier chambellan, promu chef d’état-major, le soin d’entrer dans le concret des mesures.

Et c’est là, peut-être, que le bât blesse. Car si « nous sommes en guerre », la rhétorique martiale ne suffit pas. Dire que les soignants sont « en première ligne », « au front » contre l’ennemi invisible ; parler de l’agriculture comme d’une « grande armée » (Didier Guillaume) dont les besoins en main d’œuvre nécessiterait le rappel des réservistes de « l’armée de l’ombre » ; convoquer les caméras pour montrer le président de la République sortant d’une tente militaire à Mulhouse…, tout cela tient plus de la « communication » (pour ne pas dire de la propagande) que d’annonces véritables.

Car si « nous sommes en guerre », le bon peuple (soignants en premier lieu) entend bien ne pas être mené en bateau ni davantage envoyé au casse-pipe. Et que les « premiers de cordée » ne soient pas les premiers de corvée, en pure perte. Le bon peuple, ainsi, ne comprend pas que des mesures aient été promptement dégainées pour venir soutenir l’activité économique, mais que l’impérieux renflouement de l’hôpital public, que des mois de grève dans les services d’urgence n’ont pas réussi à obtenir, soit remis à un hypothétique « moment venu ».

Agrandissement : Illustration 2

Le moment venu, c’est maintenant, et le bon peuple attend des généraux qui mènent la guerre que l’intendance soit assurée. Emmanuel Macron eut été bien inspiré, avant de décréter l’état de guerre, de lire le De rebus bellicis (sur les affaires militaires : traité pratique à l’usage des empereurs, probablement écrit entre le IVe et le VIe siècle). En 21 chapitres, ce traité foisonnant s'attaque aux questions financières et administratives puis aux questions proprement militaires, décrivant avec force détails et ingéniosité différentes machines militaires : baliste à quatre roues, martelet, char à faux, pont gonflable et transportable, liburne à bœufs, etc.

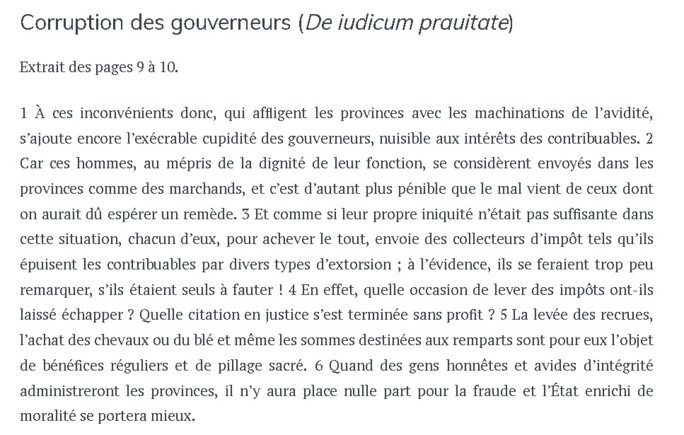

En voici un bref extrait, issu du chapitre « Corruption des gouverneurs » :

Agrandissement : Illustration 3

Alors que, d’ores et déjà, le pouvoir est d’ores et déjà visé par plusieurs plaintes en justice (cf article Michel Déléan, Mediapart, 26 mars), des questions sérieuses se posent sur l’impéritie gouvernementale, qu’il s’agisse du coupable manque d’anticipation, en dépit des alertes de l’OMS et d’un rapport de mai 2019 de Santé Publique France, tout autant que d’une gestion de crise qui tient de la navigation à vue (le maintien du premier tour des élections municipales ayant constitué, en la matière, cerise sur le gâteau), avec des injonctions contradictoires dont l’absurdité est moquée par un faux communiqué gouvernemental glané sur Facebook…

Agrandissement : Illustration 4

L'état d'urgence sanitaire, un laboratoire ?

Était-il nécessaire d’invoquer les mânes de la guerre pour justifier la mise en œuvre d’un « état d’urgence sanitaire » ? Le bon sens eut pu suffire, à condition toutefois de faire confiance à la responsabilité collective, sans imaginer que seul le joug puisse faire tenir des mesures coercitives. Reconnaissons toutefois qu’un tel état d’urgence pouvait se justifier d’un point de vue législatif, afin de permettre au gouvernement de prendre au pied levé des décisions de première nécessité, hors de la voie parlementaire : si un accident survient sur l’autoroute, les véhicules de secours peuvent évidemment emprunter la bande d’urgence.

Mais si l’État de droit est maintenu, certaines entorses à la Constitution entachent cet état d’urgence sanitaire, comme l’écrit Jean-Baptiste Jacquin dans Le Monde : « La Constitution n’est pas suspendue, mais on peut y déroger en raison des circonstances liées à la crise du Covid-19. C’est le raisonnement totalement inédit que le Conseil constitutionnel a tenu dans sa décision rendue jeudi 26 mars sur la loi organique du 23 mars, votée avec la loi sur l’état d’urgence sanitaire. Cette loi organique est constituée d’un article unique. Elle suspend jusqu’au 30 juin le délai dans lequel le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation doit se prononcer sur le renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel et celui dans lequel ce dernier doit statuer sur une telle question. »

« Le risque de cet état d’urgence sanitaire est qu’il constitue un laboratoire s’il s’installe dans la durée », poursuit Serge Slama, professeur de droit public à l’université Grenoble-Alpes. Selon lui, les initiatives prises ici ou là de surveillance de la population par des drones, ou encore d’interdiction préfectorale d’activités ou de lieux qui vont au-delà des mesures gouvernementales, banalisent dangereusement des atteintes aux libertés fondamentales.

Ajoutons, bien évidemment, que les dérogations au droit du travail, dans la loi adoptée le 22 mars, suscitent l’inquiétude. Là encore, face à une crise sanitaire inédite, il suffit d’être doté de bon sens pour accepter que puissent être mises en œuvre des dispositions dérogatoires. À deux conditions, toutefois : que les personnels réquisitionnés (dans les services publics comme dans certains secteurs économiques jugés prioritaires) soient correctement protégés ; et d’autre part, que l’on n’ait point le sentiment qu’il puisse y avoir, derrière ces mesures exceptionnelles et provisoires, anguille sous roche. L’exception serait-elle, cyniquement, le laboratoire de nouvelles amputations à venir de nos droits collectifs ? Nul besoin d’être complotiste pour nourrir un pareil soupçon : sur les questions sociales, le gouvernement d’Édouard Philippe, depuis le début de quinquennat d’Emmanuel Macron, a grandement entamé le crédit de confiance dont il pouvait éventuellement disposer.

Panser le présent, c’est aussi penser l’avenir. Le « jour d’après », c’est maintenant qu’il s’enracine et se prépare. Comme l’écrit fort à propos l’éditorial du Monde du 28 mars : « La sortie progressive du confinement risque de mettre à mal la cohésion sociale. Pour qu’un minimum de confiance se réinstalle après des mois de tension, il faudra plus que des mots. » En France, l’activité économique a d’ores et déjà chuté de 35 %, et chaque mois de confinement risque d’engendrer une perte de croissance annuelle de 3 points, selon l’Insee. La sortie de confinement sera sans doute vécue comme une libération, mais elle se fera aussi dans la souffrance. Quel effort collectif, quelle nouvelle « mobilisation générale », seront demandés aux Français pour le redressement de la Nation au nom de l’idéal républicain, mais aussi, sans que cela soit dit, au plein rétablissement des dividendes versés par les entreprises à leurs actionnaires : comme l’indique Amélie Poinssot sur Mediapart, « ces dividendes représentent des sommes considérables : 359 milliards d’euros en Europe en 2020. Soit près de la moitié des 750 milliards d’euros de rachats de dette des Etats et des entreprises de la zone euro annoncés par la BCE pour soulager les banques et les inciter à maintenir leurs prêts aux ménages et sociétés. »

Je ne suis pas le premier à le dire : la crise planétaire du coronavirus pourrait constituer une opportunité inouïe pour repenser nos modèles de société et le mode développement qui est en train de ruiner la planète et les différentes espèces qui la peuplent (nous y compris), et de chasser de notre temple commun l’évangélisme de la croissance à tout crin, qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes.

Giorgio Agamben, dépassé ?

À cette aune, certaines pensées d’hier paraissent aujourd’hui terriblement datées. Ainsi, et je suis peiné de le dire, tant sa lecture a pu être stimulante en d’autres temps, je suis atterré par les dernières réflexions de Giorgio Agamben. Le philosophe a publié dans Il Manifesto du 26 février une tribune intitulée « Coronavirus et état d’exception ». En Italie, et pas seulement, cette tribune a essuyé un feu de critiques : Agamben y parlait du Covid-19 comme d’une « supposée épidémie » qui n’était rien d’autre qu’une « sorte de grippe ». Admettons qu’Agamben se soit trompé, sur la base de données scientifiques encore incertaines (quoique le 26 février, déjà…). Dans un long entretien avec Nicolas Truong, publié sur une pleine page du Monde du 28 mars, le philosophe revient sur « les conséquences éthiques et politiques extrêmement graves » qui découlent selon lui des mesures sécuritaires mises en œuvre afin de juguler la pandémie.

Certes, le « modèle chinois » n’est pas spécialement attirant : « pour un gouvernement totalitaire comme celui de la Chine, l’épidémie a été le moyen idéal pour tester la possibilité d’isoler et contrôler une région entière. Et qu’en Europe l’on puisse se référer à la Chine comme un modèle à suivre, cela montre le degré d’irresponsabilité politique dans lequel la peur nous a jetés. (…) Ce que l’épidémie montre clairement, poursuit Agamben, c’est que l’état d’exception, auquel les gouvernements nous ont depuis longtemps familiarisés, est devenu la condition normale. Les hommes se sont tellement habitués à vivre dans un état de crise permanente qu’ils ne semblent pas s’apercevoir que leur vie a été réduite à une condition purement biologique et a perdu non seulement sa dimension politique, mais aussi toute dimension humaine. Une société qui vit dans un état d’urgence permanent ne peut pas être une société libre. (…)

Et Agamben ajoute : « Il y a eu en Europe des épidémies bien plus graves, mais personne n’avait pensé pour cela à déclarer un état d’exception comme celui qui, en Italie et en France, nous empêche pratiquement de vivre. Si l’on tient compte du fait que la maladie n’a touché pour l’instant en Italie que moins de l’un sur mille de la population, on se demande ce que l’on ferait si l’épidémie devait vraiment s’aggraver. La peur est une mauvaise conseillère et je ne crois pas que transformer le pays en un pays pestiféré, où chacun regarde l’autre comme une occasion de contagion, soit vraiment la bonne solution. La fausse logique est toujours la même : comme face au terrorisme on affirmait qu’il fallait supprimer la liberté pour la défendre, de même on nous dit qu’il faut suspendre la vie pour la protéger. »

Bien sûr, tout ce que dit le philosophe n’est pas faux, loin s’en faut. L’état d’exception comme paradigme de gouvernement, c’est son Graal, son Grand Œuvre : Homo Sacer (Seuil, 1997-2005). Respect ! L’analyse agambienne était précieuse en des temps de « lutte contre le terrorisme » -encore qu’elle ne fut pas exempte d’approximations, tel l’usage assez troublant qui est fait des écrits de Walter Benjamin. Mais aujourd’hui, il semble que Giorgio Agamben veuille absolument plier la réalité pandémique à son concept d’état d’exception, sans en actualiser le logiciel. Il ne s’agit pas de minimiser le risque liberticide de certains dispositifs de contrôle tels qu’ils ont été testés et appliqués à grande échelle en Chine. Il ne s’agit pas davantage que l’exception devienne la règle, mais de questionner sous un jour nouveau l’affirmation selon laquelle « une société qui vit dans un état d’urgence permanent ne peut pas être une société libre. »

"Ils ont des droits sur nous" : qui ça ?

Notre « liberté » n’est-elle pas acquise sur des droits durement conquis par nos prédécesseurs, mais aussi sur l’extrême pauvreté dans laquelle est maintenue une bonne partie de la planète, et aussi sur l’esclavagisme auquel nous soumettons la nature et les ressources qu’elle nous procure ? Au « jour d’après », peut-être faudra-t-il, en pleine conscience, revoir certains des paramètres de ce que nous considérions comme notre « liberté ». Penser, au fond, de nouvelles formes de servitude volontaire, autres que celles évoquées par La Boétie, qui ne soient nullement assujetties au diktat des gouvernants ni davantage à la quête capitaliste des puissances financières et industrielles.

« Ces Français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont des droits sur nous », déclarait Clémenceau le 8 novembre 2017 devant la Chambre des députés, faisant allusion aux soldats de la première guerre mondiale. « Ils ont des droits sur nous » : dans son allocution du 16 mars dernier, Emmanuel Macron a repris la formule de Clémenceau, l’appliquant à d’autres « enfants de la Nation » : « personnels soignants en ville, à l’hôpital, [qui] se trouvent en première ligne dans un combat qui va leur demander énergie, détermination, solidarité. » Il serait grand temps de considérer que la Nature, qui contribue grandement à nous soigner et que nous avons tant malmenée ces dernières décennies, a pareillement « des droits sur nous ».

Dans un riche entretien publié par Le Monde du 28 mars, la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury dit : « La mondialisation telle qu’elle existe aujourd’hui nous rend littéralement malades, elle est devenue invivable, totalement délétère pour nos santés physique et psychique, économique et démocratique. La préservation de la souveraineté des biens non marchands, des commons, est un enjeu déterminant. »

Sur l’essentielle question de la liberté, Cynthia Fleury donne un précieux éclairage : « En philosophie, on oppose la liberté négative, qui est l’absence d’entraves, à la liberté positive, qui articule intérêt particulier et intérêt collectif. Nos sociétés défendent, à juste titre, une conception négative de la liberté. Mais nous redécouvrons aussi la conception positive de la liberté, plus répandue dans les pays où la valeur de la communauté pèse culturellement davantage, ou qui sont habitués à une forme d’autoritarisme, voire de patriarcat, ou qui sont simplement plus disciplinés, bref plus familiers avec la compétence d’inhibition et le respect d’autrui. Mais la liberté positive connaît aussi ses dérives. L’articulation des deux conceptions est nécessaire. »

Le « jour d’après » devra faire la part des choses. Rien n’est gagné : « les résistances idéologiques sont immenses , prévient la philosophe. Au cœur de la catastrophe, chacun a un accès direct à l’essentiel, mais ensuite, l’inertie, le déni, l’usure, la manipulation reprennent vite la main. Camus nous l’enseigne dans La Peste : celle-ci peut venir et repartir « sans que le cœur des hommes en soit changé ». (…) Les philosophes grecs parlent du kaïros, cet instant opportun, qui transforme un événement en commencement historique, qui produit un avant et un après. Le Covid-19 doit être l’occasion de ce kaïros national et international. Rendez-vous compte, il s’agit d’une pandémie faisant vriller l’économie mondiale. Si nous ne nous saisissons pas de cette obligation d’initium, dont parlait Arendt, d’inventer un autre modèle, nous ratifions le fait que nous sommes déments. »

Agrandissement : Illustration 5

Ce kaïros, on peut l’espérer, le souhaiter, voire le désirer.

De façon parfois caricaturale (la razzia dans certains supermarchés sur les pâtes et le papier hygiénique ; aux États-Unis, sur les armes à feu), l’imminence du confinement a réveillé chez certains la peur de manquer.

Aujourd’hui, le confinement, nous y sommes. De quoi manquons- nous ?

D’argent ? Pour beaucoup, ce n’est pas nouveau.

D’espace ? Itou.

De temps ? Au contraire. Nous nous plaignions si souvent de manquer de temps. Aujourd’hui, nous en avons à revendre. Et cela nous occupe pas mal. J’en vois certains, sur les réseaux sociaux, qui partagent des conseils pour fabriquer son propre pain (et s’aperçoivent, au fond, que ce n’est pas très compliqué).

Ce qui manque le plus ?

En premier lieu : le fait, pour celles et ceux qui n’ont pas de jardin à portée de pied, de ne pouvoir sortir pour prendre l’air. Le confinement fait prendre conscience que l’oxygène est une denrée vitale (la chloroquine peut peut-être soigner ; la chlorophylle aussi !).

Ensuite : les relations (et pas le « lien social », on s’en fout). L’être humain (re) découvre qu’il est un animal social. Faute de mieux, le téléphone, les « réseaux sociaux » permettent de maintenir en vie cette poésie ontologique, cf Édouard Glissant, Poétique de la relation, une relation qui n’exclut pas la Nature : « La signification (« l’histoire ») du paysage ou de la Nature, c’est la clarté révélée du processus par quoi une communauté coupée de ses liens ou de ses racines (et peut-être même au départ, de toutes possibilités d’enracinement) peu à peu souffre le paysage, mérité sa Nature, connaît son pays. (…). Approfondir la signification, c’est porter cette clarté à la conscience. L’effort ardu vers la terre est un effort vers l’histoire. »

Et sinon ? Aidez-moi, je ne vois rien d’autre. Rien d’essentiel.

Drogués que nous étions à toutes sortes d’habitudes, nous devrions être en état de manque, réclamer à corps et à cris notre dose quotidienne.

Et bien non. Sans occulter que le confinement est diversement vécu (en fonction de la condition sociale), sans minorer les désagréments qu’il peut engendrer, ce temps de confinement me semble prendre la tournure d’une vaste cure de désintoxication qui devrait nous aider, pour « le jour d’après », à séparer le bon grain de l’ivraie, à savoir chérir l’essentiel pour se libérer -sans remords- du superflu.