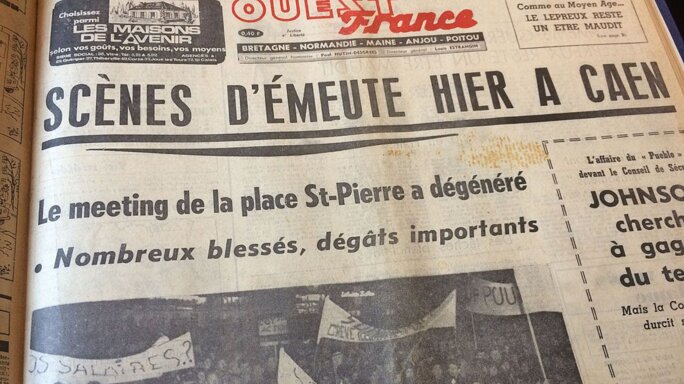

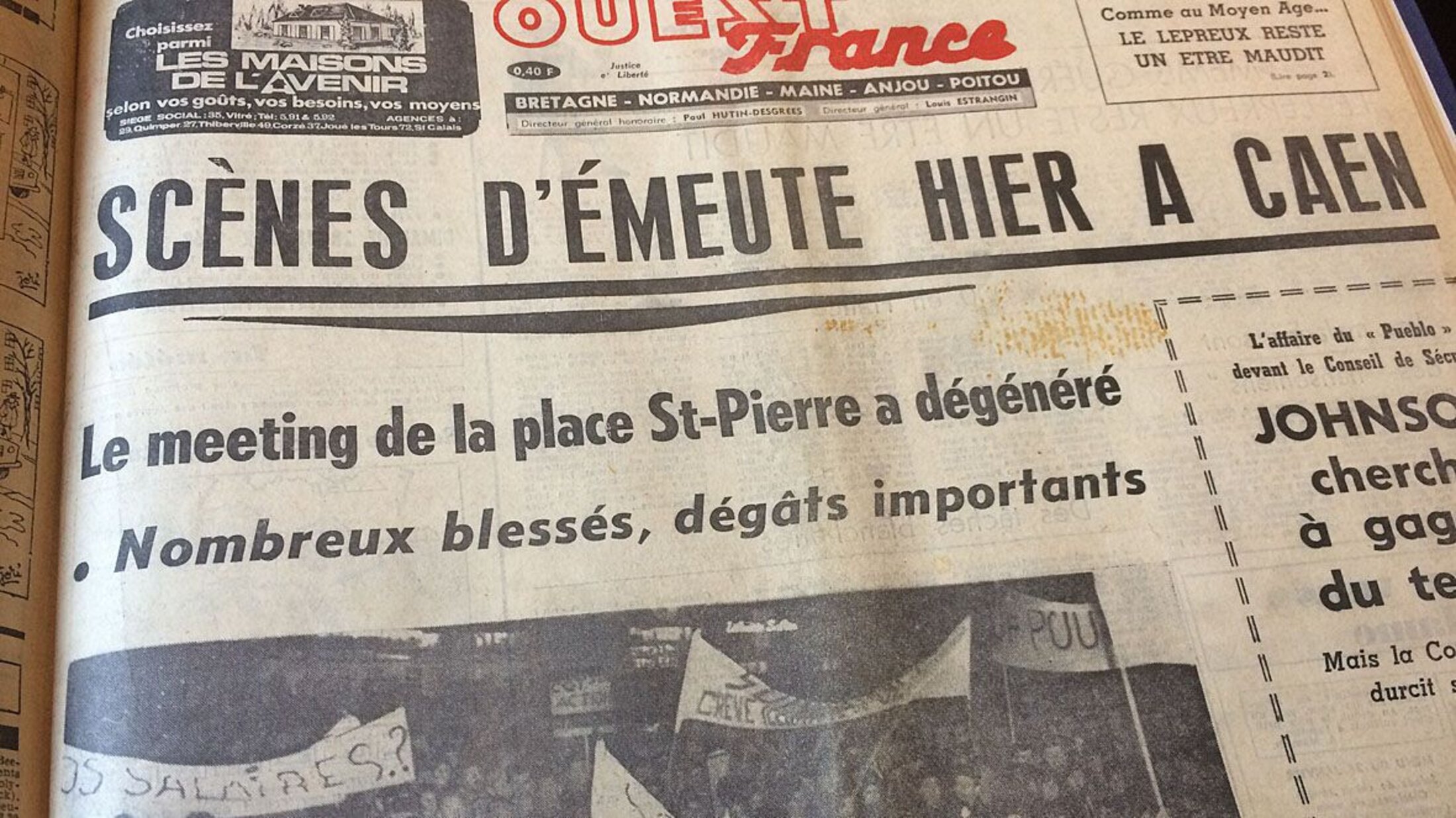

26 Janvier 2018

Trois jours plus tôt, le 23 janvier, les piquets de grève se sont mis en place à l'entrée de la Saviem, l’usine de montage de camions installée à Blainville-sur-Orne, près de Caen. Depuis plus d’un an les débrayages se multiplient et la révolte gronde dans les usines de la région implantées dès la fin des années 50: Saviem (Camions), Radiotechnique (électronique), Sonormel (accessoires automobiles), Jaeger (mécanique), Citroën ou Moulinex. Les bas salaires, les petits chefs et les cadences infernales alimentent les revendications. Les ouvriers de la Saviem, las de l’émiettement des luttes orchestrées par les directions syndicales, votent " la grève illimitée jusqu'à satisfaction des revendications ”.

D'autres usines rejoignent le mouvement de la Saviem. Mais dans la nuit du 25 janvier, des jaunes accompagnés des CRS et garde-mobiles entrent dans les locaux de la Saviem pour faire respecter « la liberté du travail ». Les travailleurs en grève, dont le quart ont moins de 25 ans, sont interdits d’accès aux bâtiments de l’entreprise. Ils envahissent la ville. Le 26 janvier, d’autres usines de la ville débrayent. La grève est totale dans les grandes usines de l’agglomération. Ils sont des milliers à marcher sur la préfecture du Calvados.

Ce sont 7 000 travailleurs qui résistent aux agressions des CRS lancés par le préfet. Beaucoup connaissent l’autodéfense contre ces bandes armées. Ils ont les poches pleines de boulons et prennent aussi ce qui leur tombe sous la main. Ils lancent le mot d’ordre trempé dans le sang des mineurs en 1948: « CRS-SS ». Il s’imposera quelques mois plus tard sur toute la France. Lampadaires arrachés, vitrines brisées. Les affrontements résonnent dans toute la ville. Europe 1 et d’autres radios transmettent les évènements. En fin de soirée, bien des gens venus assister au récital de Serge Reggiani se joignent aux manifestants. Affrontements jusqu’à 5 heures du matin.

Bilan difficile à établir. On parlera de 95 personnes appréhendées (13 inculpés dont 2 peines de prison ferme), 36 blessés à l’hôpital, 250 soignés par des médecins de la ville. L’écho des évènements se répand dans toute la France et le Canard enchaîné titre : « Triques à la mode de Caen ».

Après le 26, le mouvement fait tache d’huile. Le mardi suivant, une grève générale est déclenchée dans les usines autour de Caen pour protester contre les agressions policières. Un mouvement de solidarité sans précédent se développe dans tout le département. Les étudiants et lycéens multiplient les collectes. Sur initiative de la Jeunesse Communiste Révolutionnaire (JCR) déjà bien implantée, les marins pêcheurs apportent à la Saviem une collecte correspondant à une journée de pêche. Les Jeunesses Communistes, la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) et la Jeunesse Agricole Chrétienne (JAC) collectent des fonds. Des paysans se rendent à l’usine de Blainville leurs camions remplis de lait, œufs et volailles. Douze mairies du département mettent des cantines gratuites à la disposition des grévistes.

Le 30 janvier, 10 000 ouvriers sont en grève. Pour obtenir la reprise du travail, certaines entreprises lâchent des augmentations de salaire. Cependant, à la SAVIEM, le mouvement se poursuit. La répression se met en place: 20 ouvriers sont mis à pied, dont 5 délégués CFDT, syndicat majoritaire. La fin du mouvement se déroule avec de fortes tensions et l’insatisfaction domine. Un pôle CGT-FEN-PCF s’oppose sur les formes de lutte à un pôle CFDT-mouvement étudiant et révolutionnaires.

Pourtant, la lutte laissera un goût amer aux grévistes de la Saviem. Ils reprennent le travail le 5 février sans avoir obtenu gain de cause 1. Dans les jours suivants, des ouvriers, souvent organisés, parfois soutenus par la CFDT majoritaire dans l’usine, organisent des débrayages et dans les ateliers.

Quelques premières leçons sur le chaud

La ville se réveille groggy, comme se réveillera Paris, et donc la France… au lendemain de la nuit des barricades, le 11 mai. "Des triques à la mode de Caen", ironise Le Canard enchaîné. "Caen: de la grève à la jacquerie ouvrière » est le titre de la Tribune de Jean Lacouture dans Le Monde. "C'est lors de ce mouvement de janvier que, pour la première fois, le statut des OS va être mis au grand jour et débattu sur le plan national", souligne l'historien Alain Leménorel, professeur à l'université du Havre.

Agrandissement : Illustration 2

Par certains côtés, Caen a pris les devants des luttes ouvrières, de la solidarité ouvriers étudiants, mais aussi aussi des luttes étudiantes. Dès le 18 janvier 1968, Alain Peyreffite, ministre de l'Education nationale, venu inaugurer la faculté de lettres, était sévèrement chahuté.

Pour la JCR, ces évènements confirment que les ouvriers des pays capitalistes portent toujours un potentiel anticapitaliste et révolutionnaire. Le n° 29 de leur bulletin de Caen L’Etincelle du 7 février 1968 titre : « Le premier grand combat des jeunes travailleurs caennais : le mouvement ouvrier s’aguerrit dans la lutte ». Yves Salesse, leader étudiant de la JCR de Caen écrit dans Avant-Garde Jeunesse de janvier-février 1968 : « Le Mans, Mulhouse, Nantes, Caen, ne sont pas des accidents. Ils sont les symptômes les plus nets d’un grand mouvement national profond et diffus qui se cherche ». La Revue Quatrième Internationale de février 1968 écrit : « Caen, Redon, c’est un grand mouvement national qui échappe aux organisations syndicales, dépassant les grèves de 24 heures qui sont en gestation, une crise majeure est en train de se préparer ! »

La combativité des travailleurs monte depuis des années

La révolte ouvrière massive face aux CRS est l’expression de la montée des luttes depuis des années, et singulièrement depuis 1966, avec une accélèration depuis la mi-1967. Luttes invisibles aux yeux des politiciens et des éditorialistes, tout comme aujourd’hui en janvier 20182. D’où le fameux édito de Pierre Viansson-Ponté, « Quand la France s’ennuie » dans Le Monde du 15 mars 1968.

Aveuglement d’autant plus spectaculaire car les semaines qui précèdent les « journées de Caen » sont très agitées. Dans la seule période du 9 au 24 janvier, 13 grèves prolongées et 85 débrayages sont recensés dans la seule métallurgie parisienne. Elles sont encore plus agitées après le « Journées de Caen »: 10 000 métallos manifestant à Lens le 11 mars pour le plein emploi, 5000 à Douai, 3000 à Bruay, 2000 à Valenciennes. En Ille et Vilaine, à Redon, 3000 métallurgistes organisent un débrayage pour une augmentation horaire de 0,30 francs, suivi là aussi de violents affrontements avec les CRS. Chez Luchaire, dans l’Orne, 90% de l’ensemble du personnel entre en grève le 12 Mars contre les réductions d’horaires avec perte de salaire. Aux forges de Gueugnon, la grève est totale le 15 mars pour l’obtention d’une augmentation de salaires de 40 centimes, un salaire mensuel garanti et une prime de vacances.

La remontée de la combativité ouvrière et la volonté d’en découdre avec le régime date au moins de la grève des mineurs de 1963. Cette combativité passera les vitesses supérieures à partir de 1966. Les luttes d’avant mai 68 restent souvent invisibles aux « commémorateurs » bourgeois, embaumeurs et repentis. Pourtant, elles existent et se développent rapidement. Elles sont le fruit de la conjonction de beaucoup de facteurs:

- dans les années 60, la classe ouvrière s’est rajeunie avec une vague d’industrialisation et l’embauche de beaucoup d’OS 3. Ils viennent de l’étranger, mais aussi des campagnes, frappées par une crise agricole.

- ces jeunes ouvriers, pour la plupart, si ils sont syndiqués, ne sont pas encore moulés dans l’appareil syndical.

- ces jeunes ouvriers, à des degrés divers, sont, comme la jeunesse scolarisée, perméables à la critique de la culture très autoritaire qui domine encore. J’y reviendrai en détail dans un autre article.

- le général De Gaulle est certes reconnu pour avoir mis un terme à la guerre d’Algérie, mais son «pouvoir personnel » chaque jour plus au service du patronat, est de plus en plus critiqué, d’où la reprise massive en mai 68 du slogan « Dix ans ça suffit ».

- La conjoncture économique devient maussade en 1967: expansion ralentie, inflation non contrôlée, hausse lente mais régulière du chômage jusqu’à environ 500 000 demandeurs officiels d’emploi.

- Enfin, la conjoncture politique change après les législatives de mars 1967.

Regardons de près ce dernier point. La première mauvaise surprise pour le régime gaulliste date de 1965: la mise en ballottage de Gaulle par François Mitterrand. De Gaulle est alors de plus en plus contesté. Fait significatif: en mai 65, il est « reçu » à Usinor Dunkerque par une grève massive. Le comité d’entreprise refuse même de le recevoir. La CGT s’oriente alors vers une « Union des forces démocratiques en vue d’un accord sur un programme commun ».

En janvier 1966, la CGT et la CFDT signent un accord d’unité d’action qui favorise les mobilisations 4. Il est suivi les 13 et 14 janvier de journées nationales de mobilisation pour l’augmentation des retraites, puis le 17 janvier d’une violente manifestation ouvrière à Redon.

En septembre, Benoît Frachon, SG de la CGT déclare devant les militants métallos de la Région parisienne: « En présence de la carence du pouvoir et du patronat, la classe ouvrière est preneur d’une succession ouverte…La classe ouvrière, en alliance avec tous les vrais démocrates, est prête, non seulement moralement, mais pratiquement et techniquement, à assurer le fonctionnement des grandes entreprises qui constituent la base essentielle de l’économie et que leur nationalisation aura soustraites à la dictature des grandes forces capitalistes. »

A partir de février, des luttes secouent entreprises, secteurs et régions: sidérurgie lorraine, chantiers navals, aéronautique, métallurgie de la Loire, monde paysan, tam-tam de la colère à Toulouse, deux mois de conflit des mensuels à Saint-Nazaire, un mois chez Berliet, débrayages chez Dassault…Et parfois avec des résultats comme à Renault, Sud Aviation, Merlin Gerin, Chausson ou Dassault Mérignac. Dans cette entreprise, après 3 mois de luttes, dont vingt jours de look out, les ouvriers reçoivent le 16 février l’appui de plusieurs milliers de travailleurs de l’aéronautique, lesquels ont débrayé en solidarité à l’appel des fédérations de la métallurgie CGT et CFDT, et font plier le patron.

La véritable défaite du régime arrive lors des législatives de Mars 1967. Malgré la fraude dans des soit-disants DOM et en Corse, contre toute attente, les gaullistes ne disposent que d'une très courte majorité: 244 sièges sur 487. Les communistes passent de 41 à 73 élus, la gauche non communiste de 105 à 121. Les 27 députés du Centre Démocrate (CD) de Lecanuet ne sont pas acquis d’avance à la droite…Les Républicains Indépendants (RI) de Giscard d’Estaing sont clairement dans la majorité de droite, mais restent en embuscade, notamment prêts faire ravaler à De Gaulle sa politique étrangère, à commencer par son « anti-atlantisme ». La majorité gaulliste a frôlé de peu une déroute, et en sort très fragile. Outre l’usure du régime et les appétits de l’opposition, elle paie neuf années de pouvoir personnel, et surtout de politique anti-ouvrière marquée par les atteintes au droit de grève, la stagnation du pouvoir d’achat et la répression.

Face aux mauvais résultats des élections législatives de mars 1967 et aux urgences économiques, De Gaulle n’a plus d’autre moyen que les pleins pouvoirs de l’article 38 de sa Constitution pour imposer les attaques contre le camp du travail. Il faut, avant d’y venir, préciser rapidement ce terme d’ « urgences économiques ».

Premièrement, la situation économique et sociale n’est pas du tout celle que les keynésiens imaginent et propagent. Sinon, difficile de comprendre Mai 68, à moins de n’avoir vu que la révolte étudiante, et encore…Ces années ne sont « glorieuses » que pour la « croissance » et le taux de profit 5. La durée du travail, ramenée à 40 heures seulement en 1968, est bien plus longue qu’aujourd’hui. Elle est de 52 heures dans certaines branches. Les conditions de travail sont très dures - elles le sont restées pour la plupart des salariés - et les inégalités de revenus plus marquées. Et la situation empire depuis le “plan de stabilisation” de 1963: augmentation des cadences, de la productivité, et malgré l’augmentation de la production, hausse lente du chômage, rejet de tout droit syndical dans l’entreprise.

Deuxièmement, la bourgeoisie française s’était habituée à vivre dans le confort des marchés coloniaux et de la croissance rapide jusqu’en 1963. Mais elle est convaincue dès 1966 qu’il faut accélérer la compétitivité des entreprises pour faire face à l’échéance de la disparition, la dernière tranche de 20%, des droits de douane au sein du marché commun au 1er Juillet 1968. Les réformes inclues dans les ordonnances répondent à cette « urgence » de compétitivité des entreprises françaises

Le gouvernement annonce en Avril 1967 sa décision de faire adopter en Juin la loi d’habilitation à légiférer par ordonnances (article 38 de la Constitution) pour faire passer les ordonnances pendant l’été. Manoeuvre classique et toujours vivante de la panoplie autoritaire de la Vème République…Les pleins pouvoirs concernent cinq domaines:

- adaptation des entreprises à la concurrence

- modification des « régimes de sécurité sociale, de prévoyance et d’assistance »

- aménagement du chômage

- « intéressement des travailleurs aux fruits de l’expansion »

- reconversion des secteurs ou régions aux « structures économique inadaptées »6.

C’est la réforme des régimes sociaux, à commencer par la Sécurité Sociale, qui inquiète le plus. De fait, la Caisse nationale éclatera en une Caisse pour la maladie, une pour la famille, une pour les retraites, et leur gestion sera désormais paritaire, incluant désormais à égalité le patronat, avec un budget fixé par avance pour chaque caisse. Tout dépassement oblige à hausser les cotisations ou réduire les prestations.

La gauche propose alors une motion de censure pour renverser le gouvernement. Le 20 mai 1967, les leaders de la gauche, dont Mitterrand et Waldeck Rochet, secrétaire général du PCF, montent à la tribune pour défendre une motion de censure. Elle n’obtiendra pas la majorité.

Mais la gauche n’attend pas le vote le 22 Juin de la loi d’habilitation, et ne se contente pas d’un baroud parlementaire. En avril et mai 1967, les mineurs du fer et les sidérurgistes lorrains sont en grève, contre les suppressions d’emplois. Sous le mot d’ordre « Non aux pleins pouvoirs », la CGT et la CFDT, rejointes par un appel parallèle de FO et de la FEN, appellent pour le 17 mai à une grève nationale de 24 heures avec manifestation.

`

Les manifestations du 17 mai sont un succès avec des mots d’ordre combatifs et très politiques tels que « De Gaulle dictature », « 17 mai: la majorité c'est vous », « Non aux pleins pouvoirs» ou mieux encore « Pleins pouvoirs aux travailleurs » 7. La protestation vise les pleins pouvoirs, mais aussi le blocage des salaires et la réforme de la sécurité sociale attendue dans les ordonnances. Rappelons que la Sécu est un vieux contentieux avec le gaullisme. En décembre 1958, le gouvernement voulut imposer une franchise de 300 francs afin, « de combler le trou de la sécu ». La CGT anima une telle campagne que la franchise fut annulée en Janvier 1960.

A partir de 1966 l’idée mûrit d’une grande grève nationale qui pourrait débloquer la situation. Les confédérations syndicales se gardent bien de prendre leurs responsabilités. Mais la combativité est là. Dès lors, sans attendre les ordonnances, les grèves se multiplient et butent sur une répression très dure.

Dès le printemps 1967, en pleine anesthésie électorale, des grèves sauvages éclatent, notamment à Dassault et Rhodiaceta. Chris Marker, dans ce film fameux à juste titre, et au titre annonciateur (« A bientôt j’espère »), rend compte du climat de lutte, ici à la Rhodiaceta de Besançon:

Le 26 octobre 1967 ont lieu les affrontements entre les travailleurs et les forces de l’ordre bourgeois au Mans et à Mulhouse 8. Ce sont sans doute les plus massifs et violents à ce jour sous la cinquième république. La CGT et la CFDT du Mans donnent ordre de grève pour le 26 et organisent cinq points de rassemblement. Le préfet mobilise plusieurs compagnies de CRS et gardes mobiles, avec voitures blindées et hélicoptère de surveillance. Les travailleurs de Renault, bien équipés, notamment en boulons, les font reculer en début d’après-midi, puis sont rejoints par les autres entreprises, et forcent le passage vers la préfecture, dont il ne restera pas une vitre…15 000 travailleurs, dont de nombreux jeunes, ont déjà démontré la détermination et la force du camp du travail. Mai 68 sera cela, avant tout. Le même jour, à Mulhouse, des milliers manifestent le même jour, et au terme d’affrontement avec les gardes mobiles, soignent de la même façon la sous-préfecture.

Les directions syndicales avaient fait des luttes sociales la force d’appoint de la « bataille » parlementaire. Celle-ci terminée, elles avaient besoin d’une reprise en main, et de s’occuper de choses « sérieuses »: les perspectives « politiques », en fait de carrière, de leurs amis politiciens de la « gauche unie ». Le 13 décembre 1967, la CGT et la CFDT organisent donc un nouveau « tous ensemble » contre les ordonnances. Il sera moins massif que celui du 17 mai, avec des mots d’ordre globalement moins combatifs, malgré quelques débordements comme à Rennes, Dijon ou Lyon.

En mars 1967, au lendemain de son premier congrès, la JCR écrit : « L’échec des gaullistes, la marge de manoeuvre réduite du Président de la République, l’augmentation des voix et de la représentation communistes, créent des conditions politiques favorables au développement des luttes de la classe ouvrière. Celle-ci, stimulée, ressent la situation comme lui étant favorable. Par leurs grèves remarquables de combativité et de résolution, les travailleurs des usines de la Rhodiaceta, de Berliet, des Chantiers Navals de l’Atlantique, ont ravivé le front de la lutte de classe contre le patronat et son régime, annonçant et préparant des mouvements beaucoup plus amples et plus profonds. C’est sur ce terrain de la lutte des classes que se situe la véritable lutte contre la bourgeoisie et son Etat, gaulliste aujourd’hui, giscardien ou mitterrandiste demain.»

La suite donnera pleinement raison à cette analyse. L'année 1967, sans même attendre 1968, comptabilisera un record de journées de grèves depuis l'instauration de la Ve République.

Notes

1. les conditions de travail, les revendications et ces « journées caennaises » sont décrites dans le détail dans ce facsimilé et les trois qui le suivent du journal de la JCR, déjà très active à Caen ( Avant-Garde Jeunesse - n° 10/11 - février-mars 1968).

2. voir le recensement des luttes des travailleurs sur le site Luttes Invisibles, membre du Front Social.

3. en même temps, ont lieu des licenciements liés à la crise des secteurs du charbon et du textile.

4. la CFTC, laïcisée, venait de passer de la défense des encycliques papales à la CFDT humaniste, qui plus tard défendra un socialisme démocratique, et même l’autogestion, avant de se « recentrer » pour se plier aux exigences du néo-libéralisme. Tout bouge...

5. le terme « Trente glorieuses » a été créé par Jean Fourastié en 1979 en rappel des Trois Glorieuses. Personne, en dehors de la corbeille de la Bourse, n’aurait parlé dans les années 60 d’ années « glorieuses ».

6. voir facsimilé de la loi 67-482 du 22 Juin ici.

7. voir dans cette vidéo la tonalité et beaucoup de détails utiles.

8. lire ici un compte-rendu détaillé.

*********

Articles précédents de la série "1968 au jour le jour":