Agrandissement : Illustration 1

Les électrices de Jean-Luc Mélenchon ont-elles des humeurs ?

Ses électeurs votent-ils sur un coup de tête ?

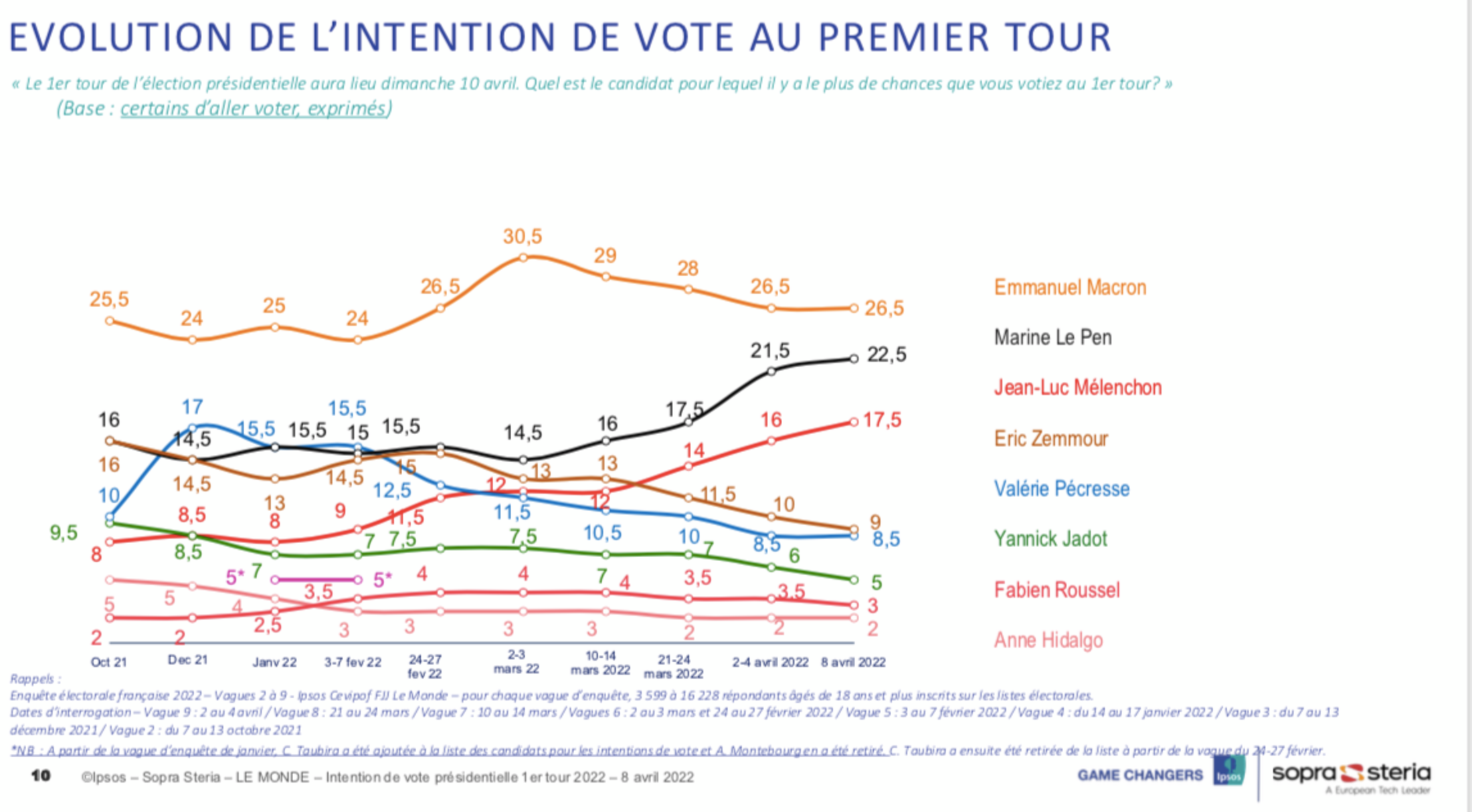

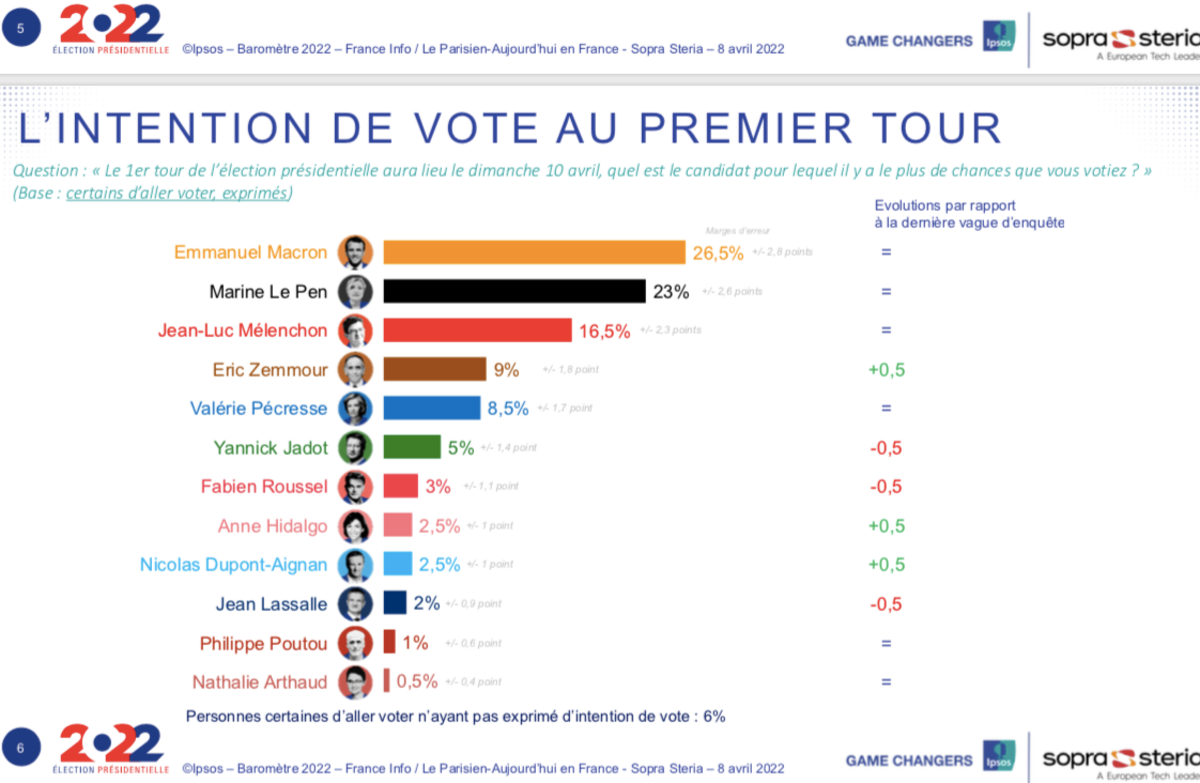

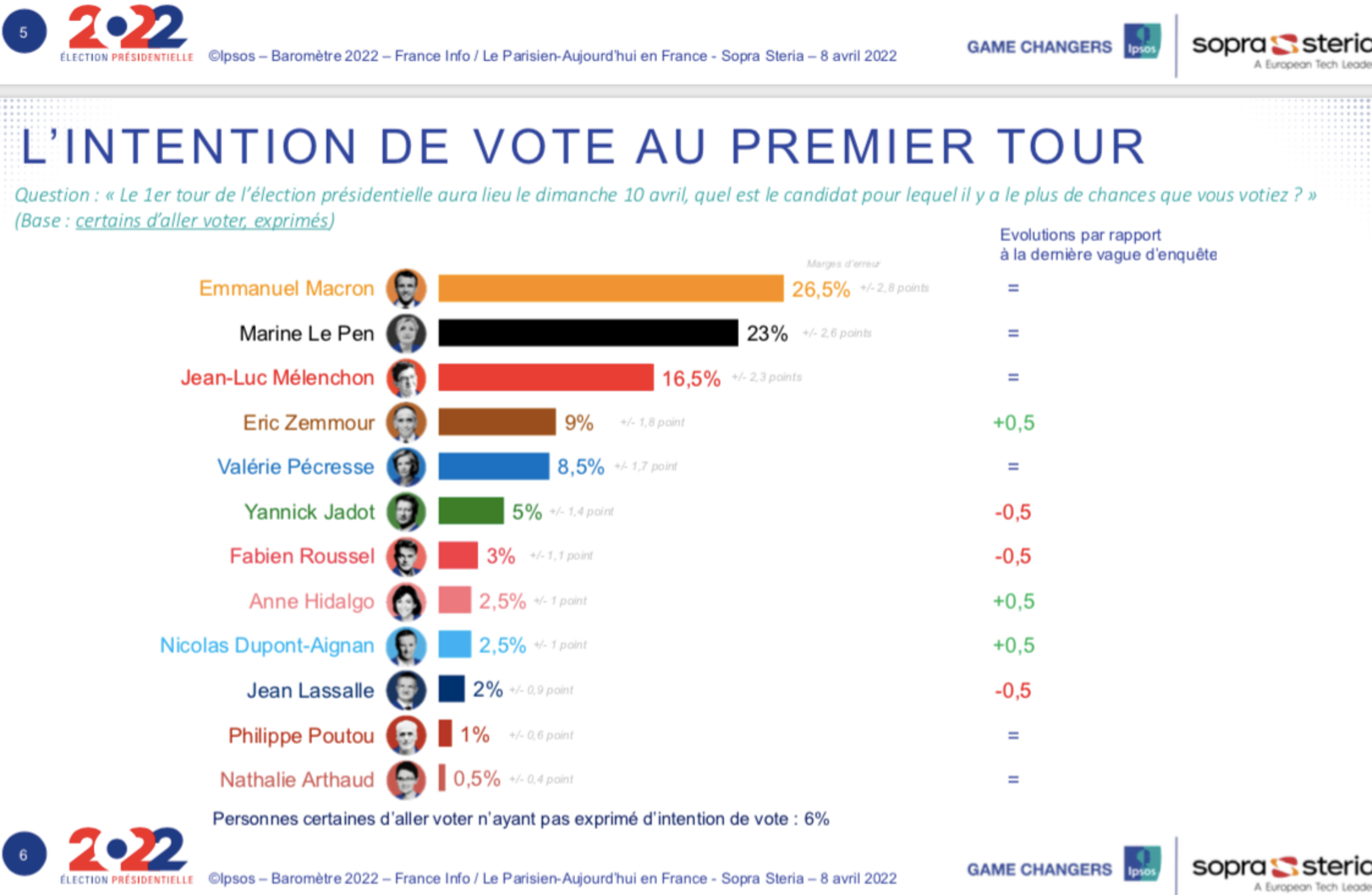

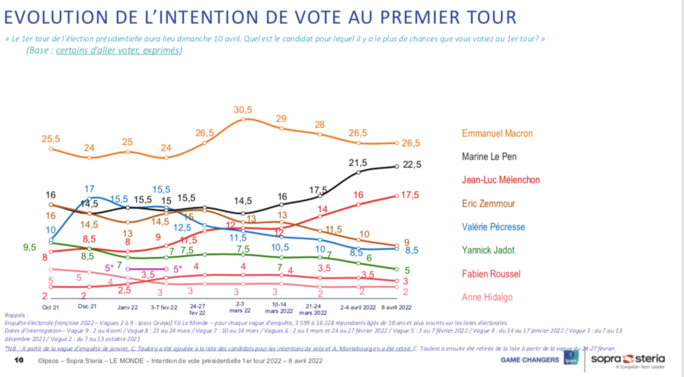

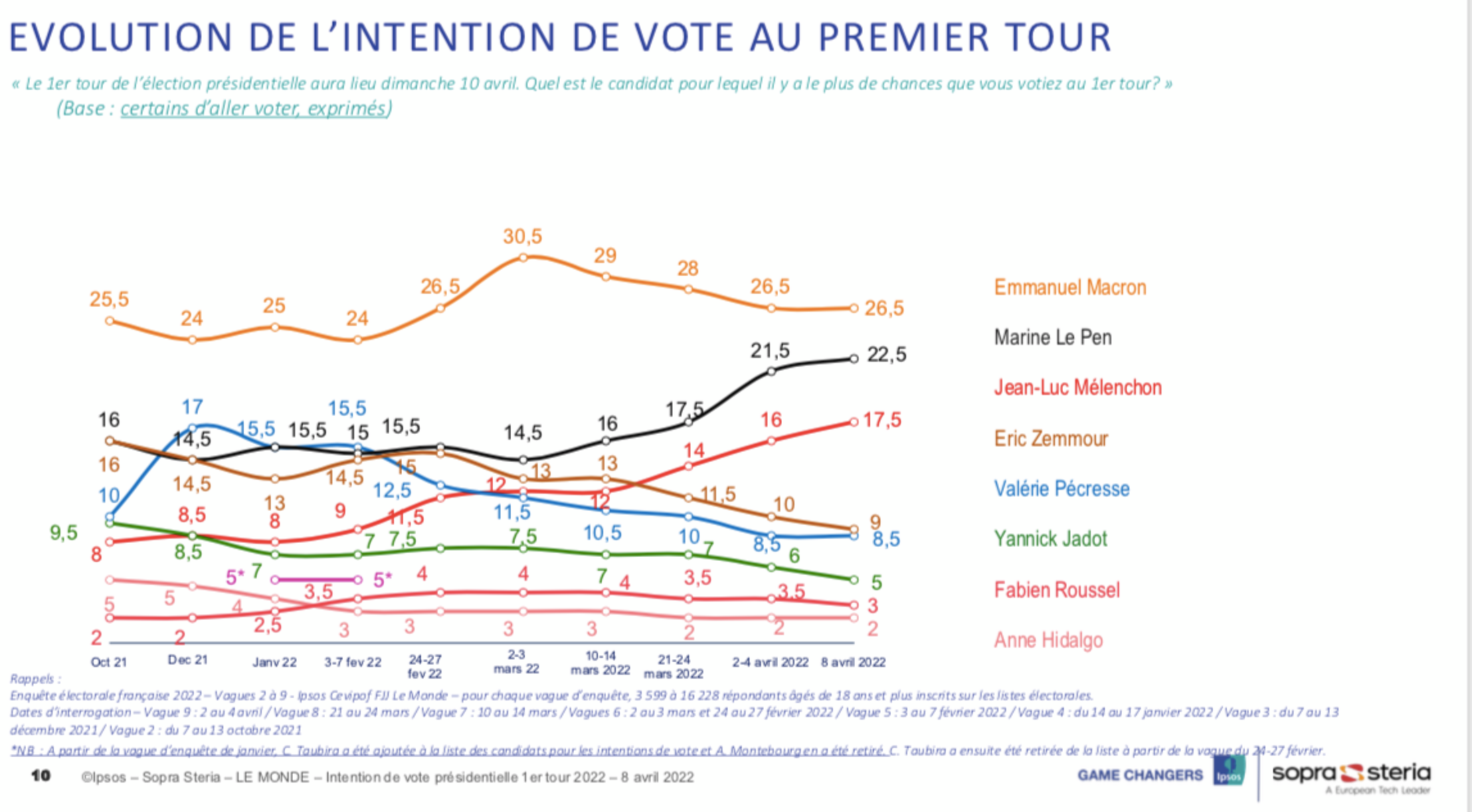

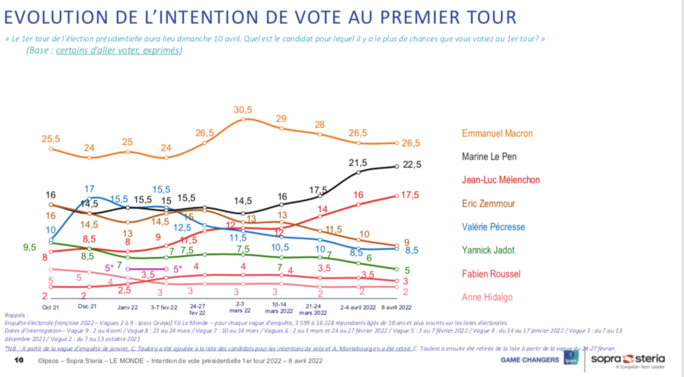

On pourrait le croire à lire les premiers commentaires des sondeurs interpellés sur le vote Mélenchon et selon lesquels la veille de l’élection aurait été décisive dans leurs choix. C’est que l’écart est fort important entre le résultat de Mélenchon dans le scrutin, 21,95%, dimanche 10 avril, et les derniers sondages rendus publics, le vendredi, 17,5% par IPSOS-Le Monde, soit une différence de 4,45% (pour un sondage portant sur 10 000 personnes, donc avec une marge d'erreur inférieure à 1%). Il faut remonter à 2002 pour retrouver un écart qui s’en approche – il était cependant plus étroit puisque de 3% selon IPSOS et de 4% pour la SOFRES !

L’affaire est d’importance car si l’écart entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon était de 1,2% le jour du scrutin, il était de 5% le vendredi 8. Cette réduction brutale de l’écart entre le deuxième et le troisième serait le fait « d’électeurs stratèges » qui ne votent plus, au premier tour, selon leurs préférences mais par calcul. Ceux qui voulaient empêcher Marine Le Pen d’être au deuxième tour se seraient tournés vers Mélenchon, le troisième candidat selon les sondages.

L’hypothèse ferait sens si l’écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen s’était réduit au fil des sondages dans la semaine précédant le vote. Or, rien dans les sondages quotidiens, les rolling-polls, ne laissaient présager un tel basculement. Bien au contraire. Les sondages IPSOS Sopra Steria Le Parisien Franceinfo, réalisés entre le 3 et le 8 avril, indiquaient dans la publication du mardi 5, un écart de 4 points au profit de Marine Le Pen qui s’aggravait le vendredi avec 6,5 points.

Agrandissement : Illustration 2

FLASH-BACK 2002

Pour comprendre ce mic-mac et poser des hypothèses convaincantes, rembobinons le film et revenons aux leçons de l’échec de 2002.

Autres temps, autres mœurs. Le couac des sondages avait fait débat. Les journalistes, les sociologues mais aussi les politiques et les électeurs voulurent comprendre. Et les sondeurs jouèrent le jeu – je me rappelle les discussions franches que nous avions pu avoir avec eux en 2003 (Philippe Méchet le directeur de la SOFRES avait été jusqu’à nous montrer la quinzaine de « redressements » qu’ils avaient effectués le samedi 20 avril 2002).

De ces enquêtes et débats, il en ressortit deux explications complémentaires, l’une, structurelle, l’autre, conjoncturelle. Quand la SOFRES annonça 13% d’intention de vote Le Pen, le vendredi 19, elle augmentait considérablement ce qu’avaient déclaraient 8% des sondés, les sondeurs savaient d’expérience qu’une bonne part des électeurs de Le Pen camouflaient leur vote et ils « redressaient » les chiffres obtenus par des sondages téléphoniques. Or, il se trouva en 2002 une progression fort importante de l’électorat nationaliste et ces primo-votants lepénistes auraient donc dissimulés plus largement leur vote.

À ce mécanisme structurel s’ajouta un événement médiatique conjoncturel dans une campagne électorale structurée par l’insécurité. (« Dans le mois qui a précédé le premier tour, on a dénombré cent vingt-quatre reportages consacrés à l’insécurité dont soixante pour TF1 et soixante-quatre pour France 2 »)

Or, le vendredi 19 avril 2002, avant-veille du vote, l’agression d’un septuagénaire à Orléans, Papy Voise, s’imposa sur TF1, d’abord au 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, puis au 20 heures de Claire Chazal. Le samedi 20, ce fut le tour de France 2 à 13 heures et à nouveau Claire Chazal au 20 heures. La France votait le lendemain.

LE MIC-MAC 2022 DES PANELS LOW COST

Mais pour Mélenchon, dans une campagne structurée dans sa dernière semaine par le pouvoir d’achat, on cherche en vain l’événement qui expliquerait le déplacement en trente-six heures de 350 000 voix – ce qui correspond à l’écart de 4,45% entre le scrutin du dimanche 10 avril et le sondage IPSOS Le Monde du vendredi 8, (avec un échantillon de 10 000 personnes, ce qui réduit la marge d’incertitude à 0,8%).

Si l’on écarte l’hypothèse farfelue d’un coup de baguette magique, il reste à creuser l’hypothèse où l’écart serait dû à la structure de l’échantillon.

Rembobinons pour une dernière fois la bobine pour relire une enquête du Monde sur les méthodes actuelles des instituts de sondage où les panels ont remplacé les enquêtes téléphoniques. Le 4 novembre 2011, le grand reporter Luc Bronner démonte ce « système particulièrement opaque : le recours à des panels de consommateurs, recrutés sur Internet, sans véritable contrôle ni régulation, en échange d’une rémunération modique, pour donner leurs opinions sur tous les sujets imaginables. Des outils devenus déterminants, aussi bien dans la conduite des politiques publiques par les Etats que dans la bataille des campagnes électorales, et notamment celle de l’élection présidentielle ».

À l’inverse des enquêtes téléphoniques, « les panels low cost sont un véritable déni de la notion de sondage aléatoire » confie le statisticien Michel Lejeune. Et «ce qui pose problème, c’est la montée en puissance d’un seul mode de passation, en l’occurrence via Internet », insiste le politologue Vincent Tiberj. Le chercheur ajoute : « Beaucoup de signes laissent à penser qu’il n’y a pas une droitisation aussi forte en France. C’est en tout cas problématique de vouloir le mesurer à partir d’un outil qui présente ce type de biais.»

Luc Bronner conclut : « Le 21 avril 2002 avait constitué un traumatisme majeur pour les sondeurs et les médias en raison de la sousestimation de l’extrême droite. L’effet de balancier inverse ne peut être exclu, vingt ans plus tard ».

Eh, bien, nous y sommes à cet effet inverse avec la sous-estimation structurelle des intentions de vote Mélenchon au moins dans la semaine précédant l’élection. Évidemment, ses électeurs demanderont à juste titre s’il y a eu une déformation des attentes du scrutin qui leur ont été préjudiciables. Quel aurait été l’effet de sondages qui aurait mieux pris en compte leurs intentions de vote ? Si l’écart avec Marine Le Pen avait été annoncé à 2% au lieu de 5%, le vendredi soir, y aurait-il eu un effet boule de neige chez "les électeurs stratèges"? Auraient-ils mis en jeu la deuxième place, promise par les sondages à Marine Le Pen depuis des années ? On le soutiendra si on partage les analyses du politologue Alexandre Dézé, dans La Croix, pour lequel « il est probable que les enquêtes aient influencé le vote des électeurs. La campagne a été particulièrement flottante, le débat inaudible, l’agenda introuvable. Dans une telle configuration, ils ont sans doute davantage joué un rôle de boussole que d’habitude ». Et si au contraire, on considère comme marginal le poids des "électeurs stratèges ", on comprendrait mieux l’évolution de l’électorat de Mélenchon et le résultat du scrutin.

Agrandissement : Illustration 5