En seconde, sur recommandation de mon professeur de français, j’ai lu Les Thibaut. Ce n’est pas un roman historique, car son écriture commence en 1922 et se termine en 1940, alors que le roman s’achève avec le déclenchement de la première guerre mondiale. Mais en 1971, c’était déjà une magnifique leçon d’histoire, avec la forme plaisante (roman attaché à une famille) que prône Voltaire pour faire passer ce qui est un peu ardu. Mon pacifisme vient-il de cette lecture ? Quand je dis « pacifisme », je ne parle pas du simple fait de détester la guerre et de chérir la paix. Cela n’est pas « pacifisme », c’est simple bon sens. Non. J’appelle « pacifisme » l’attitude qui consiste à réfuter les armes, à réfuter toute violence, à réfuter l’ennemi, à nier la notion d’ennemi, en somme.

J’ai longtemps été là-dessus un peu grand-duduchien. « À bas toutes les armées. » Le « toutes » m’était alibi : on peut vouloir ça, s’il n’y a vraiment plus aucune armée sur terre. C’est pas pareil que « À bas l’armée ». Qui cible la nôtre, sans s’occuper des autres, ce qui est pure trahison, ou pure naïveté. Le pacifisme doit beaucoup par ailleurs à Rousseau et son mythe du bon humain. Et bien sûr, il y a Gandhi, qui a semblé pouvoir remplacer la guerre par autre chose. Boris Vian écrit et chante Le déserteur en 1954.

Voici la problématique posée. Et elle se pose ainsi à l’été 14. La question pacifique occupe nombre de conversations. La révolution française, les crises russes, le marxisme, ont créé l’idée internationale. L’idée humaniste dans chaque âme. Le soldat en face, il est ouvrier ou paysan ou professeur, comme toi. Et maintenant, les gens savent lire. Peut-être pas Valéry pour tout le monde, mais les idées, ça voyage.

« La guerre, un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. » est attribué à Paul Valéry. On trouve dans les Cahiers (1894-1914) des aphorismes approchants.

Le dernier tome des Thibaut, c’est le choc des idéologies. En arrière-plan, autre choc, celui des religions. Catholicisme, protestantisme, athéisme… Et l’impact de la science et de ses victoires en médecine, en technologie. « Un peu de science éloigne de dieu, beaucoup y ramène. » Un personnage convoque Pasteur, homme de science, mais croyant.

Bref, ça foisonne, au début du vingtième siècle. Les Thibaut baigne dans ce foisonnement. Toutes ces questions planent, non formulées directement, dans les dialogues. Et l’effet sur un gamin de quatorze ans est forcément intense. Mon pacifisme vient-il de cette lecture ?

Peut-être que oui, en partie. Il faut avoir de l’esprit de finesse pour relier ces deux choses si antagonistes : la guerre odieuse, injuste, cynique, cruelle, et son éventuelle nécessité, pour défendre sa vie, son pays, ses valeurs, son avenir. C’est tellement facile de décréter « À bas toutes les armées ». Surtout quand on baigne dans le christianisme, et cette histoire de tendre l’autre joue.

Cet esprit de finesse-là, je ne l’avais peut-être pas à quatorze ans.

Dans Les Thibaut, deux types de trahison, bellicisme et pacifisme, s’opposent. Le pacifisme est internationaliste, socialiste, révolutionnaire. Déjà « camp du bien », l’utopie pacifiste appelle « social-traître » le type qui veut prendre les armes pour défendre son pays. Et le pacifisme, la neutralité, sont en eux-mêmes une trahison, la trahison de la patrie.

Après, mon pacifisme est devenu normal, banal. Il se forgera encore avec des œuvres très antérieures aux Thibaut.

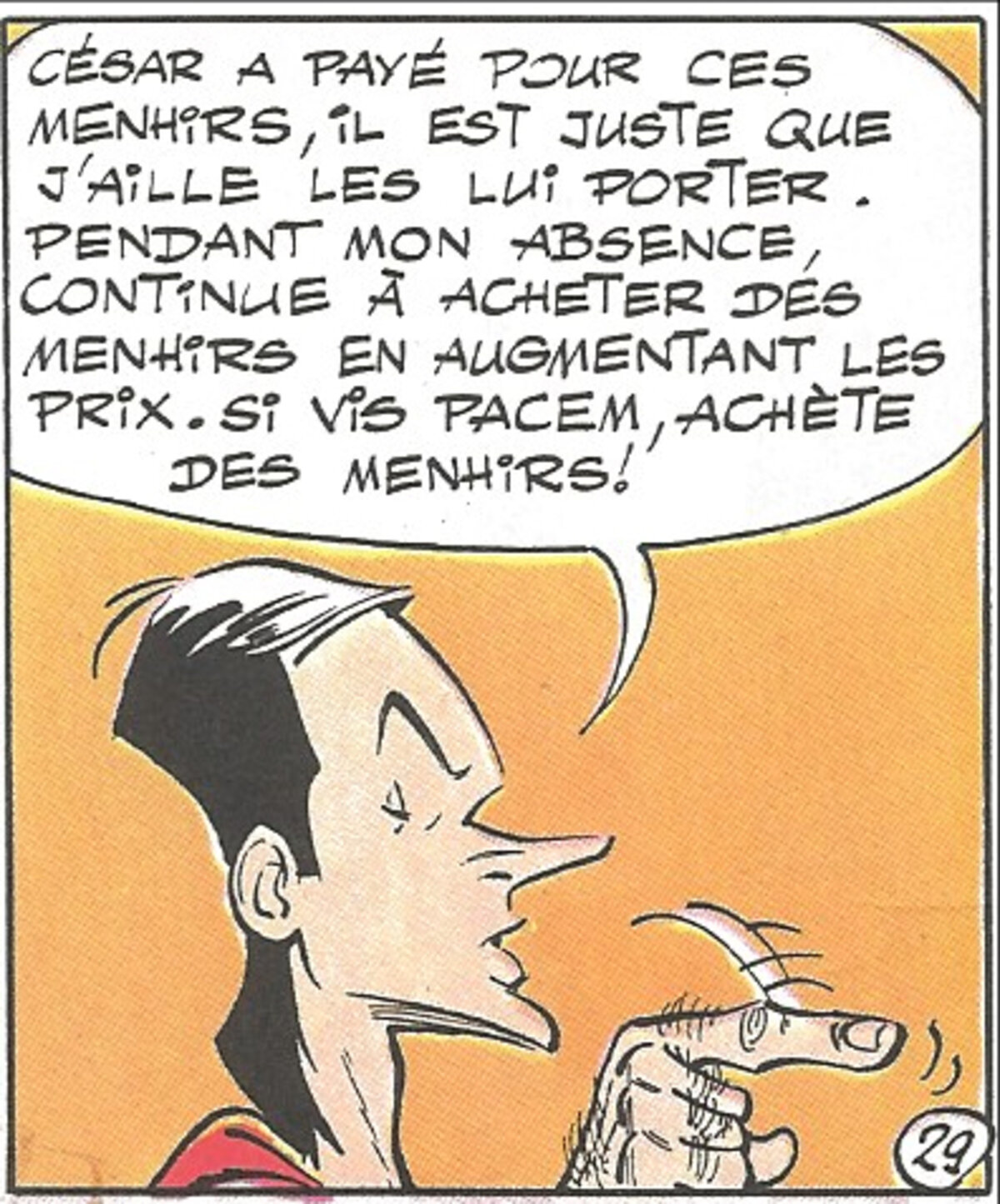

Il se confirmera avec Cabu !

Quand j’évoque divers souvenirs relatifs à cette question, je butte contre une difficulté. Cette erreur de confondre « pacifisme » et « amour de la paix », je me demande si je l’ai commise à la lecture des Thibaut, ou au contraire si la leçon avait fonctionné. Auquel cas j’aurais fait la confusion plus tard, en lisant Gandhi, en écoutant Boris Vian, en regardant Cabu…

Dommage que papa n’ait pas joué du rock’n roll ! J’aurais peut-être lu De Gaulle. Dans le premier tome des Mémoires de Guerre, il évoque ses écrits d’avant guerre, La discorde chez l’ennemi, Le fil de l’épée, Vers l’armée de métier, La France et son armée. Les responsables français, eux aussi, dommage qu’ils l’aient pas lu ! De Gaulle conteste la doctrine obsolète étant donné la mécanisation galopante. Une doctrine statique, héritée de la guerre de position. Par contre, ce sont les Allemands, qui l'ont lu. Et ce qui a déferlé sur l’Europe tenait compte de la prospective gaullienne.

_____________

Une telle conception de la guerre convenait à l'esprit du régime. Celui-ci, que la faiblesse du pouvoir et les discordes politiques condamnaient à la stagnation, ne pouvait manquer d'épouser un système à ce point statique. Mais aussi, cette rassurante panacée répondait trop bien à l'état d'esprit du pays pour que tout ce qui voulait être élu, applaudi ou publié n'inclinât pas à la déclarer bonne. L'opinion, cédant à l'illusion qu'en faisant la guerre à la guerre on empêcherait les belliqueux de la faire, conservant le souvenir de beaucoup de ruineuses attaques, discernant mal la révolution apportée, depuis, à la force par le moteur, ne se souciait pas d'offensive. En somme, tout concourait à faire de la passivité le principe même de notre défense nationale.

Mémoires de guerre, L’appel, Plon, 1954, page 5

_______________

Eh oui. Si la France avait préparé la guerre, malgré les raisons politiques soulignées par De Gaulle, les hordes auraient été stoppées.