Dans sa brochure d’avril 2011, l’INSEE publie son rapport sur l’immigration en Région Centre. Aujourd’hui largement exclus du monde du travail, les immigrés ont pourtant joué un rôle essentiel dans le développement économique et « identitaire » cette région présentée parfois de façon caricaturale comme le "berceau de la France".

Un portugais au chômage ou en situation précaire, vivant dans un HLM : c’est le portrait robot que fait aujourd’hui l’INSEE de l’immigré moyen en Région Centre dans son rapport d’avril 2011.

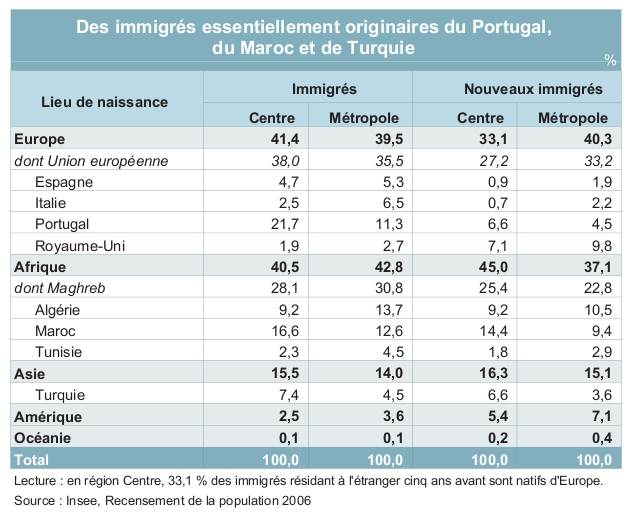

Avec 143.000 immigrés, la Région Centre a un pouvoir d’attraction assez médiocre puisqu’elle se situe au seulement au 11è rang des régions pour sa part d’immigrés. L’Europe et l’Afrique sont représentés en Région Centre à part quasiment égale (41,4% et 40,5%). Les immigrés de la Région Centre sont essentiellement originaires du Portugal, du Maroc et de la Turquie.

Depuis le recensement de 2006, les nouveaux immigrés (immigrés résidant à l’étranger cinq ans plus tôt) proviennent davantage d’Afrique (45%) alors que l’immigration européenne apparaît en net recul (33,1%). Ces résultats contrastent avec les chiffres nationaux puisque l’immigration « nouvelle » Africaine est en net déclin à 37,1% tandis que l’immigration Européenne progresse à 40,3%.

Autre particularité : les Algériens et les italiens sont sous-représentés en Région Centre.

Comme au niveau national, les immigrés de la Région Centre sont deux fois plus touchés par le chômage que les non-immigrés. Les femmes et immigrés hors communauté européenne sont encore plus pénalisées. Les diplômes ne les protégeraient pas du chômage. L’étude remarque que les immigrés ayant un emploi occupent des postes d’ouvriers ou des emplois précaires.

D’après l’INSEE le Centre se place au 3e rang des régions concentrant le plus d’immigrés en logement social.

En 2008, un colloque sur l’histoire de l’immigration en Région Centre avait été organisé à Orléans par l’Agence Nationale de Cohésion Sociale et d’égalité des chances (Acsé). Dans un rapport coordonné par Sylvie Aprile, Pierre Billion et Hélène Bertheleu il était apparu au cours des cinq vagues migratoires vécues par la Région Centre entre 1789 et 2006, que le portrait robot de l’ouvrier immigré en milieu urbain était relativement récent.

« L’immigré n’est pas, dans ce contexte, systématiquement un ouvrier de l’industrie, même s’il réside aujourd’hui en ville, mais un salarié agricole, et souvent une femme », peut-on lire dans la note de synthèse. Cela s’expliquerait par une industrialisation tardive de la Région Centre, dans les années 70.

A partir de cette date, ce sont les départements les plus urbanisés de la Région – Le Loiret, l’Indre-et-Loire, l’Eure-et-Loir, qui ont concentré le plus d’immigrés puisque ces trois départements accueillirent 70% d’entre-eux. Un taux qui est toujours valable aujourd’hui. « Plus d’un immigré sur trois réside dans le Loiret », précise l’INSEE.

Le rapport de l’Acsé relève de nombreuses spécificités locales en Région Centre.

Ainsi, dans les années 60 près de 60% des immigrés de l’Indre et 41% des immigrés du Loiret étaient originaires des Etats-Unis. Cela s’explique par l’existence de bases américaines dans ces départements.

A Rosières (Cher), l’immigration polonaise à partir des années 20, puis portugaise représente une part importante de la mémoire ouvrière.

A Romorantin, l’immigration Turque a fait les beaux jours de l’usine Matra avant qu’elle ne soit considérée comme un facteur d’insécurité dans les zones de relégation urbaine de la ville.

Le désormais très touristique « vieux Tours » a longtemps été cosmopolite avec la présence Italienne dans les années 20 puis par une immigration politique massive espagnole, mais aussi par l’accueil de juifs sépharades Polonais, Turcs ou Grecs jusqu’au milieu des années 50 et des Algériens de 1950 à 1970. Avec pour épilogue la dispersion en périphérie vers le quartier Sanitas, les cités HLM de La Riche, Saint-Pierre-des-Corps ou Joué-les-Tours, sous le prétexte d’opérations de rénovation urbaine.

« L’héritage migratoire est peu valorisé », regrette le rapport de l’Acsé qui reconnaît la difficulté d’interpréter « les significations plurielles de processus mémoriels en émergence ». Selon l’agence d’Etat, la base de l’identité collective ne peut se réduire à un effort commun d’industrialisation – à fortiori dans une région où l’apport migratoire en milieu rural a été très important.

L’aménagement urbain avec ses commerces et restaurants, ses foyers Sonacotra, ses bidonvilles mais aussi l’implication forte dans la vie culturelle et associative constituent des pistes de recherches dans l’appréhension des apports migratoires qui contribuent pleinement à l’identité de la Région Centre.

Encore parcellaire, ce travail de dépassement de simples analyses statistiques apparaît essentiel aux yeux des rédacteurs du rapport de l’Acsé : « faire l’histoire de l’immigration, c’est révéler une nouvelle « représentation » de la région. L’attention accrue portée aux questions d’histoire et de mémoire fait de l’immigration non un problème mais une actualité riche et bien vivante ».

Repères

(cliquez sur les liens suivants pour télécharger les documents au format pdf) :

- Rapport de l’INSEE : l’insertion des immigrés à l’épreuve de la précarité en Région Centre

- Faire l’histoire de l’immigration en Région Centre : un début (article de synthèse)

- Histoire et mémoire des immigrations en Région Centre (rapport final)