A l'occasion du 20ème anniversaire de l'assassinat du président rwandais hutu Habyarimana et du début du génocide des Tutsis, de nombreux articles et reportages font le point sur les polémiques qui n'ont jamais cessé depuis en France.

Vous n'y comprenez rien ?

Ça ne m'étonne pas.

Deux camps s’opposent :

- le premier camp accuse le clan Kagame d'accuser la France pour se disculper de son implication dans le génocide,

- le second camp accuse la France d'accuser le clan Kagame pour se disculper de son implication dans le génocide.

Le génocide rwandais n'est pas une affaire mineure

Si par génocide on entend, avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,(CPRCG) de 1948 ; « des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », le génocide tutsi est le plus important génocide qui a suivi le génocide juif. Notons quand même que la question de la définition du qualificatif "ethnique" demanderait à elle seul un long article.

Avec la particularité d'être un "génocide de proximité" selon l'expression de l'ex grand reporter Jean Hatzfeld et son remarquable travail de terrain, ou un "génocide populaire" selon l'expression du docteur en sciences politiques Jean Paul Kimonyo, membre de la Commission rwandaise Mucyo (dont les conclusions incriminèrent la France).

La France et le Rwanda irrréconciliables ?

Dans un entretien paru dimanche 6 avril dans Jeune Afrique mais annoncé la veille, Paul Kagame, le président rwandais tutsi, a de nouveau accusé la France d'avoir été impliquée dans la préparation et l'exécution du génocide.

La ministre rwandaise des Affaires étrangères a confirmé ce dimanche que "Kigali ne pouvait s'entendre avec Paris au détriment de l'histoire."

Du coup, le gouvernement français a annulé la venue prévue de Christiane Taubira pour le représenter, en précisant qu'il ne sera représenté que par son ambassadeur.

Le réchauffement initié par Sarkozy avec Kouchner, puis le gage donné par la France avec la condamnation de Pascal Simbikangwa à 25 ans de réclusion par la Cour d'assises de Paris le 14 mars dernier, ne sont donc pas suffisants.

Le rôle de la France dans ce génocide est objet de polémique depuis 20 ans. Cette polémique n'est pour une fois pas une affaire politicienne, puisque lorsque le génocide fut perpétré d'avril à juillet 1994, François Mitterrand était président de la République, et, dans la cadre de la cohabitation Balladur, Alain Juppé était aux Affaires étrangères.

Mais pourquoi la France met-elle de l'huile sur le feu ?

Le 1er avril dernier, un colloque intitulé "Le drame rwandais : la vérité des acteurs" était organisé par "DEMOCRATIES", club politique de réflexion présidé par le général Henri Paris, ancien conseiller de ministres socialistes.

Plusieurs aspects pouvaient donner à ce colloque un côté "officiel" :

- Sa tenue dans une salle du Palais du Luxembourg.

- Son ouverture par Paul Quilès, ancien proche de Mitterrand et deux fois ministre (dont de la Défense) sous sa présidence, et président de la Mission d’information parlementaire sur le Rwanda en 1997.

- La présence de gradés de l'armée française parmi les intervenants.

Or, si on en juge d'après les intervenants, ce colloque donnait essentiellement la parole à un mode d'approche défini, qui accuse Paul Kagame et exonère la France, comme nous allons le préciser plus loin.

Ce n'est donc pas hasard qu'il fut annoncé en Afrique (d'ailleurs à la mi-mars, au moment de la condamnation de Pascal Simbikangwa) comme un "colloque anti-Kagame".

Seul RFI en a fait un compte-rendu succinct, qui ne peut que noter aussi l'orientation exclusivement anti-Kagame du colloque.

Par ailleurs, l'intitulé du colloque n'est pas anodin "Le drame rwandais : la vérité des acteurs".

Le terme "drame" y est délibérément choisi plutôt que le terme "génocide", pour pointer le côté bilatéral des responsabilités et des exactions, le contexte de guerre civile rwandaise depuis au moins 1990, dans lequel s'inscrivait ce massacre de masse des Tutsis.

Mais dans le cadre particulier du 20e anniversaire de ce "génocide", terme explicitement mentionné dans les statuts du TPIR (et terme au demeurant employé par les intervenants), ce colloque donne ainsi encore un argument pour se faire traiter de "négationniste".

Par parenthèse, la France n'hésite pourtant pas à imposer la reconnaissance d'un génocide qui ne la concerne pas, le génocide arménien. Rappelons que le Parlement français a reconnu en 2001 ce "génocide", perpétré à une époque où le concept n'avait pas encore été défini par la CPRCG de 1948, et a même cherché à en interdire la "négation". On aura compris que les Tutsis en France sont loin d'avoir le poids électoral des Arméniens…

Les deux approches

Ce colloque s'inscrit donc dans l'approche associant l'analyse qu'on pourrait dire "fonctionnaliste-conjoncturelle-primordialiste", et la position "rapport Bruguière/site de Masaka, anti-Front Patriotique Rwandais, anti-Kagame, pro-intervention française", défendue, outre par les intervenants du colloque sus-cité, par des personnalités diverses comme Hubert Védrine, Pierre Péan, Rony Brauman, Bernard Lugan, Charles Onana…

La France :

- soit y a le beau rôle, civilisateur, défenseur de la démocratie (comme au Mali ou en Centre-Afrique maintenant) en venant tempérer les conflits ethniques propres à l'Afrique (primordialisme)

- soit, à défaut, de façon plus réaliste, n'y a pas un mauvais rôle délibéré.

L'autre approche associe (de façon moins régulière) l'analyse qu'on pourrait dire "intentionnaliste-historique-constructiviste", et la position "expertise Poux & Trévidic/site de Kanombe, anti-extrémistes hutus (Hutu Power), anti-intervention française", défendue par des personnalités diverses comme Jean-Pierre Chrétien, Dominique Franche, José Kagabo, Bernard Kouchner, Patrick de St-Exupéry, Jacques Morel, Colette Braeckman…

La France y a le mauvais rôle :

- soit en étant à l'origine, en tant que puissance occidentale, avec les administrateurs coloniaux allemands puis belges et les Pères Blancs à partir de la fin du XIXe siècle, de la transformation de la distinction Tutsi-Hutu, traditionnellement sociale, en une distinction racialiste-essentialiste (constructivisme) qui allait conduire au génocide,

- soit en mettant son pouvoir économique et militaire au service de ses intérêts, dans sa logique habituelle néocoloniale et contre-insurrectionnelle,

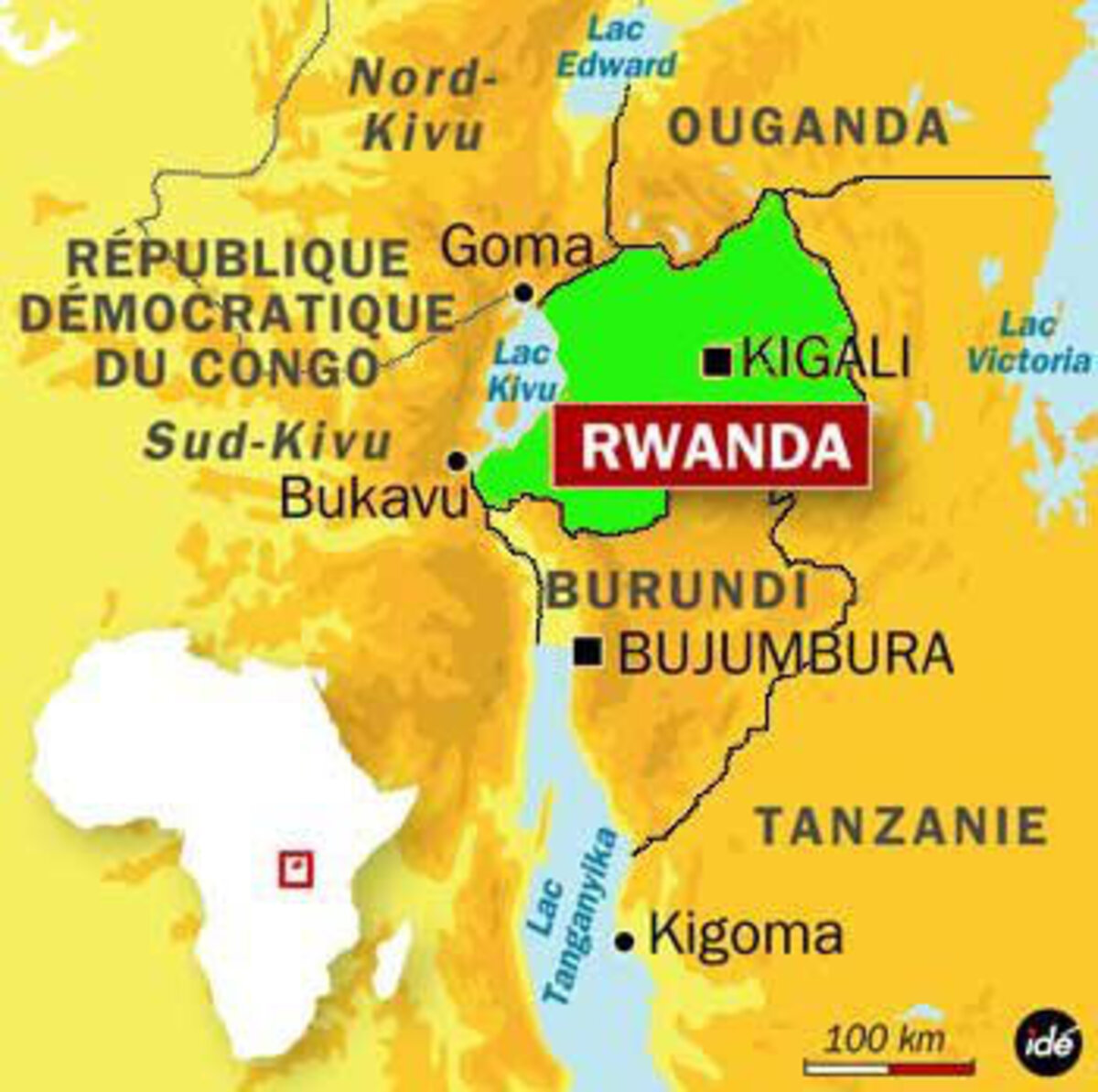

- soit, à défaut, en étant aveuglée par sa crainte de l'influence anglophone et/ou en méconnaissant les dynamiques de la région des Grands Lacs (notamment Rwanda, Burundi, Ouganda et RDC).

Notons que si la première approche a donc eu droit à son colloque au Palais du Luxembourg, la seconde n’est pas absente des débats actuels, mais dans des lieux moins officiels, comme… la FNAC Montparnasse.

Selon la première approche :

- C'est le Front Patriotique Rwandais (Tutsis exilés) et son bras armé l'Armée Patriotique Rwandaise qui, après avoir commis de nombreuses exactions contre les populations rwandaises à partir de 1990, est à l'origine de l'embrasement génocidaire en ayant tiré sur le Falcon 50 du président Habyarimana. Accessoirement, après la prise de pouvoir par le FPR, l'APR a commis des massacres contre des populations de réfugiés Hutu au Rwanda comme en RDC. Et depuis, le FPR de Paul Kagame maintient un pouvoir autoritaire voire totalitaire au Rwanda.

- La France n'a rien à se reprocher, si ce n'est quelques erreurs de jugements ou des maladresses.

- Si le génocide tutsi et la responsabilité des Hutus extrémistes ne sont pas niés, l'accent est également mis sur les Hutus tués soit par l'Armée Patriotique Rwandaise, soit par les Hutus extrémistes lors du génocide.

Selon la seconde approche ::

- Ce sont les extrémistes hutus qui ont planifié le génocide, sur fond de la haine entre Hutus et Tutsis que les colonisateurs européens ont instillée, laquelle a persisté comme une bombe à retardement après la décolonisation belge du début des années 1960.

- La France, par son soutien au régime de Juvénal Habyarimana puis au Hutu Power, et son opposition au Front Patriotique Rwandais, a préparé le génocide voire y a participé.

- Des morts du côté hutu ne sont pas niés, mais ils ne s'inscrivent pas dans une logique génocidaire telle que les Hutus l'ont mise en oeuvre.

Approches conciliables ou inconciliables ?

Bien sûr, les défenseurs de l'approche "française officielle" (la première) ne sont pas les premiers venus. Paul Quilès, qui justement ouvrait le colloque, a présidé la Mission d’information parlementaire sur le Rwanda à laquelle on doit le consistant rapport de 1998. Et le fait que cette approche ait plutôt la faveur de Rony Brauman (l'autre ayant celle de Kouchner, alors qu'on aurait pu s'attendre à l'inverse !) peut lui donner une certaine légitimité intellectuelle et éthique.

En fait, non seulement on pourrait distinguer diverses autres catégories d'approche que les deux nous venons de définir, mais en plus ces approches n'ont rien de foncièrement incompatibles. Sauf si on se focalise, comme le font beaucoup, sur l'événement déclencheur : "Qui a dézingué le Falcon d'Habyarimana ?"

Soulignons d’ailleurs que des personnes qui ont étudié le génocide, comme Jean Hatzfeld, se sont intéressées au déroulement des exactions sur le terrain, au plus près des acteurs ou des victimes, mais sans chercher à tout prix les responsabilités politiques ; ou encore, comme Claudine Vidal, se sont intéressées au contexte, mais sont difficilement classables dans un camp.

D'ailleurs j'imagine que les contributions des intervenants à ce colloque au Sénat n'étaient pas monolithiques.

Mais le caractère *binaire* et *catégoriel* de la pensée humaine a produit, comme d'habitude, deux "camps" opposés.

Et, chaque "camp" tirant à boulets rouges sur l'autre camp, les positions se sont au fil du temps radicalisées et verrouillées.

Bref, les deux camps apparaissent difficilement réconciliables :

- le premier accuse le clan Kagame d'accuser la France pour se disculper de son implication dans le génocide,

- le second accuse la France d'accuser le clan Kagame pour se disculper de son implication dans le génocide.

Et chaque camp disqualifie l'autre en l’accusant d'être manipulateur ou manipulé (par le clan Kagame ou au contraire le lobby politico-militaire françafricain), de se baser sur des témoignages douteux, trop tardifs, voire faux ou ayant fait l'objet de rétractation, ou sur des faits qu'ils interprètent à leur convenance, de ne pas vouloir regarder la réalité en face etc.

En conclusion

A titre personnel, vu que même les spécialistes des Grands Lacs, les journalistes d’investigation, les historiens ou les acteurs humanitaires de terrain ne sont pas d’accord, je n'ai évidemment pas d'opinion sur les responsabilités respectives des factions qui ont pu provoquer, entretenir et instrumentaliser cet effrayant génocide de proximité.

Mais la France, avec un colloque ainsi orienté, tenu au Palais du Luxembourg, au moment même où on commémore les 20 ans du génocide rwandais, peut donner l'impression d'appuyer toujours du même côté : tout est une machination du FPR, l'armée française est clean, et il ne faut pas oublier les nombreux Hutus victimes de cette guerre civile.

La réconciliation entre la France et le Rwanda semble plus laborieuse que la paix entre les Tutsis et les Hutus