Pour passer outre à l’interdiction, que le préfet entendait faire respecter par la présence de la gendarmerie et de la police, la corrida fut secrètement organisée à midi, tandis que déjeunaient les forces de l’ordre. Le commissaire de police s’interposa tout de même en début de représentation, dans l’arène. La tentation était trop grande pour laisser à ce moment là le taureau dans le toril : un matador français ouvrit la porte à la bête, qui s’élança sur la piste et chassa naturellement le pauvre commissaire, sous les railleries des spectateurs. L’histoire continue : l’estocade par le matador, réalisée à deux reprises, ne vint pas à bout du taureau.; l’animal meurtri sauta la barrière puis quitta les murs de l’arène par la grande porte, qui avait été laissée ouverte pour permettre le passage de la gendarmerie montée. Une folle équipée commença : "une poursuite grotesque dans les rues. Sur les pas du taureau court le matador armée d’une seconde épée ; derrière, trottine le commissaire portant sur l’épaule la pique qu’il a chipée. Viennent ensuite la police locale, une escouade de gendarmes, des badauds, des gamins qui se mêlent à la poursuite, dans les cris des femmes, les aboiements de chiens." Le taureau expira finalement par l’épée, après quelques passes effectuées dans la rue.

La scène a eu lieu à Dax. Est-ce qu’on peut en trouver la vidéo sur Internet ? Ben non, vu qu’elle s’est déroulée il y a 120 ans, le dimanche 14 octobre 1894. Le cinématographe des frères Lumière n’allait officiellement voir le jour que l’année suivante.

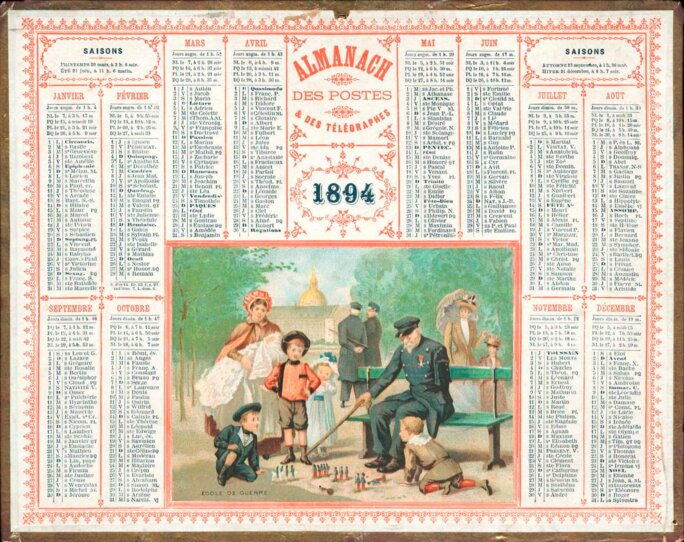

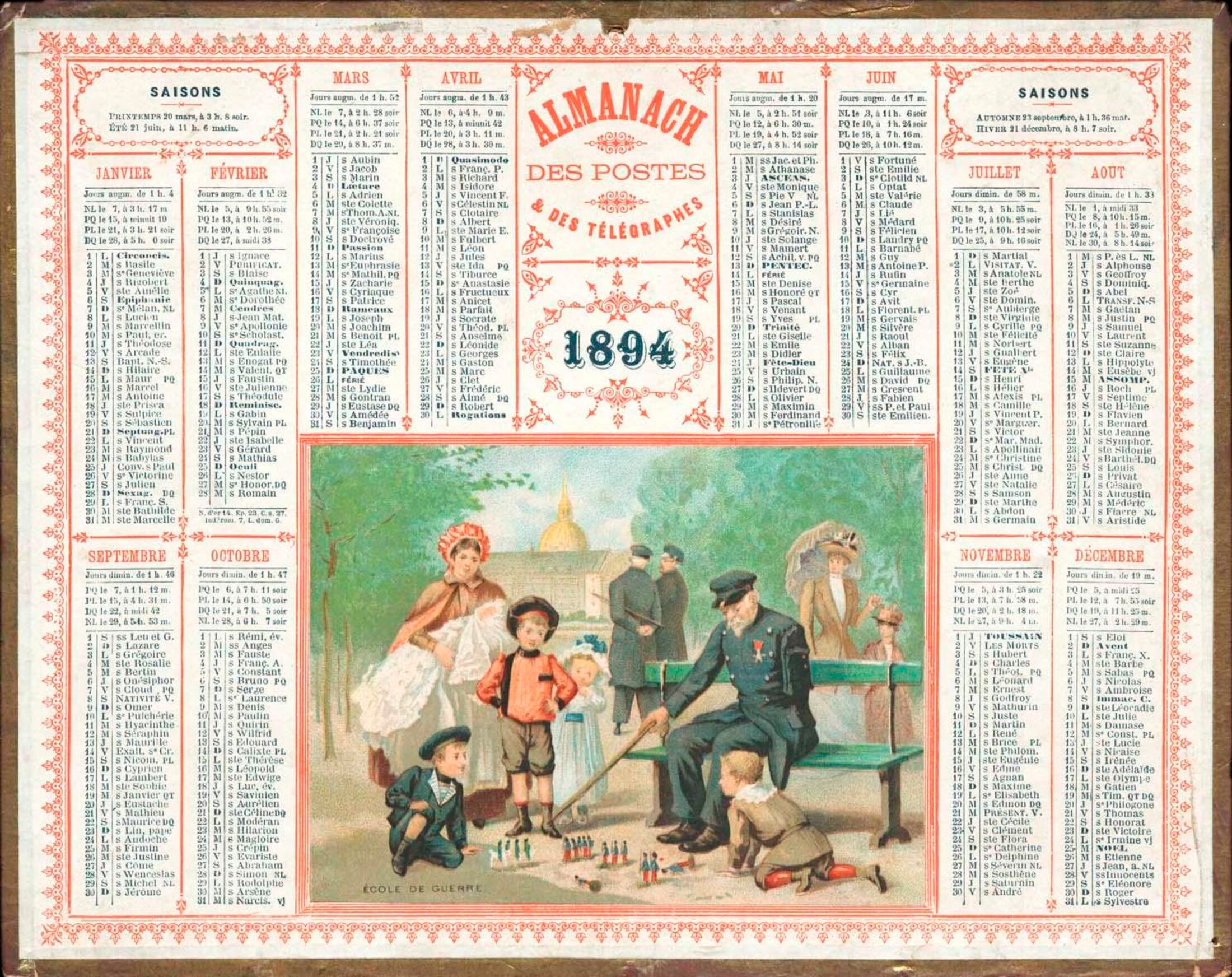

Agrandissement : Illustration 1

Machine à remonter le temps

Cette narration qui évoque « Les Charlots font l’Espagne » pourrait faire sourire, n’étaient-ce le stress et les souffrances du taureau. Elle est extraite de « L’exception corrida », paru en 2006 chez L’Harmattan sous la plume du juriste Dimitri Mieussens. Les guillemets dans les guillemets, à lire sur l’air du Yakety Sax du Benny Hill Show, sont tirés d’« Histoire de la corrida en France » d’Auguste Lafront (Julliard, 1977).

En voici une version moins légère, tirée de l’édition du lendemain de L’Express du Midi (à l’époque le grand quotidien de droite de la région Sud-Ouest) :

Tout Dax est en l'air. Toutes les brigades de gendarmerie du canton sont arrivées depuis ce matin. Un grand nombre d'aficionados se sont rendus aux arènes que le public démolit en partie. Pendant ce temps, le matador travaille le taureau, mais il en est empêché par de nombreux agents et par le commissaire de police, ceint de son écharpe. Cependant, au milieu d'une foule de gens attirés par les cris et les applaudissements de quelques-uns, l'espada parvient à porter au fauve un volapie non mortel.

La bête saute alors la talenquère et, après avoir passé au milieu des agents ahuris, se dirige dans les rues poursuivie par le torero Robert, l'épée à la main. Les gendarmes, avertis par un sergent de ville, se sont rendus aux arènes sous la conduite de leur capitaine. Ils ont employés tous les moyens possibles pour faire évacuer la foule qui crie à pleins poumons : « Vivent les courses ! Vive la République ! » On parle déjà de deux arrestations.

Je vous ai déjà dit que le taureau, ayant sauté la talenquère, a gagné les rues, poursuivi par le commissaire de police, ayant une pique en main. Devant le danger qui aurait pu surgir, tous les toreros de la quadrilla ont suivi son exemple. Par eux tous, le taureau a été maintenu en arrêt et couché à terre, selon la mode portugaise ; on lui a alors porté un coup de descabello qui l'a envoyé ad patres.

Cette scène s'est passée devant le cercle Taurino en présence d'une foule incroyable. Robert et Nassiet, les deux toreros, ont été arrêtés.

Le compte-rendu du Figaro, titre majeur de l’époque, en date du 16 octobre 1894, reflète la position de la presse nationale :

M. Ch. Dupuy, à la suite de la course de taureaux qui a eu lieu à Nîmes, a décidé l'expulsion des toréadors étrangers qui y ont pris part. La loi a été violée et justice sera également rendue contre les citoyens français qui se sont prêtés à cette violation ; des procès-verbaux ont été dressés.

On ne peut qu'approuver le président du Conseil de l'énergique décision prise.

En ce qui concerne les courses de Dax, les entrepreneurs du spectacle n'ont rien trouvé de mieux que de faire commencer la représentation dans la matinée à onze heures au lieu de deux heures, de telle sorte que les mesures de police n'avaient pas encore été prises.

Mais, là-aussi, la justice sera saisie de l'affaire et suivra son cours.

Agrandissement : Illustration 2

Voici quelle fut la chronologie de l’histoire :

Le 26 septembre 1894, le ministre de l’Intérieur et président du Conseil, Charles Dupuy émet une circulaire enjoignant aux préfets d’interdire les courses de taureaux avec mise à mort (la première circulaire de cet ordre avait été émise par son homologue Waldeck-Rousseau en 1884). En juin, la SPA avait une nouvelle fois demandé au gouvernement et à la Chambre que la loi Grammont (de protection des animaux domestiques) soit enfin respectée. Et des personnalités de la presse, de la littérature, des arts et des sciences avaient également émis une pétition en ce sens.

Le 6 octobre 1894, le maire de Dax, Raphaël Milliès-Lacroix prend un arrêté autorisant ce type de courses.

Le 9 octobre, le préfet des Landes prend un arrêté interdisant donc les courses de taureaux avec mise à mort dans le département. Le Conseil d’Etat allait en décembre 1897 rejeter le pourvoi de la ville de Dax et confirmer que le préfet des Landes, en annulant l’arrêté du maire de Dax, avait agi dans l'exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés.

Ce même 9 octobre, lors du Conseil des Ministres réuni sous la présidence de Charles Dupuy, celui-ci, en tant que Ministre de l'Intérieur, fait signer par le président de la République Casimir-Perier un décret révoquant le maire de Dax pour son arrêté illégal.

Mais le 14 octobre, la corrida illégale a quand même lieu. Elle est organisée plus tôt que prévu dans la journée, afin de prendre de court le commissaire et les gendarmes. D’où le désordre qui s’ensuit, où par chance personne n’est blessé, avec l’estocade ratée, le taureau qui prend la fuite, la course poursuite, et l’animal qui est immobilisé et tué à coups de poignard dans la nuque par le toréador Florent Robert, et son suppléant Paul Nassiet, dans les rues de la ville. Les gendarmes restèrent plusieurs jours dans la ville, pour disperser jour et nuit les attroupements.

La rue où le taureau fut achevé, non loin de la Place de la course, où étaient montées des arènes en bois jusqu’en 1911, sera rebaptisée rue du Toro pour commémorer l’événement.

Cet épisode eut lieu dans une époque de vive tension entre le pouvoir central (les ministères et les préfectures) et les pouvoirs locaux (maires). Les identités régionales s'opposaient au pouvoir jacobin, et la loi du 5 avril 1884 sur l’autonomie communale avait renforcé cette rivalité entre maires et préfets, cependant que les juridictions locales allaient rester réfractaires aux arrêts de la Cour de Cassation.

Les parlementaires étaient aussi de la partie. Ici le député landais Théodore Denis soutint le maire de Dax, de même que le sénateur Jean Demoulin de Riols.

Lors de l’ouverture parlementaire au Palais Bourbon, qui tombait une dizaine de jours plus tard, Théodore Denis interpella le ministre de l‘Intérieur (l’équivalent de nos actuelles « questions orales ») sur la révocation du maire de Dax . On s’accorde à dire qu’il parvint à dérider l’Assemblée par sa façon de rapporter les incidents.

Cependant, le ministre Dupuy maintint sa position. Il répondit qu'il était « inhumain et antidémocratique » de tuer un taureau en public, en manière de réjouissance. Il insista « Une distinction a toujours été faite entre les courses de taureaux espagnoles avec mise à mort et les courses landaises. Les premières ont été interdites de tout temps » et « La mise à mort n’a jamais été que tolérée ; il faut l’interdire au nom de la raison et de l’humanité. » Il rappela aussi : « Il y avait [de la part du maire] contradiction et méconnaissance volontaire des lois et des instructions ministérielles ; c’est pourquoi il a été révoqué. »

Cela n’allait pas empêcher - bien au contraire naturellement- M Milliès-Lacroix d’être réélu maire de Dax en 1895.

Pourquoi cette obstination de la ville de Dax à organiser des courses à l’espagnole ? Etait-ce la culture de la région, était-ce l’ancienneté de la tradition ? Non, il s’agissait d’une pratique importée d’Espagne, et qui n’existait à Dax que depuis 1878, c’est-à-dire depuis une quinzaine d’années ! (et s’était en fait développée surtout depuis 1891). L’enjeu était simplement de résister aux ordres de Paris. L’heure était aux affirmations des identités locales. Et il n’est pas absurde de faire l’hypothèse que, paradoxalement, ce qui a catalysé l’implantation des corridas espagnoles dans le Sud durant les années 1880 et 1890, c’est le rejet dont elles faisaient l’objet de la part de Paris !

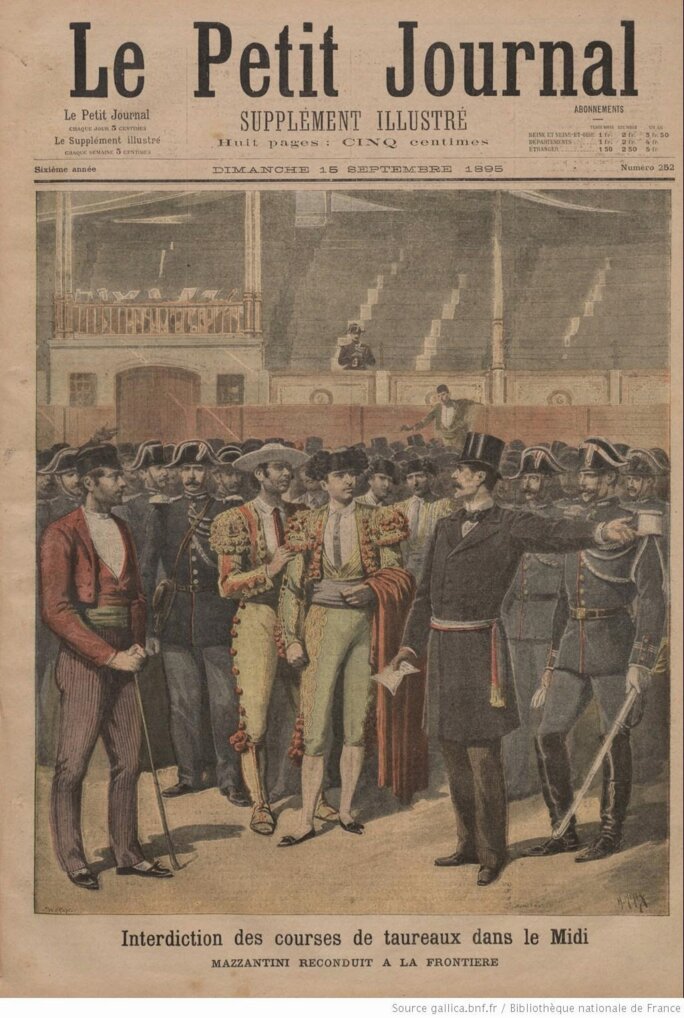

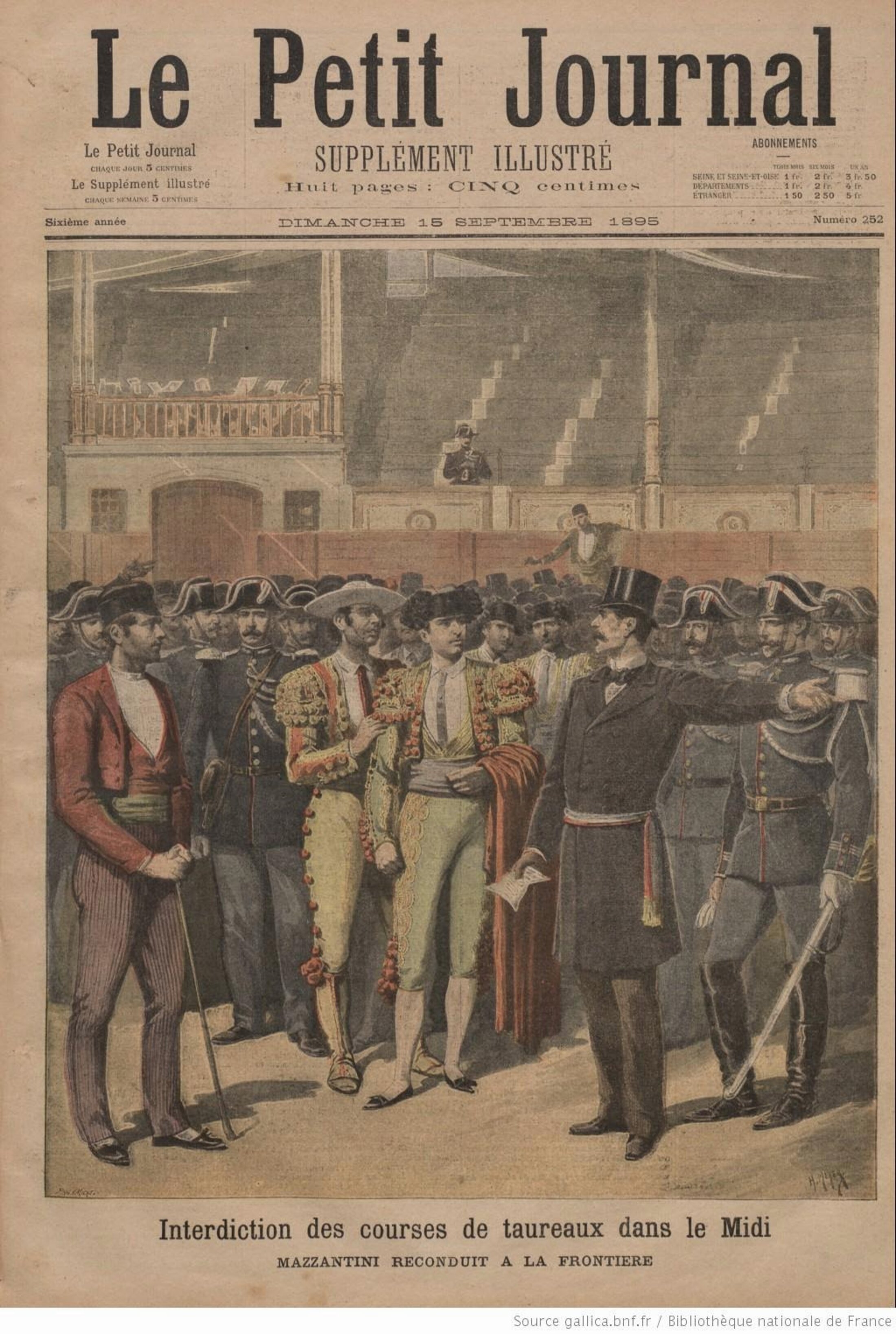

Agrandissement : Illustration 3

Bayonne, 1er septembre 1895 : le matador Mazzantini reconduit à la frontière espagnole

Réémbarquons maintenant dans notre machine à remonter le temps, et revenons à aujourd’hui, en septembre 2013.

A Dax comme dans les autres arènes de première catégorie françaises, depuis maintenant des années, chaque festival taurin fait l’objet de protestations. Celles-ci peuvent prendre la forme d’un rassemblement sur place d’opposants à la corrida. C’était le cas cette année, le 8 septembre dernier. La manifestation comprenait beaucoup de Dacquois, dont trois élus municipaux : Isabelle Nail, Sylvie Laulom, et Jean-Marie Vignes, tous trois d’appartenance ou de sensibilité EELV. Les deux premières avaient déjà auparavant affiché leur opposition à la corrida.

Le 13 septembre, le maire PS de Dax, Gabriel Bellocq, annonçait dans un communiqué que ces élu(e)s étaient exclu(e)s de la majorité municipale. Ceci au prétexte alambiqué de quelques heurts en marge de la manifestation, laquelle ne devait pas approcher les arènes à moins de 500 m au terme d’un arrêté municipal.

Non seulement le prétexte fait sourire (quiconque assiste à des rassemblements anti-corrida peut constater que la « violence » des opposants à la corrida se limite -dans le pire des cas- à une possible virulence verbale).

Mais M Bellocq est-il oublieux à ce point de l’histoire pour ne pas savoir que la corrida s’est imposée à Dax, comme dans le reste du Midi, contre la loi ? Et pas simplement en franchissant plus ou moins le périmètre imposé par un arrêté municipal, mais en s’opposant ouvertement au commissaire de police, aux gendarmes, au préfet, au ministre de l’Intérieur, et au président du Conseil ?

Pourtant, l’événement que nous rapportons plus haut fait partie des événements dont se vante la municipalité, que ce soit dans des documents de l’office du tourisme ou même dans des documents d’urbanisation.

Bien plus : cette année les arènes de Dax célèbrent en grande pompe leur centenaire (il s’agit des arènes en béton, qui firent suite aux arènes en bois).

A cette occasion une série de conférences a été donnée en mai 2013 à la mairie, où il était rappelé par un des intervenants que « Cette histoire continue cependant à alterner périodes de calme et temps de lutte contre les autorités, en particulier dans la dernière décennie du siècle. Dax devient même le centre de la fronde anti-prohibition qui touche toutes les villes taurines du pays. »

Et la mairie fait de la retape pour une exposition, organisée au musée municipal Borda depuis juillet 2013 et jusqu’en janvier 2014, sur le thème « Cultures taurines du Sud Ouest ». On y trouve, page 3 du livret de présentation, un chapitre à la gloire du maire qui s’opposa à la loi, intitulé « Le grand combat de Raphaël Milliès-Lacroix ».

En voici un extrait :

Ainsi, en 1891, Dax, avec sept spectacles taurins, se place en tête des villes taurines françaises.

Mais, l’agitation atteint son comble lorsque le taureau de combat est assimilé à un animal domestique par la Cour de Cassation, le 16 février 1895. Cette extension abusive met le feu aux poudres ; les manifestations des défenseurs de la tauromachie se multiplient.

Si bien, qu’ensuite, les corridas resteront souvent tolérées par le pouvoir.

En fait, le combat le plus dur s’est engagé dès 1894. Il est porté par Raphaël Milliès-Lacroix, maire de Dax. L’exposition illustre l’émeute qui se déclenche dans la cité thermale le 14 octobre : la foule s’oppose aux forces de l’ordre et parvient à faire combattre un taureau malgré l’interdiction. Les gendarmes interviennent dans l’arène. Le taureau s’échappe en ville. Les matadors Félix Robert et Paul Nassiet le poursuivent et parviennent à l’estoquer dans ce qui deviendra la rue du Toro. Le maire de Dax est révoqué, puis réélu triomphalement.

Et Gabriel Bellocq, maire de Dax, vient nous faire un caca nerveux au motif que des opposants à la corrida ont mis un pied dans le périmètre tabou des 500 m autour des arènes, ou ont été malpolis avec les aficionados ?

En conclusion

Faut-il nier les identités locales ? Evidemment non. Chacun est attaché à l’endroit où il est né, ou à l’endroit où il s’est installé. L’identité territoriale est une des dimensions de l’identité tout court, même (peut-être « surtout ») à notre époque d’uniformisation et de mondialisation. Mais il ne faut pas se tromper de combat. L’identité territoriale ne doit pas se substituer à toute forme de réflexion. Je peux être attaché à la Bretagne sans pour autant être attaché à l’élevage intensif de porcs tel qu’il y est traditionnellement pratiqué depuis des décennies (bien plus longtemps que la corrida à Dax lors des événements de 1894).

Bref, on peut être attaché à sa terre d’origine ou d’accueil, sans pour autant être obligé de donner raison à Brassens.