Agrandissement : Illustration 1

Cette peinture était une commande du gouvernement républicain espagnol pour l'Exposition universelle de 1937 à Paris. Le bombardement de la ville de Guernica par l'aviation allemande et italienne, le 27 avril 1937, en soutien du coup d'État nationaliste contre le gouvernement républicain, fournit un thème au peintre. Picasso se mit à l'œuvre le 1er mai et acheva le 4 juin une toile aux dimensions impressionnantes (7,8 m sur 3,5 m).

A l'époque, Pablo Picasso vivait en France depuis 1904, et était déjà bien installé dans sa confortable notoriété d'icône de l'art moderne.

Il n'avait jusqu'alors manifesté aucun intérêt particulier pour les événements politico-militaires espagnols, et, comme le dit Germain Latour dans Guernica : Histoire secrète d'un tableau (2013), « ce sera une Espagne implorante qui viendra le tirer par la manche. »

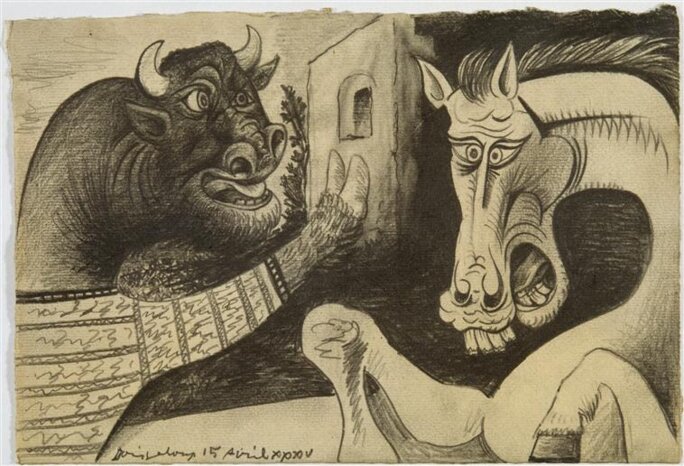

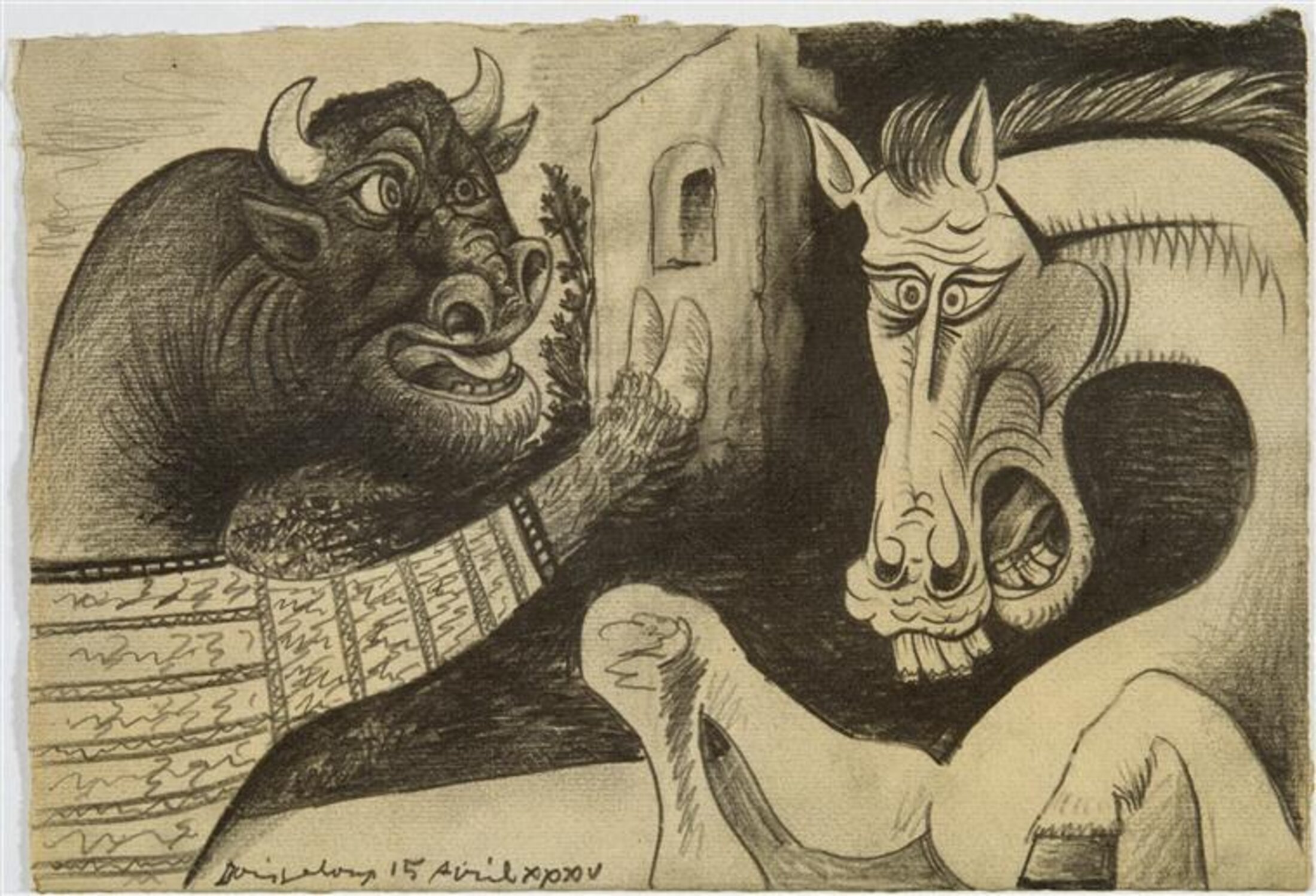

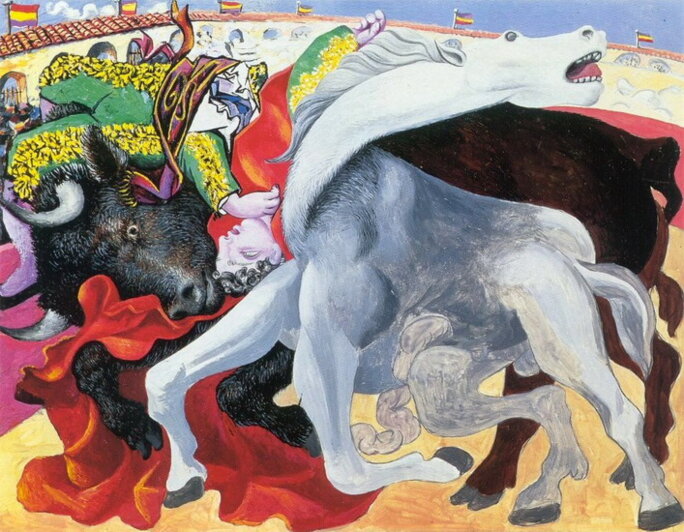

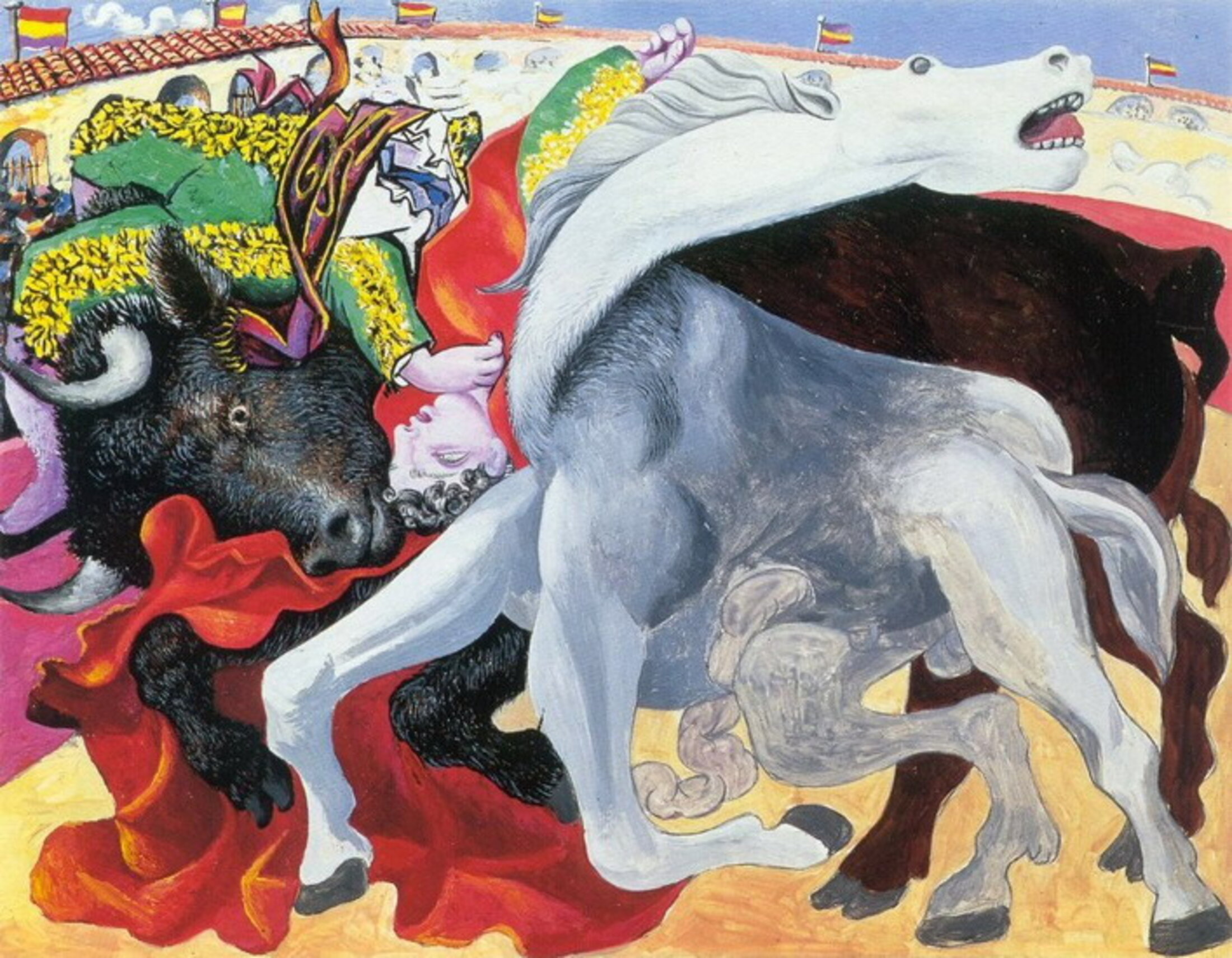

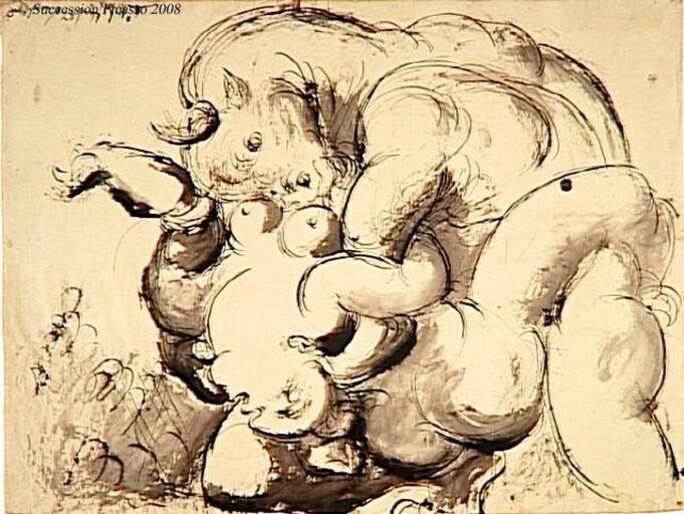

En matière de violence, il n'avait jusqu'alors réalisé que des toiles inspirées de scènes de corrida. Par exemple, durant les années ayant précédé Guernica :

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

La chronologie de la composition de Guernica telle qu'exposée au musée « Reina Sofía » montre que les deux « personnages principaux » des esquisses initiales début mai 1937 ont été… un cheval et un taureau, Picasso ignorant alors la réalité concrète du bombardement de Guernica.

Et dans l'œuvre finale, le cheval et le taureau occupent curieusement des places majeures.

C'est ainsi avec raison que cette séquence diffusée en 1993 sur France 2 consacrée à la Tauromachie dans la peinture de Picasso conclut « Guernica, puzzle de tous ces éléments engrangés pour un montage insoutenable de cruauté et de barbarie. » :

Agrandissement : Illustration 8

La passion de Pablo Picasso pour la corrida est bien connue de tous.

Il n'était pas seulement fasciné par la mort spectaculaire des taureaux ou des chevaux, mais aussi par celle des hommes :

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

Dans cette dernière image, la femme est dénudée. Il faut dire que chez Picasso, le taureau évoque via le Minotaure la sexualité, volontiers violente.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Et on sait que Picasso « aimait » les femmes. DSK est à côté de lui un écolier, et Baupin un poupon.

Picasso se voulait Minotaure, même s'il n'a officialisé que sept de ses relations, ce qui lui vaut la comparaison avec Barbe Bleue dans maints articles comme ceux-ci de L'Express, de La Croix, ou d'Historia.

Mais cet intérêt pour les femmes ne s'est en revanche pas accompagné d'un intérêt pour la famille.

Sa petite-fille Marina s'en est ouverte dans son livre Grand-père (2001), dont rend bien compte cet article de La Dépêche ou celui-ci de L'Express. Les médias ont à nouveau fait référence à cet ouvrage ces trois dernières années, chaque fois que Marina Picasso a mis en vente des œuvres de son grand-père.

Il lui a fallu un long travail psychologique pour vivre avec la mémoire de ce monstre sacré qui, pour être sacré, n'en était pas moins un monstre.

C'est le contre-exemple douloureux de cet ascendant tout-puissant qui l'a conduite à un souci particulier envers les jeunes en difficulté et envers... les taureaux.

Conclusion :

De par la notoriété de son auteur, et de par l'issue de la Seconde Guerre mondiale qui amplifiera cette notoriété, Guernica est devenu un des tableaux les plus connus au monde, symbole pour beaucoup de la violence franquisto-fascisto-nazie, et au-delà, symbole de la violence de la guerre.

Cependant, l'implication de Pablo Picasso, dont toutes les biographies et les témoignages s'accordent à décrire la personnalité narcissique et intéressée, n'a pas été spontanée. On peut répondre que c'est le talent d'un artiste qui compte, pas la sincérité de son engagement ni sa personnalité.

Mais surtout, la composition de sa toile s'est basée sur des éléments picturaux empruntés aux scènes de violence tauromachique, scènes dont il était un passionné de longue date. Or, autant un artiste est par définition libre d'exprimer toutes les contradictions de l'esprit humain, autant il est paradoxal de prêter à une œuvre une valeur de dénonciation de la violence, dès lors que l'auteur jouit explicitement de celle-ci.

Ainsi, ceux qui souhaitent utiliser cette oeuvre pour illustrer la violence de la guerre doivent garder cela à l'esprit.