L’urbaniste Jean-Pierre Charbonneau a travaillé dans une cinquantaine de villes.

Il analyse l’évolution des stratégies urbaines. Bilan et perspectives.

(Résumé de l'intervention le 13 mars 2014 à Bruxelles).

Faire le bilan

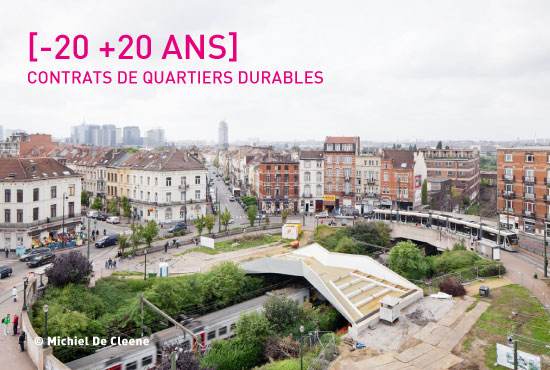

Il est important qu’une collectivité prenne un temps de réflexion pour analyser ses pratiques et les résultats qu’a produit la politique qu’elle a menée pendant 20 ans. De nouvelles orientations pourront en être tirées donnant de nouvelles perspectives. En revanche, cela ne signifie aucunement qu’il faut balayer ce qui a été fait avant ! A Bruxelles, les Contrats de Quartier ont permis d’agir mais aussi de construire au fil des années des pratiques, un professionnalisme de la gestion urbaine. Se poser la question « quelles seront nos politiques et stratégies pour les 20 prochaines années ? » est pertinent mais le Plan Guide ne doit pas marquer un point final : plutôt un nouveau départ.

L’échelle des projets et leur accompagnement

On ne doit pas opposer la grande et la petite échelle des projets urbains. Les deux approches sont complémentaires et il faut aborder autant les grands territoires que l’échelle de la proximité.

A ce titre, on ne peut se contenter de finir une action forte dans un quartier puis de n’y revenir que trente ans plus tard. L’on doit continuer à le gérer, à l’entretenir : la propreté, la vie sociale… On doit continuer à être présent, à résoudre les problèmes, les conflits, à veiller à ce que la vie publique soit plutôt agréable et harmonieuse. Seulement l’action peut être plus légère, ne pas toujours mobiliser des coûts importants mais aller de la gestion quotidienne ou renforcée à la transformation complète.

On doit également, sur un territoire, être capable d’apporter des réponses à des échelles de temps différentes : par exemple des actions temporaires ou légères, en attente d’interventions ultérieures plus conséquentes. Tout cela forme les modes d’action à disposition de l’initiative urbaine.

Depuis plus de 30 ans, les politiques urbaines tentent de réparer les erreurs du passé ou d’affronter les difficultés du présent. Agir sur les grands ensembles, sur les coupures des territoires, sur les friches a permis de développer des savoirs, des expertises, intégrant aussi de mieux en mieux des préoccupations comme le développement durable. Les contrats de Quartier y ont participé. Il est essentiel de ne pas être amnésique et de construire la suite de l’évolution du travail urbain sur ces bases, sur cette connaissance à partager et non de repartir à zéro.

La concertation

Un professionnalisme de la concertation s’est développé. Il permet déjà de mieux organiser les partenariats entre les acteurs, de coordonner les diverses politiques sur un territoire (l’habitat avec l’espace public, le commerce…). Bruxelles est une ville dans la métropole. Une approche globale négociée est donc nécessaire qui renvoie à une gouvernance qui peu à peu s’affine de projet en projet. La concertation avec les publics se développe. Elle ne peut fonctionner à vide mais doit être mise à l’épreuve de réalisations. Car les paroles de tous ne font pas projet. Des concepteurs doivent intervenir, les décideurs doivent arbitrer. En découle la nécessité qu’un véritable projet de concertation accompagne le processus de projet lui-même et se mette à son service.

L’habitat

Les villes qui ont une politique foncière se donnent ainsi la capacité de négocier avec leurs partenaires privés. Elles peuvent alors décider de leurs orientations en termes de logement, de développement économique, d’équilibre entre les quartiers…essentielles pour toute politique urbaine.

Un processus de laboratoire

Maintenir une approche de laboratoire est important. Même si l’on doit se donner les moyens d’agir à l’échelle de tous les territoires, trop de règles, des méthodes trop compliquées font perdre le capacité à enrichir les actions et surtout la lucidité quant au fait que l’objectif n’est pas la méthode mais bien le résultat, c'est-à-dire la qualité de la vie des citoyens dans la ville et son propre dynamisme.