« Si yo tuviera tiempo iría a enamorar a las compañeras yuracarés y convencerlas de que no se opongan a la ruta sobre el Tipnis, así que, jóvenes, tienen instrucciones del Presidente de conquistar a las compañeras yuracarés trinitarias para que no se opongan a la construcción del camino » (Discours d’Evo Morales, 31 juillet 2011)[1].

Les groupes indiens selvatiques sont non seulement décimés par un front commun d’entrepreneurs forestiers qui détruisent leur habitat, par les éleveurs de bétail qui leur succèdent, par les firmes d’exploitants des hydrocarbures, par les explorateurs et les concessionnaires de mines, par les trafiquants et contrebandiers de la faune sylvestre…mais aussi par l’avancée des cultivateurs de coca (cocaleros) et les mafias de trafiquants de cocaïne qui accompagnent leur expansion.

Une colonie militaire s’installe dans le Chaparé (département de Cochabamba) dans les années 1920, puis les premiers pionniers arrivent dans les années 1940. La réforme agraire de 1953 en amène de nouveaux dans le cadre d’un programme de colonisation ayant pour but d’approvisionner le pays en produits tropicaux. Mais l’exploitation forestière des bois précieux et la colonisation de cette région par les cultivateurs de coca commence véritablement à partir des années 1960, et surtout 1970 : en 1967, il y a déjà 27 000 habitants dans le Chaparé, en 1983 ils sont 142 000 ; entre 1963 et 1987, le nombre d’hectares plantés en coca y est multiplié par 20[2]. Vers la fin des années 1980 le montant des exportations de cocaïne équivaut à celui des exportations légales. Les premiers colons viennent des vallées environnantes puis, progressivement, les migrants arrivent d’autres départements d’altitude. Postérieurement à 1985, une vague importante de mineurs vient s’y fixer après la fermeture des mines nationalisées, entraînée par l’effondrement des cours des métaux et le crack de la bourse de l’étain de Londres. Enfin, en 2001 on calcule que 10 000 à 15 000 hectares de bois y sont abattus chaque année, la plus grande partie pour dégager des terres destinées à la production de la coca.[3]

Lesnouveaux arrivants s’installent sur le territoire des Indiens Yuracaré qu’ils considèrent comme des sauvages dont on peut indûment occuper les terres, et qu’il convient de déplacer ou d’écarter dans les zones éloignées de la région, à moins qu’ils ne puissent être employés à des tâches subalternes (péons pour l’ouverture de chemins, chasseurs et pêcheurs, coursiers, fouleurs de feuilles de coca mélangées au kérosène pour fabriquer le sulfate de cocaïne…).Leur vision de la propriété de la terre calquée sur celle des vallées hautes et de l’altiplano est celle d’une exploitation individuelle ou familiale de parcelles ou chacos ; des parcelles nettoyées de toute végétation arbustive et cultivées de manière intensive. Tandis que les autochtones entretiennent leurs jardins en pratiquant la rotation des cultures et en mêlant les plants et semences sur un même espace.

On peut dire que jusqu’aux années 1980, pour la majorité des Boliviens, les populations indigènes selvatiques étaient considérées comme faisant partie du paysage naturel des tropiques du pays, sans véritable identité propre. C’est seulement à partir de ces années- là qu’elles s’en détachent, car elles commencent à s’organiser pour résister à l’invasion de leurs territoires ancestraux. Cependant, quinze ans plus tard, les participants à un débat consacré aux ressources de la forêt constataient qu’on n’avait pas encore pris conscience de « l’importance des forêts pour les peuples qui les habitent et pour la société toute entière ». « Il reste à découvrir que derrière la feuille sacrée (la coca) il y a des forêts et des sujets qui interagissent avec elles », ajoutaient-ils[4].

Deux évènements eurent une répercussion considérable sur la visibilité et l’image de l’indigène selvatique bolivien. D’abord la marche de représentants des groupes indigènes de l’Amazonie, depuis le Beni jusqu’à La Paz (Marcha por el territorio y la Dignidad (15 août 1990-17 septembre1990) qui eut pour but, comme son intitulé l’indique, d’obtenir du gouvernement la propriété de territoires propres. Plus de 700 marcheurs, hommes, femmes, enfants, arrivèrent à La Paz, à 3800 m d’altitude, épuisés, dans le froid, après un périple de 640 km. Les habitants de la capitale découvrirent l’abnégation et la souffrance mais aussi la dignité de ces populations habituellement invisibles, voire occultées. Les marcheurs reçurent un accueil triomphal de citadins émus qui multiplièrent les manifestations de solidarité à leur égard.

Le second, c’est la célébration en 1992 du cinquième centenaire de la conquête de l’Amérique qui fut une occasion de condamner la colonisation et de figurer un ennemi néocolonialiste commun à tous les habitants « originaires » du continent.

Si la marche mit en lumière les Indiens des Basses Terres, la célébration les cacha à nouveau en les noyant dans un grand tout indien.

Les Yuracaré[5]

Les Yuracaré qui s’auto-désignaient aussi yurújareo ou yújarey vivaient en bordure de la cordillère orientale des Andes de Cochabamba, dans le bassin du rio Mamoré, entre les rios Ichilo et Securé, notamment aux alentours de Villa Tunari devenue la capitale du Chaparé.Ils étaient organisés en clans familiaux nomades et parlaient – et parlent toujours – une langue propre le tabuybu, non rattachable aux grandes familles linguistiques locales.

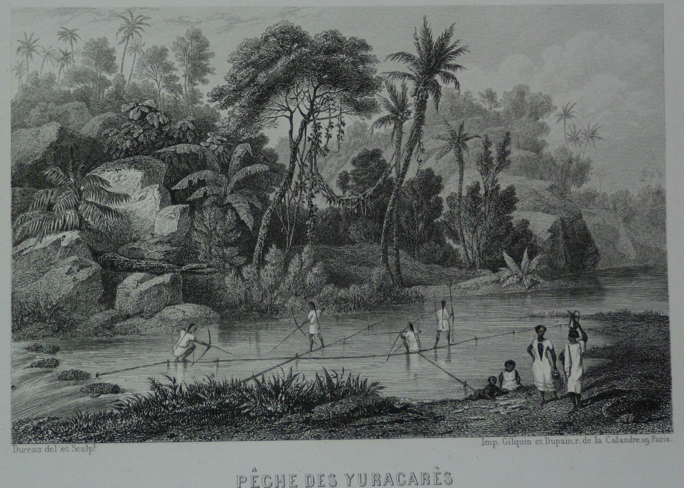

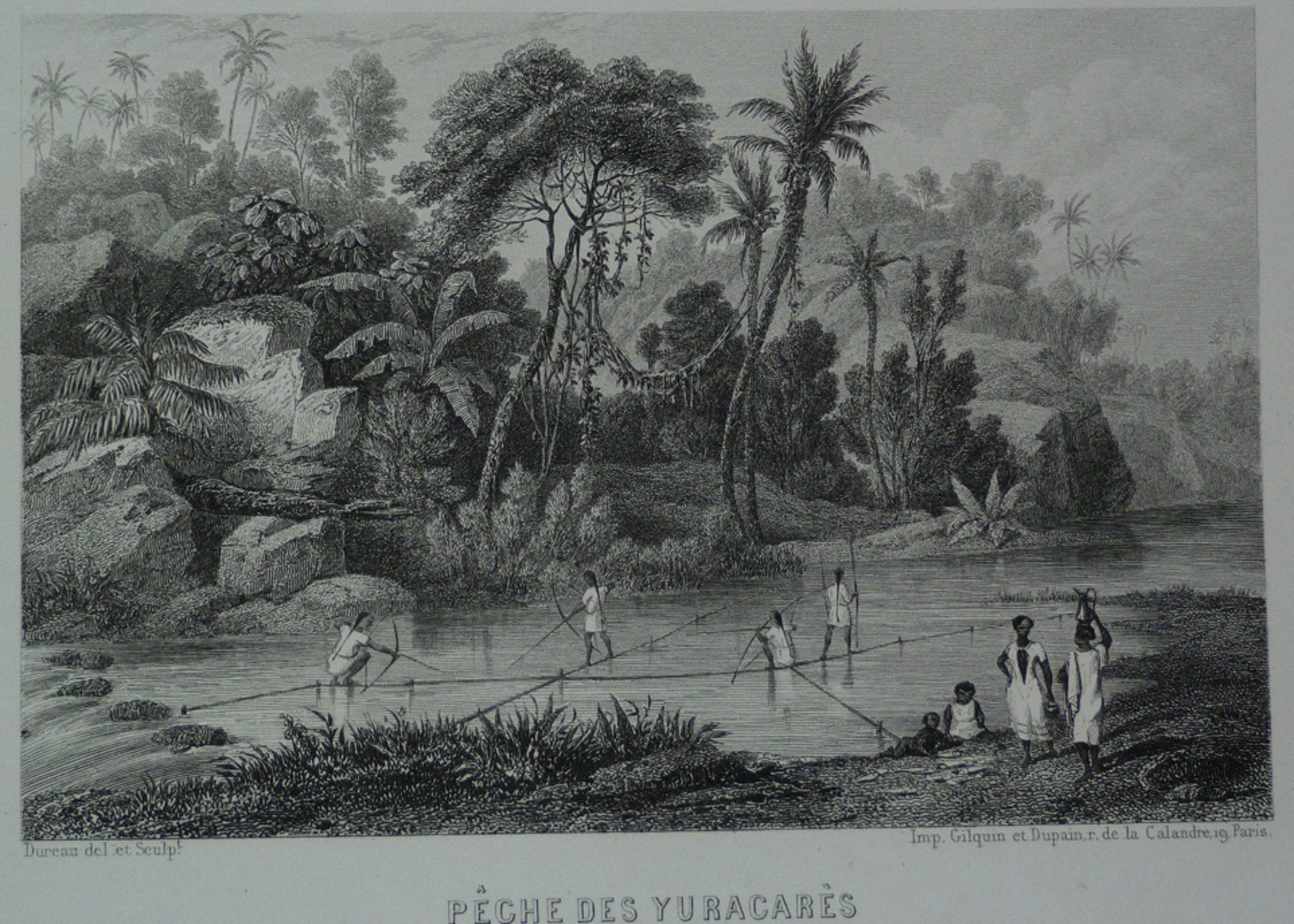

Principalement chasseurs et collecteurs, l’essentiel de leur alimentation provenait de la chasse et de la pêche, mais ils exploitaient aussi des jardins défrichés dans lesquels ils cultivaient la papaye, le manioc (yuca), les bananes, les citriques, auxquels ils ajoutèrent au fil du temps le maïs, le riz et quelques légumes. Ils étaient réputés pour leur habileté à fabriquer des canoés et leur art de la navigation.

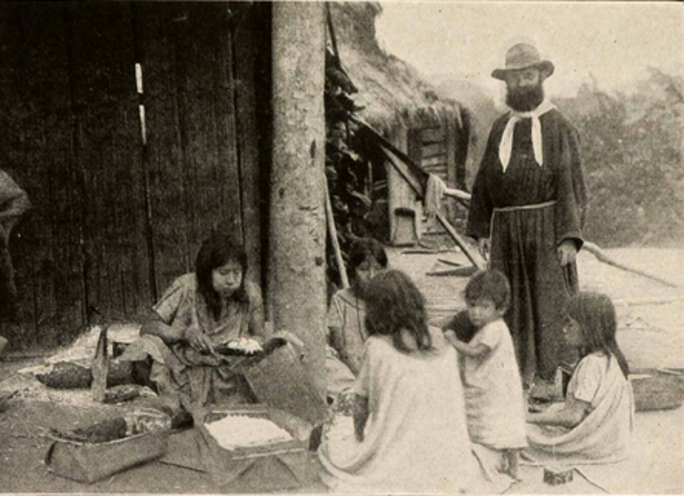

Les Franciscains tentèrent de les rassembler dans des missions à partir de la fin du 18ème siècle, mais toutes leurs tentatives se soldèrent par des échecs[6]. Après la révolution de 1952, le Mouvement Nationaliste révolutionnaire (MNR) délégua l’administration de ces populations à l’Instituto Lingüístico de Verano (ILV) qui réalisa diverses recherches ethnographiques et linguistiques pour élaborer un dictionnaire Yuracaré, une grammaire, et traduire la bible. En 1957, l’ILV fonda l’école Nueva Vida qui accueillait dans un internat les enfants de groupes dispersés le long du rio Chaparé. La mission New tribes lui succéda après que le gouvernement eut rompu son contrat avec l’ILV, de 1985 jusqu’au début du gouvernement d’Evo Morales, quand elle prit le parti d’abandonner le terrain. L’enseignement était bilingue, tabuybu et castillan. Outre l’espagnol et les textes bibliques on inculquait aussi aux enfants quelques notions de médecine et d’agriculture, et on leur distribuait des semences.

Il est évident qu’en les évangélisant, en les habillant, en leur donnant un nom, en les poussant, voire en les obligeant, à migrer, en les insérant dans le monde du travail en tant que main d’œuvre corvéable, en les amenant à entrer dans les circuits commerciaux, on a contribué depuis longtemps au changement de leur univers social et culturel[7]. Ce qui fait qu’en 2001, selon les résultats du recensement, la langue des Yuracaré, le tabuybu n’était plus parlée que par 1.809 personnes, y compris les bilingues.

À partir des années 1970, tout en continuant à chasser pêcher collecter et à cultiver leurs jardins, les Yuracaré se font aussi pourvoyeurs de peaux et cuirs d’animaux de la forêt, et ils participent à la commercialisation des bois. Certains deviennent agriculteurs ou éleveurs sédentaires. Tandis que les plus proches de la région cocalera sont pour partie incorporés dans le processus de sa production ; le plus souvent à un niveau subalterne. Attirés par les lumières de la consommation, certains jeunes s’intègrent dans le circuit du trafic de la drogue. Dans le même temps les commerçants naviguent sur les rios et pénètrent de plus en plus profondément dans la zone pour y écouler leurs marchandises[8]. Les groupes reliés avec la société et l’économie nationale sont de plus en plus nombreux. L’éducation primaire tend à se généraliser. Les intermariages deviennent plus courants. Leur style de vie suit la dynamique de la nouvelle économie tropicale. On assiste donc à une accélération de leur incorporation à l’économie nationale et à un mouvement de métissage tant biologique que culturel. Et seules quelques familles demeurent isolées dans des zones reculées du TIPNIS. Du fait du rétrécissement constant de leur territoire elles se rapprochent au Nord, des groupes de Mojeño et Trinitario qui les admirent pour leur connaissance de la forêt.

Les Yuracaré sont principalement installés dans deux territoires protégés : le TIPNIS et le TCO Yuracaré. Le Territorio Comunitario de Origen TCO Yuracaré est officiellement créé en 1997 : 244.336 ha, à cheval sur les départements du Beni et de Cochabamba, pour 14 communautés comptant en moyenne de 50 familles, soit environ 4500 habitants.

Le parc national Isiboro Sécure, plus ancien, voit le jour en 1965 sous l’impulsion du président René Barrientos Ortuño[9].Son existence est ratifiée en mai 1990, par le président Jaime Paz Zamora, et c’est le président Gonzalo Sánchez de Lozada qui le convertit en Territorio Comunitario de Origen (TCO), le 25 avril 1997. Il confie l’administration des 1.236.296 hectares à la Subcentral TIPNIS qui représente les autochtones habitant ce territoire : plus de 50 communautés indigènes et des petits groupes familiaux dispersés, soit environ 4.563 habitants, selon le recensement indigène du TIPNIS de 1994. Depuis lors, les indigènes du TIPNIS sont regroupés dans la Coordinadora de los Pueblos Indígenas del Trópico de Cochabamba (CPITCO) avec les Yuqui et les Moxeño-trinitario.

Au sud du TCO, une ligne rouge sépare 92.000 hectares qui vont aux colonisateurs qui s’y sont établis antérieurement (47 syndicats regroupés dans la Fédération du tropique de Cochabamba, soit environ 4000 familles)[10].

Le gouvernement d’Evo Morales confirme à nouveau ce titre le 13 de juin 2009, mais il rogne un peu plus son territoire qui ne fait plus que 1.091.656 hectares. En est exclue une zone appelée polygone 7 proche de la ligne rouge. Dans cette zone la délimitation des terres entre colons et communautés indigènes s’estompe peu à peu tandis que les communautés Yuracaré restantes y disparaissent les unes après les autres.

La feuille de coca

Une des grandes habiletés des cultivateurs de coca a été de faire de la feuille de coca le symbole de l’indianité. Dans un premier temps, dans les années 1980, les cocaleros présentaient la culture de la coca comme une ressource économique indispensable pour des paysans pauvres, dans un contexte d’inflation et de crise économique. Mais à partir des années 1990, ils valorisent son caractère rituel et culturel. Et sa feuille devient l’emblème d’une culture millénaire persistante et résistante ; elle est sacralisée. Si bien que les cocaleros et leurs alliés multiplient les cérémonies andines auxquelles la coca est associée : ch’alla ou qoa à la Terre Mère, par exemple. Ils réussissent même à faire en sorte que des prêtres bénissent des feuilles de coca déposées sur l’autel lors de messes célébrées au cours des mobilisations ou marches protestataires. Si bien que la coca devient un marqueur ou démarqueur symbolique central : d’un côté les défenseurs de la coca, de l’autre les gringos qui veulent la faire disparaitre. Elle finit par faire partie du patrimoine national ; la cultiver et la célébrer est un droit historique. C’est ainsi que les Indiens des Basses Terres se trouvent inclus dans le camp cocalero paysan qui regroupe aussi une grande partie de la gauche bolivienne, les universitaires, des chapelets d’ONG et même une fraction de l’église, tandis que l’autre bord, l’anti-Patrie, comprend toutes les agences nord-américaines impliquées dans les financements et les tâches de l’arrachage et de la répression, et par extension tout le camp occidental qui soutient de près ou de loin cette entreprise.

Cette association symbolique est un véritable tour de force puisque les cocaleros du Chaparé réussissent ainsi à se délivrer d’un ensemble de stigmates négatifs associés à une culture illégale et au trafic de cocaïne qui en résulte[11]. De ce fait, les occupations violentes et sans scrupule des territoires indigènes, les déprédations, les exactions et les brimades, voire les chasses à l’homme, sont occultées ou guère visibles, et non perçues à leur juste mesure.

Seules les menées des entrepreneurs forestiers, des éleveurs, des entreprises pétrolières sont – à juste titre – dénoncées. De même qu’est pointée du doigt la colonisation de l’Institut linguistique (ILV) d’été ou celle des évangélistes de New Tribes.

Les campagnes d’arrachage des plants de coca

Ce virage symbolique est rendu possible, et en quelque sorte consolidé par les campagnes de lutte contre le narco trafic – qui incluent l’arrachage des plants de coca – menées par des forces spéciales financées et dirigées par les nord-américains, à compter du milieu des années 1980 ; des campagnes successives dont la plus marquante est le plan Dignidad du gouvernement de Hugo Banzer qui démarre en 1997 ; selon la propagande gouvernementale, il aurait abouti à l’arrachage de 45 000 ha en trois ans,.

Mais si ces campagnes touchent en premier les planteurs de coca, elles atteignent aussi les autres populations locales, et elles ne se font pas sans violences, maladresses et bavures. C’est ainsi qu’en juin 1992, deux dirigeants indigènes sont arrêtés par les forces de l’Unidad movil de patrullaje rural (UMOPAR) financées, entraînées et encadrées par la Drug Enforcement Administration (DEA). De plus les équipements de radio de la Central de pueblos del Beni (CPIB) sont confisqués (réseau d’environ 30 stations, installé grâce à la coopération internationale, à usages multiples au sein du parc Isiboro Securé et unique moyen de communication). Cet abus provoque la protestation de de Marcial Fabricano, président de la Subcentral de cabildos del parque Isiboro Securé (et organisateur de la marche de 1990) qui décharge les indigènes de toute responsabilité tant pour ce qui concerne la culture que le trafic de drogue, et conduit la CPIB à rédiger un texte condamnant les abus répétés des troupes anti trafic, et demandant l’expulsion des agents de la DEA qui constituent « une menace pour le peuple bolivien »[12]. « Comment permettre que des Forces armées étrangères viennent nous agresser sans motif, sans la moindre preuve contre nous. Nos militaires seraient-ils seulement décoratifs ? Nous ne pouvons l’accepter »[13]. Cette véhémente protestation conduit le ministre des Transports et communications à autoriser rapidement la remise en service de la chaîne de radios[14].

Après la marche pour le territoire et la dignité, la question du territoire affleure aussi dans les débats internes aux syndicats paysans des vallées et de l’altiplano. Un front commun se dessine pour l’élaboration d’une nouvelle loi agraire. Pendant l’année 1991, les dirigeants de la Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia (CSTUCB)[15] organisent des séminaires « Terre et territoire » avec ceux de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). L’idée de fonder une assemblée des nations originaires prend corps pendant le congrès de la CSTUCB de 1992. Puis l’Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP) voit le jour en 1995 pendant le premier congrès commun à la CSUTCB, à la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) et à la CIDOB, appelé “Tierra-Territorio e Instrumento Político”. L’IPSP participe aux élections locales de 1995 puis aux élections nationales de 1997 sous couvert du parti Izquierda Unida (IU), car il n’a pas obtenu sa reconnaissance juridique par la Cour électorale. En 1999, il adopte le sigle MAS-IPSP[16], celui qui portera Evo Morales à la candidature pour la présidence de la République en 2002, puis en 2005.

En conséquence, dans les années 1990 la tension baisse entre indigènes et cocaleros du Chaparé. Et ces derniers parviennent à unir l’ensemble des organisations paysannes et indigènes dans un projet commun contre les q’aras. (Blancs). Si bien que la CIDOB (fondée en 1982) se joint à eux pendant la grande marche des producteurs de coca de 1994 et que depuis cette époque on peut voir des colonos du Chapare exhiber des arcs et des flèches semblables à ceux qu’utilisent les Yuracaré dans certaines de leurs manifestations. Mais surtout en 1992, le dirigeant de la Sub Central del TIPNIS Marcial Fabricano et le leader cocalero Evo Morales se mettent d’accord pour tracer une limite entre les terres colonisées du TIPNIS et le territoire indigène qui, en 1994, prendra le nom de « ligne rouge ».

L’accaparement des terres collectives

Agrandissement : Illustration 3

En 1999 le Movimiento al socialismo (MAS) obtient 80% des votes du Chaparé. En 2002, il conquiert le vote du paysannat traditionnel et celui des quartiers pauvres des villes, et gagne un quart des élus du Congrès, tandis qu’Evo Morales arrive en seconde position aux élections présidentielles. Puis les producteurs de coca jouent un rôle clef pour chasser du pouvoir le président Sanchez de Lozada, en octobre 2003. Enfin, Evo Morales gagne haut la main la présidentielle de 2005.

Pendant cette période, comme depuis les débuts de la colonisation du Chaparé, en dépit des rapprochements et accords entre leaders cocaleros et autorités Yuracaré, les planteurs de coca continuent d’envahir le territoire des indigènes et d’y accaparer la terre. Et l’arrivée d’Evo Morales à la présidence du pays donne encore un nouvel essor à la colonisation cocalera. Les campements illégaux prolifèrent et les colons accaparent, parcellarisent et privatisent la terre si bien qu’en 2011, il y a au moins 200 campements illégaux au sein du TIPNIS qui, normalement, auraient dû être détruits en application de la loi de 1996 qui avait attribué le territoire du parc aux indigènes en tant que Tierras Comunitarias de Origen (TCO)[17].

Le discours indianiste d’Evo Morales parvient de moins en moins à masquer les exactions et brimades infligées aux populations selvatiques. Et l’opposition de fond entre paysans et indigènes quant à la possession et de la terre et à ses usages est de plus en plus évidente au fur et à mesure que les superficies susceptibles d’être mises en culture s’amoindrissent. Les cultivateurs de coca veulent produire sur leurs terrains et souhaiteraient une redistribution des TCO, tandis que les Yuracaré défendent leurs territoires. « Comment accepter que les terres du domaine public (tierras fiscales) demeurent entre les mains des indigènes ; il faut répartir équitablement la terre entre tous … nous avons droit à la terre autant qu’eux », clame la dirigeante des cocaleros , Leonilda Zurita [18], si bien qu’à la mi 2010, les dirigeants de la CSUTCB proposent de recenser les indigènes de l’Orient bolivien, de quantifier leurs réels besoins territoriaux et de redistribuer « équitablement » les terres excédentaires des TCO , alors qu’elles ont déjà été cadastrées.

Ce qu’ils proposent, au fond, c’est l’enterrement des TCO et leur fractionnement en lots individuels ou familiaux parce qu’ils considèrent que ce sont des latifundios. Leur mépris pour tout type d’accord sérieux avec les populations traditionnellement implantées dans le parc et leur voracité sont crûment remises en lumière au moment de la grande marche de protestation pour la Défense du territoire la vie et les droits indigènes d’août à octobre 2011, depuis Trinidad jusqu’à La Paz, qui suit la tentative de construction de la route traversant le TIPNIS en son milieu [19] ; un projet très loin d’être remisé dans les cartons.

Et il ne faut pas s’en étonner. L’invasion du parc par les cocaleros pour étendre leur aire de culture bien au-delà de la ligne rouge est un projet ancien cautionné, sinon inspiré, par Evo Morales en personne, et probablement transformé en promesse électorale lors de ses campagnes présidentielles de 2002 et 2005. En effet, en octobre 2001, alors qu’il assiste au congrès national du Mouvement des (paysans) Sans terre (MST), il déclare : « J’invite les paysans qui n’ont pas de terre à venir dans le Chaparé et nous envahirons (vamos a tomar) le parc national Isiboro Securé »[20].

Le gouvernement et ses alliés cocaleros argumentent que le conflit du TIPNIS est une sorte de lutte pour le progrès et la modernité. On peut en juger par la déclaration de Roberto Coraite, secrétaire exécutif de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB): « Il faut accepter le plus urgent, identifier le plus bénéfique pour nos frères du Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) : la route ou le maintien dans la clandestinité (mantenerse en la clandestinidad…), le maintien dans l’indigence, dans la sauvagerie pour ainsi dire. Qu’est-ce qui est le plus important ?...Nous ne voulons pas que les indigènes (des TIPNIS) vivent plus longtemps dans la sauvagerie »[21]. Et il ajoute : « Si la route arrive, l’éducation arrivera sûrement immédiatement… l’assistance sanitaire viendra aussi ; il y a des compagnons qui ne savent pas ce qu’est la santé et ignorent le médicament »[22].

A la question, les indigènes n’ont-ils pas le droit de vivre comme ils l’entendent ? Il répond: « J’ai vécu avec nos frères indigènes, ils n’ont pas de médicaments, ils sont exposés aux intempéries, ils n’ont pas de maison, ils n’ont pas la santé, ils n’ont rien. Cela vous plairait de vivre ainsi ? Mettez-vous à leur place. Ils ont des furoncles (puchichi), ils sont atteints de la gale (sarna), ils ont des maladies des yeux. Cela vous plairait de vivre ainsi ? Moi non ». Et en conclusion : « Nos frères vivent dans la clandestinité, hors de la présence de l’État ; c’est cela que nous remettons en question, et nous croyons que la construction de cette route permettra que ces services arrivent jusqu’à eux[23] »

Au fond, comme le dit lapidairement la secrétaire exécutive de la Confederación Sindical de Mujeres de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSMCIB) [24] : « Peu importe pour nous ce qu’ils font et ce qu’ils disent ; nous, en tant qu’organisation sociale, nous respectons et voulons le progrès »[25]. L’inter culturalité dont se réclament ces dames ne serait-elle qu’un masque ?

Et derrière cette résistance qui voit-on ? Evo Morales qui clame :« C’est lamentable, mais on voit que le capitalisme et les ONG conspirent contre le gouvernement en abusant les dirigeants indigènes pour qu’ils organisent des marches au prétexte de défendre la nature »…« C’est une stratégie de l’impérialisme et des Etats Unis par le truchement de ses agences pour empêcher l’intégration nationale et provoquer un affrontement entre les peuples de l’Orient et de l’Occident (bolivien) »[26].

En tout cas, la messe est dite : il y a les progressistes révolutionnaires d’un côté – du bon –, les sauvages irresponsables et manipulés de l’autre, dont aussi bien les personnes que les discours sont négligeables. S’ils ne consentent pas au progrès, on les y forcera. Pour leur bien.

Mais en fait de progrès ce qui arrive et s’étale comme une lèpre, c’est ce dont le polygone 7 donne l’exemple : «Selon un rapport que le ministre de l’Intérieur Carlos Romero a fait parvenir au chef de l’Etat le 1 février 2012, du 1 janvier au 31 décembre 2011 dans le polygone 7 … juste au-dessous de la ligne rouge, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) a détruit 84 fabriques de cocaïne et 154 fosses de macération ».[27]

Les organisations indigènes (et certaines ONG) en quelque sorte piégées par leur adhésion au discours anti impérialiste et anti capitaliste au cœur duquel il y a la défense de la coca millénaire, et de plus très affaiblies par le pouvoir omnipotent du caudillo Morales ne sont pas de taille à lutter. Et on ne s’étonnera pas qu’elles expriment une immense déconvenue : « Nous avons appuyé ce gouvernement de manière inconditionnelle, mais nous voyons que les bases paysannes du président qui proviennent d’Oruro, Potosi et Cochabamba étalent les cultures de coca et endommagent notre territoire communautaire…Le gouvernement actuel nous écrase (atropella) plus cruellement, beaucoup plus cruellement, que les antérieurs, et il piétine les droits indigènes comme s’ils n’avaient aucune valeur , bien qu’ils soient reconnus par la nouvelle Constitution et par les lois (…) » constate amèrement Adolfo Moye, un des dirigeants du TIPNIS[28].

Voici une des dernières nouvelles du front de l’invasion. Elle provient de Puerto Gretel, près de Yapacani (département de Santa Cruz). Les indigènes dénoncent qu’ils sont vassalisés depuis dix ans par les cocaleros du tropique. Selon le cacique William Urgel, 80 familles de cocaleros se sont imposés aux 40 familles indigènes vivant dans ce bourg. Organisés en syndicat, ils ont occupé leurs terres de culture de yuca et de bananiers ; ils ont abattu les arbres pour en commercialiser les bois, puis ils les ont agressé et ont brûlé leurs maisons. Et finalement, ils ne les laissent pas récolter le peu qui leur reste. Ils ne semblent pas avoir de recours facile – d’où leur appel aux médias – car ayant vécu sur place à leur manière sans que personne ne s’en inquiète, ils n’ont pas de titres de propriété[29]. Mais on a vu plus haut que la possession légale de la terre n’était qu’un faible rempart contre la voracité des planteurs de coca.

Conclusion

Les relations des organisations indigènes avec l’État se sont tendues au fil du temps. Et avec l’avancée cocalera dans les zones protégées (parcs naturels, TCO indigènes …) et le permis gouvernemental d’y tracer des routes, de les déboiser et d’explorer leur sous-sol on assiste donc à la fin de la conquête et à la destruction économique sociale et culturelle des peuples d’Amazonie.

Ce n’est pas le moindre des paradoxes que ce soit un gouvernement de cocaleros qui se veulent indiens – avec un Indien couronné à sa tête, qui accomplisse ce forfait. Si les indigènes des Basses Terres qui se sentent maintenant trahis avaient placé leur confiance dans Evo Morales, le Jefazo a quant à lui toujours promu les intérêts des cocaleros qui demeurent les principaux protagonistes de son projet de pouvoir.

Sans le vouloir les indigènes de l’Orient bolivien ont placé Evo Morales au banc des politiques les plus opportunistes et les plus imposteurs de l’histoire bolivienne. Il est prouvé que son image de président indien défenseur de la Mère Terre et de protecteur des peuples indigènes de Bolivie n’est qu’un masque derrière lequel se cache la nature dictatoriale d’un régime qui traque tous ceux qui s’opposent à sa volonté hégémonique, et qui est incapable de rechercher des accords en vue du bien commun. Les autonomies indigènes inscrites dans la Constitution ne sont que des leurres[30].

Pour ce qui concerne les populations selvatiques en danger d’extinction, il est me semble-t-il nécessaire de laisser de côté toute vision romantique et l’illusion d’une préservation de leur culture conçue comme un tout inoxydable ; on a vu à quel point les modes de vie des Yuracaré avaient changé depuis les débuts de la colonisation. Il faut, de manière très pragmatique, contribuer à leur survie physique et les aider à négocier au mieux de leurs intérêts et au plus près de leurs désirs l’inéluctable et irréversible inclusion dans leur environnement économique, social et culturel. Il reviendrait aux pouvoirs publics de s’acquitter de cette tâche. Malheureusement, on voit bien qu’en Bolivie rien n’est fait dans cette direction ; au contraire tout paraît être mis hypocritement en œuvre pour que ce secours, qui relève de la plus évidente et nécessaire humanité, ne puisse être porté.

[1] « Si j’avais le temps, j’irais courtiser les compagnes Yuracarés pour les convaincre de cesser leur opposition à la construction de la route qui traverse le TIPNIS. Alors, jeunes gens, le Président vous donne l’ordre de conquérir les compagnes Yuracarés Trinitarias, afin qu’elles acceptent le chantier de la route».

[2] Cependant, la culture de la coca fut pratiquée dans le Chaparé dès l’époque incaïque, mais à petite échelle.

Pour plus de détails voir : Daniel Dory, et Jean-Claude Roux, De la coca à la cocaïne un itinéraire bolivien, Autrepart (8),1998. http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/autrepart/010016609.pdf

[3] La Razón, 7 octobre 2001.

[4] Los Tiempos, 14 juin 1994. Pilar Lizarraga. Débat régional au CERES.

[5] Pour plus de précisions voir : http://www.monografias.com/trabajos12/mnyurac/mnyurac2.shtml et http://bvirtual.proeibandes.org/bvirtual/docs/yurakare_libro.pdf

Et pour une ethnographie plus fouillée des Yuracaré voir les travaux de Vincent Hirtzel , notamment sa thèse : http://www.theses.fr/2010EHES0387

[6] Pour plus de détails, voir Ana María Lema Garrett, El hombre del nuevo mundo. Indígenas de las tierras bajas bolivianas en la mirada de Alcide d’Orbigny, Caravelle, 103,2014 http://caravelle.revues.org/973

[7] Ces contacts amènent la diffusion des idées nouvelles mais aussi celle des maladies, comme la variole. http://bvirtual.proeibandes.org/bvirtual/docs/yurakare_libro.pdf

[8] http://www.monografias.com/trabajos12/mnyurac/mnyurac2.shtml#ixzz40DwK23nF

[9] En dépit du problème de délimitation entre les départements du Beni et de Cochabamba qui date du 19ème siècle.

[10] http://www.revistasbolivianas.org.bo/scielo.php?pid=S2012-22222011000200001&script=sci_arttext

Les colons sont organisés en syndicats qui sont regroupés en fédérations, réunies en subcentrales, elles-mêmes rassemblées en centrales. Cette structure prend en charge l’administration et la distribution de la terre et impose une discipline de fer.

[11] À propos du triste sort des Indiens de l’Amazonie bolivienne, notamment en raison de l’exploitation du latex au moment de la ruée vers l’or noir, je ne saurais trop recommander la lecture du livre de Jacques Meunier et Anne Marie Savarin, Le chant du Silbaco, paru en 1969 mais toujours en vente dans la Petite bibliothèque Payot.

[12] Presencia, 25 juin, 1 juillet, 7 juillet 1992.

[13] Marcial Fabricano, Presencia, 1 juillet 1992.

[14] Presencia, 7 juillet 1992.

[15] Syndicat national des paysans principalement localisés sur le haut plateau et les vallées andines. Il n’inclut pas les grands propriétaires agro industriels ni les éleveurs des plaines orientales.

[16] Lors des élections municipales de 1999 le MAS IPSP obtient 3.3% des voix dans les 320 municipalités du pays. Il affiche pour la première fois ses couleurs : le bleu qui rappelle le ciel et l’eau ; le blanc qui signifie la pureté la paix et l’espérance, et le noir qui symbolise le deuil et la mort des ancêtres et des martyrs.

[17] La Razón, 31 octobre 2011 http://eju.tv/2011/10/indgenas-apuntan-a-expulsar-del-tipnis-a-200-asentamientos-ilegales/

[18] http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011050407

[19] À ce sujet consulter l’étude de Laetitia Perrier Bruslé : https://echogeo.revues.org/12972 et http://www.cipca.org.bo/images/cuadernos/documentos/cipca-libro-viii-marcha-br.pdf

[20] El Deber, 13 octobre 2001.

[21] Quand les marcheurs mobilisés pour la défense du parc Isiboro Securé arrivèrent à La Paz, en octobre 2011, des habitants de la capitale souhaitaient la bienvenue aux TIPNIS comme si c’était une ethnie (information d’Isabelle Combès).. C’est dire à quel point les populations amazoniennes sont méconnues dans le pays.

[22] ANF, 6 septembre 2011. http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/bolivia/20110906/roberto-coraite-de-la-csutcb-afirmo-que-desea-que-la-carretera-evite-que_5690_9859.html

[23] Página siete, 9 septembre 2011. http://eju.tv/2011/09/coraite-se-disculpa-por-llamar-salvajes-a-indgenas-y-ahora-dice-que-tienen-sarna-la-marcha-avanza/

[24] Branche féminine de l’ex Confédération des colons boliviens des terres orientales (CSCB) fondée en 1971 et rebaptisée ainsi en 2010 pour faire disparaître le terme colonisateur qui est devenu dissonant dans un pays officiellement engagé dans la voie de la décolonisation.

[25] La Prensa, 18 août 2011.

[26] ABI, 21 août 2011.

[27] Fábricas de droga en territorio del Conisur, 4 juillet 2012. http://eju.tv/2012/07/lder-del-conisur-los-colonizadores-del-tipnis-usan-a-los-indgenas-para-el-narcotrfico/

[28] http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011050702

[29] ERBOL, 25 février 2016. http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/25012016/yurakares_dicen_que_por_10_anos_los_avasallan_cocaleros

[30] Susana Seleme Antelo, 25 septembre 2011 http://eju.tv/2011/09/los-componentes-del-tipnis-y-sus-dialcticas-articulaciones/