La mobilisation citoyenne

Constatons d’abord que l’éditorialiste[1] ne relate que les derniers moments de ce basculement en mettant en avant le nom de quelques acteurs : l’Organisation des États américains (OEA), la hiérarchie militaire, les policiers, l’extrême droite en la personne de Luis Fernando Camacho, et bien sûr la nouvelle présidente.

Je reviendrai plus loin en détail sur cette présentation. Mais auparavant il est nécessaire de souligner que la mobilisation populaire qui a conduit à ce dénouement, est évacuée de ce texte. Sa seule mention tient en deux mots : « Face à la révolte citoyenne qui a éclaté, Evo Morales a redoublé d’arrogance ». Et puis un bout de phrase suggère – en creux– la part active de la jeunesse et de la classe moyenne dans la contestation du régime autoritaire : « Le Mouvement vers le socialisme (MAS) d’Evo Morales avait fini par concentrer tous les pouvoirs, ignorant la classe moyenne urbaine et la jeunesse. » Et c’est tout.

En fait, la lame de fond qui a emporté ce régime a pris corps dès 2016 quand le gouvernement a organisé le référendum pour proroger le mandat présidentiel. C’est à ce moment-là qu’a fleuri un ensemble de mouvements citoyens qui ont régulièrement manifesté depuis lors leur refus de la tenue d’élections nationales dans lesquelles Evo Morales serait candidat.

Et les mobilisations ont été nombreuses pour porter ce refus pendant la dernière campagne électorale. La plus spectaculaire a sans nul doute été le cabildo abierto de Santa Cruz du 4 octobre dernier[2] suivi de ceux de Cochabamba et La Paz le 10, puis d’Oruro et Tarija le 16[3].

Même si l’on s’en tient aux protestations qui ont suivi le vote, on vient d’assister à la plus grande mobilisation citoyenne que la Bolivie ait jamais connue par le nombre de ses participants aux assemblées et manifestations (de plusieurs centaines de milliers de personnes pour certaines), cacerolazos, grèves, opérations villes mortes… dans toutes les capitales départementales du pays et certaines villes secondaires. Entre le 20 octobre et le 10 novembre, les manifestations du refus du vote truqué ont aggloméré des boliviens de toutes origines sociales, pour beaucoup spontanément regroupés dans les rues et quartiers – y compris des paysans[4], des mineurs des coopératives et des salariés des grandes mines privées de Potosi (San Cristóbal et La Chojlla), des ouvriers du textile ( à Cochabamba)[5], les adhérents de la centrale ouvrière départementale (COD) de Sucre, des enseignants[6], des transporteurs et chauffeurs, des médecins et personnels de santé ... de tendances idéologiques variées qui ont adopté le drapeau national pour symbole.

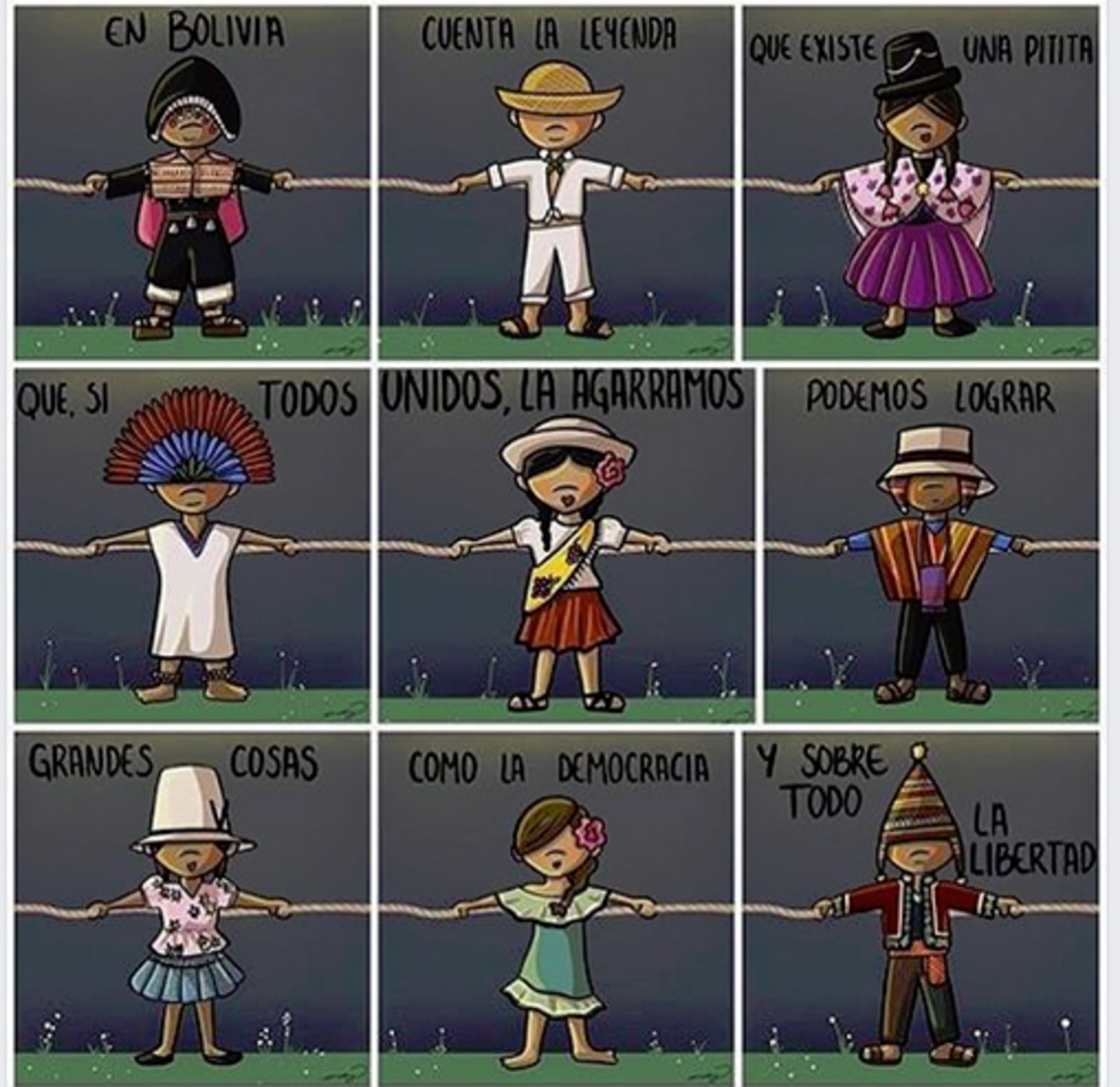

Les jeunes (collégiens et étudiants) qui n’ont connu que la présidence Morales et parmi eux une majorité de jeunes femmes ont été particulièrement actifs. Ils se sont singularisés par une efficace utilisation des réseaux sociaux (cf. #GeneraciónPitita). Et c’est eux qui ont inventé et popularisé les slogans les plus porteurs de ces mobilisations : (Qui fatigue ? Personne ne fatigue !“¿Quién se cansa?, ¡nadie se cansa!; Qui capitule ? Personne ne capitule ! ¿quién se rinde?, ¡nadie se rinde!”). De plus, comme le souligne la journaliste Lupe Cajías pendant ces journées ville morte « autour de de la « pitita » s’asseyaient des grands-mères, des mères et leurs enfants, des retraités dans leur hamac. Un torrent de memes et de messages humoristiques diffusés par les jeunes donnaient un ton moderne et pacifique à la protestation. Les artistes leurs troupes et leurs orchestres se joignaient à ces groupes »[7]. Une mobilisation moquée par Evo Morales, qui en a validé le caractère pacifique du même coup : « J’ai été surpris, maintenant deux ou trois personnes tendant une petite ficelle (pitita) et entassant des petits pneus (llantitas), de quel blocage (paro) s-agît-il ? (…) je suis capable d’ouvrir des ateliers et d’organiser des séminaires à leur intention pour qu’ils apprennent la manière de réaliser des marches[8]. »

Mis à part les saccages de plusieurs sièges de tribunaux électoraux départementaux dès le 20 octobre au soir, les violences ont été relativement rares pour une mobilisation de cette ampleur et de cette durée. Ce n’est pas pour rien qu’on l’a baptisée la « révolution des petits bouts de ficelles » (la revolución de las pititas)[9]. Pour signifier qu’on ne pouvait plus circuler dans les quartiers les habitants tendaient des ficelles en travers des rues.

Ces manifestations avaient pour principal objectif de dénoncer la fraude électorale et par conséquent de réclamer l’organisation d’un second tour. Cependant au bout d’une semaine et alors que le gouvernement campait sur sa position et insultait les manifestants, ces derniers ont commencé à réclamer l’annulation des élections. Et ils ont fini par demander la démission d’Evo Morales. La consigne a été lancée par les comités civiques des capitales départementales[10]. En premier lieu par le Bloque del Sur, constitué aux premiers jours de la mobilisation post- électorale, regroupant les comités des villes d’Oruro, Potosí, Tarija, Chuquisaca et le Comité Cívico Popular de Cochabamba. Puis s’y sont ajoutés, le comité civique de Santa Cruz ainsi que le Comité de Defensa de la Democracia (CONADE) à La Paz[11]. Au tout dernier moment la Centrale ouvrière bolivienne (COB) s’est jointe au mouvement : « Le peuple le réclame. Pour cette raison nous demandons au président de réfléchir. Si c’est pour le bien du pays, si c’est pour la santé du pays, qu’il démissionne notre président » a lancé son leader Juan Carlos Huarachi[12].

En fait, ce qui a donné du souffle aux manifestants et qui leur permis de tenir aussi longtemps c’est l’aspiration à un gouvernement démocratique, à une ouverture sociale. La dérive dictatoriale du régime dont la fraude électorale était l’ultime preuve et la perspective de supporter encore cinq années cette chape de plomb leur était tout simplement devenue insupportable.

Le 23 octobre Morales a réitéré l’annonce de sa victoire dès le premier tour. Il a cru bon d’ajouter que les mises en doute des résultats électoraux avaient un fond « raciste » et que l’appel à la grève générale était la manifestation d’un « coup d’État ». En familier du double langage, tout en demandant à ses partisans (notamment ceux de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) de défendre la démocratie de manière « pacifique », il a ordonné le 26 octobre l'interruption de l'approvisionnement des grandes villes en eau et en nourriture, et déclaré : « voyons voir s'ils résistent » (« a ver si aguatan ») [13]. En conséquence, les principaux axes routiers ont été bloqués par des paysans et des mineurs menés par des dirigeants locaux du MAS. Et le 29 octobre, la ville de Cochabamba a été assaillie depuis quatre entrées différentes par des groupes de choc, principalement des cocaleros du Chaparé, armés de bâtons, de pierres, de dynamite…

Le 31 octobre, confronté à l’intensification et à la généralisation des paralysies urbaines et des grèves, et devant le peu d’effet de sa contre-offensive, conscient de ce que la situation était en train de lui échapper, le gouvernement a passé un accord avec l’organisation des États américains (OEA) pour que cet organisme expertise le processus électoral, espérant sans doute tirer de cette concession le bénéfice d’un répit des contestataires. Mais dans le même temps ses consignes guerrières étaient appliquées et relayées : le 1er novembre le ministre Quintana incitait à « récupérer l’initiative dans la rue » et promettait « un champ de bataille, un Vietnam ».

Entre le début de la protestation, au soir du scrutin et le 6 novembre, il y a eu trois morts dans les rangs des manifestants Les deux premiers le 30 octobre à Montero (Santa Cruz) à la suite d’un tir d’armes à feu. Le troisième, le mercredi 6 novembre, à Cochabamba, quand les partisans du MAS ont tenté de déloger les barragistes[14]. L’affrontement a été très violent – il y aurait eu une centaine de blessés – et le bruit a circulé que les assaillants avaient causé plusieurs morts. C’est alors qu’un groupe d’opposants au régime a incendié la mairie de Vinto et humilié la maire de la commune –accusée d’avoir abrité et armé un contingent d’assaillants – en l’aspergeant d’une teinture rouge et en l’obligeant à marcher pieds nus dans le bourg[15].

Le 9 novembre, une caravane de bus d’étudiants et d’habitants de Sucre et de Potosi se dirigeant vers La Paz pour protester contre la fraude est attaquée par une foule de paysans et de mineurs entre Oruro et La Paz, à la hauteur de Vila Vila. Elle est stoppée à la dynamite. Les bus sont caillassés, et leurs occupants molestés et pour certains dénudés et dévalisés. Il y a environ 35 blessés. Quelques manifestants sont retenus prisonniers. Ils seront libérés grâce à une intervention de la police d’Oruro[16]. Le lendemain, une autre caravane de protestataires d’une soixantaine de bus transportant 2500 mineurs de coopératives de Potosi, se dirigeant elle aussi vers La Paz, est attaquée à l’arme à feu : au moins trois d’entre eux sont atteints[17]. Au total, jusqu’au moment de la démission d’Evo Morales, le dimanche 10 novembre, ce sont ses seuls partisans qui ont fait usage d’armes à feu[18].

La passation de pouvoir

De tout cela l’éditorial du Monde ne retient rien. On ne peut pourtant pas comprendre le refus de la police et de l’armée de réprimer les manifestants, ou même la position de COB jusque-là proche du gouvernement, si on ne prend pas la mesure de l’ampleur de la contestation du pouvoir et, en regard, l’échec de la mobilisation de ses partisans. Par voie de conséquence on a du mal à saisir la raison de la fuite précipitée d’Evo Morales et l’absence de pouvoir exécutif pendant les 48 heures qui ont suivi.

Or l’éditorial saute directement à la présentation de la nouvelle présidente du pays et il fait la part belle (en quantité de signes) au supposé danger que cette transition représente:

« Risque d’un désastreux retour en arrière

L’extrême droite, qui n’a jamais admis qu’un indigène dirige le pays, a pris la tête de l’opposition … La façon dont la seconde vice-présidente du Sénat, Jeanine Añez, s’est proclamée mardi présidente par intérim, Bible à la main, après s’être fait remettre l’écharpe présidentielle par le commandant en chef de l’armée au Parlement sans le quorum nécessaire, a de quoi inquiéter, même si elle a reçu l’aval du Tribunal constitutionnel. « La Bible est revenue au palais [présidentiel] et la Pachamama [la déesse de la terre, pour les indigènes, dont se réclamait Morales] ne reviendra plus jamais », s’est réjoui Luis Fernando Camacho, devenu ces derniers jours le visage le plus visible de l’extrême droite, après avoir paradé dans les rues de La Paz aux côtés de policiers qui venaient de se mutiner ».

Le cocktail extrême droite (cité deux fois), armée, police, Bible (citée deux fois), figuré par Luis Fernando Camacho et Jeanine Añez qui signe un retour en arrière, fait pendant à la qualité de « progressiste » attribuée à Morales dans la première partie de l’éditorial.

Jeanine Añez a simplement respecté la règle de succession présidentielle prévue par la Constitution après que ceux qui auraient pu assumer cette charge – le vice-président et les présidents des deux chambres – eurent tous démissionné de leur poste pour créer un vide institutionnel en augurant que le chaos qui suivrait inciterait la population à demander le retour au pouvoir d’Evo Morales. Cette stratégie mal pensée s’est finalement retournée contre lui.

L’éditorialiste du Monde se plaît à exhiber Camacho « le visage le plus visible de l’extrême droite », originaire de la ville de Santa Cruz et président du comité civique de cette ville qui a effectivement émergé pendant la contestation et que son audace a rendu populaire : un entrepreneur dont les positions politiques libérales sont connues et qui fait ostentation de son engagement chrétien en appelant à la prière dans les rassemblements et en exhibant la Bible. Si ses orientations conservatrices ne font guère de doute, est-il pour autant extrémiste?

Est-il acceptable de mettre en balance, ou sur le même plan, le bilan politique de 14 ans de gouvernement du « progressiste » Morales, et des spéculations, ou au moins des sous-entendus, à propos des décisions politiques à venir d’une équipe gouvernementale, à peine créée et provisoire, au seul regard de l’origine sociale et de l’orientation religieuse d’un des leaders de la contestation et de la présidente ?

Comme je l’ai souligné plus haut, la mobilisation de ces trois semaines a concerné de larges franges de la population et une pluralité de groupes plus ou moins organisés avec des orientations politiques divergentes.

Agrandissement : Illustration 3

En faisant la part belle à « l’extrêmiste » Luis Fernando Camacho, l’éditorialiste du Monde omet de mentionner le président du comité civique de Potosi, Marco Antonio Pumari[19] (si on tient à opposer Indiens et non Indiens, voilà un patronyme autochtone) qui a, lui aussi, acquis une notoriété nationale pendant ces journées de mobilisation contre la fraude électorale. D’origine paysanne et prononçant certains de ses discours en langue quechua, il a été un temps secrétaire de Tierra y territorio de la Central Obrera Departamental de Potosí. Il était pourtant sur le balcon du palais présidentiel aux côté de Jeanine Añez quand elle a salué la foule après avoir été investie présidente. Rien d’étonnant à cet oubli : il ne cadre pas avec la caricature binaire indigène progressiste / Blanc réactionnaire et raciste.

Il est d’ailleurs intéressant de s’attarder un peu sur la manière dont le département de Potosi a été traité par le pouvoir exécutif car cela aide à comprendre l’ampleur de la contestation dans le pays. Potosi, souvenez-vous, c’était l’Eldorado colonial, la capitale du Haut Pérou, terre de légendes à la richesse proverbiale dont il nous reste quelques dictons : « Cela ne vaut pas un Potosi », « Ce n’est pas le Pérou ». Du mont de Potosi (cerro rico), transformé en gruyère sortent encore des minerais ; il en sort même de ses terrils. Mais le département est maintenant un des plus pauvres de la Bolivie. Quasiment délaissé par les gouvernements successifs de Morales en dépit du fait qu’il est « officiellement » habité par une grande proportion d’Indiens, parlant quechua, il a été le cœur de trois conflits prolongés menant à la paralysie des activités urbaines (19 jours en 2010 ; 27 jours en 2015) pour réclamer des aménagements et des secours. La dernière grève civique paralysant les activités de la « ville impériale » a été déclenchée le 7 octobre dernier par le Comité Cívico Potosinista (Comcipo) pour exiger l’abrogation du décret suprême 3738, créant l’entreprise mixte Yacimientos del Litio Bolivia (YLB) avec l’entreprise allemande ACI Systems) signé en décembre 2018, parce que la part des recettes fiscales qui revenait au département leur apparaissait dérisoire. Le décret a été annulé le 3 novembre pour freiner la mobilisation départementale mais celle-ci a continué jusqu’à la démission de Morales. Et, on l’a vu plus haut, une imposante caravane de mineurs venant protester à La Paz a été attaquée le 10 novembre à l’arme à feu.

Et voici un autre cas où le scénario mis en avant par l’éditorial ne s’applique pas. Dans le département de Chuquisaca la Centrale ouvrière départementale (COD) a installé un piquet de grève début octobre pour réclamer que soient réglés des problèmes d’approvisionnement en eau, et un budget plus conséquent en matière de santé et d’éducation. Le Comité Cívico de Defensa de los Intereses de Chuquisaca (CODEINCA) s’est joint au mouvement le 9 octobre, et le 23 octobre il a appelé à la grève civique générale en défense de la démocratie. Or depuis 2017, le leader de CODEINCA est un enseignant du front trotskyste Unión Revolucionaria de Maestros (URMA)[20].

Enfin il y a d’autres leaders dont on entendra parler dans l’avenir, notamment des figures de la contestation féminine comme la crucénienne Alejandra Serrate (28 ans), avocate porte-parole de la plateforme Resistencia Femenina (RF) un groupe créé au lendemain de la résolution du Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) favorable à une nouvelle candidature à la présidence du pays[21], qui prit la première la parole lors du cabildo abierto du 4 octobre à Santa Cruz. C’est aussi le cas de Jhanisse Vaca Daza (26 ans)[22] originaire de Sucre, co-fondatrice du collectif Rios De Pie, militante de la cause des droits de l’homme et de la non-violence, qui s’est faite connaître l’été dernier par son activisme dans la lutte contre les incendies de la Chiquitania [23].

La religion

Mais il est cependant vrai qu’à certains endroits les manifestants ont organisé des groupes de prière et que cette entrée de la religion dans les pratiques et les discours des contestataires est une nouveauté. La signification et la portée de cette imprégnation religieuse de la protestation politique reste à analyser. Il est possible que certains groupes fondamentalistes en aient fait une bannière extrémiste. Souvenons-nous que le pasteur Chi Hyun Chung, candidat à la présidence qui prêchait la nécessité d’un traitement psychiatrique pour les homosexuels, une éducation spécifique pour les femmes, la pénalisation de l’avortement et prétendait que les incendies de la Chiquitania étaient une punition de Dieu parce qu’Evo Morales honorait la Pachamama et non le Dieu de la Bible, a obtenu près de 9% des suffrages lors du scrutin d’octobre dernier. Mais il est non moins réel que d’autres ont voulu faire de ces prières, à l’inverse, des moments de communion, d’amour et de paix.

Ce qui est certain, c’est que la Bolivie est un pays très profondément religieux. Selon les résultats de l’enquête mondiale sur les valeurs de 2017, 97,7% des boliviens croient en Dieu, 74,9% à une vie après la mort et 61,2% à l’enfer[24]. Dans une liste de réponses possibles à la question, « Pour chacun des aspects suivants dîtes moi quelle est son importance dans votre vie », arrivent en tête : la famille 93,1%, le travail 91,4% puis la religion 79,8%. Bien que les cultes protestants y aient fait une percée significative la religion catholique est largement majoritaire dans le pays (73% et 20%)[25]. Globalement, et c’est une des conclusions de cette enquête, on se trouve donc dans un pays où prédominent les valeurs religieuses et traditionnelles, dans lequel les valeurs sécularisantes et laïques ont peu de place. D’ailleurs, pour qui y prête attention, de très nombreux discours politiques de tous bords sont émaillés de références à Dieu. Dans un entretien paru le 29 décembre dans le quotidien Pàgina siete, la nouvelle présidente du sénat, Eva Copa, membre du Mouvement pour le socialisme (MAS), et future candidate potentielle à la présidence du pays, répondait de la manière suivante à la question, comment voyez-vous votre futur politique : « …Ce seront les militants, ce sera celui d’en haut (Dieu) qui décidera jusqu’où je dois aller et pourquoi je dois y être[26].»

De même qu’il est fréquent, entre amis, de s’adresser, en signe d’affection des formules telle « que dieu te protège », « t’accompagne » ou « te bénisse ». C’est particulièrement vrai en cette période de vœux.

Ceci posé, il faut aussi voir dans la manifestation religieuse ostentatoire de certains des opposants une réponse à l’instrumentalisation politique de la religion par le gouvernement de Morales.

Bien que la Constitution de 2009 ait instauré un État laïc et promu la liberté religieuse, le nouveau pouvoir a engendré la naissance (ou la reconfiguration) d’une sorte de religion officielle ou en tout cas d’un ensemble de cultes, dont l’eucharistie médiatique de la prestation de serment dans les ruines du temple de Tiwanaku est le point de départ, et la célébration du nouvel an aymara (21 juin) déclaré jour férié national un des moments les plus marquants. En juin 2006, le cabinet ministériel, s’est transporté à Orinoca, le lieu de naissance de Morales, pour y tenir session. Celle-ci a été inaugurée par un rituel andin retransmis par la télévision. Deux ministres qui officiaient en tant que grands prêtres ont sacrifié un lama en offrande aux divinités andines; la maison du chef de l’État a été déclarée sacrée tandis que le village était baptisé « centre énergétique des Andes ».

À l’occasion de ses déplacements quasi quotidiens dans le pays pour inaugurer telle ou telle réalisation (des opérations systématiquement médiatisées), Evo Morales n’a jamais manqué d’ajouter à la cérémonie qu’il présidait un hommage et une libation aux divinités andines ancestrales, plus ou moins scénarisée.

On se souvient aussi qu’en mai 2011, il a patronné une cérémonie de mariage dans le stade de La Paz sanctifiant l’union de 350 couples, faite de rites présentés comme ancestraux semblables à ceux de la communion catholique mais en remplaçant l’hostie par des feuilles de coca, et accompagnée d’une représentation théâtrale symbolisant la violence espagnole et les rébellions indiennes[27].

Néanmoins, le 24 décembre 2007, il s’est montré dans une église en compagnie du vice- président García Linera, entouré d’enfants en prière souhaitant à tous de joyeuses fêtes[28]. Et le 14 mai 2010, il a déclaré : « en vérité, je suis catholique »[29]. Puis il a flirté avec les églises protestantes, notamment avec le groupe évangélique Ekklesia qui l’a gratifié du titre de leader de l’année 2012. Et ces dernières années il s’est rapproché de l’Église catholique, ou plus exactement du pape qu’il a rencontré pas moins de six fois en cinq ans (de 2013 à 2018). En somme la girouette Morales a constamment instrumentalisé le symbolisme religieux pour se façonner une image messianique de leader. À l’occasion de Noël il vient même de tweeter depuis Buenos Aires le message suivant : « Chère famille bolivienne : Noël c’est la paix, la solidarité et la réconciliation. Rappelons-nous les enseignements de Jésus appelant à aimer notre prochain sans discrimination[30].»

Notons enfin que parmi ses proches, il se trouve des ouailles de toute confession dont certains font ostentation de leur croyance. C’est ainsi que la présidente indigène du MAS de l’assemblée Constituante, au nom de son christianisme fondamentaliste, avait bloqué la dépénalisation de l’avortement[31].

Le racisme

« Les affrontements et les manifestations de racisme qui ont suivi le scrutin font craindre un retour des fractures que l’on aurait pu espérer révolues », s’inquiète aussi l’éditorialiste du Monde.

Pourquoi pointer du doigt de telles manifestations ? Sont-elles si évidentes qu’elles suffiraient à caractériser des mobilisations contre la tentative de Morales de se maintenir au pouvoir par une candidature illégale et un vote truqué ? Expliquent-elles les mobilisations post électorales et les affrontements? Quant à la réduction des fractures pendant les présidences d’Evo Morales (ces « fractures que l’on aurait pu espérer révolues ») il faut une cécité avancée pour ne pas les voir.

En fait, les manifestations d’ostracisme ont été couvées et entretenues par la propagande gouvernementale. Cela a même été un de ses fonds de commerce préféré. Depuis son accession au pouvoir en 2006 Evo Morales s’est toujours présenté en victime du colonialisme des blanco mestizos. Et dans le même mouvement il a fait de son combat celui des Indiens contre les k’aras (Blancs) exploiteurs, colonisateurs, oligarques… quand ce n’est pas antipatrias, fascistes …,au prétexte que la richesse et le pouvoir se trouveraient dans les mains de cette élite « blancoïde » ou de « quelques familles de Santa Cruz » et que la majorité pauvre serait, nécessairement, indigène. C’est une constante de son discours de mobilisation politique depuis qu’il est président. Il a donc nourri le ressentiment entre ces deux groupes racisés et, en période de crise, comme ce fut le cas dans la dernière phase électorale, il a appelé les siens à la confrontation fomantant ainsi la violence et la contre violence.

Le théoricien et propagateur le plus virulent et exalté de ce type d’argumentaire est le vice-président Alvaro García Linera dont voici un échantillon de discours.

Tandis qu’il inaugurait des bâtiments d’école devant un parterre de parents d’élèves de la communauté de Viliroco (département de La Paz), en novembre 2015, après avoir prié « Papas et mamans, n’abandonnez pas le président Evo, ne le laissez pas seul ! Ne l’abandonnez pas ! », il a prophétisé : « S’il est soutenu le Président Evo construira des collèges, s’il ne l’est pas les gringos reviendront, les traîtres à la patrie (vendepatrias) reviendront, les assassins reviendront et ils prendront tout aux enfants (las wawas) et ils n’auront plus d’avenir. Il y aura des pleurs (llantos) et le soleil se cachera et la lune s’en ira et, pour nous, tout deviendra triste.[32] »

Selon un stéréotype fermement ancré et largement diffusé, la population de Santa Cruz serait la plus intolérante de Bolivie et cette ville l’épicentre du racisme national. Cette vision tranchée et caricaturale repose en partie sur une méconnaissance – aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays – de ce pôle d’immigration dynamique où, depuis les années 1960, confluent et se mêlent des populations originaires de toutes les parties du pays (llanos, vallées et haut plateau) attirées par son dynamisme économique (le département produit 1/3 de la richesse nationale). La connurbation crucénienne dépasse maintenant en importance celle de La Paz/El Alto. Et si la ville de La Paz, du fait qu’elle est le siège du gouvernement et des administrations, accueille aussi, pour des durées plus ou moins longues, des familles issues d’autres départements, ce n’est pas le cas d’El Alto qui draine presqu’uniquement des ruraux du département de La Paz ou de l’altiplano proche.

Les études concernant le les discriminations et le racisme contredisent le stéréotype du racisme crucénien. En réalité, c’est l’inverse qui est vrai. On le constate en analysant les réponses aux questions suivantes posées à un échantillon représentatif de la population bolivienne : Vous êtes-vous sentis discriminés ou traités de manière injuste en raison de votre couleur de peau, votre apparence physique ou votre manière de parler ; dans l’administration publique, à l’occasion de réunions ou d’évènements sociaux, ou dans les lieux publics ? » « La probabilité pour qu’une personne se sente discriminée dans la zone orientale est deux fois moindre que dans la partie occidentale, et cette différence est statistiquement significative et indépendante de la quantité de personnes qui s’identifient en tant qu’indigène. Le département de La Paz est celui où la discrimination est la plus fréquente[33]. » De plus, les habitants des hauteurs sont aussi portés en plus grand nombre à préconiser des gouvernements autoritaires que leurs voisins orientaux (31% contre 11%). Logiquement, à l’inverse, les habitants de la media luna (l’ensemble des départements des Basses Terres du Pando au Nord à Tarija, au Sud) sont plus nombreux à privilégier des gouvernements qui dialoguent (74% contre 54%).

Il serait grand temps que les medias se mettent à l’heure, prennent en compte la Bolivie orientale, et ne nous infligent plus les images et les clichés d’une Bolivie du XIXe et du début du XXe cantonnée sur les hauteurs.

Conclusion

En somme, bien qu’ayant présenté la démission de Morales comme la conséquence de son « erreur » de 2016, et de son « arrogance » (son hubris d’apprenti caudillo pour le chroniqueur de France Inter) à se proclamer victorieux des élections, l’éditorialiste du Monde n’en reprend pas moins sans recul des points centraux de sa propagande en laissant entendre qu’un civil Indien, progressiste, ayant contribué à la prospérité économique du pays abandonne le pouvoir parce qu’il en est chassé par des non Indiens, (Blancs ?) de droite (voire pire encore, racistes et d’extrême droite), d’une manière qui ne peut-être que suspecte (aidés par l’armée).

Dans un final qui ne manque pas de sel, le journaliste entend guider la conduite que devrait suivre ce chenapan progressiste qui s’est un peu laissé aller : il conviendrait qu’il se tienne maintenant en retrait. On ne peut qu’adhérer à ce prêche de modération, et à ce rappel à la loi. Mais comment peut-on croire un seul instant que quelqu’un qui s’est appliqué à prolonger son occupation du pouvoir et à tourner sans cesse la loi puisse « se tenir en retrait » ? Par contraste, ses remplaçants sont condamnés d’avance, avant même d’avoir gouverné, au seul énoncé de leur provenance de leur appartenance sociale et de leur affirmation religieuse.

En fait, l’opposition indigène ou Indien/ non Indien qui imprègne le début de l’éditorial valide une vision qui tend à réduire les hommes et leurs actions, notamment leur comportement politique, à leur origine et à leur couleur de peau. Si pour Morales et les siens cette coupure est une constante d’un discours de mobilisation politique manipulé en appel à la confrontation, elle ne permet de lire ni les politiques ni les alliances (ou divorces, ou affrontements) d’un gouvernement avant tout opportuniste et mu par la seule volonté de se perpétuer, ni d’interpréter les mobilisations qui ont, finalement, mené à sa démission.

*

Agrandissement : Illustration 4

Sans aller loin dans l’analyse, il faut plutôt voir dans ce printemps bolivien l’éveil d’une Bolivie plus urbaine, plus jeune et plus éduquée, ouverte au monde, à l’innovation, à la démocratie, plus respectueuse des droits de l’homme, soucieuse de l’environnement (l’incendie de la Chiquitania a servi de révélateur sur ce point, mais elle reflète une tendance profonde qui est pointée dans l’enquête mondiale sur les valeurs mentionnée plus haut), contre le conservatisme autoritaire incarné par un gouvernement centraliste, démagogue, paternaliste, machiste et prébendier. Cette tendance à l’ouverture démocratique arrivera-t-elle à s’imposer parmi les nouveaux élus ? C’est loin d’être gagné. Le paysage politique est dévasté. Hormis le MAS (actuellement en crise), les partis sont des coquilles vides sans programme ni orientation claire. Et bien des figures de l’opposition peuvent être rangées dans la catégorie du conservatisme autoritaire. De plus, toutes les institutions publiques sont gangrenées par le clientélisme et la corruption, l’appareil de justice est une catastrophe, l’économie est en souffrance…

L’avenir politique proche du pays dépend des résultats des élections nationales (présidentielles et législatives) à venir dont la tenue a été décidée par le gouvernement de transition et la loi votée par le parlement le 24 novembre dernier[34] ; un parlement où les élus du MAS sont largement majoritaires. De manière inattendue, ils ont suivi une ligne politique conciliatrice qui s’écarte de celle d’Evo Morales et de son entourage immédiat. Le tribunal électoral national et ses antennes départementales sont d’ores et déjà en place. C’est lui qui va maintenant réguler l’ensemble du dispositif électoral. Mais il ne peut pas changer la loi électorale mise en place par le pouvoir précédent : une loi qui avait été taillée sur mesure pour favoriser la permanence de Morales et des siens aux postes de responsabilité du pays.

[1] https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/11/14/bolivie-les-erreurs-d-evo-morales_6019123_3232.html Je ne prends plus en compte la chronique de France Inter puisqu’elle a été publiée avant la passation de pouvoir.

[2] On a parlé d’un rassemblement de plus d’un million de personnes à Santa Cruz lors du cabildo du 4 octobre dernier. Ce chiffre est peut-être exagéré. Mais pour saisir l’ampleur du mouvement, il faut rappeler que la Bolivie compte 11 500 000 habitants. La Paz/ El Alto et Santa Cruz de la Sierra abritent environ 1 500 000 de personnes et Cochabamba 1 million. https://www.youtube.com/watch?v=Og--gfcD8M4

[3] https://eju.tv/2019/10/cabildos-marchas-paros-y-hasta-huelgas-en-el-dia-de-la-democracia/

[4] La Xe marche des peuples indígènes du Chaco et de l’Amazonie de Bolivie, regroupés dans les associations Acisiv, OICH, Cidob et Coica, demandait l’annulation des élections en raison des fraudes et la démission du vice- président et du président pour leurs abus et agressions à l’égard du peuple bolivien et pour avoir violé la Constitution http://eju.tv/2019/10/mineros-marchan-contra-evo-en-potosi-y-en-santa-cruz-crean-bolivia-tv-ciudadana/

[5] https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191106/transporte-se-suma-civicos-sale-bloquear

[6] L’Unión Revolucionaria del Magisterio (URMA), qui dirige les enseignants de La Paz et Cochabamba ; Rodrigo Echalar, professeur et président du comité cívique de Sucre ; une fraction du Comité Cívico Popular de Cochabamba pilotée par Miguel Lora ; et José Luis Álvarez de la FDTEULP (Federación Departamental de Trabajadores en la Educación Urbana de La Paz).

[7] https://www.eldeber.com.bo/157164_por-que-se-fue-evo

[8] https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/10/24/morales-se-ofrece-dar-talleres-sobre-como-bloquear-235407.html

[9] https://diarionuevosur.com/la-revolucion-de-las-pititas/ moquée par Morales le 24 octobre “Dos o tres personas están bloqueando amarrando pititas ¿qué paro es ese?, soy capaz de dar talleres o un seminario de cómo se hacen las marchas, para que aprendan. »

[10] Regroupement d’organisations locales représentatives allant des représentations consulaires aux associations récréatives et sportives, et pouvant ou non inclure les organisations syndicales.

[11] Ce comité est principalement organisé autour de l’université mayor San Andrés de La Paz (son recteur en est le leader) et de l’assemblée permanente de défense des droits de l’homme (APDHB) http://www.debatesindigenas.org/14-la-necesidad-de-decir-lo-incomodo.html?fbclid=IwAR2qkEjaWGMnhzD-ZMTSt-_32xZf-4PfNKxjpIECG3udLa_n9PZYPhhNpC8

[12] https://www.infobae.com/america/america-latina/2019/11/10/la-central-obrera-boliviana-pidio-la-renuncia-a-evo-morales/

[13] “Las ciudades dejen de perjudicar con paros, he escuchado yo, si quieren paro no hay problema los vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguantan”, advirtió el Primer Mandatario. »

[14] https://elpais.com/internacional/2019/10/30/actualidad/1572457679_024008.html

[15] L’image de cette femme humiliée a fait le tour du monde et on en a fait un symbole de la barbarie des opposants au régime. Mais rien n’a été dit sur les attaques armées qui avaient précédé cet épisode.

[16] https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20191109/policia-consigue-liberar-rehenes-emboscados-vila-vila

[17] https://www.elcomercio.com/actualidad/heridos-disparos-caravana-evo.html ; https://eju.tv/2019/11/francotiradores-disparan-contra-buses-de-mineros-que-vienen-a-la-paz/

[18] Evo Morales part au Mexique dans la nuit du 11au 12 et Jeanine Anez occupe la présidence le 12.

Immédiatement après l’annonce de la démission de Morales une seconde phase de troubles démarre à l’initiative de ses partisans qui, notamment dans la ville d’El Alto, ont commencé à s’attaquer à des postes de police, des domiciles privés, des entreprises… au cri de « Ahora si guerra civil ».. Il en est allé de même dans le Chaparé où les hommes ont été appelés à se constituer en groupes de guerilla. Et dans la nuit du 11 la police et l’armée ont commencé à coordonner le déploiement de leurs forces pour répondre « aux groupes de vandales qui terrorisent la population ».

[19] On vient d’apprendre que Camacho et Pumari se sont alliés pour se présenter ensemble aux prochaines élections présidentielles, le premier en tant que président et le second comme vice-président.

[20] https://correodelsur.com/local/20191023_civicos-cumplen-paro-indefinido.html ; https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/santa-cruz-resistencia-femenina-hace-frente-a-la-reeleccion-indefinida-de-evo--384075

[21] https://www.lostiempos.com/oh/entrevista/20180129/alejandra-serrate-ahora-gobierno-se-opone-mayorias

[22] https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/14/conoce-jhanisse-vaca-daza-la-joven-boliviana-que-destaco-en-la-oea-240428.html

[23] Mais elle s’est distinguée depuis par son témoignage devant le Consejo Permanente de la OEA le 11 novembre dernier. https://correodelsur.com/politica/20191212_una-chuquisaquena-a-los-paises-de-la-oea-donde-estaban-todos-estos-anos.html

[24] On peut consulter le rapport complet à cette adresse : https://www.ciudadaniabolivia.org/es/node/813

[25] 2017 survey for Latinobarometro

[26] « Serán mis bases, será el de arriba (Dios) el que diga dónde tengo que llegar y por qué tengo que estar ahí » https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/12/29/la-gente-que-esta-alla-con-evo-es-gente-que-ha-hecho-dano-al-mas-241834.html

[27] https://www.youtube.com/watch?v=k5gLxxlx3Hc ; https://www.emol.com/fotos/18206/#1006737/Matrimonio-colectivo-en-Bolivia

[28] El Deber, 25 décembre 2007.

[29] https://www.periodistadigital.com/cultura/religion/america/20100514/evo-morales-dijo-papa-le-pidio-audiencia-noticia-689400994992/ il a aussi affirmé « Le pape me fait sentir bien en tant que catholique » https://catolicosalerta.com.ar/noticias03/secta-boliviana.html»

[30] https://twitter.com/evoespueblo/status/1209795757051666433

[31] https://www.opinion.com.bo/opinion/miguel-miranda-h/izquierdas-laicidad-fundamentalismos/20191128233752738911.html?fbclid=IwAR1rxQbafkVSB0xrOZZzEdAjsvDYJX25hVUXBO5XBRiGGev7LFMDTREYY68

[32] https://www.paginasiete.bo/nacional/2015/11/25/garcia-linera-asegura-escondera-todo-sera-tristeza-78126.html

[33] Daniel E. Moreno Morales, « Los escenarios de la discriminación en Bolivia », Nueva Crónica, n°27, 24 octobre-6 novembre 2008. Voir aussi : Mitchell A. Seligson, Abby B. Cordova, Juan Carlos Donoso, Daniel Moreno Morales, Diana Orcés, Vivian Schwarz Blum, Auditoria de la democracia. Informe Bolivia 2006, La Paz, USAID, 2006, p.32-35. L’étude est consultable sur le site : https://www.vanderbilt.edu/lapop/bolivia/Cultura_Politica_de_la_democracia_en_Bolivia_2010.pdf

http://sitemason.vanderbilt.edu/files/jFo6U8/Bolivia_Audtoria_de_la_Democracia__2006_v14d.pdf

Une deuxième étude du Fonds pour la démocratie des Nations Unies corrobore ces résultats : Valores y actitudes frente a la conflictividad en Bolivia, La Paz, mars 2009. Elle est consultable ici :

http://www.bancotematico.org/archivos/primeraMano/archivos/presentacion_encuesta_nacional_undef.pdf

[34] https://eju.tv/2019/11/arranca-proceso-electoral-bolivia-ya-tiene-la-ley-para-ir-de-nuevo-a-las-urnas-en-2020-sin-evo/