Bref rappel historique

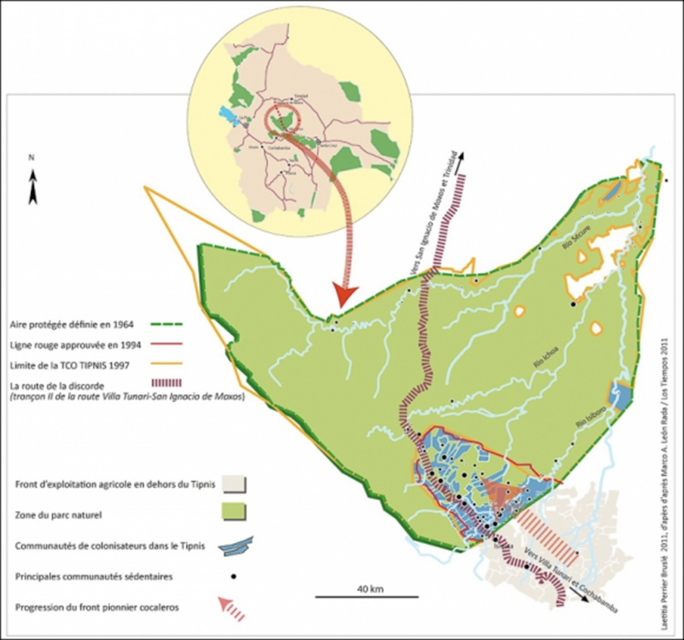

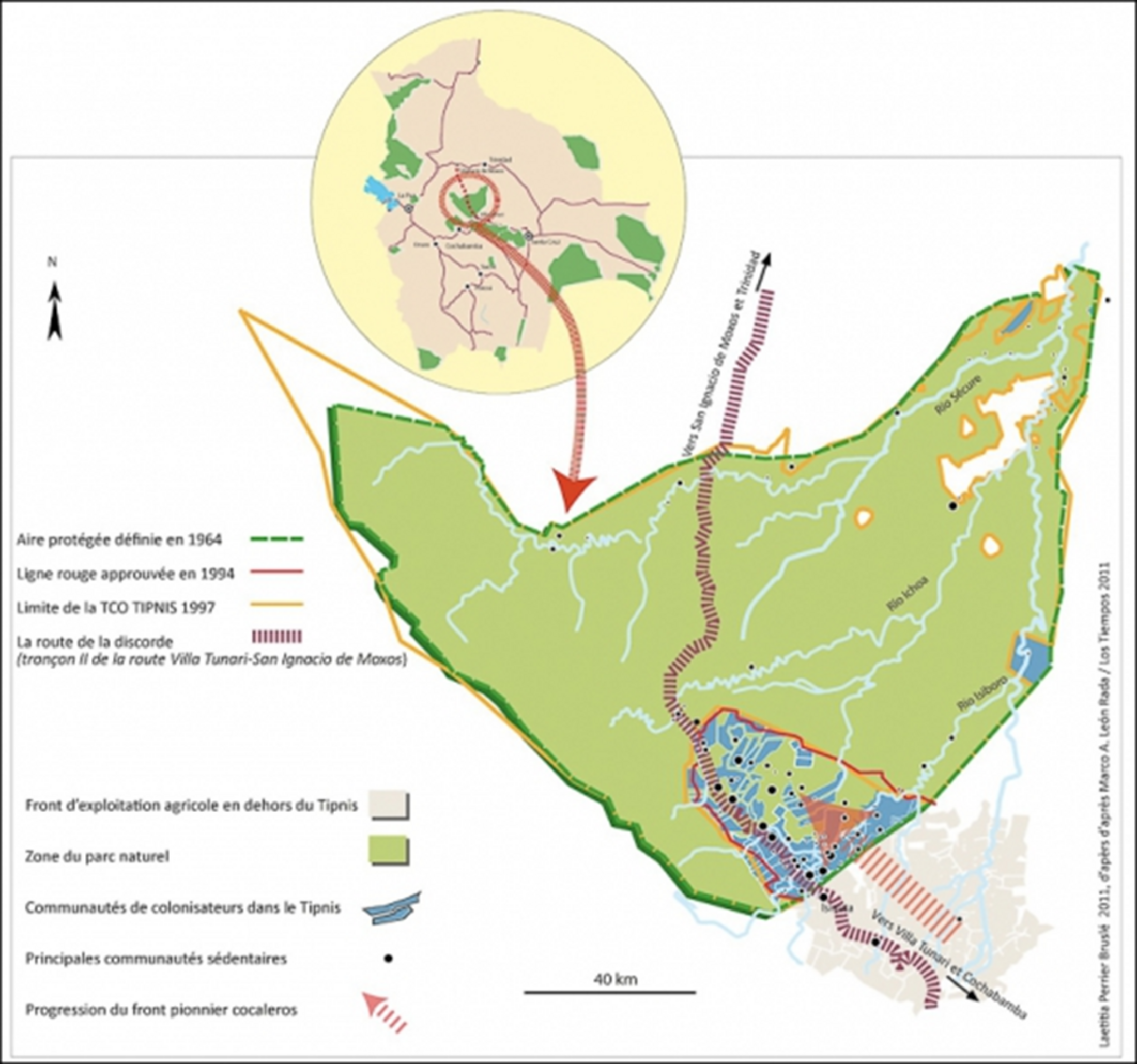

Le Parc national Isiboro-Sécure a été créé le 22 novembre 1965[1]. Situé au cœur du pays, à cheval sur les départements de Cochabamba et du Beni, dans le bassin amazonien, il s’étend sur 12 000 km². Le 24 septembre 1990, il est devenu Territoire indigène des peuples Mojeño-Trinitario, Yurakaré et T’siman, et son titre de propriété a été attribué à la sous-centrale syndicale du Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) qui représente 64 communautés indigènes de 12 388 personnes (recensement de 2001). Ce titre a été confirmé par un décret de juin 2009, signé par le président Evo Morales.

Au fil des ans, le parc a été pénétré par les colons cultivateurs de coca dans sa partie sud qui borde la province du Chaparé (département de Cochabamba)[2]. Si bien qu’au vu de cette situation, le titre de propriété des TIPNIS, signé en 2009 par Evo Morales, en accord avec les indigènes et les syndicats de cocaleros, délimite une zone de 133 700 ha (le polygone 7), par une ligne rouge que les colons ne doivent pas franchir. En fait, cette ligne de démarcation avait été mise en place en 1994, et dès 2004 les colons faisaient pression pour la porter plus au nord afin d’entériner leur envahissement du parc, souvent violent. Le nouvel accord n’a pas été plus respecté que le précédent[3] ; l’invasion cocalera du TIPNIS n’a jamais cessé depuis lors.

Le projet d’ouverture d’une route entre Villa Tunari (Cochabamba) et San Ignacio de Moxos (Beni) qui couperait le parc en deux en son milieu est en discussion depuis l’année 2010. Longue de 360 kilomètres, cette route est prévue en trois parties. Le tronçon I, de 47 kilomètres, au sein du polygone 7, va de Villa Tunari à Isinuta (Cochabamba). Et le tronçon III, long de 82 kilomètres, relie San Ignacio de Moxos à Monte Grande (Beni). Les 177 kilomètres restants, entre Isinuta et Monte Grande, traversent le parc naturel.

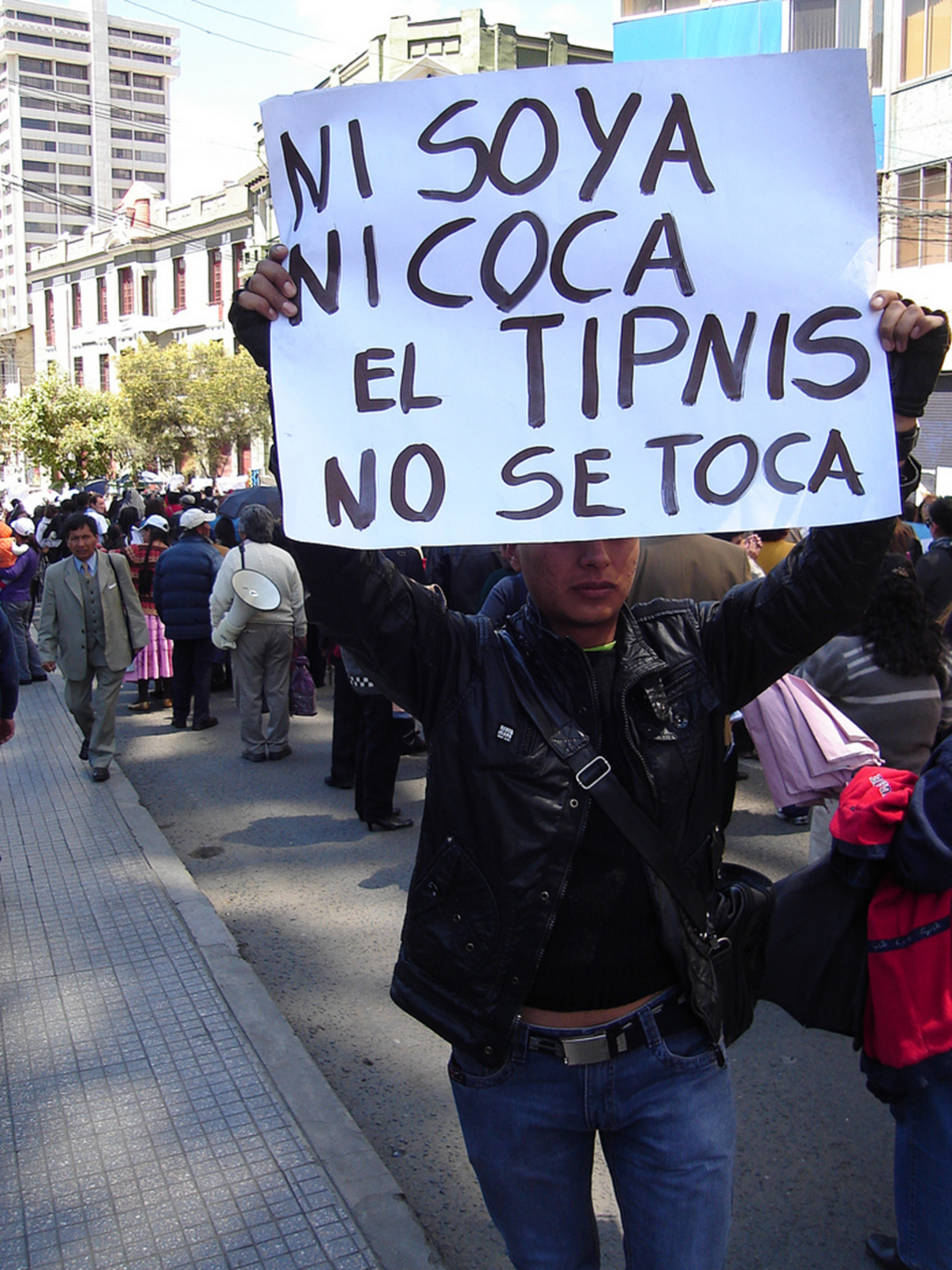

Les indigènes du TIPNIs se sont opposés à ce tracé que le gouvernement a refusé de négocier, si bien qu’à bout d’arguments, pour tenter d’empêcher la construction de la route, et faire respecter les principes d’administration des aires protégées de la loi du Medio Ambiente du 27 avril 1992, repris dans la Constitution de 2009, 500 indigènes du TIPNIS se sont lancés, le 15 août 2011, dans une longue marche protestataire (huitième marche indigène[4] Por la defensa del TIPNIS, los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas). Partis de Trinidad (Beni), ils ont rallié La Paz en trois mois.

Agrandissement : Illustration 1

À la suite d’une violente répression par la police, le 25 septembre, à Chaparina (Cochabamba), l’opinion publique a basculé du côté des marcheurs et plus de 100 000 personnes se sont massées dans les rues de La Paz pour les accueillir, le 19 octobre 2011[5]. Acculé par la pression de la rue, le 24 octobre 2011, Evo Morales a fait voter une loi de protection du TIPNIS (loi 180) qui l’a transformé en un espace « intangible » qu’aucune route ne peut traverser.

Cependant, en réalité, il mûrissait déjà sa vengeance. Le 30 janvier 2012, une contremarche de soutien à l’action du gouvernement arrivait à La Paz. Menée par les cocaleros du polygone 7 (regroupés dans le syndicat Consejo Indígena del Sur (CONISUR)), elle était appuyée par des membres de la Confédération syndicale paysanne (CSUTCB), des femmes paysannes syndiquées et des mineurs des coopératives[6]. Les marcheurs réclamaient explicitement l’annulation de la loi d’ « intangibilité » du parc[7].

Et le 10 février 2012, le gouvernement qui, jusque-là, ne s’était pas soucié de questionner les indigènes du TIPNIS (la Constitution prévoit cette étape préalablement à l’exécution de tout projet qui les concerne) a promulgué une loi de Consulta previa (loi 222) destinée à mettre en place un dispositif de consultation afin de savoir si les habitants du TIPNIS acceptaient ou non l’ « intangibilité » et la construction de la route.

Si bien qu’entre avril 2012 et juillet 2012, les indigènes du parc se sont lancés dans une neuvième marche depuis Trinidad jusqu’à La Paz, pour signifier leur refus de cette consultation dont les modalités ne leur apparaissaient pas claires (on ne savait pas très bien qui allait être consulté), et les intentions évidentes : reprendre la mise en chantier de la route.

Mais leur entreprise a été vaine et, de juillet à décembre 2012, le gouvernement a organisé son enquête qu’il a conclue en affirmant que la majorité des 69 communautés du TIPNIS désiraient que la route soit construite. Des rapports internationaux et une enquête de l’Église démontrent l’inverse, et fustigent cette étude soi disant « préalable », fondée sur la coercition, et le clientélisme.[8]

Mais fort du résultat de son examen, le gouvernement fait entreprendre les travaux sur les tronçons un et trois avec des entreprises nationales. Puis entre 2015 et 2017, il débute illégalement la construction de ponts dans la partie 2, celle du Parc[9].

Et finalement, le 13 août 2017, Evo Morales promulgue la loi 266 qui abroge la loi 180 du 24 octobre 2011 et met donc fin à « l’intangibilité » du Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Concrètement, cela signifie que le TIPNIS perd son caractère de Parc national, ou du moins n’est plus réellement protégé et que sa gestion n’est plus vraiment assurée par les indigènes qui l’habitent. L’article 9 de la loi autorise l’ouverture de chemins vicinaux, de routes, de systèmes de navigation fluviaux, aériens et autres, et permet la "participación de privados". La voie est libre pour la mise en chantier du tronçon 2 de la route.

Agrandissement : Illustration 2

Le rideau de fumée des justifications

Mettons d’abord l’accent sur la cynique imposture d’un gouvernement qui se présente comme le défenseur de la Pachamama, de l’environnement, du bien vivre (buen vivir) et des indigènes, et qui se fait même le champion de ces défenses conjuguées. Il s’enorgueillit notamment d’avoir amené les Nations Unies à promouvoir un jour mondial de la Terre-Mère et d’avoir organisé trois sommets internationaux, à Tiquipaya (Cochabamba) pour promouvoir les droits de l’environnement et des indigènes bafoués par le capitalisme qui les exploite et les asservit, pille leurs territoires et souille leur environnement[10].

Le mois d’avril passé, à l’occasion du dixième sommet anniversaire de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Mundo des Nations Unies, Evo Morales Ayma déclarait encore :

" Sœurs et frères, grâce à la conscience du peuple, grâce à la lutte des mouvements sociaux et spécialement du mouvement paysan, indigène , originaire (…) nous avons récupéré notre identité et en conséquence notre dignité et notre souveraineté (…) Les peuples originaires du monde entier doivent être organisés, unis et mobilisés pour défendre la vie sur la planète (…) Notre Terre-Mère doit être défendue, l’existence de la famille humaine est en danger, et nous sommes devenus le principal danger que doit affronter l’humanité. »[11]

En réalité, l’indianisme et l’environnementalisme d’Evo Morales, théorisés par le vice président García Linera, sont de pures constructions idéologiques de légitimation de sa prise de pouvoir et de sa permanence à la tête du pays. Ce sont des artifices discursifs et des mises en scène (la cérémonie d’investiture dans le temple de Tiwanaku, le drapeau indigène (Wiphala), les vêtements aux ornementations indigènes, l’instauration d’un jour de l’an indien…) ; des moyens de mobilisation, mais en aucun cas des fins.

Et il faut reconnaître que jusqu’à la huitième marche indigène de 2011, ils ont admirablement fonctionné pour accréditer le gouvernement du pays tant à l’intérieur de la Bolivie qu’à l’étranger. Et on peut dire avec Gustavo Pedraza que « l’alliance du MAS avec le mouvement indigène des Basses Terres fut peut-être son plus grand succès.[12] » parce qu’elle a assuré sa présence sur l’ensemble du territoire national en reprenant à son compte la revendication indigène de réunion d’une assemblée Constituante pour fixer les règles d’une souveraineté territoriale indigène avec une représentation indigène autonome.

Révisons quelques arguments de la propagande gouvernementale destinée à justifier la construction de la route, des plus grossiers aux plus sophistiqués.

Le premier argument a été de prétendre que cette voie de communication a été réclamée par les indigènes et que le gouvernement s’est contenté d’obéir à cette demande. De fait, selon le résultat de l’enquête préalable[13] de 2012, qui n’a de préalable que son intitulé, 58 des 69 communautés consultées (11 ont décidé de ne pas participer) auraient accepté d’annuler la loi d’ « intangibilité » ; 46 se sont prononcées en faveur de la construction de la route (14 à la condition que les corregidores[14] décident son tracé).

Cependant, une contre enquête menée par une commission composée de membres de l’Église Catholique, de l’Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), accompagnée par des représentants de la Federación Internacional y de los Derechos Humanos (FIDH) à l’invitation de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB) et des dirigeants indígènes du TIPNIS, assure que la consultation ne fut ni « libre », ni « informée » comme le voudrait la Constitution, et qu’elle fut même biaisée pour ne pas dire trafiquée. Sur les 36 communautés visitées par cette commission, 30 signifièrent leur refus de la construction de la route, et trois des six restantes ne l’acceptèrent que sous la condition d’études complémentaires[15].

D’autre part, selon Fabián Gil, nouveau président de la Sub Central TIPNIS, le fait que 64 des 66 communautés[16] du territoire indígène soient éloignées du tracé programmé prouve sans conteste que l’on cherche seulement à favoriser les intérêts des colons.[17] Si bien que pour les autorités du TIPNIS, cette loi n’est qu’une violation de plus du principe constitutionnel de la consultation préalable et de l’autonomie des peuples indigènes.

Aux dires du Viceprésident García Linera : « L’intangibilité signifie que vous ne pouvez pas enlever une feuille, vous ne pouvez pas soulever une branche, vous ne pouvez rien toucher, vous ne pouvez pas construire une école, un hôpital, ou perforer un puit pour amener l’eau potable aux compagnons »[18]. Ce qui est évidemment faux. Pas plus la loi que son règlement n’interdit de construire des écoles, des hôpitaux ou des antennes sanitaires, voire même de mettre en chantier des projets de développement. Et d’ailleurs, le 15 août 2015, le ministre de la Présidence, Juan Ramón Quintana, inaugurait trois écoles dans les communautés San Vicente de Paul, Coquinal et Dulce Nombre du TIPNIS ; un investissement de 1,8 millions de bolivianos. Et il annonçait la création d’une unité de fabrication de blocs de glace dans celle de Gundonovia et l’ouverture d’un marché aux poissons au bénéfice des communautés riveraines des rios Isiboro et Sécure[19].

De plus, pour se gagner la confiance des habitants du TIPNIS et diviser ses représentants, le gouvernement n’a cessé de multiplier les cadeaux ciblés et discrétionnaires : barques à moteurs, cuisinières, panneaux solaires, pompes à eau, unités de télécommunication…

Mais la meilleure réponse à l’allégation du vice président a été donnée trois jours plus tard par le vice ministre des Transports qui a dressé le bilan suivant : les entreprises forestières ont ouvert des chemins au sein du TIPNIS qui est aussi parsemé de pistes d’aviation clandestines utilisées par les trafiquants de cocaïne, 50 000 hectares y sont dédiés à l’élevage, il y a une industrie du cuir et de la viande de sauriens, et des concessions permettent la pêche, la chasse et le tourisme. Si on ne peut soulever une seule feuille dans le TIPNIS comment expliquer qu’il y existe de telles concessions et passe droits, se demande Pablo Solón[20].

Et puis, est-il si sûr que la route apporterait le développement ? Et quel développement ? Le modèle de développement proposé dans l’agenda patriotique 2025[21] est fondé sur l’exploitation des ressources du sous sol et la production massive d’énergie électrique. Le Viceprésident l’a encore rappelé dans son discours du 6 août dernier. Et la propagande du gouvernement martèle que grâce à cette stratégie la Bolivie a obtenu un des taux de développement les plus élevés d’Amérique latine et qu’elle doit accélérer le rythme des investissements productifs pour vaincre la pauvreté. Mais ce battage se garde bien d’en présenter les coûts humains et environnementaux.

Or le cas du TIPNIS n’est qu’un échantillon de la destruction des aires protégées et des territoires indigènes. Aux projets de vertébration routière s’ajoutent ceux des gigantesques centrales hydroélectriques (El Chepete, El Bala, Cachuela Esperanza, la binationale Ribeirão (avec le Brésil)…), ceux des prospections d’hydrocarbures et l’extension programmée de la frontière agricole, tandis que l’exploitation minière et la culture de la coca (avec engrais, pesticides, herbicides...), et sa transformation en sulfate et chlorhydrate de cocaïne, contaminent durablement les cours d’eau et les lacs.

Selon la sociologue Fernanda Wanderley, les dégâts de ce modèle de développement sont spectaculaires : la Bolivie serait un des trois pays au monde ayant les taux de déboisement et de pollution par habitant les plus élevés au monde[22].

Et enfin, si l’on examine dans quelles conditions vivent les populations des zones où les travaux de la route ont débuté, on voit qu’au nord du TIPNIS les indigènes sont de plus en plus prisonniers des entrepreneurs forestiers et des éleveurs qui les exploitent en tant que péons, et qu’au sud les cocaleros s’approprient leurs territoires et louent leurs services. Les indigènes qui occupaient traditionnellement tant la région du Chaparé que le polygone 7 du TIPNIS colonisés par les cocaleros, les Yuracaré et les Yuqui, sont devenus des subordonnés et des marginaux, voire des mendiants, privés de territoires et de ressources propres et souvent minés par la maladie[23]. Prétendre que la route leur permettra de s’éduquer et de se soigner relève donc de la plus éhontée des propagandes. Il y a toutes les chances pour qu’elle conduise, au contraire, à leur asservissement voire à leur disparition.

Le 6 août dernier, dans son discours de commémoration des 192 ans d’indépendance de la Bolivie, le viceprésident Álvaro García Linera s’est prononcé contre « l’environnementalisme colonial élitiste » (medioambientalismo colonial elitista) diffusé par les propagandistes du colonialisme capitaliste qui ignore les besoins sociaux des peuples. « Il est indispensable de promouvoir le surgissement d’un environnementalisme, d’une écologie sociale qui, tout en promouvant la protection de la nature, prenne aussi en compte les besoins de cette partie de la nature qu’est l’être humain qui a des demandes sociales et des besoins humains qui doivent être satisfaits par la transformation de la nature »[24], a-t-il ajouté.

Selon lui, le colonialismo medioambiental suscite l’auto-culpabilisation et l’auto-dépréciation des pays pauvres, et les conduit à préserver leurs territoires au détriment des besoins de leurs populations, sans que les pays riches diminuent pour autant leurs activités de production déprédatrices.[25]

Il ajoute que le Nord, capitaliste et oligarchique, est responsable de l’émission de gaz à effet de serre et du changement climatique, et que la Bolivie, au contraire, grâce à l’Amazonie aide à absorber une partie de l’excès de dioxyde de carbone. Il reste donc une marge de manœuvre pour un développement favorable à la population nationale. De plus, puisque la faute revient aux pays riches, il leur revient de trouver les solutions et d’en payer le prix. La Bolivie ne doit en aucun cas subir les dictats des capitalistes et des impérialistes.

Cependant, la construction de cette route n’a pas été imposée par l’impérialisme qu’abomine le vice président. C’est le projet d’un gouvernement qui condamne journellement le capitalisme tout en le pratiquant assidument en utilisant les ressources d’un appareil d’État qu’il a systématiquement centralisé, concentré et verrouillé. Et comme le soutient Leonardo Tamburini, « La route qui traverse le TIPNIS n’a rien de socialiste ou d’écologique. Au contraire, c’est une route capitaliste transnationale et destructrice de l’environnement et des peuples indigènes.»[26]

Les raisons

La première raison qui vient à l’esprit, de loin la plus souvent avancée, est que le gouvernement veut satisfaire sa principale clientèle : celle des cultivateurs de coca. En ouvrant la route, il leur offre la possibilité d’accéder à de nouvelles terres de culture et d’accroître ainsi leur production et leur richesse.

Mais la clientèle cocalera est déjà une clientèle entièrement acquise au gouvernement ; elle sait très bien que toute autre option politique lui serait défavorable.

Et la population du Chaparé a déjà été comblée de multiples manières tant par des projets de développement local (usine de papier, d’urée…) que des infrastructures (routes, hôpitaux, aéroport de Chimoré…) et dernièrement par la légalisation des cultures de coca de leur région[27]. Tandis qu’à l’échelon national la politique gouvernementale a consisté à limiter l’extension des cultures de coca qui auraient même diminuées, selon les rapports de l’ONU.

Enfin, cette explication ne prend pas en compte le fait que, «les plus gros et les plus riches des cocaleros ne sont pas favorables à une extension des cultures de coca au-delà des 23 000 hectares actuellement admis par la loi », parce qu’avec la production des seules terres qu’ils mettent actuellement en valeur, « ils vendent leur coca cinq à huit fois plus cher que la coca péruvienne. »[28]

Si bien que pour Roger Cortez, si la pression des plus puissants des cocaleros est néanmoins réelle, c’est plutôt pour diversifier leurs avoirs et leurs investissements : « par la commercialisation du bois et de la faune sylvestre, et surtout, grâce à l’extension de la frontière agricole, en maîtrisant le marché spéculatif de la terre destinée aux cultures d’exportation, en la louant ou en la vendant aux agroindustriels du soja et aux éleveurs. »[29]

Bien entendu, aussi bien les entrepreneurs forestiers que l’agrobusiness et les éleveurs de bétail sont favorables à l’entreprise. Les entreprises pétrolières ayant obtenu récemment des droits de prospection dans les zones protégées[30] n’y voient que des avantages ; ce sera autant de pistes en moins à ouvrir à leur frais. Les colons qui aspirent à grossir les rangs des cocaleros y placent leurs espérances. Les prospecteurs miniers y voient de nouvelles opportunités. Les commerçants aussi.

Enfin, n’oublions pas la bureaucratie d’État qui administre la construction routière. En 2011, le surcoût de la route avait été estimé à 150 millions de dollars. Le contrat sans adjudication entre l’agence nationale d’administration des axes routiers Administradora Boliviana de Caminos (ABC) et l’entreprise brésilienne OASltda propriété de la famille du président Lula Da Silva était un contrat clefs en main[31]. De plus, selon la clause 22 du financement signée en août 2008 entre la ABC, la banque brésilienne BNDES et OASltda, le contrat était assujetti aux lois du Brésil.

La mobilisation indigène avait fait capoter l’opération. Et l’entreprise OAS, accusée de fraude, avait été expulsée du pays. Mais pour la reprise de la construction on prévoit de nouvelles études techniques tant pour ajuster le tracé que pour la mise en œuvre de la route, qui sans nul doute permettront de garnir les poches des affidés du pouvoir.

Conclusion

Les justifications avancées pour la construction de cette route ne servent qu’à abuser les gogos. Son ouverture favorise de puissants intérêts économiques et politiques et permet d’articuler, de conforter, de nourrir une clientèle tous azimuts en vue des prochaines élections – notamment la réélection de Morales à la présidence du pays, en 2019 : cocaleros et plus généralement colons, entrepreneurs forestiers, agriculteurs industriels et éleveurs, trafiquants de flore et de faune, coopérateurs miniers, entrepreneurs d’hydrocarbures, commerçants de tous niveaux, contrebandiers, bureaucrates parasites de l’appareil public … Et dans le même mouvement, elle fortifie son bastion du Chaparé: un État dans l’État dans lequel le parti contrôle tout étroitement.

Bien sûr, l’appât du gain est un puissant moteur pour la cohorte des courtisans et valets d’Evo Morales, que María Galindo qualifie de « bourgeoisie socialiste bleue » (sociburguesía azulada)[32]; certainement le plus puissant. Et tous savent qu’ils ne sont rien sans lui.

Mais il me semble que ce qui meut principalement le caudillo, c’est son insatiable soif de pouvoir qui passe par son maintien au sommet de l’État et la jouissance de son exercice.

Et comme le dit Raúl Peñaranda U., le chef suprême s’est entiché de cette route, avec ce tracé. Il n’y a pas à y revenir. Elle doit être exécutée. Il l’a dit et redit. La route se fera « que vous le vouliez ou non ». C’est un défi personnel.

À cette jouissance s’ajoute celle de la vengeance d’un homme animé par la rancune et le ressentiment[33]. N’oublions pas, en effet que le premier essai pour mettre cette route en chantier lui a valu une de ses pires déroutes. Humilié par ces marcheurs qu’il avait insultés, ridiculisés, violemment réprimés et par les milliers de pazéniens venus les accueillir, il avait été contraint d’en annuler précipitamment la construction pour sauver sa peau de président. Et depuis lors, il n’a de cesse de diviser, acheter, suborner, terroriser, châtier tous ceux qui l’ont entravé : leaders indigènes, ONG environnementalistes, politiciens de l’opposition (principalement ceux du Beni)…

Si bien qu’en accord avec María Galindo, je dirai que cette saignée routière répond au « caprice machiste et violent de soumettre les peuples qui se sont soulevès contre Evo Morales lors des huitième et neuvième marches indigènes en défense du TIPNIS. C’est un projet de colonisation des indigènes amazoniens par la coalition colla-aymara-quechua et cocalera [34]». « Evo avait annoncé que tout allait changer. Mensonge ! Mensonge ! C’est la même saloperie (porqueria).»[35]

[1] Le décret loi 07401 du 22 novembre 1965 crée le Parque Nacional Isiboro-Sécure dans le but de conserver les bassins hydrographiques, préserver les sources des rivières, la richesse des ressources naturelles et leur cadre qui pourraient être affectés par la construction d’une route de piémont et par la colonisation.

[2] Selon les rapports annuels de l’ONU, 95% de la coca produite dans la province du Chaparé alimente le marché de la drogue. Evo Morales est reconduiit d’années en années à la tête de la coordination des syndicats de producteurs de coca de cette province.

[3] Les témoignages de cette invasion sont multiples. Un exemple : selon les journalistes de l’agence ERBOL dépêchés sur place, « Les colons dépassent la ligne rouge du TIPNIS, depuis deux ans, pour semer de la coca dans les pueblos Trinitarios du polygone 4 où ils ont déboisé de nombreux hectares pour s’approprier la terre »ERBOL, 17 août 2011.

[4] La première, en 1990, avait amené le gouvernement de Jaime Paz Zamora à créer six parcs protégés. Les suivantes ont été destinées à obtenir la reconnaissance de droits spécifiques tant culturels que sociaux et économiques. En 2002, la quatrième, de Santa Cruz à La Paz, Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales a promotionné l’idée de réunir une assemblée Constituante pour inscrire l’autonomie des peuples indigènes dans la Constitution ; une demande renouvelée en 2006 à l’occasion de la sixième marche, Santa Cruz-Sucre et exaucée par la Constitution de 2009 qui reconnait l’existence de 34 nationalités indigènes, leur droit à l’autonomie, et la consultation préalable de leurs habitants pour tout projet qui les concerne..

[5] Voir : Laetitia Perrier-Bruslé, « Le conflit du Tipnis et la Bolivie d’Evo Morales face à ses contradictions : analyse d’un conflit socio-environnemental », EchoGéo, mis en ligne le 26 janvier 2012 URL : http://echogeo.revues.org/12972 ; DOI : 10.4000/echogeo.12972. La carte qui illustre ce billet est tirée de cet article.Voir aussi la présentation de la Fondation Tierra : http://www.ftierra.org/index.php/publicacion/libro/56-marcha-indigena-por-el-tipnis-la-lucha-en-defensa-de-los-territorios

[6] C’est-à-dire les organisations appartenant à la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM) demeurant fidèles (ou inféodées) au gouvernement après que la Confederación de Pueblos Indígenas de

Bolivia (CIDOB) et le Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ) l’aient désertée en soutenant la marche protestataire des indigènes du TIPNIS.

[7] Elle est explicitement soutenue par Evo Morales. Cf Los Tiempos, 29 décembre 2011.

[8] http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/12/iglesia-comunidades-tipnis-rechazaron-carretera-148056.html

[9] http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/4/video-confirma-avance-obras-construccion-puente-tipnis-147191.html http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/21/tipnis-aceleran-obras-tres-puentes-ensanchan-149077.html

Ces constructions avaient été annoncées par Evo Morales en personne, au moment de l’inauguration du tronçon 1, Villa Tunari–Isinuta, Los Tiempos, 11 septembre 2016.

[10]La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC)

19-22 avril 2010 ; La II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, 10-12 octobre 2015 ; la Conferencia Mundial de los Pueblos por una Ciudadanía Universal y un mundo sin muros, 20 et 21 juin 2017.

[11] http://www.paginasiete.bo/opinion/guadalupe-peres-cajias/2017/8/11/whiphalas-vemos-147865.html

[12] http://www.ftierra.org/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=56&cf_id=48

[13] La consultation s’est déroulée entre le 29 juillet et le 7 décembre 2012. Pour lire le rapport final : https://www.oopp.gob.bo/uploads/INFORME%20FINAL%20OK1.pdf

[14] Autorités locales.

[15] Voir : http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/05/Informe-Verificaci%C3%B3n-Consulta-TIPNIS.pdf Voir aussi : https://www.fidh.org/IMG/pdf/bolivia609esp2013.pdf

[16] Le nombre des communautés varie au fil du temps, et selon le découpage qu’opère, à son gré, le gouvernement.

[17] https://es.mongabay.com/2017/08/bolivia-evo-morales-promulga-ley-elimina-la-intangibilidad-del-tipnis/

[18] http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Vice-recuerda-que-en-una-consulta-se-acepto-hacer-la-carretera-por-el-Tipnis-20170804-0014.html

[19] http://www.erbol.com.bo/noticia/indigenas/17082015/gobierno_entrega_unidades_educativas_en_el_tipnis

Voir aussi : http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0721/noticias.php?id=101085&calificacion=2

[20] http://www.paginasiete.bo/ideas/2017/8/13/tipnis-tragedia-farsa-147898.html

[21] http://vpc.planificacion.gob.bo/uploads/recursos/AGENDA_PATRIOTICA2025_QUIEN_HACE_QUE.pdf

[22] http://www.paginasiete.bo/opinion/fernanda-wanderley/2017/8/3/tipnis-simbolo-derechos-indigenas-madre-tierra-146967.html

Según la Fundación Solón, entre 2001 y 2013 la deforestación fue de 8,6 millones de hectáreas; es decir, que en 13 años hicimos desaparecer un bosque del tamaño de Portugal.

Pour plus de précisions concernant les émissions de CO2 et la déforestation en Bolivie voir le résumé de Gonzalo Chávez : http://www.paginasiete.bo/opinion/gonzalo-chavez/2017/8/13/leninismo-extractivista-soviets-cocaleros-148094.html

Selon la Fondation Solón, 8,6 millions d’hectares ont été déboisés entre 2001 et 2013, soit l’équivalent de la superficie du Portugal.

[23] http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/20/indigenas-tipnis-peones-propia-tierra-148990.html

[24] http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/12/ecologismo-socialista-garcia-linera-genera-polemica-148058.html

[25] http://paginasiete.bo/opinion/carlos-d-mesa/2017/8/13/tipnis-ambientalismo-social-148096.html

[26] http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/8/12/ecologismo-socialista-garcia-linera-genera-polemica-148058.html

[27] Ley General de la Hoja de Coca du 8 mars 2017. Voir : https://lostiemposdigital.atavist.com/ley-coca-bolivia

[28] http://www.paginasiete.bo/opinion/roger-cortez-hurtado/2017/8/1/retorcido-secreto-proyecto-carretera-146670.html

[29] http://www.paginasiete.bo/opinion/roger-cortez-hurtado/2017/8/1/retorcido-secreto-proyecto-carretera-146670.html

[30] Décret suprême du 20 mai 2015 (Decreto Supremo 2366), et un autre décret du 18 mars 2015 limite le droit à la consultation des peuples indigènes tant pour l’exploration que pour l’exploitation pétrolière (Decreto Supremo 2298).

[31] Depuis lors, Lula da Silva a été mis en examen pour corruption. Les tripotages d’OASltda font partie du dossier. À propos des négoces associés aux grands travaux boliviens voir : http://elpotosi.net/opinion/20170513_los-grandes-grandes-negocios.html

[32] Le bleu est la couleur emblématique du MAS.

[33] À ce propos, il est bon de garder à l’esprit la vengeance du coup de genou dans les testicules d’un joueur de football d’une équipe adverse : https://www.youtube.com/watch?v=diEQ3je6qfI

[34] Colla désigne l’ensemble des indigènes des hauteurs de Bolivie (altiplano et vallées), par opposition à camba, ceux d’en bas. Aymara et quechua sont les deux langues indigènes les plus parlées dans l’ensemble colla.

[35] http://www.paginasiete.bo/opinion/maria-galindo/2017/8/9/misma-porqueria-147573.html