En 2017, dans le classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières, la Bolivie occupe la 107e position sur 180 pays. Elle a reculé de dix places en un an. Et elle a aussi rétrogradé sur l’indice mondial de l’État de droit (2017-2018 WJP Rule of Law Index) proposé par le World Justice Project (WJP) où elle figure à l’avant dernier rang des pays d’Amérique latine et des Caraïbes répertoriés, juste devant le Venezuela[1].

Aussi ai-je le plus grand respect pour tous ceux qui osent affronter la dictature en marche. Et je salue l’audace de tous les journalistes et intellectuels qui subissent quotidiennement les menaces et les intimidations du gouvernement, et qui peuvent se retrouver du jour au lendemain traînés en justice, emprisonnés ou exilés, voire menacés de mort pour le simple fait d’informer. J’ai la parfaite conscience que leur travail est absolument nécessaire à la vie et à la survie de la démocratie.

Ceci posé, il est évident qu’une partie de ceux qui mettent maintenant en lumière les dictats, les mensonges et les turpitudes de l’évocrate Morales – et de ses épigones – ont contribué à son accession à la présidence et à asseoir sa domination. Certains le reconnaissent : « Il faut le dire : nous avons beaucoup passé sous silence, appuyé, accepté, fêté .. . La Bolivie exaltée a festoyé quand l’Inca a été intronisé… la critique n’était ni la bienvenue, ni acceptée[2]. D’aucuns préfèrent passer ce moment gênant sous silence. D’autres justifient leur choix.

Leur opposition actuelle et leur critique pour être complète et utile devrait prendre en compte les raisons pour lesquelles ils se sont laissés entraîner dans cette voie, et surtout être accompagnée d’une analyse des mécanismes de la concentration des pouvoirs et des décisions arbitraires et violentes auxquelles il a abouti, afin de ne pas les répéter à l’avenir.

Pour certains d’entre eux, les hommes politiques d’avant, les « néo libéraux », « oligarques », et « blanco-mestizos », bénéficiaires de 500 ans de colonisation, étaient coupables des maux du pays ; ils devaient débarrasser la scène politique et être condamnés. Les véritables représentants du peuple, les indigènes, devaient les remplacer. Et donc peu leur importait que l’édifice des instances démocratiques qui avait tant coûté à mettre en place après presque vingt années de dictatures militaires soit tourné, puis démantelé. C’est ainsi qu’ils ont contribué à jeter le bébé avec l’eau du bain.

En fait, la vision d’ensemble du monde politique qu’ils entendaient rénover est pour le moins sommaire. La notion de néo libéralisme (et celles qui lui sont associées : néo colonialisme, néo impérialisme …) était au cœur de leur raisonnement. Elle désigne à la fois une politique et les hommes qui l’incarnent. Traiter un adversaire de néo libéral était insultant et le demeure pour une partie d’entre eux.

Or telle qu’elle est couramment employée dans l’espace politique bolivien cette notion ne permet pas de distinguer le domaine de l’économie de celui de la politique ; elle confond même abusivement les deux. Le « patrón neoliberal », ou modèle néo-libéral désigne l’ensemble de l’espace économico-politique qui doit être libéré. Or il convient de séparer soigneusement ces deux domaines, car l’économie ne détermine pas la politique comme le prêchent certains abrégés marxistes. La mise en place des économies étatisées communistes (URSS, Chine, Cambodge, Cuba…) est au contraire le résultat de volontés politiques. Et comment comprendre que les pays capitalistes occidentaux (ils le sont tous) aient expérimenté une variété de régimes politiques allant des démocraties les plus tolérantes aux totalitarismes fasciste et nazi si on confond ces deux univers?

Si on souhaite vraiment vivre en démocratie, et si on veut qu’elle perdure, il faut se soucier continument du respect des libertés formelles et des règles de transmission des pouvoirs[3]. Pour résister à la tyrannie, il faut défendre les institutions argumente l’historien Thimothy Snyder dans un court essai[4] (inspiré par l’élection de Donald Trump aux États Unis). Elles ne se maintiennent pas automatiquement, même si nous sommes tentés de le croire (du moins actuellement, dans les démocraties occidentales). « L’erreur consiste à penser que les dirigeants qui ont accédé au pouvoir par les institutions ne sauraient changer ou annihiler ces mêmes institutions quand bien même ils ont annoncé qu’ils le feraient »[5]. Dans certains cas, « elles sont privées de leur vitalité et de leur fonction, transformées en simulacre de ce qu’elles étaient jadis, en sorte que loin de résister à l’ordre nouveau, elles s’en accommodent. C’est ce que les nazis appelaient la Gleichschaltung, la « mise au pas »[6]. Quand ce nouveau cadre oppressif est en place, non seulement il est extrêmement difficile de s’en libérer, mais il faut ensuite reconstruire tout l’édifice des instances et des lois démocratiques ; ce qui n’est pas une petite affaire.

De plus, l’idée de la séparation des Boliviens entre indigènes et non-indigènes est très contestable. Qui est indigène et qui ne l’est pas? S’efforcer d’améliorer les conditions de vie et rétablir la justice n’implique pas nécessairement cette partition de la société en deux camps ethnico-raciaux, et la revanche de l’un sur l’autre préconisée par les nationalogauchistes. Et d’ailleurs, que voit-on se produire actuellement ? Des indigènes autoproclamés s’approprient tous les pouvoirs et en excluent, voire en oppriment et colonisent d’autres. N’en déplaise aux idéologues, il n’y a pas d’indigènes authentiques qu’il suffirait de promouvoir en chassant les faux pour rétablir, ou établir, la bonne société rêvée[7].

Combattre le régime actuel est valeureux, mais il faut penser la suite. Quelle politique alternative propose l’opposition, se demande un éditorialiste de Radio Fides ?[8] Quelle société, quel État veut-on construire ? Poursuit-il. Et l’économiste Gonzalo Chávez, après avoir rappelé que les intentions de vote en faveur d’Evo Morales lors des prochaines élections présidentielles plafonnent à seulement 22% et qu’elles sont précédées par les 24% de la catégorie « aucun », se demande avec humour qui pourrait bien se cacher derrière cet « aucun ». Son interrogation le conduit vite à délaisser le portrait type d’un candidat pour esquisser à grands traits quelques orientations politiques : « respecter les libertés individuelles dans le cadre des règles du jeu démocratique » ; « lutter contre l’intolérance le fanatisme et le chauvinisme » ; « construire un État et une société plus juste et plus transparente » ; « construire une nation de jeunes entreprenants qui combattent la pauvreté par des projets innovants et des emplois dignes… »[9]

On comprendra donc aisément qu’il est impératif de débattre publiquement et sérieusement de la transition démocratique et des conditions de sa mise en œuvre, avec le plus grand nombre possible de citoyens et d’organisations de la société civile. Sinon la prochaine coterie qui s’emparera du pouvoir risque fort de reproduire les mêmes tendances clientélistes et autoritaires au nom de la vraie lutte contre l’impérialisme et le capitalisme, de la vraie revanche des Indiens, et de la vraie égalisation des conditions censée conduire au socialisme.

L’Agenda del 21F Propuesta ciudadana para la transición democrática proposé en septembre dernier par un groupe de 180 personnalités du monde intellectuel et politique est sans doute une des propositions les plus sérieuses pour lancer le débat[10].

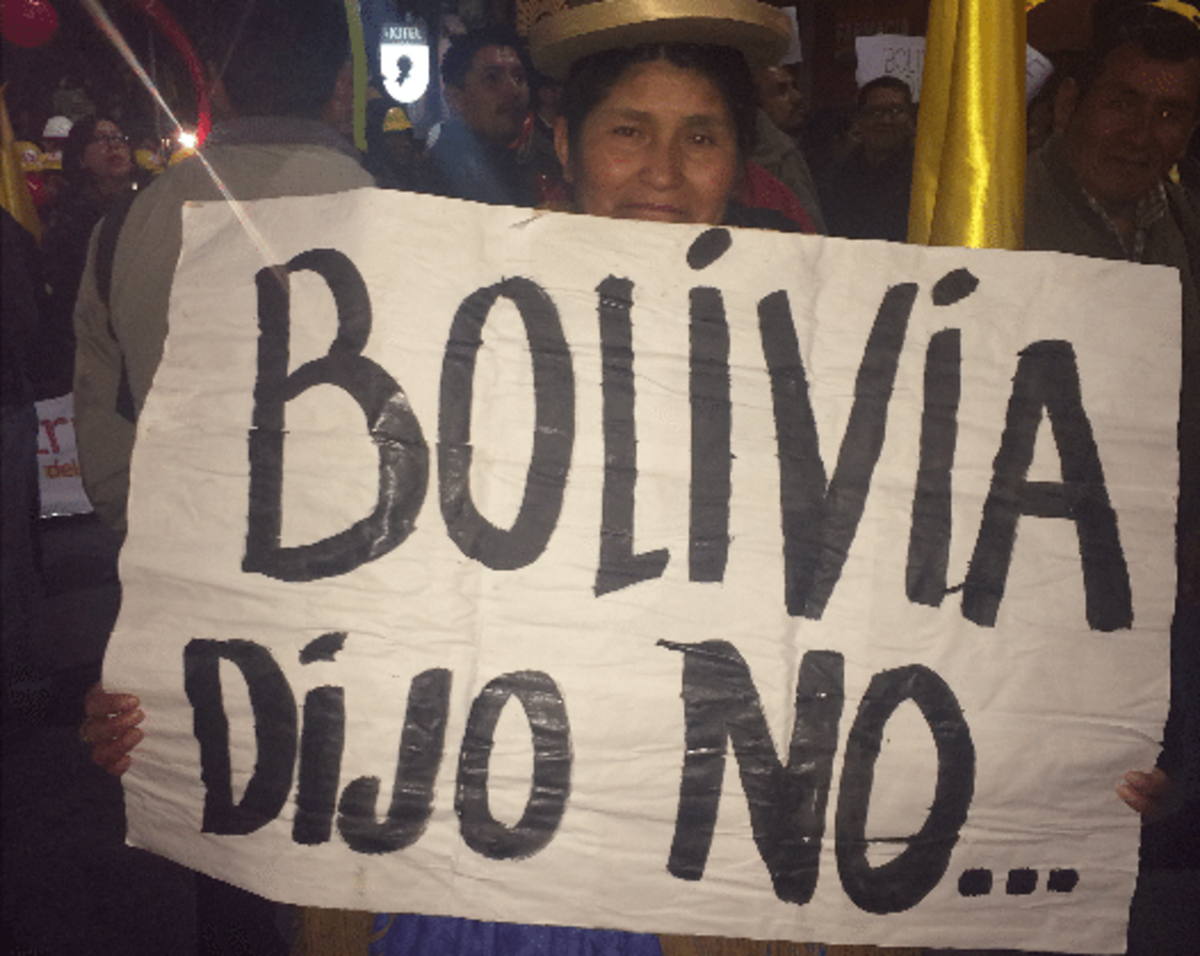

Mais pour l’heure, les mouvements citoyens (plus d’une centaine) se mobilisent afin qu’Evo Morales se conforme au résultat du référendum du 21 février 2016 qui lui interdit de se présenter une quatrième fois à la présidence de la Bolivie. Un ensemble de manifestations citoyennes sont programmées pour le 21 février prochain : opérations villes mortes (paros cívicos), grèves, défilés, rassemblements…Et il est même question de profiter carnaval pour « dire au monde qu’il faut respecter le non » (Un carnaval para decirle al mundo que el no, se respeta!) ; une première, à l’occasion de cette fête pendant laquelle, habituellement, les boliviens se vouent entièrement au divertissement, et oublient les avatars de la vie politique.

[1] http://eju.tv/2018/02/retrocesos-de-bolivia-en-el-estado-de-derecho-y-en-libertad-de-prensa/

http://data.worldjusticeproject.org/ et https://rsf.org/fr/classement

[2] https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=162&pla=3&id_articulo=242628

[3] On ne saurait trop recommander à tous de relire quelques classiques de la science politique. De Montesquieu et Tocqueville à Claude Lefort en passant par Schumpeter – entre autres ; la littérature mondiale sur le sujet est abondante.

[4] De la tyrannie . Vingt leçons du XXème siècle, Paris, Gallimard, 2017.

[5] Thimothy Snyder, p.21.

[6] Op.cit., p.21. En fait, il faudrait suivre aussi les 19 autres recommandations de Snyder.

[7] Cependant, cette option mobilisatrice est amplement diffusée : « Le pouvoir d’État a été capté de nouveau par les blanco-mestizos. Ils se sont permis de s’identifier aux indigènes (“Generación Evo »). Et nous les vrais indigènes -- aymaras, quechuas et des autres nations–, majoritaires en Bolivie, avons été écartés du pouvoir d’État » diagnostique un chroniqueur http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/1/17/dictadura-falso-indgena-kara-166767.html

[8] https://www.noticiasfides.com/opinion/editorial-anf/21f-entre-la-propuesta-ausente-y-el-insulto-permanente

[9] http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/2/11/buscando-ninguno-169535.html

[10] https://polisfmires.blogspot.fr/2017/09/bolivia-agenda-del-21f-propuesta.html J’en ai proposé une traduction en français : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-lavaud/blog/241017/bolivie-un-manifeste-en-faveur-de-la-democratie