Il était une fois le lac Poopó, le second plus grand lac de Bolivie après le lac Titicaca, à 3684 mètres d’altitude : 2.824 km2 de surface, 330 km de périmètre, 91 km de long et 59 km de large, une profondeur qui varie de 50 à 250 cm. Il est à sec. Seules subsistent deux ou trois mares. Si bien qu’une déclaration officielle de « catastrophe » a été prononcée vendredi 18 décembre2015 par l’Assemblée législative du département d’Oruro ( Ley de Declaración de Emergencia Departamental y Zona de Desastre al lago Poopó)[1].

La faute au dérèglement climatique ou bien au déplacement du courant de l’océan Pacifique El niño, ou aux deux? Toujours est-il que la saison des pluies qui devrait être à son maximum ce mois-ci n’a pas modifié l’affligeant spectacle, en dépit de trois précipitations torrentielles en décembre. Dans la décennie passée, il y a eu deux vagues de sécheresse l’une en 1982-83 et l’autre en 1989-1990[2]. Mais jamais le lac n’a entièrement disparu.

Il y a cependant d’autres causes à la catastrophe, et les dégâts auraient pu être contrecarrés en grande partie par des politiques publiques de préservation de l’environnement. L’alerte à la menace du dessèchement actuel tout comme la dénonciation de la considérable contamination du lac par les résidus miniers (plomb, étain, arsenic…) ont été données depuis longtemps. Et bien que des résolutions aient été prises, des réunions concertées, des diagnostics effectués, rien de concret n’a été fait pour assurer durablement l’approvisionnement en eau du lac[3].

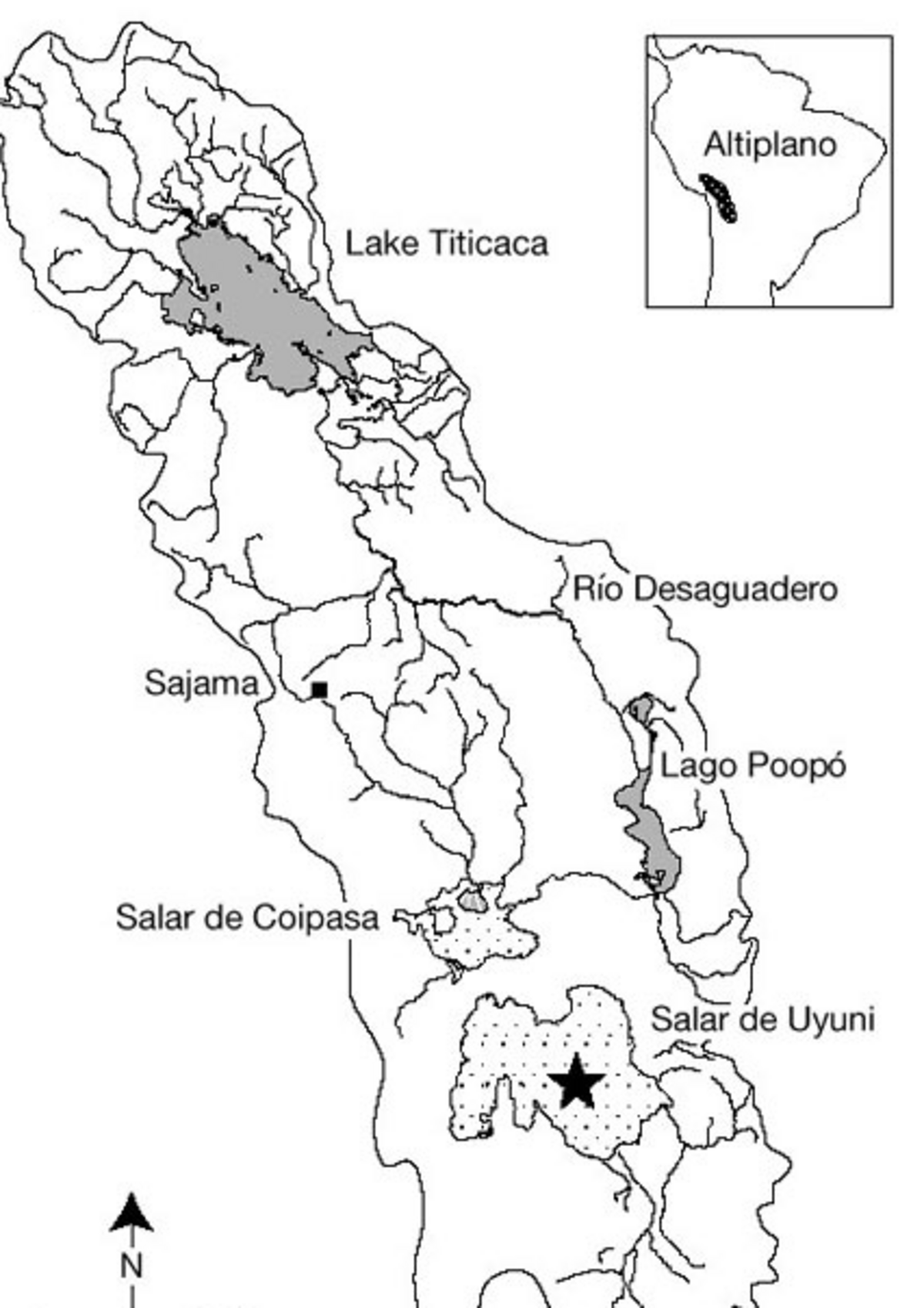

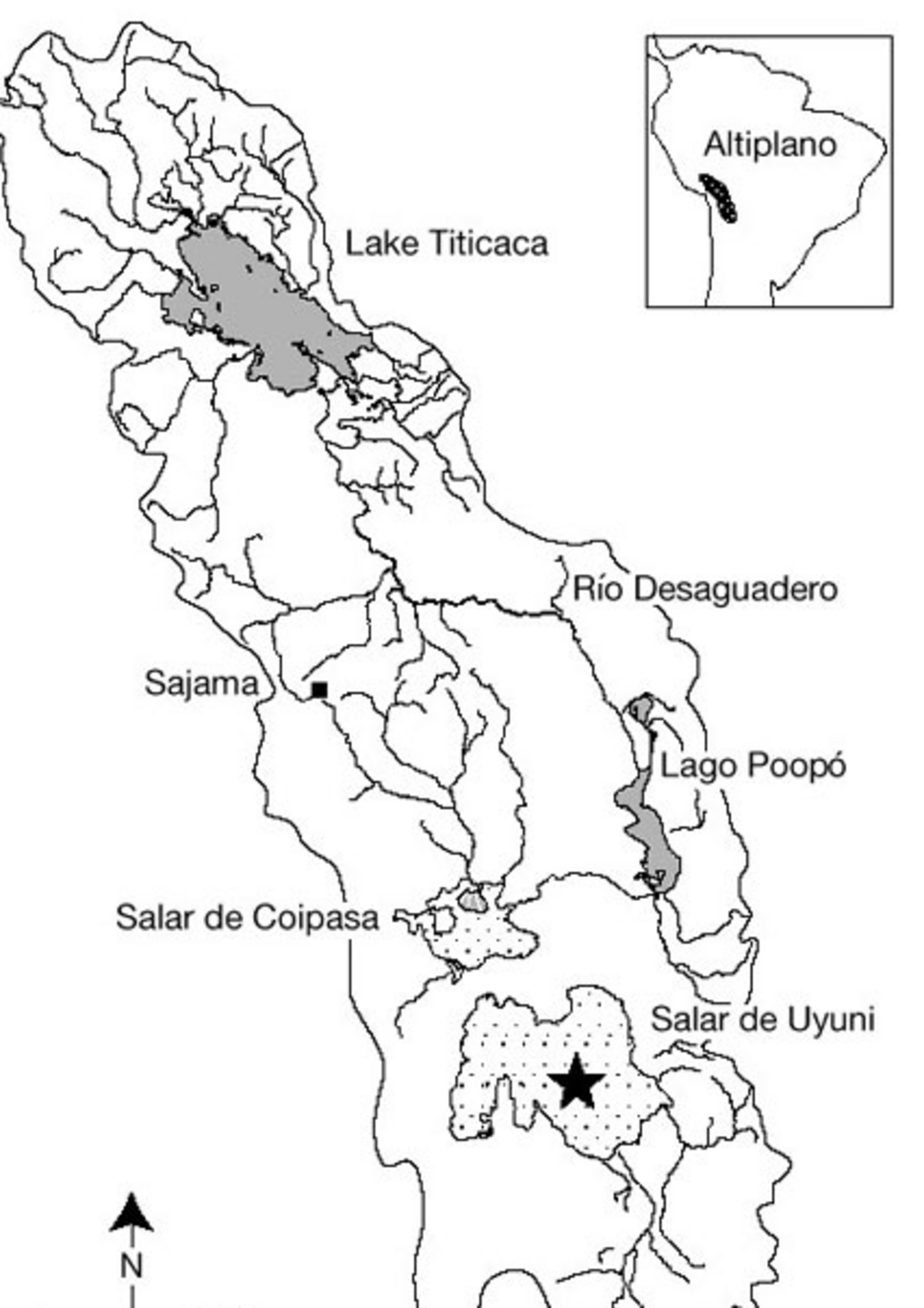

Agrandissement : Illustration 1

La catastrophe écologique

C’est tout un écosystème qui est mort. On estime la perte d’espèces animales (poissons, mammifères, reptiles, amphibiens…) et végétales à plusieurs centaines. Voici la vision qu’en donne un reportage du quotidien La Razón du 18 décembre dernier :

« Dans une de ces mares nous avons aperçu un couple de flamants roses cherchant leur nourriture dans une eau de moins d’un mètre de profondeur. « Auparavant, il y avait ici de superbes roseaux (totorales) et des oiseaux de toutes espèces venaient y manger les poissons, mais maintenant tout a changé, il n’y plus d’animaux, il n’y a plus de vie », se lamente Ana Morales habitante de la commune de Quillacas (Oruro.

L’ornithologue Carlos Capriles nous enseigne que les points d’eau de l’altiplano, comme le lac Poopó, sont des abreuvoirs pour les mammifères de passage. Il venait ici diverses espèces de félins, comme

le puma andin et le titi (proche du renard) menacés d’extinction, le gato del pajonal, la vizcacha, le renard andin, le lièvre, pour boire ou manger les œufs des oiseaux.

L’écologiste militant d’Oruro Andrés Zambrana mentionne aussi les amphibiens et les reptiles dont diverses espèces ont dû quitter les lieux : des grenouilles et des crapauds de différentes tailles et couleurs, des lézards et des vipères. Leur mort prive de nourriture les oiseaux qui eux aussi périssent en nombre ou migrent vers d’autres eaux.

Capriles ajoute que les poissons furent les plus atteints. Les oiseaux, les mammifères les reptiles purent en partie s’échapper. Mais les poissons furent asphyxiés sur place. Pour ce qui est de la flore, il note la disparition des roseaux (los juncos totorales ; un système naturel de lutte contre la pollution) des joncs, des mousses et d’une variété d’herbes qui poussaient dans le lac».

La catastrophe humaine

Mais la catastrophe n’est pas seulement d’ordre écologique, elle est aussi humaine. Selon une estimation du gouvernorat d’Oruro plus de mille familles sont affectées dans huit municipalités[1]. Parmi elles, environ 350 familles de pêcheurs du lac ont dû abandonner leur mode de vie lacustre et migrer ou être secourues. Mais c’est un plus large pan de la population andine qui est menacé à laquelle le journaliste Juan José Toro a consacré une émouvante chronique.

Il y évoque le sort d’une femme qui, encore enfant, fut l’héroïne d’un film tourné à Santa Ana de Chipaya, en 1953, intitulé : « Reviens Sebastiana ! ». Le script[2] narre l’histoire de la rencontre de Sebastiana avec un jeune berger qui lui fait connaître le bourg voisin, où elle découvre un monde qu’elle ignore et qui la fascine : l’église, le marché, les fruits. Via cette rencontre le réalisateur met en scène l’affrontement séculaire entre deux univers économiques et socioculturels: celui des Chipayas réduits au fil du temps à une petite communauté de moins de 2000 personnes, et celui des Aymaras qui les encercle et les menace. Si bien que le film peut être considéré comme un documentaire ethnographique. Un documentaire qui s’appuie d’ailleurs sur les observations de deux anthropologues français : Alfred Métraux[3] et Jean Vellard[4] ; ce dernier ayant collaboré avec l’équipe de tournage.

Il se trouve que le 21 mai 2015 le gouvernement d’Evo Morales a trouvé bon de décorer Sebastiana Kespi, l’héroïne du film[5]. Et c’est à partir de cet hommage que Juan José Toro trame sa chronique, dont je me permets de citer de longs extraits pour évoquer le drame qui se joue en ce moment même autour du lac Poopó.

« Sur quelques photos Sebastiana pleure et la presse « oficialista », celle qui peint en rose les images les plus noires des gouvernements, a affirmé que c’était d' «évidente émotion ». Le journaliste et écrivain Alphonse Gumucio Dagron, qui s’est entretenu avec elle, a révélé qu'elle pleurait du chagrin que lui causait le destin de son peuple chipaya, toujours plongé dans l'extrême pauvreté 63 ans après la sortie du documentaire qui l’a tirée de l’anonymat…

Les années ont passé et se sont gravées sur son visage mais le futur rêvé, celui où le pain et la quinua ne manqueraient plus dans la communauté chipaya, n'est jamais advenu. Au contraire, les collas –ceux que l’on nomme Aymara – ont recommencé à la harceler, comme dans le passé, et l’ont acculée davantage dans le but d'accaparer plus de terres pour les semailles de la quinua dont le prix est devenu un motif de convoitise sur l’altiplano bolivien.

En mars 2013, les Urus de Vilañique et de Llapallani ont marché jusqu’à La Paz pour dénoncer l’occupation de leurs terres par les Aymaras et l’assèchement du lac Poopó. On ne leur a pas fait cas. Peut-être parce que les accusés étaient Aymaras, ou peut-être parce que les Urus sont peu nombreux et ne constituent qu’une maigre réserve de votants.

Et en cette triste fin d’année 2015, le lac Poopó s'est asséché et a mis fin au cycle millénaire historique des Urus, les plus anciens américains du continent, les qas soñi, les hommes de l'eau, tronc commun des Chipayas, Muratos et Irohitos[6].

Avec la mort du Poopó, les Urus ont perdu leur principal soutien, et ils devront enlever le bleu des vêtements qu'ils confectionnent parce qu'il n'y a plus d'eau à laquelle ils peuvent faire référence[7]. Avec la mort du Poopó, il est difficile que la lumière brille pour les Chipayas qui font partie de son écosystème, bien qu'ils ne dépendent pas directement de lui. Avec son énorme médaille qui ne lui sert à rien, Sebastiana n'a pas plus de motif pour revenir parce que, dans cette terre millénaire qui a su franchir les siècles, les Urus n’ont pas seulement perdu leur passé et leur présent, mais aussi leur avenir ».

La dénégation

Cependant, la première réaction des autorités fut la dénégation. Le gouverneur du département d’Oruro ne voulait pas croire à l’assèchement du lac et il ne s’est rendu à l’évidence qu’après l’avoir survolé en avion. Mais il a continué d’affirmer qu’il n’y avait pas à se préoccuper de cette sècheresse parce qu’au retour de la pluie le lac se remplirait à nouveau, et qu’il pourrait même y avoir des inondations comme en 1985. Le dragage du lac lui paraissant impossible eu égard à son coût, il n’y aurait qu’une solution à cette catastrophe: attendre le retour de la pluie[8].

Cette attitude semble profondément ancrée dans les esprits des responsables politiques de la région. Roberto Caceres rapporte qu’en 2014, quand il y eut une première alerte, les autorités se lamentèrent mais ne prirent pas le problème au sérieux. Et il mentionne les moqueries et plaisanteries des élus du département au moment de l’approbation de la loi de catastrophe du lac Poopó de décembre dernier, au point qu’ils durent être rappelés à l’ordre par le président de l’Assemblée[9]. Pourtant selon lui : «jamais on n’avait vu un tel désastre ».

Le président Evo Morales n’est pas plus préoccupé que le gouverneur. Il affirme que les personnes qui traitent de ce sujet exagèrent, et que le lac a connu des phases de sècheresse totale précédemment : « Mon père (Dionisio Morales) me disait qu’étant jeune il parcourait à bicyclette le chemin Orinoca-Oruro, il y avait un chemin … il arrivait à destination en traversant le lac Poopó . Il est faux de dire qu’il est asséché pour la première fois ». Il mentionne aussi les périodes d’inondation mettant en péril les maisons et les cultures des abords du lac. À ces époques la majorité de ses cousins se dédiaient à la pêche améliorant ainsi leur situation économique. « Maintenant certains opposants prétendent que le lac est asséché par la faute du gouvernement. Quel mensonge![10] » S’exclame-t-il.

La corruption et l’impéritie

Pas plus la signature de la Convention de Ramsar (Iran) de 1971 qui vise à enrayer la dégradation des zones humides d'importance internationale en tant qu’ habitat des oiseaux aquatiques (laquelle reconnait le bassin Uru Uru et Poopó comme un écosystème à préserver), que la loi 2097 de l’an 2000 déclarant le lac Poopó patrimoine national et réserve écologique, que la mise en marche du programme Cuenca Poopó (2010-2015) financé par l’Union européenne, que la loi du département d’Oruro 079 de 2014 proclamant zone de désastre le bassin du lac Poopó après une mort massive des poissons – parmi d’autres décisions officielles – n’ont abouti à des travaux de drainage ou de dragage du rio Desaguadero qui alimente le lac, ni à un plan rationnel d’usage de ses eaux captées tant du côté bolivien que du côté péruvien pour divers usages, dont ceux de l’agriculture intensive. La réalisation de deux sommets consacrés à la défense de la vie lacustre et des communautés environnantes en 2014 et 2015 n’y a rien changé non plus[11].

Les 15 millions de dollars donnés par l’Union européenne ont semble-t-il été ventilés dans des projets périphériques sans incidence sur les questions majeures de l’assèchement et de la pollution. L’ex-gouverneur d’Oruro en poste à la signature de l’accord pense que « l’argent a été gaspillé » ; une partie serait allée, vers des projets touristiques ; il demande donc un audit pour vérifier la conformité des dépenses avec les objectifs de l’accord initial[12].

Le musée d’Orinoca et le Dakar

Et tandis que se déroulait cette tragédie, à 200 kilomètres au sud, le spectacle du rallye Paris-Dakar sur la saline d’Uyuni faisait l’actualité. Les camions en compétition firent même le détour par Orinoca le hameau de naissance du président Morales, à 20 km du lac Poopó où est prévue sous peu l’ouverture du musée de la Revolución Democrática y Cultural. Il devait même être inauguré pour l’occasion, mais il y a eu semble-t-il un contretemps. Le clou de ce musée, composé de trois bâtiments, qui aura coûté la modique somme de 47 millions de boliviens (6 700 000 dollars) sera l’exposition des 13 000 cadeaux reçus par son excellence depuis 2006.

Quant au montant de la dépense occasionnée par le Dakar il demeure opaque. Un reportage de RFI qui date de 2014 avançait la somme de 15 millions d’euros[13].

Il faut payer les organisateurs, car le spectacle s’achète – Evo Morales en personne est venu faire son marché à Paris – et il faut aussi financer la logistique dans le pays d’accueil : forces de l’ordre (plus de 6000 policiers et militaires), services de santé et postes de secours, accueil des medias, infrastructures liés au logement et à l’assainissement…

Le gouvernement promet de grosses retombées publicitaires et économiques pour justifier sa dépense. Elles sont hypothétiques. Et il reste que « des gens très riches» « imposent une vrombissante visite à des gens très pauvres » avec la complicité du chef indien[14].

Sans compter que l’on détruit la merveille que l’on veut promotionner en causant des dégâts environnementaux pour certains irréversibles dans un milieu écologique fragile, et des pertes irréparables de restes archéologiques.

Mais il n’y a pas trop à se préoccuper de ces questions puisque le Vice-ministre de la décolonisation s’est assuré le concours de cent couples d’amautas (chamans traditionnels) …pour organiser des rituels en l’honneur de la Pachamama de telle sorte que le rallye traverse la Bolivie sans incidents[15].

Et puis il y aura sans doute quelques amoureux de la propreté pour venir faire le ménage. Le 31 décembre dernier la population d’Uyuni n’en crut pas ses yeux en découvrant un groupe de touristes japonais entrain de nettoyer le salar au prétexte que ce coin de Bolivie est « le plus merveilleux et miraculeux paysage du monde »[16].

Conclusion

D’un côté l’égolâtrie du chef Indien faisant bâtir un musée à sa gloire, niant l’évidence de l’assèchement du lac, déclinant toute responsabilité quant à ses conséquences, et organisant le spectacle de la destruction écologique par une pétaradante caravane dont il souhaite le retour l’année prochaine[17].

De l’autre, l’agonie d’une économie et d’un réseau social et politique ancrés dans un territoire lacustre et des hommes laissés à l’abandon, livrés à la misère et au vagabondage dont on hâte la disparition. Et ce n’est pas le seul cas de ce genre en Bolivie. Selon le Médiateur (Defensor del pueblo) la moitié des 36 peuples ou nations nommées et reconnues dans la pompeuse Constitution bolivienne de 2009 sont menacés de disparition si on continue à laisser détruire leurs écosystèmes, voire à hâter le saccage ou le pillage de leurs ressources. J’y reviendrai dans un prochain billet.

Puisqu’il tient tant au Dakar, suggérons au président Morales d’inciter ses organisateurs à concentrer dorénavant la compétition sur le lac Poopó asséché, ainsi l’ordure mécanique et plastique et les déjections de toutes sortes viendront-elles s’ajouter aux déchets miniers toxiques. Et au moins la merveille d’Uyuni[18] échappera-t-elle à l’invasion mortifère.

Addenda :

Au moment où je termine ce billet, je découvre la brillante chronique de Rocio Estramadoiro Rioja intitulée « Cakar » qui dit, mieux que moi, le saccage en cours. Je ne saurais trop en recommander la lecture : http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20160113/%E2%80%9Ccakar%E2%80%9D_329385_731877.html

[1] Voir http://mundo.sputniknews.com/ecologia/20151219/1055014784/lago-Poopo-zona-desastre.html#ixzz3wpNZQnE5

[2] Le film https://www.youtube.com/watch?v=60LGcCOZkqE

[3] http://www.persee.fr/doc/jsa_0037-9174_1935_num_27_1_1919

[4] Jehan Vellard Contribution à l'étude des indiens Urus ou Kot'suns. Paris-Lima, 1949. Il y a eu depuis bien d’autres études consacrées aux Chipayas. Celles de Nathan Wachtel font autorité : sa monumentale recherche Le Retour des Ancêtres. Les Indiens Urusde Bolivie, XXe-XVIe siècle. Essai de Histoire Régressive, Gallimard, 1990, et son précieux petit livre : Dieux et Vampires. Retour à Chipaya, Seuil, 1992.

[5] La cérémonie https://www.youtube.com/watch?v=V2rJK5gFdIg

[6]Les Chipayas et les Muratos vivent dans le département d’Oruro et les Irohitos dans celui de La Paz.

[7] Les vêtements de couleur bleue symbolisent, en effet, l’eau dont ils dépendent pour vivre.

[8] EL Diario, 15 décembre 2015.

[9] http://www.oru.ro/2016/01/el-peor-desastre-para-oruro-fue-la.html

[10] La Patria,21 décembre2015.

[11] http://juventudandinacepa.blogspot.fr/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=46

[12] La Razón 20 décembre 2015.

[13] RFI Publié le 13-01-2014 http://www.rfi.fr/ameriques/20140113-rallye-dakar-bolivie-morales-environnement-archeologie-polemique-chili

[14] http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/paris-dakar-le-rallye-indecent-5427 Claire Aymes 21 décembre 2005 Paris Dakar, luxe insolent le rallye indécent

[15] http://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=188918

[16] http://www.eldeber.com.bo/bolivia/voluntarios-japonenes-limpian-salar-uyuni.html

[17] El Día, 7 janvier 2016.

[18] Un salar dont le blanc étincelant fait la splendeur, mais qui se teinte progressivement et durablement de gris à cause des poussières amenées par les vents. Elles proviennent de la détérioration des sols alentours en ces temps de sécheresse et de la surexploitation agricole. Et bien sûr le passage de Dakar ne peut qu’accélérer encore cet obscurcissement.