Selon Antonio Donato Nobre, spécialiste du climat amazonien et auteur d’un rapport intitulé « L’avenir climatique de l’Amazonie», 40% de la forêt amazonienne brésilienne ont déjà été coupés ou dégradés de telle sorte que la selva n’est plus fonctionnelle en tant qu’écosystème[1].

Les pays voisins subissent le même saccage. Une étude de la revue Science, fondée sur une cartographie créée à l’aide de Google Earth, montre que la Bolivie est l’un des six pays du monde qui ont connu la plus forte déforestation entre 2000 et 2012[2]. D’après le rapport Mapa de deforestación de las tierras bajas y yungas de Bolivia, ce sont 1 820 000 ha de forêt qui ont été rayés de la carte entre 2000 et 2010. Et la destruction semble s’accélérer : entre 2000 et 2005, la perte annuelle moyenne a été de 195 000 ha ; de 2005 à 2010, elle est passée à 205 000 ha. Selon les estimations du Programa Nacional de Cambio Climático, elle atteindrait même 300 000 à 350 000 hectares[3]. Du 1er juillet au 30 septembre 2013, la Bolivie a déboisé une surface 167% fois plus étendue que celle de l’année précédente à la même période (selon les images captées par le satellite Modis), ce qui représente pour la période le taux de déboisement le plus élevé au monde, devant Madagascar et l’Équateur[4]. Ce ravage se traduit par une diminution des ressources hydriques, une dégradation de la diversité biologique, et une augmentation des émissions de gaz à effet de serre telle que les rejets de CO2 per capita en Bolivie sont plus élevés que ceux de l’Europe occidentale, alors que son niveau de développement est un des plus faibles d’Amérique du sud[5].

Ce qui n’a pas empêché les défenseurs de la Pachamama de prévoir, dès 2012, pour l’Agenda Patriótica 2025de déboiser un million d’hectares par an, afin de quadrupler la surface agricole actuelle, au motif d’assurer la sécurité alimentaire du pays[6]. En fait, on sait très bien que les terres tropicales mises à nu seront majoritairement dévolues à l’élevage et à la très lucrative culture des oléagineux, dopée aux semences transgéniques et souillée par des polluants de toute sorte. Le reste ira aux paysans colonisateurs en provenance des départements d’altitude dont les essartages et brûlis sans discernements et les modes culturaux inadaptés au contexte mitent et ruinent le tissu forestier ; c’est parmi eux que se recrutent les cultivateurs de coca particulièrement avides de terres et non moins pollueurs que les agroindustriels[7]. Dans cette perspective, le gouvernement déploie un vaste programme de colonisation dans les départements du Pando, du Beni, de Santa Cruz et de La Paz[8].

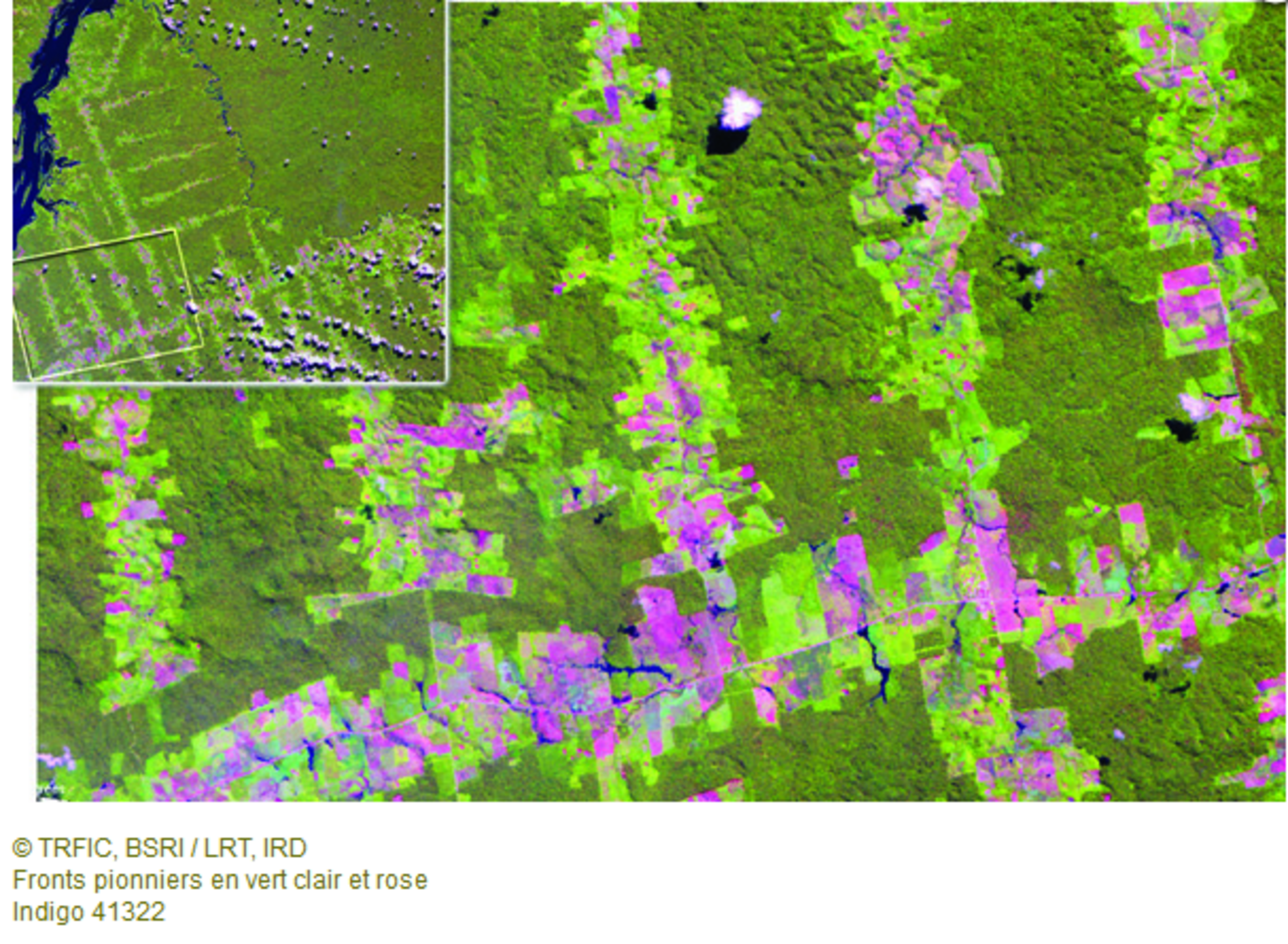

Agrandissement : Illustration 2

Le décret suprême n°1578 promulgué le 7 mai 2013 entérine le déboisement illégal de 5 millions d’ha de forêt et précise les modalités d’application de la loi 337 de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques du 13 janvier 2013 qui permet la mise en culture de 20% des territoires forestiers (Tierras de produccion forestal permanente). Or, déboiser 20% de l’Amazonie bolivienne revient à mettre en péril la structure de la forêt, rompre la continuité des écosystèmes, réduire la biodiversité et les ressources traditionnelles de subsistance – pêche, chasse et collectes comme celle de l’hévéa et de la noix du Brésil, ressources essentielles du Nord amazonien bolivien[9].

De plus le gouvernement s’obstine à quadriller d’axes routiers les parcs protégés de la forêt amazonienne. Après avoir entrepris de traverser en son milieu le Territoire indigène et parc national Isiboro-Sécure (TIPNIS) (départements du Beni et de Cochabamba) – un projet momentanément arrêté, mais toujours de saison –, voilà qu’il veut construire une route de 430 kilomètres entre Santa Rosa et Remanso (département de Santa Cruz) qui traversera la réserve forestière du Bajo Paraguá et le Parque Nacional Noel Kempff Mercado. Or on sait bien que la route draine rapidement les colons.

Et enfin, dans son emballement à devenir pourvoyeur d’énergie électrique pour les pays voisins – il envisage de produire 13 000 mégawatts en 2025, dont 10 000 pour l’exportation, principalement vers le Brésil – le gouvernement lance la construction d’énormes barrages hydroélectriques sur les affluents de l’Amazone : le barrage de Cachuela Esperanza (département du Beni) et les barrages El Chepete et El Bala (nord du département de La Paz et département du Beni), notamment, prévus pour produire 3676 mégawatts. Ces derniers inonderont une partie du Parque Nacional Madidi de la Reserva Biológica (RB) et Tierra Comunitaria de origen (TCO) Pilón Lajas reconnu pour abriter une des plus grandes réserves de biodiversité au monde. Et ils affecteront l’habitat de plus d’une dizaine de communautés indiennes.

Enfin, tout près, dans la zone d’amortissement du parc Madidi, le gouvernement d’Evo Morales a construit à grands frais et mis en service la sucrerie de San Buenaventura. Elle tourne en sous régime, aussi encourage-t-il les paysans de la zone voisine à se reconvertir dans la culture intensive de la canne à sucre, une culture qui, selon certains, n’est guère adaptée à la région, mais qui implique une accélération de la déforestation pour gagner de l’espace cultivable.

Cette ample déforestation ne préoccupe pas seulement les organisations de défense de l’environnement, nationales et internationales. En 2011, à l’occasion de la présentation du rapport « Tras las huellas del cambio climatico en Bolivia », la représentante de l’ONU en Bolivie, Yoriko Yasukawa, déclarait : « Si la Bolivie ne figure pas parmi les grands coupables du réchauffement global [de la planète], nous croyons cependant qu’elle n’a pas fait suffisamment en matière de réduction [des gaz à effet de serre] si l’on songe qu’elle détruit chaque année 300 000 ha de forêt »[10]. Et elle demande au gouvernement bolivien de prendre des mesures concrètes pour ralentir ces émissions. Quelques mois plus tard, lors de la célébration du Día Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, Yoriko Yasukawainsistait sur le fait que cette déforestation affecte sévèrement les indigènes boliviens[11], dont elle déplore l’extrême pauvreté et la malnutrition. Propos diplomatiques et polis étant donné que la déforestation entraîne la disparition pure et simple des groupes selvatiques.

Mais tout cela ne semble guère émouvoir les autorités nationales. Pour Evo Morales les réserves forestières ont été créées par « l’empire nord-américain » pour être intouchables et intangibles, et il n’est pas admissible que les ONG et des fondations commandent et décident au nom du mouvement indigène…Celles qui entravent l’exploration des ressources naturelles vont devoir quitter la Bolivie ».

En 2010, quand le pays fut victime d’une vague d’incendies dévastateurs, le chef de l’État les qualifia de « phénomènes naturels », alors même qu’ils résultaient de brûlis volontaires devenus incontrôlables. Et il crut bon d’ajouter que ce n’était pas de sa faute et qu’il n’avait pas les moyens de combattre ces brasiers[12].

Que d’assurance pour tant de mauvaise foi !

[1] Le bassin amazonien s'étend sur 6,9 millions de km2 entre Bolivie, Brésil, Colombie, Equateur, Pérou, Surinam, Venezuela, Guyana et Guyane, dont 60% en territoire brésilien. Les propos d’Antonio Donato Nobre ont été recueillis par Nicolas Bourcier et publiés dans Le Monde : http://www.lemonde.fr/sciences/article/2014/11/24/il-faut-un-effort-de-guerre-pour-reboiser-l-amazonie_4528592_1650684.html . Ils sont repris dans le livre du même auteur : Les amazoniens en sursis. Lignes de vie d’un peuple, Paris, HD Ateliers Henry Dougier, 2016 ; un livre indispensable pour qui veut prendre la mesure d’un désastre qui affecte en premier lieu les habitants de ce territoire et des régions voisines, mais dont les conséquences se font déjà sentir à des milliers de kilomètres.

J’ai volontairement centré mon propos sur l’Amazonie, mais le second grand espace boisé bolivien, celui du Chaco, subit le même saccage : cf. http://eju.tv/2016/01/bolivia-talo-27-millones-de-arboles-en-el-chaco/ et http://eju.tv/2016/01/%EF%BB%BFbolivia-es-responsable-del-11-por-ciento-de-la-deforestacion-en-el-chaco/

[2] La Razón, 18 novembre 2013.

[3]http://www.pieb.com.bo/sipieb_nota.php?idn=8140 On estime qu’en 2100 le déboisement aura entraîné la disparition de 37,7 millions d’hectares de forêts au profit de l’élevage (50%), de l’agriculture mécanisée (30 %) et de l’agriculture vivrière (20 %).

[4]http://www.vivensconsulting.com/2015/06/la-nasa-dice-que-la-deforestacion-en-bolivia-se-incremento-en-un-167/ . Selon une autre source, seuls trois pays au monde ont un taux de déboisement supérieur par habitant : le Botswana, le Paraguay, et la Namibie” : http://www.scidev.net/america-latina/desastres/noticias/bolivia-con-altas-emisiones-de-gases-invernadero.html

[5]Dirk Hoffmann, El Quinto Informe AR5 del IPCC. Los retos y desafíos para Bolivia, 12 août 2015

http://www.fobomade.org.bo//art-2482 . Le taux de déforestation bolivien par tête serait de 320 m2/personne/année, soit un taux 20 fois plus élevé que la moyenne mondiale annuelle, ~16 m2/personne/année, et un des plus élevé au monde. Andrea Urioste E., Deforestación en Bolivia: Una amenaza mayor al cambio climático. FAN - Fundación Friedrich Ebert, septembre 2010. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/bolivien/07570.pdf . Rapport le plus récent liant déforestation et émission de CO2 : Lykke E. Andersen , Anna Sophia Doyle, Susana del Granado, Juan Carlos Ledezma, Agnes Medinaceli, Montserrat Valdivia, Diana Weinhold, Net Carbon Emissions from Deforestation in Bolivia during 1990-2000 and 2000-2010: Results from a Carbon Bookkeeping Model : http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0151241

[6] À peu près 3,2 millions d’hectares en 2014.

[7]http://www.cipca.org.bo/index.php/cipca-notas/cipcanotas-2015/3390-la-frontera-agricola-en-bolivia-transgenicos-deforestacion-y-seguridad-alimentaria A titre d’illustration voici une présentation générale de la réserve El Choré du département de Santa Cruz et un reportage télévisé concernant les brûlis dans cette même réserve :https://www.youtube.com/watch?v=Mcdtvj4WKbk

https://www.youtube.com/watch?v=Usr6lfZicaM

[8] Soit les provinces Ballivián, Moxos, Itenez et Marban pour le Beni, El Choré, Guarayos et Bajo Paraguá pour Santa Cruz, et Iturralde pour La Paz.

[9]http://www.fobomade.org.bo/art-2076

[10] 12 mai 2011 http://eju.tv/2011/05/la-onu-critica-la-destruccin-de-bosques-en-bolivia-y-pide-polticas-concretas/

[11]http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20110809/la-onu-expresa-su-preocupaci%C3%B3n-por-extrema-pobreza-de-ind%C3%ADgenas-en_137082_280118.html

[12]http://www.la-razon.com/economia/Presidente-Evo-advierte-expulsar-ONG-perjudiquen_0_2292370786.html et EFE,19 août 2010.