2 Le général Gary Prado Salmón, artisan de la démocratie bolivienne

Il suffit de rappeler quelques étapes de la carrière l’officier Prado Salmón et ses options politiques pour mesurer l’injustice qui lui est faite par ce régime de pseudo gauche progressiste, et par son caudillo qui le brocarde « général de la dictature ».

Il fait partie de la seconde promotion d’officiers de l’après révolution de 1952[1] ayant effectué ses quatre années d’études dans le nouveau collège militaire Colonel Gualberto Villaroel – l’ancien était resté fermé pendant deux ans, en 1952 et 1953.

Il a été le leader du groupe des officiers generacionales ou (oficialidad joven), légaliste et progressiste[2]. Hostile à la permanence de l’armée au gouvernement au prétexte que cela la distrait de sa mission et que se mêler de gouverner ne peut qu’entraîner de graves divisions en son sein, le major Prado, assisté du lieutenant-colonel Raúl López Leytón, monte un coup d’État en juin 1974 pour forcer le général Hugo Banzer, à organiser des élections – qu’il s’était engagé à programmer après son putsch d’août 1971. Le groupe des officiers insurgés demande en outre que soient jugés tous ceux qui ont commis des crimes politiques ou se sont enrichis aux dépens de l’État. La tentative échoue. Les officiers, dont Prado, sont emprisonnés ; 24 sont dégradés. Mais le régime est ébranlé et Banzer ne sauve sa tête qu’en promettant une amnistie et des élections générales (des promesses non tenues), et en réincorporant les officiers qu’il venait de châtier.

Quand le général David Padilla prend le pouvoir, en novembre 1978, on retrouve derrière lui les lieutenants colonels Gary Prado Salmón et Raúl López Leytón ; ils sont en fait les véritables inspirateurs du coup d’État et deviennent respectivement ministre de la Planification et ministre de l’Intérieur du nouveau gouvernement. Dans un manifeste rédigé quelques jours auparavant, ces officiers et leur groupe condamnent la politique économique de Banzer pour avoir maintenu la Bolivie dans la dépendance de ses exportations de matières premières, et ils préconisent une véritable industrialisation du pays – on en est toujours là aujourd’hui ; et le gouvernement actuel a encore accentué cette politique « extractiviste »[3]. Ils se prononcent contre l’occupation militaire des districts miniers[4] – qui cessera effectivement pendant le gouvernement Padilla, pour l’abrogation du pacte militaire-paysan[5], pour le respect des droits de l’homme et l’ouverture de négociations tripartites entre les salariés, les patrons et des représentants du gouvernement.

Mais le gouvernement Padilla, (entièrement composé de militaires) se veut transitoire et il convoque des élections ; c’est son premier décret. Il en fixe la date au 1 juillet 1979. Ce sera la consultation électorale la plus libre que la Bolivie ait jamais connue jusqu’alors. Aucune coalition politique ne l’emporte nettement et il en résulte une période d’instabilité politique avec un chassé-croisé de gouvernements civils et militaires[6], dont celui du général Luis García Meza (juillet 1980- août 1981) particulièrement corrompu et meurtrier, et de plus mêlé au trafic de la cocaïne au point que, dans le monde entier, il est catalogué comme une « narco dictature.»

Quand le pouvoir de García Meza vacille au printemps de 1981– miné par plusieurs tentatives de coup d’État et après que les États Unis eurent mis le régime sous pression pour qu’il cesse son commerce avec les mafias de la drogue –, le colonel Gary Prado est affecté à la tête de la garnison de Santa Cruz, au cœur même du réseau commercial bolivien de la cocaïne. Il raconte : « Quand García Meza m’envoie à Santa Cruz comme commandant de la VIIIe division de l’armée de terre, cela produit un choc dans le cercle des officiers qui lui sont proches. Ils dirigeaient cette division depuis La Paz…J’ai averti le général que je ferai régner l’ordre à Santa Cruz. Je connaissais déjà le groupe des allemands qui menait la répression avec les militaires et qui protégeait les narcotrafiquants. Il y avait aussi des groupes de civils armés qui patrouillaient dans la ville. La population était terrorisée. Nous sommes allés au Bavaria – un bar restaurant situé au cœur de la ville de Santa Cruz – le quartier général des nazis. Nous les avons tous fait prisonnier et nous les avons conduits immédiatement à la frontière brésilienne. Cela fit beaucoup de bruit (alboroto tremendo) à Santa Cruz. C’est ainsi que j’ai commencé à rétablir l’ordre. J’ai mis un mois pour désarmer tous ces groupes. Je savais qu’ils avaient des drapeaux nazis et une statue d’Hitler et qu’ils se livraient à certains rituels (dans l’arrière salle de la brasserie Bavaria). Nous avons détruit ces symboles. Quand nous sommes entrés dans la brasserie, du fait que nous étions militaires, ils s’imaginaient que nous venions leur donner des ordres.»[7]

Et c’est le colonel Gary Prado qui expulse de Bolivie le néonazi Joachim Fiebelkorn, déserteur de l’armée allemande, chef du groupe des mercenaires[8] que Klaus Altman Barbie (le boucher de Lyon) avait mis à la disposition de Roberto Suárez, le « roi de la cocaïne », pour organiser sa garde prétorienne au cœur de la jungle bolivienne.[9]

Une autre intervention de l’officier Prado dans la vie publique symbolise au mieux ses options politiques. Avant 1985, les maires des villes boliviennes (seules les villes formaient alors des municipalités) étaient désignés par le pouvoir central. Le 7 juin 1984, le maire de Santa Cruz de la Sierra, Óscar Barbery Justiniano qui venait d’être nommé par une ordonnance du président Siles Zuazo, défie le pouvoir central en convoquant des élections de conseillers municipaux. Ceux-ci auraient la charge d’élire le nouveau maire de la ville. Le président exige sa démission immédiate. Le maire refuse. Il se retranche dans sa mairie avec un groupe armé de partisans pour défendre ce qu’il considérait être un droit citoyen. Gary Prado Salmón, alors commandant de la huitième division, reçoit l’ordre de le déloger. Au lieu d’exécuter l’ordre, il cherche à éviter l’affrontement et il s’emploie à négocier une sortie honorable pour le maire rebelle. Finalement, aidé par le Comité civique de Santa Cruz[10], il arrive à un accord avec le gouvernement selon lequel à l’occasion des élections de 1985, on élirait des conseillers municipaux qui désigneraient ensuite les maires du pays. Ainsi fut fait, et depuis 1985 les maires boliviens sont des élus[11].

Le rappel de ces moments clefs de la carrière militaire de Gary Prado montre à quel point sont grotesques les accusations de terrorisme et de séparatisme qui sont formulées contre un homme qui a mis à plusieurs reprises sa vie en péril pour défendre l’intégrité du territoire national et les institutions démocratiques du pays, et qu’une justice aux ordres, vénale et inepte, s’ingénie à mortifier.

Socialisme et démocratie

Si le cas du général Prado attire en ce moment l’attention des boliviens c’est parce que le traitement sadique qui lui est infligé finit par susciter la répugnance à l’égard de ses tortionnaires et la commisération pour l’infirme malade, âgé et sans recours légal, puisque c’est l’appareil judiciaire aux ordres qui inflige le châtiment. Il est symptomatique de la dérive autoritaire du régime, mais plus encore de la malfaisance de ceux qui le dirigent avec leur armée de sbires et de courtisans. Cependant, le cas du général Prado invite à porter directement la réflexion sur d’autres problèmes que celui de l’inhumanité de ses dirigeants.

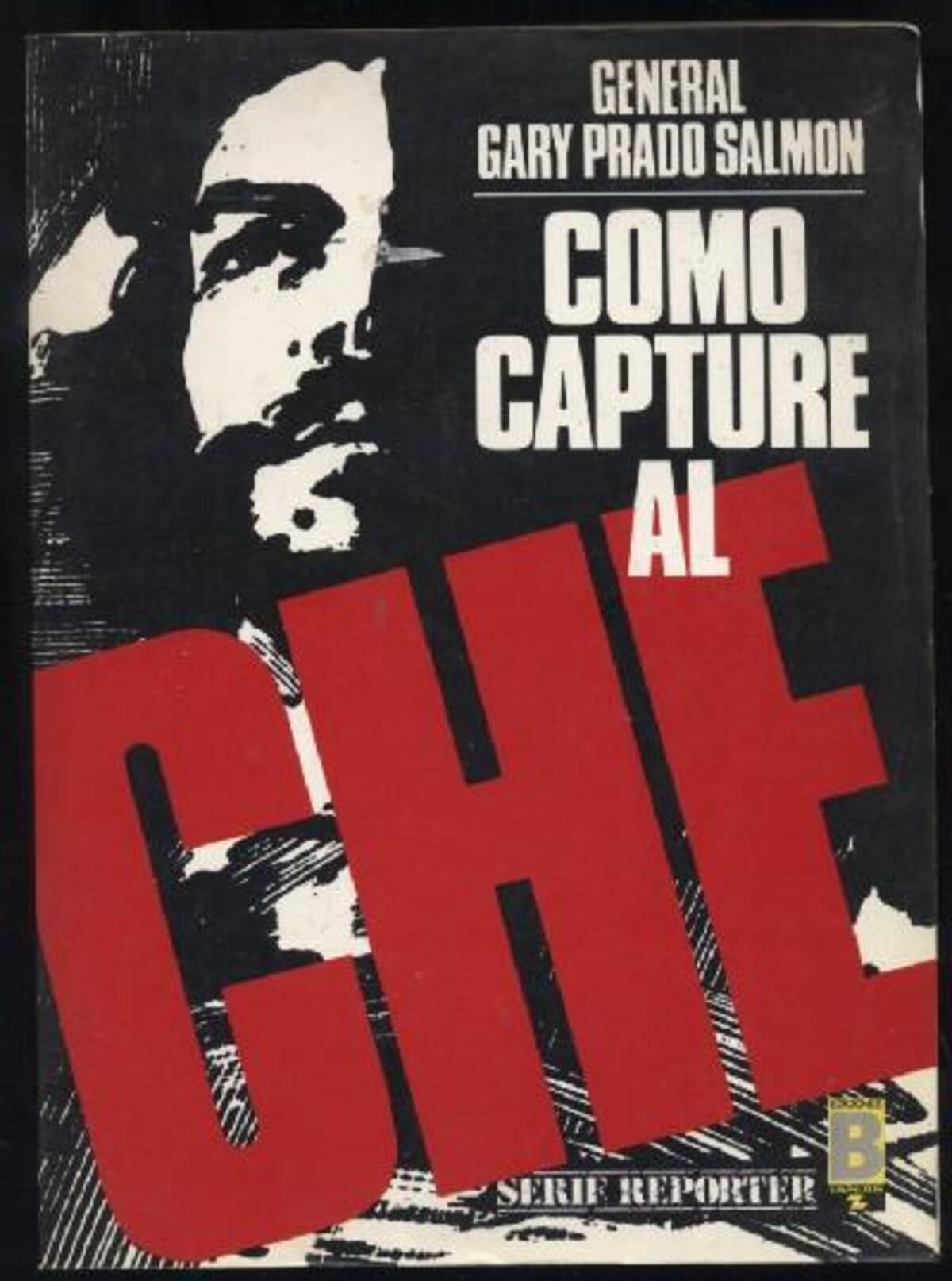

Il est évident pour tous qu’on lui fait grief d’avoir arrêté Ernesto « Che » Guevara. Du fait des liens étroits entre le chef de l’État et le régime cubain Ernesto Guevara a été promu héros national, et les Forces armées se sont vu imposer le slogan « Patria o muerte » des révolutionnaires cubains.

Si bien qu’un officier fêté jusque-là pour avoir fait son devoir de patriote et d’officier en arrêtant le commandant étranger d’un groupe armé prétendant prendre le contrôle militaire et politique de la Bolivie, se trouve d’un coup déconsidéré – et pis encore harcelé et martyrisé – au profit du héros étranger de ce groupe d’agresseurs.

Le général Prado souligne un autre paradoxe de la conduite du gouvernement d’Evo Morales. Le président, dit-il, fustige les étrangers armés qui viennent nous imposer leurs vues et détruire notre pays, mais dans le même temps il rend hommage à « Che » Guevara. C’est une incongruité totale…Quelle différence y-a-t-il entre la guérilla de « Che » Guevara qui prétendait nous imposer son modèle et ces messieurs qui venaient, soi-disant contribuer à la défense d’une région ?...On ne peut encenser l’un et ostraciser l’autre. Les deux sont les bienvenus, ou les deux sont des intrus »[12].

Mais surtout, la conduite légaliste et démocratique du général contraste avec les agissements du chef guérillero qui prônait la violence et la pratiquait sans sourciller. En effet, la figure christique du défunt Guevara et son auréole de saint – San Ernesto de La Higuera –, ainsi que la banalisation de son image à des fins commerciales, ont gommé la dureté du personnage. La biographie de Jon Lee Anderson[13] montre bien pourtant « derrière le mythe, l'homme sectaire, stalinien, qui a du sang sur les mains. Et grâce à elle, on connaît mieux désormais l'idéologue dogmatique; le procureur des tribunaux révolutionnaires et l'assassin de prisonniers politiques; le défenseur des crimes du FLN en Algérie; le stalinien devenu maoïste; le tueur de sang-froid …»[14].

Cette affaire met donc crûment en lumière la nature du régime bolivien qui ne prend plus la peine de cacher son jeu sous une apparence démocratique comme en témoigne la réponse d’Evo Morales à un commentaire récent de Mario Vargas Llosa. À l’occasion de la remise du prix international de journalisme Rey de España, à Madrid, l’écrivain a qualifié ainsi le pouvoir bolivien : « Je crois que c’est un gouvernement très autoritaire, très démagogique ; c’est un gouvernement qui a considérablement réduit la liberté d’expression en Bolivie »[15]. Ce à quoi Morales a répondu sur son compte Twitter : « La démocratie n’est ni marché, ni souveraineté ; c’est la dictature populaire »[16]. Et ceux qui n’adhèrent pas à cet oxymore sont des piliers du néo-libéralisme et de l’impérialisme ; ils doivent être combattus par tous les moyens, fussent-ils violents et cruels.

On est en fait au cœur d’un vieux problème. Les socialistes révolutionnaires ont toujours justifié l’usage de la violence comme une nécessité, et ont souvent poussé très loin l’usage de moyens illicites pour faire triompher le prolétariat, le peuple, la masse, la plèbe… que les directions de leurs mouvements, de leurs organisations ou de leurs armées prétendaient représenter. Tandis que les sociaux-démocrates, depuis Plekhanov, ont récusé ces méthodes de conquête du pouvoir et de gouvernement. La question de fond est bien de savoir si l’on veut vivre en démocratie ou s’il faut hâter par tous les moyens, y compris violents et illicites, la transition vers un futur enchanté dont on n’a encore jamais vu les bienfaits. Bien au contraire, d’une tentative à l’autre, cette transition, jamais achevée, s’est accompagnée d’un cortège de cruautés, de souffrances et de millions de morts.

Evo Morales est de ceux qui prétendent incarner d’ores et déjà le socialisme du XXIe siècle (selon l’expression d’Hugo Chávez). Au nom de ce socialisme supposé dont il serait le conducteur et le garant, il veut à toute force se maintenir à la tête de l’État bolivien. Ayant perdu le referendum qui devait lui donner le feu vert pour un nouveau mandat, il en conteste maintenant la validité, et s’emploie assidûment à trouver un nouveau chemin pour arriver à ses fins.

[1] En avril 1952, le Mouvement Nationaliste Révolutionnaire (MNR) a pris le pouvoir à la suite d’un coup d’État. Il a entrepris une série de profondes réformes qui ont bouleversé l’économie et la vie sociale du pays : nationalisation des grandes mines privées, réforme agraire, réforme éducative, suffrage universel…

[2] Sur ce sujet, voir l’excellente recherche de Thierry Noël : “La génération des jeunes officiers issus du collège militaire Gualberto Villarroel : l’armée bolivienne, 1952 – 1985 ”, Thèse de doctorat, Université Paris 7—Diderot, 2007.

[3]http://www.academia.edu/3499296/EXTRACTIVISMO_Y_DESINDUSTRIALIZACI%C3%93N_EN_BOLIVIA et http://www.cetri.be/IMG/pdf/05-5.pdf

[4] Les mines nationalisées ont été occupées à plusieurs reprises par l’armée. L’occupation à laquelle se réfèrent les insurgés de 1978 remonte à 1976 quand le gouvernement de Banzer proclama l’état de siège et plaça les départements d’Oruro et de Potosi sous contrôle militaire.

[5] Quand le général Barrientos, (1964-1969) a pris le pouvoir en 1964, l’armée a signé un pacte avec les syndicatspaysans selon lequel elle s’engageait à maintenir les acquis de la réforme agraire (et d’autresbénéfices sociaux)moyennant quoi les syndicats devaient appuyer l’institution armée. Le pacte fut mis à mal à la suite de la répression meurtrière de manifestations paysannes par le général Banzer, en janvier 1974.

[6] Le ballet présidentiel de 1978 à 1980 : le général Juan Pereda Asbún (1978) qui a gouverné 126 jours ; le général David Padilla Arancibia (1978-1979), 257 jours ; l’avocat Walter Guevara Arze (1979) 85 jours ; le colonel Alberto Natusch Busch (1979), 15 jours, et Lidia Gueiler Tejada (1979-1980), 244 jours, jusqu’au coup d’état sanglant du général García Meza, le 17 juillet 1980.

[7] http://nuso.org/articulo/el-carnicero-y-el-patron-la-conexion-oculta-entre-pablo-escobar-y-klaus-barbie/?page=5

[8] Le groupe paramilitaire, «Los Novios de la Muerte » avait été organisé par Barbie para appuyer le coup d’État du général García Meza du mois de juillet 1980.

[9]http://nuso.org/articulo/el-carnicero-y-el-patron-la-conexion-oculta-entre-pablo-escobar-y-klaus-barbie/?page=5

Selon cet article, le trafiquant colombien Pablo Escobar commerçait avec Roberto Suarez. La pâte, ou sulfate de cocaïne était alors presque totalement acheminée vers la Colombie où elle était transformée en chlorhydrate de cocaïne.

[10] Le Comité civique pro-Santa Cruz rassemble les représentants d'un ensemble d'institutions locales très diverses, des chambres patronales aux associations sportives en passant par les coopératives et les syndicats.

[11] http://www.eldeber.com.bo/opinion/gary-prado-y-eleccion-alcaldes.html

[12]« Son cosas diferentes y no se puede ensalzar a uno y endiablar a otro. Los dos son buenos o los dos son malos; pero cualquier invasor es malo.” https://haroldolmos.wordpress.com/gary-prado-asesinaron-las-evidencias/

[13]Jon Lee Anderson, Che Guevara: A Revolutionary Life, NYC, Grove Press, 1998.

[14] Frédéric Martel, « Cuba, destination tendance de l'été? Vous risquez d'être déçus », http://www.slate.fr/story/120439/mauvaises-raisons-cuba-destination. Lire aussi, du même auteur : http://www.slate.fr/story/101591/che-guevara-hollande

[15] Il ajoute : « J’ai une très grande affection pour la Bolivie. Je crois que c’est un des pays où la démocratie est la plus faible, la plus démunie, en grande partie par la faute du gouvernement ». http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/13072016/vargas_llosa_bolivia_tiene_una_democracia_mas_debil_y_mas_pobre

[16] http://eju.tv/2016/07/evo-habla-dictadura-popular/