D’aucuns s’acharnent, d’une manière ou d’une autre, à nous présenter la Bolivie comme un terrain d’affrontement entre les Indiens et les non Indiens. Actuellement, les Indiens auraient sinon pris le pouvoir au moins conquis des positions sociales prestigieuses grâce à l’arrivée d’un des leurs, Evo Morales, à la présidence du pays. Mais il ne manque pas de commentateurs pour affirmer que c’est un leurre, que les Blancs détiennent toujours les postes clefs, occupent les places dominantes, et distillent le venin du racisme pour conserver leur pouvoir.

Il n’échappera à personne que plus de cinq siècles ont passé depuis la conquête (c’est beaucoup) et que de multiples brassages ont mêlé les populations autochtones avec les migrants venus d’Europe et, en moins grand nombre, d’Afrique, du Moyen Orient et d’Asie, si bien que tant du point de vue biologique (race indienne versus race blanche ; descendants des conquistadores versus descendants des autochtones) que du point de vue culturel (culture indienne versus culture occidentale), il est devenu impossible d’établir une distinction nette et tranchée entre ces deux ensembles. Ce fut d’ailleurs le cas très vite après l’arrivée des espagnols, comme le montrent brillamment Carmen Bernand et Serge Gruzinski dans le second tome de leur livre, Histoire du nouveau monde, précisément intitulé : Les métissages[1]. Les emprunts, mélanges, syncrétismes, hybridations, réinterprétations et inventions ont été constants depuis l’époque coloniale, et ils n’ont jamais été aussi nombreux qu’aujourd’hui.

Le statut social intermédiaire du métis est catégorisé dans tous les pays andins au moins depuis le 17 ème siècle, et celui de cholo apparaît au 18ème siècle pour désigner péjorativement un métis proche de l’Indien ou le croisement métis/Indien[2]. Actuellement, dans cet ensemble composite, mouvant et poreux, les hommes s’habillent à l’occidentale, mais les femmes revêtent une variante bigarrée de l’habit andalou du passé, composé notamment de plusieurs jupes superposées ou polleras.

Si bien que lorsqu’on demande aux boliviens quels sont les critères qui leur permettent de distinguer l’Indien du non Indien leurs réponses sont diverses et embarrassées. Aucun critère objectif ne permet ce classement[3].

Je n’irai pas plus avant dans le détail de la stratification sociale et de la mobilité sociale en Bolivie. Ces thématiques, aussi complexes que passionnantes, et fondamentales pour comprendre la société bolivienne, méritent beaucoup plus qu’un simple billet[4].

La question qui structure mon propos est la suivante : pourquoi cette partition en deux ensembles ethnico-raciaux perdure-t-elle en dépit des multiples brassages de populations qu’a connu le pays et des complications de sa stratification sociale? La réponse est relativement simple : puissant marqueur de la distinction sociale, elle sert aussi bien les intérêts des dominants que ceux de de certains groupes politiques contestataires.

D’un point de vue personnel, traiter quelqu’un d’Indien ou de cholo[5] (métis, mais aussi bâtard) est toujours injurieux. Et bien évidemment, c’est une manière de se positionner sinon en tant que Blanc, au moins en tant que supérieur. Ce qui revient à dire que le critère ethno- racial fonctionne toujours pour s’inscrire à un niveau (social) et pour établir une barrière (sociale)[6].

Les parvenus s’attachent à gommer leurs origines (supposées) indiennes. Si la fortune leur sourit, ils envoient leurs enfants dans les meilleures écoles privées boliviennes ou étrangères, notamment aux États Unis. Et il suffit de deux ou trois générations pour réussir cette mue sociale. On constate aussi que les colonisateurs de l’Orient bolivien issus des hauts plateaux et des vallées andines, qu’ils soient commerçants, artisans ou cultivateurs mettent un soin particulier à se distinguer des autochtones des Basses Terres, les originarios ou nativos, comme ils disent, qu’il leur arrive de considérer dédaigneusement comme des non-civilisés[7].

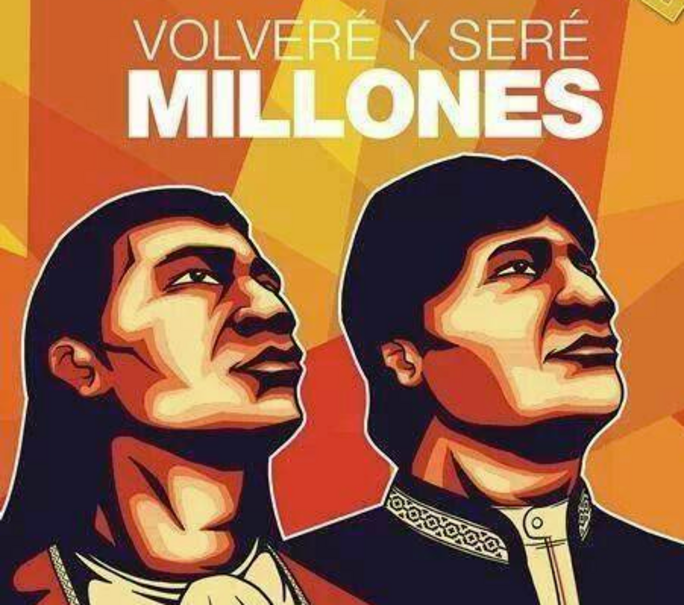

Et alors même que les stratégies individuelles conduisent certains à se distinguer à tout prix des Indiens ou assimilés, les mouvements indianistes qui ont pris naissance depuis les années 1970 exaltent les origines indiennes de leurs adhérents, glorifient leur résistance à l’occupation coloniale et les héros qui l’ont permise, s’inventent des hymnes et des drapeaux, magnifient leurs langues, et vantent leurs coutumes, leurs mœurs, leurs vêtements, fussent-ils empruntés ou profondément remaniés. Leur but est bien évidemment de prendre le pouvoir au nom de ce combat qu’ils présentent comme une réparation légitime – ou de le conserver comme c’est le cas des gouvernants actuels. Dans la mesure où toute leur puissance de mobilisation repose sur ce chant nationaliste, ils ont un grand intérêt à ce que la distinction Indien / non Indien perdure. Et il n’est donc pas étonnant qu’à chaque fois qu’il se sent menacé Evo Morales (qui se veut Indien et se met en scène en Inca) lance le cri d’alerte : « Ils veulent abattre l’Indien »[8]. Il n’est pas étonnant non plus qu’une grande partie de ceux qui se pensent et se veulent Indiens ne se reconnaissent pas dans l’indianisme de Morales et promeuvent des organisations politiques rivales qui prétendent représenter le véritable, l’authentique, indien. Imaginer qu’une seule organisation politique pourrait refléter cette fiction indienne serait en effet méconnaître totalement le fonctionnement de la vie politique. Si d’aventure un seul parti incarnait la « nation » ou « le peuple » indien, ce ne pourrait être que le résultat momentané d’une imposition dictatoriale. Quoiqu’il en soit, la bataille de l’authenticité indienne, de même d’ailleurs que les distinctions et querelles sémantiques et sociales qui séparent les indigènes des hauteurs des natifs des Basses Terres contribuent à pérenniser la coupure Indien/non Indien[9].

On voit donc à quel point des individus et des groupes dispersés sur l’échelle sociale ont intérêt à entretenir cette distinction raciale ethnique et en jouent selon les situations et les interlocuteurs.

La complicité des intellectuels

Mais ce qui est plus troublant, c’est que beaucoup d’intellectuels se prêtent au jeu, soit dans leurs analyses, soit par leur positionnement idéologique et politique, et contribuent de ce fait sinon à essentialiser la coupure ethnico raciale, du moins à la justifier et la rendre crédible. Bien peu veulent comprendre et admettre que cette démarcation est une construction ou une reconstruction qui perdure d’une époque à l’autre.

En réalité, en Bolivie et au Pérou, loin que les distinctions sociales reposent sur des différences de races ou d’ethnies, c’est au contraire l’inégalité sociale qui est justifiée et entretenue par le discours de la différence ethnique. Si on est au bas de l’échelle sociale on a toutes les chances d’être traité d’Indien et en Indien ; si on a réussi à appartenir à l’élite dominante on ne le sera plus. Dès qu’on a gravi des échelons dans la hiérarchie sociale (et cela peut aller très vite par les temps qui courent, grâce aux trafics en tout genre (cocaïne, contrebande…) et à la corruption, on ne veut plus être Indien, et si pour une raison ou pour une autre on chute dans cette même hiérarchie on a vite fait de retomber à ce rang.

Il n’y a rien de nouveau dans cette dynamique, sauf peut-être la rapidité du processus dans la période de prospérité que le pays vient de connaître. En étudiant avec soin les registres paroissiaux de la communauté de Cuenca, (province de Huancavelica au Pérou), Marie France Houdart, montre qu’au cœur des Andes, telle famille classée « espagnole » à la fin du 18ème siècle devient « indienne » quelques générations plus tard, tandis que telle autre passe de cette dernière catégorie à celle de « gente decente ». Les membres de la famille Manuele qui a chuté au rang d’indienne, sont considérés par le reste de la population, comme étant « les plus enracinés dans les traditions, les plus pauvres…et les plus sales ». « Ce ne sont donc pas des critères d’ordre biologique qui déterminent le statut d’Indien ou de Blanc. Celui-ci dépend en première instance de la place à laquelle le jeu des forces politiques assigne un individu. Un Blanc peut devenir Indien si de dominant il devient dominé, il peut rester Blanc, malgré la miscégénation, s’il réussit à maintenir une position de domination », conclut Marie France Houdart[10].

Qu’on arrête donc, de grâce, de produire des analyses affligeantes qui expliquent les comportements des uns et des autres par leur supposée origine ou appartenance ethnico raciale et qui, par conséquent, valident la pertinence de cette cassure. Elles ne font que reproduire le discours par lequel les individus justifient leur propre positionnement social et celui de ceux dont ils veulent se distinguer. Et en homologuant cette dichotomie, elles contribuent à la perpétuer et à cautionner, directement ou non, les batailles et les exclusions raciales et ethniques qu’elles prétendent, pour certaines, combattre. En effet comme le précise le « théorème » de Thomas[11] : si une chose est considérée comme vraie, elle est vraie dans ses conséquences. Si les sociologues accréditent l’idée de la pertinence des distinctions raciales-ethniques pour analyser et comprendre les inégalités sociales, ils se font les complices de la perpétuation des ostracismes, des exclusions et des conflits qui surgissent en conséquence de cette croyance.

D’un indianisme à l’autre

L’usage de la coupure Indien/ non Indien a nourri le discours politique, souvent belliqueux et infamant des formations nationalistes comme le Movimiento Indio Pachakuti (MIP) mené par Felipe Quispe surnommé «El Mallku» sur l’altiplano[12], et le Movimiento Nación Camba de Liberación de Santa Cruz de la Sierra[13] . Il est maintenant colporté par le MAS, notamment par la voix du vice-président Álvaro García Linera.

Pendant la cérémonie d’investiture des autorités du Gobierno Indígena Originario y Campesino de Raqaypampa (Cochabamba), le 4 janvier dernier, il a tenu le discours suivant : « Il y a des gens méprisants, les fils des espagnols[14], les fils des hacendados et leurs petits enfants qui rejettent le président indigène, qui n’acceptent pas qu’un maire provienne de Raqaypampa[15], qui décrient l’autonomie indigène, qui déprécient vos vêtements, votre pollera, votre chapeau et votre langue ». Ils ont pour premier objectif de « chasser Evo » …pour que « les enfants des patrons reviennent ». Ils veulent vous prendre vos terres, votre langue, votre âme pour que vous « ne gouverniez jamais plus la Bolivie ». « La haine contre Evo, c’est la haine contre vous, la haine contre les indigènes, les paysans, les ouvriers, c’est la haine contre les jeunes et la femme d’humble condition»[16].

Quelques jours plus tard, lors du XVII Congreso Ordinario de la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa” il a réitéré sa catilinaire : « Nous n’avons pas peur de ces racistes, colonialistes qui nous insultent et nous crachent dessus, nous allons nous organiser pour les vaincre parce que nous sommes nés dans le conflit… Nous sommes majoritaires, nous allons mettre en déroute ces quelques k'arizos, ils ne sont pas majoritaires ». Brandissant des extraits de messages tirés (soi-disant) des réseaux sociaux, il s’est écrié : « Ce sont les mots de l’ennemi. Voilà ce qu’ils disent au sang de notre sang, c’est ainsi qu’ils traitent notre président, race maudite, cholo, ignorant…C’est ce qu’ils vous disent à vous aussi, c’est ce qu’ils vous disent mes frères, ces gens qui vous attaquent aujourd’hui. Cela fait mal, cela fait mal au cœur, parce que nous sommes tous de pollera ».[17]

Ce discours guerrier qui vise à regrouper en un seul ensemble tous les opposants aux supposés Blancs, les karas[18] colonialistes et racistes, est un puissant vecteur de la catégorisation ethnique et raciale. Il est cependant de moins en moins efficace, notamment en raison de la perte d’audience d’un gouvernement qui cherche à se perpétuer en dépit du refus de la population (referendum de février 2016), au mépris des lois (décision du tribunal Constitutionnel de novembre 2017) et de l’hostilité que suscite sa politique (code pénal du 15 décembre 2017).

Mais il perd aussi de son efficacité parce que les indianistes opposés au gouvernement actuel crient à la trahison d’une caste maléfique qui manipule et mutile la « démocratie communautaire », et accusent les k’ara mestizos (ou blanco mestizos) du MAS, menés par le vice-président Álvaro García Linera de coloniser l’État à leur seul profit.

« Depuis la prise du pouvoir par ces Blancs-métis, l’indigène (lo indigena) est instrumentalisé, utilisé simplement pour danser les danses originaires selon leurs us et coutumes, à l’occasion de fêtes strictement folkloriques, dont le président Evo Morales prend la tête ». Tandis que les leaders « aymaras quechuas et des autres nations» sont éliminés et accusés d’être de droite ou traîtres à la Patrie (vende patria)[19].

Comme on peut aisément le constater, cette critique ne remet nullement en cause la partition Blanc/Indien. La solution du problème indien va de soi : les vrais Indiens doivent se réveiller, se regrouper, prendre le pouvoir et l’exercer à leur compte. On ne sort donc pas de la catégorisation polarisante, et à ce jeu, on n’est pas prêt d’en sortir.

Il n’y a, sur le fond, aucune différence entre la lecture sociale des uns et les autres : ils se servent tous de la distinction ethnique, nationaliste et raciale pour alimenter la mobilisation politique à leur profit. Et ils contribuent donc à la perpétuer.

[1] Carmen Bernand et Serge Gruzinski, Histoire du nouveau monde. Les métissages, Paris, Fayard, 1993.

[2] François Bourricaud dans le cholo « un individu qui monte, qui change d’état, qui tente de s’égaler ou de s’identifier aux modèles du groupe dominant » Changements à Puno, p.25

[3] Jean-Pierre Lavaud, Jean-Paul Benavides, Indígenas/no indígenas. La obstinación separadora. Accessible sur Academia edu . Et il y a belle lurette qu’il en va ainsi. Quand, dans les années 1950, l’anthropologue Richard Adams avait demandé à quatre notables de la vallée rurale du Mantaro de classer un échantillon d’individus des alentours en Indiens et non Indiens, ils n’y étaient pas parvenu pour près de 40% d’entre eux. Cité par François Bourricaud, Changements à Puno, Étude de sociologie andine, Paris, Travaux et mémoires de l’Institut des hautes études d’Amérique latine, 1962, p.9-10.

[4] Pour plus d’informations sur les catégories sociales intermédiaires voir, entre autres : Véronique Marchand, Organisations et protestations des commerçantes en Bolivie, Paris, l’Harmattan, 2006, et Jean-Pierre Lavaud et Isabelle daillant (dir.), La catégorisation ethnique en Bolivie. Labellisation officielle et sentiment d’appartenance, Paris, l’Harmattan, 2007.

[5] Il y a d’autres mots pour désigner les statuts intermédiaires, notamment féminins: india refinada, birlocha, chota, cunumi (orient bolivien)…

[6] Cf. Edmond Goblot, La barrière et le niveau, Paris, PUF, 2010 (première édition en 1925). « Toute démarcation sociale est à la fois barrière et niveau. Il faut que la frontière soit un escarpement, mais au-dessus de l’escarpement il y ait un plateau » p.7.

[7] Roberto Coraite, secrétaire exécutif de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), partisan de la construction d’une route qui partagerait le parc naturel Isiboro Securé en son milieu clamait en 2011 : « Nous n’allons pas permettre que nos frères vivent comme des sauvages », dans la clandestinité. Ejutv, 6 septembre 2011, Página siete, 9 septembre 2011.

[8] Ils veulent abattre l’Indien. « Quieren tumbar al indio ».

[9] Prenant acte de ces querelles la Constitution bolivienne a forgé l’expression «naciones y pueblos indigena originario campesinos ».

[10] Marie France Houdart, Tradition et pouvoir à Cuenca, communauté andine, Travaux de l’institut français d’études andines, Tome XV, Lima, 1975, p.153.

[11] https://fr.wikipedia.org/wiki/William_Isaac_Thomas

[12] Le Mallku est une autorité politique dans le monde aymara. https://fr.wikipedia.org/wiki/Felipe_Quispe ; et http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article3760

[13] http://nacioncamba.org/category/Archivo/ ; http://nacioncamba.org/

[14] À propos de cette interprétation naturaliste qui fait des dominants d’aujourd’hui les descendants des conquérants espagnols, et des dominés ceux des descendants des indigènes américains ( la représentation généalogique) voir le dernier livre de Verushka Alvizuri , Evografías, Santa Cruz de la Sierra, El País, 2017.

[15] https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/vicepresidente-a-indigenas-34el-odio-contra-evo-es-el-odio-contra-ustedes-34-384747 Il ajoute encore :

"Quieren acabar con las organizaciones sociales, quieren castigar, quieren que regresen los gringos, los vende patrias. Se avergüenzan de las polleras, del poncho, del color de la piel. Quieren sacar al presidente, sacarlos a ustedes (...) Quieren convertir a Bolivia en un país de cinco gringos, de cinco chocos. Nos duele porque los están insultando a ustedes".

[16] https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/vicepresidente-a-indigenas-34el-odio-contra-evo-es-el-odio-contra-ustedes-34-384747

[17] https://www.eldeber.com.bo/bolivia/El-vice-incita-a-mujeres-con-mensajes-de-odio-20180117-0052.html

[18] Littéralement pelé en langue aymara. Équivalent de Blanc.

[19] http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/1/17/dictadura-falso-indgena-kara-166767.html