Agrandissement : Illustration 1

Un « Parlement » à elle toute seule

Un théâtre sans frontières qui bouscule les genres, les langues, la géographie. Joris Lacoste fait partie de cette cohorte informelle et diverse du théâtre d’aujourd’hui, pour qui la diversité en tout et le pluriel en chacun vont de soi, un théâtre qui, par là même, offre volontiers des habits neufs au théâtre politique.

D’abord, il y a eu la collecte. Des centaines d’enregistrements de voix de toutes sortes. Discours politique, monologue chopé dans le métro, commentaire sportif, annonce météo, conversation téléphonique enregistrée, message amoureux, propos officiels, publics, privés : tout est bon. La démarche rappelle, dans son mouvement de collecte, celle d’une Giovanna Marini allant chercher des chants oubliés populaires dans les campagnes italiennes. De fait, c’est très différent : pas de corpus autre que le monde entier, pas de hiérarchies (toutes les paroles sont nobles à dire), une multitude de langues, d’occurrences, de situations. C’est infini. Le hasard, l’intuition, le boulot font le tri.

Commence alors le travail vocal, corporel, sportif, musical. La première manifestation publique fut, en 2009, Parlement, spectacle mascotte souvent repris depuis. Emmanuelle Lafon est seule en scène devant un pupitre. Habits de tous les jours, lumière simple, elle ne bouge presque pas (ses mains tiennent souvent le pupitre). Tout est dans l’émission de sa voix où se succèdent, à un rythme infernal, des multitudes de petites séquences vocales en langue française que l’on reconnaît cependant immédiatement : commentaire sportif du tiercé, slogan publicitaire, discours de Jacques Duclos, litanie d’une prof de gym, prédicateur religieux, vindicte d’un type d’extrême droite, etc.

Seul clin d’œil venu d’ailleurs : le petit bidon cher au poète Tarkos. C’était éblouissant et troublant. Un peu comme si on écoutait la Callas chanter à la radio un opéra et que, tout à coup, l’émission était interrompue par un flash d’actualité mais un flash dit par la Callas elle-même. Vertige de la multiplicité dans l’unicité.

En 2013, Suite n°1 réunissait 11 interprètes, 11 amateurs et un chef de chœur dans 45 séquences traversant 9 langues (surtout l’anglais). Tous chantaient à l’unisson. Les propos s’en tenaient à des situations de parole, à un inventaire. C’était moins convaincant. L’unisson écrasait les disparités, l’aspect choral massif étouffait la singularité.

De la « Suite » dans les idées

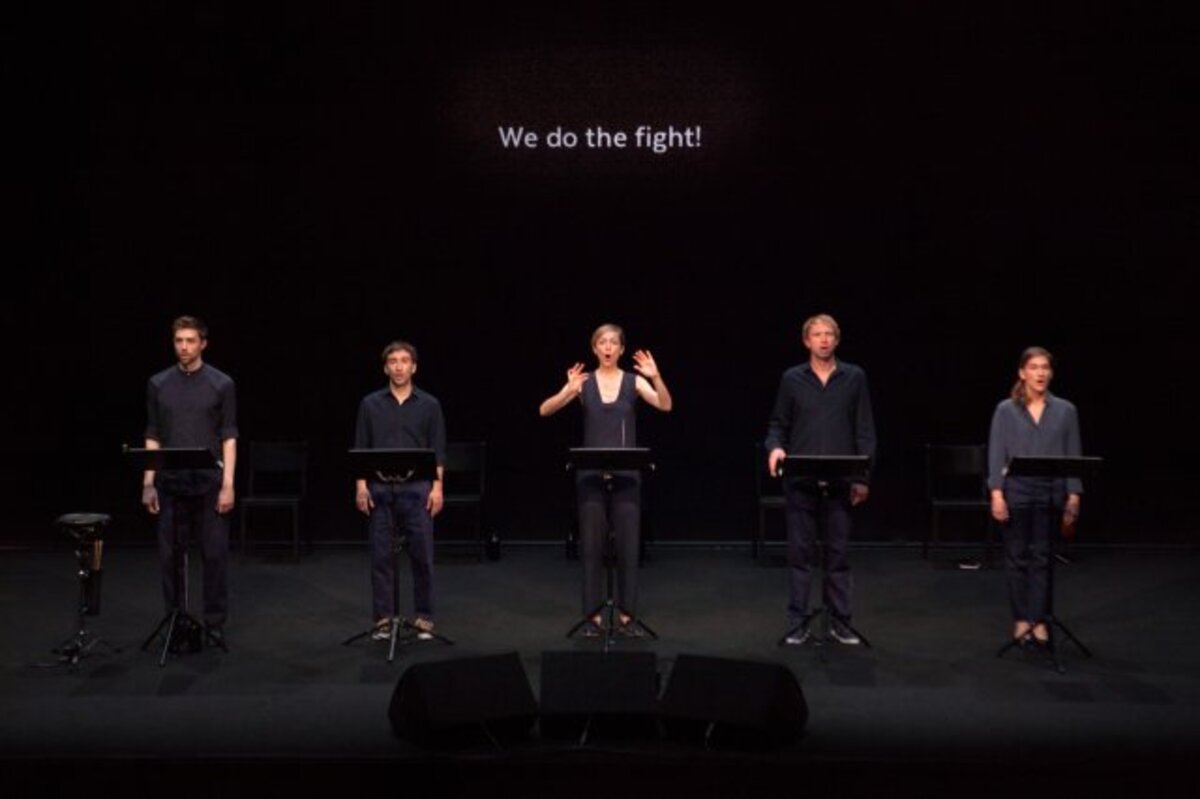

Aujourd’hui, Suite n°2 retrouve la force de Parlement en la multipliant, tire les leçons de la Suite n°1 et va plus loin. Ils sont cinq en scène, un quintet de plusieurs nationalités parlant avec aisance plusieurs langues dont l’anglais, langue dominant le spectacle car dominant le monde (et facilitant une tournée mondiale par la même occasion : créé à Bruxelles, le spectacle est déjà allé en Corée, aux Etats-Unis, il revient de Hollande). Ils sont cinq devant un pupitre ou sans pupitre. Le jeu des corps (bras, mouvement du bassin) est affirmé, le travail de restitution-relance du dire est résolument musical dans une sorte de tension permanente. Lacoste a travaillé avec le compositeur Pierre-Yves Macé, un petit tambourin a fait son apparition.

On passe du croate au japonais, de l’espagnol au parigot. D’un discours politique public et atone en portugais à une déclaration d’amour en russe d’un type qui ne comprend pas qu’au nom d’Allah une fille ne veuille pas passer à la casserole. D’un côté, une modeste Brésilienne humiliée parce qu’on lui a coupé Internet sans crier gare et se bat au téléphone avec le type de la compagnie à la voix monocorde ; de l’autre, une Française à la voix douce qui n’ose pas dire « je t’aime » en laissant un message sur le répondeur de son amoureux. Et ainsi de suite.

Ce sont le plus souvent des paroles actives. Conquérir un peuple, un cœur, convaincre, entraîner, persuader, infléchir. Ces voix-là pensent pouvoir en découdre avec le réel, elles croient dans la force des mots et le poids du dire.

Autre dimension passionnante, le spectacle fait ce que je ne peux pas faire en tapant ce papier : il multiplie les chevauchements, les simultanéités, la polyphonie. Le heurt de ces voix qui se rencontrent fortuitement et poétiquement (comme le parapluie et la machine à coudre chez Lautréamont) fait sens (au pluriel) dans leur disparité même, leur harmonie inopinée ou fabriquée. Un art du montage qui n’est pas sans rappeler les propos d’Eisenstein et de Godard sur le sujet.

Cinq orfèvres en langues et parleries

C’est parfois drôle, c’est souvent grinçant, voire poignant. Comme cet énoncé interminable, assommant et jargonneux du terrible verdict du procès de Mikhail Khodorkovski lu en intégralité par un des membres du quintet (tandis que d’autres voix interviennent sur d’autres latitudes) et retranscrit en français sur un fond d’écran, lequel devient à part entière un acteur du spectacle (le lieu de la parole traduite et retranscrite).

Bref : un dispositif complexe donnant une impression de légèreté car le tout est diablement maîtrisé par les cinq orfèvres qui officient devant nous.

Joris Lacoste n’oublie pas la parole ultime qu’est le silence. Celui du recueillement, celui de la disparition. Le silence intervient par deux fois dans Suite n°2, il serait cruel de troubler ces deux silences-là en en parlant. En revanche, il serait cruel de ne pas nommer les cinq acteurs-diseurs-performeurs-musiciens. Outre Emmanuelle Lafon : Vladimir Kudryavtsev, Nuno Lucas, Barbara Matijevic et Olivier Normand. Ils sont éblouissants. Ils portent à bout de voix l’amplitude impressionnante de ce spectacle.

Théâtre de Gennevilliers, dans le cadre du Festival d’Automne, mar et jeu 19h30, mer, ven et sam 20h30, dim 15h, jusqu’au 11 octobre.

Graz (Autriche) les 15 et 16 oct ; Théâtre de Bordeaux du 21 au 23 oct ; Aire Libre à Saint-Jacques-de-la-Lande, du 19 au 21 nov.