Agrandissement : Illustration 1

Le Festival d’Avignon s’est ouvert samedi sur le coup de 15h à la Fabrica, par une rare splendeur : Des arbres à abattre de Thomas Bernhard magnifiquement et librement adapté par le Polonais Krystian Lupa. On se plaint parfois de la disparition des grands maîtres, des Strehler et autre Gruber ; Lupa est l’un d’entre eux, si certains en doutaient encore, ce spectacle-là devrait achever de les convaincre.

Une double façon de « penser l’écriture »

C’est un voyage prodigieux (plein de prodiges), audacieux, lumineux, une virée de longue haleine (plus de quatre heures) au pays extraordinaire et terriblement ordinaire du théâtre et de sa place dans la cité, une introspection de l’être humain saisi dans sa complexité qui nous tient en état d’éveil quasi hypnotique, l’émerveillement le disputant à l’excitation, la douceur à l’irruption du cri.

La salle n’était pas totalement pleine le jour de la première, ce qui n’a pas empêché le public de réserver une standing ovation à la troupe polonaise où, comme toujours chez Lupa, pas un acteur, pas un rôle n’est laissé sur le côté de la route. En revanche, ce même samedi à 22h la Cour d’honneur du Palais des papes était pleine pour la première du Roi Lear, pièce dont il est fait mention dans Des arbres à abattre version Lupa, tout comme il est fait mention du Chemin de Damas de Strindberg, pièce également à l’affiche du Festival.

Lupa entretient avec l’auteur autrichien un fécond dialogue et je me souviens du choc que fut déjà sa mise en scène de La Platrière (son premier Bernhard) vue à Torun, au milieu des années 90 et dont il a fait par la suite une impressionnante version filmique. S’il revient toujours à Bernhard, c’est que la façon de « penser l’écriture » de ce dernier, où le « je » de l’auteur est totalement impliqué sans qu’il en résulte pourtant un étalage biographique, est dans une proximité et une connivence absolues avec la façon dont Krystian Lupa s’implique dans ses spectacles, tous ses spectacles et pas seulement ceux avec lesquels il dialogue avec Thomas Bernhard en adaptant ses récits comme Extinction ou en jouant ses pièces.

Son premier coup de génie pour Des arbres à abattre, c’est de déterritorialiser le texte : plus question d’Autriche, du Burgtheater, de Vienne. La rage salvatrice contre son pays qui a contribué à la célébrité de Thomas Bernhard, a fini par créer autour de son œuvre une sorte de gangue ou d’écran en atténuant la portée. C’est cette clôture que Lupa fait exploser. Les noms à consonances souvent allemande des personnages restent. Comme on reste en Europe, c’est-à-dire nulle part, aussi bien en Pologne (et ce spectacle est plein d’allusions à la Pologne d’aujourd’hui et à la situation de son théâtre) qu’en France (et ce spectacle traverse bien des cercles de notre monde théâtral, et au-delà).

Le miroir du Théâtre National

Dans le roman, le narrateur se tient assis sur le côté dans « un fauteuil à oreilles » du salon bourgeois des Auersberger où il a été invité à un « dîner artistique » au lendemain de l’enterrement à Kilb d’une artiste, Joanna, qui est revenue se suicider dans son village natal. La morte fut proche du narrateur et connaissait bien les Auersberger, un couple effrayant et fascinant. Elle, figée dans une éternelle raideur des convenances (porter beau, feindre l’ordre au cœur du désordre), ayant dans ces soirées son quart d’heure de gloire en chantant du Purcell, et lui compositeur de musique alcoolique vissé à son piano dont il ne joue pas sauf une note par-ci, par-là, avant de finir la soirée, affalé, ivre, dans un fauteuil. Le narrateur les a beaucoup fréquentés et aimés dans sa jeunesse, à une époque où ils lui ont mis le pied à l’étrier. Trente ans ont passé, devenu écrivain, il habite Londres et est revenu pour l’enterrement de Joanna. Aujourd’hui ils regardent ce qu’ils sont devenus, ce qu’il est devenu et sa haine, son mépris pour ces gens et pour lui-même nourrissent sa logorrhée.

Agrandissement : Illustration 2

Tout ce contexte (l’enterrement, l’invitation à la soirée artistique faite au narrateur) est filmé par Lupa en noir et blanc et intervient comme dans le récit de Bernhard au cours de la soirée dans ce salon qui en constitue le lieu permanent et où on attend l’arrivée tardive du « grand comédien » du Théâtre National qui vient de jouer Ekdal dans Le Canard sauvage pour passer à table, dîner qui ouvre la seconde partie du spectacle après l’entracte.

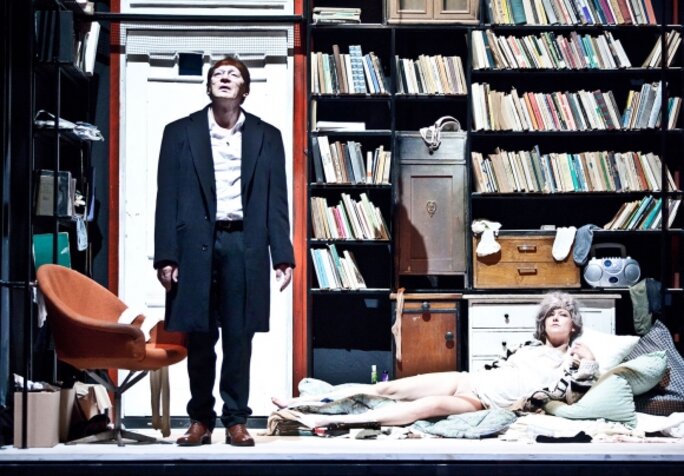

Dans la première partie du spectacle, il ne se passe donc rien. Pas d’éclat, pas d’accident, rien d’autre que l’attente. Le temps qui passe devient comme palpable, c’est vertigineux. Les invités sont arrivés, un à un accueillis par la maîtresse de maison (Halina Rasiakowna), son mari restant (Wojcieh Ziemnianski) dans son coin. La femme écrivain introvertie, brune et tout en noir qui se prend pour Gertrud Stein (Bozena Baranowska), l’autre femme écrivain, blonde qui pense avoir surpassé Les Vagues de Virginia Woolf (Ewa Skibinska) et qui a toujours le souci de se mettre en avant, nous dit le narrateur (Piotr Skiba) dont on apprendra qu’il se prénomme Thomas, assis à l’écart dans le fauteuil sur le côté droit.

Lupa introduit ainsi un tressage subtil entre les commentaires de celui qui est là sans être là assis dans son fauteuil, et les autres. Arriveront deux jeunes hommes, « deux armoires à glace styriennes » décrit Thomas Bernhard, qui deviennent chez Lupa deux jeunes écrivains efflanqués sortis tout droit d’un spectacle de Warlikowski ou d’un bar branché de Varsovie (Michal Opalinski et Adam Szczyszczaj) et qui, dans des séquences filmées en partie improvisées, apportent une sorte de contestation intérieure au spectacle et au propos de Bernhard. Lupa ne cesse de boxer avec Thomas Bernhard, comme un jeune boxeur face à un ancien champion, respectueux et irrespectueux, soumis et insoumis.

Un salutaire suicide

D’une façon insidieuse, subtile à souhait, cette soirée d’attente où le temps se dilate devient aussi veillée funèbre à retardement de celle qui née Elfried se faisait appeler Joanna dans sa vie d’actrice (Marta Zieba), tout comme son dernier compagnon qu’elle surnomme John (Marcin Pempus) porte un autre prénom : l’histoire d’une femme qui n’a pas su vivre avec ses doubles, qui n’a pas su affronter le mensonge comme tous les autres, narrateur compris. Car toute chose a son revers, tout être en cache un autre, toute vérité a sa part de mensonges, toute vie est un sas de complexités, nous disent Bernhard et Lupa. Ce qui est mort, ce n’est pas seulement Joanna, ce sont ces êtres qui, en trente ans, ont souvent abdiqué, menti, fait des compromis, pactisé avec l’ennemi, la facilité, les honneurs, les breloques et une célébrité de pacotille. Alors le suicide de Joanna pourra apparaître à leurs yeux non comme une défaite mais comme un geste héroïque.

Dans la seconde partie, le comédien du Théâtre National étale sa suffisance, sa prétention, et là Lupa joue sur le velours des répliques que lui offre Bernhard qui se délecte à écrire ces scènes où il met en scène un personnage qu’il déteste. Lupa offre ce rôle à l’un des acteurs du vrai Théâtre national de Varsovie (Jan Frycz) et c’est cadeau pour lui, pour nous. Or ce personnage du grand acteur du Théâtre National dont on s’est tant moqué en riant, nous spectateurs, à l’heure du dîner va nous retourner vers la fin de soirée et du spectacle comme il retourne le narrateur en sortant de ses gonds, suite à une remarque de la Virginia Woolf locale, et c’est lui qui donnera son sens au titre du récit et du spectacle. Ce spectacle comme l’écriture de Thomas Bernhard dit ce qu’il ne dit pas et inversement. « Se confier entièrement à la forêt, tout est là, dans cette pensée : n’être soi-même rien d’autre que la nature en personne. Forêt, forêt de haute futaie, des arbres à abattre, tout est là. »

Lupa, et c’est heureux, s’approprie le texte de Bernhard. A sa manière et avec la complicité de ses acteurs. Par exemple, il gomme totalement l’histoire que partagèrent dans le passé le narrateur et Jeannie Billroth, la Virginia Woolf locale, ce qui donne à la solitude de cette dernière quelque chose de désespéré. En revanche il développe, extrapole, réinvente le personnage de Joanna (l’histoire d’une princesse nue, qui, me semble-t-il, ne figure pas dans le texte de Thomas Bernhard), la proximité passée entre elle et le narrateur tout en faisant de la somnambulique Joanna un fantôme qui s’invite dans le spectacle, et même avant que le spectacle ne commence (je ne vous en dis pas plus), traduction forte de la façon dont sa figure et son suicide hantent les conversations du salon.

Avec ce point d’orgue qui nous vaut de voir la maitresse de maison mettre sur le tourne-disque (on est dans les années 70) le Boléro de Ravel en hommage à la défunte puisque c’était son morceau préféré. Scène extraordinaire, pendant en farce de l’attente funèbre de la première partie. Tous les spectacles de Krystian Lupa multiplient les échos, les correspondances intérieures. Et c’est ainsi qu’au salon Lupa inscrit en miroir un autre lieu clos : la chambre de Joanna où le narrateur vient la voir. Autres scènes phénoménales.

Apothéose enfin que la double fin du spectacle. La soirée qui s’est déglinguée à souhait, tous ces as de l’apparence que sont l’acteur du Théâtre National, la chanteuse de Purcell, le musicien alcoolique, les deux femmes écrivains, les deux jeunes écrivains en mal de livre et cet autre personnage dont je n’ai pas parlé qui est comme la réincarnation de la jeunesse défunte du narrateur (Andrzej Szeremeta), tous sont partis. La servante (merveilleux personnage inventé par Lupa, me semble-t-il, merveilleuse Krzesislawa Dubielowna) a regagné les coulisses.

Le narrateur écrivain dont on sait qu’il se prénomme Thomas et que la maîtresse de maison finit par appeler Thomas Bernhard se lève, prend son manteau. Sur le pas de la porte, elle le supplie de ne rien écrire sur cette soirée, ce qui ne figure nullement dans le texte. Gag ultime, mais c’est mieux qu’un gag, un dernier round. Alors Lupa fait défiler sur l’écran la fin du texte de Thomas Bernhard où le narrateur dit courir dans la ville comme s’il fuyait « un cauchemar », fuyant une ville haïe et adorée, Vienne pour le narrateur du récit et pour Bernhard, Cracovie pour le metteur en scène Lupa (aucune des villes n’est nommée dans le spectacle), se précipitant chez lui pour écrire « quelque chose sur ce dîner artistique », et de le faire « sans délai, dans l’urgence » avant qu’il ne soit trop tard.

Il y aurait tant d’autres choses à dire. Il faudrait préciser toute la part d’improvisations avec les acteurs qui creusent d’autres strates qu’il faudra disséquer pour en approcher le secret. Il faudrait parler de l’espace, des espaces (Lupa signe comme toujours la scénographie et les lumières) et parler plus avant des acteurs à commencer par Piotr Skiba, acteur proche de Lupa, qui l’accompagne dans son cheminement depuis longtemps comme beaucoup d’acteurs du spectacle.

Au terme de cet article écrit dans la fièvre du souvenir encore chaud du spectacle vu la veille, le corps encore plein de ses beautés lentes ou follement fulgurantes, j’ai le sentiment de ne pas avoir écrit un article à la hauteur de ce que j’ai vu et éprouvé, de la grâce qui nous habite, ces mots qui manquent, ce trouble qui nous envahit au sortir de ces Arbres à abattre. A tout prendre, c’est un bon signe.

Des arbres à abattre, d’après Thomas Bernhard, un spectacle de Krystian Lupa, en polonais surtitré en français, Festival d’Avignon, 15h à la Fabrica, durée 4h20, jusqu’au 8 juillet. Le spectacle sera à l’affiche l’an prochain à Paris à L’Odéon-Théâtre de l'Europe.