Agrandissement : Illustration 1

Depuis sa mémorable trilogie inaugurale Chto (lire ici) magnifiquement mise en scène par Hubert Colas il y a treize ans, jusqu’à ce chef d’œuvre récent qu’est Gratte-ciel traversant tout à la fois le projet de Le Corbusier pour la baie d’Alger et la décennie noire de l’Algérie, Sonia Chiambretto construit une œuvre théâtrale curieuse du temps présent ( traversant, entre autres approches, les sans abri, sans papiers, sans pays, sans mots) en empruntant des chemins de traverse, usant avec parcimonie de la notion de personnage tout en soignant une oralité qui loin du feignant verbatim embrasse la poésie à pleine bouche (ses textes se glissent à merveille dans la collection « Des écrits pour la parole » de l’Arche).

Hubert Colas, présent aux côtés de cette autrice depuis ses balbutiements (il vit Marseille, elle navigue entre Manosque et Marseille), lui est resté fidèle jusqu’à mettre en scène récemment Gratte-ciel, spectacle que l’on se désespère de ne pas avoir vu. Par ailleurs, Yoann Thommerel et Sonia Chiambretto, co-fondateurs du Groupe d’information sur les ghettos, poursuivent un passionnant chantier à travers une série de questions aussi pertinentes que loufoques, tout cela débouchera sur une forme théâtrale titrée Îlots qui sera présentée au TNS en mars prochain.

Il y a dix ans, prenant la tête de l’école du TNS, Stanislas Nordey avait eu la belle idée de confier aux metteur.e.s en scène des promotions sortantes ou récemment sorties, un même texte. Ce fut le cas avec un texte Falk Richter puis un autre de Christophe Pellet (à quand une mise en scène de cette pièce sublime qu’est Aphrodisia?) C’était on ne peut plus passionnant. C’est aujourd’hui le cas avec Sonia Chiambretto. Et c’est toujours aussi passionnant.

Dans les tiroirs de l’Arche (qui édite désormais Chiambretto après avoir été un temps éditée par Actes-Sud papiers), Nordey, grand fouineur de textes contemporains, a trouvé La taïga court, un texte inédit de Sonia Chiambretto écrit naguère pour le chorégraphe Rachid Ouramdane qui avait (mal) mis en scène un autre de ses textes, Polices !, mais ce projet là était resté en jachère. Comme les textes récents de Chiambretto La taïga court n’est pas une pièce au sens habituel du terme : scènes dialoguées, monologues, actes, didascalies , etc. Chiambretto opère discrètement une rupture comparable, toutes proportions gardées, à celle qui sépara la peinture figurative de la peinte abstraite, tout en se nourrissant, à fond la caisse, du réel à l’heure de composer ses pièces-patchwork. Bref La taïga court, dans sa forme à la fois précise et ouverte, constitue un matériau des plus excitants pour les metteurs en scène.

Agrandissement : Illustration 2

Chiambretto nous parle de notre monde présent et à venir en proie au réchauffement climatique. Montée des eaux, fonte de l’Arctique, incendies de forêts, tsunami, disparition des espèces animales, manque d’eau douce, ouragans monstrueux, pluies torrentielles. On la voit partir en Chine à la recherche de ceux qu’on lui nomme comme étant « les déplacés, les éco-réfugiés les réfugiés climatiques » pour les interviewer et les filmer. Mais où sont-ils? demande-t-elle à Lee, son guide et interprète. Puis nous voici en Arctique, près du « glacier de l’Apocalypse », où les ours polaires s’emparent du micro, trahis par les humains et inquiets : « il est pratiquement certain que l’Arctique sera dépourvue de banquise au moins une fois avant 2050 ». Plus loin cette injonction : « ICI N’EST PLUS ICI ».Ou encore ces surfeurs attendant « la dernière vague » qui les emportera avec des tonnes de déchets venus de l’océan. Le dernier tableau, très court, a pour titre « Nostalgie » et fait l’inventaire non exhaustif de tout ce qui ne sera plus : « La neige. Les sources. Les boutons d’or. Les pâquerettes. Les iris et les edelweiss.Les grandes herbes . Les chouettes. Les ronces et les lacs. (...) »

Chacun des quatre élèves metteur.e.s en scènes, - deux sortants du groupe 46 , Antoine Hespel et Timothée Israël et deux du groupe 47, Ivan Márquez et Mathilde Waeber entrant en troisième année- s’est emparé de ce texte avec plus ou moins de pertinence et d’audace, les propositions des sortants, forcément plus expérimentés, étant plus convaincantes.

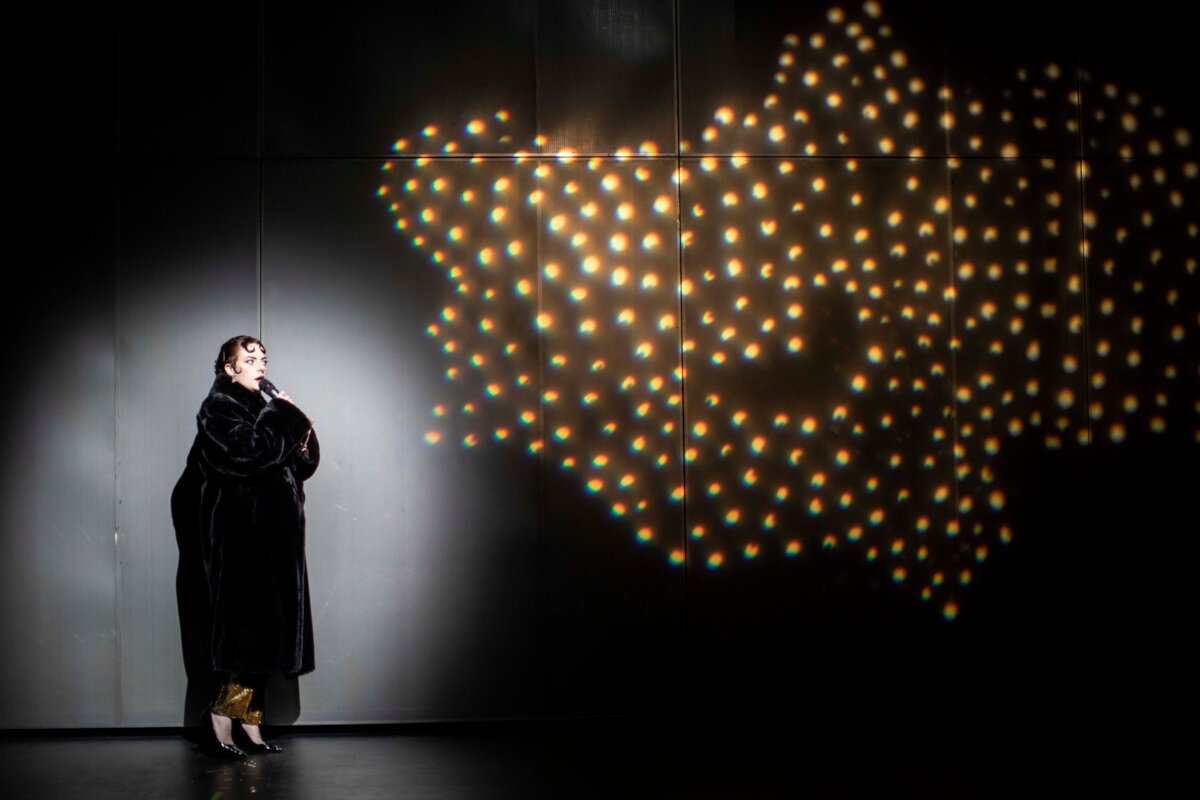

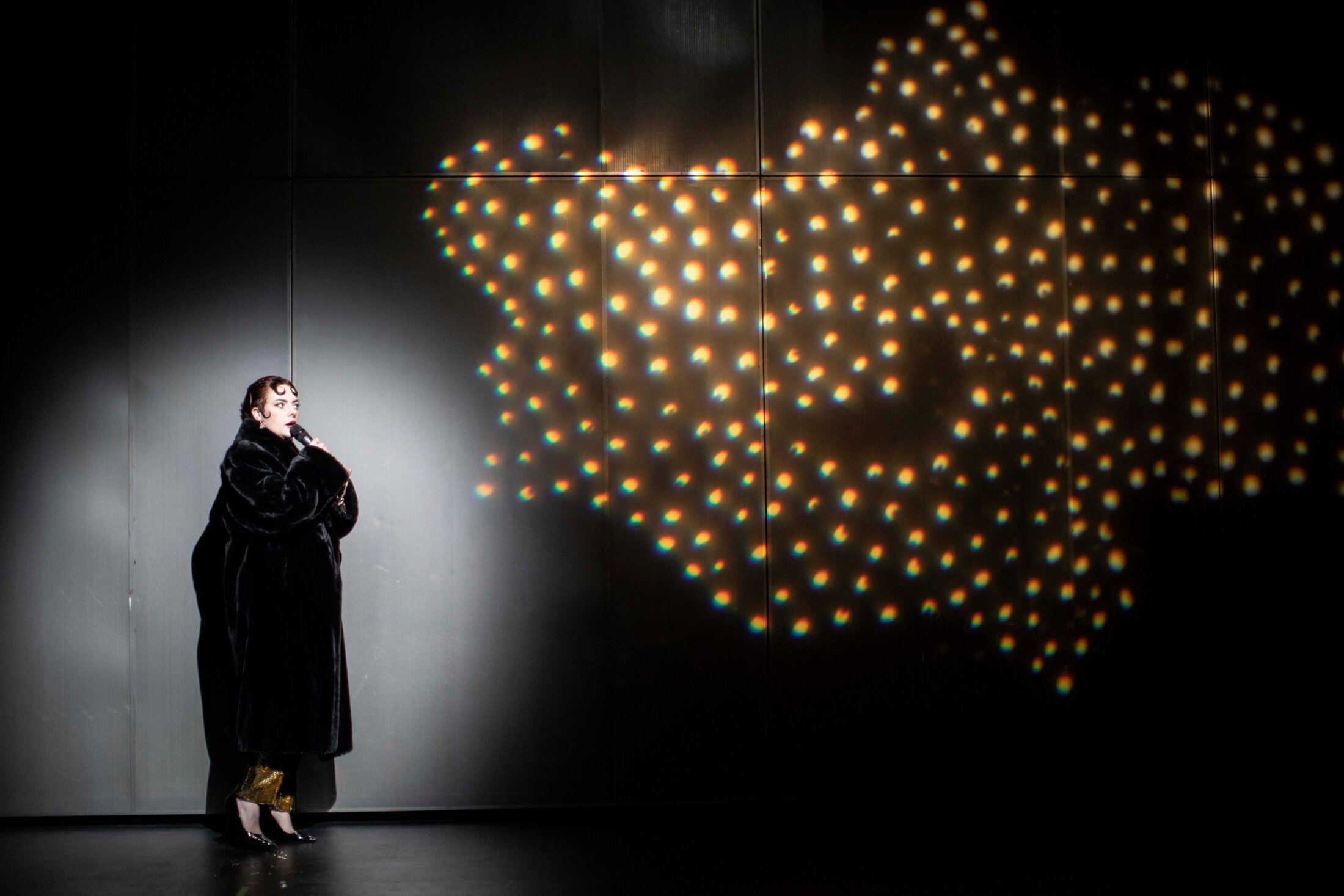

Antoine Hespel, installe un nombre limité de spectateurs (rendant ce groupe, par son petit nombre -29- plus vulnérable) dans des confortables fauteuils et canapés. On assiste, un verre en main à l’avancée de la catastrophe comme à un spectacle ; tour de chant de la diva, défilé de mode post apocalypse, etc. Puis, après quelques jeux de société, tout se renverse : les canapés disparaissent, les spectateurs errent debout, livrés à eux même. De l’autre côté du rideau devenu transparent, le monde s’est renversé: les canapés nous regardent. « Pouvons-nous encore être simples spectateur-rices ? » conclut Hespel. Fort et troublant.

« S’appuyant sur la collapsologie qui affirme que l’effondrement du monde est inévitable et que la seule chose à faire est de limité les dégâts », Timothée Israël, dans une pénombre de veillée mortuaire éclaire faiblement une petite dalle de béton rectangulaire au-dessus de laquelle plane une forme idoine, comme un couvercle de sarcophage. Un îlot de vie, un radeau de survie. Seules les corps et les mots, par leur simple manifestation, luttent au seuil d’un monde en voie d’extinction.

Iva Márquez, lui, s’appuie sur le « trouble » inhérent à notre époque que véhicule le texte en s’appuyant sur des histoires individuelles, l’ensemble constituant à ses yeux « une sorte d’atlas des dépaysé.es, de celles et ceux qui se sont trouvé.es au carrefour de forces majeures, politiques ou naturelles, et qui ont perdu leurs repères ». Sa mise en scène multiplie les pistes en mettant en scène un chantier perpétuellement en cours de construction et de déconstruction.

Quant à Mathilde Waeber, elle dit avoir voulu mettre en scène un espace « permettant une expérience qui ne soit pas théâtrale mais performative ». On est loin du compte. Le public est disposée de part et d’autre d’un grand espace où sont entassées des briques en terre cuite, à l’un des deux bouts de l’espace rectangulaire, un tas de terre crue prête à être malaxée et sculptée. Une actrice s’en chargera, ses camarades s’ s’attellent à transporter des briques pour créer des alignements dont le sort est prévisible. Fastidieux. Le texte de Chiambretto s’émiette dans ce dispositif et ce train-train fonctionnel où le lien avec la terre est loin « d’éprouver physiquement une forme de retour à l’organicité » comme souhaité par la metteuse en scène.

Début octobre, le groupe 48 a intégré l’école du Théâtre National de Strasbourg. Engagé par Stanislas Nordey, ce dernier ne sera plus à la tête de l’établissent lorsque les élèves sortiront de l’école dans trois ans.