Agrandissement : Illustration 1

C’est bien entendu à Montparnasse dont Alberto Giacometti fut un des grands piétons que s’est installé l’institut qui porte son nom dans l’ancien atelier d’un décorateur où a été reconstitué l’atelier du peintre, dessinateur et sculpteur tel qu’il l’a laissé à sa mort à quelques encablures de là. Dans le dédale de ce petit lieu accueillant se tiennent régulièrement des expositions mettant en perspective le travail de Giacometti avec le travail d’autres artistes et écrivains, amis ou pas. Sous le titre Giacometti/Beckett et le sous-titre (emprunté à Beckett) « Rater encore. Rater mieux », l’exposition, qui devait s’ouvrir début janvier et se tenir jusqu’à la fin mars, interroge la relation de Giacometti avec cet autre grand arpenteur (et buveur lui aussi) de Montparnasse que fut Samuel Beckett.

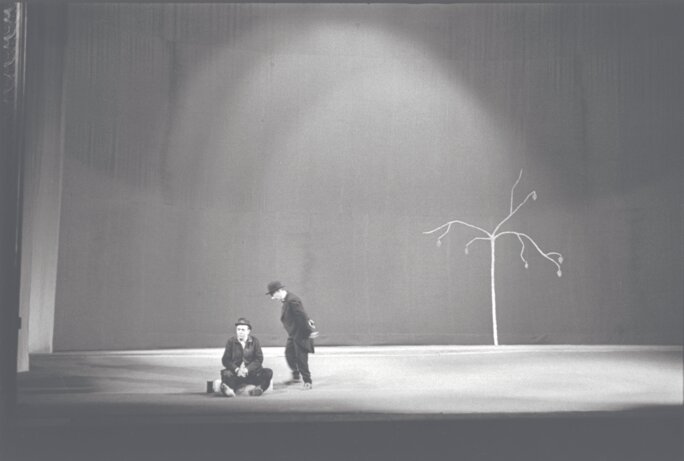

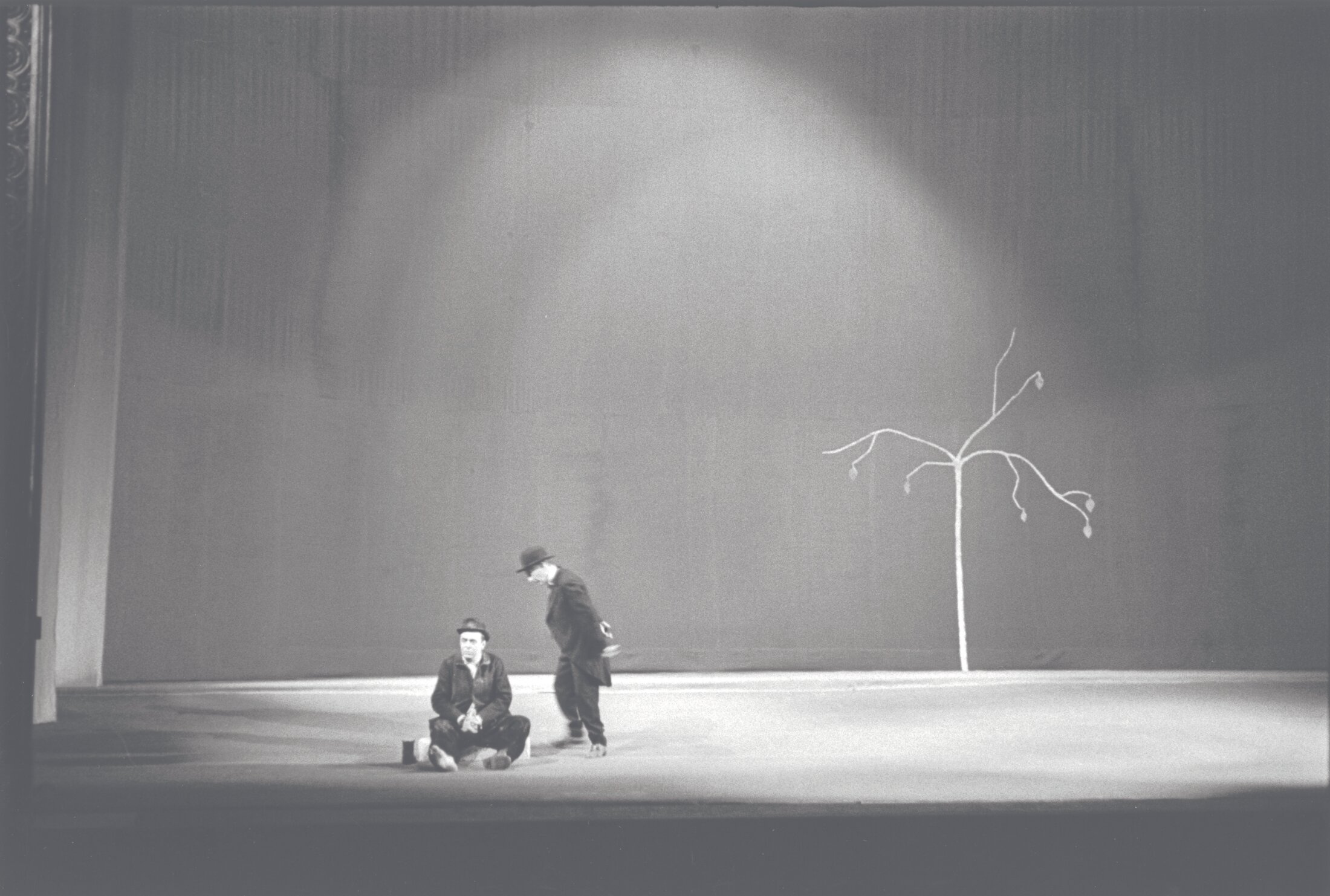

Dans l’une des salles trône un arbre tout blanc (la couleur du plâtre), depuis le tronc jusqu’aux feuilles. Tronc et branches d’une finesse extrême et feuilles en nombre très limité (une reconstruction de Gérard Byrne). « Route à la campagne, avec arbre », note Beckett à la première ligne de sa pièce En attendant Godot. C’est le metteur en scène Roger Blin avec lequel Beckett aimait bien « vadrouiller à Montparnasse », comme il l’écrit dans une lettre, qui créa la pièce en janvier 1953 au théâtre de Babylone (aujourd’hui disparu).

Agrandissement : Illustration 2

Beckett, pas tout à fait satisfait de l’arbre conçu par Roger Blin et Sergio Gerstein, écrit le 3 mars 1961 à Alberto Giacometti lorsque Jean-Marie Serreau reprend la pièce au Théâtre de l’Odéon : « Accepteriez-vous de nous faire l’arbre ? » L’arbre sera là au début des répétitions. « Très bien » (lettre à Barbara Bray le 26.4.61), juge Beckett. Serreau, Giacometti et Beckett hésitent sur le nombre de feuilles en plâtre. Six ou huit ? Finalement : six. Ce fut la seule collaboration directe entre Beckett et Giacometti. On peut s’amuser à imaginer que la série des Homme et arbre de Giacometti, l’année (1952) précédant celle de la création de Godot fut comme la prémonition de leur collaboration.

Même si leur amitié entamée avant-guerre n’a laissé que peu de traces, les affinités, les correspondances entre Giacometti né en 1901 et Beckett né cinq plus tard, sont nombreuses. C’est tout le sens du travail effectué et commenté par Hugo Daniel, le commissaire de l’exposition.

« Cela passe d’abord par l’épreuve du corps contraint, ou simplement pris dans la matière », écrit-il. Les cages, les socles ou les cadres chez Giacometti, et chez Beckett les personnages cloués au lit (Molloy), « assis dans fauteuil à roulettes » (Hamm dans Fin de partie), Winnie dans Oh les beaux jours « enterrée jusqu’au-dessus de la taille dans le mamelon » d’herbe brûlée dans la première partie puis, dans la seconde, « enterrée jusqu’au cou » faisant alors penser au Buste d’homme de Giacometti, œuvre en bronze réalisée sept ans plus tôt, où la tête émerge à peine.

Autre corrélation, celle qui relie à distance Les Trois hommes qui marchent (1947) de Giacometti et le film que réalise Beckett à partir de Quad (1980), l’une de ses pièces écrites pour la télévision, un film rarement visible (tout comme extraordinairement Nacht und Träume, autre film pour la télévision dont parle puissamment Gilles Deleuze dans L’Epuisé (texte publié à la suite de Quad).

Agrandissement : Illustration 3

Ce qui est le plus marquant et ce que souligne l’exposition, c’est, chez l’un comme chez l’autre, la façon dont le corps se rétrécit. On ne voit bientôt plus que la tête, puis seulement la bouche ou l’œil (Hugo Daniel rappelle que le titre initial de Film de Beckett avec Buster Keaton – projeté dans l’exposition – était Eye). Ainsi ce dialogue entre la Tête sur tige et d’innombrables dessins de têtes sur papier, nappes de Giacometti et Comédie de Beckett où de trois jarres identiques « sortent trois têtes, le cou étroitement pris dans le goulot ». L’exposition présente un autre document rare : le film Comédie réalisé en 1966 par Marin Karmitz en collaboration avec Beckett d’après la mise en scène de Jean-Marie Serreau (en 1964, avec Eléonore Hirt, Delphine Seyrig et Michael Lonsdale), film qui fit scandale lorsqu’il fut présenté à la Mostra de Venise. Autre pertinente convergence, ce dialogue entre la bouche de Pas moi (filmé par la BBC en 1972) et les différents yeux, souvent solitaires, dessinés à traits nerveux par Alberto Giacometti, lesquels renvoient à leur tour (le ping-pong est permanent) à ces lignes de Beckett : « Deux trous noirs dans l’avant crâne. Ou un. Essayer mieux plus mal encore. Un trou noir obscur avant crâne. En quoi l’enfer de tout. Hors quoi l’enfer de tout. Ainsi à défaut de pire dire l’écarquillé désormais. » (Cap au pire). L’un appelle l’autre et réciproquement, une amitié qui se passe d’anecdotes, et même de lettres : ils dialoguent d’abord à travers leurs œuvres.

L’institut Giacometti et donc l’exposition Giacometti/Beckett sont pour l’heure fermés au public comme le sont tous les musées. Pour la réouverture, un protocole a été établi pour accueillir sur rendez-vous un nombre limité de visiteurs et faire en sorte qu’ils ne se croisent pas.

Un riche catalogue accompagne l’exposition, fort de nombreuses illustrations, de plusieurs éclairages (outre Hugo Daniel : Christian Alandete et Derval Tubridy), et enrichi d’entretiens avec Marin Karmitz et Maguy Marin. Catalogue bilingue français/anglais, éditions Fage, 192 p., 28€.

Renseignements institut@fondation-giacometti.fr, www.fondation-giacometti.fr

« TRIBUNE : Soutien à la réouverture des musées

Il est important que l’art et la culture redeviennent accessibles à ceux et celles qui le souhaitent, et le plus rapidement possible. Il est aujourd’hui manifeste qu’une véritable détresse psychologique s’installe chez nos concitoyen·ne·s et particulièrement dans la jeunesse de notre pays.

Bien sûr, nous avons fait les un·e·s et les autres des tentatives bienvenues de garder le contact sur un mode numérique avec ceux et celles qui fréquentent nos établissements, mais cela ne saurait suffire. Rien ne peut remplacer la confrontation directe, physique avec les œuvres et avec ceux qui les portent.

Nous, directeurs et directrices de théâtres publics, appelons le gouvernement à rouvrir les musées : ceux-ci peuvent être les éclaireurs, la première pierre pour redonner un peu d’espoir et de joie, cette fameuse lumière au bout de ce long tunnel.

Nous souhaitons ici affirmer que nous verrions cette réouverture des musées comme la première pierre d’un édifice qui nous concerne tous.

Les musées sont des lieux de déambulation, nous pouvons comprendre qu’ils soient les premiers à montrer la voie d’un retour progressif et raisonnable vers l’accès aux œuvres. Il est aujourd’hui important, tout en restant extrêmement vigilant·e·s face à la pandémie, de réoxygéner nos cœurs et nos esprits afin de pouvoir tenir et redoubler d’efforts dans la lutte contre le virus.

L’art est aussi l’un des traitements face aux maux de notre temps. »

Jean Bellorini, Théâtre national Populaire, Villeurbanne ; Charles Berling, Châteauvallon-Liberté, scène nationale ; Stéphane Braunschweig, Odéon-Théâtre de l’Europe ; Rodolphe Dana, Théâtre de Lorient, Centre dramatique national ; Simon Delétang, Théâtre du Peuple - Maurice Pottecher, Bussang ; Macha Makeïeff, La Criée, Théâtre national de Marseille ; Arnaud Meunier, MC2: Grenoble, scène nationale ; Stanislas Nordey, Théâtre national de Strasbourg ; Célie Pauthe, Centre dramatique national de Besançon Franche-Comté ; Christophe Rauck, Nanterre-Amandiers, Centre dramatique national ; Mathieu Touzé, Théâtre 14, Paris ; Eric Vigner, Théâtre de Pau.

Par ailleurs, côté villes – par exemple : Ivry-sur-Seine (lire ici) – et public – par exemple : Stains (lire ici) –, cela commence à bouger. Chaud devant !