Agrandissement : Illustration 1

Il y a vingt ans à la Manufacture des Œillets à Ivry, Patrice Chéreau mettait en scène une dernière fois Dans la solitude des champs de coton. La création en 1987 au Théâtre des Amandiers à Nanterre (dont Chéreau était alors le directeur) avait écrasé la pièce sous son décor. Cette fois, le public est installé sur deux gradins qui se font face ; pas le moindre décor. La scène est un ring où Chéreau – casquette, regards en biais et prothèses épaississant son corps – est un détonnant Dealer, avec, dans le rôle du Client, Pascal Greggory, impressionnant. Tout est dans le jeu, l’affrontement, la séduction.

Les grandes actrices sont aussi des hommes

Jamais le désir n’a été si intense, sous ses masques, dans l’écriture de Bernard-Marie Koltès. Pour Chéreau s’y redouble un désir d’acteur. Cette nouvelle version est, pour ce dernier, comme une critique de sa première mise en scène. Et, rétrospectivement, elle marque un renversement : face à l’œuvre de Koltès, on passe du primat impérial de la mise en scène à celui de la primauté des acteurs. L’écriture de Koltès est comme respirée par la voix, le corps de l’acteur. Elle l’est depuis toujours, on aura mis longtemps avant de le comprendre.

D’où l’idée, très belle, de Roland Auzet : il monte aujourd’hui Dans la solitude des champs de coton en confiant les deux rôles de la pièce, le Dealer et le Client, à Anne Alvaro et Audrey Bonnet. Moins parce qu’elles sont des femmes que des actrices puissantes dont les corps sont des bêtes à expulser sauvagement le texte dans des modulations et des éruptions vocales rageuses (le Client) ou enjôleuses (le Dealer), parce que toutes les grandes actrices sont aussi des hommes. Côté corps, il n’est sans doute pas inutile de préciser que Thierry Thieû Niang et Wilfried Wendling ont été les « collaborateurs artistiques » de ce spectacle.

« Que vous n’eussiez ce qu’il faut... »

Dans la solitude des champs de coton est sans doute la pièce de Koltès la plus classique, dans sa forme et dans sa langue. La séduction, cette face visible du désir, est là, par tous les pores : au premier chef dans cette jouissance qu’a Koltès à faire parler, à caresser la langue française que les deux actrices magnifient en lui imposant des accents toniques, une danse des balancements.

Agrandissement : Illustration 2

Il faut entendre Audrey Bonnet, le Client, dire : « Fâchez-vous : nous resterons plus proches de nos affaires et nous serons sûrs que nous traitons tous deux la même affaire. Car, si je comprends d’où je tire mon plaisir, je ne comprends pas d’où vous tirez le vôtre. »

Et entendre le Dealer lui répondre : « Si j’avais un instant douté que vous n’eussiez ce qu’il faut pour payer ce que vous êtes venu chercher, j’aurais fait un écart lorsque vous vous êtes approché de moi. » Ah, ce « vous n’eussiez » dans la bouche d’Alvaro, plus beau qu’un baiser, plus impudique et insidieux que le verbe sucer sous-jacent. Koltès se montre ici le rejeton d’une longue lignée dont Racine est l’un des pères. La musique composée par Roland Auzet prolonge ces attendus et en constitue à la fois la ponctuation et l’écho. Auzet est à l’origine du récent projet TOTEM(s), c’est-à-dire Théâtre Opéra Texte et Ecriture Musicale pour le spectacle.

Auzet va plus loin en proposant aux spectateurs de s’équiper de casques, créant par là même une étrange et enveloppante intimité. La première du spectacle à Lyon s’est tenue dans un lieu de deal possible, un centre commercial à la Part Dieu, un soir(« le soir est le moment de l’oubli, de la confusion, du désir tant chauffé qu’il devient vapeur », dit le Dealer). Le spectacle est actuellement à l’affiche du théâtre des Bouffes du nord. Il devait commencer devant le théâtre dans ce carrefour de la Chapelle, à deux pas du métro aérien. Brandissant jusqu’à l’absurde les consignes du plan Vigipirate, la préfecture de police a cru bon d’interdire cette entrée en matière. Dommage. Mais la nouvelle configuration de la mise en scène imposée par cette forme de censure, qui risque de se multiplier dans les mois qui viennent, tient la route et les deux actrices, avec superbe, font front.

Un personnage en fuite

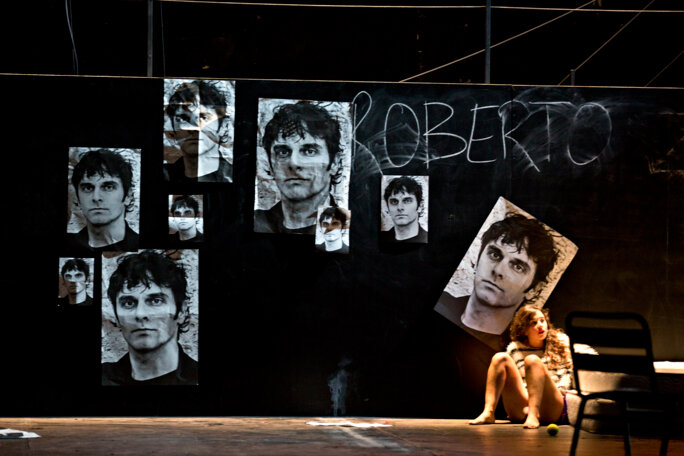

Directeur du Centre dramatique national de Valence, Richard Brunel met en scène Roberto Zucco. Koltès s’est inspiré d’une personne réelle dont il avait vu le visage dans le métro. Le tueur, considéré comme un malade psychiatrique, se jettera dans le vide du toit d’un de ses lieux d’enfermement comme le fera le héros à la fin de la pièce. Il s’évadera, tuera encore. A la création de Roberto Zucco,le spectacle avait été interdit à Chambéry et Annecy où Roberto Succo avait commis plusieurs meurtres dans les années 80. La pièce, la dernière de Koltès, n'est aucunement un hommage à ce tueur. Le temps a passé mais ces deux mêmes villes ont préféré ne pas programmer le spectacle, ainsi que l’a rapporté la presse régionale. Pression de la préfecture ? Des familles ? Des flics ? Frilosité des établissements ? Dommage.

Car la mise en scène de Brunel, et c’est sa principale qualité, loin de constituer Zucco en héros, en fait un être fragile, vulnérable, qui joue plus au dur (il revêt un costume kaki de tueur comme un enfant de la génération de Koltès pouvait se déguiser en Zorro) qu’il ne l’est vraiment. Ses meurtres commis sous nos yeux semblent advenir presque par inadvertance, comme malgré lui. C’est un personnage en fuite qui se fuit lui-même. Forte ambivalence. L’acteur, Pio Marmaï, pousse ses pions. Partant, loin de constituer Zucco comme le centre de la pièce, le metteur en scène souligne son statut de fil conducteur permettant aux autres de se révéler à eux-mêmes, tel un héros pasolinien. C’est particulièrement le cas de la Gamine (Noémie Develay-Ressiguier) et de la Dame élégante (Luce Mouchel), la qualité des deux actrices donnant plus d’épaisseur encore à leur personnage.

Agrandissement : Illustration 3

Toute la distribution, au demeurant, est excellente. Evelyne Didi donne le tempo du spectacle dans le rôle de la mère. Lamya Regragui (la sœur de la Gamine) est d’une simple justesse dans son monologue. Se trouvant seule dans une gare, la nuit, elle cherche la petite sœur aimée : « où es-tu ma colombe ? Dans quelle saleté l’a-t-on entraînée ? Dans quelle cage infâme l’a-t-on enfermée… » La pièce est ainsi ponctuée de monologues qui sont comme des stations sur un chemin de croix. Axel Bogousslavsky entre comme naturellement dans le rôle du Vieux monsieur qui se laisse enfermer dans le métro, hors du jour et de la nuit, dans un temps sans repère. Je me plais à penser que ce vieux monsieur a été autrefois un Client voire un Dealer.

« On ne voit plus rien »

Pourquoi Zucco a-t-il tué son père, pourquoi étrangle-t-il sa mère sous nos yeux, pourquoi tire-t-il dans la tête d’un enfant un peu niais qu’il n’avait jamais vu auparavant ? Il n’y a pas d’explication. Il n’y en aura jamais. La force de Koltès est dans cet en dehors. Brunel ne cherche pas non plus, comme d’autres, à établir une ligne directe entre Zucco et Koltès dans un jeu à deux balles d’identification. Comme l’a très bien montré Anne-Françoise Benhamou (Koltès dramaturge, éditions Les Solitaires intempestifs), Koltès ne se projette pas plus dans Zucco que dans la Gamine. La mise en scène de Brunel opère entre ces deux personnages pivots un opportun rééquilibrage.

La scénographie (Anouk Dell’Aiera) avec ses chemins de ronde et ses alcôves amovibles est fonctionnelle, elle pourrait convenir pour Hamlet. La première scène de Zucco est, en partie, une paraphrase de la première scène de la pièce de Shakespeare, celle des deux gardes. Le spectre ici n’est pas un homme qui est mort mais un homme qui va mourir.

Il est dommage que ce spectacle, souvent fin, s’encombre de grossiers effets de mise en scène comme ces sacs en plastique qui tombent du ciel pour pouvoir ensuite tournicoter dans la bourrasque. La fin du spectacle est ratée, elle l’est toujours. Elle est injouable. Zucco est sur le toit de la prison, un « vent d’ouragan se lève », le soleil monte et « devient aveuglant comme l’éclat d’une bombe atomique ». Et Koltès parachève ainsi l’ultime didascalie de son théâtre : « On ne voit plus rien. » Avant qu’une voix anonyme ne crie les derniers mots : « Il tombe. » Il n’en finira jamais de tomber. C’est un présent d’éternité. Robert Zucco, c’est l’histoire d’un homme qui tombe.

Dans la solitude des champs de coton, Bouffes du nord, du mar au sam 21h, matinées les sam 13 et 20 à 15h, jusqu’au 20 février.

Roberto Zucco, Théâtre Gérard Philipe-CDN de Saint-Denis, du lun au sam 20h, dim 15h30, jusqu’au 20 février. Puis Caen du 2 au 4 mars, Orléans du 10 au 12 mars, Clermont-Ferrand les 17 et 18 mars.