Agrandissement : Illustration 1

Le libraire de ma rue venait de m’envoyer un mail : « votre livre est arrivé ». Cela tombait à pic. C’était un jour gris, la personne que je devais retrouver venait de m’annoncer qu’elle avait raté son train (mentait-elle ?), qu’elle prendrait le suivant mais qu’on n’aurait pas le temps de se voir, elle me rappellerait. Les livres ont toujours été des consolations.

Effets de miroir

J’allais à la librairie, le livre m’attendait. Les pages étaient d’un bleu plutôt clair tirant sur le gris, le même que celui de la couverture. Je reconnaissais ce bleu, c’était celui d’un petit livre, Le Cheval, un inédit du même auteur publié par les éditions Chemin de fer il y a quelques années. Sur la couverture du nouveau livre, on lisait en lettres capitales : « CLAUDE SIMON LA SÉPARATION ». Au A de Claude était accroché un miroir, au premier A de séparation était accolé une poire flétrie, et un flacon de parfum ou de cognac remplaçait le A suivant. J’allais bientôt le comprendre : l’illustrateur avait bien lu la pièce La Séparation.

J’ai lu la première réplique : « Louise - Mais elle n’a rien, personne et personne ne la pleurera... personne sauf peut-être ton père un vieillard… (Un temps). Et peut-être toi ? (Lui tournant toujours le dos, elle attend un instant, puis:) Non. Même pas. Est-ce ce que tu auras au moins du chagrin ? (…) »

Je croyais avoir tout lu de Claude Simon, même ses tout premiers livres comme Gulliver et Le Sacre du printemps achetés chez des libraires d’occasion en province (c’était avant Internet et les sites spécialisés), et je découvrais un texte inédit, qui plus est une pièce. Avec une postface nourrie signée Mireille Calle-Gruber qui fut proche de l’auteur et lui a consacré une biographie (éditée au Seuil). Sans doute n’avais-je pas tout lu de la biographie qui doit bien mentionner cette pièce, je me souviens avoir été directement aux pages consacrées à Histoire, l’un de mes romans préférés de Claude Simon.

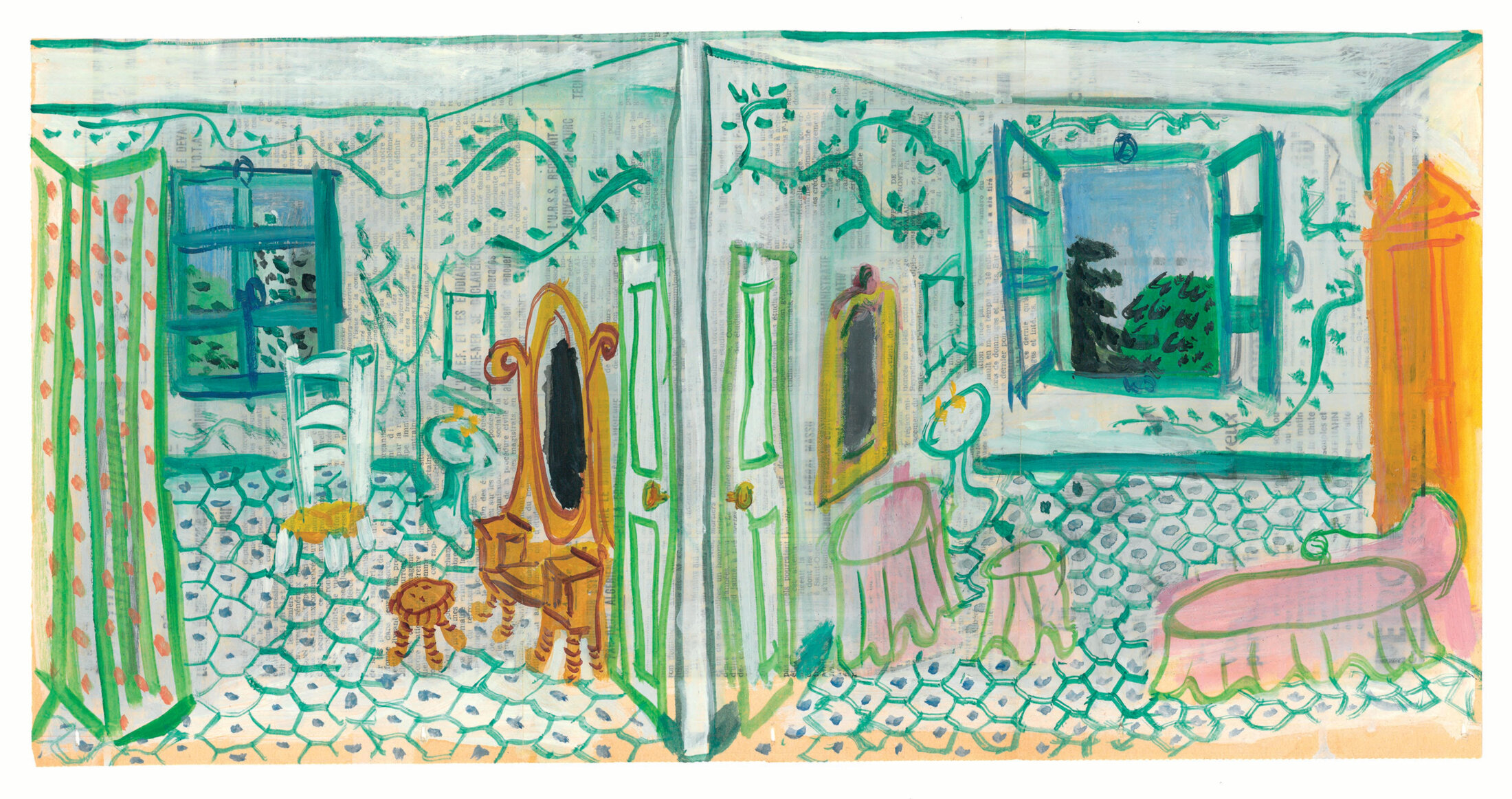

Pour cette première pièce – qui devait être la seule –, Claude Simon divise l’espace en deux : d’un côté, le cabinet de toilette commun à Pierre et à son épouse Sabine (il a 72 ans, son épouse quinze de moins) ; de l’autre, celui de Louise (leur fille, 25 ans) et Georges son mari (cinq ans de plus). Les deux coiffeuses se font face, de part et d’autre de la paroi, ce qui engendrera des effets de miroir voulus par l’auteur lorsque la mère et la fille se retrouvent assises derrière leur coiffeuse respective.

Un lamento envoûtant

Louise a un amant dont on ne saura rien, elle l’avoue à Pierre qui ne s’en étonne pas. Le couple va mal. Du côté des parents de Pierre, le couple dort dans le même lit depuis quarante ans, lui se réfugie dans les livres et les papiers, elle dans l’alcool. Sabine reproche longuement à son mari Georges, peu disert, une vieille histoire d’adultère, datant du temps de leur mariage, dont on ne saura rien et qui est peut-être imaginaire.

Le double espace, l’incertitude des faits rapprochent La Séparation de La Collection dont on va bientôt parler, mais revenons à Claude Simon.

Une porte dans la cloison permet de passer d’un espace à l’autre, l’auteur utilise peu ce passage. Ailleurs, dans cette maison bourgeoise, une vieille femme se meurt, la sœur de Pierre, restée vieille fille, c’est elle dont parle Louise dès la première réplique. On ne la verra pas. Ayant beaucoup d’affection pour Louise, elle lui a offert une boîte en fer contenant quelques bijoux de pacotille et des livres de comptes. Louise feuillettera les livres de compte et en dira certaines pages à haute voix. On retrouve dans La Séparation bien des éléments – à commencer par les quatre personnages et ces livres de compte – figurant dans L’Herbe, un roman de Claude Simon publié en 1958. La pièce s’en inspire sans pour autant en être une adaptation.

Le titre de la pièce, La Séparation, décline la séparation probable du jeune couple, celle des corps de Georges et Sabine lorsqu’ils seront morts pour manque de place dans le caveau familial (moment de dispute), les poires de la plantation familiale qui, se séparant des arbres, pourrissent dans une odeur entêtante, ou encore la vieille tante qui va se séparer du monde des vivants. La mort est comme l’arrière-cour de la pièce. Les dialogues aux répliques souvent courtes sont ici et là lestés de paroles au long-cours où l’on retrouve le rythme si particulier de la prose des romans de l'auteur, ainsi les visions du passé de Georges qui nous ramènent à la guerre dans un « réel halluciné » cher à Claude Simon. En revanche, le long soliloque final de Sabine, de plus en plus suspicieuse, de plus en plus ivre, se détache pleinement de l’écriture romanesque, pour inscrire un moment (mots et mouvements) propre au théâtre. L’ensemble constitue un lamento envoûtant.

Un mystérieux murmure

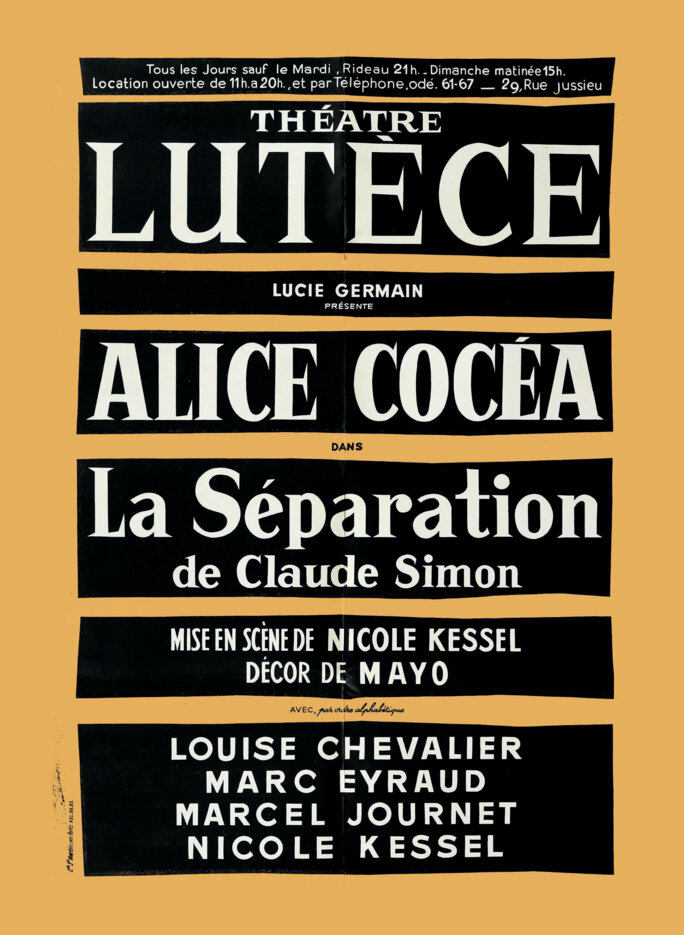

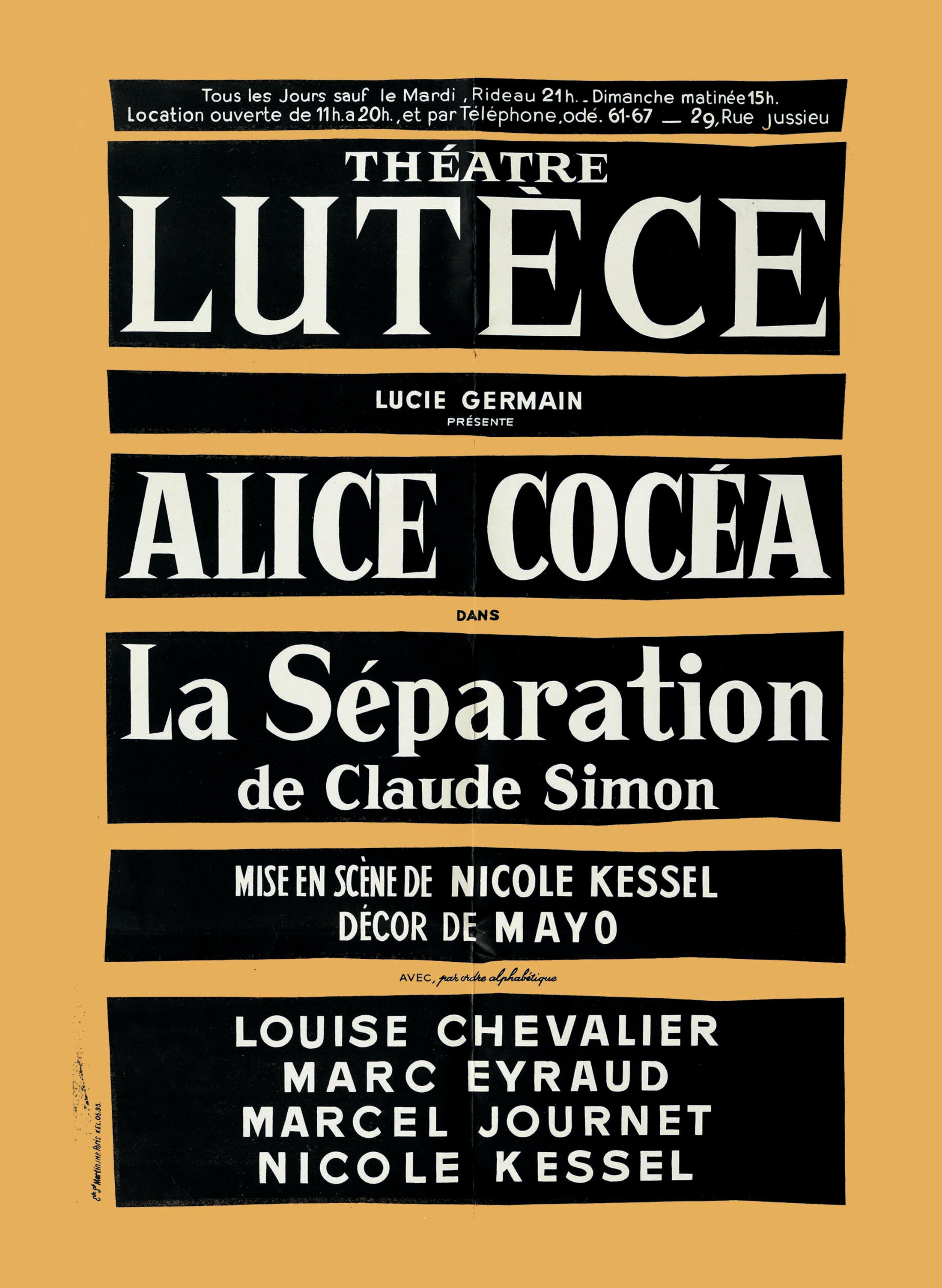

Non seulement j’ignorais tout de cette pièce mais j’ignorais également qu’elle avait été créée en mars 1963 au théâtre de Lutèce. Non loin de la place Monge (où habitait Claude Simon), ce théâtre (disparu depuis longtemps) dirigé par Lucie Germain joua un rôle important dans les années 60. C’est là que Laurent Terzieff créa son premier spectacle, La Pensée d’après Léonid Andreev, c’est là que Roland Dubillard créa La Maison d’os pour ne citer qu’eux.

Agrandissement : Illustration 2

Mise en scène par Nicole Kessel qui interprétait le rôle de Louise, dans un décor de Mayo (suivait-il le décor tel que Claude Simon, qui était aussi peintre, l’avait imaginé dans un dessin colorié, voir ci-dessus). Marc Eyraud (Georges), Marcel Journet (Pierre), Louise Chavalier (la garde-malade) complétaient la distribution mais sur l’affiche un nom était écrit en caractères plus gros que les autres (y compris l’auteur), celui de l’actrice Alice Cocea, qui interprétait le rôle de Sabine.

Cocéa jouait sur les scènes parisiennes depuis 1924. Pendant l’Occupation, elle avait dirigé le Théâtre des Ambassadeurs, son attitude vis-à-vis des Allemands lui valut quelques soucis à la Libération. Durant quelques années, elle s’éloigna des planches. Son interprétation du personnage de Sabine fut diversement accueillie. Le grand critique Gilles Sandier (dans « Arts ») aurait préféré une actrice plus subtile « comme Lucienne Bogaert » pour incarner ce personnage, plus complexe qu’il en a l’air, et une actrice plus à même de propager « le mystérieux murmure des choses qui meurent » au cœur de la pièce en particulier et plus généralement de l’écriture de Claude Simon.

Sabine devait être l’avant-dernier rôle tenu au théâtre par Alice Cocéa avant que Claude Régy ne la dirige l’année suivante, en 1964 dans une pièce de Françoise Sagan, Bonheur impair et passe, au Théâtre Edouard VII.

Une année plus tard, le 27 septembre 1965, le même Claude Régy créait en France, sur la scène du Théâtre Hébertot, La Collection de Harold Pinter traduit de l’anglais par Eric Kahane (Gallimard).

Cabine téléphonique

Deux espaces, là encore. A gauche, l’appartement de Harry (la quarantaine) dans un quartier résidentiel de Londres où il a pris sous sa coupe le jeune Bill Lloyd (moins de trente ans) venu des quartiers plus populaires ; les deux sont couturiers et, on le devine, homosexuels. A droite, l’appartement de James (la trentaine), dans un quartier bohème où il vit avec son épouse Stella (la trentaine) qui travaille dans la mode elle aussi. Entre ces deux espaces, une cabine téléphonique.

Agrandissement : Illustration 3

Ludovic Lagarde, dans la version qu’il présente (nouvelle traduction d’Olivier Cadiot, non éditée), inverse les deux espaces dans une scénographie d’Antoine Vasseur peu faite pour se loger aux Bouffes du Nord où le spectacle se donne actuellement. Pour ne pas ancrer la pièce dans un passé lointain, Lagarde et Vasseur suppriment la cabine téléphonique, dégageant ainsi un léger flottement temporel jouant sur l’anonymat des voix au téléphone. Pinter comme Simon, écrit à une époque où le téléphone portable, Internet et les réseaux sociaux n’existaient pas encore.

Bill a-t-il croisé Stella dans un hôtel, suite à la présentation d’une collection ? Probable. Mais qu’ont-ils fait ? Parlé ? Flirté ? Couché ? James (le mari) veut savoir, Bill brouille les pistes, Harry compte les points et entre dans le jeu. Seule femme, Stella, moins causante, cause à son chat. Pas d’intrigue, pas vraiment de dénouement, une collection d’affrontements et de mensonges. Comme toujours dans le meilleur théâtre qui soit, comme dans la pièce de Simon, tout se joue au présent, au présent de la représentation.

Dialogues serrés, phrases en suspension, fausses pistes, personnages à la fois affirmés et insaisissables, silences intenses, magnificence des petits riens (les « olives qui rebondissent par trois fois » d’un côté et de l’autre tout comme le mot « surmené » ), des détails, des jeux d’échos et de correspondances. Une pièce au cordeau sans le moindre mot en trop. Du grand art. Du pur Pinter. Et d’abord un théâtre pour les acteurs où le metteur en scène est là pour gommer les effets, les fioritures, les coquetteries en évitant d’en commettre lui-même.

Ah ! que j’aurais aimé m’asseoir dans un fauteuil au Théâtre Hébertot. Et voir en piste Jean Rochefort (Harry), Bernard Fresson (Bill), Michel Bouquet (James) et Delphine Seyrig (Stella). Dans la mise en scène de Ludovic Lagarde, ces rôles sont respectivement tenus par Mathieu Amalric, Micha Lescot, Laurent Poitrenaud et Valérie Dashwood. Une distribution bien dosée, côtés corps, voix et jeu. Seul Poitrenaud affublé d’une barbe, et rehaussant quelque peu sa voix dans d’inquiétants aigus, semble dialoguer avec Bouquet, le créateur de son rôle.

Outre un inutile décor boulevardier, le metteur en scène a cru bon s’encombrer d’un masque au symbole gros comme le Ritz tout comme il explicite lourdement l’homosexualité par un baiser entre les deux amants ou encore croit faire le malin en remplaçant le chat par un manteau de fourrure. Qu’en pense la Société protectrice des animaux, légataire des droits du critique de théâtre Maurice Boissard, alias Paul Léautaud ?

« C’est chouette », disait Yves-Noël Genod à sa voisine, à l’heure des applaudissements aux Bouffes du Nord. Nathalie Sarraute nous a appris que le chemin est long entre « c’est chouette » et « c’est beau ». Oui, les acteurs sont chouettes mais c’est un spectacle sans autre enjeu que le plaisir du jeu. En 1963, cela devait être autrement plus secouant.

La Séparation, Claude Simon, les éditions du Chemin de fer, 160 p., 17€.

La Collection, Harold Pinter, mise en scène Ludovic Lagarde. Le spectacle, créé au TNB à Rennes, après le Théâtre des Célestins à Lyon et la Comédie de Reins, est l’affiche du Théâtre des Bouffes du Nord jusqu’au 23 mars.