Agrandissement : Illustration 1

Depuis que, l’an dernier, la perspective de jouer encore une fois une pièce de Thomas Bernhard (Le Faiseur de théâtre) sous la direction d’André Engel avait failli, Serge Merlin disait avoir renoncé au théâtre. Il me le répétait encore d’une voix douce comme apaisée il y a quelques semaines, chez lui, boulevard Vincent Auriol, là où je l’avais rencontré pour la première fois, il y a trente ans, toute une nuit, au sortir de La Forêt d’Ostrovski qu’il venait d’interpréter à Gennevilliers sous la direction de Bernard Sobel, une pièce où il interprétait le rôle d’un comédien ambulant. Son appartement était alors plein d’oiseaux dont les bruissements au petit matin enchantèrent notre conversation.

Du Dépeupleur à La Dernière Bande

Après la mort de son épouse, Michelle, il y a quelques années (c’est elle qui lui soufflait le texte dans une oreillette depuis que sa mémoire était devenue errante), les oiseaux partirent, il ne resta plus qu’un chat trouvé dans la rue. « C’est fini », disait-il d’une voix apaisée, entouré d’innombrables miroirs et bibelots, achetés au fil des années fastes (toutes ne le furent pas). Il se sentait bien dans cet encombrement d’objets où le précieux le disputait à la pacotille. Il attendait. Que ça finisse. J’ai pensé au Krapp de La Dernière Bande de Beckett, une pièce qu’il avait joué la première fois sous la direction de Matthias Langhoff en 1987, à ces mots en particulier – les derniers de la pièce – que je ne peux pas recopier aujourd’hui sans les entendre dits par sa voix née d’un gouffre et d’une caverne : « Peut-être que mes meilleures années sont passées. Quand il y avait encore une chance de bonheur. Mais je n’en voudrais plus. Plus maintenant que j’ai ce feu en moi. Non, je n’en voudrais plus. »

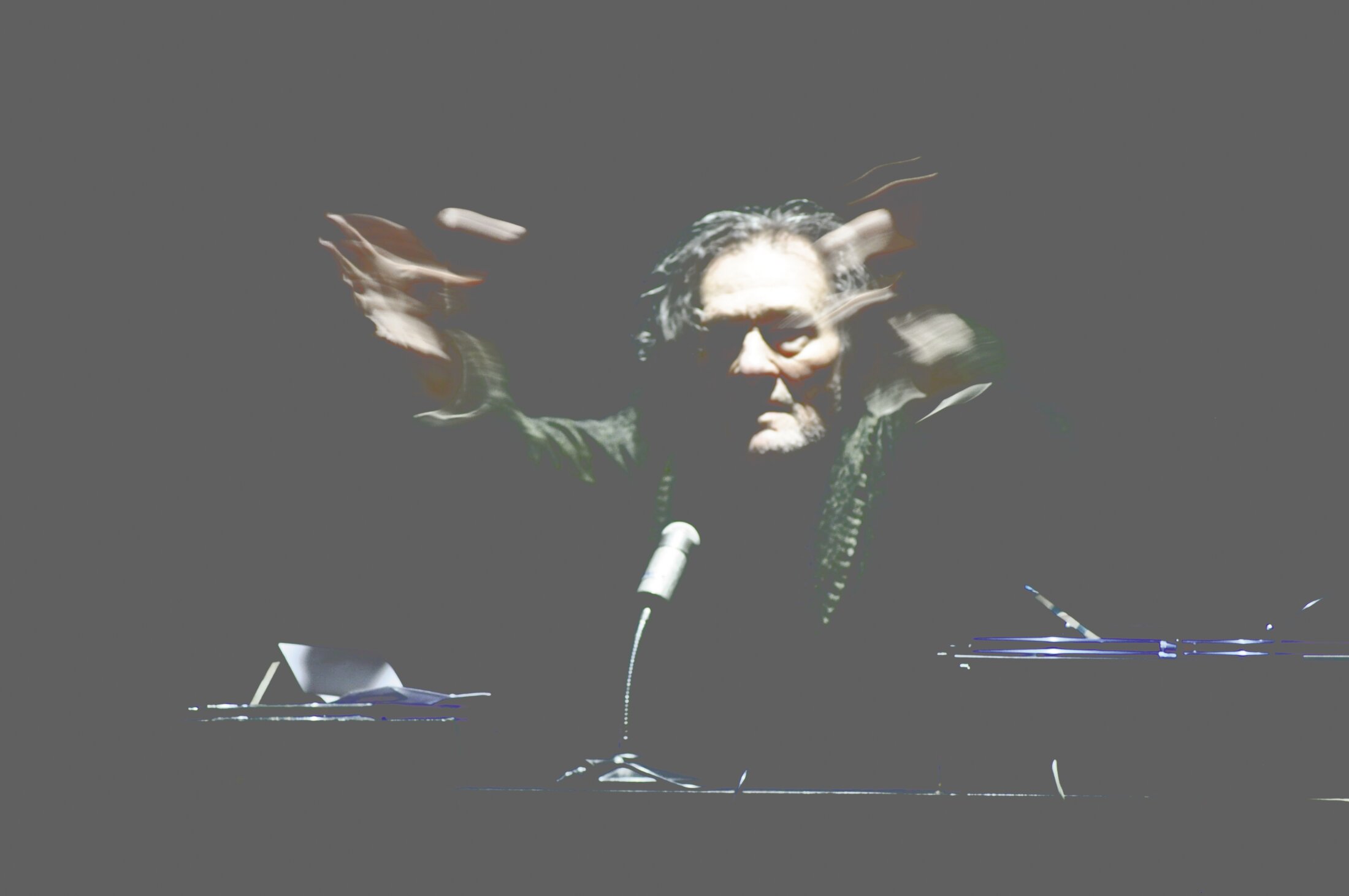

Suite à une chute chez lui, ce samedi matin, son cœur a lâché. Il avait 86 ans. Il y a deux ans, il jouait encore Le Dépeupleur de Samuel Beckett sous la direction d’Alain Françon. Pour la troisième fois, il abordait ce texte qui aura ponctué sa vie. Je le revois. Il apparaît, engoncé dans un

manteau vert, faisant fi de toutes les superstitions attachées à cette couleur dans le théâtre hexagonal, un manteau de cocher, de vagabond, d’errant. S’y ajoute une sorte d’écharpe noire qui se rêve cravate et un col blanc à demi détaché. Rien d’assuré, rien de définitif, aucune temporalité bien définie, une sorte d’opacité douce et flottante un peu à l’image de ce que nous dit le texte. Serge Merlin, ayant atteint le nirvana d’une vieillesse juvénile, nous le dit avec une joie de dire, un appétit parfois canaille, une luminosité bonhomme. On ne savait pas alors que cela serait là son dernier Dépeupleur.

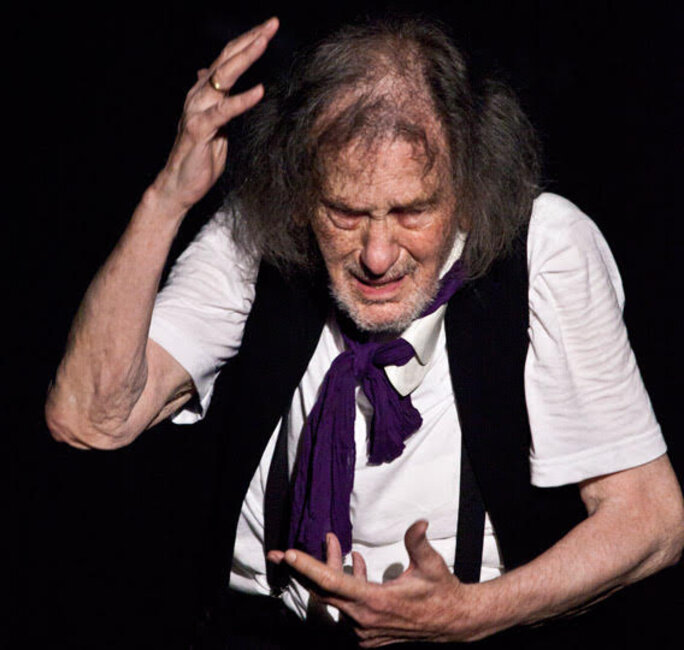

La première fois, c’était en 1977 au festival off d’Avignon, dans la crypte du Palais des papes. Une petite table, une bougie cylindrique en dialogue avec le texte de Beckett, torse nu et cheveux longs. Plus d’une fois, penchant son visage, ses cheveux frôlaient la flamme. « Cette année nous ne sommes en Avignon que pour converser avec Serge Merlin, un acteur de Dieu », écrivait Patrick Piet dans Libération, lui consacrant toute une page. Il y aura beaucoup d’autres pages au fil des années et même des doubles pages. Si Bruno Ganz, mort quelques heures avant lui, fut l’acteur emblématique d’une génération d’acteurs outre-Rhin travaillant avec des metteurs en scène allant de Peter Stein à Klaus Grüber, Serge Merlin fut un astre plus solitaire, plus déconnecté du temps, tutoyant Antonin Artaud comme personne. C’est un metteur en scène allemand, Matthias Langhoff qui, sur la scène du Théâtre national de Strasbourg, lui offrit le rôle du roi Lear en 1987 que Serge Merlin porta haut et loin dans ce spectacle magistral.

En 2003, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe, dans la petite salle des ateliers Berthier, Serge Merlin était revenu pour la seconde fois au Dépeupleur. Le texte était toujours devant lui sur une table mais elle était dressée sur un praticable et se fondait dans le noir alentour. Les éclairages (je crois me souvenir qu’ils étaient réglés par Georges Lavaudant qui dirigeait alors l’Odéon) créaient comme un îlot autour du corps coupé en deux, on ne voyait que les bras et, avant tout, le visage de l’acteur aux reliefs ravinés de sillons, d’arêtes, de torrents et puis, émanant de ce paysage chaviré, la voix comme revenue d’un long voyage.

Du

Réformateur

à Extinction

Outre Beckett (Françon le dirigea dans Fin de Partie par deux fois, Luc Bondy dans En attendant Godot) et Lear (rôle qu’il devait retrouver dans une mise en scène de Christian Schiaretti en 2013), sa rencontre avec l’œuvre de Thomas Bernhard allait durablement infléchir son parcours. Le frère de l’auteur autrichien considérait Serge Merlin comme le meilleur acteur bernardhien. Un jour, il lui offrit un gant de Thomas Bernhard que Serge disposait chaque soir sur sa table de maquillage dans sa loge. C’est Merlin qui proposa à André Engel de le mettre en scène dans Le Réformateur, ce qui fut fait en 1990 à la MC93, début d’une longue, fructueuse autant que tumultueuse collaboration entre ces deux êtres aux caractères parfois imprévisibles, autour des pièces de Thomas Bernhard. S’ensuivirent au fil des années : Simplement compliqué, La Force de l’habitude et une nouvelle fois Le Réformateur.

Parlant de Thomas Bernhard, c’est aussi de lui-même que parlait Serge Merlin. « C’était toujours des personnages massifs, fascinants, très forts, épatants parce que révoltés de tout, poil à gratter sur toutes les idées, révulsés, à la fois épouvantables et drôlatiques. Mais le noyau, le cœur sensible des personnages, je ne l’atteignais jamais. Je les ai tous joués sans rien comprendre et dans une rage absolue contre l’écrivain. Jamais je n’arrivais à une gratification de la personne ou du personnage, je ne pouvais pas, à la fin, entendre son cœur battre, son amitié. »

Gerold Schumann devait le diriger dans Minetti au Théâtre de l’Athénée. « En même temps que cette rage, j’avais une fascination et un contact

Agrandissement : Illustration 3

profond avec sa manière. Je savais qu’il y avait un noyau générateur qui était la création, j’en avais le sentiment profond, mais je ne l’ai entendu pour la première fois que lorsque j’ai joué Minetti. J’ai eu un embrasement du cœur très violent et incompréhensible. Pourquoi là ? »

Serge Merlin parlait souvent par énigmes, par circonvolutions. « Il y a le mystère de l’homme qui accomplit cela. Mais aussi le sentiment d’un cœur humain qui a compris beaucoup et ne le dit pas. La carapace de cet être est là par la forme, c’est la coquille d’un mystère ignoré et cependant habitable. Parce qu’il suppure de bonté. Toute sa rage n’est faite que de haute bonté. Je ne pense pas qu’on puisse aller plus loin, même dans le Roi Lear de Shakespeare. »

Ou encore : « Ce n’est pas seulement une voix, c’est un moteur, des bielles, une machine d’engendrement. Il faut y pénétrer et là, quelques bielles se mettent en route dans une incertitude totale. Après arrivent les engins nécessaires qui vous habitent, des containers qui deviennent de la vapeur et on se trouve manœuvré sans savoir comment les influx se passent. Et parfois si on a une grande chance – ce n’est pas une vertu, cela vient d’ailleurs – on entend quelque chose de ce tintamarre qui fonctionne malgré soi. Bernhard dit qu’il faut que l’acteur casse la gueule à l’auteur et que l’auteur casse la gueule à l’acteur et que c’est seulement là que, peut-être, arrive l’art. »

Et puis, il y eut le merveilleux voyage d’Extinction en 2010. D’abord une lecture du roman de Thomas Bernhard menée par Blandine Masson et Alain Françon pour France Culture puis au Théâtre de la Madeleine qui allait se poursuivre deux ans plus tard au Théâtre de la Ville et en tournée. Serge : « Dans Extinction, on a le sentiment que Bernhard arrive au bout de lui-même, au bout de son œuvre. Il parvient comme à se réconcilier avec le matériau de ce qu’il produit mais aussi l’humaine nature qui l’a conduit à être dans l’horreur de ce qu’il est et qu’il se doit de traverser. Et là, il l’avoue tout simplement, c’est-à-dire les bras lui en tombent et il donne tout ce qu’il peut donner. On est comme aspiré, on s’enfonce. L’écriture nous engloutit. Il y a des scansions magiques. Des mots obsédants qui sont comme des mots incantatoires semblables à ceux des prières. Besoin de dire et redire. On le sent à la lecture, c’est encore plus fort quand c’est dit. Il a fait en sorte que cela soit mangé, absorbé. C’est comme cela que cela ne s’éteint pas. » C’est comme cela qu’il nous transmettait son feu.

S’il habita le théâtre autant que ce dernier l’habitait quotidiennement, il serait injuste de passer sous silence son extraordinaire interprétation de Samson, l’un des tout premiers films de Wajda. Serge Merlin n’avait pas trente ans, il était arrivé de son Algérie natale, avait croisé la route de Jean-Louis Barrault (Christophe Colomb de Claudel), allait bientôt croiser celle d’Albert Camus (Les Possédés de Dostoïevski) puis celle de Patrice Chéreau (Les Paravents de Genet), et il se retrouve en Pologne dans un pays dont il ne connaît pas la langue, acteur principal d’un film (il est présent dans presque tous les plans), lui qui n’a jamais tourné, ni appris durablement le métier d’acteur dans une école (bref séjour au cours Simon). Le « grand public » le connaît pour ses étonnantes apparitions dans les films à succès de Jean-Pierre Jeunet La Cité des enfants perdus et, plus encore, Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain.

Longtemps Serge Merlin aima traîner dans les bars, en particulier ceux de Montparnasse. Il fut un habitué de la Coupole à une époque où l’établissement fermait à quatre heures du matin. Il y croisa Giacometti qui, fasciné par son regard volontiers halluciné et ses traits saillants souhaita le dessiner. Serge Merlin refusa. Mais, qui sait, peut-être existe-t-il quelque part, crayonné sur un coin de table, un portrait de Serge Merlin par Alberto Giacometti.