Agrandissement : Illustration 1

C’est une maison de verre, une maison conçue par un architecte. C’est un rêve d’architecte : construire une maison de vacances pour les siens, pour la famille, les enfants, les frères et sœurs, les cousins. C’est un rêve et cela va devenir un cauchemar pour la plupart. Étreintes, soûleries, disputes, fâcheries durables, humiliations, viols cohabitent au fils des années. La maison est là avec ses grandes baies vitrées ouvertes sur le monde et la nature alentour mais c’est pour mieux abriter son lot de non-dits, de mal de vivre, de secrets. Les techniciens que l’on voit (re)construire la maison armés de perceuses, pénètrent les murs plus sûrement que les secrets de ceux qui y séjournent.

La vie en miettes

C’est une maison-témoin comme on le dit des pavillons. D’ailleurs, il sera question d’en faire un modèle reproductible à l'infini en espérant toucher un marché mondial. Il sera question aussi de la transformer en logement social pour déshérités et migrants de 2017 avant que le spectacle ne retourne en arrière, à l’époque où l’on construisait la maison, dans les années 1960, puis lors de vacances cauchemardesques dans les années 2000. L’action se déroule, dans le désordre, entre 1964 et 2017. Plus le spectacle avance, plus la déchronologie s’accélère, plus la maison nous livre, au compte-goutte puis à flots, ses secrets.

Comme on est au théâtre (scénographie signée Lizzie Clachan), la maison est placée sur une tournette et elle n’en finit pas de tourner, de remonter le temps ou de le percuter à travers plusieurs pièces qui apparaissent durablement ou furtivement : un grand salon-cuisine, deux bureaux plus petits, un escalier, une chambre sous le toit et l’avant-scène en guise de terrasse.

Quand les spectateurs prennent place, la maison est là devant nous, bien éclairée. Derrière une paroi transparente, on voit une jeune femme s’affairer dans le coin cuisine. Elle prépare un bon petit déjeuner pour deux : pains grillés, œufs sur le plat. Cela sent bon. Elle est très méticuleuse et ne cesse d’enlever les miettes de façon de plus en plus compulsive comme si les miettes étaient une tache indélébile puisqu’elles ne cessent de revenir. On comprendra plus tard qu’il en va de la vie de cette femme nommée Lena comme de ces miettes : elle garde en elle un secret lourd à porter qui revient lui pourrir la vie et dont elle ne parvient pas à se débarrasser.

Le petit déjeuner est prêt, le spectacle commence, et c’est tout de suite disputes et compagnie. Lena est sur le point de se marier avec un homme qui dort au premier, mais elle est surtout sur le point de quitter la maison pour rejoindre son ancien mari Jacob avec qui elle a eu une fille, Fleur.

Ainsi commence Ibsen Huis, autrement dit « la maison Ibsen », une mise en scène signée par l’Australien Simon Stone pour et avec la troupe fameuse du Toneelgroep d’Amsterdam. Le metteur en scène a puisé librement dans différentes pièces d’Ibsen une collection de personnages (avec leur lot de problèmes de couples et de traumatismes) et les a réunis dans une famille couvrant plusieurs générations. Chercher à identifier tel personnage de telle pièce serait un exercice assez vain.

Transparence et opacité

Le spectacle dure quatre heures avec un entracte, la partition textuelle en néerlandais est abondante et le surtitrage ne chôme pas. Chaque acteur est équipé d’un micro (forcément). Il n’est pas toujours simple de jongler avec les surtitres tout en identifiant celui qui parle. De plus, la plupart des acteurs interprètent plusieurs personnages. Ainsi Lena jeune est interprétée par Claire Bender ; adulte, elle le sera par Maria Kraakman qui par ailleurs interprète Johanna (l’épouse de Cees), laquelle vieille est jouée par Celia Nufaar, Claire Bender interprétant par ailleurs Fleur, c’est-à-dire la fille de Lena et Jacob. Pas simple de jongler avec tout cela. Le mieux est encore de se laisser aller, de confondre les uns avec les autres, le spectacle peut se résumer à deux personnages : une maison qu’on ne cesse de construire et déconstruire et une famille que l’on ne cesse d’unir et de désunir.

Agrandissement : Illustration 2

L’architecte de cet édifice, et son fantôme, c’est Cees Keekman, un architecte renommé. C’est lui qui a construit cette maison de vacances en 1964. Un personnage autoritaire qui fait autorité et autour duquel tournent bien des blessures et d’atroces secrets. Le rôle est interprété par l’immense Hans Kesting (que l’on a souvent vu dans le spectacles d’Ivo van Hove). A l’heure d’un grand déballage, la maison finira dans les flammes (un incendie volontaire où mourront plusieurs membres de la famille). En 2016, Daniel, le neveu de Cees, voudra la reconstruire autrement, se heurtant à son oncle, devenu quasi sénile. Un impressionnant parcours d’acteur encore une fois pour Hans Kesting.

Tout le spectacle s’est construit et écrit dans une relation permanente avec les acteurs unifiés dans un jeu hyperréaliste, dénué de tout effet de manches. Il s’ensuit que l’on est un peu trop devant cette maison et ses habitants comme devant un aquarium. De temps en temps, Ibsen s’approche et jette un peu de nourriture, les poissons se précipitent. Les plus gros ont la meilleure part. Les plus indépendants se réfugient dans un coin et on ne les voit plus pendant longtemps. Les plus fragiles, sans atteindre trente ans, se suicident. Grandeur et terreur de ce huis clos qu’est Ibsen Huis dans une maison de famille qui interprète impeccablement son rôle.

La première d’Ibsen Huis avait lieu le 15 juillet au soir en plein air dans la cour du lycée Saint-Joseph. Le lendemain soir, dans la cour d’honneur du Palais des papes à 22h, c’était la première de La Fiesta d’Israel Galván. Quel contraste !

Un solo, des solistes

Plus de maison, plus de murs, plus d’intérieur ; la Cour d’honneur est comme un terrain vague sur lequel on aura remisé quelques praticables, des chaises dépareillées, du gravier. Pas de dramatisation du temps, on est dans un laisser-aller volontaire et réfléchi pour mieux mettre en avant ce plaisir d’être ensemble que constitue la fête, la fiesta. On est loin aussi de la dramaturgie minimaliste et ascétique des premiers spectacles d'Israel Galván où, œuvrant sur un étroit praticable, entouré de musiciens et chanteurs, il dansait une épure du flamenco, une danse à la naissance restituée et réinterrogée : « La danse ne se manifeste pas juste au moment où tu te lèves pour danser. La danse doit respirer, avoir ses moments de repos, ses temps de marche », dit Galván.

On est loin, bien sûr, on l’a toujours été avec Galván, des visions touristiques du flamenco : castagnettes, robes à fleur et voix qui chevrote à côté du guitariste. Une panoplie gitane. Une partie du public venu sans doute sur la base de ces attentes a progressivement quitté la salle. Comme dans Ibsen Huis, il faut se laisser aller, s’offrir à ce spectacle qui n’en est pas un. Car La Fiesta s’apparente plus à une veillée, à une teuf d’après-spectacle, qu’à un spectacle à part entière. Dès lors que l’on s’engouffre dans cette fête ouverte, on va de stupeur en merveilles. La Fiesta, mine de rien, distille un fluide discret et fascinant. Le flamenco n’est pas une danse, nous dit Galván, c’est autre chose : « Le flamenco est une attitude, une manière de jouer avec le rythme et le compás, oui, mais c’est aussi une façon d’être. Et avec la professionnalisation, on est en train de l’oublier », dit-il. On peut déceler dans ces mots une pointe d’autocritique.

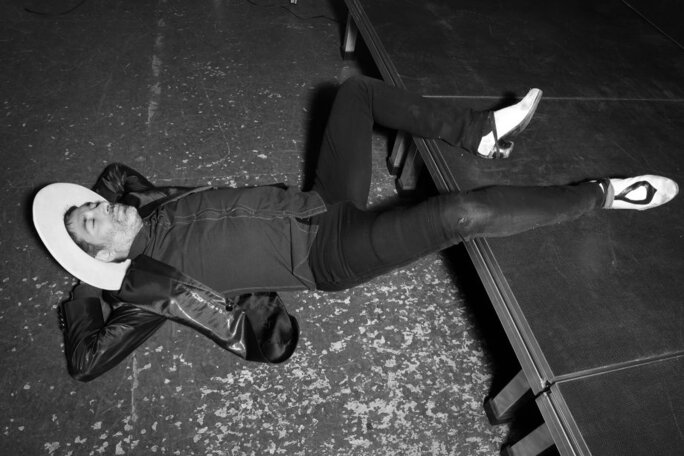

Agrandissement : Illustration 3

Israel Galván est un fabuleux soliste. Mais la solitude scénique peut devenir un carcan. Il avait besoin de dialogue, de jeu, de groupe. La Fiesta, c’est ça, comme aurait dit Raymond Devos. « J’aime l’idée qu’un groupe absorbe mon corps de soliste, que je puisse disparaître en m’unissant à un organisme plus grand et plus fort que moi », dit-il. Il est là avec ses genouillères, son maillot noir, souvent dans l’ombre ou mêlé aux autres. Il n’est pas et ne fait pas la vedette. Il laisse à d’autres le soin d’embrayer le spectacle par des claquement de mains, des voix qui s’aventurent. Galván arrivera plus tard dansant en rampant. Dans La Fiesta, tout est possible, tout a l’air improvisé.

Sainte Flamenco

Enfant de la balle, Galván s’est souvenu de ces soirées après le spectacle de ses parents quand ces derniers continuaient à faire la fête entourés d’amis et d’inconnus ; cela ne s’appelait pas encore un after. Chacun faisait ce qui lui plaisait, le danseur chantait, le guitariste claquait des pieds, au carrefour de la nuit, de l’alcool, des corps, de la musique et du brasero. La Fiesta, c’est ça. La Cour d’honneur n’avait jamais vu des artistes aux costumes aussi disparates. Cela va des survêtements jaune et vert aux robes décolletées dans le dos dont on a oublié de remonter la fermeture éclair. On se croirait plus à une répétition, avec ses temps morts, qu’à une représentation. C’est aussi ça, La Fiesta.

Enfin, Galván a voulu poussé le bouchon encore plus loin en réunissant des artistes qui ne sont pas tous issus du flamenco. La Japonaise Minako Seki vient du butô, Alia Sellami est une chanteuse tunisienne, Eloisa Canton une artiste extraterrestre. Eloge de la disparité, pied de nez à la pureté. Nińo de Elche, El Junco, Emilio Caracafé et Ramón Martinez sont de grandes pointures qui, dans La Fiesta, ont l’air de sortir de chez eux pour aller chercher le pain du matin ou le dernier paquet de cigarettes de la nuit. Mettons sur un piédestal Uchi, la mascotte, la reine, la grand-mère du spectacle. Celle que chacun, Galván le premier, vient toucher, telle une sainte, pour porter bonheur. Moyennant quoi La Fiesta nous entraîne dans des zones inexplorées du mouvement et du rythme. Tout le monde est à la fête. La Fiesta, c’est définitivement ça.

Ibsen Huis, Festival d’Avignon, du 18 au 20 juillet, 21h, Cour du lycée Saint-Joseph.

La Fiesta, jusqu’au 23 juillet (sf le 20), 22h, Cour d’honneur du Palais des papes. Le spectacle tournera en France la saison prochaine : Sochaux, Nîmes, Montpellier, Perpignan, Velizy-Villacoublay, Beauvais et Théâtre de la Ville - Paris-Villette en juin 2018