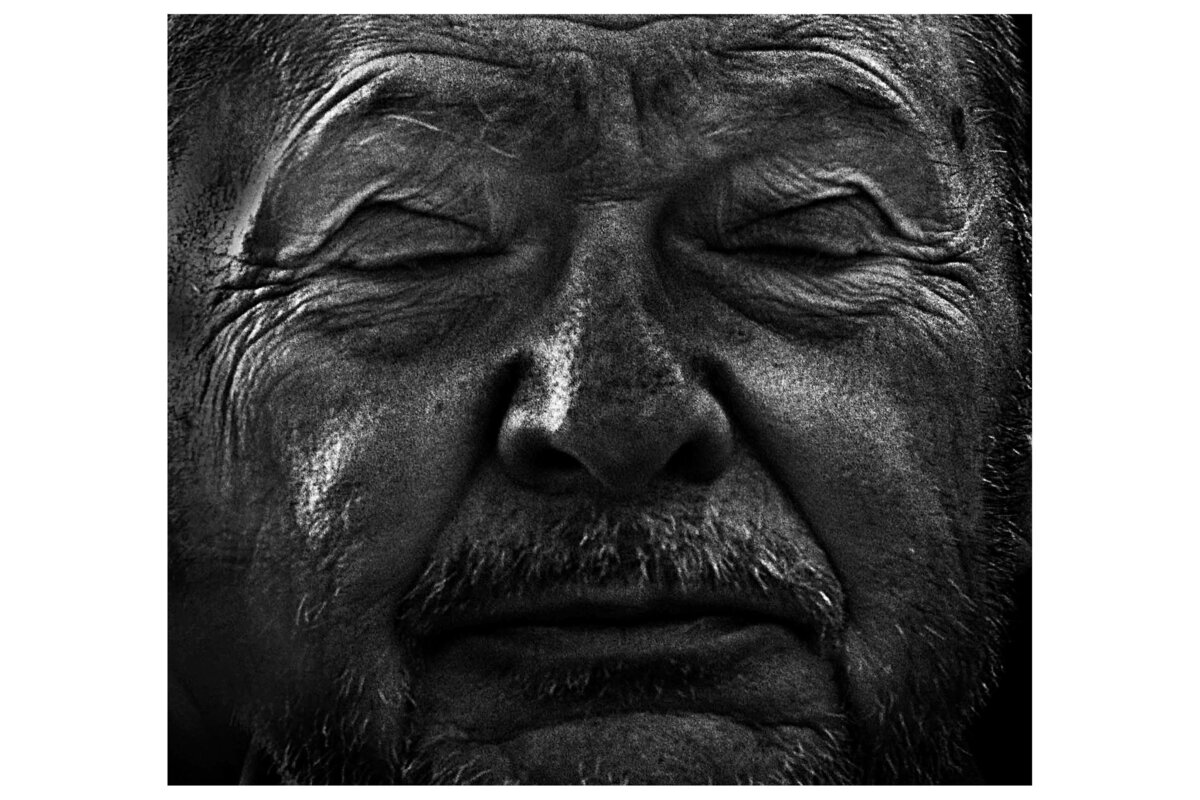

Agrandissement : Illustration 1

On dit d’un infra-son qu’il est une vibration de fréquence inférieure aux fréquences audibles. Disons qu’il en va ainsi des photographies de Gilles Pandel - essentiellement des visages et des mains - elles vibrent dans une lumière et une pigmentation inférieures à ce qui est habituellement visible. Regardez ce visage de Claude Régy photographié dans un parc à Vidy-Lausanne en2009. Bien que vivant, ayant les yeux fermés il semble revenu d’entre les morts. Yeux ouverts, biaisés parfois comme retournés ou pas, saisis au plus serré, il en va de Régy comme de Michel Serres, Alexander Kluge, Sharunas Bartas, Enki Bilal, Georges Didi-Huberman, Armand Gatti, Jacques Rancière, Alexandre Sokourov et bien d’autres, plus ou moins, voire pas, connus. Gilles Pandel semble les avoir photographiés de l’intérieur, au plus profond de leur peau et de leur pilosité.

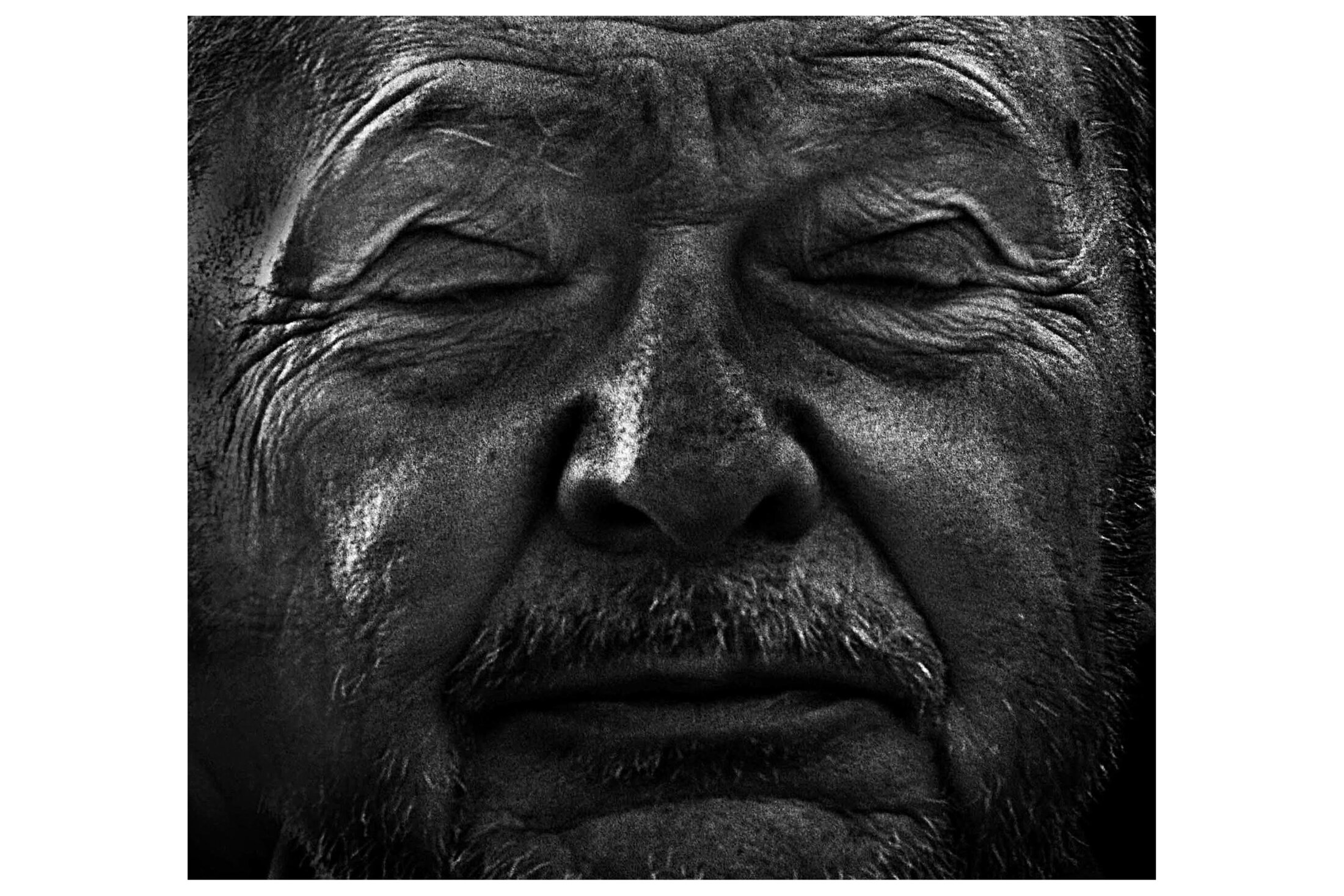

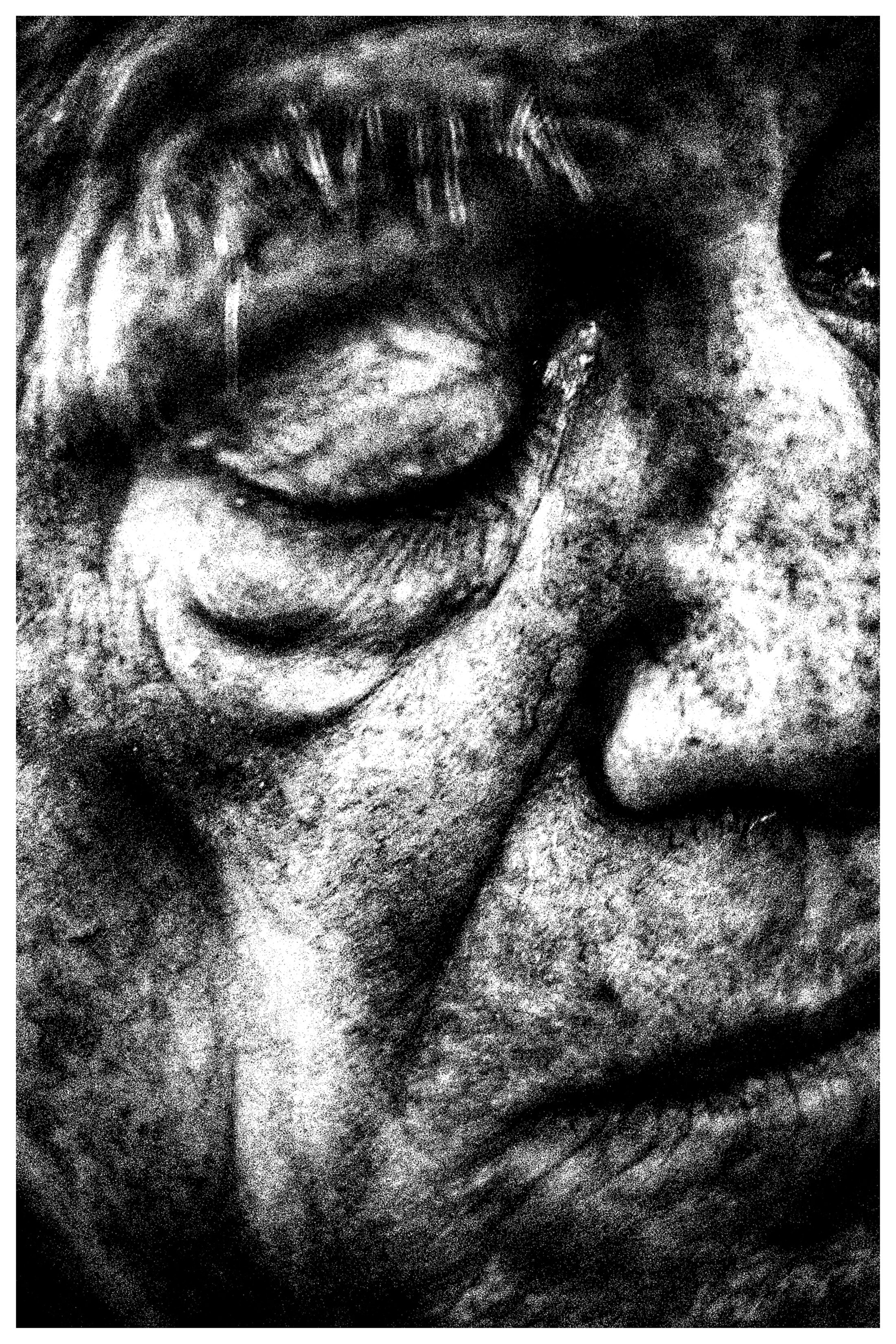

Plus rares, les visages de femmes aux peaux plus lisses, sont plus doux. Ni Régy, ni personne ne pose devant l’appareil, dans un studio savamment éclairé. Gilles Pandel mitraille lors de promenades souvent lors de causeries ou conférences publiques, il vole tant et plus. Paparazzi de l’âme via la complicité du corps. Jamais dans l’arrêt d’un visage figé dans une pose, toujours dans son mouvement intérieur, celui de la vie, saisi à vif, immortalisé dans une précaire suspension. Puis retravaillé, un peu comme le laboureur le fait de sa terre en la retournant pour en exprimer l'humus et la profondeur. Tout cela se fait avec des réglages ultrasensibles de l'appareil numérique, poussant le grain à l’extrême, dans une hypertrophie de la prise. La rapidité et la multiplicité de la prise n’a d’égale que ce qui s’oppose à elle au bout de la chaîne : la lenteur, l’épaisseur, l’énigme du rendu. « L’expression doit dépasser et faire oublier la technique, il faut être dans cette zone de chaos entre la maîtrise et la perte de contrôle » écrit-il dans un carnet de notes ( extraits publiés dans le catalogue de l’exposition) où on lit des phrases miraculeuses comme « je recadre le hasard », « je ne compose pas, je décompose » ou encore « je photographie des statues qui n’existent pas » et pour finir : « ma photographie c’est la peinture à la vitesse de la lumière »

Agrandissement : Illustration 2

.

Né à Genève en 1963, Gilles Pandel y fera des études d’informatique. En 1993, il s’installe à Paris, se tourne vers le théâtre, rencontre l’acteur et élève d’Antoine Vitez, Redjep Mitrovitsa, assiste Madeleine Marion dans plusieurs spectacles, découvre Claude Régy, croise aussi Jany Gastaldi, Valérie Dréville, etc. Il lit tout Céline, lui consacre un livre et adapte au Théâtre Guignol’s Band en 1999 dans le off avignonnais, spectacle repris à Paris au Théâtre de proposition pour une actrice sous la houlette de Gilles Deleuze. Il mettra aussi en scène un spectacle qui réunit le peintre Jean Dubuffet et le philosophe chinois d’un autre temps Tchouang-Tseu. Quand il dit qu’« un bon comédien fera d’un accident un bon moment » ou que c’est « cette capacité à se servir de l’aléatoire qui distingue les artistes », il parle aussi de lui comme photographe bien qu’amateur de paradoxe, il dit aussi ne pas en être un.

En 2006, Gilles Pandel revient en Suisse, s’installe à Pully près de Lausanne et commence à écrire Ce que je vis, futur livre au merveilleux titre à double sens qui paraîtra en 2020 (Lille, The book éditions) avant de reprendre ce titre pour la présente rétrospective à Toulouse dont, croisé par hasard, m’a parlé le photographe Xavier Lambours (que Gilles Pandel a aussi photographié) qui lui voue une belle admiration.

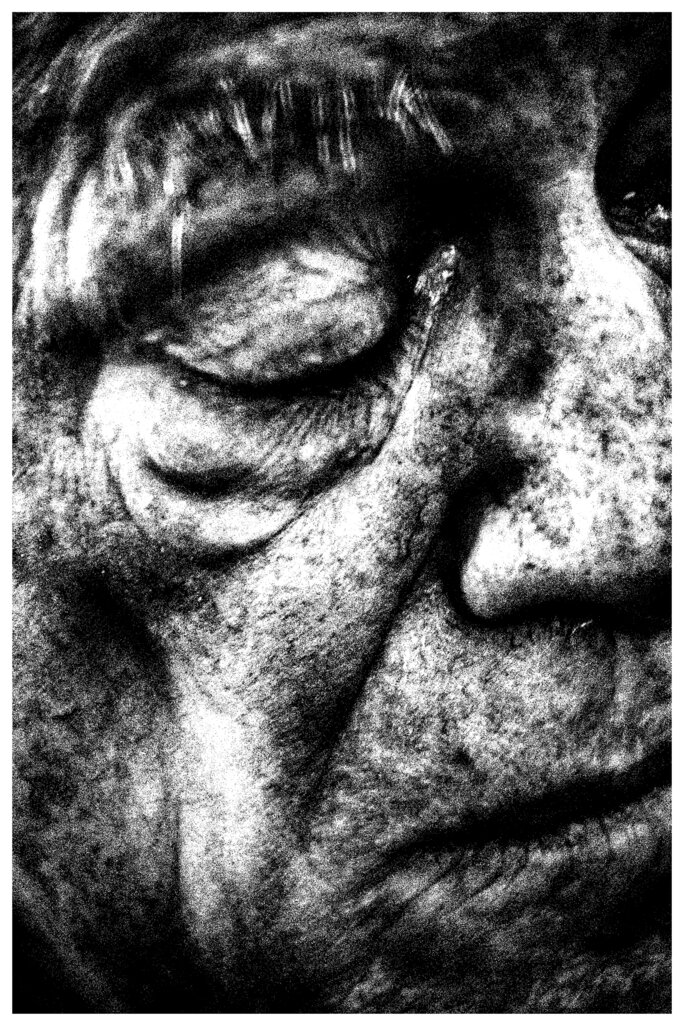

Agrandissement : Illustration 3

Gilles Pandel a exposé ici et là, rencontré Christian Caujole (fondateur de l’agence vu et commissaire de bien des expositions, long dialogue entre eux dans la catalogue de l’exposition), le photographe Antoine d’Agata et bien d’autres artistes , écrivains et philosophes (il les photographie tous) avant d’exposer une série de ses « anti-portraits « (comme il les nomme parfois ) pendant l’été 2019 au Château de Cerisy, en marge d’un colloque réunissant Alexander Kluge, Georges-Didi-Huberman et Wolgang Asholt. C’est là qu’il rencontre la germaniste Hilda Inderwildi, traductrice de Kluge, autrice de nombreux ouvrages et assurant un haut poste à l’Université de Toulouse. Après avoir vu ses photos, elle contacte le Goethe Institut de Toulouse pour organiser une exposition, proposition d’autant plus recevable que Gilles Pandel, outre Alexander Kluge a déjà photographié Bruno Ganz ou Werner Herzog. De fil en aiguille, cette proposition, très vite actée, en appelle une autre puis d’autres encore, bref l’ensemble façonne une rétrospective éclatée pour laquelle Gilles Pandel met au point un système d’accrochage léger. La rétrospective se tient dans cinq lieux depuis le début septembre et s’achèvera fin octobre avec une prolongation en novembre au Goethe Institut toulousain. A quand une rétrospective parisienne dans un grand lieu ou mieux dans plusieurs? Car la force du travail de Gilles Pandel c’est aussi la multiplicité. Des portraits en série d’une même personne, des milliers dans un même couloir. Impressionnant et envoûtant.

Ce que je vis, par Gilles Pandel, une rétrospective 1981-2021, catalogue très illustré de 382p.

Lieux d’exposition : Galerie Concha de Nazelle, Goethe Institut, librairie Etudes, Le Tube/ La Fabrique, Université du Mirail. (dans certains de ces lieux les expositions se sont, hélas achevées, le 17 octobre).