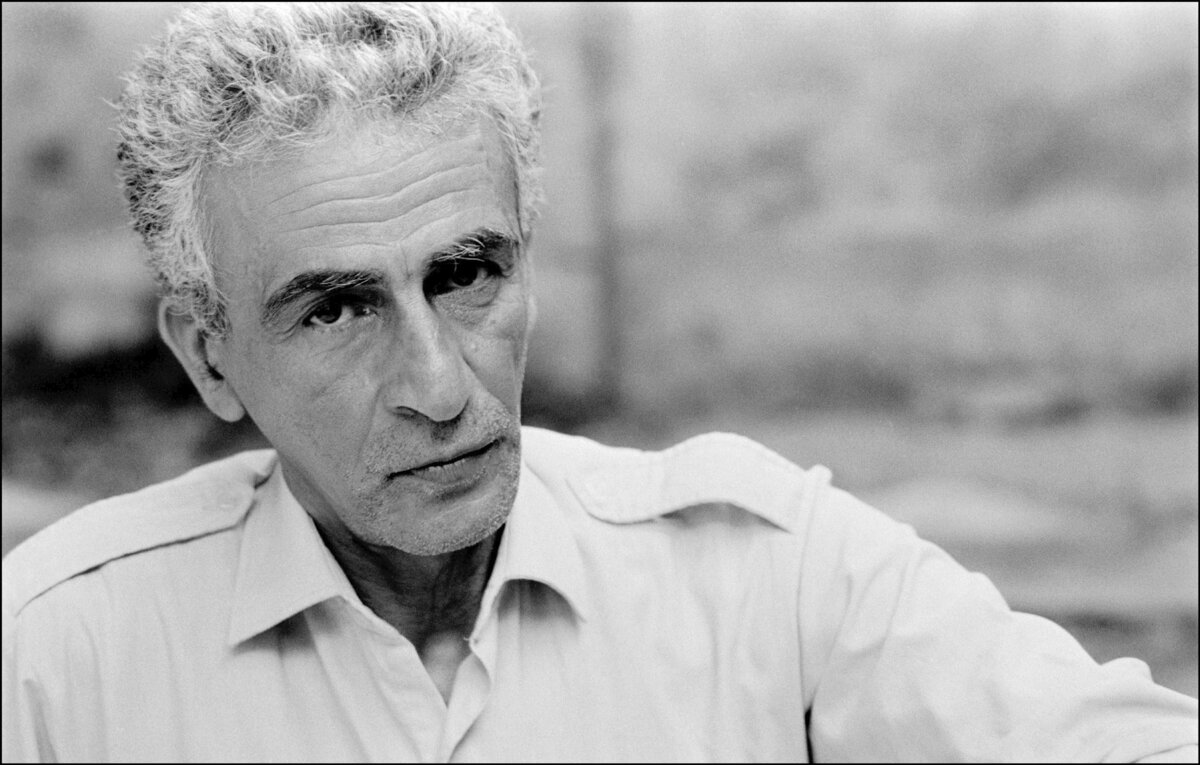

Agrandissement : Illustration 1

Hassane Kassi Kouyaté, le nouveau directeur du festival des Francophonies de Limoges devenu « Les Francophonies, des écritures à la scène » entend proposer chaque saison des « zébrures d’hiver » puis des « zébrures de printemps ». C’était compter sans la Covid, mot-phare d’une nouvelle langue internationale : le desesperanto. L’an dernier, les Zébrures de printemps n’avaient pas pu fleurir, la Covid les ayant mises sous cloche. Elles reviennent cette année dans une « seconde première édition » comme il est indiqué sur le programme aux pages, ici et là, tamponnées d’un sans appel : « annulé ». Malgré cela et malgré l’absence forcée de tout lieu de convivialité et de public, les Zébrures de printemps se sont ouvertes le 20 mars et dureront jusqu’au 28 mars, devant un public réduit à la peau de chagrin de quelques professionnels et journalistes. « Annuler, c’est cesser de vivre » clame Hassane Kouyaté qui tenait à cette édition. Il est, par ailleurs, candidat à la direction du Théâtre de l’Union et de l’école y attenant, rêvant de la synergie d’un vaste ensemble. Ce qui serait partiellement un retour aux sources, le festival étant né du Centre dramatique de Limoges lorsque Pierre Debauche le dirigeait.

Au programme des zébrures printanières, dix textes inédits, certains bénéficiant de l’accueil et de l’aide de la Maison des auteurs liée au festival, tous lus en scène avec un début de mise en scène rappelant les mises en espace de Théâtre Ouvert. Ces textes tout neufs seront présentés dans les lycées de la région, les spectacles en milieu scolaires étant autorisés. Il y a là un « vivier » où puiser « les spectateurs de demain », souligne Kouyaté. Pas de gros spectacles, clefs et réputation en main, venus d’Afrique, du Canada ou d’ailleurs francophones mais, plus modestement, un suivi d’aventures, depuis les balbutiements de l’écriture jusqu’au rendu scénique. « Ne pas faire beaucoup mais accompagner mieux », c’est le credo d’Hassane Kouyaté.

Le premier week-end présentait une pièce venue de Suisse, Chaos, écrite et mise en scène par Valentine Sergo, premier volet d’un vaste ensemble autour d’une femme matrice nommée Hayat. A suivre, donc. Suivaient trois pièces haïtiennes : Elle voulait ou croyait vouloir et puis tout à coup elle ne veut plus !, la seconde pièce d’Andrise Pierre, une écriture en devenir ; Que ton règne vienne, la première pièce de Gaëlle Bien-Aimé bien connue à Port-au-Prince pour #JeSuisGaelle, son stand-up évolutif en fonction de la situation, justement apprécié pour son ton caustique et humoristique.

La troisième pièce venue d’Haïti, L’amour telle un cathédrale ensevelie, est écrite par l’une des figures-phares du théâtre haïtien, Guy Régis Jr. A Port-au-Prince, il dirige et anime le Festival des quatre chemins (lire ici). Un auteur affirmé dont trois pièces sont publiées aux Solitaires intempestifs. Cette nouvelle pièce mêle le créole haïtien et le français. Ce n’est pas la première fois que Guy Régis écrit en créole mais, à ma connaissance, c’est la première fois que les deux langues cohabitent dans une même pièce. D'ailleurs, la pièce parle de la cohabitation entre une femme, « la mère du fils intrépide », et un homme beaucoup plus âgé qu’elle, « le retraité mari ». La femme, mère d’un grand garçon, ayant suivi l’homme âgé dans son pays (non explicitement nommé).

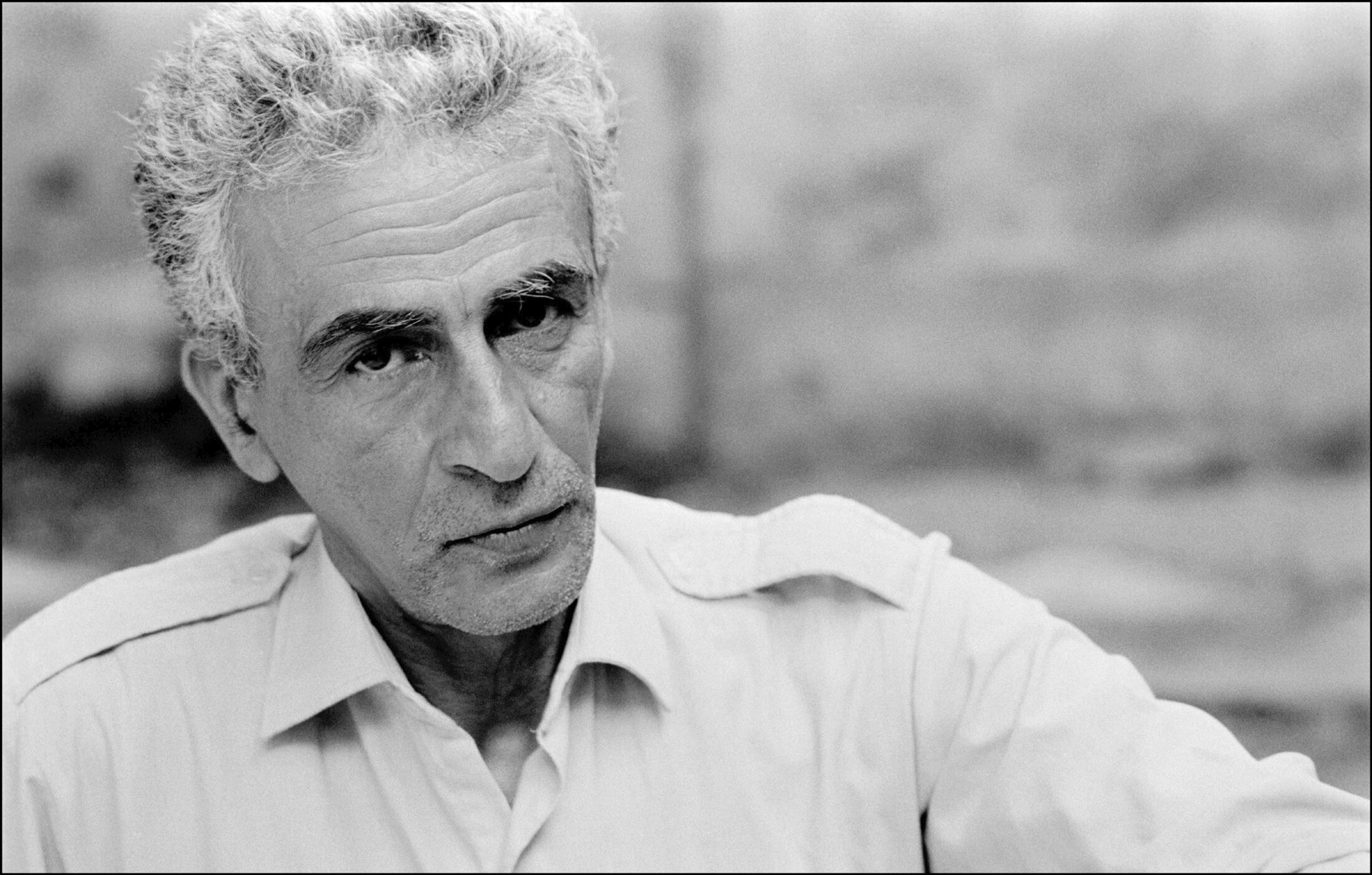

Agrandissement : Illustration 2

Dès le début, on est dans l’ambiance, électrique et vindicative d’une dispute domestique ; « Gifle-moi. Vas-y. Gifle-moi. Va crétin ! Chien ! » lance la femme. Son vieux mari propose de sortir pour respirer. Elle refuse, veut enfin qu’ils se parlent, que ce qui est tu ressurgisse. « Nous ne sommes pas en guerre, mon amour », tente le vieil homme. « Je ne parle pas de guerre, vieux cacochyme. Je parle de l’amour, de cet amour mort entre nous. De l‘amour telle une cathédrale ensevelie », réplique la femme. Une métaphore (qui reviendra plusieurs fois) parlante pour tous les haïtiens. Elle leur rappelle les désastres du tremblement de terre il y a plus de dix ans et la destruction de la cathédrale Notre Dame de Port-au-Prince aux pierres ensevelies. D’un désastre l’autre, en quelque sorte. Le fils a arrangé le départ de sa mère auprès de cet étranger, une union arrangée via les réseaux sociaux. « Tout ce que j’endure, tout cet effort, je le fais pour lui », dit « la mère du fils intrépide ». Mais où est ce fils ? Qu’est-il devenu ? On est sans nouvelles depuis deux mois.

Alors la pièce bascule du côté du fils (et du film, car cette partie devrait être filmée). Il a fui son pays sur un boat people. Nous voici en haute mer, le fils a emporté pour tout bagage sa langue natale. Le créole haïtien envahit la scène, la barque chavire. Mort ? La pièce, bien mise en scène par Catherine Boskowitz, s’achève par un magnifique monologue de la mère dit par la non moins magnifique actrice Nathalie Vairac pour laquelle Guy Régis Jr a écrit cette pièce et à qui il l’a dédiée.

Le dernier spectacle de ce premier week-end des Zébrures de printemps (un second et dernier week-end suivra le 27 mars) ne rentrait dans aucune case puisqu’il y est question d’une vie et non d’une pièce, d’un auteur mort et non vivant, mais quel auteur ! L’incasable et irréductible Kateb Yacine.

Dans Sur les pas de Kateb Yacine, Mohamed Kacimi a eu la formidable idée de raconter la vie de l’auteur de Nedjma et de Mohammed prends ta valise en piochant dans les nombreux entretiens que Kateb (dont le nom veut dire livre et écrivain) a donnés, et en les arrangeant. Un bon nombre d’entretiens entre 1958 et 1969 (année de sa disparition) ont été réunis par Gilles Carpentier sous le titre Le Poète comme un boxeur (éditions du Seuil, éditeur principal de Kateb) à partir des archives de l’auteur déposées à l’IMEC. Kacimi a aussi puisé dans des films et des émissions de radio (France Culture) aisément trouvables sur Internet. La seconde idée de Kacimi, tout aussi formidable, a été de demander à Souad Massi de ponctuer musicalement cette vie avec ses propres compositions portées par sa voix enchanteresse. Un régal entre deux langues. Une triple complicité. Un enchantement.

Kacimi avait effectué un premier montage pour Marcel Bozonnet lorsque ce dernier dirigeait la Comédie-Française. Une représentation avait eu lieu au Centre Culturel Français d’Alger en 2007. Bozonnet déclara alors dans la presse : « Pour moi, Kateb Yacine reste essentiellement un poète qui a connu les tragédies de ce siècle et qui les a traduites avec l’émerveillement et la violence d’un enfant resté amoureux de son enfance jusqu’à la fin de sa vie. Kateb Yacine est certainement l’une des plus grandes figures de la littérature algérienne. » On ne saurait mieux dire.

Ce qui frappe dans ce montage, c’est la sincérité profonde de Kateb Yacine, son esprit d’indépendance et sa solidarité avec les humbles. Un esprit libre qui déclare sans fard : « L’armée a fait entrer les loups islamiques dans la bergerie algérienne au premier jour de l’Indépendance. » Lui qui avait quitté l’Algérie pour mieux y revenir un jour, revient après l’Indépendance. Il essaie de faire de la radio, du cinéma, d’écrire dans la presse, mais les portes se ferment. « J’ai compris alors qu’il était impossible de sortir de la triade Algérie, Arabe, Islam. Et que, pour faire du théâtre, il ne fallait parler ni du pouvoir, ni de la religion, ni du sexe. Ce qui revenait à dire qu’on pouvait monter des pièces pour ne rien dire. » Après le coup d’Etat du colonel Boumédienne en juin 1965, il prend sa valise, revient en France, finit non sans mal Le Polygone étoilé puis noie sa tristesse en voyageant. Mais vient le moment où « le bordel algérien », lui manque. Etc.

Bien sûr, Mohammed Kacimi commence par le commencement : l’enfance, la famille, l’éveil de la poésie et de l’engagement, les événements de Sétif et son arrestation, sa mère qui devient folle lorsqu’elle le croit mort, la rencontre amoureuse avec sa cousine Nedjma. Et ainsi de suite... Quelle vie !

Mohamed Kacimi ne choisit pas d’achever le périple par la mort du héros (en 69 à Grenoble) mais par une analyse et un appel qu’il partage assurément. « Si je devais laisser un testament, c’est ma haine des religions. Ce qui a esquinté le monde, ce qui m’a esquinté et ce qui vous esquinte aujourd’hui, ce sont les religions. Ces trois religions monothéistes font le malheur de l’humanité (…) Le malheur de l’Algérie a commencé avec la religion. Nous avons subi les Romains et les chrétiens. Aujourd’hui, nous subissons la colonisation arabo-islamique », dit Kateb Yacine. Et de conclure : « Je vous le dis ce soir : si on ne se réveille pas, si on ne bouge pas, nous allons y laisser notre liberté et notre peau. Debout alors, debout. Y a pas de bon dieu. Et si y a un bon dieu, c'est vous. Le bon dieu, c’est nous et rien d’autre, alors, debout, mes frères, débout... debout, debout.. » Et Souad Massi d’accompagner Kacimi à la guitare et de chanter dans la langue ancestrale des Kateb.

Les Zébrures du printemps à Limoges s'achèveront le 27 mars, sans autre public que celui, restreint, réunissant professionnels et journalistes.