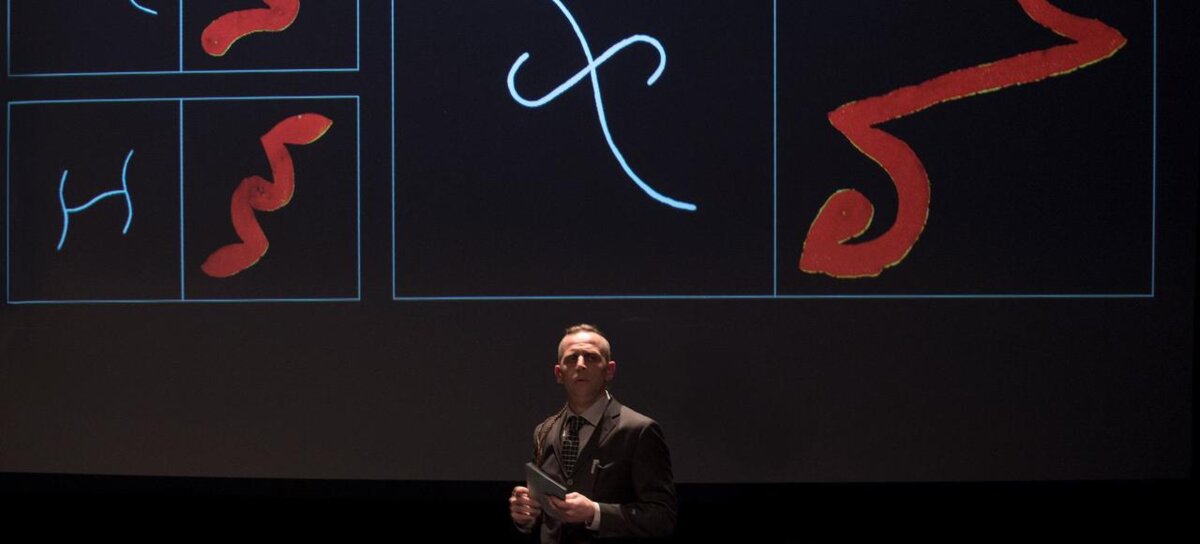

Agrandissement : Illustration 1

Soit une banane. Allez, ne lésinons pas, trois bananes. Non, ce n’est ni le début d’une critique gastronomique ni le préambule d’une recette de mousse à la banane moléculaire. C’est une critique assurément, mais de quoi ? C’est là que cela se complique car le monde est truffé de fausses évidences, nous dit et nous prouve Johann Le Guillerm.

Géométrie de la nouille serpentine

Depuis près de quinze ans, cet individu artiste mène une recherche autour de ce qu’il résume en un mot : Attraction. Attraction terrestre ? Sans doute. Mais aussi à traction motrice. Mais encore attraction de music-hall. Tout cela se mêle et s’élucide dans une conférence titrée Le Pas Grand Chose. Un titre modeste, néanmoins non dénué d’ambition : ce « pas »-là peut être un grand pas pour l’humanité comme dirait l’autre, puisqu’il éclaire, en les réjouissant, les malvoyants que nous sommes. Ayant quelque connaissance empirique de l’énergumène, on pouvait s’attendre à des machines décervelées, des amas de planches défiant l’équilibre, et non. C’est un festival de petits riens où la logique, les mathématiques, la phénoménologie ou en encore l’étude des courbes jouent des coudes pour décimer les apparences, explorer l’envers du monde, jetant à bas l’habituel petit bout de la lorgnette. Alors, critique de spectacle ou spectacle critique ?

Revenons aux bananes. Elle sont trois, alignées, couchées sur le côté comme trois pirogues au bord d’un lagon polynésien ou trois canoës au bord de la Loire. Rien ne ressemble plus à une banane qu’une pirogue ou un canoë : chacun des trois est pourvu de deux extrémités qui relèvent la tête. Ce n’est pas ce type de rapprochement qui tarabuste Johann Le Guillerm. Il est à la fois plus concret et plus abstrait, il raisonne en physicien de la matière, il observe des phénomènes tel un laborantin à l’heure de l’expérimentation et tire des déductions aussi logiques que déconcertantes, voire des conclusions d’autant plus surprenantes qu’elles ont la force de la conviction.

Le Guillerm tourne le dos aux imposantes lois de l’apesanteur, aux théories des fluides et toute autre théorie globale, il opte pour le micro, la miette, le tout-venant. Il est apte à étudier la vitesse de séchage d’une serpillière placée en orbite sur un sèche-linge tournant, la façon dont se tient en équilibre la conique fraise Tagada, la géométrie du pois chiche et de la nouille serpentine, il pourrait établir une taxinomie des mystères du papier buvard.

Le nez du 7

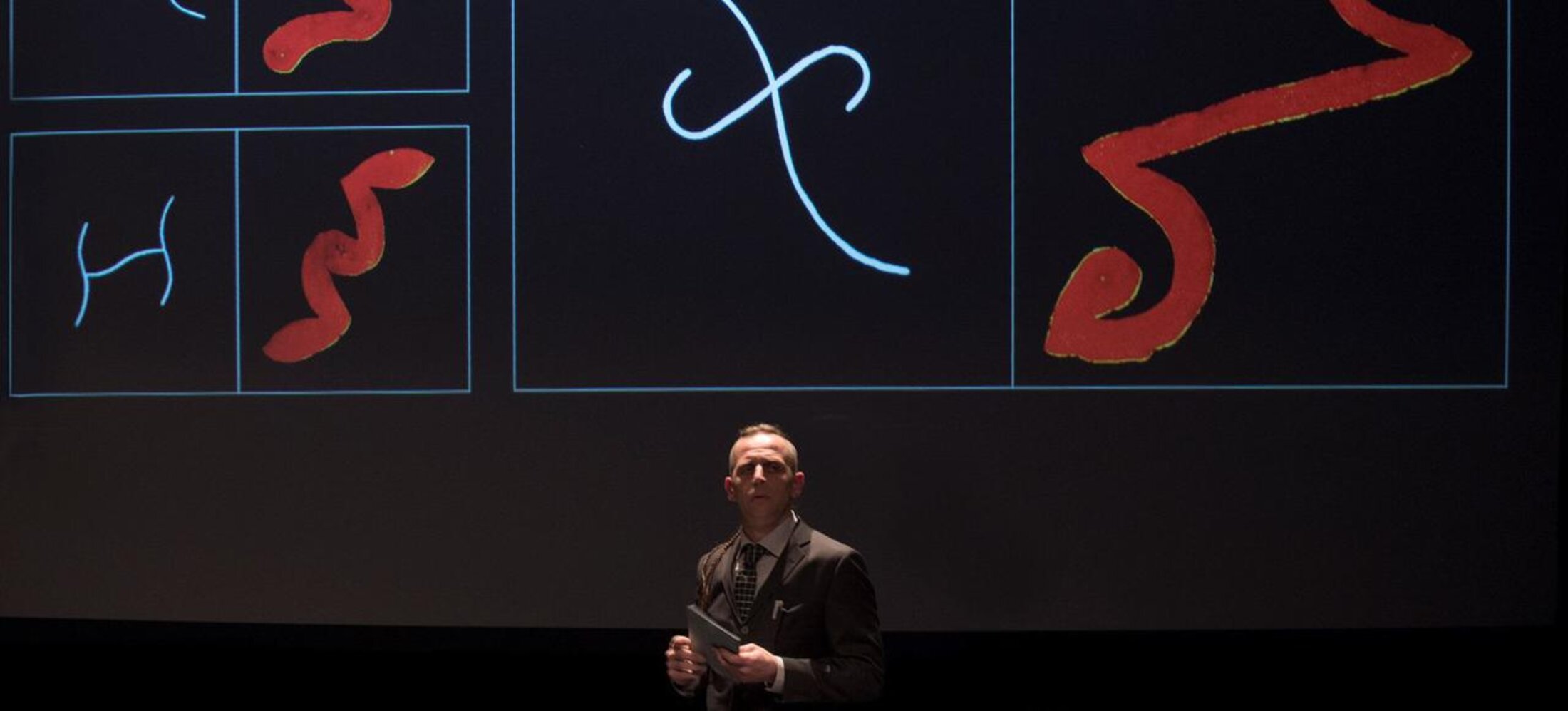

Revenons aux bananes. Il les regarde, les caresse, les examine tel un adjudant devant un rang de jeunes recrues, il choisit celle qu’il juge la plus apte à passer l’épreuve, laquelle sera filmée par deux caméras aux images retransmises sur un écran géant afin que l’on puisse voir l’opération en gros plan.

Une fois élue, la banane est redressée. Le Guillerm exerce alors une légère pression sur l’une des extrémités ce qui provoque immédiatement une oscillation, puis une autre, puis... C’est la question : combien de fois la banane va-t-elle osciller ? A-t-il choisi la championne ? Il s’est trompé. L’erreur, le tâtonnement font partie de la recherche. C’est l’une des deux autres bananes qui va atteindre la faramineuse performance de 14 oscillations. Pourquoi certaines bananes cessent de bouger après 3 ou 4 oscillations et s’écroulent, épuisées ? Nous sommes entourés d’un monceau de mystères. Pour l’heure, Johann Le Guillerm homologue le record du jour en inscrivant le chiffre 14 sur une ardoise. Il ouvre alors un tiroir, range ce qui traîne et passe à autre chose.

Le voici qui se penche maintenant sur des séries de ronds, puis des lignes enfantant des cercles ou des ovales. L’expérience faite, les conclusions tirées ou pas, on remise dans un autre tiroir et on en ouvre un nouveau qui nous entraîne dans les arcanes insensées de la physiologie des chiffres (vous ne trouvez pas que le 7 a une tête de nez ?) ou l’épluchage hélicoïdal d’une clémentine. Début d’un imparable raisonnement déductif : « 1 n’existe pas ou que pour lui-même, il peut donc douter d’être le 1. 2 n’a pas le temps d’exister qu’ils sont déjà 3 ou 4. Le 1 ne serait pas seulement seul mais au minimum 4. » Cela peut emmener très loin, ces choses-là. C’est du réfractaire, pour ainsi dire du révolutionnaire, cela empêche les idées toutes faites de se satisfaire de leur embonpoint, cela cherche – et trouve ! – midi à 14 heures. C’est une louable opération de « résistance radicale aux prêts à penser », comme le chercheur-artiste fantaisiste cerne son propos en se définissant comme un perturbateur des fausses évidences.

Le casque en cheveux

Est-ce le même Joan Le Guillerm que l’on avait vu naguère du côté de Rennes s’évertuer à marcher sur des goulots de bouteilles (lire ici) ? Est-ce celui que l’on avait retrouvé à Avignon lors d’une exposition mémorable et d’un spectacle qui ne l’était pas moins autour d’une des ses Architextures de bois qui font l’admiration des charpentiers et des marins ? Est-ce celui qui oscillait dans un cercle de métal chaussé d’étranges chaussures métalliques lors d’un temps de Secret ? Oui, c’est lui, indéniablement. On le reconnaît à sa façon concentrée de se tenir debout, de faire preuve d’un calme dont il ne se départit jamais, même à l’heure du salut. On le reconnaît surtout à la natte qu’il fait de ses cheveux et qui file en s’effilant le long de son dos.

Pour la première fois, dans Le Pas Grand Chose, on le voit affublé quelques instants d’un chapeau, il est vrai que c’est un chapeau, voire un casque mérovingien, fait de cheveux. Mais surtout dans Le Pas Grand Chose, ce taiseux parle, et pas seulement trois mots, mais tout un laïus, des raisonnements on ne peut plus sérieux et drôlatiques à la fois, maintenant cette élégance du geste et cette distance vis-à-vis du public qui l’accompagnent depuis toujours.

Sous-titrée « Tentative pataphysique ludique », la conférence Le Pas Grand Chose ne vole pas son intitulé. Elle s’inscrit dans la lignée du fameux collège de pataphysique, a son couvert mis d’office chez les Oulipiens (qui comptent un nombre respectable de mathématiciens) et on remarquerait probablement dans la bibliothèque du conférencier un exemplaire pelucheux à force d’avoir été lu de Logique sans peine de Lewis Carroll.

Arrivant en traînant une carriole qui serait empruntée à la Mère courage si elle n’était pas pourvue de tiroirs et de caméras portatives, il ne s’en éloigne pas. Toutes les opérations, les expériences ont lieu sur le dessus de la carriole transformé en table de labo. Tout en déployant son matériel, il commence : « Je suis venu vous parler de la science de l’idiot. Celle de celui qui ne sait pas. Mais tente de le savoir. » Il dit son passé d’élève dyslexique, sujet à une « hyper émotivité invasive-fulgurante et le tout sans trop en avoir l’air ». Plus tard, on lui attribuera « les qualités d’élément à tendance autistique ». Tout cela et bien d’autres choses le conduiront à entreprendre « de faire l’inventaire du monde pour comprendre cet imbroglio en le démêlant ». Et d’ajouter : « démêler le monde pour créer mon propre sac de nœuds ne me l’a pas rendu plus limpide. La seule chose qui m’apparut claire était que je n’y voyais pas mieux ». Etonnant, non ? comme disait Pierre Desproges qui aurait adoré.

Mais revenons aux bananes. Expériences faites, il en engloutit une, puis jette la peau morte. Et nous offre en bonus l’expérience aléatoire de « la banane russe ». Je ne vous dis que cela.

Théâtre Monfort, 20h30, du mar au sam jusqu’au 1er avril ;

Le Volcan, scène nationale du Havre, les 4, 5, 7 et 8 avril ;

Les Treize Arches, scène conventionnée de Brive, les 11 et 12 avril, lieu où Johann Le Guillerm présente depuis le 13 mars et jusqu’au 13 avril l’exposition Les Imperceptibles ;

Hippodrome de Douai / Théâtre d’Arras, les 3 et 4 mai.