spectrumnews.org Traduction de "Autism-linked mutation disrupts brain circuit to change social behavior"

Une mutation liée à l'autisme perturbe le circuit cérébral permettant de modifier le comportement social

par Charles Q. Choi / 24 juin 2022

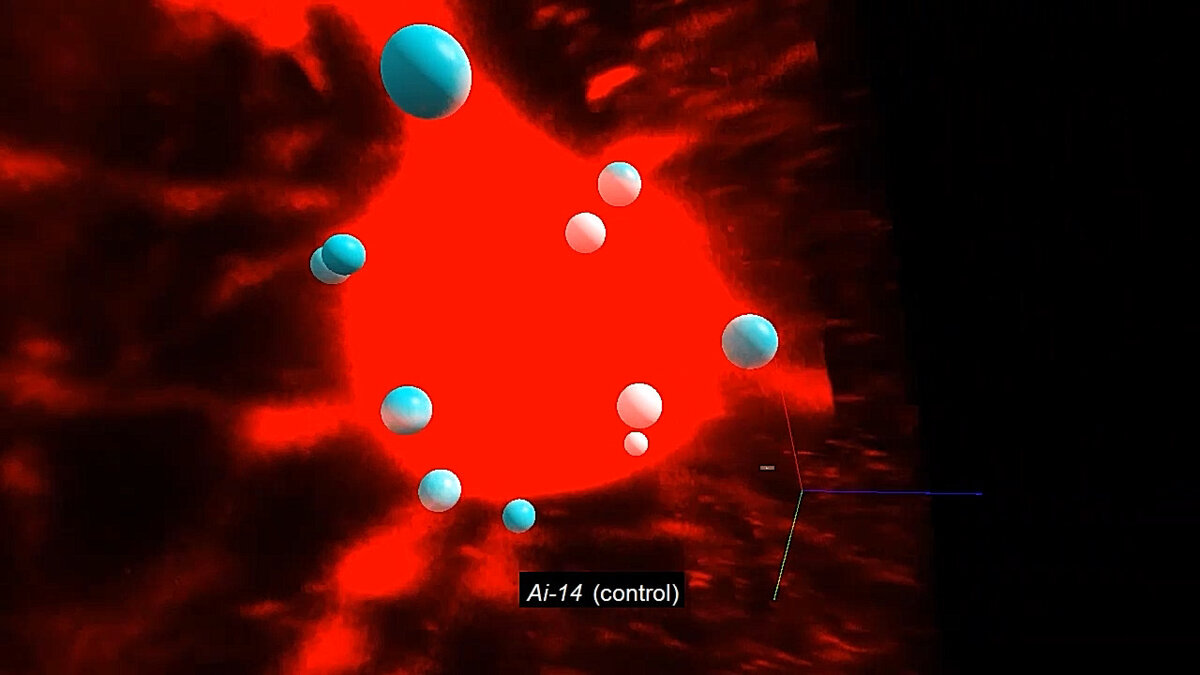

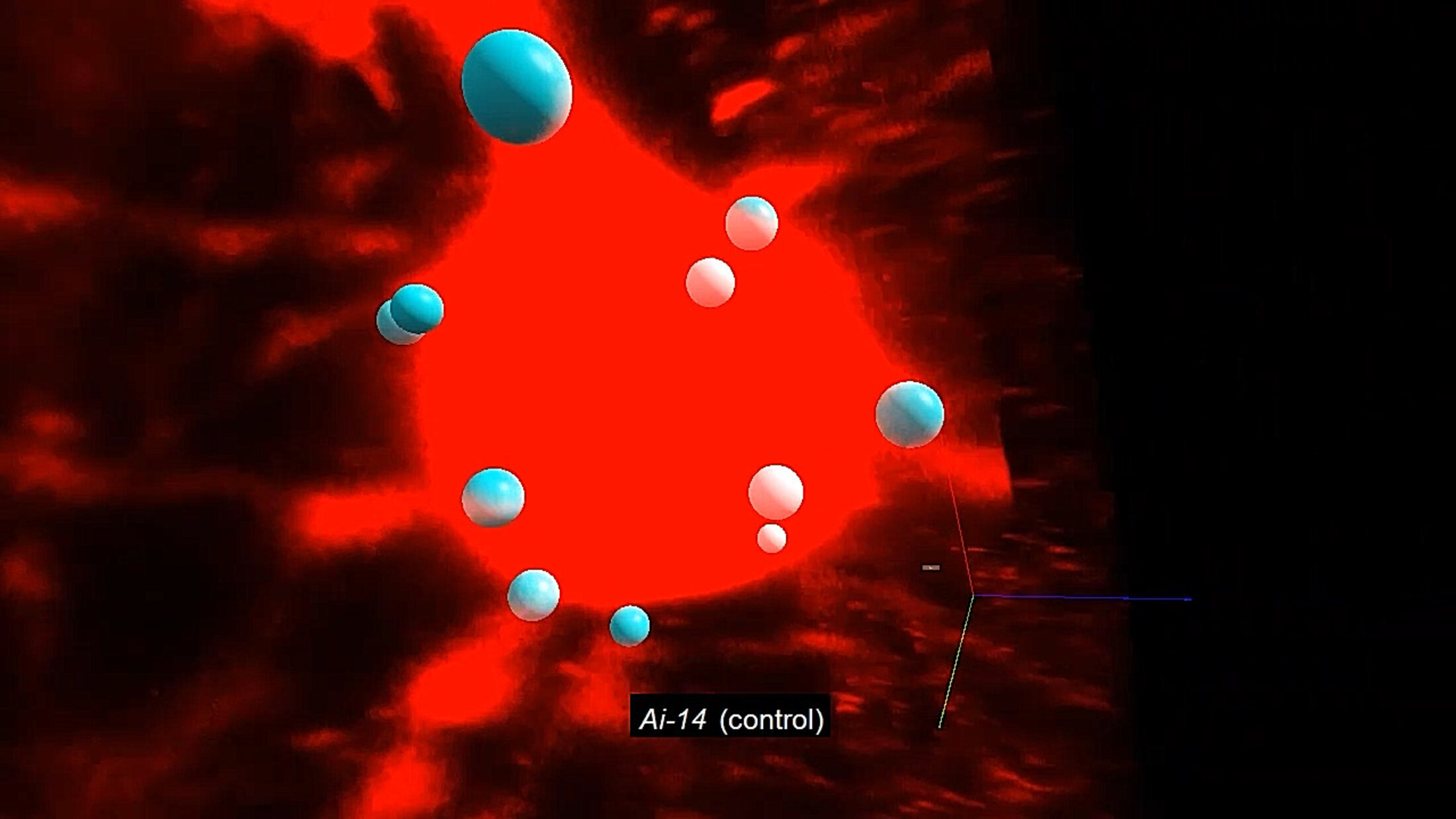

Agrandissement : Illustration 1

Les mutations de SHANK3, un des principaux gènes candidats à l'autisme, perturbent un circuit cérébral lié au comportement social, selon une nouvelle étude menée chez la souris.

Selon Camilla Bellone, professeure associée de neurosciences fondamentales à l'Université de Genève (Suisse), qui n'a pas participé à cette étude, la découverte de la relation entre les caractéristiques de l'autisme et des circuits neuronaux spécifiques pourrait conduire à des thérapies basées sur ces circuits.

Les difficultés d'interaction sociale qui caractérisent l'autisme résultent d'une altération de la communication entre différentes parties du cerveau, comme le suggèrent les recherches antérieures, certaines d'entre elles se concentrant sur des circuits particuliers : la suractivité entre le cortex préfrontal, qui régule l'activité sociale, et l'amygdale basolatérale, qui joue un rôle dans l'apprentissage des résultats gratifiants ou indésirables, par exemple, semble diminuer la sociabilité chez les souris de type sauvage.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs ont utilisé des virus génétiquement modifiés pour supprimer SHANK3, qui code une protéine clé pour la communication neuronale, de ce circuit chez les souris adultes.

"Les études classiques de génétique de la souris dans les troubles neuropsychiatriques se concentrent principalement sur le cerveau entier, les régions cérébrales ou les types de cellules", explique le chercheur principal, Il Hwan Kim, professeur adjoint d'anatomie et de neurobiologie à l'University of Tennessee Health Science Center à Memphis. "Nous avons tenté d'étudier les effets d'un gène de risque sur un seul circuit neuronal".

Les neurones du circuit cortex préfrontal-amygdale latérale des souris SHANK3 modifiées présentaient des dendrites plus courtes et plus denses que les souris témoins. Les neurones présentaient également une activité excitatrice accrue et une activité inhibitrice réduite, les souris présentant une activité neuronale élevée dans le circuit, ainsi qu'une plus grande variabilité de la force des signaux dans le circuit. Le cerveau des personnes autistes présente une suractivité similaire dans ce circuit, selon des images de résonance magnétique fonctionnelle au repos provenant de l'ensemble de données de l'Autism Brain Imaging Data Exchange.

Les scientifiques ont découvert que certains des neurones du circuit répondent spécifiquement aux signaux sociaux lorsqu'ils analysent l'activité neuronale de souris sauvages. Chez les souris mâles modifiées, ces neurones socialement accordés sont devenus moins sensibles aux interactions sociales. Les souris mâles modifiées présentaient également une diminution de la sociabilité sous la forme d'une réduction du reniflement des autres souris.

Les souris femelles modifiées n'ont pas présenté de différences sociales significatives, ce qui correspond aux résultats suggérant que l'autisme se manifeste différemment chez les filles et les garçons, notent les chercheurs. Ce résultat "intriguant" devrait inciter de futures études "à examiner de manière approfondie ces différences entre les [souris] mâles et femelles", déclare Bellone.

Chez les souris sauvages, l'équipe a également constaté que la suractivation du circuit en question par optogénétique réduisait partiellement leur sociabilité. En revanche, l'inhibition de ce circuit chez les souris SHANK3 a partiellement rétabli leur comportement social. Les scientifiques ont détaillé leurs conclusions au début du mois dans la revue Cell Reports.

"Cette étude nous permet de mieux comprendre les circuits neuronaux complexes qui sous-tendent les déficits sociaux chez des organismes modèles comme les rongeurs, et la façon dont leur activité peut être perturbée par une mutation importante et bien caractérisée liée à l'autisme", déclare Alessandro Gozzi, chercheur principal à l'Institut italien de technologie de Rovereto, en Italie, qui n'a pas participé à l'étude. "Il serait très intéressant de comprendre si d'autres mutations peuvent avoir un impact similaire sur le circuit étudié par les auteurs."

À l'avenir, les scientifiques prévoient d'élargir leur champ d'investigation pour étudier les neurones que ce circuit influence dans l'amygdale basolatérale. En outre, "nous espérons découvrir comment le circuit cortex préfrontal-amygdale basolatérale affecte un réseau plus large de régions cérébrales connues pour être impliquées dans le comportement social", explique Kim.

Les mutations du gène de risque de schizophrénie ARP2/3 dans le même circuit neuronal entraînent une réduction similaire du comportement social, selon Kim et ses collègues, ce qui met en évidence "un symptôme caractéristique commun à l'autisme et à la schizophrénie". Même si les mutations de SHANK3 et d'ARP2/3 entraînent des modifications différentes de la forme des neurones chez les animaux de laboratoire, leur activité neuronale a changé de manière similaire, ajoute-t-il.

Ensemble, ces découvertes passées et nouvelles "peuvent expliquer comment différents gènes de risque associés à différents troubles neuropsychiatriques peuvent entraîner des symptômes comportementaux similaires", explique Kim. "À l'avenir, nous pourrons passer du cadre conceptuel et général d'un trouble neuropsychiatrique au ciblage spécifique d'une anomalie comportementale."

Bellone note que ces travaux ont porté sur des souris adultes et non sur de jeunes souris dont le cerveau est encore en développement. "Il sera intéressant de savoir à l'avenir comment la suppression du gène pendant les périodes critiques peut affecter le développement du circuit", dit-elle.

De plus, de nombreuses autres régions et circuits du cerveau régissent le comportement social, ajoute Bellone, suggérant que des investigations similaires sur ces autres circuits pourraient potentiellement "se traduire par une intervention thérapeutique basée sur les circuits chez l'homme."

Citer cet article : https://doi.org/10.53053/JTQJ5876