spectrumnews.org Traduction de "Eric Fombonne: Crossing continents to expand autism science" par Sarah DeWeerdt / 7 septembre 2021

Agrandissement : Illustration 1

Mascate, Oman

L'interprète en langue des signes arabe se tenait à l'avant de l'auditorium, ses gestes parfaitement synchronisés avec le discours passionné à l'accent français du présentateur.

Le public - plus de 2 000 personnes réunies pour la première conférence du Golfe sur l'autisme en janvier 2020 - était assis avec une attention soutenue. "Tous ces gens étaient si silencieux", se souvient Watfa Al-Mamari, pédiatre spécialiste du développement à l'université Sultan Qaboos d'Oman et organisatrice de la conférence.

"On aurait pu entendre une mouche voler", se souvient Stephen Scherer, généticien à l'université de Toronto au Canada.

L'orateur était le pédopsychiatre Eric Fombonne, qui décrivait comment lui et d'autres avaient, dans les années 1990, démystifié l'idée erronée selon laquelle les vaccins provoquent l'autisme.

Fombonne s'adressait à des personnes ayant peu de connaissances scientifiques. Ses auditeurs comprenaient des hommes politiques, des décideurs, des personnes autistes et leurs familles, ainsi que le grand public. Pourtant, même les scientifiques et les cliniciens présents dans l'auditorium ont appris quelque chose de nouveau : M. Scherer a sorti son téléphone portable pour photographier les diapositives de M. Fombonne - ce qu'il dit n'avoir jamais fait auparavant - afin de pouvoir rechercher les références plus tard.

À bien des égards, la conférence était elle-même un instantané des quatre décennies de carrière de M. Fombonne : un mélange de science rigoureuse et d'engagement public, présenté avec la chaleur humaine qui fait de lui un collègue respecté et un clinicien recherché. Mme Al-Mamari dit qu'elle se souvient l'avoir vu plus tard à la conférence, entouré de personnes autistes et de leurs familles.

M. Fombonne, 66 ans, est surtout connu pour ses études sur les schémas de distribution et de prévalence de l'autisme. "Chaque fois que j'avais une question sur l'épidémiologie, c'est à lui que je m'adressais", déclare Uta Frith, professeure émérite de développement cognitif à l'University College London, au Royaume-Uni.

Mais ses contributions au domaine sont très variées. Il a publié des articles sur des sujets allant de la génétique aux outils d'évaluation, et son curriculum vitae, qui comprend des postes universitaires dans quatre pays, compte 94 pages. Selon ses collègues, au sein de la communauté des chercheurs, M. Fombonne s'est montré exceptionnellement doué pour forger des partenariats internationaux et inhabituellement disposé à adopter des positions audacieuses sur la cause, la prévalence et la nature de l'autisme.

L'année dernière, par exemple, il s'est immiscé dans un débat sur le camouflage, publiant un éditorial dans lequel il affirmait que le terme - souvent utilisé pour décrire la façon dont certaines personnes autistes modifient leur comportement pour paraître neurotypiques - n'avait pas été rigoureusement défini. L'éditorial a suscité une longue réaction de la part des scientifiques qui étudient le phénomène, mais il n'était pas entièrement malvenu.

M. Fombonne "a remis en question le domaine de la recherche sur le camouflage de manière très constructive", déclare William Mandy, psychologue à l'University College de Londres et l'un des auteurs de la réfutation. "[Son] intervention permet de clarifier les zones de désaccord et de malentendu, et de façonner les questions que la recherche future sur le camouflage devrait aborder."

Paris, France

Fombonne est né à Paris et a grandi dans une banlieue aisée. C'était un bon élève, intéressé par les mathématiques et les sciences. Il était également engagé politiquement et a participé à des manifestations d'étudiants à la fin des années 1960 - un activisme qu'il attribue à ses parents, de fervents catholiques engagés dans des causes de justice sociale.

À la faculté de médecine de l'université de Paris, Fombonne choisit de se spécialiser en pédopsychiatrie. À l'époque, la psychiatrie suscitait une "excitation intellectuelle en raison du mystère de l'esprit", explique-t-il, et la pédopsychiatrie semblait offrir le meilleur potentiel thérapeutique.

Un autre facteur a également contribué à guider la décision de Fombonne : à peu près au moment où il est entré à la faculté de médecine, sa sœur aînée, Dominique, a reçu un diagnostic de schizophrénie. En tant que jeune étudiant en médecine, il l'a accompagnée aux urgences de l'hôpital à plusieurs reprises. Après avoir lutté contre la maladie pendant plus de dix ans, elle s'est suicidée en 1986.

Cette expérience lui a fait prendre conscience des limites des soins psychiatriques et le rend sceptique à l'égard des théories qui n'offrent aucune aide pratique aux patients et à leurs familles. "Cette expérience a certainement influencé le sentiment que j'ai eu plus tard de devoir poursuivre la recherche, poser des questions et remettre en question les opinions de l'establishment actuel", dit-il.

À cette fin, à la fin des années 1980, Fombonne a lancé la première étude sur la prévalence des troubles psychiatriques de l'enfant en France, alors qu'il travaillait dans un hôpital psychiatrique de Paris. Ses travaux ont attiré l'attention d'une association française de familles d'enfants autistes, qui l'a incité à mener les premières études épidémiologiques sur l'autisme en France. Il est rapidement devenu un défenseur de l'amélioration de la prise en charge de l'autisme, intervenant lors de conférences et faisant pression sur le gouvernement français à ce sujet.

Londres, Angleterre

Les études épidémiologiques de Fombonne lui valent d'être reconnu comme une étoile montante et, en 1993, il est recruté pour rejoindre un groupe de l'Institut de psychiatrie de Londres dirigé par Michael Rutter, connu comme le "père de la pédopsychiatrie".

Là, Fombonne a rejoint pour la première fois une communauté de cliniciens-chercheurs partageant les mêmes idées, dit-il. "Il existe encore des relations très, très exquises avec certains de mes pairs que j'ai rencontrés pendant cette période."

Son poste à Londres l'a également placé à l'épicentre de la pédopsychiatrie lorsque, en 1998, une bombe a éclaté : Andrew Wakefield, gastro-entérologue désormais discrédité, publie dans The Lancet un article alléguant un lien entre le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) et l'apparition de l'autisme.

Fombonne a immédiatement été sceptique. Quelques semaines après avoir pris connaissance de l'article et avant sa publication, il avait rassemblé des données provenant de deux ensembles de données existants pour réfuter les affirmations de Wakefield. Et après la publication de l'article, Fombonne a mené de multiples études pour tester les hypothèses de Wakefield, avec toujours le même résultat : selon lui, la science de Wakefield était "complètement bidon", les vaccins étaient sûrs et il n'y avait aucun lien entre le vaccin ROR et l'autisme.

L'article de Wakefield a été rétracté par la suite - il avait falsifié ses données - mais Fombonne "a eu la prescience de comprendre que cela allait avoir un effet important sur les familles et sur notre domaine, et de comprendre l'importance d'apporter une science vraiment rigoureuse pour évaluer si cette hypothèse était correcte", déclare Sally Ozonoff, pédopsychiatre à l'Institut MIND de l'Université de Californie, Davis, qui connaît Fombonne depuis de nombreuses années.

Fombonne a donné des conférences sur la controverse des vaccins lors de congrès médicaux et de réunions de l'Institut de médecine aux États-Unis. Malgré les menaces de mort proférées par des militants anti-vaccins, il a servi de témoin expert dans des procès pour dommages causés par les vaccins. "Je n'étais pas préparé à faire tout cela dans ma carrière", dit-il. "Je me souviens que j'étais tellement timide lorsque j'ai donné mes premières conférences en public, et ensuite de m'exprimer devant un tribunal au Texas en anglais !".

Aussi difficile soit-il, ce travail était épanouissant, dit-il, car il savait que l'acceptation généralisée d'une explication incorrecte de l'origine de l'autisme nuirait aux personnes autistes et à leurs familles - et qu'il y avait un risque plus large pour la santé publique si les gens abandonnaient les vaccins.

"J'ai eu le sentiment que la voie que j'avais choisie pour ma carrière avait un impact social", dit-il.

Montréal, Canada

Fombonne a élargi son travail épidémiologique en 2001 en devenant titulaire de la Chaire de recherche du Canada en pédopsychiatrie à l'Université McGill de Montréal et chef du département de pédopsychiatrie à l'Hôpital de Montréal pour enfants. À ce poste, il a dirigé une étude parrainée par l'Organisation mondiale de la santé sur l'impact des variations géographiques et culturelles sur les estimations de la prévalence de l'autisme - un travail qui a été cité plus de 2 300 fois.

Bien que les travaux de Fombonne aient mis en évidence une augmentation de la prévalence de l'autisme dans le monde, il est sceptique quant à la notion d'"épidémie d'autisme" qui a dominé certaines discussions. Il soutient plutôt que d'autres facteurs contribuent probablement à cette augmentation, tels qu'une définition plus large de l'autisme et une plus grande reconnaissance clinique de ce trouble - un autre exemple de son insistance sur l'importance d'un examen minutieux des données avant de tirer des conclusions hâtives, selon M. Ozonoff.

Au Canada, M. Fombonne a mis sur pied un programme clinique et de recherche sur l'autisme, ainsi qu'un programme de formation - le premier du genre dans le pays. Au cours d'une décennie, le programme a formé au moins 150 scientifiques en début de carrière, dont beaucoup sont aujourd'hui d'éminents chercheurs sur l'autisme. "Dès les premières années, la réputation de ce programme était telle qu'on voulait y être vu", explique M. Scherer, qui a enseigné dans le cadre du programme.

Al-Mamari a participé au programme de formation au milieu des années 2000 et a été formée sous la direction de M. Fombonne, tout comme Mayada Elsabbagh, une neuroscientifique de l'Université McGill qui a travaillé à l'examen de l'Organisation mondiale de la santé et qui dirige maintenant un programme de formation similaire.

"Eric a eu une grande influence sur ma trajectoire de recherche et m'a ouvert des perspectives très intéressantes et passionnantes, que je poursuis encore aujourd'hui", explique Mayada Elsabbagh, qui est devenue une collaboratrice fréquente d'Eric Fombonne.

Portland, Oregon

Les collaborations et les études épidémiologiques du Dr Fombonne l'ont conduit aux quatre coins du monde, au Mexique, en Chine, à Oman, au Qatar, au Kazakhstan, au Maroc et au Brésil.

Il est l'"ingrédient actif" des équipes de recherche à l'échelle internationale", déclare Mme Elsabbagh. "Je ne connais personne qui ait fait des partenariats internationaux de la même ampleur."

Et depuis 2011, il travaille à la mise en place d'un autre programme de recherche sur l'autisme et d'un centre clinique à l'Oregon Health & Science University de Portland - une relocalisation provoquée par sa femme de l'époque, qui avait déjà vécu dans la ville.

J'ai dit : "Portland ? Où est-ce, d'abord ? Qu'est-ce qu'il y a là pour moi ? se souvient Fombonne en plaisantant.

Dans chaque nouveau pays où il contribue à une étude épidémiologique ou occupe un poste universitaire, Fombonne vise non seulement à déterminer la prévalence de l'autisme, mais aussi à renforcer les capacités de recherche et les capacités cliniques régionales, et à fournir les données dont les décideurs locaux ont besoin pour développer des services pour l'autisme.

Fombonne établit des partenariats non seulement sur la base de la science, mais aussi sur la base de la solidarité, ajoute Mme Elsabbagh. Après une réunion régionale de la Société internationale pour la recherche sur l'autisme au Chili en 2019, par exemple, des troubles politiques les ont obligés à quitter le pays par la route, avec plusieurs autres scientifiques. "En théorie, les circonstances n'étaient pas très agréables, mais nous avons en fait passé un très bon moment", dit-elle.

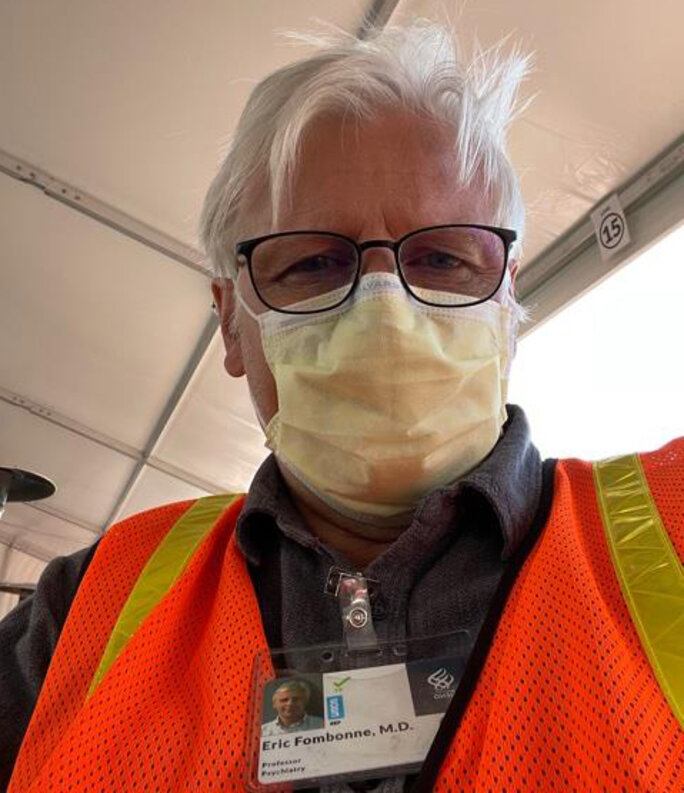

La pandémie de coronavirus a mis un frein temporaire aux voyages scientifiques de Fombonne, mais il trouve de nouvelles façons de s'engager dans les questions sociales. Tous les week-ends de mars à juin, il s'est porté volontaire pour une clinique de vaccination de masse à l'aéroport de Portland : "J'ai injecté des vaccins Pfizer, Moderna et J&J dans des milliers de bras, dit-il. "Des bras plus âgés au début, et plus tard, des bras de plus en plus jeunes !".

Comme son travail habituel, cette expérience lui a permis de combiner la pratique clinique et l'impact sur le grand public. "J'ai apprécié l'expérience", dit-il. "Les contacts avec les gens étaient relativement brefs, mais j'ai pu voir un échantillon de la société et de nombreuses facettes intéressantes de l'expérience humaine".

Si vous ou quelqu'un que vous connaissez a des pensées suicidaires, de l'aide est disponible. Voici un répertoire mondial de ressources et de lignes d'assistance téléphonique que vous pouvez appeler pour obtenir du soutien.

Articles sur Eric Fombonne et autisme

Vaccins et autisme : la fraude des travaux d'Andrew Wakefield