spectrumnews.org Traduction de "Amygdala, the brain’s threat detector, has broad roles in autism" par Sarah DeWeerdt / 14 juillet 2020

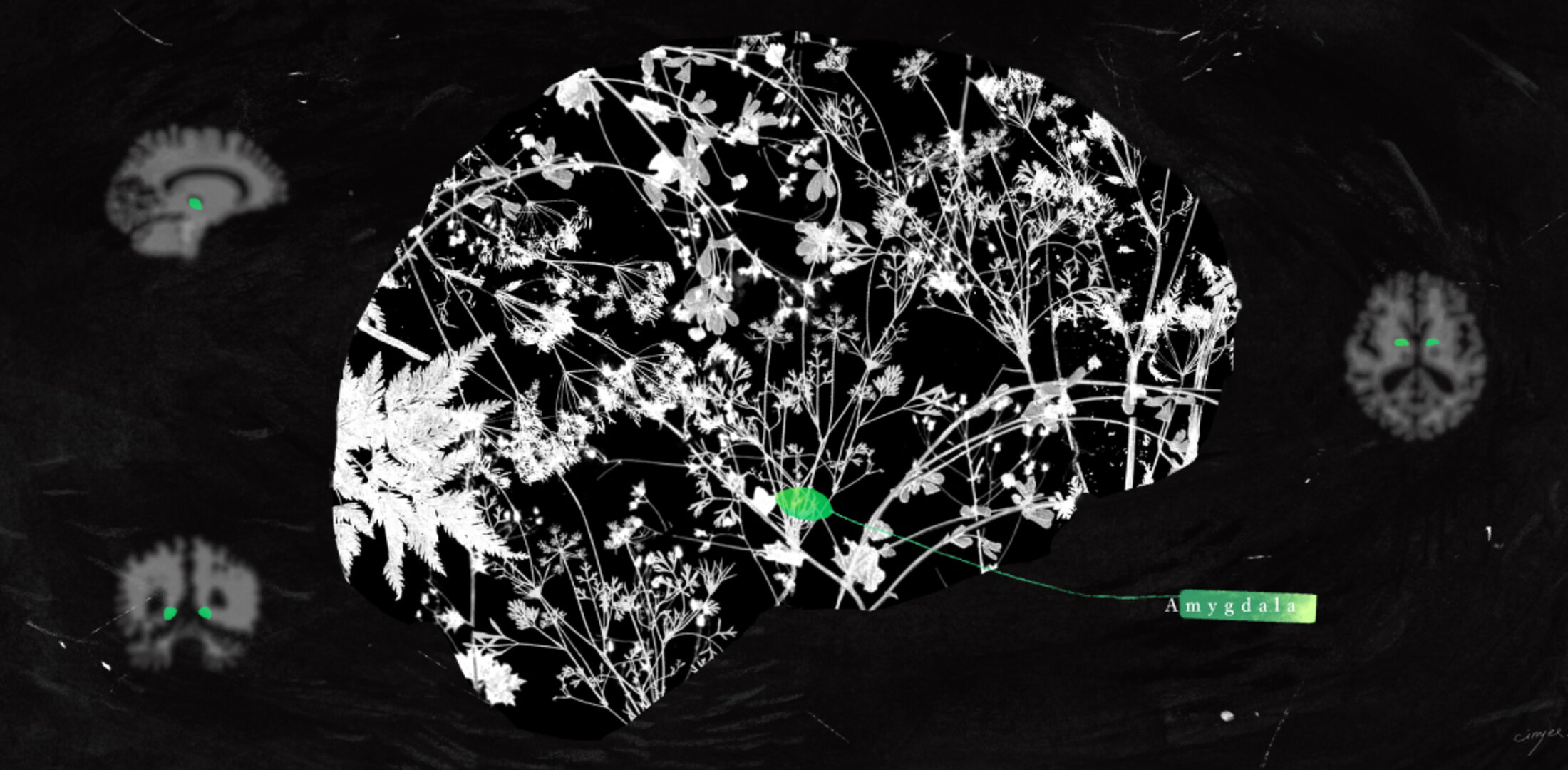

Agrandissement : Illustration 1

L'amygdale est une structure cérébrale profonde de la taille et de la forme d'une amande - d'où son nom. Elle est communément décrite comme un centre de détection des menaces dans l'environnement et de traitement de la peur et d'autres émotions.

Les chercheurs qui étudient la région affirment que sa fonction est plus large et qu'elle joue un rôle crucial dans l'autisme.

"L'émotion est un élément essentiel de la fonction sociale", explique Wei Gao, professeur associé de sciences biomédicales au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, en Californie. "Je pense donc que l'amygdale doit jouer un rôle important dans l'émergence ou le développement des traits liés à l'autisme".

L'amygdale est le centre de surveillance du cerveau : elle reconnaît quand une personne au visage en colère et au langage corporel hostile se rapproche, elle déclenche l'alarme quand une abeille bourdonne et elle est attentive quand votre mère vous apprend à traverser la rue en toute sécurité et vous indique la direction de la circulation - en d'autres termes, les choses que les gens doivent fuir, mais aussi celles qu'ils doivent regarder, auxquelles ils doivent prêter attention et dont ils doivent se souvenir.

En ce sens, les chercheurs affirment que ce petit nœud de tissu cérébral montre à quel point les émotions et le comportement social sont enchevêtrés chez l'homme. "Les événements importants ont tendance à être de nature émotionnelle", comme la plupart des aspects du comportement social, explique John Herrington, professeur adjoint de psychiatrie à l'hôpital pour enfants de Philadelphie en Pennsylvanie.

C'est pourquoi l'amygdale est depuis longtemps au centre de la recherche sur l'autisme, mais son rôle exact dans cette condition n'est toujours pas clair.

Pour comprendre comment cette petite structure contribue à l'autisme, les chercheurs devront peut-être se pencher sur la manière dont l'amygdale se développe au fil du temps, sur ses connexions aux réseaux cérébraux plus importants et sur son rôle dans d'autres troubles, en particulier l'anxiété, qui accompagnent souvent l'autisme.

Modification de la trajectoire

Dès les années 1950, des études sur les primates ont suggéré que l'amygdale est un acteur clé du comportement social. Si le singe le plus dominant d'un groupe social subit des dommages à son amygdale, sa position dans la hiérarchie s'effondre rapidement.

Les personnes qui subissent des dommages à l'amygdale ont des comportements sociaux qui rappellent l'autisme, comme éviter le contact visuel et avoir des difficultés à juger les expressions faciales, mais elles ne répondent pas aux critères de diagnostic de cette condition. L'altération de la structure ou de la fonction de l'amygdale a été liée à presque toutes les affections neuropsychiatriques, de l'anxiété et du trouble bipolaire à la schizophrénie, ce qui rend difficile de dire comment la région pourrait expliquer de manière unique les traits de l'autisme.

À partir des années 2000, des études post mortem sur l'autisme ont montré que les personnes autistes ont moins de neurones dans leur amygdale que les témoins 1. Et certaines études d'imagerie ont suggéré que la structure est exceptionnellement petite dans le cerveau des personnes autistes 2. Mais d'autres suggèrent que les enfants atteints de cette condition ont souvent une amygdale plus volumineuse 3.

Ces résultats apparemment contradictoires peuvent être dus à des différences d'âge entre les participants à l'étude.

"De nombreuses études d'imagerie structurelle montrent une hypertrophie des amygdales chez les jeunes enfants, mais pas chez les enfants plus âgés", déclare Christine Wu Nordahl, professeure associée de psychiatrie et de sciences du comportement à l'université de Californie, Davis MIND Institute.

Chez les personnes typiques, l'amygdale continue de croître plus longtemps à l'âge adulte que les autres régions du cerveau. Chez les personnes autistes, en revanche, elle se développe plus rapidement que la normale pendant la petite enfance, jusqu'à l'âge de 12 ans environ, puis elle s'amenuise et peut même rétrécir.

"Ce n'est pas nécessairement un point temporel unique qui est différent chez les personnes autistes ; c'est plutôt la trajectoire de croissance", explique Cynthia Schumann, professeur associé de psychiatrie à l'université de Californie, à Davis.

Les études de Schumann sur le tissu cérébral post-mortem montrent le même schéma : chez les jeunes enfants autistes, l'amygdale contient plus de neurones qui établissent plus de connexions que ceux des témoins ; cet excès disparaît chez les enfants plus âgés.

Attention aux émotions

En 2000, le chercheur britannique Simon Baron-Cohen a publié un article influent détaillant sa "théorie de l'amygdale de l'autisme". Selon lui, une diminution de la fonction de l'amygdale entrave la capacité des personnes autistes à prêter attention aux informations sociales et à les interpréter 4.

Mais le tableau s'est rapidement complexifié. Par exemple, une étude de 2005 a montré que, lors de l'évaluation des expressions faciales, les personnes autistes montrent une activation moindre de leur amygdale que les témoins. Cependant, lorsqu'ils regardent la région des yeux d'un visage, leur amygdale s'illumine plus fortement que celle des témoins. En fait, certains éléments indiquent que leur difficulté à interpréter les émotions peut résulter d'une activation excessive de l'amygdale.

Cependant, l'amygdale n'est pas le seul centre de traitement des émotions. "De plus en plus de preuves suggèrent qu'elle ne travaille pas seule ; elle fonctionne en fait comme le centre d'un grand réseau distribué", explique M. Gao.

Par exemple, l'amygdale est liée à l'hippocampe pour marquer les événements émotionnellement importants dans la mémoire, au tronc cérébral pour coordonner les réactions de combat ou de fuite dans les situations dangereuses, et au cortex préfrontal pour moduler et contrôler les réactions émotionnelles.

Établir des liens

Certaines études suggèrent que la faiblesse des connexions entre ces régions pourrait expliquer les difficultés sociales des personnes autistes.

Dans un article publié en 2016, par exemple, Nordahl et ses collègues ont indiqué que les garçons autistes ayant les liens les plus faibles entre ces régions présentent également les traits d'autisme les plus marqués. Dans une étude de suivi publiée cette année, ils ont montré que l'altération de la connectivité de l'amygdale est plus prononcée chez les filles autistes que chez les garçons autistes 5.

Les connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal, une région impliquée dans l'orchestration de tâches complexes, semblent être particulièrement importantes pour la régulation des émotions et sont plus faibles chez les personnes autistes 6. Kevin Pelphrey et son équipe cherchent à savoir si la thérapie cognitivo-comportementale renforce ces liens.

Les liens entre l'amygdale et le cortex préfrontal sont susceptibles de prendre racine dans la petite enfance et l'enfance. Chez les nouveau-nés, l'amygdale a des liens étroits avec les régions sensorielles et motrices du cerveau. C'est en soi une découverte surprenante, car il existe relativement peu de connexions à longue distance dans le cerveau du nouveau-né, explique M. Gao.

Mais au cours des deux premières années de la vie, les connexions de l'amygdale à ces régions sensorielles et motrices diminuent, et l'amygdale forme des connexions avec le cortex préfrontal qui ressemblent aux circuits responsables de la régulation des émotions chez les adultes. "C'est peut-être la période critique pour l'émergence d'une telle capacité", dit Gao. C'est aussi la période pendant laquelle les signes précoces d'autisme se manifestent.

Lien avec l'anxiété

Certains chercheurs étudient les liens entre l'amygdale et les affections qui accompagnent souvent l'autisme. Mais la reconnaissance croissante du fait que l'autisme s'accompagne souvent d'anxiété pose une nouvelle énigme aux scientifiques qui étudient l'amygdale : les difficultés sociales des personnes autistes sont liées à une diminution de l'activité de l'amygdale, mais l'anxiété est associée à une augmentation de l'activité dans la région.

Dans une étude d'imagerie réalisée en 2016, Herrington et ses collègues ont constaté que chez les personnes autistes, l'amygdale semble plus impliquée dans l'anxiété que dans les difficultés sociales 7. L'année suivante, ils ont montré que les enfants qui souffrent à la fois d'autisme et d'anxiété ont une amygdale plus petite que les témoins, mais que la région est de taille moyenne chez les personnes seulement autistes.

"Peut-être que l'amygdale fait quelque chose de différent chez ces enfants" qui ont les deux troubles, dit M. Nordahl.

Les études de Nordahl suggèrent que le sexe peut également être un facteur. Parmi les enfants de 3 ans autistes, les filles souffrant d'anxiété ont une amygdale droite élargie, mais pas les garçons souffrant d'anxiété. (Chez les garçons, une partie du cortex préfrontal semble être liée à l'anxiété).

Pour établir les liens entre l'autisme, l'anxiété et d'autres émotions, il faudra peut-être examiner l'amygdale de plus près encore. Bien qu'il s'agisse d'une petite structure, l'amygdale est composée de sous-unités, chacune ayant des types de cellules, une chimie et des connexions distinctes. "Il se pourrait bien qu'une partie de l'amygdale soit impliquée dans le comportement social et qu'elle soit distincte d'une partie de l'amygdale impliquée dans les processus émotionnels", explique Herrington.

Les chercheurs ont travaillé à la mise au point de techniques permettant de distinguer les différentes parties de l'amygdale dans l'imagerie et d'autres études, ce qui pourrait aider à distinguer leurs différentes fonctions. Une de ces études suggère qu'un morceau de l'amygdale appelé noyau basolatéral pourrait être lié à l'anxiété et à la dépression chez les enfants autistes.

Mais l'analyse de ces sous-unités de l'amygdale est difficile, explique M. Herrington : "C'est très difficile, et c'est à la limite de ce que la technologie peut nous fournir à ce stade - ce qui est malheureux si vous êtes quelqu'un comme moi".

Références:

- Schumann C.M. and D.G. Amaral J. Neurosci. 26, 7674-7679 (2006) PubMed

- Rojas D.C. et al. Am. J. Psychiatry 161, 2038-2044 (2004) PubMed

- Abell F. et al. Neuroreport 10, 1647-1651 (1999) PubMed

- Baron-Cohen S. et al. Neurosci. Biobehav. Rev. 24, 355-364 (2000) PubMed

- Lee J.K. et al. Biol. Psychiatry Cogn. Neurosci. Neuroimaging 5, 320-329 (2020) PubMed

- Pitskel N.B. et al. Dev. Cogn. Neurosci. 10, 117-128 (2014) PubMed

- Herrington J.D. et al. Soc. Cogn. Affect. Neurosci. 11, 907-914 (2016) PubMed