nature.com Traduction par Sarah de "Treating dental patients on the autism spectrum" BDJ Team - Publication : 01 Novembre 2019

Demi Eades, Patricia Leung, Aaron Cronin, Joana Monteiro, Adele Johnson et Anna Remington

Agrandissement : Illustration 1

Résumé

Contexte : Plus d’1 % de la population du Royaume Uni a un diagnostic d’autisme, et pourtant l’information est minimale, concernant les expériences des dentistes qui travaillent avec des patients sur le spectre. La présente étude est la première à enquêter sur la connaissance de l’autisme chez les dentistes au Royaume-Uni, leur niveau de confiance lorsqu’ils traitent des patients autistes, et les facteurs qui ont un effet sur cette confiance.

Méthodes : un questionnaire par auto-déclaration en ligne a été rempli par 482 dentistes anglais ; il comprenait des questions sur la formation des participants, les expériences antérieures et la connaissance de l’autisme, et leur confiance en eux lorsqu’ils traitent des patients autistes.

Résultats: plus de la moitié des répondants ont indiqué qu’ils n’avaient pas de formation officielle, mais les niveaux moyens de connaissances sur l’ensemble de l’échantillon étaient bons. A l’inverse, les niveaux de confiance étaient seulement modérés. Les répondants ont souvent évoqué des conflits entre la compréhension des besoins supplémentaires pour la réussite du traitement des patients autistes et le manque de ressources pour mettre en œuvre des stratégies de soutien. Malgré cela, la grande majorité était positive sur sa capacité à effectuer les transformations nécessaires pour soutenir les patients autistes.

Conclusion : cette étude fait ressortir les façons dont les dentistes anglais adaptent leurs pratiques pour répondre aux besoins des patients autistes, mais cependant n’indique que des niveaux de confiance modérés dans cette démarche. Les implications pour des actions de formation sont examinées.

Introduction

L’autisme est un trouble du développement associé à des difficultés de communication sociale, et à la présence de comportements rigides et répétitifs, et de sensibilités sensorielles atypiques. (1) Considéré comme tel, la nature des interventions dentaires et l’environnement du traitement peuvent s’avérer une gageure pour les personnes sur le spectre de l’autisme. Les anomalies sensorielles, notamment, peuvent faire barrage au traitement.

De nombreux autistes sont hypersensibles à une foule de stimuli, comme les lumières vives, le bruit ou le toucher. Par conséquent, les parents d’enfants autistes ont signalé plus de difficulté pour les visites chez le dentiste ou le brossage des dents de leurs enfants (63%), contre seulement 13 % des parents d’enfants au développement typique. (2)

Parmi les autres difficultés propres à l’autisme, on peut compter des difficultés de communication entre le praticien dentiste et le patient, lesquelles ont été signalées comme un élément clé dans les visites ratées ou désagréables pour les adultes autistes, aussi bien aux Etats-Unis qu’au Royaume-Uni (3, 4, 5). Compte-tenu de la nature bidirectionnelle de la communication, le praticien dentiste joue assurément un rôle capital dans le dépassement de cette zone de difficultés. Les comportements rigides et répétitifs, comme le battement des mains, le balancement, l’émission de certains sons ou des comportements plus graves d’auto-mutilation, comme se cogner la tête, peuvent aussi rendre les traitements dentaires difficiles, en raison de l’incapacité à accéder en toute sécurité à la bouche du patient, ou de préoccupations de sécurité envers l’incapacité du patient à rester suffisamment calme pour réaliser le traitement. (6, 7)

Même si cela ne figure pas dans les critères essentiels du diagnostic, les autistes ont aussi des niveaux élevés de troubles de santé mentale en comorbidités, comme l’anxiété. Alors que les visites chez le dentiste sont susceptibles de provoquer de l’anxiété chez nombre d’entre eux (avec environ 36 % des adultes qui ont une forme d’anxiété liée aux dents), cette propension accrue à atteindre des niveaux cliniques d’anxiété peut faire des visites chez le dentiste des moments particulièrement éprouvants pour les personnes autistes. (9, 10, 11 ; 12)

Conformément à toutes ces difficultés évoquées ci-dessus, plusieurs études (menées aux Etats-Unis et en Arabie Saoudite) concernant les expériences dentaires des personnes autistes ont fait état de difficultés importantes pour avoir accès à des soins dentaires adaptés. (2, 13, 14 , 15) Cela a des conséquences étendues : des soins de santé bucco-dentaire insuffisants peuvent causer des douleurs, des difficultés pour manger et des difficultés à parler, entre autres affections. Le fait que cela soit plus courant chez les patients autistes indique la nécessité de travailler à des politiques pour des soins de santé bucco-dentaires dirigés envers cette population. (16)

Un fait est toutefois préoccupant : il a été indiqué que les comportements des professionnels dentistes peuvent contribuer à ce problème. Les parents d’enfants autistes, tant aux Etats-Unis qu’aux Pays-Bas, ont souvent rapporté qu’ils avaient du mal à trouver un praticien dentiste acceptant de soigner leur enfant, avec environ 25 % des enfants refusés dans les cliniques dentaires. (6, 17) De fait, lorsqu’on demande aux dentistes aux Etats-Unis s’ils acceptent de soigner des patients à qui il faut des soins de santé spéciaux, les adultes autistes forment le groupe le moins accepté, avec seulement 33 % des praticiens qui sont volontaires pour les soigner, et seulement 40,1 % de volontaires pour les enfants autistes. (18)

Cette réticence peut s’expliquer en partie par le manque de formation reçue, avec la qualité et le type d’enseignement dentaire qu’on estime être un indicateur de la compétence sociale des dentistes, et la volonté d’apporter des soins aux patients à besoins spécifiques. Dans des études américaines, les dentistes généralistes (GDP en anglais), ont signalé que leur formation ne les avait pas suffisamment outillés des compétences nécessaires pour soigner leurs patients à besoins spécifiques, et, en l’état, ils ne se sentaient pas en confiance pour le faire. (6, 18) A l’inverse, la formation pré-doctorale sur l’autisme, entreprise à l’université, est associée à des comportements positifs, une volonté de soigner les patients autistes, et un intérêt pour entreprendre des formations complémentaires. (19,20)

En conséquence, les autistes aux Etats-Unis ont demandé à ce qu’une formation plus importante soit dispensée aux dentistes généralistes. Jusqu’à ce jour, l’effet de la formation dentaire sur la confiance des professionnels en soins dentaires n’a pas donné lieu à des études.

Les quelques études menées au Royaume-Uni ont porté sur les expériences des personnes autistes et leurs familles. Aucune étude basée au Royaume-Uni n’a examiné les expériences des dentistes, qui jouent un rôle essentiel pour assurer des soins adaptés. Ainsi, mieux comprendre le niveau actuel de connaissances et de confiance des professionnels en soins dentaires est capital, pour accompagner la transformation des services de dentisterie, et affronter les inégalités dans les soins bucco-dentaires qui existent actuellement.

La présente étude a enquêté sur : a) l’expérience des dentistes anglais dans le soin aux personnes autistes ; b) leur connaissance de l’autisme et c) leur sentiment personnel d’efficacité lorsqu’ils soignent des patients autistes, et les facteurs qui peuvent affecter ce sentiment.

Matériel et méthodes

Il a été proposé aux dentistes de tout le Royaume Uni de participer à un questionnaire en ligne (généré par Qualtrics). Toutes les réponses étaient rassemblés anonymement, et tous les participants donnaient un consentement éclairé avant de poursuivre l’étude. L’approbation éthique pour cette étude a été acquise via le Comité d’Ethique de la Recherche, à l’Institut de Formation UCL, de l’University Collège de Londres. L’étude comprenait trois parties, et il fallait environ 10 minutes pour la remplir. La 1ère partie consistait en 14 questions d’informations générales sur les participants, dont des renseignements démographiques (âge, genre, appartenance ethnique, lieu de résidence), le nombre d’années de pratique, leur profession dentaire particulière et contexte de pratique, contacts avec les patients autistes et formation antérieure sur l’autisme. La 2ème partie comprenait une « Echelle des Connaissances sur l’Autisme », constituée de 15 affirmations qui évaluaient les connaissances des participants sur les traits essentiels de l’autisme, parmi lesquels les signes précoces de l’autisme, les caractéristiques et les comorbidités courantes. L’échelle était adaptée d’après une précédente étude de recherche sur les connaissances de l’autisme par les généralistes, avec l’ajout de questions relatives à la profession d’un dentiste, par exemple : les personnes autistes peuvent montrer des réactions inhabituelles aux expériences sensorielles (par exemple lumières, toucher, sons, etc...). Les participants avaient pour consigne d’évaluer les items en « juste » ou « faux », avec un point accordé pour chaque réponse juste. Les scores de ces items étaient ensuite additionnés pour produire un score total (les scores les plus élevés attestant de connaissances plus larges de l’autisme). La 3ème partie consistait en une « Echelle d’Efficacité Personnelle ». L’efficacité personnelle est la croyance qu’a une personne dans son aptitude à mettre en œuvre les comportements adéquats pour atteindre ses buts, qui peuvent changer d’une situation à l’autre. (24) L’échelle utilisée dans cette étude était adaptée d’après Unigwe et al. (23) et modifiée pour évaluer de manière effective le sentiment personnel d’efficacité des dentistes lorsqu’ils travaillent auprès de patients sur le spectre de l’autisme. Il était demandé aux participants d’estimer huit items (c’est-à-dire : jusqu’où évaluez-vous votre confiance pour savoir quels ajustements devraient être faits pour faciliter les soins à des patients autistes?) sur une échelle de confiance de 7 points, de type Likert (de 1 = pas du tout confiant ; à 4 = relativement confiant, jusqu’à 7 = tout à fait confiant). La moyenne des scores individuels aux items était ensuite faite, de manière à produire un score moyen d’efficacité personnelle ; un score plus élevé représentait une confiance plus grande en ses capacités personnelles. L’échelle a fait apparaître une excellente cohérence interne (Cronbach α = 0.907).

Deux questions ouvertes étaient comprises dans l’étude. On demandait aux participants de faire la liste des techniques qu’ils employaient pour soigner les patients autistes, et on leur donnait la possibilité d’exposer leurs réussites, difficultés, et expériences générales de travail avec des patients autistes.

Analyse des données

L’analyse des données a été abordée en utilisant IBM SPSS Statistics version 25. (25) Des analyses de corrélation ont été menées pour évaluer les relations entre la connaissance de l’autisme, l’efficacité personnelle et d’autres variables clés. Des tests T (ou tests U de Mann-Whitney, là où les données ne répondaient pas aux hypothèses pour les tests paramétriques) ont été utilisés pour mettre en comparaison les niveaux de connaissances et d’efficacité personnelle entre ceux qui avaient une expérience personnelle de l’autisme et ceux qui n’en avaient pas, et ceux qui avaient reçu une formation sur l’autisme, par rapport à ceux qui n’en avaient pas eu. De par le nombre élevé de comparaisons, on a utilisé pour l’ensemble des quatre comparaisons des niveaux alpha avec un ajustement de Bonferroni de 0,0125.

Les réponses aux questions ouvertes ont été considérées comme des données qualitatives. Alors qu’il existe différents points de vue par rapport à la validité de cette approche (26, 27, 28), nous avons suivi le précédent ensemble de recherches similaires, sur l’expérience d’autres groupes professionnels travaillant avec des personnes autistes (23, 29). Toutes les réponses qualitatives étaient analysées selon une grille d’analyse thématique. (30)

Une approche inductive a donc été employée, ce qui a permis aux auteurs d’identifier et de définir les thèmes à un niveau sémantique, en réponse à l’ensemble de données, plutôt que de placer les réponses dans des thèmes pré-définis. Les auteurs ont pris connaissance individuellement des données, par des lectures et relectures, puis ils ont travaillé ensemble pour produire une liste de thèmes préliminaires, et par la suite assigner des codes à chaque réponse individuellement. Les thèmes possibles étaient fréquemment revus et affinés pendant l’analyse, d’après les doubles critères de Patton (31), pour assurer une cohérence interne à l’intérieur des thèmes et des distinctions entre les thèmes. (31)

Résultats

Un total de 482 dentistes ont été recrutés via l’annuaire des dentistes de la NHS, des listes de distribution des corps professionnels comme la Société Orthodontique Britannique et la Société de Dentisterie Pédiatrique Britannique, et des méthodes boules de neige par les références des dentistes, puis sur les réseaux sociaux. Les participants étaient exclus s’ils n’allaient pas au-delà de la 1ère partie de l’étude (n = 125), ce qui a laissé un échantillon final de 357. La majorité des personnes dans cet échantillon étaient des femmes, blanches et anglaises, mais dont l’âge et les années de pratique étaient variables (voir Tableau 1 pour les données démographiques complètes). Globalement, 38,7 % (n = 138) des répondants indiquaient avoir une expérience personnelle de l’autisme, soit en étant eux-mêmes autistes (n = 1 ; 0,3%) ; en ayant un enfant autiste (n = 28 ; 7,8%) ; un membre de la famille (n = 48 ; 13,4%) ou un collègue/ami (n = 55 ; 15,4%). Six répondants n’ont pas complété cette question.

Tableau 1 : caractéristiques des participants, n=357

Expérience constituée en travaillant avec des patients autistes

Presque tous les participants ont indiqué qu’ils avaient soigné des patients autistes en connaissance de cause (n =346 ; 97%), la plupart précisant que cette expérience concernait aussi bien des enfants que des adultes sur le spectre de l’autisme (60,5 %, n = 216). Les dentistes en soins spécialisés (M = 20,6) et les dentistes pédiatriques (M = 14,9) ont indiqué qu’ils recevaient beaucoup plus de patients autistes par mois que les dentistes généralistes (M = 6,2) (voir tableau 2). Seuls 2% des répondants ont rapporté qu’ils n’avaient jamais traité à leur connaissance de patients autistes (n = 7). A la question de savoir, en général, si les patients autistes sont plus faciles ou plus difficiles à soigner, la majorité (65,9 % ; n = 228) a indiqué que les patients autistes sont plus difficiles à soigner.

Sur les répondants qui soignaient actuellement, ou avaient soigné précédemment des patients autistes, 58 % (n = 207) ont indiqué être informés sur les techniques et les ressources pouvant être utiles quand on traite des patients sur le spectre autistique, tandis que 40,9 % (n = 146) n’avaient pas connaissance de telles techniques. Au total, 53,8 % (n = 192) de dentistes ont indiqué utiliser personnellement ces techniques lorsqu’ils soignent des patients autistes. Quelques 20 % (n = 74) ont indiqué qu’ils utilisent peut-être ces techniques, et 24,6 % (n = 88) ont affirmé qu’ils n’utilisent pas de techniques ou ressources particulières. Un nombre plus important de dentistes pédiatriques (84,8 % ; n = 39) et de dentistes en soins spécialisés (73,3 % ; n = 22) ont indiqué utiliser ces techniques que les dentistes généralistes (35,1 % ; n = 20).

Tableau 2 : Nombre de patients autistes soignés par mois, répartis par type de professions dentaires

Formation sur l’autisme

Un peu moins de la moitié des participants indiquent avoir reçu une formation sur l’autisme (44,7 %, n = 156) avec 22,1 % (n = 79) ayant reçu une session spécifique consacrée à l’autisme, alors que 21,6 % (n = 77) avaient assisté à une session plus générale (c’est-à-dire une formation sur les besoins spécifiques). Cette formation était principalement évaluée « très utile » ou « moyennement utile » (82,1 %, n = 128) avec 14,7 % (n = 23) la signalant comme « légèrement utile », et seulement 3,2 % (n = 5) indiquant que leur formation n’avait été « ni utile ni sans utilité », ou « très inutile ». Les dentistes pédiatriques et en soins spécialisés étaient les plus susceptibles d’avoir reçu une formation (respectivement 83 % et 80%), contre environ 30-38 % dans les autres groupes professionnels.

Connaissance de l’autisme

Le tableau 3 présente chaque item sur l’Echelle de Connaissance de l’Autisme et le pourcentage de dentistes qui ont correctement répondu à chacun. Globalement, l’échantillon a présenté un niveau élevé de connaissances sur l’autisme (M = 87,8 % correct ; écart type = 9,01, fourchette = 53,28 – 99,90%). Toutefois, des erreurs apparaissaient systématiquement, concernant de bonnes connaissances sur la capacité des autistes à vivre de manière autonome, à ressentir de l’empathie, à avoir des différences sensorielles et à être diagnostiqués à l’âge adulte. L’échantillon avait des résultats inférieurs sur les questions liées aux troubles de santé mentale en comorbidité, la capacité à diagnostiquer l’autisme chez les femmes et la propension des autistes à la violence interpersonnelle. Un score de connaissances était calculé, adapté aux réponses faites au hasard en utilisant l’équation suivante :

R − [W/(n − 1)]

Où R est le nombre de réponses justes, W est le nombre de réponses fausses et n est le nombre d’items de l’échelle.

Tableau 3 : précision chez les dentistes aux items de l’échelle de connaissance de l’autisme

n = 357

Les scores gradués de connaissance étaient exprimés en pourcentage du nombre total de questions posées (M = 86,99 % ; écart type = 9,7 ; fourchette = 0,00 – 100%). Les scores de connaissance n’étaient pas liés de manière significative à l’âge des dentistes rs (353) = 0,106, p = 0,046, depuis combien de temps ils exerçaient rs (354) = −0.105, p = 0.047 ou le nombre de patients autistes qu’ils soignaient par mois rs (322) = 0.113, p = 0.043. Les dentistes qui avaient une expérience personnelle de l’autisme avaient des scores de connaissance plus élevés (Mdn = 92.86), que ceux qui n’avaient pas cette expérience (Mdn = 85.71), U = 12198.50, p = 0.002. Les scores gradués de connaissance étaient aussi significativement plus élevés pour ceux qui avaient entrepris une formation sur l’autisme (Mdn = 92.86) que ceux qui ne l’avaient pas fait (Mdn = 85.71), U = 1330.0, p = 0.011.

Les scores gradués de connaissance ne sont pas significativement différents entre les dentistes généralistes (Mdn = 86.71) et les dentistes pédiatriques (Mdn = 85.71, U = 1292.0, p = 0.897), ou les dentistes généralistes et les dentistes en soins spécialisés (Mdn = 92.86, U = 722.0, p = 0.223), ou les dentistes pédiatriques et les dentistes en soins spécialisés (U = 579.50, p = 0.228). Il est toutefois intéressant de constater que les scores moyens de connaissance sont assez élevés dans tous les groupes (voir tableau 4).

Tableau 4 : scores globaux de connaissance et d’efficacité personnelle, répartis par type de profession dentaire

Efficacité personnelle perçue

Bien que des niveaux élevés de connaissances soient apparus, les répondants étaient seulement assez confiants dans leurs capacités à soigner des patients autistes (M = 4.5, écart type = 1.2, fourchette = 1.00-7.00). Là où les répondants étaient le moins confiants, c’était dans leurs connaissances des voies ou services de soins locaux adaptés pour les personnes sur le spectre de l’autisme, et ils étaient le plus confiants dans leurs capacité à soigner des enfants autistes. On peut voir les scores d’efficacité moyens pour chaque item dans le tableau 5.

Tableau 5 : scores moyens et les modalités des scores pour chaque item sur l’échelle d’efficacité personnelle

Les scores d’efficacité personnelle n’étaient pas liés à l’âge d’une manière significative r(347) = 0.081, p = 0.131, aux scores gradués de connaissance de l’autisme r(349) = 0.098, p = 0.068, ou aux années d’exercice r(348) = 0.109, p = 0.041. Les scores d’efficacité personnelle étaient liés positivement aux nombres de patients autistes consultés par un dentiste chaque mois r(318) = 0.312, p <0.001. On peut constater une confiance plus grande chez les dentistes qui avaient entrepris une formation sur l’autisme (M = 4.99, SD = 1.05) que chez ceux qui n’en avaient pas bénéficié (M = 4.03, écart type = 1.11); t(349) = 8.20, p <0.001. Les scores d’efficacité personnelle étaient aussi plus élevés chez les répondants qui avaient une expérience personnelle de l’autisme (M = 4.67, écart type = 1.23) que chez ceux qui n’en avaient pas (M = 4.34, écart type = 1.13); t(347) = −2.454) p = 0.015 ; toutefois, cela n’atteignait pas le seuil de signification ajusté de p = 0.0125.

D’une manière significative, les dentistes généralistes témoignaient d’une confiance inférieure (M = 4.09, écart type = 1.30) aux dentistes pédiatriques (M = 5.22, écart type = 0.87; t(99) = −4.953, p <0.001), et aux dentistes de soins spécialisés (M = 5.40 écart type = 1.00; t(84) = −4.767, p <0.001). Il n’y avait pas de différence significative entre les scores d’efficacité personnelle pour les dentistes pédiatriques et les dentistes de soins spécialisés [t(73) 0.812, p = 0.420; voir Tableau 4].

Analyse qualitative

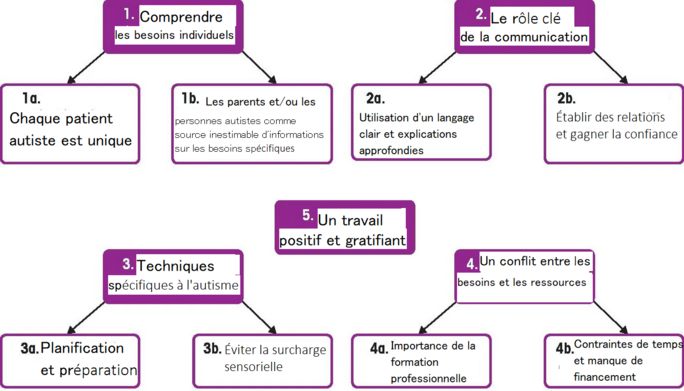

Au total, seule la moitié des participants (n = 177; 49.6%) a répondu à la question ouverte, en détaillant leurs avis et leurs expériences de travail avec des patients sur le spectre, et en identifiant les techniques spécifiques et les stratégies qu’ils avaient trouvées utiles. Cinq thèmes principaux sont ressortis de ces réponses : 1) comprendre les besoins individuels, 2) le rôle clé de la communication, 3) l’utilité de techniques spécifiques à l’autisme, 4) un conflit entre les besoins et les ressources et 5) travail positif et gratifiant (voir schéma 1). On trouvera une liste complète des thèmes avec des exemples de citations dans le matériel supplémentaire (ci-dessous).

Agrandissement : Illustration 2

Comprendre les besoins individuels

Un certain nombre de répondants ont mis en évidence le fait que « chaque patient autiste est unique » et que, pour assurer la réussite du traitement, « il faut prendre en compte les besoins individuels de chaque patient, dans la mesure où l’autisme touche les patients de manière différente » (répondant 139). Pour définir la nature de ces besoins, les dentistes ont reconnu que « les parents et/ou les personnes autistes elles-mêmes sont une source inestimable d’information sur les besoins spécifiques » : « parfois les parents savent le mieux ce qu’il faut faire pour aborder leur enfant, même si c’est moi qui suis à ma place » (répondant 135).

Le rôle clé de la communication

Certains répondants ont fait des commentaires sur la nécessité de modifier la communication, à savoir d’utiliser « un langage clair et des explications complètes ». La communication était aussi nécessaire pour « construire une relation et obtenir la confiance » entre le dentiste et le patient. Un dentiste a souligné la relation de son équipe avec une adolescente autiste, évoquant le fait que la relation qu’ils avaient construite avait eu un impact positif sur leur communication et lui avait « permis de nous dire quand ça ne lui convient pas, et quand son seuil de tolérance a été atteint » (répondant 17).

Techniques spécifiques à l’autisme

A côté des adaptations de la communication, des techniques spécifiques à l’autisme étaient souvent employées pour maximiser la réussite pendant le traitement. Un des moyens essentiels pour y parvenir était de recourir « à la planification et à la préparation », pour s’assurer que les patients ne se retrouveraient pas face à des surprises pendant leur visite au cabinet de chirurgie. Une familiarisation et une acclimatation à la chirurgie dentaire, aux interventions, aux outils et à l’équipe, étaient considérées comme essentielles pour la réussite du traitement. Chose encourageante, un chirurgien a mentionné l’usage d’un « guide conçu comme un livret montrant une visite à l’hôpital, avec des photos pour chaque étape, et tout le personnel que le patient verra dans la journée… celui-ci est personnalisé avec les photos préférées » (répondant 111). En outre, « des kits pour la maison » étaient offerts pour s’entraîner chez eux, des stratégies « dire, montrer, mettre en oeuvre » étaient aussi utilisées, et les cabinets faisaient un effort pour garantir la continuité du personnel.

De manière encourageante, presque tous les dentistes qui ont répondu à la question ouverte étaient conscients des différences sensorielles possibles chez les patients autistes et ont détaillé quelles sortes de stratégies ils utilisaient, pour aider à éviter une surcharge sensorielle. De nombreux répondants ont indiqué qu’ils étaient vigilants en se servant des instruments bruyants, et qu’ils proposaient un équipement pour réduire la tension sur les sens. Ils prenaient aussi en compte les préférences de goût, avec des dentistes expliquant qu’ils cherchaient à « éviter que quelque chose ait un goût trop fort », et qu’ils choisissaient plutôt « des pâtes dentifrice non aromatisées » (répondant 49).

Un conflit entre les besoins et les ressources

Malgré le nombre encourageant d’adaptations et de stratégies qui sont employées par les dentistes, il y avait un conflit évident entre la compréhension qu’une approche individualisée est requise pour soigner avec succès les patients autistes, et le fait d’avoir des ressources pour le faire. Nombre d’entre eux ont mentionné « l’importance de la formation professionnelle » afin de garantir un niveau suffisant de connaissances et de compréhension de l’autisme, et des professionnels ont pointé le besoin d’un changement de comportement chez les dentistes généralistes. Ce manque de formation signifie qu’un grand nombre s’appuient sur le conseil de collègues qui ont une expérience personnelle de l’autisme pour les aider dans leurs pratiques de soins.

Les dentistes ont aussi fait des commentaires sur « les contraintes de temps et un financement insuffisant », comme des aspects qui freinaient leur capacité à apporter une bonne qualité de soins aux patients autistes. Certains dentistes ont expliqué que la complexité et le temps supplémentaire nécessaires ne sont pas reconnus par les systèmes de la NHS, ce qui se traduit souvent par le fait que « les praticiens de la NHS traitent les enfants et les adultes autistes selon leur bon vouloir » (répondant 58) et qu’ils risquent « des sanctions importantes de la part d’un système obsédé par les objectifs » (répondant 122). Les dentistes ont également exprimé des inquiétudes concernant la fermeture de services spécialisés, en raison d’un manque de financement.

Travail positif et gratifiant

Malgré les difficultés auxquelles les dentistes sont confrontés, telles qu’évoquées ci-dessus, il était évident, au travers des réponses, que de nombreux dentistes fournissent un travail acharné pour apporter une bonne qualité de soins aux patients autistes. De nombreux répondants ont laissé un retour positif, dans une écrasante majorité, concernant leurs expériences avec des patients autistes, et il en ressortait tout du long le sentiment qu’ils avaient trouvé une satisfaction personnelle et une fierté à traiter avec succès leurs patients, avec à la fois leurs connaissances et leur empathie.

Perspectives

Résumé de l’étude

Les dentistes ont fait preuve de niveaux de connaissance élevés, mais d’une confiance seulement modérée en leurs capacités à soigner les patients autistes. De même que dans d’autres études, les connaissances, comme l’efficacité personnelle, étaient liées à la formation sur l’autisme. (18, 19) De la sorte, les bas niveaux de confiance rapportés peuvent s’expliquer par le fait que 56 % des répondants n’aient jamais suivi de formation sur l’autisme. En effet, les dentistes en soins spécialisés et les dentistes pédiatriques (qui ont entrepris des formations plus poussées et voient plus de patients autistes) montraient des scores de confiance plus élevés que les dentistes généralistes. L’analyse qualitative a identifié des inquiétudes sur le manque de formation actuellement disponible pour les dentistes, ce qui peut nuire à la qualité de soins qu’ils peuvent proposer à leurs patients autistes. D’autres facteurs systémiques ont été repérés comme des obstacles aux bonnes pratiques, tels qu’un financement insuffisant pour les services spécialisés et des contraintes temporelles imposées par les cabinets de la NHS pour remplir les objectifs. De manière encourageante, malgré ces obstacles auxquels sont confrontés les dentistes, nombreux sont ceux qui ont indiqué faire évoluer leur pratique (c’est-à-dire adopter des styles de communication adaptative, une planification et du temps supplémentaires) et ont illustré des comportements largement positifs à travers cela, en considérant les personnes à besoins spécifiques pour les soins de santé comme enrichissants et dignes de ce travail avec eux.

Forces et limites

Cette étude a donné de nombreux exemples positifs concernant le travail des dentistes avec des patients autistes ; quoi qu’il en soit, de nombreux dentistes dans la présente étude ont indiqué avoir un lien personne avec l’autisme. Cela reflète un biais de réponse possible : ceux qui sont investis ou qui ont un intérêt pour l’autisme sont peut-être plus susceptibles d’avoir répondu à ce sondage. Si tel est le cas, il se peut alors que les dentistes qui opèrent déjà des adaptations soient une minorité bruyante ; les niveaux de connaissance et de confiance des dentistes peuvent être sur-représentés nationalement. En outre, les dentistes avec des spécialités (c’est-à-dire dentistes pédiatres) ont participé à l’étude – ces professionnels sont davantage amenés à voir des patients autistes et à avoir reçu une formation spécifique, qui pourrait éventuellement avoir gonflé les niveaux de confiance rapportés.

Néanmoins, à la connaissance des auteurs, il s’agit de la première étude au Royaume-Uni à détailler les expériences qu’ont les dentistes dans les soins à des patients autistes. De plus, l’étude a fait intervenir une assez large échantillon de dentistes avec des spécialités variées, en dehors des recherches similaires menées aux Etats-Unis. (18, 19) En tant que telle, elle donne un aperçu important du soutien dont les dentistes anglais ont besoin dans leur travail avec les patients autistes.

Comparaison avec la littérature existante

Dans l’échantillon actuel, bien que les participants aient exprimé le besoin d’avoir plus de formation, un pourcentage plus élevé a indiqué qu’ils utilisaient déjà des aides, et procédaient à des adaptations à la pratique actuelle, que dans les précédentes études américaines. (19) Ceci est encourageant, mais peut s’expliquer en partie par le fait que cette étude comprend un pourcentage considérablement élevé de dentistes qui ont soigné des patients autistes en connaissance de cause, par rapport aux études précédentes. (18, 19, 20) De plus, de la même manière que des études antérieures avec des généralistes (23), les répondants ont été nombreux à indiquer qu’en l’absence de formation adaptée, ils s’appuyaient sur leurs propres connaissances et expériences sur l’autisme, ou sur celles de leurs collègues, pour les aider dans les soins. Si l’on tient compte de la variabilité dans les besoins et préférences des personnes autistes, une confiance exagérée en des expériences personnelles peut pousser les dentistes à proposer des équipements «uniformes », et en conséquence provoquer plus d’inconfort pour le patient. Il était toutefois encourageant de constater qu’un certain nombre de répondants dans cette étude signalaient une conscience de cette individualité, et la nécessité d’une approche sur mesure.

En parfaite concordance avec les avis des parents d’enfants autistes (4), un manque d’information adaptée, sous forme de signalisation visuelle, dans les services spécialisés en Grande-Bretagne, représentait une frustration ressentie par les dentistes dans l’étude actuelle, mettant en avant le besoin d’un accès plus facile à cette information. De fait, un nombre considérable de répondants a indiqué ne pas être informés de toutes les techniques disponibles pour alléger un inconfort éventuel chez les patients autistes.

Implications pour la pratique

Il pourrait être utile d’examiner la qualité de l’offre de formation sur l’autisme actuellement dispensée aux dentistes, pour améliorer l’accès des patients autistes aux soins dentaires, et permettre aux dentistes de moins avoir à s’appuyer sur une expérience personnelle de l’autisme dans leurs soins. Globalement, nos résultats indiquent que, si l’on présentait une formation sur l’autisme pour les dentistes, qui soit à même de renforcer la confiance, notamment en ce qui concerne les moyens grâce auxquels les équipes en soins dentaires peuvent adapter leurs pratiques pour convenir aux besoins des patients autistes, cela aiderait à réduire l’anxiété et l’inconfort actuellement vécus par certains autistes dans les milieux de pratique générale.

En outre, une information plus facilement accessible concernant la signalisation des possibilités devrait être mise à disposition des dentistes, pour ce qui est de l’endroit où envoyer les patients s’ils ne peuvent pas recevoir les soins de routine. Plus encore, ces actions de formation devraient rechercher une collaboration active avec les autistes et leurs familles, pour garantir que les besoins en soins dentaires des autistes soient mieux pris en compte.

Cet article a été d’abord publié dans le British Dental Journal, comme : connaissances, expérience et confiance des dentistes au Royaume-Unis, lorsqu’ils soignent des patients sur le spectre de l’autisme (Br Dent J 2019; 227: 504-510).

Références

1. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Association; 2013.

2. Stein L, Polido J, Najera S, Cermak S. Oral Care Experiences and Challenges in Children with Autism Spectrum Disorders. Paediatr Dent 2012; 34: 387-391.3.

3. Nicolaidis C, Raymaker D, Ashkenazy E et al. "Respect the way I need to communicate with you": Healthcare experiences of adults on the autism spectrum. Autism. 2015; 19: 824-831.

4. Thomas N, Blake S, Morris C, Moles D. Autism and primary care dentistry: parents' experiences of taking children with autism or working diagnosis of autism for dental examinations. Int J Paediatr Dent 2017; 28: 226-238.

5. McKinney C, Nelson T, Scott J, Heaton L, Vaughn M, Lewis C. Predictors of unmet dental need in children with autism spectrum disorder: results from a national sample. Acad Paediatr 2014; 14: 624-631.

6. Delli K, Reichart P, Bornstein M, Livas C. Management of children with autism spectrum disorder in the dental setting: Concerns, behavioural approaches and recommendations. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2013; e862-e868.

7. Practical Oral Care for People with Autism [Internet]. Bethesda, MD: National Institute of Dental and Craniofacial Research; 2009 [cited 10 January 2019]. Available from: https: //www.nidcr.nih.gov/.

8. Beaton L, Freeman R, Humphris G. Why are people afraid of the dentist? Observations and explanations. Med Princ Pract 2013; 23: 295-301.

9. Annie Thomas D, Shetty D, B. D, Kodgi D. Barriers to dental care for children with autism spectrum disordera pilot study. IOSR J Dent Med Sci 2016; 15: 100-105.

10. Stein Duker L, Henwood B, Bluthenthal R, Juhlin E, Polido J, Cermak S. Parents' perceptions of dental care challenges in male children with autism spectrum disorder: An initial qualitative exploration. Res Autism Spectr Disord 2017; 39: 63-72.

11. Blomqvist M, Dahllöf G, Bejerot S. Experiences of dental care and dental anxiety in adults with autism spectrum disorder. Autism Res Treat 2014; 2014: 1-9.

12. Isong I, Rao S, Holifield C et al. Addressing dental fear in children with autism spectrum disorders. Clin Paediatr 2014; 53: 230-237.

13. Lewis C, Robertson A S, Phelps S.. Unmet dental care needs among children with special health care needs: Implications for the medical home. Paediatrics 2005; 116: e426-e431.

14. Lai B, Milano M, Roberts M, Hooper S. Unmet dental needs and barriers to dental care among children with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2012; 42: 1294-1303.

15. El-Meligy O, Maashi M, Al-Mushayt A, Al-Nowaiser A, Al-Mubark S. The effect of full-mouth rehabilitation on oral health-related quality of life for children with special health care needs. J Clin Pediatr Dent 2016; 40: 53-61.

16. da Silva S, Gimenez T, Souza R et al. Oral health status of children and young adults with autism spectrum disorders: systematic review and meta-analysis. Int J Paediatr Dent 2016; 27: 388-398.

17. Brickhouse T, Farrington F, Best A, Ellsworth C. Barriers to dental care for children in Virginia with autism spectrum disorders. J Dent Child 2009; 76: 188-193.

18. Dao L, Zwetchkenbaum S, Inglehart M. General dentists and special needs patients: does dental education matter?. J Dent Educ 2005; 69: 1107-1115.

19. Weil T, Inglehart M. Dental education and dentists' attitudes and behaviour concerning patients with autism. J Dent Educ 2010; 74: 1294-1307.

20. Alkahtani Z, Stark P, Loo C, Wright W, Morgan J. Saudi and U S. dental student attitudes toward treating individuals with developmental disabilities. J Dent Educ 2014; 78: 1145-115.

21. Nicolaidis C, Kripke C, Raymaker D. Primary care for adults on the autism spectrum. Med Clin North Am 2014; 98: 1169-1191.

22. Guide for Commissioning Special Care Dentistry. NHS England, 2015.

23. Unigwe S, Buckley C, Crane L, Kenny L, Remington A, Pellicano E. GPs' confidence in caring for their patients on the autism spectrum: an online self-report study. Br J Gen Pract 2017; 67(659): e445-e452.

24. Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. New York: W H. Freeman, 1997.

25. IBM Corp. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 25.0. Armonk, NY: IBM Corp. Released 2017.

26. Steckler A, McLeroy K, Goodman R, Bird S, McCormick L. Toward integrating qualitative and quantitative methods: an introduction. Health Educ Q 1992; 19: 1-8.

27. Bankauskaite V, Saarelma O. Why are people dissatisfied with medical care services in Lithuania? A qualitative study using responses to open-ended questions. Int J Qual Health Care 2003; 15: 23-29.

28. Boulton M, Fitzpatrick R, Swinburn C. Qualitative research in health care: II. A structured review and evaluation of studies. J Eval Clin Pract 1996; 2: 171-179.

29.George R, Crane L, Bingham A, Pophale C, Remington A. Legal professionals' knowledge and experience of autistic adults in the family justice system. J Soc Wel & Fam Law 2018; 40: 78-97.

30. Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol 2006; 3: 77-101.

31. Patton M. Qualitative evaluation and research methods. 2nd ed. Newbury Park: CA: Sag.; 1990.

Author information : Affiliations

Centre for Research in Autism and Education, Department of Psychology and Human Development, UCL Institute of Education, University College London, UK

Demi Eades ,, Patricia Leung , & Anna Remington

Eastman Dental Hospital, London, UK

Joana Monteiro, & Adele Johnson

King’s College Hospital, London, UK

Aaron Cronin

Corresponding author :Correspondence to Anna Remington.

Poster de l'associaion Sparadrap : Source Page Mon enfant va chez le dentiste

Agrandissement : Illustration 3

Autisme et soins dentaires : quelle prise en charge ? Analyse d'un article sur le point de vue des parents : Thomas N, Blake S, Morris C, Moles DR. Autism and primary care dentistry : parents’ experiences of taking children with autism or working diagnosis of autism for dental examinations