medicalxpress.com Traducion de "New research clarifies connection between autism and the microbiome"

Susan Reslewic Keatley - 26 juin 2023

Agrandissement : Illustration 1

Les racines biologiques de l'autisme continuent de laisser les chercheurs perplexes, malgré un nombre croissant d'études portant sur un éventail de plus en plus large de données génétiques, cellulaires et microbiennes. Récemment, les scientifiques se sont intéressés à un nouveau domaine prometteur : le microbiome. Il a été démontré que cet ensemble de microbes qui peuplent l'intestin humain joue un rôle dans l'autisme, mais les mécanismes de ce lien sont restés ambigus.

Une étude publiée aujourd'hui, 26 juin, dans Nature Neuroscience apporte un éclairage nouveau sur la relation entre le microbiome et l'autisme, en adoptant une nouvelle approche computationnelle du problème. Cette recherche, qui a vu le jour dans le cadre de la Simons Foundation's Autism Research Initiative (SFARI) et qui a impliqué une nouvelle analyse innovante de dizaines d'ensembles de données déjà publiés, s'inscrit dans le droit fil d'une récente étude à long terme sur les personnes autistes, centrée sur une intervention de traitement axée sur le microbiome. Ces résultats soulignent également l'importance des études longitudinales pour élucider l'interaction entre le microbiome et des conditions complexes telles que l'autisme.

"Nous avons pu harmoniser des données apparemment disparates provenant de différentes études et trouver un langage commun pour les unir. Nous avons ainsi pu identifier une signature microbienne qui distingue les personnes autistes des personnes neurotypiques dans de nombreuses études", explique Jamie Morton, l'un des auteurs correspondants de l'étude, qui a commencé ce travail alors qu'il était chercheur postdoctoral à la Simons Foundation et qui est aujourd'hui consultant indépendant. "Mais le point le plus important est qu'à l'avenir, nous avons besoin d'études solides à long terme qui examinent autant d'ensembles de données que possible et comprennent comment ils changent lorsqu'il y a une intervention [thérapeutique]."

Avec 43 auteurs, cette étude a rassemblé des leaders de la biologie informatique, de l'ingénierie, de la médecine, de l'autisme et du microbiome provenant d'institutions d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie. "Le nombre de domaines et de champs d'expertise dans cette collaboration à grande échelle est remarquable et nécessaire pour obtenir une image nouvelle et cohérente de l'autisme", déclare Rob Knight, directeur du Centre d'innovation du microbiome à l'université de Californie à San Diego et coauteur de l'étude.

L'autisme est intrinsèquement complexe, et les études qui tentent d'identifier les microbes intestinaux spécifiques impliqués dans la condition ont été déroutées par cette complexité. Tout d'abord, l'autisme se manifeste de manière hétérogène : les individus autistes diffèrent les uns des autres sur le plan génétique, physiologique et comportemental. Deuxièmement, le microbiome présente des difficultés uniques. Les études sur le microbiome ne font généralement état que des proportions relatives de microbes spécifiques, ce qui nécessite des statistiques sophistiquées pour comprendre quels changements de la population microbienne sont pertinents pour une condition donnée.

Il est donc difficile de trouver le signal parmi le bruit. Pour compliquer encore les choses, la plupart des études réalisées à ce jour n'ont donné qu'un aperçu ponctuel des populations microbiennes présentes chez les personnes autistes. "Un seul point dans le temps n'a qu'une valeur limitée ; la situation pourrait être très différente demain ou la semaine prochaine", explique Brittany Needham, coauteur de l'étude et professeur adjoint d'anatomie, de biologie cellulaire et de physiologie à la faculté de médecine de l'université de l'Indiana.

Nous voulions aborder la question en constante évolution de l'association entre le microbiome et l'autisme, et nous nous sommes dit : "Reprenons les ensembles de données existants et voyons quelle quantité d'informations nous pourrions en tirer"", explique Gaspar Taroncher-Oldenburg, coauteur de l'étude et directeur des alliances thérapeutiques à l'université de New York, qui a entamé les travaux avec Morton alors qu'il était consultant en résidence pour le SFARI.

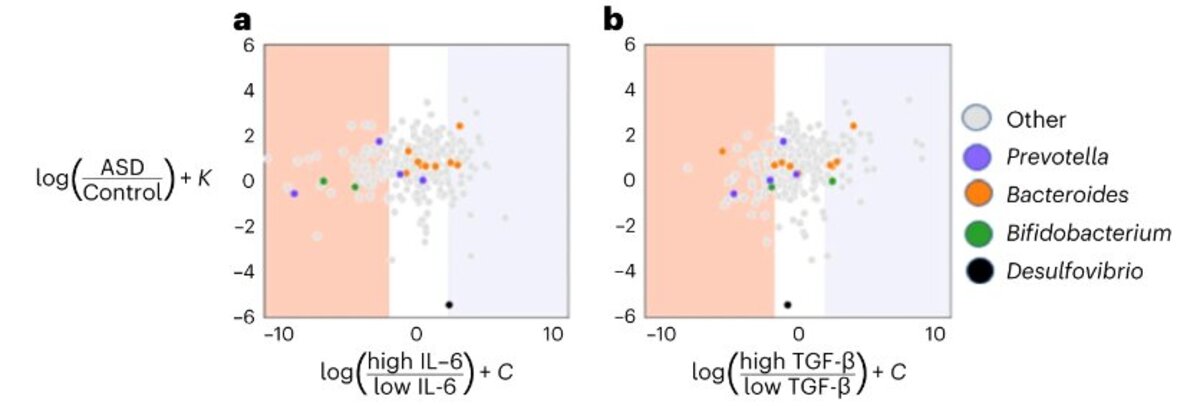

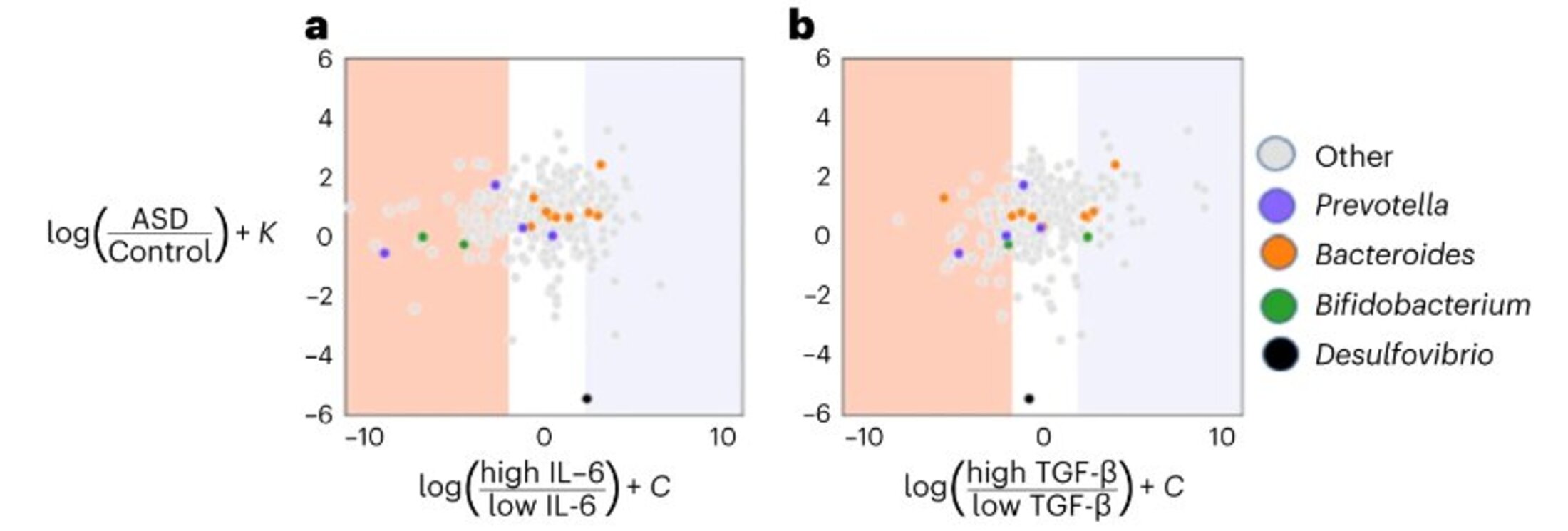

Dans la nouvelle étude, l'équipe de recherche a mis au point un algorithme pour réanalyser 25 ensembles de données précédemment publiés contenant des informations sur le microbiome et d'autres informations "omiques", telles que l'expression des gènes, la réponse du système immunitaire et le régime alimentaire, provenant de cohortes autistes et neurotypiques. Dans chaque ensemble de données, l'algorithme a trouvé les paires de personnes autistes et neurotypiques les mieux assorties en termes d'âge et de sexe, deux facteurs qui peuvent généralement perturber les études sur l'autisme.

"Plutôt que de comparer les résultats moyens des cohortes au sein des études, nous avons traité chaque paire comme un seul point de données, ce qui nous a permis d'analyser simultanément plus de 600 paires TSA-témoins correspondant à une cohorte de facto de plus de 1 200 enfants", explique Taroncher-Oldenburg. "D'un point de vue technique, cela a nécessité le développement de nouvelles méthodologies informatiques", ajoute-t-il. Leur nouvelle approche informatique leur a permis d'identifier de manière fiable les microbes dont l'abondance diffère entre les personnes autistes et les personnes neurotypiques.

À la surprise des chercheurs, leur analyse a permis d'identifier des voies métaboliques spécifiques à l'autisme associées à des microbes intestinaux humains particuliers. Il est important de noter que ces voies ont également été observées ailleurs chez les personnes autistes, qu'il s'agisse de leurs profils d'expression génétique associés au cerveau ou de leur régime alimentaire. "Nous n'avions jamais observé auparavant un tel chevauchement entre les voies métaboliques microbiennes intestinales et humaines dans l'autisme", déclare Morton.

Il est encore plus frappant de constater un chevauchement entre les microbes associés à l'autisme et ceux identifiés lors d'une récente étude à long terme de transplantation de microbiote fécal menée par James Adams et Rosa Krajmalnik-Brown au Biodesign Center for Health Through Microbiomes de l'université d'État de l'Arizona. "Une autre paire d'yeux s'est penchée sur la question, d'un point de vue différent, et a validé nos résultats", explique Mme Krajmalnik-Brown, qui n'a pas participé à l'étude publiée dans la revue Nature Neuroscience.

"Ce qui est important dans ce travail, c'est non seulement l'identification des principales signatures, mais aussi l'analyse computationnelle qui a mis en évidence la nécessité pour les études futures d'inclure des mesures longitudinales soigneusement conçues et des contrôles pour permettre une interprétation solide", déclare Kelsey Martin, vice-présidente exécutive du SFARI et de la Simons Foundation Neuroscience Collaborations, qui n'a pas participé à l'étude.

"À l'avenir, nous aurons besoin de plus d'études à long terme impliquant des interventions, afin d'établir un lien de cause à effet", ajoute Morton. Taroncher-Oldenburg, qui cite les problèmes de conformité auxquels sont souvent confrontées les études traditionnelles à long terme, suggère que les plans d'étude pourraient mieux prendre en compte les réalités de l'échantillonnage à long terme du microbiome des personnes autistes. "Les restrictions pratiques et cliniques doivent influencer les statistiques, ce qui influencera la conception de l'étude", explique-t-il. En outre, il souligne que les études à long terme peuvent révéler des informations à la fois sur le groupe et sur l'individu, ainsi que sur la manière dont cet individu réagit à des interventions spécifiques au fil du temps.

Il est important de noter que les chercheurs affirment que ces résultats dépassent le cadre de l'autisme. L'approche présentée ici pourrait également être utilisée dans d'autres domaines de la biomédecine qui se sont longtemps révélés difficiles. "Avant cela, nous avions de la fumée indiquant que le microbiome était impliqué dans l'autisme, et maintenant nous avons du feu. Nous pouvons appliquer cette approche à de nombreux autres domaines, de la dépression à la maladie de Parkinson en passant par le cancer, où nous pensons que le microbiome joue un rôle, mais où nous ne savons pas encore exactement quel est ce rôle", déclare Knight.

Pour plus d'informations : James T. Morton et al, Multi-level analysis of the gut-brain axis shows autism spectrum-associated molecular and microbial profiles, Nature Neuroscience (2023). DOI: 10.1038/s41593-023-01361-0. www.nature.com/articles/s41593-023-01361-0

Fourni par la Simons Foundation

Citation : New research clarifies connection between autism and the microbiome (2023, 26 juin) récupéré le 24 juillet 2023 sur https://medicalxpress.com/news/2023-06-autism-microbiome.html