spectrumnews.org Traduction de "Gut microbes shape social behavior in autism mouse model"

Les microbes intestinaux façonnent le comportement social d'un modèle de souris autiste

par Angie Voyles Askham / 26 mars 2021

Selon une nouvelle étude, les souris dépourvues de CNTNAP2, un gène lié à l'autisme, présentent une collection atypique de microbes dans leurs intestins. En traitant ces souris avec une souche de bactéries intestinales que l'on trouve généralement chez les souris sauvages, les humains et d'autres mammifères, on améliore leur comportement social.

Les souris CNTNAP2 sont hyperactives et celles qui sont élevées en isolement préfèrent passer du temps seules ou avec un compagnon de cage familier plutôt qu'avec une souris étrangère. Mais l'étude montre que lorsqu'elles grandissent aux côtés de congénères de type sauvage, leurs déficits sociaux - mais pas leur hyperactivité - disparaissent.

Comme les souris qui vivent ensemble mangent les excréments des autres, ce qui peut modifier le contenu microbien de leurs intestins, les chercheurs se sont demandé si une modification du microbiome pouvait être à l'origine du changement de comportement social des animaux isolés.

"C'était une sorte de découverte fortuite", explique le chercheur principal Mauro Costa-Mattioli, professeur de neurosciences au Baylor College of Medicine de Houston, au Texas.

Ces résultats montrent comment certains traits de l'autisme associés à des mutations génétiques peuvent être façonnés, et potentiellement atténués, par des modifications du microbiome intestinal.

Déterminer quels comportements peuvent être attribués à l'environnement est particulièrement utile pour réfléchir à des traitements, car l'environnement peut être modifié, alors que "la génétique reste difficile à corriger", explique Sarkis Mazmanian, professeur de microbiologie au California Institute of Technology de Pasadena, qui n'a pas participé aux travaux.

Changement social

Élevées de manière isolée, les souris modèles CNTNAP2 et les souris sauvages avaient des microbiomes très différents, a constaté l'équipe. Après avoir été hébergées ensemble pendant une semaine, les deux groupes présentaient des microbiomes plus similaires et obtenaient des résultats similaires aux tests de comportement social. Cependant, les souris modèles étaient toujours hyperactives.

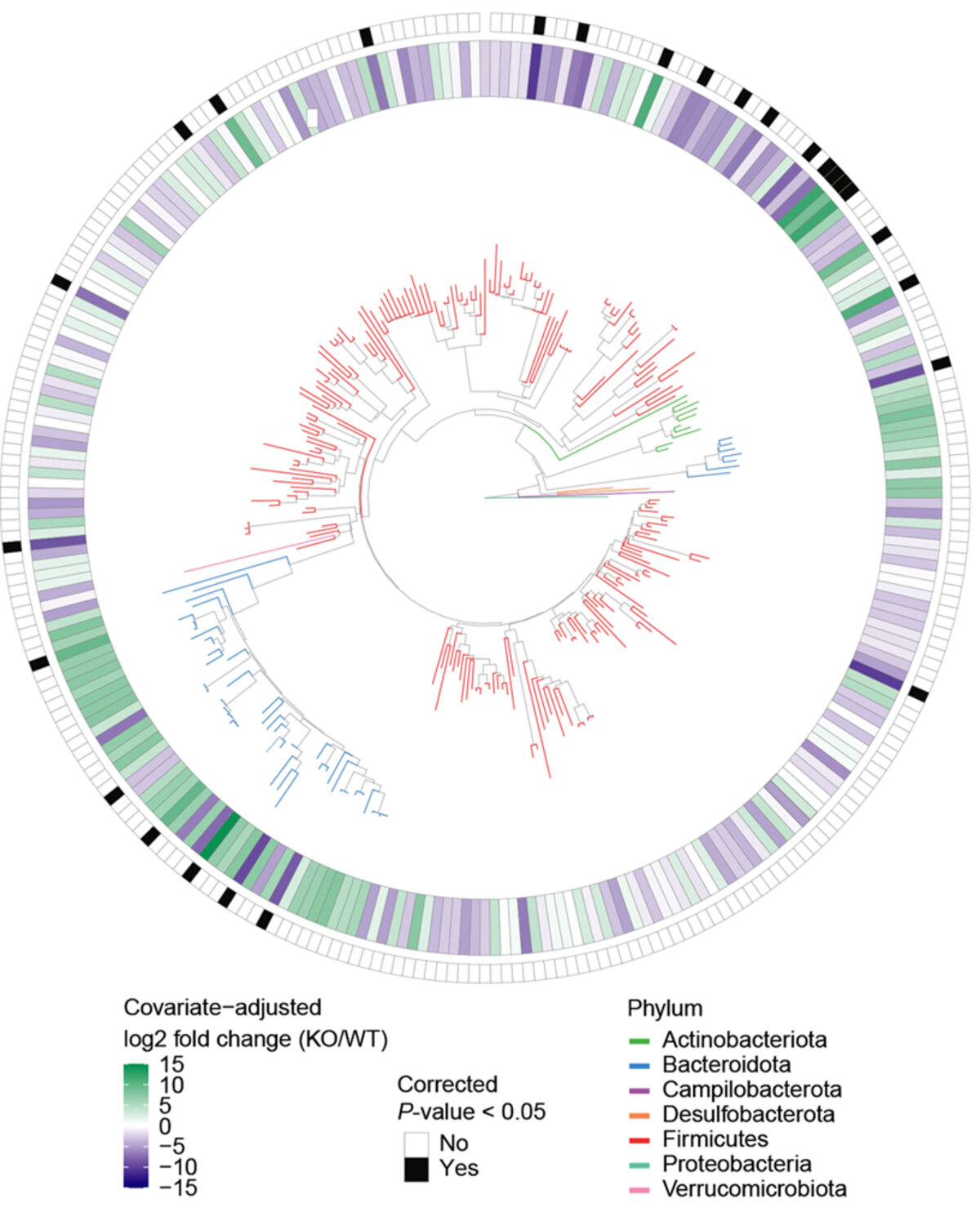

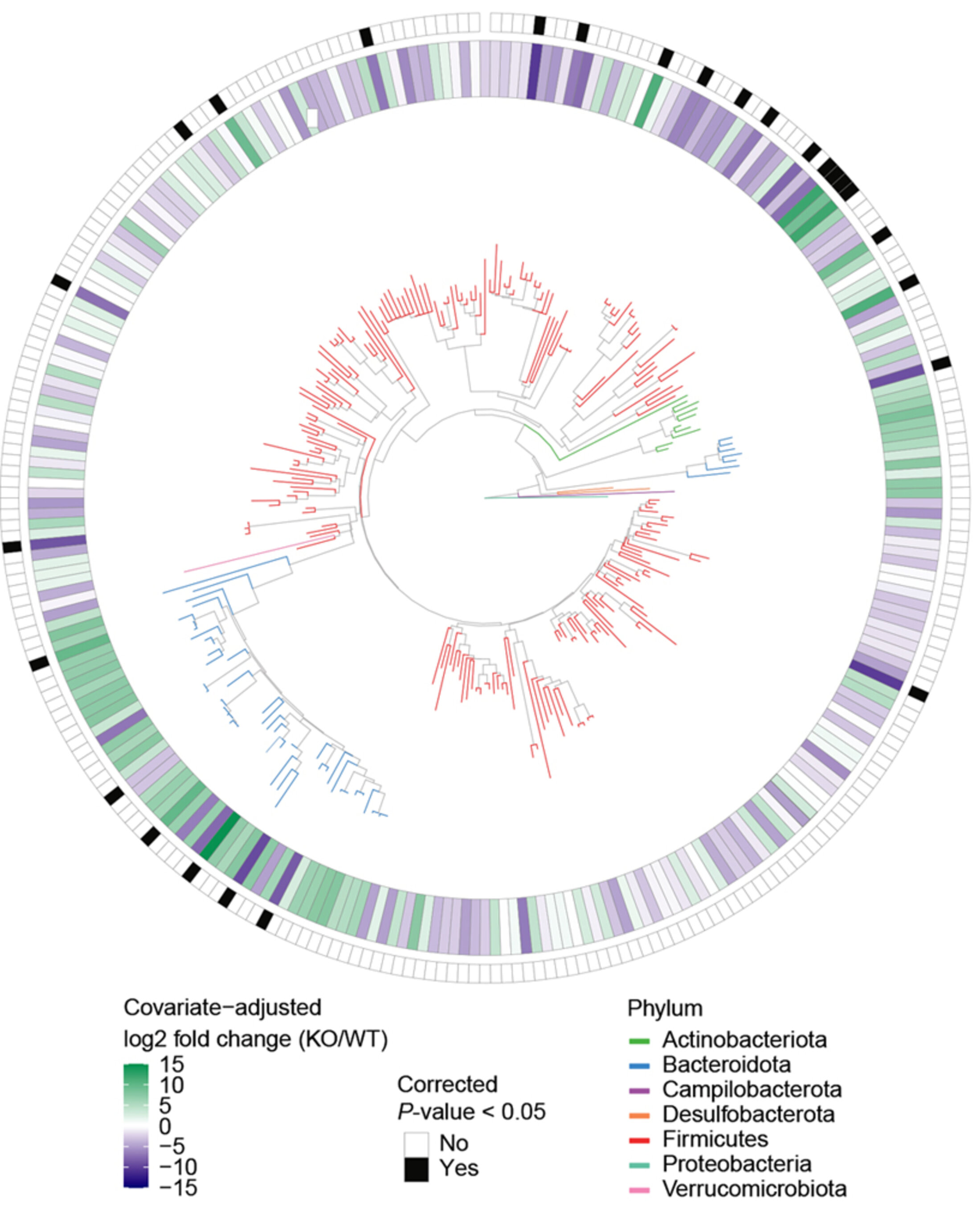

Agrandissement : Illustration 1

Lorsque les petits des souris modèles, également dépourvus de CNTNAP2, ont été élevés en isolement, ils présentaient eux aussi des microbiomes et des comportements sociaux atypiques, même si les difficultés sociales de leurs parents avaient été atténuées par l'hébergement avec des souris témoins de type sauvage, selon les résultats.

D'autres expériences ont permis d'établir un lien entre les comportements sociaux et le contenu des intestins des animaux : par exemple, les souris sans germes - qui n'ont pas de microbiome intestinal parce qu'elles sont élevées dans des conditions stériles - qui ont reçu des transplantations fécales de souris de type sauvage ont montré des comportements sociaux typiques. En revanche, celles qui ont reçu des greffes provenant de souris modèles présentaient les mêmes déficits sociaux que leurs donneurs, mais aucune hyperactivité.

L'alimentation des souris modèles CNTNAP2 avec Lactobacillus reuteri, une bactérie commune absente de leur microbiome, a inversé leurs déficits sociaux mais pas leur hyperactivité. Il a été démontré que cette même souche bactérienne atténuait les troubles sociaux chez d'autres modèles murins d'autisme.

Les souris modèles présentent également des niveaux fécaux particulièrement bas de bioptérine, une molécule produite par les microbes intestinaux qui contribue à la production des neurotransmetteurs dopamine et sérotonine. L'administration de L. reuteri aux souris modèles a permis d'élever leur taux de bioptérine au niveau de celui des souris sauvages, et le traitement par la bioptérine seule a suffi à améliorer leur comportement social. Ces résultats ont été publiés ce mois-ci dans la revue "Cell".

De bonnes bactéries

Les neurones du centre de récompense des souris modèles répondent de manière atypique à un stimulus social, mais après avoir traité les souris avec L. reuteri ou BH4, le composant actif de la bioptérine, cette réponse est corrigée, ont constaté les chercheurs.

Selon des travaux antérieurs de Costa-Mattioli et de ses collègues, la bactérie L. reuteri améliore les comportements sociaux chez d'autres souris modèles d'autisme grâce à des signaux envoyés par un nerf de l'intestin au centre de récompense du cerveau.

Selon Costa-Mattioli, la bactérie L. reuteri, en induisant la production de bioptérine, semble rendre les interactions sociales plus gratifiantes pour les souris modèles. Mais on ne sait toujours pas comment la bioptérine est produite dans l'intestin, ni comment l'absence de CNTNAP2, ou de tout autre gène lié à l'autisme, modifie le microbiome en premier lieu, ajoute-t-il. Lui et ses collègues prévoient d'examiner ces questions dans le cadre de travaux futurs.

Pour l'instant, l'effet du BH4 sur les comportements sociaux des animaux constitue une nouvelle cible pour les traitements, déclare Jane Foster, professeur de psychologie à l'université McMaster de Hamilton, au Canada, qui n'a pas participé à l'étude.

Mais comme les expériences ont toutes été menées sur des souris, "il reste à savoir si le même microbiote est à l'origine des déficits sociaux des enfants autistes", dit-elle.

Un essai clinique visant à vérifier si les effets du L. reuteri se maintiennent chez les enfants autistes est en cours.

"Si c'était le cas", dit Costa-Mattioli, "je pense que ce serait une révolution".