spectrumnews.org Traduction de "On the periphery: Thinking ‘outside the brain’ offers new ideas about autism"

À la périphérie : Penser "en dehors du cerveau" offre de nouvelles idées sur l'autisme

Sarah DeWeerdt - 13 avril 2023

Vidéo de recherche d'une larve de poisson zèbre (zoom sur l'intestin) recevant du glucose.

Flux lent : Les larves de poisson zèbre dépourvues du gène SHANK3 lié à l'autisme présentent moins de cellules entéroendocrines dans la paroi intestinale et une digestion plus lente que les poissons de type sauvage, ce qui fait écho à la constipation sévère souvent observée chez les enfants porteurs d'une mutation du gène SHANK3.

De nombreux articles sur les gènes liés à l'autisme indiquent que ces gènes sont exprimés dans l'ensemble du système nerveux central et périphérique. La proportion de ces gènes prolifiques pourrait atteindre les deux tiers, selon une analyse réalisée en 2020. Pourtant, peu d'études s'intéressent à l'action de ces gènes en dehors du cerveau.

Cela commence à changer. Bien que l'autisme soit généralement considéré comme une condition cérébrale, une masse critique de chercheurs a commencé à étudier la façon dont cette condition altère les neurones ailleurs dans le corps. Leurs travaux, qui s'inscrivent dans une tendance plus large des neurosciences à regarder au-delà du cerveau, suggèrent que le rôle du système nerveux périphérique dans l'autisme est tout sauf périphérique : les altérations neuronales en dehors du cerveau pourraient contribuer à expliquer un grand nombre de traits caractéristiques de l'autisme.

Jusqu'à présent, la plupart des recherches se sont concentrées sur le toucher et le fonctionnement de l'intestin, mais on s'intéresse de plus en plus à d'autres neurones sensoriels et moteurs, ainsi qu'au système nerveux autonome, qui orchestre les fonctions de base de l'organisme telles que le rythme cardiaque, la pression artérielle, la respiration et la digestion.

Il est difficile de déterminer si certains traits de l'autisme proviennent du système nerveux périphérique ou du système nerveux central ; dans de nombreux cas, des boucles de rétroaction complexes relient les deux. "Le système nerveux ne sait pas que nous l'avons divisé de cette façon", explique Carissa Cascio, professeur agrégé de psychiatrie et de sciences du comportement à l'université Vanderbilt de Nashville, dans le Tennessee.

Mais au moins certains changements périphériques peuvent constituer de nouvelles cibles thérapeutiques. Les médicaments qui agissent sur le système nerveux périphérique pourraient également s'avérer plus efficaces et avoir moins d'effets secondaires que les thérapies basées sur le cerveau, explique Julia Dallman, professeure agrégée de biologie à l'université de Miami à Coral Gables, en Floride.

"Je pense qu'il existe de nombreuses possibilités de traitements ciblés au niveau périphérique", déclare la généticienne Lauren Orefice, professeure adjointe de génétique à la Harvard Medical School et au Massachusetts General Hospital. "C'est intéressant parce que c'est le contraire de ce que nous essayons de faire en neurosciences depuis très longtemps", c'est-à-dire faire pénétrer des médicaments dans le cerveau.

Selon Elisa Hill-Yardin, neuroscientifique à l'université RMIT de Melbourne (Australie), cette nouvelle attention portée à la périphérie suscite déjà de nouvelles réflexions sur d'anciennes données. Lorsqu'elle a entrepris d'étudier le rôle des gènes liés à l'autisme dans l'intestin, par exemple, la souris NLGN-3 était l'un des rares modèles de souris autistes disponibles. Lorsqu'elle a découvert des problèmes intestinaux chez les souris, elle a contacté les médecins qui s'étaient occupés des premiers enfants identifiés avec des mutations NLGN-3.

"Et voilà que ces deux garçons, qui sont aujourd'hui adultes en Suède, présentaient tous deux un dysfonctionnement gastro-intestinal très grave", explique Mme Hill-Yardin. Ces détails avaient été "magnifiquement enregistrés" par les médecins mais n'ont pas été mentionnés dans l'article parce qu'ils ne semblaient pas pertinents pour caractériser un gène lié à l'autisme.

Nous vous proposons ici un rapide tour d'horizon des différentes sources de données établissant un lien entre l'autisme et le système nerveux périphérique.

Récepteurs tactiles :

De nombreuses personnes autistes ont des réactions inhabituelles au toucher. Certains sont hypersensibles au moindre tapotement, d'autres sont apaisés par la pression constante d'une couverture lestée.

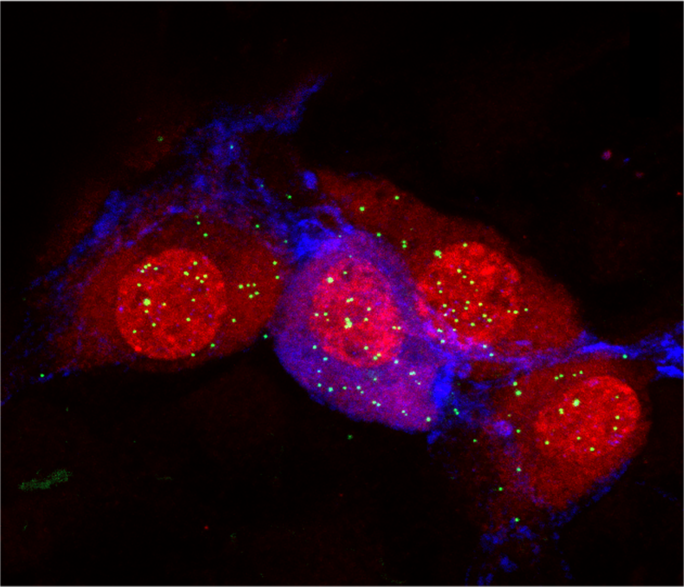

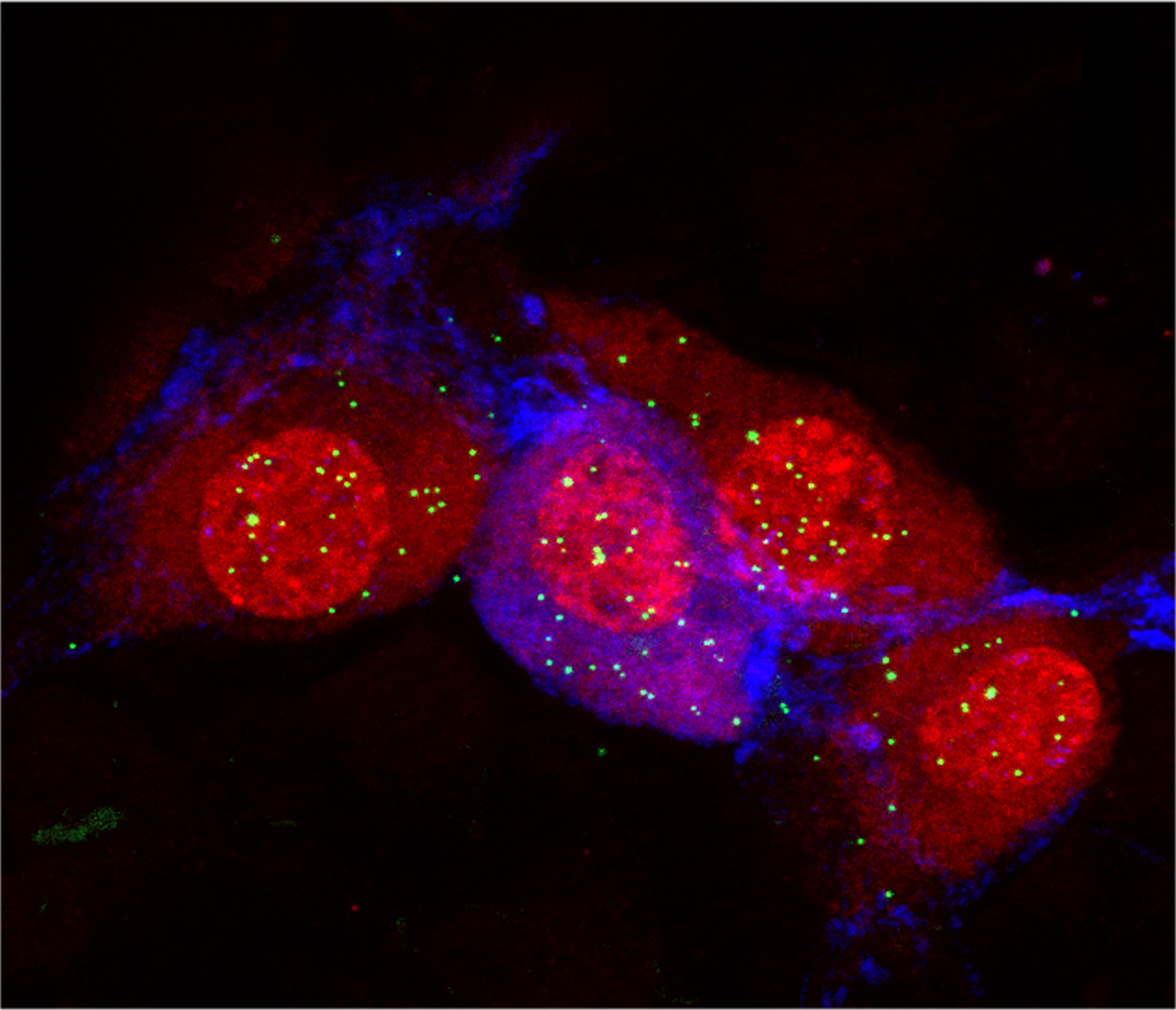

Des altérations de divers récepteurs sensoriels peuvent être à l'origine de ces réactions atypiques. Par exemple, des souris dépourvues des gènes liés à l'autisme MECP2, GABRB3 ou SHANK3 uniquement dans certains neurones tactiles sont hypersensibles aux bouffées d'air sur leur dos, ont rapporté en 2016 des chercheurs dirigés par David Ginty, professeur de neurobiologie à l'université de Harvard.

"Lorsque nous avons supprimé ces gènes dans les neurones sensoriels périphériques, cela a permis de reproduire parfaitement l'hypersensibilité tactile observée chez les souris dont les gènes avaient été supprimés dans l'ensemble du corps, y compris le cerveau", explique Orefice, qui a mené ces travaux en tant que chercheuse postdoctorale dans le laboratoire de Ginty et qui poursuit les recherches dans son propre laboratoire. En revanche, la perturbation de l'un des gènes, MECP2, uniquement dans une partie du cerveau responsable du traitement des informations sensorielles, n'a pas modifié les réponses des animaux.

Agrandissement : Illustration 2

L'équipe a constaté que les souris dont les gènes des récepteurs tactiles sont absents depuis la naissance présentent également de l'anxiété et des différences sociales similaires à celles de l'autisme. Mais si les gènes sont désactivés dans les récepteurs tactiles plus tard dans la vie, les animaux présentent une hypersensibilité tactile, mais pas d'anxiété, et seulement de légères déficiences sociales.

"Ainsi, une délétion dans le neurone périphérique conduit en fait à des changements dans les comportements dirigés par le cerveau", explique Orefice.

Cette découverte suggère que lorsque les nerfs périphériques ne fonctionnent pas normalement, cela peut modifier la façon dont les zones sociales du cerveau se développent et, ce faisant, entraîner certains des traits fondamentaux de l'autisme.

Les médicaments qui atténuent l'activité des récepteurs tactiles peuvent réduire l'hypersensibilité au toucher, l'anxiété et certains déficits sociaux chez six modèles murins différents d'autisme, ont montré Orefice et ses collègues dans une autre étude, ce qui soulève la possibilité que les médicaments qui agissent sur le système nerveux périphérique puissent soulager la surcharge sensorielle et peut-être d'autres difficultés pour les personnes autistes.

Pour en savoir plus :

Le dysfonctionnement des neurones mécanosensoriels périphériques est à l'origine des déficits tactiles et comportementaux dans les modèles murins de TSA (2016)

Cibler les neurones somatosensoriels périphériques pour améliorer les phénotypes tactiles dans les modèles de TSA (2019)

Outside-in : Repenser l'étiologie des troubles du spectre autistique (2019)

Mécanismes des phénotypes sensoriels tactiles dans l'autisme : Compréhension actuelle et orientations futures de la recherche (2019)

Dysfonctionnement des neurones somatosensoriels périphériques : Rôles émergents dans les troubles du spectre autistique (2020)

Fibres C-tactiles :

Au cours des dernières années, les chercheurs se sont concentrés sur une classe particulière de récepteurs tactiles appelés fibres C-tactiles qui pourraient avoir une importance particulière pour l'autisme.

On pense que ces neurones périphériques sont particulièrement importants pour le toucher dit social ou affectif : un toucher doux avec une composante émotionnelle qui cimente les liens sociaux, comme un câlin d'un parent, une étreinte d'un ami ou une caresse d'un partenaire amoureux.

Les personnes autistes trouvent parfois le toucher affectif désagréable, ce qui laisse supposer que cette condition peut impliquer des fibres C-tactiles atypiques. Selon une étude, les échantillons de peau de quatre enfants autistes, par exemple, contenaient environ la moitié des fibres C-tactiles habituelles. Jusqu'à présent, il existe relativement peu de preuves directes. Mais une étude récente sur la souris vient étayer l'argument.

"En ciblant le système nerveux périphérique, on peut influencer le comportement social."Amaury François

Des souris génétiquement modifiées pour avoir des C-LTMR moins actifs - l'équivalent murin des fibres C-tactiles - sont moins sociables que les souris de type sauvage, selon l'étude, dans laquelle les chercheurs ont utilisé un système automatisé pour suivre les comportements des animaux. L'équipe a constaté que l'amélioration temporaire de la fonction des C-LTMR chez un autre groupe de souris augmentait leur sociabilité.

"En ciblant le système nerveux périphérique, il est possible d'influer sur le comportement social", explique Amaury François, neuroscientifique à l'Institut de génomique fonctionnelle du Centre national de la recherche scientifique à Montpellier, qui dirige l'étude. "La stimulation du C-LTMR chez les souris est agréable et donne lieu à un comportement prosocial. D'autre part, la réduction de l'activité du C-LTMR diminue la recherche d'interactions sociales".

François et ses collègues cherchent maintenant à savoir si la réduction de l'activité du C-LTMR au début de la vie affecte le comportement social des souris adultes. Ils prévoient également d'examiner la fonction du C-LTMR et d'autres récepteurs tactiles dans des modèles murins d'autisme.

Pour en savoir plus :

Les premiers rapports de biopsie cutanée chez des enfants autistes montrent une perte de fibres C-tactiles (2016)

Toucher social et développement humain (2019)

L'impact des mécanorécepteurs C-tactiles à faible seuil sur le toucher affectif et les interactions sociales chez la souris (2022)

Récepteurs de la douleur :

Les fibres C-tactiles représentent une petite proportion des fibres C. La plupart des fibres C de la peau sont des récepteurs de la douleur, également appelés nocicepteurs.

De nombreuses personnes autistes ont une réaction inhabituelle à la douleur ; elles peuvent être soit trop sensibles, soit trop peu sensibles aux stimuli douloureux. Les gènes liés à l'autisme peuvent affecter la fonction des récepteurs de la douleur dans la peau, selon plusieurs études menées sur des souris.

Une étude de 2016 a montré que les souris dépourvues d'une ou des deux copies du gène SHANK3 - impliqué dans le syndrome de Phelan-McDermid, une maladie liée à l'autisme qui implique une sensibilité réduite à la douleur - sont moins sensibles à la douleur que les souris de type sauvage. Les souris dépourvues d'une ou des deux copies uniquement dans les récepteurs sensoriels de la peau présentent un phénotype similaire, ce qui suggère que la perturbation de SHANK3 dans le système nerveux périphérique pourrait être responsable de l'altération de la sensibilité à la douleur chez les personnes atteintes du syndrome de Phelan-McDermid.

Deux ans plus tard, une étude distincte a montré que les souris dépourvues d'un autre gène lié à l'autisme, le CNTNAP2, sont hypersensibles à la douleur. La preuve que des molécules immunitaires ciblant CASPR2, la protéine codée par CNTNAP2, contribuent à certains cas de douleur chronique a inspiré ces travaux. L'injection de ces molécules immunitaires à des souris les a rendues hypersensibles à la douleur, explique le responsable de l'étude, John Dawes, professeur agrégé de neurophysiologie à l'université d'Oxford, au Royaume-Uni.

Les molécules n'ont pas pénétré dans le cerveau ou la moelle épinière des souris, ce qui laisse supposer qu'elles agissent plutôt en perturbant le fonctionnement des neurones périphériques. Confirmant ce soupçon, les neurones sensoriels de la peau expriment la CNTNAP2, et ces neurones - en particulier les récepteurs de la douleur - sont hyperexcitables chez les souris dépourvues du gène, ont constaté les chercheurs.

Pour Dawes, qui est avant tout un chercheur sur la douleur, les résultats étaient rassurants et attendus. Mais "si l'on se place plutôt du côté de l'autisme, je pense que les résultats peuvent être assez surprenants", déclare-t-il. "À partir de ce modèle d'autisme, nous avons montré qu'il y avait en fait un dysfonctionnement du système nerveux périphérique."

Dawes et son équipe cherchent à déterminer si la surexpression de la CNTNAP2 peut atténuer la sensibilité à la douleur chez les souris. Son équipe a mis au point des souris chez lesquelles la CNTNAP2 peut être inactivée ou surexprimée uniquement dans des neurones spécifiques, ce qui "pourrait intéresser les personnes travaillant dans le domaine de l'autisme", suggère-t-il.

Pour en savoir plus :

SHANK3 deficiency impairs heat hyperalgesia and TRPV1 signaling in primary sensory neurons (2016) (en anglais)

La perturbation immunitaire ou génétique de CASPR2 provoque une hypersensibilité à la douleur due à une excitabilité afférente primaire accrue (2018)

Odeurs et chimiorécepteurs

L'odorat a tendance à être un sens sous-estimé chez les humains. Pourtant, les gens utilisent leur odorat pour recueillir des indices sur les émotions d'autrui. Et il existe des preuves que les personnes autistes réagissent différemment à ces chimiosignaux sociaux, peut-être en raison d'une altération du fonctionnement des récepteurs olfactifs ou d'autres aspects du système nerveux périphérique.

Dans une étude de 2017, par exemple, les chercheurs ont exposé 20 hommes autistes et 20 hommes neurotypiques à deux odeurs différentes pendant que les hommes regardaient des images de visages exprimant différentes émotions. L'une des odeurs était de la "sueur de peur" provenant de parachutistes, tandis que l'autre provenait de personnes marchant calmement. Les participants n'étaient pas conscients de ce qu'ils sentaient, mais la sueur de peur a provoqué une augmentation de la conductance cutanée uniquement chez les participants neurotypiques.

"Nous ne pouvions pas arranger les choses, quel que soit l'endroit où nous les placions dans le cerveau. Nous avons donc commencé à nous demander s'il n'était pas possible de résoudre le problème en réinjectant ces substances dans les neurones périphériques". Matthew Kayser

La conductance cutanée est une mesure de l'activité électrique qui indique l'activation du système nerveux sympathique, une branche du système nerveux autonome impliquée dans la réaction de lutte ou de fuite. L'absence de réaction à l'odeur de peur chez les participants autistes suggère que la fonction de leurs récepteurs olfactifs pourrait être altérée, selon les chercheurs.

Les résultats obtenus chez l'animal confortent l'idée que les gènes liés à l'autisme affectent la fonction des récepteurs utilisés pour la chimiosensation. Chez les mouches des fruits dépourvues du gène NF1 lié à l'autisme, les mâles tentent de courtiser d'autres mâles - un comportement social altéré qui ne peut être inversé en rétablissant le NF1 dans le système nerveux central.

"Nous ne pouvions pas arranger les choses, quel que soit l'endroit où nous placions le gène dans le cerveau", explique le responsable de l'étude, Matthew Kayser, professeur agrégé de psychiatrie à la faculté de médecine de l'université de Pennsylvanie, à Philadelphie. "Nous avons donc commencé à nous demander s'il n'était pas possible de résoudre le problème en réinjectant ces substances dans les neurones périphériques".

L'équipe de Kayser a réussi à empêcher les drosophiles de courtiser d'autres mâles en rétablissant la NF1 dans leurs neurones sensoriels gustatifs. Ces neurones, situés à la surface du corps de la mouche, détectent les indices chimiques qui devraient normalement signaler qu'une autre mouche est mâle et inhiber la parade nuptiale. De tels neurones n'existent pas chez l'homme. "Ce fut un véritable changement dans la façon dont nous pensions que ce problème se posait", déclare Kayser.

Pour en savoir plus :

Réponses altérées aux signaux chimiques sociaux dans les troubles du spectre autistique (2017)

Les déficits comportementaux sociaux liés à la perte de neurofibromine émergent d'un dysfonctionnement des neurones chimiosensoriels périphériques (2020)

Neurones périphériques dans l'intestin :

Les neurones périphériques de l'intestin, qui constituent une branche du système nerveux autonome appelée système nerveux entérique, régulent la contraction, la sécrétion, l'absorption et d'autres processus du système digestif, et ce indépendamment du cerveau. Dans les études sur les souris où le tissu intestinal est cultivé dans des boîtes de laboratoire, "il suffit d'enregistrer à l'aide d'une vidéo ces magnifiques contractions spontanées du tractus gastro-intestinal qui sont régulées par le système nerveux entérique", explique Mme Hill-Yardin.

Agrandissement : Illustration 3

À l'aide d'un tel dispositif expérimental, Hill-Yardin et ses collègues ont démontré que le tissu intestinal de souris porteuses d'une mutation du gène NLGN3 liée à l'autisme est plus sensible aux médicaments qui imitent la molécule de signalisation acide gamma-aminobutyrique (GABA) - un résultat que d'autres chercheurs avaient déjà montré sur des tranches de cerveau prélevées sur ces souris.

Les souris porteuses de la mutation NLGN3 ont également un nombre accru de neurones dans leur intestin grêle, et la nourriture se déplace dans l'intestin grêle plus rapidement que chez les souris de type sauvage, ont rapporté Hill-Yardin et son équipe en 2019.

NLGN3 n'est qu'un des plus d'une demi-douzaine de gènes liés à l'autisme qui ont été associés à une altération de la fonction intestinale ces dernières années - des résultats qui suggèrent que la constipation chronique, la diarrhée, le reflux et d'autres problèmes intestinaux fréquents chez les personnes autistes sont plus que des comorbidités fréquentes ou des effets secondaires de médicaments.

De même, les souris dépourvues d'une copie du gène de l'autisme FOXP1 présentent également une altération de la fonction intestinale. "Nous avons découvert une altération très importante qui pourrait expliquer certaines des caractéristiques des patients [porteurs de mutations du gène FOXP1]", explique Gudrun Rappold, généticienne à l'université de Heidelberg, en Allemagne, qui a dirigé l'étude. Ces souris ont une capacité réduite à pousser les aliments de l'œsophage vers l'estomac et une contractilité réduite du côlon, de sorte que les aliments mettent plus de temps à passer dans l'intestin que chez les souris de type sauvage. De plus, les gènes régulés par FOXP1 dans le cerveau sont également dérégulés dans le tissu intestinal des animaux.

Rappold et Beate Niesler, généticienne à l'université de Heidelberg, ont passé en revue des études portant sur 62 gènes fortement liés à l'autisme et ont constaté que plus de 90 % d'entre eux sont exprimés dans l'intestin comme dans le cerveau. Mais dans de nombreux cas, il n'est pas encore clair si ces gènes sont effectivement exprimés dans les neurones entériques ou si les altérations de la fonction intestinale peuvent être attribuées spécifiquement aux neurones entériques.

Le système nerveux entérique est la "partie sale" du système nerveux, explique Hill-Yardin : On en sait relativement peu sur lui par rapport au cerveau, et les outils pour l'explorer ainsi que les connaissances de base font souvent défaut. Mais les choses commencent à changer. Les chercheurs ont mis au point un ensemble d'outils permettant de manipuler l'expression génétique dans des populations particulières de neurones intestinaux, par exemple.

Dans le passé, la plupart des recherches sur les problèmes intestinaux dans l'autisme se concentraient sur les différences suspectées dans le microbiome entre les personnes autistes et les témoins. Mais Hill-Yardin et ses collaborateurs ont montré que les souris NLGN3 ont un microbiote altéré par rapport aux souris de type sauvage logées dans la même cage, ce qui suggère que des gènes altérés liés à l'autisme pourraient même entraîner des modifications du microbiome intestinal chez les personnes autistes. D'autres chercheurs avancent la théorie selon laquelle une altération du fonctionnement du système nerveux autonome pourrait modifier la biologie de l'intestin, et notamment remodeler le microbiome.

Pour en savoir plus :

Dysfonctionnement gastro-intestinal dans l'autisme révélé par une motilité altérée et une achalasie chez les souris FOXP1+/- (2019)

Dysfonctionnement gastro-intestinal chez les patients et les souris exprimant la mutation R451C de la neuroligine-3 associée à l'autisme (2019)

Nouvelles preuves de mutations génétiques entraînant des dysfonctionnements cérébraux et intestinaux dans les troubles du spectre autistique (2020)

Des mutations synaptiques associées à l'autisme ont un impact sur l'axe intestin-cerveau chez la souris (2020)

L'activation neuronale du tractus gastro-intestinal façonne l'environnement intestinal chez la souris (preprint, 2021)

Des altérations neuroanatomiques du système nerveux autonome pourraient provoquer et maintenir une dysbiose gastro-intestinale dans les troubles du spectre autistique (TSA) : Une nouvelle hypothèse mécaniste d'interaction microbiome-hôte (2022)

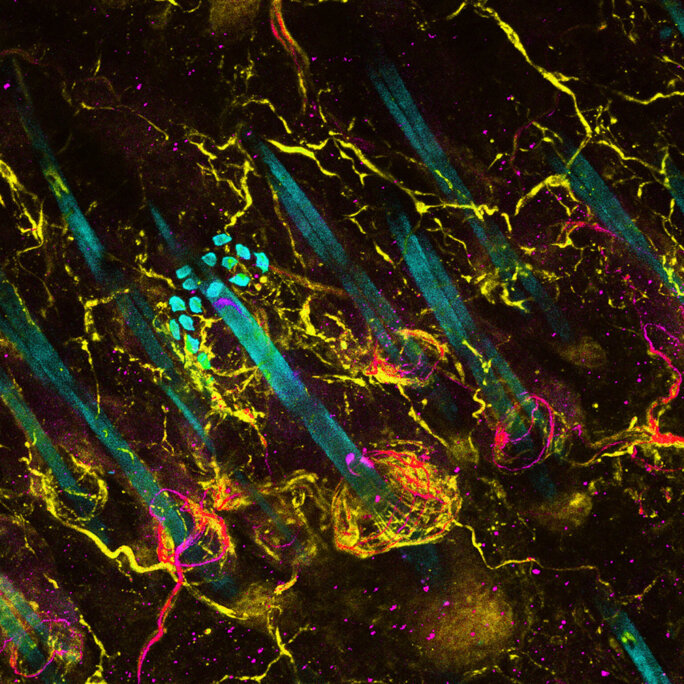

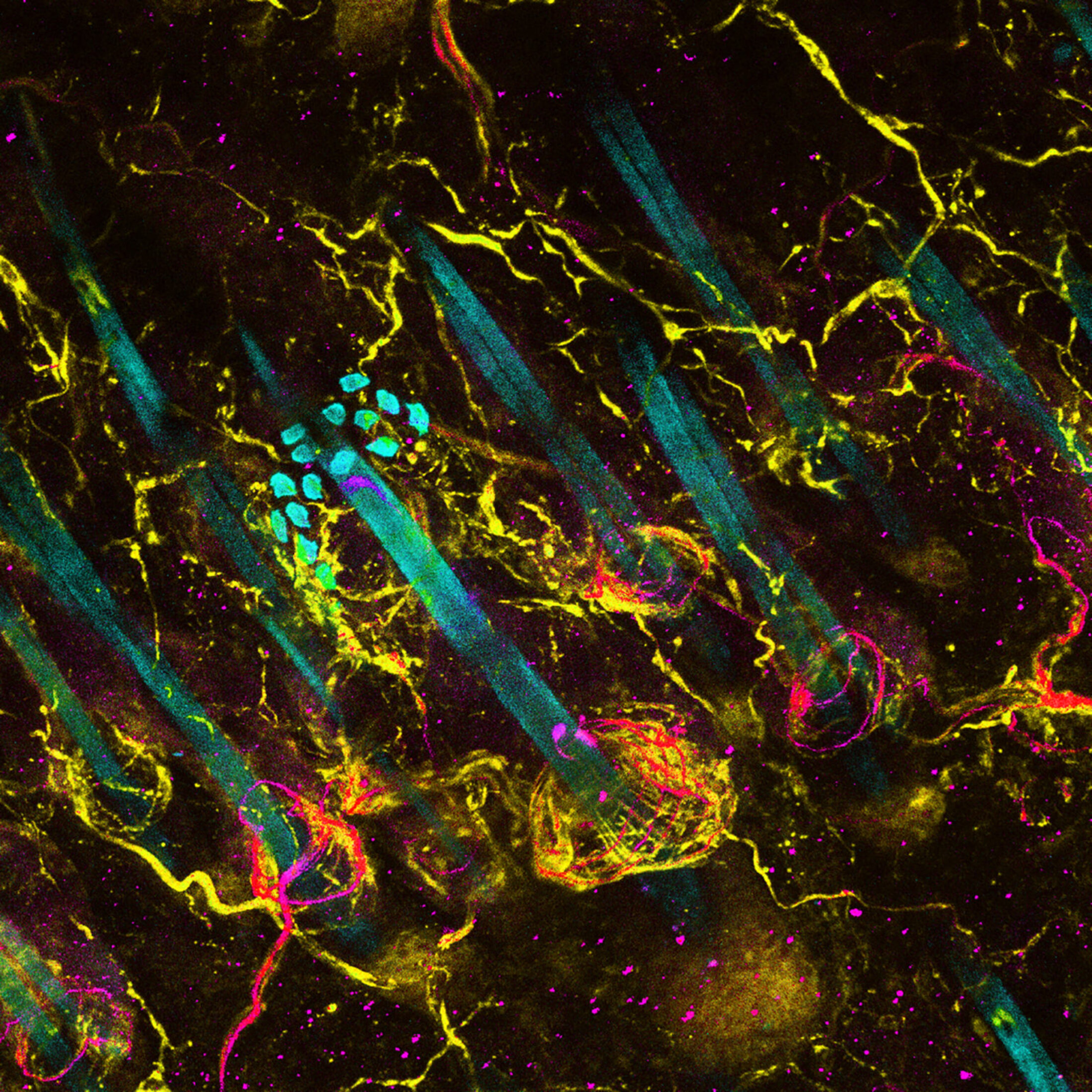

Cellules entéroendocrines dans l'intestin :

Comme pour les souris FOXP1, la nourriture se déplace plus lentement dans l'intestin des larves de poisson zèbre dépourvues d'une copie de SHANK3 que dans les poissons de type sauvage, ce qui fait écho à la constipation sévère souvent observée chez les enfants porteurs d'une mutation de SHANK3. Les chercheurs ont établi que cette anomalie chez le poisson était due à une perte de cellules entéroendocrines dans la paroi intestinale.

Les cellules entéroendocrines, comme leur nom l'indique, libèrent une variété d'hormones et sont traditionnellement considérées comme faisant partie du système endocrinien. Mais les frontières du système nerveux peuvent être floues : ces cellules libèrent également des neurotransmetteurs, dont la sérotonine et le glutamate, et possèdent des processus qui font leur apparition dans la muqueuse intestinale afin de recueillir des informations sur le contenu de l'intestin, qu'elles transmettent ensuite au cerveau.

"Les cellules entéroendocrines ont clairement des aspects neuronaux", explique le directeur de l'étude, M. Dallman.

Certaines cellules entéroendocrines sont chimiosensibles et signalent à l'intestin de ralentir ses contractions lorsqu'elles détectent du sucre ou des graisses, afin de faciliter l'absorption de ces nutriments. D'autres sont mécanosensibles et détectent lorsqu'un bol alimentaire doit être évacué de l'organisme. "Elles sont en quelque sorte les cellules sensorielles de l'intestin", explique M. Dallman.

Dallman et son équipe ont découvert que ces cellules entéroendocrines mécanosensibles sont celles qui sont le plus affectées chez le poisson SHANK3. "Cela signifie qu'il y a moins de moyens de transmettre ce qui se passe dans la paroi de l'intestin au reste de l'organisme", explique-t-elle. Cette capacité réduite est à nouveau à l'origine de la constipation qui touche de nombreuses personnes porteuses d'une mutation du gène SHANK3.

"Les cellules entéroendocrines ont clairement des aspects neuronaux. Il y a beaucoup d'éléments qui indiquent qu'elles sont de nature neuronale". Julia Dallman

Dallman et son équipe prévoient de mener des expériences sur le tissu intestinal dans des boîtes de laboratoire pour confirmer que l'altération de la fonction intestinale provient de l'intestin plutôt que du cerveau chez le poisson SHANK3. Ils disposent également de données non publiées impliquant les cellules entéroendocrines dans les problèmes intestinaux chez les poissons dépourvus d'un autre gène lié à l'autisme, le SYNGAP1.

Ils cherchent également à savoir si l'utilisation de l'optogénétique pour activer la fonction des cellules entéroendocrines peut soulager les problèmes intestinaux des poissons SHANK3. Si tel est le cas, les cellules pourraient être la cible d'un traitement visant à réduire la constipation chez l'homme.

Pour en savoir plus :

Dysmotilité intestinale dans un modèle d'autisme mutant SHANK3A;SHANK3B chez le poisson zèbre (Danio rerio) (2019)

L'axe intestin-cerveau-microbiome et son lien avec l'autisme : Nouvelles connaissances et potentiel des modèles de poisson zèbre (2021)

Interception et barorécepteurs :

Les récepteurs sensoriels les plus connus sont ceux qui recueillent des informations sur les vues, les odeurs, les goûts et les sensations tactiles provenant de l'extérieur du corps. Mais il existe également des récepteurs sensoriels qui surveillent les processus à l'intérieur du corps, contribuant à un sens connu sous le nom d'interoception. Ces récepteurs comprennent les barorécepteurs qui permettent aux gens de percevoir leur propre rythme cardiaque, par exemple.

Les données du laboratoire de Cascio indiquent que certaines personnes autistes ont du mal à discerner si leur rythme cardiaque est aligné ou non sur une stimulation lumineuse ou sonore. Cette découverte suggère que certaines personnes autistes ont des difficultés à intégrer les signaux internes et externes, ce qui pourrait contribuer à l'anxiété, explique Cascio.

On ne sait pas encore si ces différences se situent au niveau des récepteurs sensoriels qui recueillent les informations internes ou au niveau des régions du cerveau qui traitent ces données. Mais dans les études d'imagerie cérébrale, Cascio n'a trouvé aucune différence entre les personnes autistes et les personnes neurotypiques dans l'activité des zones cérébrales qui traitent les informations interoceptives. Compte tenu de ces résultats, "il est logique de penser qu'il s'agit plutôt d'une différence périphérique", explique Cascio.

D'après les questionnaires, les personnes autistes ont tendance à être plus conscientes d'un large éventail de sensations internes que les personnes neurotypiques. Selon Lisa Quadt, chargée de recherche en neurosciences à l'université du Sussex, au Royaume-Uni, cette conscience accrue pourrait contribuer au sentiment d'envahissement sensoriel dont font état de nombreuses personnes autistes.

" L'un des participants a exprimé cela avec des mots magnifiques : 'Plus mes signaux intérieurs étaient précis, plus je me sentais à l'aise : Plus mes signaux intérieurs sont précis, moins le monde extérieur est envahissant' ". Lisa Quadt

Quadt et ses collègues ont trouvé des preuves que les traitements non pharmacologiques visant à améliorer la prise de conscience et l'interprétation des signaux interoceptifs pourraient atténuer certaines des difficultés que les personnes autistes rencontrent dans leur vie quotidienne. Dans le cadre de l'un des plus grands essais randomisés jamais réalisés sur l'anxiété chez les personnes autistes, les chercheurs ont testé une intervention de ce type, appelée Aligning Dimensions of Interoceptive Experience (ADIE), conçue en consultation avec des personnes autistes.

Au bout de six semaines, 60 adultes autistes ayant bénéficié de l'ADIE - et notamment d'un retour d'information sur l'exactitude de leur rythme cardiaque - ont vu leur niveau d'anxiété diminuer, par rapport à 60 adultes autistes n'ayant pas bénéficié de l'intervention. De plus, les scores des participants à un questionnaire qui mesure de manière générale le degré de sensibilisation des personnes aux différents signaux corporels ont diminué.

"Parmi ces 45 questions, il y en a peut-être une qui porte sur les battements du cœur, mais [le questionnaire] porte sur ce qui se passe dans l'ensemble du corps", explique Mme Quadt. "J'ai donc trouvé formidable que ce canal que nous améliorons - le rythme cardiaque qui devient plus précis - ait un effet sur l'ensemble du corps.

"Un participant a exprimé cela avec des mots magnifiques", ajoute Quadt : "Plus mes signaux intérieurs étaient précis, moins le monde extérieur était écrasant."

Pour en savoir plus :

Entraînement intéroceptif pour cibler l'anxiété chez les adultes autistes (ADIE) : Un essai contrôlé randomisé unicentrique de supériorité (2021)

L'interception atypique comme facteur de risque commun pour la psychopathologie : Une revue (2021)

Neurones moteurs périphériques :

Les altérations des gènes liés à l'autisme peuvent également affecter la fonction des neurones moteurs, qui communiquent avec les muscles pour orchestrer les mouvements du corps. En étudiant des souris dépourvues de SHANK3 et des tissus provenant de personnes atteintes du syndrome de Phelan-McDermid, les chercheurs ont établi que l'absence de SHANK3 perturbe le développement des motoneurones, des jonctions neuromusculaires et des muscles squelettiques.

"L'ensemble du système moteur est altéré", explique Tobias Böckers, neurobiologiste à l'université d'Ulm (Allemagne) et responsable de l'étude. Ces observations pourraient expliquer pourquoi les personnes atteintes du syndrome de Phelan-McDermid ont un faible tonus musculaire, et elles laissent entrevoir l'implication potentielle du système nerveux périphérique dans les problèmes moteurs de l'autisme de manière plus générale

Dans une étude complémentaire, les chercheurs ont montré que SHANK3 est également exprimé dans les oligodendrocytes et les cellules de Schwann, qui sont responsables de la formation de la myéline, la gaine isolante qui entoure les neurones et permet une transmission rapide des signaux. Les souris dépourvues de SHANK3 présentent des niveaux réduits de protéines de la myéline dans le système nerveux central, mais des niveaux accrus dans le système nerveux périphérique, ce qui suggère que la vitesse de transmission et de traitement des informations peut être modifiée de manière complexe.

À leur tour, les résultats suggèrent que les caractéristiques du syndrome de Phelan-McDermid pourraient ne pas être uniquement dues à un problème de développement neurologique dans le cerveau, mais à une interaction entre l'altération de l'apport périphérique et un développement cérébral perturbé. "Cela rend l'histoire beaucoup plus compliquée que la vision classique des troubles neurodéveloppementaux, centrée sur le cerveau, explique M. Böckers.

Pour en savoir plus :

Les mutations de SHANK3 associées à l'autisme entravent la maturation des jonctions neuromusculaires et des muscles striés (2020)

La déficience en SHANK3 entraîne des défauts de myéline dans le système nerveux central et périphérique (2022)

Citer cet article : https://doi.org/10.53053/AJTE9272