European Journal of Medical Genetics - Juillet 2023

2023 - Natrietal - Ethical challenges in autism genomics Recommendations for researchers.pdf (traductions)

Résumé

Une recherche génétique et une application clinique équitables et justes nécessitent un examen des questions éthiques relatives aux communautés vulnérables et marginalisées. Les communautés de chercheurs et de défenseurs de l'autisme ont exprimé leurs inquiétudes quant aux pratiques actuelles de la recherche génétique, exhortant le domaine à s'orienter vers des paradigmes et des pratiques qui garantissent des avantages et évitent des préjudices aux participants à la recherche et à la communauté autiste dans son ensemble. En nous appuyant sur un cadre de principes bioéthiques, nous expliquons le contexte de ces préoccupations et présentons des recommandations pour une recherche génétique et génomique sur l'autisme qui soit durable sur le plan éthique et axée sur la justice. Dans le but premier d'améliorer la santé, le bien-être et l'autonomie des personnes autistes, nous formulons des recommandations pour guider la définition des priorités, la conduite responsable de la recherche et les pratiques de consentement éclairé. En outre, nous discutons des défis éthiques particulièrement liés à la recherche impliquant des personnes et des groupes très vulnérables, tels que ceux ayant des capacités cognitives ou de communication réduites. Enfin, nous examinons l'application clinique des études génétiques sur l'autisme, y compris l'utilisation des tests génétiques. Ces lignes directrices, élaborées par un groupe de travail interdisciplinaire composé de personnes autistes et non autistes, permettront d'exploiter le potentiel de la recherche en génétique pour améliorer la qualité de vie des personnes autistes et sont largement applicables aux traits stigmatisés et aux communautés vulnérables.

Abréviations

- CAA : Communication améliorée et alternative

- AIP : Partie affectée et/ou intéressée (PIA)

- CBPR : ELSI : Ethical, Legal, and Societal Implications (implications éthiques, juridiques et

sociétales) - GWAS : Genome-Wide Association Study (étude d'association à l'échelle du génome)

- ID : Intellectual Disability (déficience intellectuelle) (DI)

- PGS : Score polygénique

- PGT : Test génétique préimplantatoire

Introduction

La recherche en génomique peut améliorer le bien-être en permettant de mieux comprendre la santé et la pathologie et en facilitant la mise au point de méthodes de traitement et de prévention nouvelles ou améliorées. Cependant, la recherche génétique sur les communautés historiquement marginalisées et vulnérables (Claw et al., 2018 ; Lipphardt et al., 2021) et les traits stigmatisés (Millum et al., 2019), tels que l'autisme, soulève des questions éthiques complexes. Récemment, des chercheurs et de nombreux membres de la communauté autiste ont fait part de leurs préoccupations concernant l'utilisation des données génétiques dans la recherche sur l'autisme et dans les contextes cliniques. Ces critiques soulignent l'absence de bénéfice global pour les personnes autistes, ainsi que les risques liés à l'utilisation future des données et à la protection de la vie privée, y compris la possibilité que des données ou des résultats d'études soient utilisés à des fins de discrimination ou de prévention (Autistic Self Advocacy Network, 2022 ; Kline, 2022 ; Ellis et Asbury, 2023). Ces préoccupations sont partagées par l'ensemble de la communauté des personnes handicapées (Miller et Levine, 2013) et d'autres communautés marginalisées et vulnérables (Claw et al., 2018 ; Rajkovic et al., 2022), et s'inscrivent dans le cadre d'une discussion plus large sur les implications éthiques, juridiques et sociétales (ELSI) de la recherche en génétique et de l'utilisation des données génétiques (Berryessa et Cho, 2013).

Les personnes autistes sont touchées de manière disproportionnée par des conditions de santé particulières, telles que l'épilepsie et les troubles gastro-intestinaux (Rydzewska et al., 2019), et sont confrontées à des obstacles pour accéder aux soins de santé (Bishop-Fitzpatrick et Kind, 2017), ce qui contribue aux disparités et aux inégalités en matière de santé (Doherty et al., 2022). Certains de ces problèmes de santé cooccurrents peuvent avoir des remèdes biomédicaux que l'on peut découvrir grâce à la recherche génétique (Vorstman et al., 2017). Les priorités des personnes autistes incluent la recherche sur la santé et le bien-être (Roche et al., 2021 ; Warner et al., 2019), et malgré des réserves, certaines personnes autistes trouvent une valeur potentielle à la recherche, aux tests et aux conseils génétiques (Ellis et Asbury, 2023 ; Byres et al., 2023 ; Pellicano et al., 2014). En revanche, beaucoup n'approuvent pas les efforts visant à trouver les causes de l'autisme (Warner et al., 2019 ; Frazier et al., 2018 ; Fletcher-Watson et al., 2017 ; Putnam et al., 2023 ; Dey et al., 2023 ; Cage et al., 2022). Dans une enquête récente (n = 6 004) avec des répondants autistes (8,1 %) et non autistes, les études sur les marqueurs génétiques et le dépistage prénatal sont apparues comme un domaine à éviter (Frazier et al., 2018). Se démarquant des positions traditionnelles des organisations humanitaires non autistes, l'Autistic Self Advocacy Network a publié une déclaration de position : "Alors que la recherche génétique continue de se développer, les personnes autistes doivent avoir leur mot à dire sur la façon dont elle devrait être utilisée, et non utilisée" (Autistic Self Advocacy Network, 2022). Fletcher-Watson et al., 2017 ; Johannessen et al., 2017 ; Soda et al., 2021), les enquêtes sur les perspectives et les priorités des autistes en matière de recherche et de tests génétiques sont rares (Ellis et Asbury, 2023 ; Byres et al., 2023 ; Frazier et al., 2018).

La recherche biomédicale a été influencée par une optique capacitiste, ce qui risque de fausser le développement scientifique (Miller et Levine, 2013 ; Gewin, 1038). Le capacitisme est courant dans les soins de santé (Iezzoni et al., 2021) et dans la recherche sur l'autisme (Botha et Cage, 2022) et a façonné le programme de recherche contemporain : historiquement et actuellement, la recherche sur l'autisme a été largement fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'autisme doit être prévenu, éliminé ou traité. Cela a orienté la recherche vers la découverte des causes, la prévention ou la minimisation des traits autistiques et l'a éloignée d'autres priorités, telles que le bien-être des autistes, la lutte contre les obstacles à l'inclusion sociale ou les avantages sociétaux de la neurodiversité. En effet, contrairement aux priorités des parties concernées, la majorité du financement de la recherche sur l'autisme est accordée à la recherche biomédicale et à la "recherche sur les facteurs de risque", par opposition à la recherche sur les services, et une proportion croissante d'études se concentre sur la prévention (Cervantes et al., 2021). La plupart des recherches actuelles sur l'autisme génétique se concentrent sur l'architecture génétique, les réseaux, les voies et les " facteurs de risque modifiables " qui sous-tendent l'autisme et ses nombreuses présentations (Vorstman et al., 2017). Un récent examen systématique utilisant une analyse scientométrique a identifié les principaux groupes d'études génétiques liées à l'autisme, y compris les études axées sur les causes et la présentation, les méthodes spécifiques telles que les organoïdes cérébraux et les modèles de souris et, en raison du lien entre l'autisme et l'épilepsie, les médicaments anticonvulsivants (Lim et al., 2022). En dehors de l'épilepsie, la recherche axée sur la santé physique ou le bien-être était notablement absente.

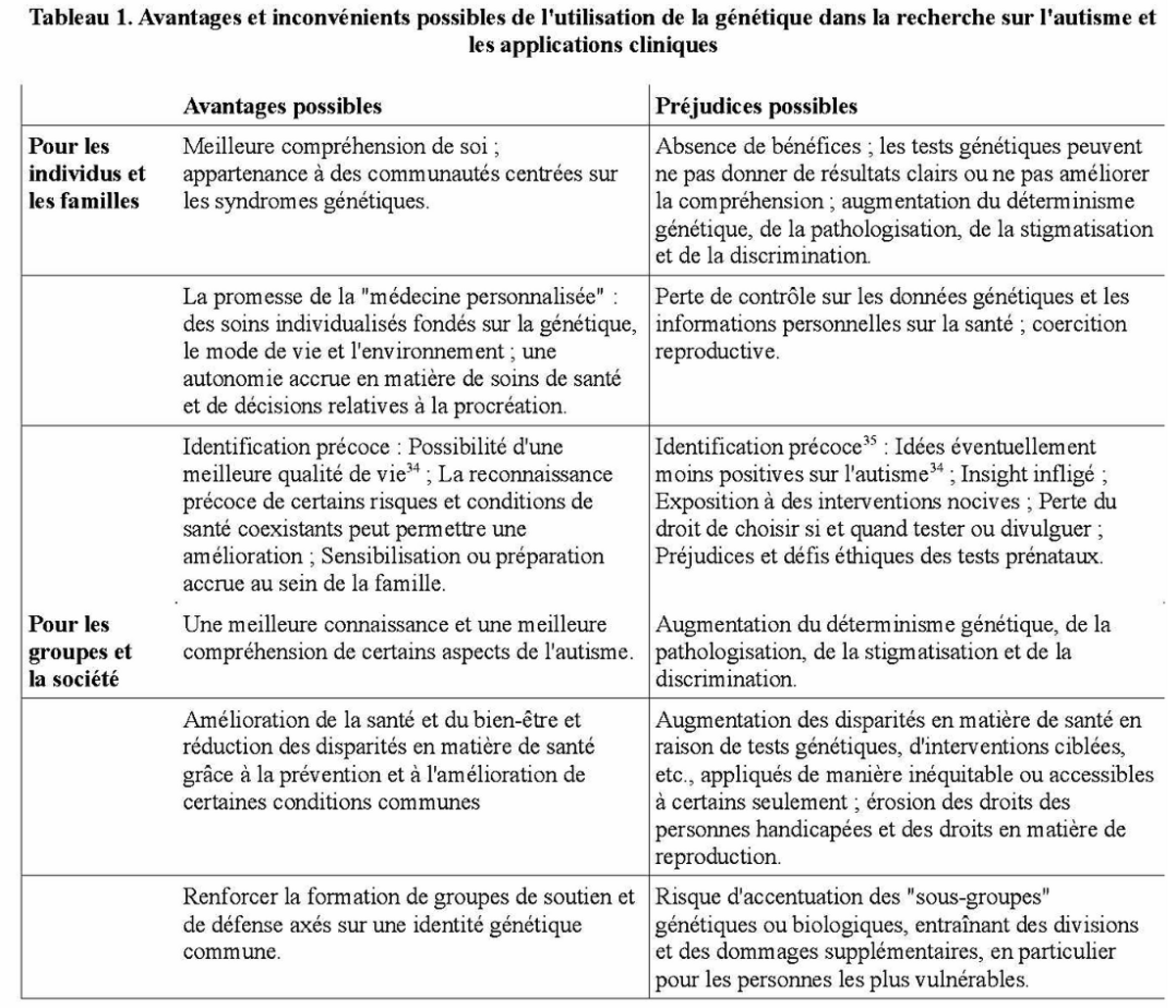

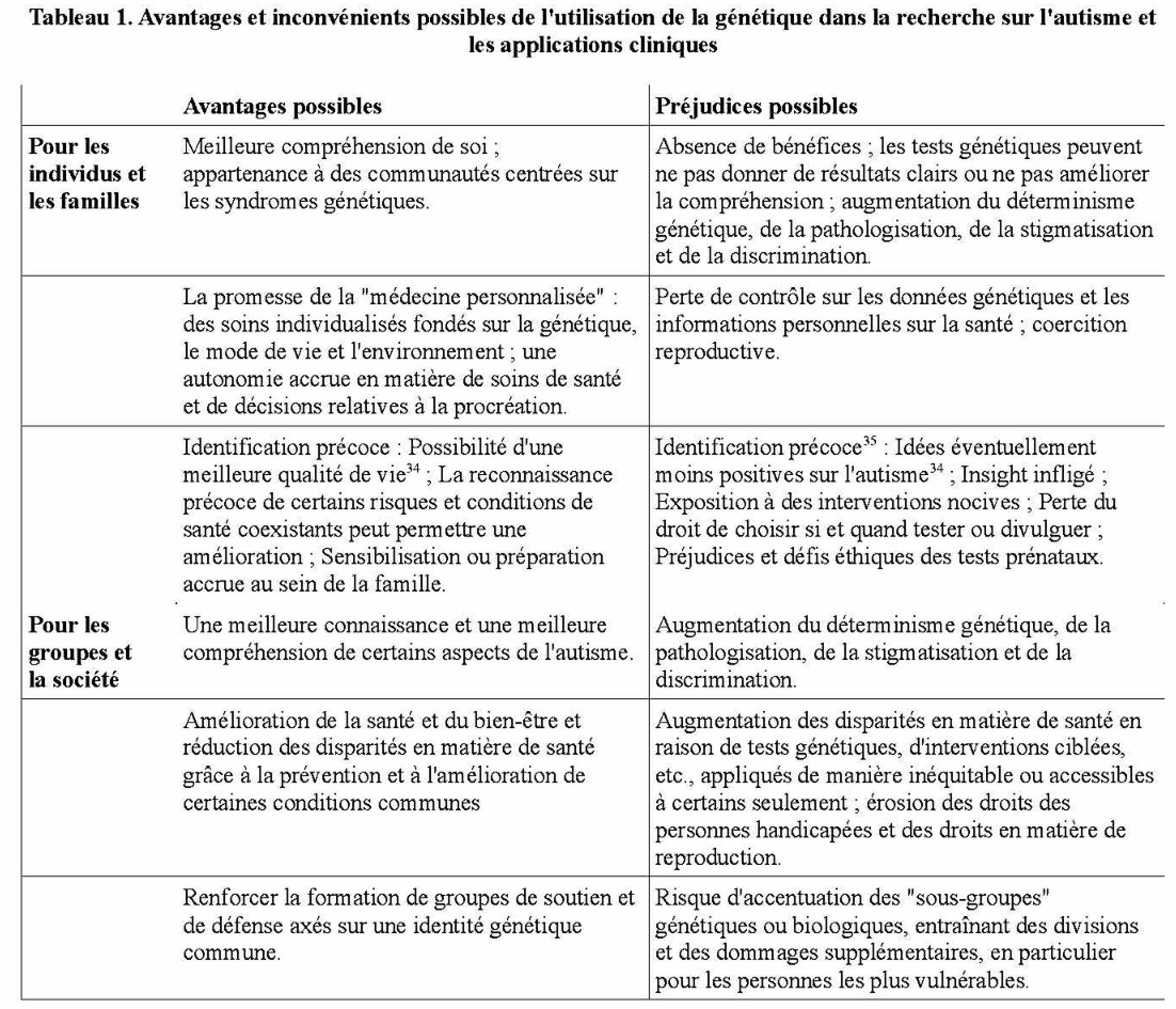

La critique croissante de la recherche génétique et biomédicale actuelle sur l'autisme suggère que les directives éthiques, les réglementations et les processus d'examen existants sont inadéquats (Manzini et al., 2021). Les chercheurs et les défenseurs ont exhorté le domaine à réformer ses normes éthiques, par exemple en exigeant la participation significative et le leadership de chercheurs ou de consultants autistes à tous les stades de la recherche (Autistic Self Advocacy Network, 2022 ; Pukki et al., 2022 ; Tan, 2023). Ces réformes doivent tenir compte de l'impact des mauvaises pratiques actuelles et passées sur les communautés marginalisées et vulnérables, et reconnaître la manière dont les préjugés sociétaux dominants continuent d'influencer la recherche contemporaine et les applications cliniques (Miller et Levine, 2013). Il est important de noter que l'utilisation équitable et éthique de la génétique nécessite l'identification et l'atténuation des préjugés, ainsi qu'un examen minutieux et un équilibre entre les avantages et les inconvénients possibles (tableau 1).

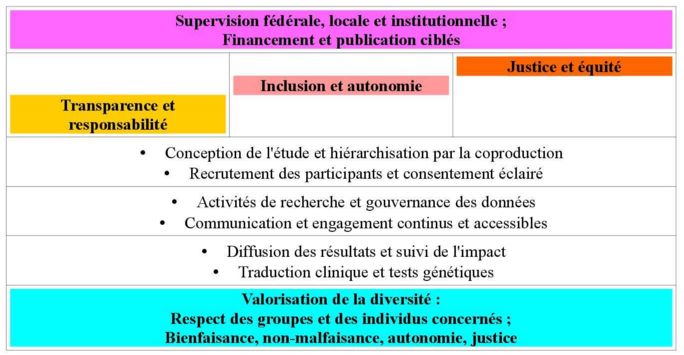

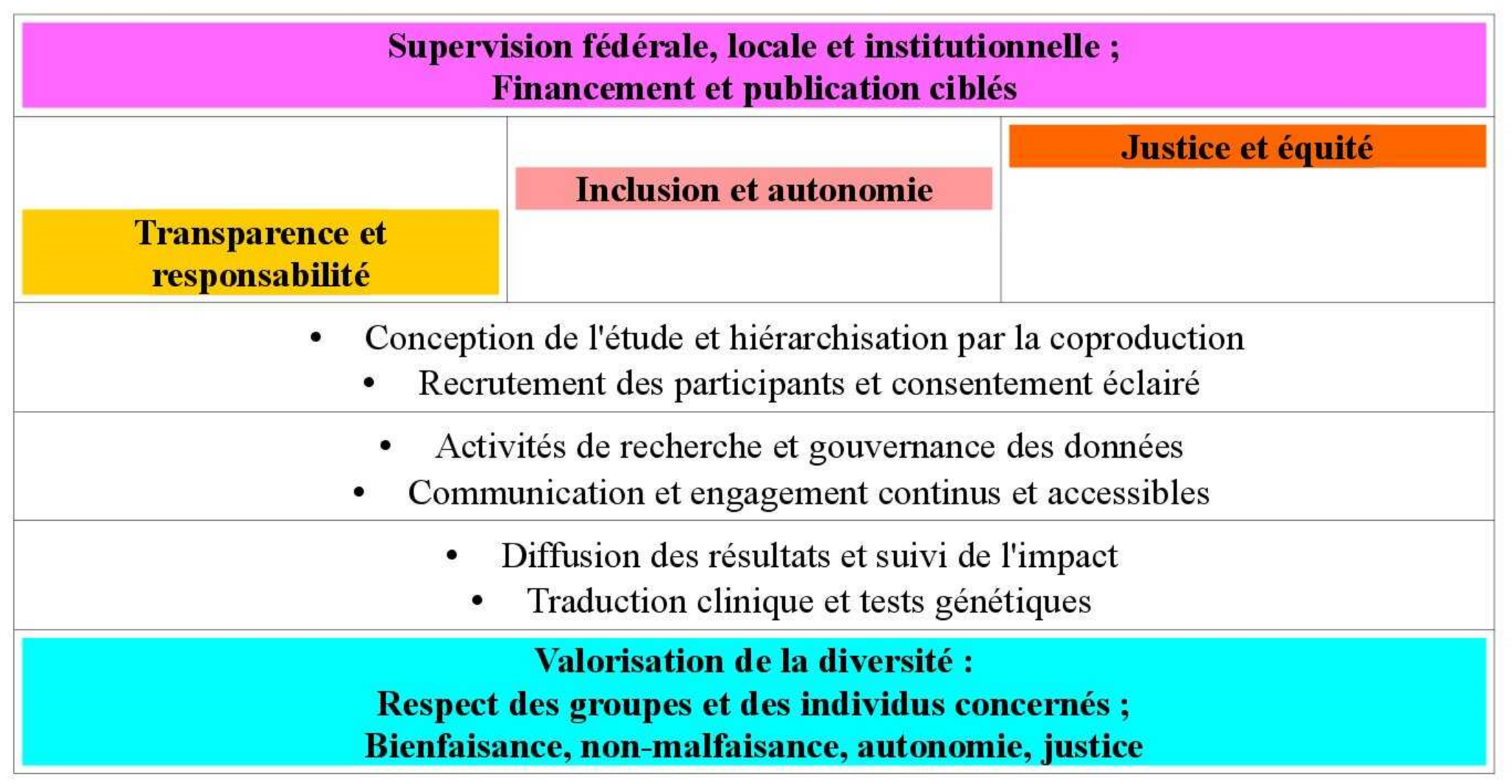

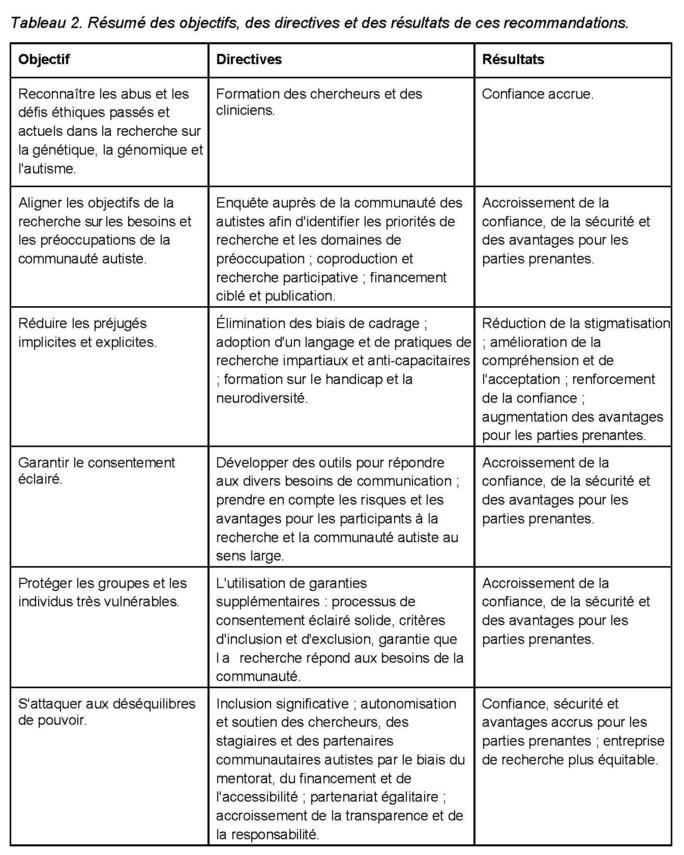

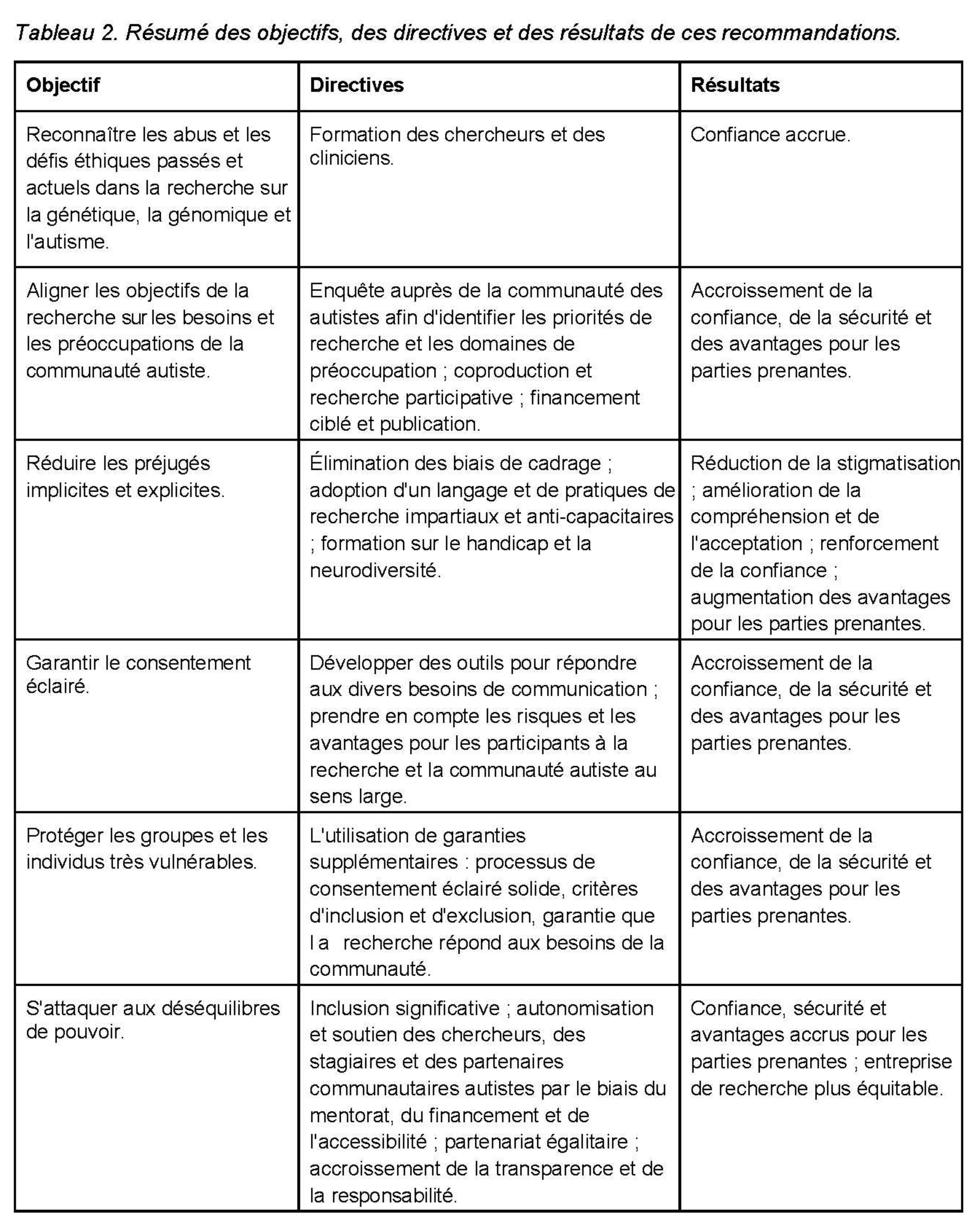

Pour répondre aux préoccupations de la communauté autiste, un groupe de travail composé de généticiens autistes et non autistes, de bioéthiciens, de chercheurs sur l'autisme, de cliniciens et de défenseurs a élaboré un cadre et des recommandations pour guider la recherche génétique sur l'autisme, l'application clinique et les politiques (Fig. 1 ; Tableau 2). Nos recommandations visent à favoriser des pratiques de recherche rigoureuses, sûres et bénéfiques, susceptibles d'améliorer la qualité de vie des personnes autistes et de leurs familles. Plus précisément, nous prenons en compte 1) la nécessité de lutter contre les disparités et les inégalités en matière de santé tout en protégeant les participants à l'étude et la communauté, 2) le consentement éclairé et la gouvernance, 3) les représentations de l'autisme dans les tests et les conseils génétiques, 4) la recherche ayant un impact sur les personnes particulièrement vulnérables en raison, par exemple, de leur âge ou d'un handicap, et 5) la lutte contre les déséquilibres de pouvoir par l'inclusion et la responsabilisation. Bien que ces recommandations découlent des besoins et des préoccupations de la communauté autiste, elles s'appliquent largement à la génétique et à la génomique dans le contexte du handicap, des traits sociaux complexes et des communautés marginalisées.

Agrandissement : Illustration 1

Tableau 1. Avantages et inconvénients possibles de l'utilisation de la génétique dans la recherche sur l'autisme et les applications cliniques

defis-ethiques-tableau-1Recommandations pour une recherche génétique et génomique éthique sur l'autisme

Principes directeurs

Nous considérons comme un principe directeur central que les principales parties affectées et intéressées (PIA) par la recherche sur l'autisme sont les personnes autistes. Bien que les perspectives des membres non autistes de la famille, des cliniciens, des chercheurs, des autres

professionnels et des autres parties intéressées soient également essentielles, les personnes autistes sont celles qui sont le plus fortement et le plus directement touchées par la recherche sur l'autisme.

Pourtant, dans la recherche biomédicale et génétique, les perspectives autistiques sont rarement sollicitées. Afin d'équilibrer la diversité des points de vue et de résoudre le problème de la représentation partielle dans la recherche sur l'autisme, nous affirmons que la communauté diversifiée des personnes autistes devrait jouer un rôle central dans la détermination des objectifs, des orientations et des méthodes de la recherche génétique liée à l'autisme.

En outre, pour être justifiée d'un point de vue éthique, la recherche génétique sur l'autisme doit au minimum être conçue et entreprise dans le respect de quatre principes qui sont à la base des principaux cadres éthiques de la recherche biomédicale : le respect des personnes, la

bienfaisance, la non-malfaisance et la justice (figure 1).

Le principe du respect des personnes englobe 1) le respect de l'autonomie, c'est-à-dire la capacité des individus à se gouverner eux-mêmes, et 2) l'obligation de mettre en place une protection supplémentaire pour les personnes dont l'autonomie est réduite. Dans la recherche biomédicale, ce principe exige que nous obtenions le consentement éclairé des participants à la recherche et que nous protégions les droits des personnes dont la capacité de prendre des décisions en leur nom propre est réduite. Nous proposons que, plus fondamentalement, le respect des personnes exige que la recherche génétique liée à l'autisme s'aligne sur les priorités, les valeurs et les meilleurs intérêts de ses principaux PIA, y compris ceux dont la capacité à consentir à la participation est limitée. Jusqu'à présent, les priorités de la recherche sur l'autisme ont été principalement déterminées par les PIA secondaires, en partie à cause du manque de méthodes permettant d'obtenir les points de vue à la première personne des

personnes autistes ayant des difficultés d'apprentissage ou de celles qui sont confrontées aux plus grands défis en matière de communication. Il est donc essentiel de consacrer davantage d'efforts à la mise au point de telles méthodes.

La recherche génétique sur l'autisme devrait être menée au bénéfice des personnes autistes. Cela pourrait se traduire, par exemple, par la mise au point d'interventions visant à corriger les caractéristiques ou les conditions concomitantes que certaines personnes autistes considèrent comme préjudiciables à leur bien-être. Le bien-être des personnes autistes étant influencé par des facteurs sociétaux, environnementaux et génétiques nombreux et complexes, il est peu probable que les recherches génétiques permettent à elles seules d'obtenir ces avantages.

Elles pourraient toutefois constituer un élément important pour mieux comprendre les facteurs qui favorisent le bien-être des autistes. La transposition des résultats des études génétiques dans la pratique reste un défi et, dans le contexte de traits socialement complexes, les bénéfices sont souvent inapparents. Le principe de bienfaisance nous oblige à peser systématiquement les avantages possibles de la recherche par rapport aux inconvénients éventuels. Cependant, le calcul d'un tel rapport "risque/bénéfice", en particulier lorsque la recherche n'est pas susceptible de bénéficier aux participants individuels mais peut bénéficier aux générations futures, nécessite une évaluation approfondie. Il est important de s'assurer que les PIA comprennent et approuvent la valeur supposée de ces études et qu'ils sont bien informés de ces compromis.

Le principe de non-malfaisance incarne la responsabilité de prévenir et de minimiser les dommages causés aux participants à la recherche et à d'autres personnes. Dans l'éthique de la recherche biomédicale, l'accent est généralement mis sur la protection des participants individuels plutôt que sur les implications sociétales plus larges des études. Toutefois, dans la recherche génétique, les connaissances produites à partir des échantillons des participants peuvent être et sont souvent utilisées pour faire des déductions sur les groupes qu'ils représentent. Ces possibilités indirectes de préjudice pour les tiers et les groupes sont de plus en plus reconnues. Certaines parties prenantes craignent en particulier que la recherche génomique ne soit utilisée pour la prévention de l'autisme, par exemple en calculant des scores polygéniques (PGS) afin d'écarter les embryons ou d'interrompre la grossesse des fœtus présentant une probabilité accrue de développer l'autisme. Étant donné que l'étude des

déterminants génétiques du bien-être des personnes autistes implique souvent l'examen de l'architecture génétique de l'autisme, les chercheurs doivent être conscients des risques et des avantages potentiels de toute recherche impliquant des participants autistes et les examiner attentivement (tableau 1). Il est important que ces possibilités de bénéfices et d'inconvénients soient reconnues de manière transparente afin de permettre une prise de décision éclairée concernant la participation.

La justice distributive, c'est-à-dire la répartition équitable et appropriée des avantages et des charges, exige une sélection équitable des participants à la recherche de manière à 1) ne pas faire peser injustement les charges de la recherche sur un groupe particulier de participants

susceptibles d'être vulnérables et 2) respecter le droit de participer au progrès scientifique et d'en bénéficier. Ce principe est né de l'examen d'exemples historiques de groupes dont les scientifiques avaient exploité la vulnérabilité pour mener des études à haut risque contraires à

l'éthique. Cependant, l'exclusion des personnes autistes de la recherche pourrait également avoir des conséquences négatives et exacerber les disparités. L'autisme recoupe souvent d'autres caractéristiques marginalisées (par exemple, le sexe, le genre, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, le handicap, le statut socio-économique), et les personnes autistes se heurtent souvent à des obstacles à la participation à la recherche ou en sont explicitement exclues ; un tel traitement différentiel peut constituer une injustice. En outre, lorsque les personnes autistes sont exclues de la recherche, les résultats bénéfiques peuvent être limités dans leur généralisation, ce qui risque d'exacerber les disparités en matière de santé.

Figure 1

Agrandissement : Illustration 3

Figure 1. Étapes vers la justice et l'équité dans la génétique et la génomique liées à l'autisme. Il est nécessaire d'accroître la transparence, la responsabilité et l'inclusion pour développer une entreprise de recherche génétique et biomédicale juste et équitable qui respecte l'autonomie

des groupes concernés. Des pratiques transparentes et inclusives devraient être appliquées à chaque étape de la recherche, depuis la conception de l'étude et la définition des priorités jusqu'à la traduction clinique. Ces pratiques reposent sur la valorisation de la diversité, le respect des groupes et des individus concernés et les principes bioéthiques de bienfaisance, de non-malfaisance, d'autonomie et de justice. Ces pratiques peuvent être encouragées par une surveillance fédérale, locale et institutionnelle, ainsi que par des financements et des publications ciblés.

Recommandations pour la fixation d'objectifs et la conduite responsable de la recherche

L'objectif premier de la recherche génétique sur l'autisme devrait être d'améliorer la santé, le bien-être et l'autonomie des personnes autistes, et devrait refléter les priorités, les valeurs et les préoccupations de la communauté autiste. Pour mieux comprendre les principaux PIA et répondre à leurs besoins, il est urgent de mener des études à grande échelle auprès de diverses cohortes de personnes autistes et d'en faire une priorité. Ces objectifs peuvent être atteints grâce à des financements et des publications ciblés (figure 1). Nous recommandons aux chercheurs de fonder leurs travaux sur des hypothèses solides expliquant pourquoi et comment l'étude des différences au niveau génétique et moléculaire pourrait favoriser le bien-être des autistes. Ils doivent communiquer clairement leurs hypothèses à la communauté autiste et aux autres PIA et démontrer la validité scientifique de leur recherche, c'est-à-dire que les méthodes qu'ils proposent pour tester ces hypothèses sont adaptées à leur objectif de recherche.

La recherche génétique et biomédicale doit étendre l'appréciation de la diversité humaine à la neurodiversité, y compris l'autisme (figure 1). Nous recommandons aux chercheurs d'éviter de présenter l'autisme comme un résultat négatif, mais de s'engager dans un examen plus nuancé

de la diversité, les handicaps, l'identité et les contextes dans lesquels les différences peuvent devenir invalidantes. Par exemple, les chercheurs devraient éviter les cadres réducteurs susceptibles de masquer ou de déformer les facteurs sous-jacents aux disparités en matière de santé en mettant l'accent sur les facteurs génétiques sans reconnaître et prendre en compte de manière adéquate les déterminants sociaux. En outre, les chercheurs devraient explicitement prendre en compte et reconnaître les contributions du capacitisme, de la stigmatisation, de la discrimination et de l'absence d'aménagements aux résultats en matière de santé, et s'efforcer d'utiliser un langage respectueux et inclusif conforme aux lignes directrices actuelles pour une terminologie impartiale et non capacitiste (par exemple, "probabilité" au lieu de "risque", "non-autiste" au lieu de "en bonne santé" et, le cas échéant, "trait" au lieu de "symptôme").

Dans leurs propositions de subventions et dans les documents destinés aux participants, les chercheurs doivent clarifier les possibilités d'avantages que leurs études peuvent produire et être réalistes et transparents quant aux difficultés qui pourraient entraver ces possibilités. En

consultation avec les personnes autistes, les chercheurs doivent s'efforcer d'anticiper et de traiter les risques de préjudice, y compris les préjudices involontaires et les préjudices causés à des tiers, dès le début de l'étude. Par exemple, les études d'association à l'échelle du génome

(GWAS) et d'autres études visant à identifier les déterminants génétiques de l'autisme devraient être transparentes quant à la possibilité que les résultats soient ultérieurement utilisés dans des tests génétiques dans des contextes de la reproduction, même si les chercheurs menant l'étude initiale n'ont pas forcément l'intention de mettre en place de telles applications.

En outre, les chercheurs doivent s'efforcer de diffuser leurs résultats non seulement auprès des participants à l'étude, mais aussi auprès de l'ensemble de la communauté autiste, et continuer à surveiller l'impact de leurs recherches après leur publication (figure 1).

Les chercheurs impliqués dans la recherche sur l'autisme peuvent éprouver des difficultés à gérer les désaccords avec les PIA. En outre, les expériences et les valeurs très diverses des communautés d'autistes et de personnes atteintes d'autisme créent des difficultés supplémentaires. Pour équilibrer les perspectives conflictuelles, les études peuvent utiliser les principes et les pratiques de la coproduction : pour parvenir à un consensus, les chercheurs doivent solliciter des contributions sur les décisions, communiquer de manière transparente et rationaliser ces décisions, et établir des processus d'appel et de révision de ces décisions.

Nous recommandons en outre que les études génétiques liées à l'autisme s'orientent vers des modèles de recherche participative communautaire (CBPR) et vers un engagement transparent et respectueux de la communauté autiste (Figure 1 ; Tableau 2).

Consentement éclairé et gouvernance des données

Le consentement éclairé volontaire repose sur la fourniture d'informations complètes, l'évaluation de la compréhension et l'obtention de la permission d'un volontaire de recherche qui en a la capacité dans un contexte exempt d'influence indue ou de coercition. Aux États-

Unis, les directives fédérales suggèrent l'inclusion d'informations qu'un "volontaire raisonnable" souhaiterait connaître lorsqu'il envisage de participer à la recherche. En outre, le consentement éclairé exige compréhension et volontariat. Bien que les procédures de consentement s'adressent à des participants individuels, la prise de décision est souvent interdépendante et la recherche génétique peut avoir des implications pour des personnes et des groupes autres que les participants à la recherche. Certaines études génétiques liées à l'autisme ont mené des consultations communautaires pour connaître l'opinion des membres de la communauté sur la recherche envisagée. Cependant, il n'existe pas de normes ou d'exigences sur la manière dont une telle consultation doit être menée ou sur le degré de soutien nécessaire de la part de la communauté. En outre, la consultation n'aboutit pas nécessairement à un consensus ou au consentement de la communauté.

Bien qu'il ne soit pas toujours possible d'obtenir un consensus total et le consentement de la communauté, les études devraient, au minimum, investir dans des efforts visant à évaluer de manière fiable et à communiquer de manière transparente le degré de soutien de la communauté. Les méthodes de CBPR et de co-production peuvent aider à déterminer les valeurs, les priorités et le niveau de consentement des PIA, mais il faut veiller à ne pas confondre l'utilisation des méthodes de CBPR avec la réalisation de leurs objectifs : par exemple, le point de vue des chercheurs sur ce qui constitue une consultation adéquate peut différer de celui de la communauté, et l'utilisation de certaines méthodes courantes dans le

cadre de la CBPR ne constitue pas nécessairement un partenariat égalitaire.

Un certain nombre de facteurs ont influencé les normes actuelles en matière de consentement éclairé et de gouvernance des données. Les chercheurs peuvent demander une dispense de consentement sous certaines conditions (Common Rule 46.116.f) ou, s'ils utilisent des données dépersonnalisées, certaines recherches secondaires sur des échantillons biologiques peuvent même ne pas entrer dans la catégorie des recherches sur des sujets humains. Le consentement général pour le stockage, la conservation et l'utilisation secondaire à des fins de recherche d'informations privées identifiables ou de spécimens biologiques, collectés pour des études autres que la recherche proposée ou à des fins non liées à la recherche, est autorisé comme alternative aux exigences de consentement éclairé de l'IRB (46.116.b). Le consentement large est une alternative largement utilisée au consentement éclairé spécifique à l'étude dans les études génomiques. Le consentement large, cependant, rend la participation difficile pour ceux qui consentent à ce que leurs informations ne soient utilisées que pour des types d'études spécifiques : par exemple, certains pourraient consentir à des études portant sur des conditions cooccurrentes, mais pas sur la base génétique de l'autisme en soi. En outre, comme le consentement général n'est pas spécifique quant à l'utilisation future, on peut se demander dans quelle mesure il peut être éclairé en termes de risque de préjudice futur. Par exemple, les chercheurs peuvent omettre d'informer les participants sur des risques spécifiques en raison d'un manque de sensibilisation, de résultats apparemment sans précédent ou simplement de l'absence d'obligation de prendre en compte des risques dépassant le cadre des réglementations locales. En outre, au fil du temps, l'orientation de la recherche tend à changer, de sorte qu'il peut être impossible pour un consentement donné à un moment donné d'être véritablement informé des possibilités futures, notamment en ce qui concerne les conséquences sociales et les préjudices collectifs.

Dans la recherche sur l'autisme, le préjudice collectif, décrit comme "les dommages ou les préjudices qui ont un impact sur le bien-être d'un groupe et de ses membres ", peut aller de questions existentielles (par exemple, les tests prénataux et/ou l'interruption de grossesse) à des questions concernant la dignité et la qualité de vie (par exemple, la stigmatisation, la discrimination). On peut parfois supposer que le consentement éclairé de l'individu implique une conscience tacite du préjudice collectif et garantit donc l'acceptation individuelle de ces

questions. Cependant, l'infrastructure et les normes éthiques actuelles ne sont pas conçues pour prendre en compte le préjudice collectif (Chapman et al., en préparation). L'absence de critères formels pour l'évaluation des préjudices de groupe dans la recherche génétique reste

une question d'actualité ; nous recommandons l'élaboration de tels critères. Nous recommandons également que, dans leur engagement, les chercheurs envisagent la possibilité d'un préjudice de groupe et discutent de la manière dont ils cherchent à l'atténuer.

Pour remplacer le consentement général, les chercheurs devraient envisager d'adopter des procédures de consentement plus granulaires et dynamiques. Une granularité suffisante devrait inclure le fait d'offrir aux participants le choix des types de données à partager avec les chercheurs, des fins auxquelles elles pourraient être utilisées et des parties concernées. Il est important que les participants soient tenus informés de manière adéquate des progrès de la recherche et des nouveaux risques et avantages potentiels, c'est-à-dire que le consentement doit rester éclairé au fil du temps pour les modifications du consentement et un engagement et un retour d'information fréquents. Il s'agit là d'un outil viable pour relever des défis connexes, par exemple le renouvellement du consentement des participants en âge de transition. Le consentement

dynamique a le potentiel de démocratiser la recherche génétique sur l'autisme, car il permet aux participants de décider plus facilement s'ils veulent partager des données, et donc de définir des voies de recherche spécifiques et des orientations futures. Toutefois, il convient de veiller à ce que le consentement dynamique ne facilite pas l'exploitation de participants ou de mandataires vulnérables en raison d'un environnement de consentement non contrôlé.

Considérations éthiques concernant les groupes très vulnérables

La vulnérabilité des participants à la recherche est généralement liée à une autonomie ou à un consentement éclairé compromis, c'est-à-dire à une compréhension insuffisante ou à l'absence de volontariat. Les réglementations relatives à la recherche sur des sujets humains ont été

élaborées depuis les années 1970 en réponse aux fautes commises dans des communautés vulnérables dans des cas de violation du consentement éclairé, d'absence de consentement valable, de sélection forcée ou d'exploitation des sujets et d'inattention à la répartition des

avantages et des charges. Par conséquent, la vulnérabilité peut être mieux comprise comme un risque accru d'être lésé ou exploité. Étant donné que les personnes autistes sont sous-représentées dans la prise de décision les concernant, qu'elles sont marginalisées et qu'elles sont plus susceptibles d'être victimisées, de nombreux membres de la communauté autiste peuvent être considérés comme vulnérables. En outre, la vulnérabilité des personnes autistes varie en fonction de l'âge, des capacités cognitives et de communication, des maladies concomitantes, de l'autonomie juridique et/ou d'autres caractéristiques intersectorielles. Ainsi, les études impliquant des participants autistes très vulnérables peuvent nécessiter des garanties supplémentaires. Si la vulnérabilité des participants à la recherche justifie la prudence, l'exclusion due à l'absence de protocoles établis pour l'inclusion des personnes vulnérables peut également affaiblir davantage ces communautés, contribuant ainsi aux disparités.

De nombreuses études à grande échelle sur l'autisme comportant une composante génétique recrutent des mineurs, ce qui pose de nombreux défis éthiques. Les déséquilibres de pouvoir, ainsi que les perspectives et priorités différentes des chercheurs/aidants adultes et des enfants participants, peuvent accroître le risque de violation de l'autonomie. Lors du recrutement des participants, les aidants des enfants autistes donnent souvent leur consentement à l'inscription et sont susceptibles d'avoir une forte influence sur la décision de l'enfant de donner son assentiment (s'il le demande), ce qui a un impact sur l'actualisation des droits individuels de leurs personnes à charge. En outre, les aidants eux-mêmes peuvent être vulnérables, ce qui complique encore le recrutement éthique des mineurs. Aux États-Unis, les réglementations fédérales prévoient des exigences pour la recherche impliquant des enfants : dans la recherche génétique sur l'autisme relevant d'une catégorie de risque minimal, ces protections impliquent la mise en place de dispositions adéquates pour solliciter l'assentiment de l'enfant et la permission des tuteurs (Common Rule 46.404). Néanmoins, ces protections peuvent s'avérer insuffisantes, et de nombreuses personnes ont proposé des mesures

supplémentaires, y compris le réexamen des participants en âge de transition qui ont été recrutés pour des études génétiques alors qu'ils étaient mineurs. Nous recommandons que de telles approches soient adoptées dans le cadre de la réévaluation des pratiques de consentement éclairé dans les études génétiques liées à l'autisme.

Selon des estimations récentes, environ 33 % des personnes autistes diagnostiquées présentent en même temps une déficience intellectuelle (DI). Bien que les personnes atteintes de DI soient confrontées à un certain nombre de problèmes de santé, elles sont souvent exclues des études de recherche. Parfois, cela peut être dû à l'incapacité (perçue) de donner son consentement. Cependant, la manière dont la capacité à consentir est évaluée n'est souvent pas claire, et les réglementations actuelles ne fournissent pas d'indications adéquates concernant cette évaluation, les tierces parties et les personnes concernées.

Les études indiquent qu'avec des stratégies de communication appropriées, les personnes atteintes de déficience intellectuelle sont souvent en mesure de participer à la procédure de consentement éclairé. De telles stratégies devraient être employées pour réduire le recours au consentement d'un tiers. Lors de l'intégration de l'information génétique dans les soins de santé des personnes atteintes de DI, il est nécessaire de concevoir conjointement des ressources et de former les prestataires de soins de santé. Il est important que les chercheurs cherchent à documenter les points de vue des personnes atteintes de déficiences intellectuelles et de troubles d'apprentissage afin de mieux répondre aux besoins de cette communauté mal desservie et d'élaborer des pratiques plus inclusives en matière de soins de santé génétiques.

Jusqu'à 30 % des personnes autistes diagnostiquées présentent des limitations dans la communication orale, ce qui crée des obstacles et des défis à la participation aux études. Les personnes autistes qui parlent peu ou pas sont particulièrement vulnérables en raison de leur capacité limitée à se défendre, ce qui souligne le besoin urgent de développer et d'accroître la disponibilité des méthodes de communication alternative et augmentée (CAA). Ces méthodes sont essentielles pour renforcer l'autonomie dans les études impliquant des participants dont la production vocale est limitée. Dans une enquête récente, les parents d'enfants autistes ne parlant pas (n=20) se sont montrés favorables à certaines recherches génomiques, à condition qu'elles soient éthiques, transparentes et conçues pour soutenir les personnes autistes. En ce qui concerne le consentement, certains parents ont suggéré que, dans la mesure du possible, ils choisiraient d'agir selon les souhaits de l'enfant ne parlant pas, ce qui souligne encore la nécessité de rechercher le point de vue à la première personne des personnes autistes ne parlant pas plutôt que de s'appuyer sur des informateurs secondaires. De même, il est essentiel d'obtenir le point de vue et les priorités des PIA qui ne parlent pas pour élaborer des programmes de recherche visant à améliorer leur bien-être.

Aux États-Unis, la réglementation fédérale indique que si les IRB examinent régulièrement des recherches impliquant des sujets susceptibles d'être soumis à la coercition ou à une influence indue, il convient d'envisager l'inclusion d'experts connaissant bien ces groupes et ayant

l'habitude de travailler avec eux (Common Rule 46.107). En outre, les IRB doivent s'assurer que la sélection des sujets de ces recherches est équitable (46.111.a.3). Des garanties supplémentaires doivent être prévues pour protéger les droits et le bien-être de groupes particuliers (46.111.b), et dans les recherches impliquant des personnes dont la capacité de décision est altérée en raison, par exemple, d'un trouble du développement, d'une déficience intellectuelle ou d'une lésion cérébrale traumatique, les normes éthiques les plus élevées doivent être appliquées à la recherche et à la surveillance de la recherche. La Déclaration d'Helsinki stipule que les recherches menées avec des groupes vulnérables doivent répondre aux besoins et aux priorités du groupe, ce qui va dans le sens de nos recommandations pour l'inclusion de l'EP. Nous recommandons en outre une adoption plus large des lignes directrices existantes et l'élaboration de nouvelles lignes directrices détaillées adaptées aux études génétiques impliquant des personnes autistes très vulnérables. Ces orientations devraient être élaborées en collaboration avec diverses cohortes de personnes autistes, de membres de leur famille et d'autres PIA, ainsi qu'avec des bioéthiciens et des spécialistes du handicap.

Considérations relatives à la traduction clinique et aux tests génétiques

Une grande partie des avantages potentiels de la recherche génétique sur l'autisme repose sur l'application clinique des résultats de la recherche. À l'heure actuelle, les tests génétiques constituent la principale application des études génétiques liées à l'autisme. Si la disponibilité et l'utilisation des tests génétiques dans le contexte de l'autisme et d'autres traits neurodéveloppementaux et cognitifs dépendent dans une certaine mesure de la demande du public pour de tels tests, les progrès de la recherche génétique créent et remodèlent eux-mêmes cette demande.

L'architecture génétique de l'autisme et de ses nombreuses manifestations comprend des variations héritées et de novo, et les loci associés à l'autisme présentent une pénétrance et une expressivité très variables ainsi qu'une pléiotropie. Les tests génétiques sont souvent demandés après qu'un enfant a été diagnostiqué comme autiste, dans le but d'identifier une cause génétique. Actuellement, le rendement diagnostique des tests génétiques chez les tout-petits diagnostiqués est d'environ 12 %. Bien que les tests génétiques puissent parfois mener à des résultats cliniquement exploitables pour les personnes autistes, une proportion importante des tests génétiques dans le contexte de l'autisme vise à orienter les décisions en matière de procréation.Par exemple, des tests de porteurs et des tests prénataux sont actuellement disponibles pour le syndrome de l'X fragile et, dans un avenir proche, le développement de tests basés sur le PGS pourrait ouvrir la voie à une identification plus large des "porteurs" dans tous les contextes, comme l'estimation de la probabilité polygénique de l'autisme dans les embryons créés par fécondation in vitro grâce au test génétique préimplantatoire (PGT).... Si les informations obtenues grâce aux tests génétiques prénataux ou infantiles peuvent être précieuses pour préparer les familles (tableau 1), l'adoption à grande échelle des tests génétiques pour les traits stigmatisés pose de nombreux problèmes éthiques et sociaux.

Les tests génétiques liés à l'autisme sont généralement effectués dans le cadre de rencontres cliniques et de conseils génétiques. Alors que la littérature sur le conseil génétique en matière d'autisme se concentre presque exclusivement sur le point de vue des parents concernant les tests génétiques pédiatriques, les personnes autistes elles-mêmes peuvent également envisager des tests génétiques à différents stades de leur vie pour diverses raisons liées à la planification de la reproduction, aux soins prénataux et/ou à la prédisposition à des maladies qui se manifestent à l'âge adulte. Les avantages des tests génétiques liés à l'autisme sont les plus directs lorsque l'étiologie génétique ou moléculaire peut guider le traitement de problèmes de santé spécifiques. Par exemple, dans certains cas, l'identification d'une cause moléculaire a guidé la pharmacothérapie, ce qui a permis de réduire la douleur et la fatigue et d'améliorer l'élocution grâce au traitement du dysfonctionnement mitochondrial et de la synthèse de l'acétylcholine. D'un autre côté, les tests génétiques peuvent être préjudiciables en raison d'une stigmatisation, d'une pathologisation ou d'une discrimination accrues, et ces possibilités de préjudice devraient être reconnues dans le cadre des conseils préalables aux tests.

Bien que leur nombre, la taille de leur échantillon et leur diversité soient limités, certaines études ont porté sur les expériences des personnes autistes en matière de tests génétiques. Dans une enquête menée auprès de 213 autistes et 868 aidants, les répondants voulaient des informations sur ce que les tests peuvent identifier, sur les limites des tests et sur les risques et avantages potentiels des tests. Dans une enquête menée auprès de 461 adultes autistes, seulement 27 % des répondants auraient voulu subir des tests génétiques pendant l'enfance et 74 % pensaient que les tests ne devraient être proposés que si la personne autiste était en mesure d'y consentir. Les personnes interrogées ont fait part de leurs

préoccupations concernant les tests génétiques, notamment le fait que les résultats aient un impact sur l'accès aux services, que les tests génétiques puissent conduire à l'eugénisme et que les conséquences sociétales l'emportent sur les avantages personnels potentiels des

tests. Nous recommandons de mener d'autres études sur les diverses perspectives et expériences des autistes afin de développer la recherche translationnelle et le conseil génétique en vue de mieux servir les patients autistes. Les études portant sur le point de vue des parents sur le dépistage génétique de leur enfant autiste sont plus nombreuses et indiquent que les parents considèrent généralement que le dépistage génétique est bénéfique pour les familles, car il permet d'établir la cause de l'autisme et d'informer sur la préparation ou la planification familiale. Toutefois, les parents ont également perçu des inconvénients potentiels, tels que la discrimination.

Les tests génétiques dans le contexte de l'autisme soulèvent des préoccupations éthiques qui ont été exprimées depuis longtemps par les militants des droits des personnes handicapées et les universitaires. Les conseillers en génétique et les autres praticiens devraient s'efforcer

d'aider les patients à exercer leur autonomie en matière de procréation, mais la recherche montre que le langage n'est pas toujours facile à comprendre et à comprendre et les approches adoptées par les cliniciens peuvent être biaisées et directives. Les critiques des tests génétiques et du conseil génétique portent souvent sur les contextes reproductifs, et des travaux récents ont fourni les meilleures pratiques pour éviter l'incapacité dans la délivrance des diagnostics génétiques. Bien que la plupart de ces travaux se concentrent sur le syndrome de Down, les recommandations peuvent être appliquées dans le contexte de l'autisme et d'autres traits et handicaps du développement neurologique. Il est important de noter que l'utilisation de l'information génétique continue d'influencer de plus en plus les décisions cliniques et reproductives. Les chercheurs et les cliniciens doivent donc travailler en collaboration avec la communauté autistique et les autres PIA pour développer une entreprise de recherche et de soins de santé équitable. À cette fin, il est nécessaire d'adopter une vision plus large de l'autisme et des besoins des personnes autistes en matière de soins de santé, en mettant davantage l'accent sur les problèmes de santé physique qui ont jusqu'à présent reçu

une attention limitée.

S'attaquer aux déséquilibres de pouvoir par la responsabilisation et l'inclusion des autistes

Une recherche génomique bénéfique et juste doit être activement anti-tabagisme et la conduite d'une telle recherche doit être un programme partagé par les chercheurs et les parties prenantes. Les préjugés menant à des inégalités sont souvent le reflet de facteurs systémiques et, par conséquent, la lutte contre les préjugés implicites et explicites dans la génomique de l'autisme exige non seulement des interventions au niveau individuel, mais aussi des changements au niveau du système, réalisés grâce à un partage significatif du pouvoir avec les membres des communautés touchées. Jusqu'à présent, la grande majorité des études génétiques et génomiques sur l'autisme n'ont pas consulté les principaux PIA ou ne se sont pas engagées auprès d'eux. Pour aller de l'avant, les chercheurs devraient éviter les approches extractives ou symboliques et chercher plutôt à faciliter la collaboration et la coproduction en adoptant des pratiques participatives. Pour remédier à la sous-représentation des

personnes autistes dans la recherche sur l'autisme et aux conséquences négatives de cette disparité, les institutions devraient s'efforcer de soutenir le leadership des chercheurs autistes.

Les bailleurs de fonds et les rédacteurs en chef peuvent encourager les études avec une forte représentation de contributeurs autistes qui font un effort suffisant pour inclure des partenaires communautaires autistes et des groupes d'autodéfense dans la conception et la conduite de la

recherche (Figure 1 ; Tableau 2).

Agrandissement : Illustration 4

Tableau 2. Résumé des objectifs, des directives et des résultats de ces recommandations

tableau-2-ethical-challenges-in-autism-genomics-recommendations-for-researchersLa transparence dans la communication et la prise de décision est essentielle pour rétablir la confiance qui a été érodée. Les chercheurs, les bailleurs de fonds et les éditeurs devraient donc prendre des mesures pour accroître la transparence et la responsabilité dans le domaine (figure 1 ; tableau 2). La responsabilité peut être encouragée, par exemple, par une évaluation ouverte par les pairs qui comprend une évaluation du niveau d'inclusion des autistes et de la transparence dans la consultation de la communauté. Pour faciliter le partenariat avec la communauté autiste, le secteur doit engager un dialogue ouvert avec les PIA primaires et s'engager à développer des plates-formes permettant à la communauté de donner son avis. Il peut s'agir d'inviter des groupes d'auto-assistance à contribuer à des revues et à des conférences. Il est important que l'engagement soit accessible aux personnes autistes dont les besoins et les préférences en matière de communication sont divers.

Les institutions et les bailleurs de fonds peuvent promouvoir davantage l'inclusion des autistes par le biais de bourses, de financements ciblés, de mentorat et par la mise en place de comités d'examen et de conseils consultatifs pour les autistes (figure 1 ; tableau 2).

Enfin, nous exhortons les institutions et les sociétés professionnelles à développer des programmes de formation sur la diversité, le handicap et le capacitisme et à encourager la recherche socialement responsable. Nous encourageons le secteur à accueillir les opportunités de participer, de réfléchir et d'apprendre de la conversation sur le sujet, et de centrer les perspectives, l'autonomie et le bien-être des principales parties prenantes. Ces efforts contribueront à développer une entreprise de recherche plus équitable pour une génomique plus juste.

Conclusions

La génétique, la bioéthique et la recherche biomédicale s'efforcent de plus en plus d'examiner le rôle de la génétique dans les soins de santé et la société et d'envisager des moyens de tirer parti de la génétique et de la génomique pour le bien-être de tous les êtres humains de manière équitable. Le développement de nouvelles technologies génétiques et de méthodes de dépistage prénatal a engendré de nombreux défis éthiques qu'il est urgent de résoudre. Ces défis sont particulièrement notables dans le contexte du développement neurologique, psychiatrique, comportemental et d'autres traits stigmatisés. Nous avons examiné ici les défis éthiques en cours dans le domaine de la génomique de l'autisme. En nous appuyant sur notre expertise de généticiens, de bioéthiciens, de cliniciens et de chercheurs dans le domaine de l'autisme, nous avons élaboré un cadre et des recommandations visant à améliorer la recherche éthique en génétique de l'autisme pour le bien-être des parties prenantes autistes. Ces recommandations sont largement applicables à tous les traits et à toutes les communautés.

(...)

Déclaration de position

Les recommandations présentées dans ce manuscrit sont le résultat de nombreuses réunions d'un groupe de travail élargi. Les auteurs sont des généticiens autistes et non autistes, des bioéthiciens, des chercheurs sur l'autisme, des cliniciens et des militants. La plupart des auteurs sont titulaires d'un doctorat, sont affiliés à des institutions universitaires et sont des chercheurs en début de carrière. Certains auteurs sont parents d'enfants autistes et d'autres s'identifient comme handicapés, polyhandicapés ou polyneurodivergents. La plupart sont de race blanche, européens ou nord-américains. Le groupe comprend des personnes ayant des identités de genre différentes. Bien que ce groupe de travail soit diversifié, il ne constitue pas une représentation complète et directe de toutes les parties concernées et intéressées (par exemple, aucun des auteurs n'est non-parlant ou n'a de déficience intellectuelle).