spectrumnews.org Traduction de "Teasing apart insistence on sameness with Mirko Uljarević" - 30 octobre 2023 par Lauren Schenkman

- Expert : Mirko Uljarević, Professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement, Université de Stanford

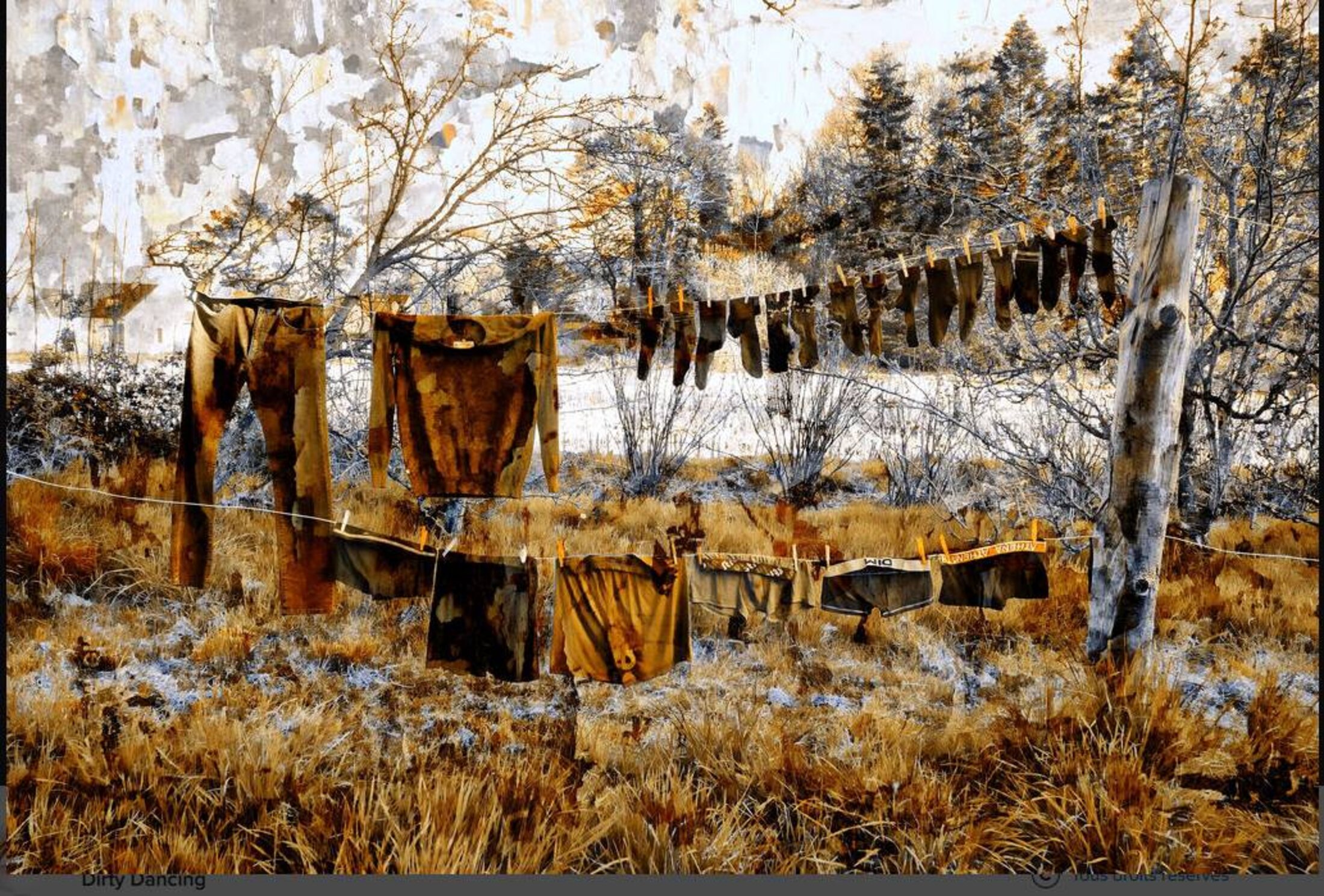

Agrandissement : Illustration 1

Les comportements restreints et répétitifs sont l'une des caractéristiques de l'autisme, comme l'indique le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM). Selon le DSM, ces comportements peuvent se manifester par des mouvements répétitifs, des intérêts spécifiques, une insistance sur l'uniformité et des réponses atypiques aux stimuli sensoriels.

Mais ces quatre types de comportements répétitifs décrits dans le DSM peuvent regrouper à tort des caractéristiques distinctes, explique Mirko Uljarević, professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement à l'université de Stanford, en Californie. "Nos travaux montrent clairement que chacun de ces groupes est trop hétérogène.

En fait, l'insistance sur la similitude comprend trois types distincts de comportement, concluent Uljarević et ses collègues dans une étude portant sur 1 892 enfants autistes, publiée le mois dernier dans Autism Research. Les trois types décrits par l'équipe d'Uljarević sont les routines, les rituels et l'insistance sur la similitude du comportement des autres.

Les trois types sont en corrélation avec l'anxiété, mais présentent des relations distinctes avec d'autres traits de caractère, le sexe et l'âge des jeunes, suggère l'étude. Par exemple, les garçons autistes ont tendance à avoir des habitudes et à insister sur l'uniformité du comportement des autres, mais n'ont pas de rituels.

Spectrum s'est entretenu avec Uljarević au sujet de ces trois sous-domaines, de leur lien avec d'autres traits et de leur signification pour le diagnostic et l'accompagnement des personnes autistes.

L'entretien a été revu pour des raisons de longueur et de clarté.

Spectrum : Pourquoi avez-vous remis en question, avec vos collègues, l'idée que l'insistance sur la similitude est un sous-domaine unique d'intérêts restreints et de comportements répétitifs ?

Mirko Uljarević : La littérature antérieure suggérait qu'en effet, l'insistance sur la similitude pouvait englober différentes facettes plus spécifiques. Emily Spackman, ma collaboratrice dans cette étude, a observé, par exemple, que de nombreux comportements différents dans le cadre de l'insistance sur la similitude se produisent dans un contexte social ou impliquent d'autres personnes, comme le fait de suivre des conversations scénarisées ou d'insister pour que les autres se comportent également d'une certaine manière ou suivent des règles spécifiques.

Un autre problème dans la littérature est qu'il y a eu beaucoup de résultats incohérents quant à la manière dont les comportements sont liés à d'autres facteurs. Bien que ces divergences puissent être attribuées à la petite taille des échantillons et à d'autres facteurs de ce type, elles peuvent le plus souvent être dues à l'imprécision des mesures qui regroupent différents comportements.

S : Comment cela se fait-il ?

MU : La plupart des mesures existantes ne contiennent pas suffisamment d'éléments pour évaluer l'ensemble des comportements des personnes autistes. Par exemple, une mesure qui ne fournit qu'un score total de comportement répétitif ne peut pas faire la distinction entre une personne qui a des intérêts spéciaux très intenses mais qui ne stimule pas visiblement - ce qui signifie qu'elle ne présente pas de mouvements répétitifs - et une personne qui a principalement des stimulations mais qui n'a pas d'intérêts spéciaux.

La mesure que nous avons développée [et utilisée dans cette étude], l'évaluation dimensionnelle des comportements restreints et répétitifs (DARB), fournit une saisie détaillée, avec au moins 10 items pour chacun des huit sous-domaines du comportement répétitif.

S : Pouvez-vous nous parler un peu de chacun des trois sous-domaines qui ont émergé dans votre étude ?

MU : Le sous-domaine rituel est lié au besoin de disposer les objets de son environnement d'une manière particulière ou "correcte", selon la personne - par exemple, disposer les coussins d'un canapé selon certaines règles. Il peut également s'agir de répéter certains rituels encore et encore jusqu'à ce que l'on ait le sentiment intrinsèque que les choses sont "justes".

Les routines sont des comportements qui sont exécutés dans le même ordre à chaque fois, généralement pour atteindre un objectif instrumental. Par exemple, un enfant peut vouloir se préparer à l'école ou à l'heure du coucher exactement de la même manière.

Le troisième type, l'uniformité axée sur les autres, consiste à insister pour que les autres suivent des routines ou des rituels spécifiques. Par exemple, insister pour que les autres disent des choses spécifiques ou réagissent d'une manière particulière lors d'interactions sociales. Ce type de comportement est vraiment intéressant, car alors que nous pouvons tous nous identifier aux deux types précédents, à des degrés divers, ce troisième facteur est moins souvent observé en dehors de l'autisme.

S : Comment vos résultats se comparent-ils aux résultats antérieurs ?

MU : Des études utilisant des questionnaires ne comportant que quelques éléments pour évaluer les intérêts particuliers ont montré que les hommes avaient des intérêts particuliers plus intenses que les femmes. Mais en utilisant notre nouvelle mesure, nous avons constaté que les hommes et les femmes ne diffèrent pas en termes de nombre ou d'intensité des intérêts, mais qu'ils diffèrent de manière prononcée en termes de contenu de l'intérêt.

Il est donc essentiel d'inclure des éléments qui reflètent l'ensemble des comportements répétitifs afin de ne pas négliger des comportements qui, par exemple, sont plus fréquents chez les filles ou les femmes autistes, ce qui aurait un impact sur le diagnostic et les mesures de soutien.

S : Ces nouveaux résultats ont-ils des implications en termes d'intervention ?

MU : Le DSM regroupe actuellement des comportements dans la même catégorie alors qu'ils peuvent avoir des mécanismes différents. Et si l'on ne connaît pas le mécanisme qui sous-tend le comportement, on n'est pas vraiment en mesure d'intervenir correctement.Par exemple, les personnes plus sensibles aux stimuli sensoriels présentent des niveaux élevés d'uniformité rituelle et de routines, alors que la sensibilité sensorielle n'est pas liée aux comportements d'uniformité axés sur les autres. Ces résultats doivent être reproduits et élargis, mais une explication possible est que les personnes sensibles aux expériences sensorielles peuvent inconsciemment utiliser des routines et organiser leur environnement d'une manière particulière comme une stratégie pour éviter les expériences sensorielles pénibles, telles que les bruits forts ou les foules.

S : Qu'en est-il de l'insistance sur l'uniformité chez les autres ? Quelle semble être la raison sous-jacente de ce comportement ?

MU : Nous avons constaté que les difficultés sociales n'étaient pas liées à la recherche de similitude avec les autres ou à la sensibilité sensorielle. Les comportements dans les situations sociales peuvent avoir une fonction différente. Par exemple, ma collaboratrice Emily a émis l'hypothèse que les comportements de similitude avec les autres pourraient avoir plus à voir avec la limitation de l'imprévisibilité et le sentiment de contrôle. Les interactions sociales sont intrinsèquement imprévisibles et très, très complexes. Elles peuvent donc créer un sentiment d'anxiété chez certaines personnes autistes. Ces personnes insisteraient donc sur ces scripts particuliers pour tenter de gérer et de limiter cette incertitude.

C'est une hypothèse très importante, mais elle doit être évaluée de manière plus approfondie. Une autre explication pourrait être que la mesure des difficultés sociales que nous avons utilisée dans cette étude est très large et n'évalue pas la plupart des types spécifiques de difficultés sociales.

Ainsi, si j'ai insisté sur le fait que les comportements répétitifs sont vastes et hétérogènes, la même remarque s'applique au fonctionnement social. Dans le cadre de nos travaux plus généraux, nous avons également mis au point une mesure permettant de saisir différents aspects du fonctionnement social, appelée l'échelle des dimensions sociales de Stanford (Stanford Social Dimensions Scale). À l'avenir, nous prévoyons d'utiliser ces deux mesures globales ensemble.

S : Comment espérez-vous développer cette recherche ?

MU : Nous prévoyons d'approfondir la compréhension des causes et des objectifs des comportements répétitifs et de l'insistance sur l'uniformité. Emily, ma coauteure, a identifié une méthode sans précédent pour suivre et évaluer les comportements en temps réel à l'aide de smartphones.

Cela permettrait à notre domaine de répondre à des questions telles que : Certains comportements répétitifs sont-ils généralement précédés d'événements spécifiques ? Comment l'adoption de comportements répétitifs affecte-t-elle l'humeur des personnes autistes ? Il s'agit d'un domaine de travail très novateur et nous sommes impatients d'y travailler.