Bref rappel des faits

Le 27 septembre, les éboueur.ses de l’agglomération d’Aix-Marseille-Provence (AMP) entamaient une grève pour protester contre la « loi de transformation de la fonction publique ». Cette loi prévoit notamment de réduire la quantité de jours de repos des agent.es de collecte des déchets, pour un salaire identique. Les discours en faveur de cette mesure soulignent qu’elle permettrait d’harmoniser le temps de travail des agent.es des collectivités territoriales, tous métiers confondus. Mais depuis 2019, la majorité des organisations syndicales du secteur du déchet en France s’y opposent, l’accusant d’augmenter le temps de travail gratuitement. A Aix-Marseille-Provence, les agent.es de la collecte des déchets perdraient 6 jours de congés (dits « hiver »), des jours de RTT, et des tâches jusque-là facultatives et payées en heures supplémentaires deviendraient obligatoires et payées au salaire normal.

Le 30 septembre, après 4 jours de grève, FO (syndicat majoritaire à Marseille) et FSU signaient un accord de sortie de conflit. La collecte reprenait alors dans plusieurs secteurs marseillais. La CGT, qui n’a pas été incluse dans le processus de négociations, refuse cependant l’accord, en avançant qu’il ne garantit aucune compensation salariale : la grève continue donc à Istres, Martigues et dans certains secteurs de Marseille.

Dans la nuit du 3 au 4 octobre, alors que certain.es grévistes ont à peine repris le travail, un épisode orageux majeur s’abat sur la ville de Marseille. De fortes précipitations (146 mm d’eau, soit deux fois la pluviométrie mensuelle, en une nuit) entraînent les déchets à travers les rues, les cours d’eau, et finalement dans la mer.

Le 4 octobre au matin, alors que les écoles sont fermées et les pompiers mobilisés, la mairie appelle la Métropole AMP à « prendre, de toute urgence, toutes les mesures pour le ramassage des ordures »1. Dans l’après-midi, la Métropole AMP répond que « 650 agents de la métropole sont présents sur le terrain pour assurer leur mission de collecte et de propreté »2. Le 6 octobre, la préfecture de police réquisitionne une soixantaine d’éboueur.ses pour ramasser les déchets qui jonchent les rues et les plages. Des bénévoles, associatifs ou non, leur prêtent main-forte. Le 8 octobre, la CGT suspend à son tour l’appel à la grève, planifiant de nouvelles négociations des compensations salariales. Celles-ci auront lieu ce jeudi 14 octobre.

Des réactions multiples, entre insultes, invisibilisation et langue de bois

Ainsi, deux évènements simultanés – un mouvement social, un épisode climatique – ont eu pour résultat une pollution massive du littoral. Mais comment parler de ces deux évènements ? A quel titre sont-ils des causes de la pollution ? Hésitant entre la consécution ou la causalité, beaucoup de journalistes ont renoncé à chercher les causes plus lointaines de cette catastrophe sociale et écologique. Post hoc, ergo propter hoc (après X, donc à cause de X) : cette bonne vieille erreur de logique fait toujours recette.

Ainsi, Le Midi Libre a relayé un tweet déclarant « grâce aux éboueurs la mer pour longtemps polluée3 ». Pour 20 mn, les « amoncellements de déchets » sont « issus de la grève des éboueurs »4. Visiblement pressée, l’équipe du Huffington Post explique qu’ « à l’origine de cette vague de déchets, une levée de bouclier des éboueurs contre une harmonisation du temps de travail de tous les agents de la métropole Aix Marseille Provence et se conformer à la loi de transformation de la fonction publique de 20195 » (sic). Des twittoss moins célèbres se lâchent, insultant les éboueur.ses et invitant à les remplacer par des « robots6 ». Le maire de Marseille, quant à lui, déclare que la grève a été « insupportable pour tous les Marseillais »7.

Certains écrits plus prudents ne sont pas pour autant plus neutres. L’indépendant hésite : « Avec la grève des éboueurs, les déchets accumulés dans les rues charriés par les pluies intenses vers la mer »8. L’internaute tente un prudent « la grève des éboueurs a accentué les dégâts », mais renonce à développer9. Comme beaucoup. L’expression même de « grève des éboueur.ses » tend à être évitée : « grève des poubelles » pour Centre Presse Aveyron10, « crise des poubelles » pour Isabelle Poitou, biologiste interviewée par l’AFP11. Les principaux.ales concerné.es manquent systématiquement à l’appel : les journalistes interviewent ou citent le maire, les élu.es ou agent.es d’AMP, des twittoss, des habitant.es, des représentant.es d’associations (MerTerre, Marseille à la loupe, Clean my calanques)… Mais pas d’éboueur.ses.

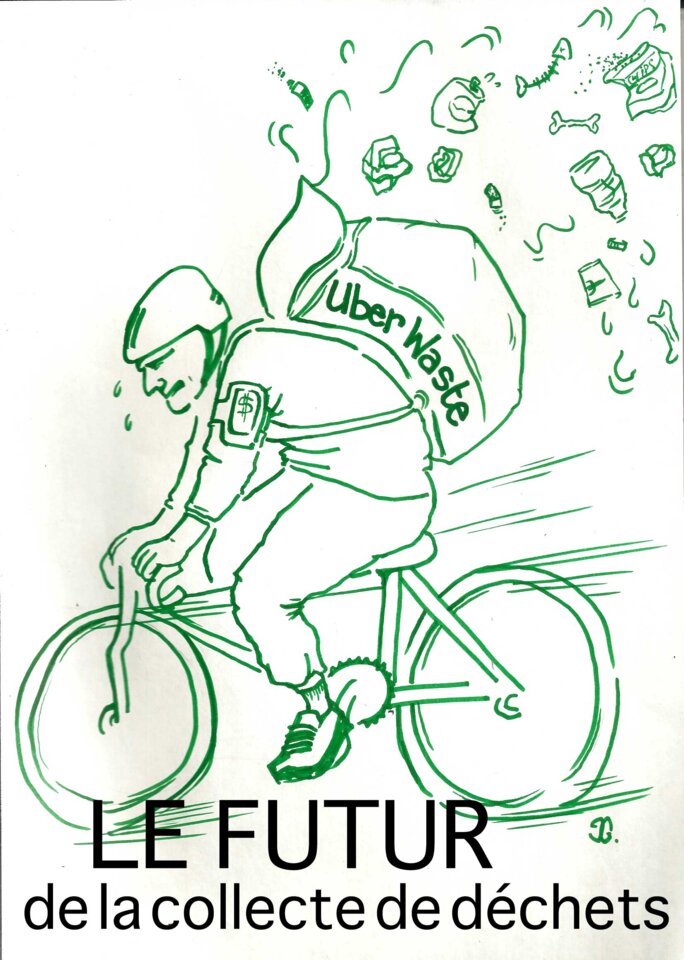

Agrandissement : Illustration 1

Les bons sentiments et la langue de bois sont aussi de mise, utiles pour avoir l’air écolo sans toucher aux réalités sociales et économiques. Sur Twitter, une élue EELV de la région PACA se dit « triste » en contemplant l’Huveaune. La Ministre de la mer, tout aussi « triste », déclare que « les discussions entre les groupes syndicaux et la métropole ne doivent pas nous faire oublier l’essentiel : nous sommes tous responsables de nos mers et nos océans12 ! ».

Ainsi, quand on n’a pas des mises en accusation des éboueur.ses, on a des prises de parole creuses, sans prises de position : on évite les sujets qui fâchent, ceux que la mobilisation des éboueur.ses visait précisément à mettre en avant.

Sujets qui tâchent, sujets qui fâchent

En quoi ce débordement de déchets est-il un « évènement » ? Quels processus de plus long terme nous fait-il voir, nous invite-t-il à analyser et à prendre à bras-le-corps ? Que nous dit-il des problèmes de production et de consommation, de collecte et gestion des déchets, de dialogue social et de respect des travailleur.ses à Marseille et ailleurs ? Plusieurs pistes peuvent être ouvertes.

La piste de la « mutualisation » : le passage de la compétence de la collecte des déchets de la ville à la métropole limite les capacités de réaction rapide de la ville en cas de crise. Cela engendre aussi des formes de cohabitation politique (en l'occurrence, une ville PS, une métropole LR), et la tentation permanente de remplacer les débats écologiques et sociaux par des controverses plus rentables d'un point de vue électoral.

La piste de la « cogestion » : le système de négociations syndicales à la marseillaise pèse systématiquement sur les mouvements sociaux des éboueur.ses. Depuis des décennies, FO s’est arrogé le monopole de l’accompagnement des politiques de propreté municipale à Marseille. Ce qui divise les mouvements sociaux et perpétue une tradition d’accords et d’embauches clientélistes13.

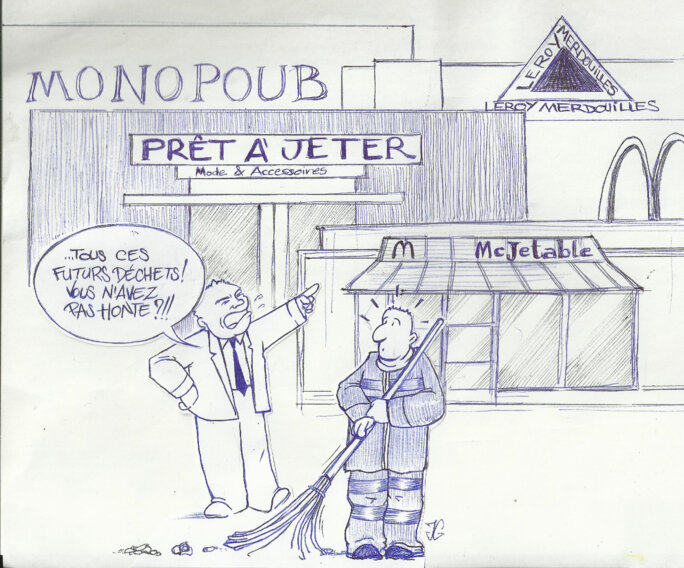

Agrandissement : Illustration 2

La piste de la privatisation, ou « délégation de service public » : depuis les années 1990, la collecte des déchets marseillais est majoritairement assurée par des entreprises privées (55 % en 1995, ce taux atteignant 80 % pour la gestion des incinérateurs et des décharges14). Aujourd’hui, c’est 60 % de la collecte des déchets qui est privatisée à Marseille. Cela vaut aussi pour le réseau d’écoulement des eaux : « c’est chaque fois qu’il pleut que les plages sont fermées à Marseille » précise Sébastien Cravero, agent de maîtrise en traitement des déchets à Martigues, syndiqué CGT. « On ne peut pas faire du profit pour les actionnaires et rendre service au public en même temps... ». Dans le cas des infrastructures de traitement des déchets, les gestionnaires de décharges privées se sont largement adonné.es à des dépassements de tonnage, profitables d’un point de vue économique, mais catastrophiques d’un point de vue environnemental ; les pouvoirs publics locaux ont fermé les yeux sur ces abus, par absence de solutions alternatives ou par corruption politique15.

La piste de la standardisation, ou refus de reconnaître la spécificité du métier d’éboueur.se. Les partisan.es de la loi de transformation de service public légitiment l’alourdissement de leur temps de travail en se référant aux 35h pour tou.tes : le métier d’éboueur.se, pourtant service public et travail pénible, ne mériterait pas d’aménagement spécifique. Rappelons que cette « pénibilité » se traduit pourtant par une espérance de vie inférieure au reste de la population masculine active à 60 ans ; par un taux d’accidents du travail deux fois supérieur à la moyenne nationale ; par des horaires impactant négativement la vie sociale et familiale ; par de nombreuses maladies professionnelles et incapacités (troubles musculosquelettiques, oculaires et respiratoires…), liées à des risques spécifiques (port de charges, exposition au trafic routier, contact avec des substances dangereuses...)16. « On sort par n’importe quel temps, qu’il pleuve, qu’il vente. On est surexposé.es aux risques. J’ai connu 3 collègues qui sont parti.es les pieds devant avant la retraite. Et c’est des cadres, avec une plus longue espérance de vie, qui vont nous dire qu’il faut travailler plus ? 7h par jour derrière un camion, désolé, ce n’est pas possible... » développe Sébastien Cravero.

La piste de la surproduction et de la surconsommation d’objets en tout genre, notamment de produits jetables. Sur les photos des plages publiées par les marseillais.es ou la presse, on voit principalement des contenants jetables (canettes, bouteilles, sacs plastique…). Bientôt, ces produits à usage unique seront réduits en particules plus difficiles à voir, à ramasser, à traiter. Comment ne pas voir que la gestion française des déchets ne suffit pas à absorber une telle surconsommation - à Marseille tout particulièrement, où la collecte sélective a démarré tardivement, et ne concerne qu’un nombre limité de déchets, le reste partant en incinération ou en décharge ?

Améliorer la collecte, ça ne signifie pas forcément cautionner ce consumérisme : plus d’emplois dans le secteur du déchet, ce n’est pas forcément plus de déchets. C’est la possibilité d’un tri plus fin, de modèles de valorisation plus nombreux, d’une meilleure prévention et d’une répartition de l’emploi plus juste. Actuellement, on sous-traite, on surcharge les salarié.es, on délocalise les déchets dans des pays où les normes sociales et environnementales sont une farce, et on se repose en temps de « crise » sur des citoyen.nes volontaires et des bénévoles. Comment parler d’écologie dans ce contexte ? « Quand on voit qu’on n’est pas capable de démanteler nos propres bateaux, qu’on les envoie en Inde, pour ensuite les rapatrier quand on se rend compte qu’ils sont démantelés dans des conditions abominables17… Avec l’argent que ça a coûté, on aurait pu construire notre propre usine de démantèlement. Pareil pour les déchets électriques et électroniques qui finissent au Ghana18 » déplore Sébastien Cravero, qui en appelle à « être souverains sur le traitement des déchets ».

Mutualisation des systèmes de collecte et de traitement des déchets ; « cogestion clientélaire »19 entre la municipalité et le syndicat majoritaire ; privatisation et corruption des services publics ; surproduction, surdistribution et surconsommation d’objets jetables… Autant de sujets complexes, que beaucoup de journalistes et de personnalités politiques ont choisi d’éviter, au moment même où leurs conséquences dramatiques sont précipitées dans un même évènement. Il est tellement plus simple d’accuser les plus faibles, de céder à la tentation du bouc émissaire.

Faire des éboueur.ses grévistes les boucs émissaires

Qui pourrait croire que les évènements climatiques sont prévus, voire causés par les éboueur.ses ? Qui pourrait les tenir responsables de la surproduction de déchets, d’objets jetables, de matières dangereuses inutiles ? De la désorganisation d’un métier qu’ils et elles se mobilisent justement pour défendre ?

Ce serait absurde. Mais c’est tellement plus simple. On retrouve ici le « stigmate » porté par les travailleur.ses des déchets20 : ce n’est pas la personne qui cause une pollution qui est tenue pour responsable de cette pollution, mais la personne qui la traite, la combat, la fait disparaître. Comme souvent, la saleté est associée à la personne qui la nettoie, ce qui engendre (ou renforce) son exclusion sociale. Ainsi, quand les déchets débordent, on accuse les éboueur.ses de mal faire leur travail. Quand il y a grève, on redouble de férocité à leur égard. On les met en cause plus ou moins directement, on leur retire ce qu’on leur concède (« ils manifestent, c’est leur droit, mais... »), on oublie de les interviewer, on récupère politiquement l’agacement des riverain.es, on compare le travail d’humain.es à celui de robots et même de rats. Ainsi, en 2013, Françoise Gaunet, adjointe à l’hygiène à la ville de Marseille, déclarait dans la presse que « le rat est utile, il enlève un quart de nos déchets. S’il n’y avait pas de rats, il faudrait beaucoup plus d’éboueurs. L’avantage, c’est qu’eux ne font pas grève21 ».

Coupables de se mobiliser pour leur métier, les éboueur.ses seraient aussi coupables de se blesser au travail : « on essaie de nous culpabiliser, en multipliant les formations au port de charge, à la bonne posture… Mais 7 tonnes en une tournée, avec ou sans formation, ça ne peut que laisser des marques ! » raconte Sébastien Cravero.

Agrandissement : Illustration 3

Au-delà des stigmatisations et des provocations, tous ces discours de culpabilisation sont aussi marqués par la contradiction. D’un côté, on admet que les éboueur.ses jouent un rôle crucial dans la résolution d’un problème écologique grave (puisqu’on les juge coupables de n’avoir pas évité les débordements de déchets). De l’autre, on refuse de leur accorder les moyens et le respect que ce rôle implique (puisqu’on les appelle à se mettre au travail sans discuter, puisqu’on invisibilise leur discours, puisqu’on rêve de les remplacer par de dociles robots). Par paresse intellectuelle ou par souci d’éviter certains débats urgents, on en fait les boucs émissaires de sociétés consuméristes et d’administrations défaillantes.

Rappelons donc que les grèves des agent.es de collecte ou de traitement des déchets, en plus d’être l’exercice d’un droit constitutionnel et non une « violen(c)e »22, viennent précisément défendre des conditions de travail sans lesquelles il n’y a pas de « propreté » ni d’écologie possible. Alors que les épisodes climatiques extrêmes se multiplient et que la pollution marine due à la surconsommation est unanimement dénoncée, il est temps de soutenir les éboueur.ses dans leur lutte pour la défense du service public qu’ils et elles rendent.

1« Alerte inondations. Le maire appelle à l’extrême prudence », communiqué de presse de la Ville de Marseille, 4 octobre 2021. https://www.marseille.fr/sites/default/files/pdf/presse/communiques/20211004-cp-alerte-rouge.pdf

2 Communiqué de presse AMP, 4 octobre 2021. https://pbs.twimg.com/media/FA2s8UIXIAANLSJ?format=jpg&name=large

3 https://www.midilibre.fr/2021/10/05/a-marseille-les-images-impressionnantes-des-rues-transformees-en-rivieres-de-dechets-apres-les-inondations-9831872.php

4 https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/marseille-c2-ab-ecocide-c2-bb-en-mer-apr-c3-a8s-des-torrents-de-d-c3-a9chets-emport-c3-a9s-par-la-pluie/ar-AAPa5ZA

5 https://www.huffingtonpost.fr/entry/inondations-marseille-des-rues-transformees-en-riviere-de-dechets_fr_615afe98e4b099230d25f73f

6 Voir les commentaires de ce tweet (non le tweet lui-même) : https://twitter.com/Menchon_Herve/status/1444944732233273345

7 Propos recueillis par France Info. https://www.francetvinfo.fr/france/provence-alpes-cote-d-azur/apres-la-greve-des-eboueurs-marseille-doit-retrouver-sa-souverainete-lance-le-maire-benoit-payan_4795083.htm

8 https://www.lindependant.fr/2021/10/04/marseille-avec-la-greve-des-eboueurs-les-dechets-accumules-dans-les-rues-charries-par-les-pluies-intenses-vers-la-mer-9830511.php

9 https://www.linternaute.com/actualite/faits-divers/2569368-orages-et-inondations-a-marseille-les-intemperies-sont-passees-les-images/

10 https://www.centrepresseaveyron.fr/2021/10/05/marseille-des-inondations-nettoient-les-rues-apres-une-greve-des-eboueurs-et-bouchent-le-vieux-port-9832962.php

11 Cit. in https://www.linternaute.com/actualite/faits-divers/2569368-orages-et-inondations-a-marseille-les-intemperies-sont-passees-les-images/

12 https://twitter.com/AnnickGirardin/status/1444994247179001859?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1444994247179001859%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.fr%2Fentry%2Finondations-marseille-des-rues-transformees-en-riviere-de-dechets_fr_615afe98e4b099230d25f73f

13 A ce sujet, voir Pierre Godard et André Donzel, Eboueurs de Marseille. Entre luttes syndicales et pratiques municipales, éd. Syllepses, Paris 2014.

14 Cit. in ibid., p. 194.

15 A ce sujet, voir par ex. le récit de l’affaire Guerini dans ibid., p. 213-219.

16 Cit. in https://www.francetvinfo.fr/economie/retraite/reforme-des-retraites/un-eboueur-a-t-il-vraiment-17-ans-desperance-de-vie-de-moins-que-nimporte-qui_4033427.html ; https://www.ameli.fr/entreprise/sante-travail/votre-secteur/metiers-environnement/collecte-tri-traitement-dechets

17 M. Cravero fait ici référence à l’histoire du porte-avion Clémenceau, que l’État français avait prévu de faire désamianter et démanteler dans la baie d’Alang en Inde. Suite à de fortes mobilisations, le gouvernement Indien avait fini par refuser d’accueillir ce déchet géant, le porte-avion faisant demi-tour pour Brest, et finalement pour Hartlpool (Angleterre).

18 M. Cravero fait ici référence à la décharge d’Agbogbloshie, dans la banlieue d’Accra, qui reçoit de grandes quantités de D3E européens. A ce sujet, voir le documentaire The E-Waste Tragedy de Cosima Dannoritzer (2014).

19 Selon l’expression de Godard et Donzel, op. cit., p. 222.

20 Stéphane Le Lay et Delphine Corteel, Les travailleurs des déchets, éd. Cérès, Paris 2011.

21 V Marseille, nov. 2013, cit. in Godard et Donzel, op. cit. p. 61.

22 Dans une vidéo de l’AFP, le secrétaire général FO des agents territoriaux de Marseille qualifie la grève de « réaction violente des agents », tout en expliquant que ces derniers risquent de se voir imposer 28 jours de travail supplémentaires, « pour pas un euro de plus ». https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/marseille-une-%C2%ABmar%C3%A9e-noire%C2%BB-de-d%C3%A9chets-apr%C3%A8s-les-pluies-torrentielles/ar-AAPakOP?li=AAaCKnE