-a- Y a un problème ? Version.pdf

-b- Oui... un problème d'interprétations.

-c- Les études de l'Ademe et de Engie...

-d- Il n'y a pas de mauvaise question...

-d1- Des conflits d'usage créés par un « envahissement » des éoliennes ?

-d2- Des éoliennes « en nombre considérable » pour palier à leur intermittence ?

-d3- Des centrales thermiques comme conséquence des EnR (et des éoliennes) ?

-d4- Pourquoi ne pas développer massivement le stockage par des STEP ?

-d5- Et le solaire dans tout ça ?

-e- Peut-on conclure, provisoirement ?

ANNEXES

- Annexe 1 : l'envahissement des éoliennes.

- Annexe 2 : palier à l'intermittence des éoliennes.

- Annexe 3 : Des nucléaires manoeuvrables ?

- Annexe 4 : Des centrales thermiques comme conséquence des EnR ?

- Simulation : http://commente.free.fr/transition/simul_foisonnement.ods

- Diaporama : Pour une transition énergétique

- Questions-Réponses sur la transition énergétique

-a- Y a un problème ?

La transition énergétique n'est pas qu'un discours « à la mode ». Chacun en a compris l'urgence et la nécessité, compte tenu du réchauffement climatique et des alertes répétées du GIEC et d'autres scientifiques.

La maison brûle.

Les dégagements de CO2 doivent être réduits et les énergies fossiles abandonnées, au plus vite pour tenter de limiter le réchauffement climatique. Nos modes de production vont être bousculés, mais aussi de consommation et aussi sans doute nos modes de vie. Car notre système productiviste implique une croissance continuelle des consommations, strictement incompatible avec la finitude de notre écosystème et des ressources naturelles sur Terre.

Il est nécessaire d'abandonner les énergies fossiles mais aussi, à terme, l'énergie nucléaire qui dégage pourtant assez peu de CO2, mais qui présente quelques « menus » inconvénients ...

Au premier rang desquels, les risques d'accidents selon une échelle de gravité allant du « simple » dégagement de produits radioactifs jusqu'à l'accident majeur.

Pour rappel, l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) a pu évaluer le coût d'un accident grave à 120 milliards d'Euros et celui d'un accident majeur à 420 milliards d'Euros.

Le risque d'accident nucléaire (concernant par exemple les centrales construites sur des failles géologiques) n'est pas le seul problème.

L'un des responsables du programme nucléaire Japonais a ainsi pu déclarer après la catastrophe de Fukushima : « Nous avions paré à toutes les situations qui nous paraissaient absolument improbables. Il nous faudra maintenant le faire avec celles qui nous semblent absolument impossibles ».

On pourrait aussi évoquer la question des déchets radioactifs dont on ne sait que faire, la question de leur stockage de long terme, du démantèlement des centrales...

Et aussi la question des nombreuses malfaçons des centrales nucléaires actuelles, malfaçons qui ont été frauduleusement camouflées à l'ASN (Agence de Sécurité Nucléaire) ... et qui ont été rapportées par son président Pierre-Marc Chevet dans une communication au Sénat en 2017.

Mais la nécessaire planification d'une sortie du nucléaire n'est pas l'objet principal de ce billet, et elle sera ici admise comme hypothèse de travail.

La transition énergétique pose aussi de nombreuses autres questions, y compris financières. Et les questions financières sont essentiellement liées au modes de financement privés des EnR.

La Cour des Compte Anglaise comme la Cour des Compte Française ont très justement pointé le surcoût des financements privés, avec des taux d'intérêt pouvant atteindre les 10% alors que les états pourraient obtenir des taux de long terme largement inférieurs à 2%.

Plus grave encore, ces aides au privé ont fonctionné comme des effets d'aubaine et l'État n'en a même pas profité pour structurer la filière éolienne.

Quoiqu'il en soit, l'énergie éolienne est de moins en moins chère.

Une récente communication sur le site de l'AMBASSADE DE ROUMANIE en République Française indique par exemple que l'investissement global de l'entreprise CEZ (plus grande entreprise énergétique de République tchèque et d'Europe centrale) dans le projet de construction du parc éolien de Fântânele-Cogealac (Dobroudja) est estimé à 1,1 milliard d'euros (27,5 milliards de couronnes tchèques).

https://paris.mae.ro/fr/romania-news/2133

<< Les recettes provenues de ce parc éolien de Roumanie dans la première moitié de cet année se sont chiffrées à 7 milliards de couronnes tchèques. >>

Pas trop mal comme investissement financier !!!

Bien que la question des coûts fasse partie intégrante du débat sur les EnR, nous laisserons ici cette question de côté, tout en gardant en tête que les critères de financement, de rentabilité financière, de marché de l'énergie et de privatisation devront être remis à plat. La comparaison des coûts du nucléaire financé par l'état (nos impôts) et des EnR financées par des investissements privés n'est absolument pas recevable. L'énergie doit être considérée comme un bien commun.

Les questions que nous aborderons seront centrées sur l'intermittence et le foisonnement des EnR.

-b- Oui... un problème d'interprétations.

Pour de bon, il y a une abondance de sites et de documents qui revendiquent la lutte contre le réchauffement du climat. On peut à ce propos parler de foisonnement dans la mesure où ces documents s'auto-référencent et s'auto-étayent … ce qui, après tout est normal.

Mais ce qui l'est moins, c'est que la multiplication de ces citations et références sur un sujet puisse être et finisse par être considérée comme critère de vérité.

C'est une question qui n'est pas spécifique au sujet qui nous occupe ici et qu'il m'avait semblé utile d'évoquer dans un billet précédent : « Un air mauvais de post-vérité ... »

https://blogs.mediapart.fr/jeanpaulcoste/blog/051020/un-air-mauvais-de-post-verite

Ce qui me semble grave ici, c'est qu'il devrait s'agir avant tout de raisonnement scientifiques, pour tester des hypothèses, les valider ou les invalider.

Or, dans certains cas sont avancées des positions qui se drapent de scientificité sans en avoir la rigueur nécessaire : un aspect de science, un goût de science, une couleur de science … mais de la pure idéologie !

C'est troublant, mais finalement compréhensible si l'on admet l'idée que des processus cognitifs structurent nos perceptions, nos pensées, et les organisent dans un système cohérent de représentations. Chez beaucoup de gens, l'énergie nucléaire fait partie des évidences et elle est totalement intégrée dans leurs schémas de représentations. L'en sortir (même pour de bonnes raisons) représenterait une sorte de déstabilisation allant sans doute bien au delà de la seule question énergétique. Et donc un « coût cognitif » trop important pour que cette remise en question puisse se faire. Cette hypothèse permet peut-être d'expliquer comment peuvent fonctionner des sortes de « court-circuit cognitifs ».

Restons optimistes : comprendre ces courts-circuits permettrait peut-être de les éviter...

Je prendrai pour exemple une publication de JM. Jancovici (que je noterai JMJ), scientifique (polytechnicien) responsable d'une société qui propose ses services aux entreprises dans le domaine de la dé-carbonation, célèbre conférencier souvent invité pour défendre l'idée du « nucléaire comme moindre mal », et y compris pour donner des leçons à L'école des Mines ou à SciencePo. Voici la publication de JMJ à laquelle je me réfèrerai :

« Pourrait-on alimenter la France en électricité uniquement avec de l’éolien ? »

On peut déjà se questionner quant au titre et au sujet de cette publication ... car aucun partisan d'un développement des EnR ne pose la question en ces termes. Les études concernent toujours le développement d'un mix énergétique dont la variété est constitutive du projet de développement.

=> La question ainsi posée est donc un premier biais par l'intermédiaire duquel l'énergie éolienne acquerra une image « négative » : avec l'éolien, on ne pourrait pas faire !!!

Très précisément, la logique de l'auteur est d'utiliser l'intermittence et le non-foisonnement de l'éolien comme argument à l'encontre de l'éolien. Rentrons dans les détails.

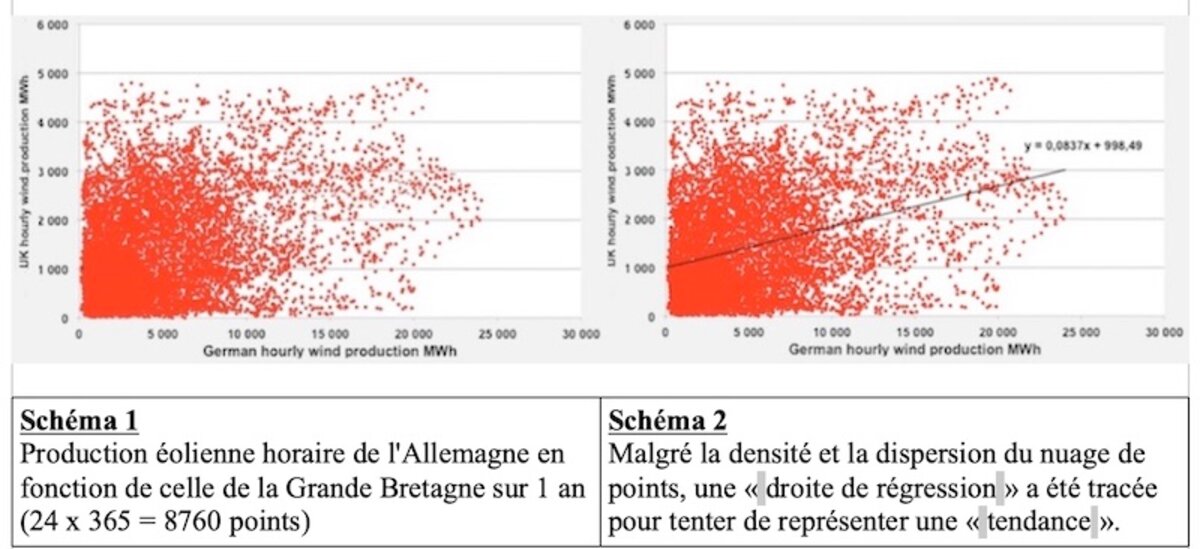

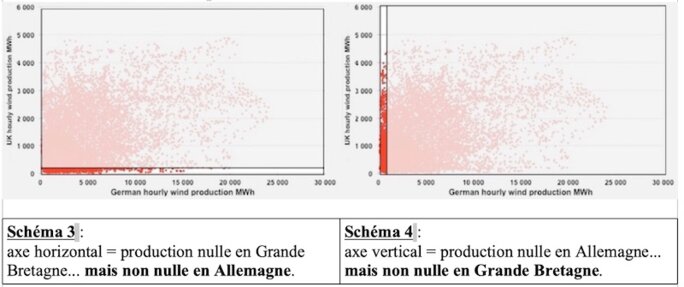

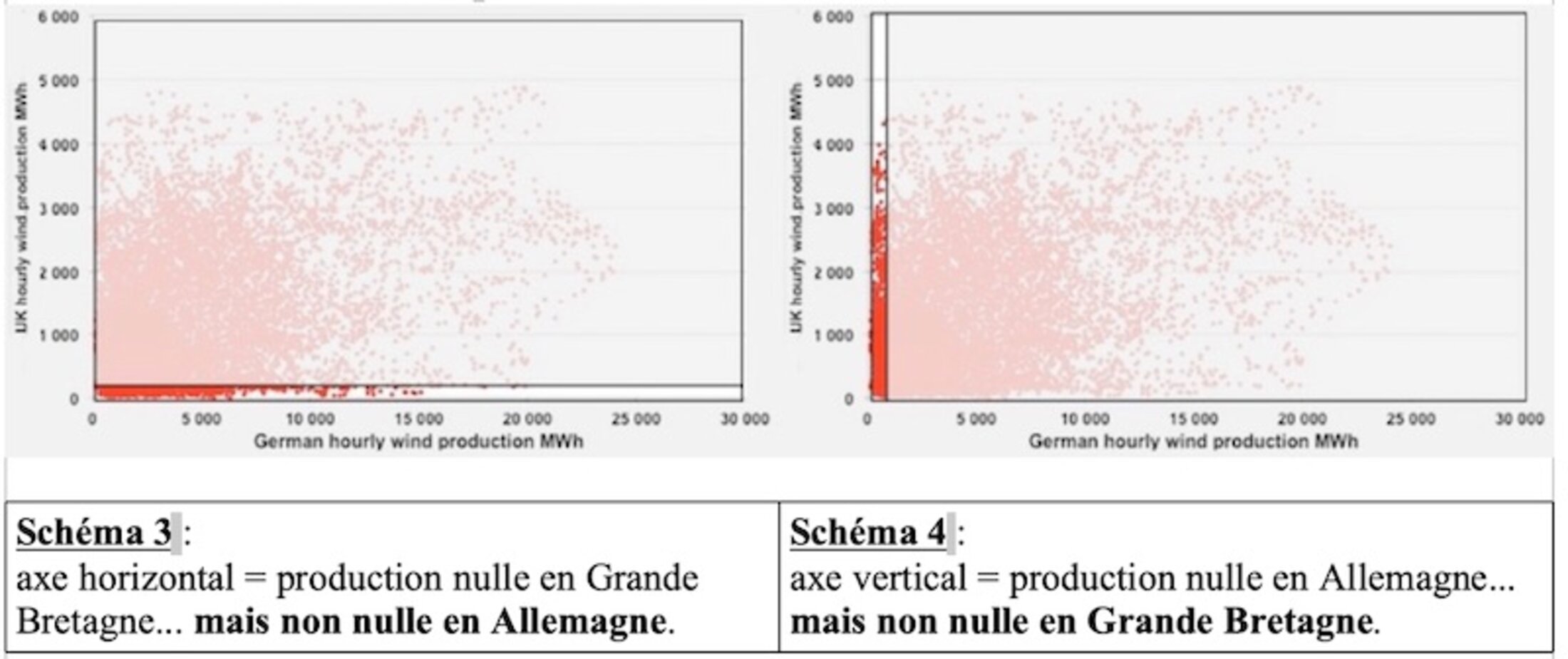

Pour ce faire, il va utiliser une représentation de la production Européenne d'électricité éolienne en forme de « nuage de points » : plusieurs nuages sont proposés pour représenter les corrélations éventuelles entre les productions : Allemagne-France, Allemagne-UK, France-UK, France- Espagne.

=> Cependant, ce type de graphique n'est pas adapté pour répondre à la question posée : pour y répondre, il faudrait représenter sur un même graphique la contribution de chaque pays pour voir si, dans certains cas, la somme des productions serait nulle (ce qui validerait l'hypothèse de non-foisonnement. Ce mauvais choix est donc le second biais.

Agrandissement : Illustration 1

Ce qui de surcroit est totalement faux puisque la droite de régression ne passe pas par l'origine mais par un point où la production horaire de UK vaut 1000 Mwh ...

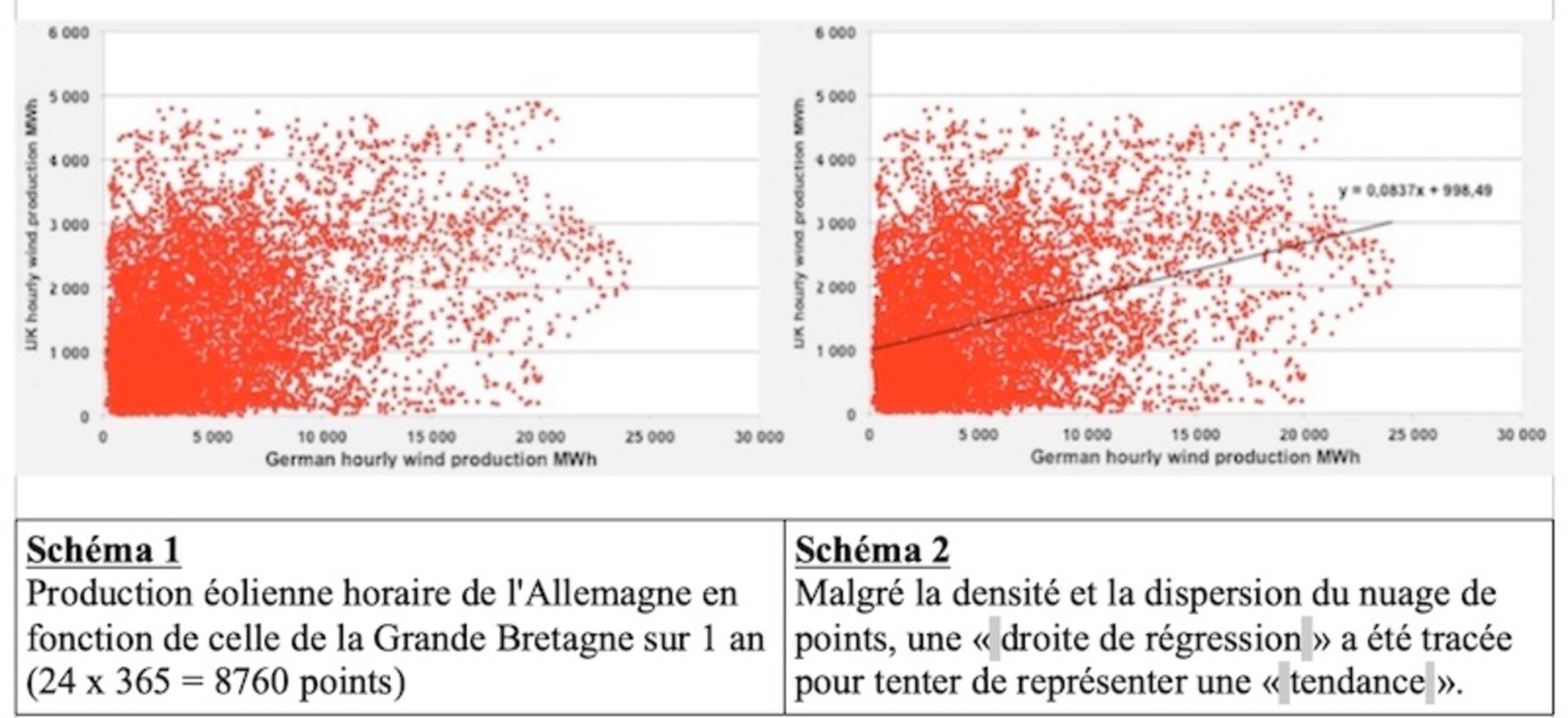

Si vous n'êtes pas familier avec ces questions de représentation, les schémas suivants devraient sans doute finir de vous convaincre :

Agrandissement : Illustration 2

Pour compléter, il faut cependant mentionner que l'auteur JMJ propose un autre graphique qui représente précisément la somme des contributions de chaque pays... (comme je le suggérais).

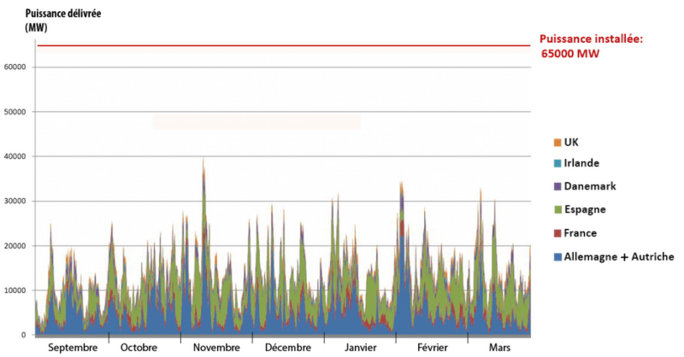

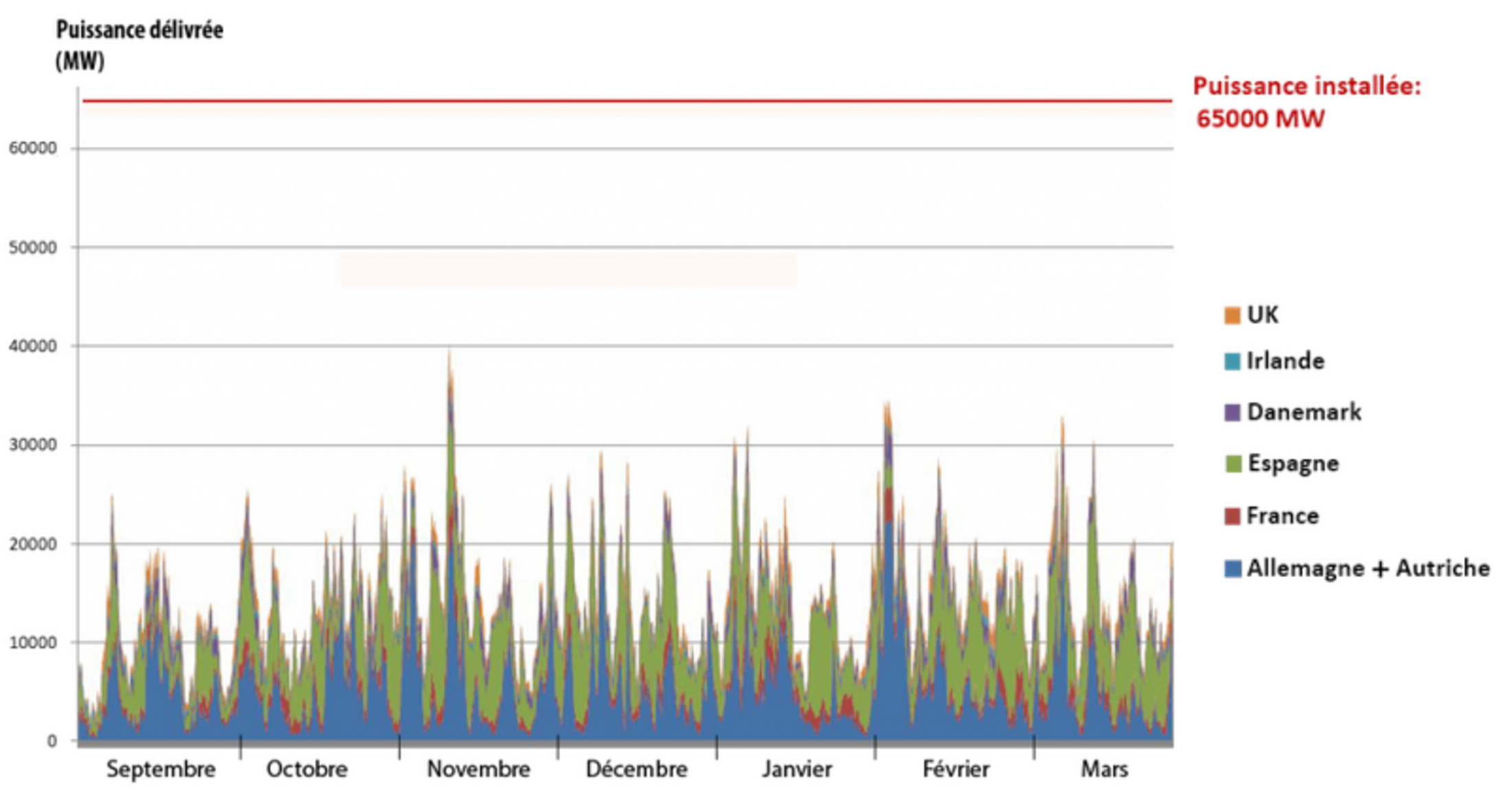

Agrandissement : Illustration 3

C'est précisément ce type de graphique qui devrait permettre de conclure...

Cependant, si l'on constate bien des corrélations entre les pics de productions des 7 pays concernés, on peut noter que :

- En réalité, la production éolienne totale n'est jamais nulle

- Le schéma ne concerne que 7 pays en excluant en particulier la Roumanie qui est un très gros producteur d'éolien

- La puissance installée (65000 MW) concerne la période entre septembre 2010 et mars 2011, alors que la puissance actuellement installée en Europe est de 189000 MW, c'est à dire près de 3 fois plus qu'en 2010.

- En réalité, plus de puissance globale installée se réalise au cours du temps en installant de nouvelles éoliennes, qui ont un meilleur rendement (surtout pour les vents faibles), et dans de nouveaux sites … ce qui augme naturellement le foisonnement.

- Et donc le fait de multiplier par 3 la quantité totale de puissance installée ne revient pas à multiplier par 3 la valeur en chaque point de la courbe, ce qui reproduirait cette courbe à l'identique avec une échelle 3 fois plus grande … ce qui, évidemment, laisserait invariant le rapport entre les pics et les creux.

- => Ne s'agirait-il pas là d'un quatrième biais ?

Malgré les biais évoqués qui minimisent sa réalité : les « nuages de point » aussi bien que ce dernier graphique des productions cumulées démontrent bien l'existence d'un foisonnement entre les productions d'éoliennes, dont la somme n'est jamais nulle.

-c- Les études de l'Ademe et de Engie...

La méthode utilisée par Engie consiste à considérer un parc éolien global, constitué de 11 parcs de même puissance correspondant aux sites des 7 projets lauréats des Appels d'Offres (1, 2 & 3) et des 4 projets pilotes flottants (AMI pilotes), répartis sur l’ensemble des façades maritimes.

Il s'agit donc d'une projection, réaliste, basée non seulement sur les parcs installés actuellement mais sur ceux à venir. Par exemple les 3 premières éoliennes flottantes installées au large de FOS (BdR) ne sont pas encore connectées mais leur production à venir est comptabilisée dans l'étude. Et quand elles le seront (ainsi que les autres prévues), elles contribueront évidemment au foisonnement (à une hauteur que l'on sait estimer par référence aux conditions météo), dans la mesure où cette nouvelle zone de production en méditerranée est très ventée et où le régime des vents n'est pas le même que sur les autres façades maritimes.

https://www.energiesdelamer.eu/images/PDF/Resultats_foisonnementvf.pdf

Cette simulation confirme que les régimes de vent sont complémentaires au niveau temporel, entrainant un foisonnement de la production éolienne.

- << Simulation de l'énergie produite en sortie d’éolienne chaque heure sur les 20 années passées à partir de données de vent au pas horaire (modèles EMD_Europe_ERA5, résolution 1.5km) >>

- Ainsi, << sur l’année, les statistiques montrent qu’un parc éolien réparti entre les façades produirait plus de 20% de sa puissance installée de façon quasi constante, ce ratio montant à près de 30% en période hivernale (où la demande d’électricité est plus forte).

- Les épisodes de vent très faible sur toutes les façades simultanément se réduisent à quelques jours dans l’année, durant l’été. >>

Cette étude en rappelle une autre déjà publiée en octobre 2015 par l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie) :

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/mix-electrique-rapport-2015.pdf

Cette étude explorait techniquement le déploiement des EnR au sein du mix électrique. Il s’agit ici d’une étude scientifique à caractère prospectif et exploratoire et non pas d’un scénario politique.

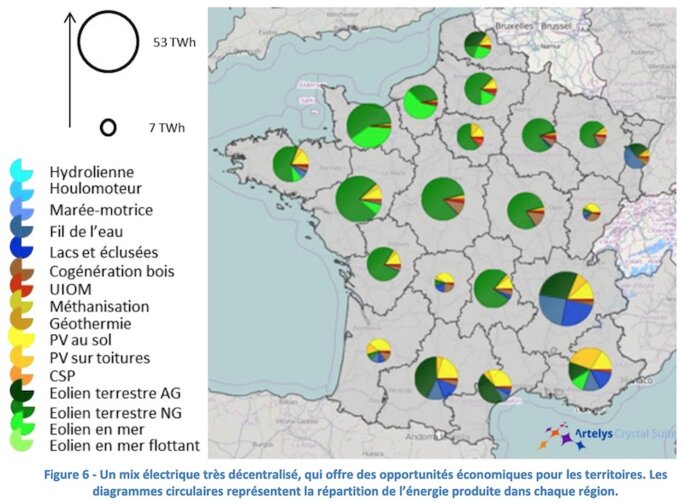

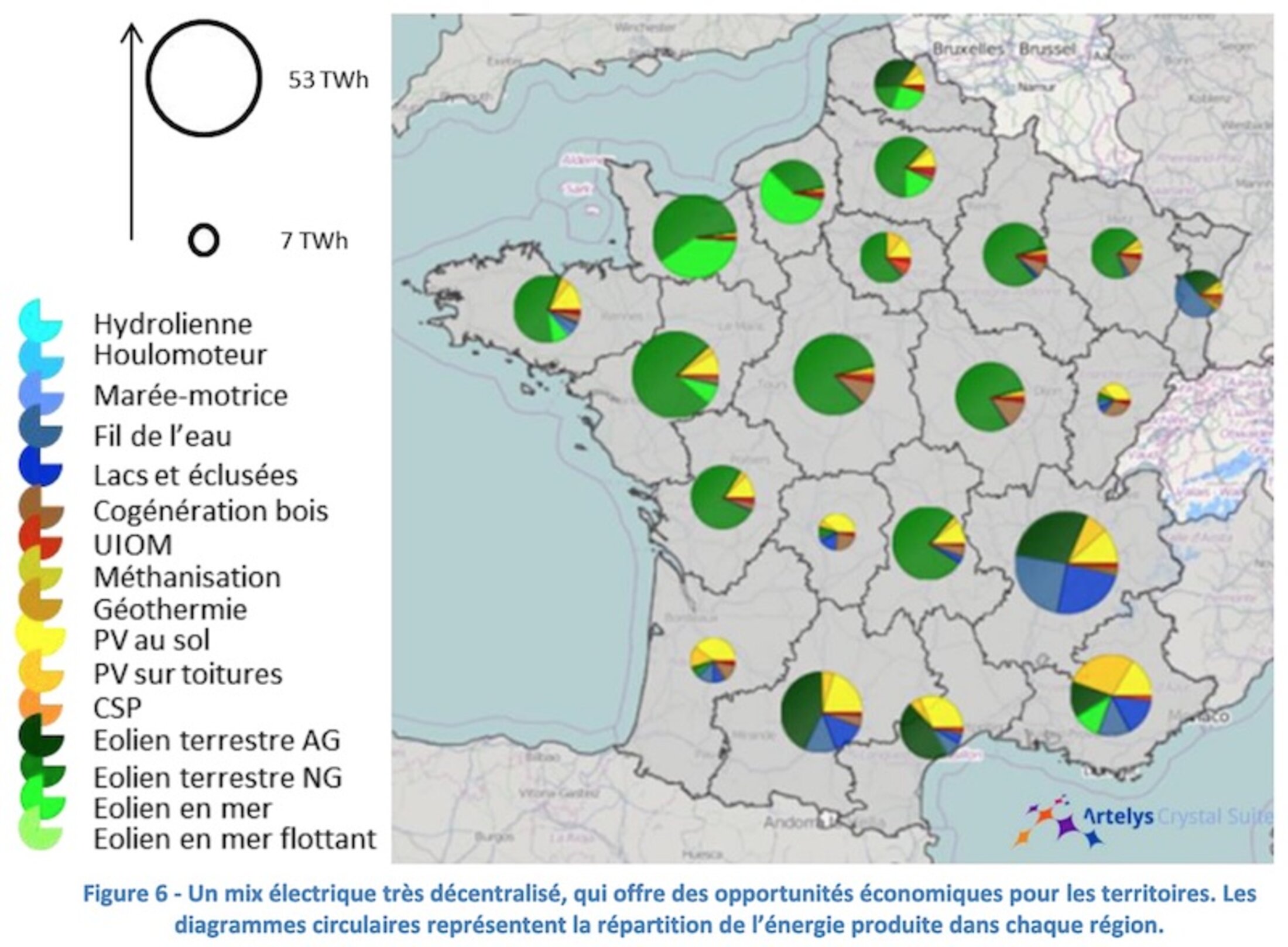

Agrandissement : Illustration 4

- Page 37 : <<... De manière à prendre en compte ces aléas et à construire un mix énergétique qui ne soit pas adapté qu’à un unique scénario climatique (avec des phénomènes spécifiques non représentatifs), l’étude exploite 7 années d’historiques météorologiques à maille régionale et européenne. Les productibles solaires et éoliens ont été générés au pas de temps horaires (sur ces 7 années), pour chacune des 21 régions françaises et des 5 zones frontalières. Ces historiques respectent ainsi la corrélation des productibles entre eux ainsi qu’avec la température (à partir de laquelle ont été construits les scénarios de consommation associés)...>>

- Page 98 : <<... Ce paragraphe expose comment l’équilibre offre-demande est satisfait dans des périodes qui peuvent être considérées comme défavorables pour un mix énergétique 100% renouvelable ...>>

- Page 149 : <<... Il a d’une part été vérifié qu’un mix 100% renouvelable pouvait être robuste à des conditions météorologiques défavorables (notamment des périodes sans vent sur l’ensemble du pays, de vagues de froid, ou de sécheresse) ...>>

Il ne serait pas très sérieux de parler de foisonnement sans se référer à ces deux études de base …

-d- Il n'y a pas de mauvaise question...

...mais parfois des mauvaises réponses, la preuve en sera apportée en annexe. L'annexe regroupera des arguments parfois un peu trop techniques pour être lus tranquillement ! Voyons tout d'abord quelques unes des questions qui se posent et comment on peut y répondre.

-d1- Des conflits d'usage créés par un « envahissement » des éoliennes ?

Cette question ne doit pas être occultée et c'est la raison pour laquelle l'Ademe, dans ses études, fait toujours différentes hypothèses d'acceptabilité, même si l'acceptabilité peut évoluer au cours du temps. Je me trouvais un jour dans un TGV à côté d'un passager qui me montra le paysage avec ce commentaire : « regardez ces pylônes Très Haute Tension, comme c'est beau ! »... Il parlait en technicien connaisseur. On peut en effet apprécier une forme d'esthétique industrielle.

Et après tout, un alignement d'éoliennes, ce n'est pas si moche...

Pour cette raison d'acceptabilité, la tendance qui se développe est d'installer des éoliennes offshore et, parmi elles, les éoliennes flottantes que l'on peut positionner dans des zones plus éloignées des côtes. Cette tendance représente quelques inconvénients (augmentation des coûts de raccordement et de maintenance) et quelques avantages (moindre « pollution » visuelle du paysage, meilleure régularité des vents, moins de turbulences).

Cependant, au niveau des coûts de l'éolien en mer, la tendance est donc à la baisse.

https://www.natura-sciences.com/energie/prix-eolien-photovoltaique-nucleaire431.html

L'emprise (au sol ou en mer) se rapporte à la puissance au m2 que l'on peut installer sur une surface donnée, sachant que cette surface est condamnée pour des usages d'habitation mais peut toutefois être utilisée pour des usages commerciaux, industriels et agricoles... ou de pêche en mer.

Pour limiter l'emprise d'un parc, on peut être tenté de diminuer la distance inter-éoliennes, mais on est limité en cela par des questions physiques liées à la turbulence des pales. Sur cette question, on peut se référer à cette thèse :

« Développement d’un modèle représentatif d’une éolienne afin d’étudier l’implantation de plusieurs machines sur un parc éolien. »

https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/21057851

Le paramètre significatif étant la distance entre éoliennes exprimée en nombre de fois le diamètre des pales, on peut calculer (pour différentes vitesses de vent) la perte de rendement théorique si (à titre d'exemple) on remplace des éoliennes de 2 MW, dont les pales font 100 mètres de diamètre, écartées entre elles de 6 fois ce diamètre, par des éoliennes de 4 MW dont les pales font 120 mètres de diamètre, écartées entre elles de 5 fois ce diamètre (donc toujours 600 mètres, dans les 2 cas).

- pour des vents de 8 m/s, la perte de rendement passe de 7,73% à 9,55 %

- pour des vents de 12 m/s, la perte de rendement passe de 1,94% à 2,27 %

La conséquence de ces résultats est donc que la puissance installée par m2 peut significativement augmenter sans perte de rendement rédhibitoire. C'est ce qui se fait dans des opérations dites de « repowering éolien » qui consistent à remplacer d'anciennes éoliennes par des nouvelles, plus puissantes et implantées au même endroit (le cas échéant sur les même socles).

On voit par conséquent que la pseudo-théorie d'un « envahissement » des éoliennes est utilisée comme repoussoir : du buzz qui surfe sur la vague d'une légitime inquiétude.

Un petit calcul détaillé est reporté dans l'Annexe 1 : l'envahissement des éoliennes.

D'après l'auteur JMJ de la publication déjà citée : << Concrètement la densité de puissance nominale installée dans un champ d’éoliennes situé dans une zone favorable est de l’ordre de 10 MW par km², soit une production annuelle de l’ordre de 20 GW.h par km², quelque soit la taille des éoliennes concernées (en fait cela va de 7 à 12 MW par km², donc 10 est valable pour un calcul en ordre de grandeur). >>.

C'est un ordre de grandeur qui correspond à une situation où on a de la place ... Mais il est utile de comparer cette affirmation à une autre réalité. Par exemple : le Danemark a approuvé la création d'une île artificielle, de 12 hectares (soit 0,12 km2) qui accueillera d'abord 200 puis 600 éoliennes offshore, pour une puissance totale de l'ordre de 10 GW, ce qui implique des éoliennes de 16 MW (En fait : 600 x 16 MW= 9600 MW). https://www.meretmarine.com/fr/content/eolien-offshore-feu-vert-du-parlement-danois-pour-une-ile-artificielle Dans ces conditions, la puissance installée sera de 9600 MW pour 0,12 km2, ce qui donne une puissance de 80000 MW par km2. Rien moins que 8000 fois plus que l'estimation de JMJ.

-d2- Des éoliennes « en nombre considérable » pour palier à leur intermittence ?

Combien faudrait-il d'éoliennes pour produire l'énergie électrique dont nous avons et dont nous aurons besoin à l'avenir. Cette question est naturellement complémentaire de la précédente.

Pour évaluer ce nombre, on doit faire intervenir un certain nombre de données connues à ce jour.

La puissance de certaines éoliennes est à ce jour supérieure à 8 MW alors qu'elle était plutôt de l'ordre de 2 MW il y a une quinzaine d'années.

Le facteur de charge d'un dispositif de production d'énergie se définit par le rapport entre la l'énergie réellement produite par le dispositif et celle qu'il aurait produite s'il avait pu fonctionner 100% du temps à pleine puissance (ce qui n'est jamais le cas). Le facteur de charge des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques traduit donc l'intermittence de ces sources d'énergie, mais il évolue aussi en fonction de l'amélioration des techniques.

Par exemple, pour les éoliennes anciennes, le facteur de charge était de l'ordre de 0,2. Dans de bonnes conditions d'implantation, les éoliennes actuelles atteignent un facteur de charge de l'ordre de 0,3 car elles commencent à produire de l'électricité pour des vents plus faibles.

Un recours massif aux EnR nécessite de compenser les périodes déficitaires malgré le foisonnement (trop peu d'énergie éolienne par manque de vent ou pas d'énergie solaire la nuit) par une production excédentaires à d'autres moments

Cette production excédentaire doit alors être stockée sous différentes formes (chimique dans des batteries, par gravité dans des Stations de Transfert d'Energie par Pompage, par la production d'H2 vert (hydrolyse) et de bio-gaz (ce que l'on nomme « power to gas »). Mais toutes ces transformations ont des rendements très variables allant de 80% à 30% selon les systèmes

Ces données sont incontournables : c'est de la physique, ou de la chimie... il faut faire avec. Pour en savoir plus quantitativement et pour modéliser le réel, on peut envisager deux approches :

- Soit en faisant une projection (dans le futur) de nouvelles implantations d'EnR, dont la production théorique peut s'évaluer sur la base de données avérées (dans le passé), comme les conditions météo réelles qui devront être assez fine (pas horaire), sur une période assez longue (plusieurs années), avec un pas géographique assez précis (quelques kilomètres).. Ce sont ces études qui ont été réalisées par Engie et par l'Ademe.

- Soit en modélisant le processus de production-consommation-stockage d'énergie par une simulation dynamique, avec des hypothèses et des paramètres que l'on pourra ajuster pour explorer les possibilités.

Pour compléter la première approche (Engie, Ademe), nous allons explorer la seconde. La simulation est accessible à l'adresse : http://commente.free.fr/transition/simul_foisonnement.ods

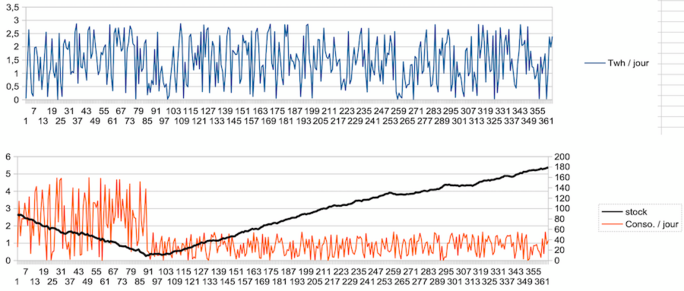

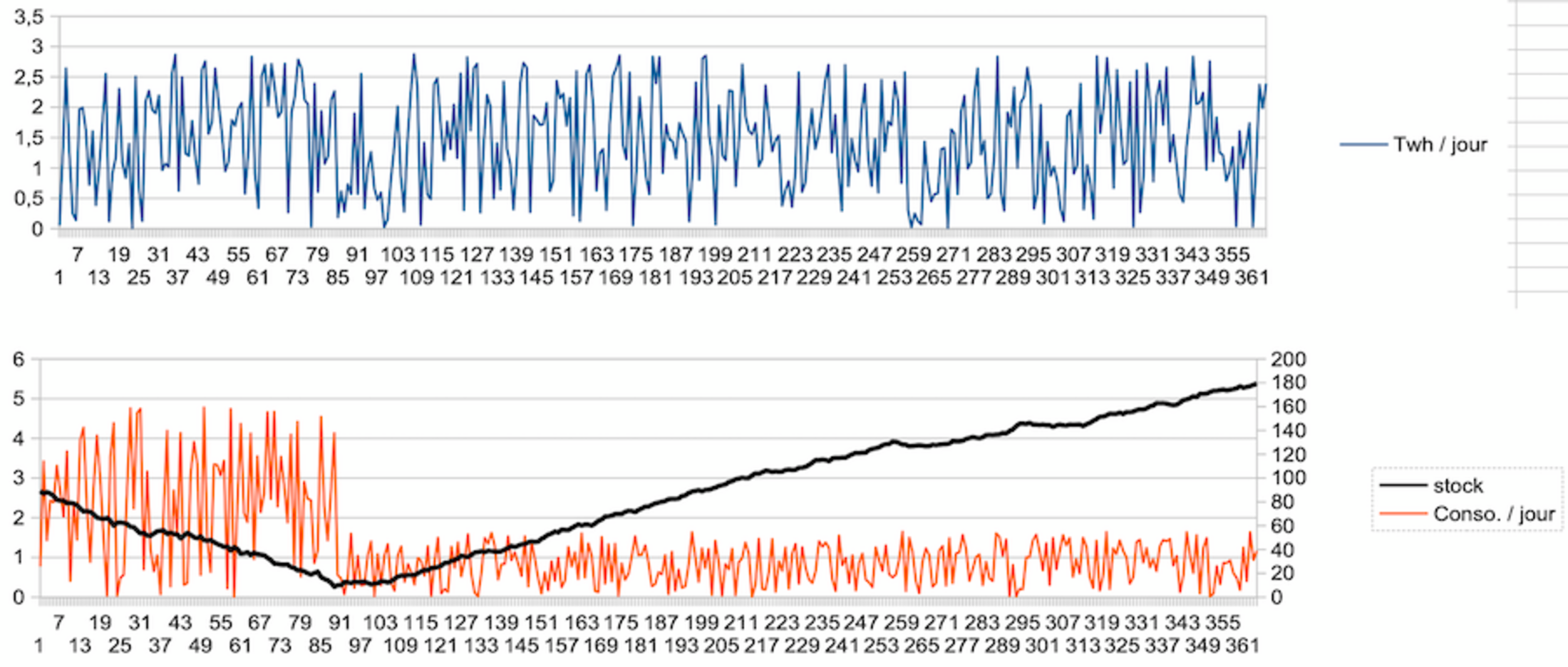

Les courbes ci-dessous représentent une modélisation du processus de production-consommation-stockage d'énergie électrique.

Agrandissement : Illustration 5

La courbe bleue représente la production électrique (aléatoire) des éoliennes sur 365 jours. La courbe rouge représente les consommations (aléatoires aussi), avec un trimestre pendant lequel la consommation est en moyenne 3 fois supérieure à celle du reste du temps.

La courbe noire représente, dans ces conditions, l'évolution de l'électricité disponible au cours du temps sur une année.

Partant par exemple d'un « stock initial » de 90 Twh d'électricité, la simulation montre que la quantité d'énergie électrique disponible est toujours suffisante.

Avec ce stock initial, l'électricité disponible avoisine zéro en fin d'hiver et termine vers 180 Twh environ en fin de cycle annuel. Il faut noter que :

- ce résultat fixe un ordre de grandeur mais il n'a (par construction) qu'une valeur statistique.

- cette quantité de 180 Twh n'est pas la quantité d'énergie électrique réellement disponible, car il faut pouvoir la stocker, et faire donc intervenir les rendements des différentes transformations qui interviennent dans le stockage-déstockage. Les détails sont reportés en annexe.

Cette simulation illustre un processus dynamique de production-consommation-stockage d'énergie électrique. Elle a été établie avec les paramètres suivants :

- Nombre d'éoliennes = 25.000, d'une puissance unitaire de 8 GW, avec un facteur de charge = 0,3

- Ces paramètres déterminent la production théorique = 525,6 Twh par an

- La production réelle est de cet ordre mais varie aléatoirement en restant proche de cette valeur.

- La consommation varie aléatoirement en restant proche de la valeur 435 Twh par an.

- La perte d'énergie entre la production de 525 Twh nécessaire pour pouvoir consommer 435 Twh est de l'ordre de 90 Twh. : c'est l'énergie perdue lors du processus de stockage-déstockage.

Toutes les précisions seront données dans l'Annexe 2 : palier à l'intermittence des éoliennes qui donne également accès à la simulation.

-d3- Des centrales thermiques comme conséquence des EnR (et des éoliennes) ?

Les énergies renouvelables sont intermittentes, la cause est entendue, et le paragraphe précédent a montré l'ordre de grandeur des compensations par stockage à mettre en place pour assurer en toutes circonstance la stabilité du fonctionnement du système électrique.

Avec toute la « distanciation » nécessaire vis à vis d'une modélisation et en arrondissant les chiffres, on a pu évaluer que pour disposer d'environ 400 Twh électriques, il faudrait grosso modo en produire un quart en plus, soit 500 Twh.

La simulation qui a été réalisée prend en compte une production aléatoire, sans aucun effet de foisonnement, et une consommation très déséquilibrée pouvant se décomposer par exemple sous la forme suivante :

- 1 trimestre hivernal à 200 Twh et 3 autres trimestres à 67 Twh, pour totaliser environ 400 Twh

- Le système fonctionne à la condition de disposer d'un « stock » initial de l'ordre de 100 Twh.

- Le cycle annuel se termine avec une surproduction théorique qui permet de reconstituer le stock énergétique initial … et même bien au delà.

La question fondamentale est celle de la nature de ce stock.

Dans l'analyse du processus stockage-déstockage, il est clair qu'on n'a pas le droit d'occulter l'existence et la nature de l'énergie intervenant dans ce stock :

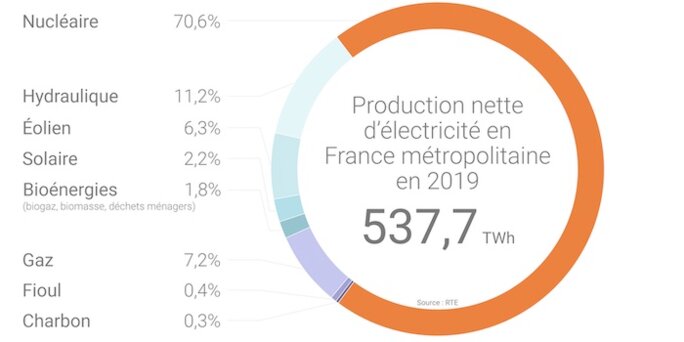

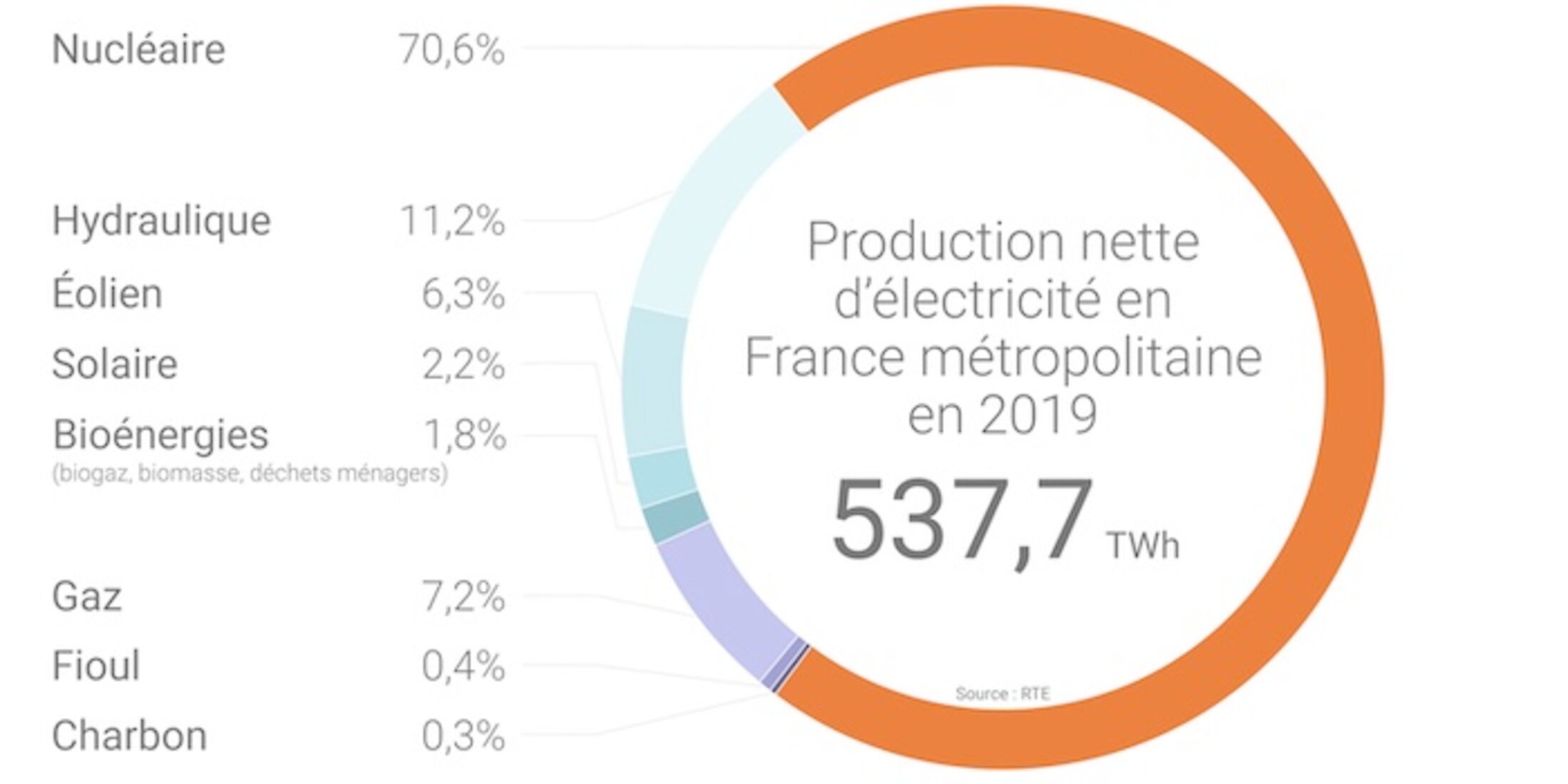

- L'hydraulique, qui représente 11,2% de la production, soit environ 60 Twh

- Les bioénergies …....….......... 1,8% …............................................. 9,7 Twh

- Le Gaz …............................... 7,2% …........................................... 38,7 Twh

La somme de ces énergies dépasse la quantité d'énergie nécessaire à l'équilibre dynamique du système (100 Twh).

Pour une part (barrages hydrauliques), ce stock se reconstitue tout seul, naturellement.

Pour une autre part (centrales électriques au gaz), il faut soit importer du gaz naturel (ce qui n'est pas très bon), soit le remplacer par du bio-gaz (qui a un rendement de production pas très bon).

Si l'on rentre dans les détails de la question du stockage-déstockage, en résumé et en ordres de grandeurs, il résulte des hypothèses qui ont été formulées que :

- Avec un stock énergétique initial (100 Twh réellement disponible), le fonctionnement du système éolien est robuste, même sans foisonnement.

- Pour pouvoir disposer de 400 Twh et pour reproduire le stock initial, il faut pouvoir produire 500 Twh, le surplus permettant de reconstituer la part non-renouvelable du stock initial, en produisant du bio-gaz en remplacement du gaz naturel.

- Ces résultats respectent (heureusement !) le principe de conservation de l'énergie : stock initial (100) + énergie produite (500) = stock final (200) + énergie consommée (400) !

- Même dans l'hypothèse d'un foisonnement total des productions EnR tout comme dans l'hypothèse d'une production très majoritairement voire 100% nucléaire, l'équilibre du réseau électrique exige de répondre à deux types de contraintes :

- la variabilité des consommations à court terme (sur une journée ou quelques journées)

- la variabilité de long terme (saisonnière)

- Pour y répondre, il est faut pouvoir disposer de différents moyens de stockage, sous différentes formes, d'une énergie qui peut se transformer en énergie électrique.

Dans sa publication, JMJ affirme à très juste titre :

<<... comme l’éolien est variable, les moyens complémentaires doivent être mobilisables en quelques heures ... Et ces moyens de pointe, il n’y en a pas trente-six : ce sont soit des barrages... soit des centrales à combustibles fossile (en particulier du gaz) ...>>

Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi le cas du nucléaire ...

<< … parce que le nucléaire est incapable, pour des raisons techniques, d’avoir une production qui varie de 50% en quelques heures ou même quelques jours. >>, dit-il. Cette dernière affirmation mérite cependant quelques précisions qui seront apportées en Annexe 3 : Des centrales nucléaires manoeuvrables ?

Dans le passé (avec du nucléaire et sans EnR), dans le présent (avec les deux) ou dans le futur (sans nucléaire et sans énergies fossiles) se pose la question d'un mix de stockage énergétique. L'importante variation saisonnière des consommations se résout majoritairement par l'utilisation de centrales électriques au gaz et par le stockage hydraulique.

On a montré la possibilité de remplacer le gaz (fossile) par du biogaz fabriqué en utilisant les excédents de production électrique par EnR ... mais ce remplacement n'a pas un très bon rendement.

Cette question est précisée en Annexe 4 : Des centrales thermiques comme conséquence des EnR ? et elle est illustrée par la simulation : http://commente.free.fr/transition/simul_foisonnement.ods

-d4- Pourquoi ne pas développer massivement le stockage par des STEP ?

Il existe actuellement en France 6 principales STEP en activité offrant une capacité d’appoint significative au réseau électrique national (par ordre de puissance de turbine) :

- Grand’Maison en Isère, d’une puissance en turbine de 1 790 MW ;

- Montézic dans l’Aveyron (910 MW) ;

- Super-Bissorte en Savoie (730 MW) ;

- Revin dans les Ardennes (720 MW) ;

- Le Cheylas en Isère (460 MW)

- La Coche en Savoie (330 MW)

Soit une puissance totale d'environ 5000 MW. https://www.connaissancedesenergies.org/fiche-pedagogique/hydroelectricite-stations-de-transfert-d-energie-par-pompage-step

Les STEP sont unanimement reconnues comme offrant une possibilité de stockage de masse intéressante, avec de bons rendements et des temps d'accès très rapides (de l'ordre de quelques minutes). Elles nécessitent de gros investissements mais pour une durée de très long terme. Alors pourquoi ne pas en installer plus ?

- Tout d'abord il faut trouver des sites adéquats, offrant des dénivelés suffisants entre le réservoir haut et le réservoir bas, qui peut être une rivière, la mer, un barrage existant. Et ces sites ne sont pas pléthoriques. Pourtant :

- <<... le potentiel est là, affirment notamment certains représentant syndicaux d’EDF. "Rien qu’en Savoie, il y aurait encore 2500 MW de potentiel, et plus de 6000 MW dans toutes les France", avançait un délégué syndical du groupe lors d’une rencontre avec la presse ...>>

- Dans son rapport sur l’hydroélectricité à l’horizon 2050, l’AIE suggère le développement de STEP marines (connectées à des unités de production par éoliennes offshore) et identifie la Normandie et la Bretagne comme des sites propices à ce type de développement, lais aussi sur les côtes méditerranéennes.

- Un article de l'Usine nouvelle de 2017 https://www.usinenouvelle.com/article/pourquoi-edf-n-investit-pas-plus-dans-les-step-pour-le-stockage-des-energies-renouvelables.N620998 posait la question de l'investissement dans les STEP, alors que d'après https://www.actu-environnement.com/ae/news/plan-stockage-electrique-edf-2035-30933.php4 il serait question de "Tripler les capacités de stockage d'EDF" ...

- Dans un autre article : « La STEP : un trésor énergétique à (re)découvrir en France » https://www.contrepoints.org/2020/09/03/379175-la-step-un-tresor-energetique-a-redecouvrir-en-france les auteurs Michel Gay et Serge Gil rappellent le rapport Dambrine qui avait identifié en 2006 plusieurs sites potentiels, notamment en Savoie et le long de la Durance. Par exemple le cirque de Morgon (voir la carte), qui offre des conditions intéressantes d’aménagement. Ce cirque couplé au lac de Serre Ponçon <<...pourrait turbiner environ 1400 GWh/an d’électricité « propre » (deux fois plus que l’usine électrique de Serre-Ponçon) , mobilisable en quelques minutes...>>

- Cependant, ces auteurs rapportent (comme d'autres) un obstacle important : la non-acceptabilité d'une partie des citoyens (désignés comme écologistes politiques) << qui veulent bien d'un stockage pour les excédents des EnR mais qui craignent … de noyer les espaces verts...>>. Ce n'est pas une mince affaire car il s'agit d'expliquer, de convaincre ... ce qui peut prendre du temps.

- Quel est donc l'obstacle majeur ? <<...Tout simplement l’ouverture des concessions hydroélectriques à la concurrence, imposée par l’Europe depuis 2010… Pour toute nouvelle ouverture de centrales hydroélectriques – dont les STEP font partie –, ou pour toute augmentation de puissance supérieure à 20%, EDF serait mis en concurrence avec d’autres entreprises à la suite d’un appel à projets obligatoirement passé par l’Etat...>>

L'intérêt des STEP est unanimement reconnu, en atteste par exemple la note n°11 de février 2019 (Les notes scientifiques de l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques) concernant « Le stockage de l’électricité », présentée par Mme Angèle Préville, sénatrice. Cette note est bien documentée sur le plan technique. Mais quelques affirmations font problème :

- « le stockage est un moyen de répondre aux besoins de flexibilité du système. Pour autant, il est excessif de le présenter comme une condition nécessaire de l’essor des EnR variables, car il n’est qu’un levier de flexibilité parmi d’autres. »

- « C’est seulement dans le scénario Watt, qui est un scénario de rupture basé sur un déclassement rapide du parc nucléaire et des EnR atteignant 70 % du mix de production, que pourrait apparaître un espace marchand pour le stockage de l’électricité en 2035 »

- « Les besoins annuels de stockage inter-saisonnier sont évalués à une quarantaine de Twh dans les études de l’Ademe. Cette solution implique l’arrivée à maturité des technologies Power to gas to power qui en sont encore au stade du démonstrateur. Là encore cependant, le problème de l’urgence ne se pose pas, puisque la question du stockage inter-saisonnier n’interviendra pas avant 2035. »

Par conséquent, les 40 Twh de « stock » électrique évoqués dans cette note n°11 ne nécessiteraient (pour reconstituer le stock énergétique annuel) qu'un excédent d'énergie bien moindre que celui envisagé dans le paragraphe -d3- ci-dessus … qui était donc très pessimiste !

Les déclarations de cette note n°11 montrent qu'à l'évidence le problème n'est pas technique, mais politique, dans la représentation de l'urgence à changer de monde : l'urgence de passer d'un monde d'abondance énergétique, de gaspillages et de dépenses ostentatoires pour certains et de misère pour d'autres … à un monde de sobriété et d'efficacité pour tous, impliquant un abandon le plus rapide possible des énergies fossiles et nucléaires.

Il faut donc être clair, l'objection à cette position n'est pas d'ordre technique mais d'ordre politique. C'est bien au niveau politique que doit se situer le débat : contre les visions court termistes, contre la soumission de notre politique énergétique aux intérêts privés et aux directives européennes.

-d5- Et le solaire dans tout ça ?

Par cette petite contribution, nous n'avons rien démontré de nouveau. Nous n'avons fait que confirmer ce que d'autre (des professionnels du domaine) avaient déjà démontré.

Clairement, cela n'a pas beaucoup de sens de considérer un moyen unique de production énergétique pour remplacer les énergies fossiles et l'énergie nucléaire.

Toutefois ici, on a volontairement occulté la production d'énergie solaire, par exemple. Quelques mots pour conclure sur le sujet.

Le remplacement des énergies fossiles s'accompagnera mécaniquement d'une augmentation des consommations d'énergie électrique produite par des EnR, même si l'on met en œuvre une politique d'économie et d'efficacité énergétique. Par exemple, la mobilité électrique pourra emprunter la double voie de la pile à Hydrogène et des batteries électriques. Vraisemblablement les deux, selon les contextes d'usage.

A noter que l'achat de voitures électriques et hybrides en Europe a dépassé le million de véhicules l'an dernier et que le parc automobile français comporte environ 40 millions de véhicules, dont 200.000 voitures électriques.

Avec le taux actuel de progression, on atteindra bientôt le million de véhicules hybrides et électriques en France. Considérons une puissance moyenne de 40 Kwh par véhicule, ce qui est le bas de la fourchette (une « petite » Zoe possède une batterie de 52 Kwh).

La charge totale de ces batteries représentera donc 40 millions de Kwh (40 Gwh), utilisés successivement en production et en restitution.

Si on met ces véhicules en charge dans la journée, sur les lieux de travail (dans des parkings couverts de panneaux solaires), dans la plupart des cas les conducteurs rentreront le soir chez eux en n'ayant consommé qu'une faible partie de l'énergie stockée dans leur batterie.

Disons pour fixer un ordre de grandeur que la moité de l'énergie stockée pourrait rester disponible, soit rien moins que 20 Gwh.

Cette énergie pourrait alors constituer un stock permettant de lisser les pics de consommation, avec une connexion au réseau fonctionnant dans les deux sens. La voiture ne se rechargerait sur le réseau électrique qu'en cas de disponibilité suffisante sur le réseau. Inversement, elle pourrait contribuer à son équilibre.

-e- Peut-on conclure, provisoirement ?

… en redisant peut-être qu'il n'y a pas de « mauvaise » question, mais quand même parfois des questions mal posées, fallacieuses, induisant de mauvaises réponses...

La transition énergétique est une affaire grave, suffisamment complexe à mettre en œuvre pour éviter les réponses de mauvaise foi, car personne n'a à y gagner.

Certes, on peut se tromper dans des analyses, et ce n'est pas forcément dramatique si l'on se donne les moyens de corriger les erreurs.

À la question initialement posée (et mal-posée) :

« Pourrait-on alimenter la France en électricité uniquement avec de l’éolien ? »

la réponse est évidemment NON, pas uniquement avec de l'éolien.

Mais assurément OUI avec de l'éolien et quelques autres moyens permettant de produire et de stocker des EnR. On l'a vu, le débat doit être porté aussi bien au niveau de notre politique nationale que des injonctions européennes. C'est ce que semblent oublier certains argumentaires se satisfaisant d'un débat purement technique et d'un statu quo politique.

Concluons provisoirement sur une dernière remarque : le 27-01-2021, RTE et l’AIE (Agence Internationale de l'Energie) publient leur étude sur les conditions d'un système électrique à forte part d’énergies renouvelables en France à l’horizon 2050. <<...Alors que la France et un nombre croissant de pays dans le monde se fixent des objectifs ambitieux pour atteindre la neutralité carbone, les énergies renouvelables variables comme l'énergie éolienne et solaire devraient devenir les principaux éléments constitutifs des systèmes électriques du monde entier...>> https://www.rte-france.com/actualites/rte-aie-publient-etude-forte-part-energies-renouvelables-horizon-2050

Dernier élément concernant la transition énergétique et la variabilité des productions et des consommations électriques : ne pourrait-on pas renverser la représentation usuelle de la production industrielle … en se disant que l'industrie doit être au service des citoyens et non pas l’inverse, ce qui permettrait d’envisager une organisation du travail qui instituerait l’effacement des consommations industrielles : certaines productions pourraient fonctionner au ralenti en cas de production insuffisante d'électricité, ce qui se fait déjà actuellement mais à une moindre échelle.

Ce serait une solution efficace pour minimiser les pics de consommation.

Il y a urgence : faisons donc foisonner les idées ... et les EnR !!!

Le débat contradictoire est un instrument pour la connaissance

et un outil pour la démocratie !

Version du 30-01-2020

ANNEXES

Annexe 4 : Des centrales thermiques comme conséquence des EnR ?

Annexe 1 : l'envahissement des éoliennes.

Pour répondre à la question de la puissance au m2 que l'on peut installer sur une surface donnée sans trop perdre en rendement, repartons de la thèse déjà citée.

https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/21057851

Page 127 :

<<… l’augmentation de la distance entre les deux éoliennes, conduit à une augmentation de la puissance fournie par la machine à l’aval ... avec une vitesse à l’infini amont plus élevée, le phénomène de mélange entre le sillage d’une machine et du vent environnant devient plus importante. Ce mélange participe à la récupération de l’énergie cinétique par le sillage et augmente la vitesse de ce dernier. Dans ce cas, la production d’énergie de la deuxième machine est améliorée. L’étude de l’interaction de plusieurs machines en cascade avec un espacement constant entre deux machines successives, montre que la différence des puissances entre deux éoliennes successives diminue au fur à mesure que l’on s’éloigne de la première machine …>>

Le paramètre significatif n'étant pas la distance entre les éoliennes en tant que telle, mais la distance exprimée en nombre de fois le diamètre D de l'éolienne, on va considérer :

- 2 éoliennes identiques dont le Diamètre est D1=100m, distantes entre elles de 6.D1 = 600m.

- et ensuite 2 autres éoliennes identiques, plus grandes, de diamètre D2=120m., également distantes de 600 m. Cette fois-ci ces éoliennes seront distantes de 5.D2 (5.D2 = 600m).

On peut alors comparer les résultats :

- pour un vent de 8m/s

- 6D1 => éolienne diamètre 100 m de 2 MW => perte = 7,73 % = 0,155 MW => reste = 1,845 MW

- 5D2 => éolienne diamètre 120 m de 4 MW => perte = 9,55 % = 0,382 MW => reste = 3,618 MW

- => perte supplémentaire = 0,227 MW mais une puissance disponible supplémentaire de 1,773 MW

- pour un vent de 12 m/s

- 6D => éolienne diamètre 100 m de 2 MW => perte = 1,94 % = 0,39 MW => reste = 1,961 MW

- 5D => éolienne diamètre 120 m de 4 MW => perte = 2,27 % = 0,45 MW => reste = 3,955 MW

- => perte supplémentaire = 0,06 MW mais une puissance disponible supplémentaire de 1994 MW

Ces résultats montrent qu'avec un vent relativement fort, la perte de puissance est négligeable et que, même avec un vent plus faible, la baisse du rendement du dispositif passe de 7,73% à 9,55%, ce qui n'est pas rédhibitoire dans la mesure où l'éolienne plus récente plus grande et plus puissante délivrera sa puissance avec moins de vent.

Ces résultats contredisent les indications suivantes de JMJ :

- <<... on a noté que pour un champ d’éoliennes la puissance délivrée par unité de surface est en première approximation indépendante de la taille des éoliennes. En effet, des éoliennes plus puissantes sont aussi plus grandes et doivent être plus espacées pour que le vent soit efficace sur toutes les éoliennes (car l’écoulement immédiatement derrière une éolienne est perturbé).

- Concrètement la densité de puissance nominale installée dans un champ d’éoliennes situé dans une zone favorable est de l’ordre de 10 MW par km², soit une production annuelle de l’ordre de 20 GW.h par km², quelque soit la taille des éoliennes concernées (en fait cela va de 7 à 12 MW par km², donc 10 est valable pour un calcul en ordre de grandeur) ...>>

- <<... Pour fournir 500 TW.h (soit 500.000 GW.h) avec des éoliennes fournissant 20 GW.h par km², il faudrait « planter » une surface favorable de : 490.000 ÷ 20 ≈ 25.000 km²

- Soit environ 5% du territoire métropolitain, ce qui représente à peu près la superficie actuellement occupée par les villes, les routes et les parkings ...>>

Annexe 2 : palier à l'intermittence des éoliennes.

Nous avons exploré la modélisation du processus de processus de production-consommation-stockage d'énergie électrique produite par des éoliennes.

En résumé, voici le principe. On considère sur 365 jours :

- La production « théorique » d'un grand nombre d'éoliennes. La valeur journalière de la production est obtenue par l'intermédiaire d'une fonction mathématique qui donne un nombre décimal aléatoire (compris entre 0 et 1) que l'on multiplie par un facteur proportionnel au nombre d'éoliennes en tenant compte de leur facteur de charge.

- Par cette construction, la production comporte donc un facteur aléatoire pouvant être nul, ce qui correspond à une hypothèse de non-foisonnement

- La consommation « théorique » est définie par une autre fonction aléatoire dont le résultat est indépendant du premier, ce qui signifie que la production et la consommation ne sont absolument pas corrélées. Pour que cette consommation soit réaliste, elle est ajustée par un facteur multiplicatif destiné à rendre compte des disparités saisonnières. On peut en effet avoir un trimestre d'hiver pendant lequel la consommation est 3 ou 4 fois supérieure à celle le reste du temps.

- Chaque jour est évalué le stock d'énergie électrique disponible :

- partant d'un stock initial d'électricité disponible (représentant les réserves hydrauliques, ou de gaz... converties en électricité et compté en MWh)

- on ajoute chaque jour la production électrique du jour et on y retranche la consommation électrique du jour.

- On obtient ainsi une courbe qui représente un état virtuel du stock d'électricité.

- Pour connaître l'énergie électrique réellement disponible, il faut multiplier chaque cycle de conversion par un facteur de rendement. Par exemple, le cycle stockage-restitution d'électricité par batterie peut avoir un rendement de l'ordre de 80%, de même que par l'intermédiaire d'une STEP. Par contre, ce rendement pourra n'être que de 25% par le power-to-gas-to-power (fabrication de biogaz et restitution d'électricité par une centrale à gaz, à cycle combiné). D'où l'intérêt majeur à développer les productions hydro-électriques ainsi que les STEP.

Les courbes obtenues par simulation modélisent le processus de production-consommation-stockage d'énergie électrique.

Simulation accessible par ce lien : http://commente.free.fr/transition/simul_foisonnement.ods

Avec les paramètres utilisés, la fourniture utile 435 Twh nécessite une production de l'ordre de 525 Twh (c'est un ordre de grandeur car cette valeur est fabriquée aléatoirement, et il est possible de changer la valeur des paramètres utilisés ici).

Dans ces conditions, la fourniture utile d'énergie s'obtient en divisant la valeur de la production par un facteur de l'ordre de 1,2 ou 1,3.

Ces résultats contredisent formellement les affirmations de JMJ, reproduites ci-dessous :

<<... Avec des éoliennes de 2 MW de puissance nominale (qui font de l’ordre de 100 m de haut), fournissant donc environ 4 GWh par an en zone favorable, il en faudrait environ 125.000 éoliennes pour produire les 500 TWh mentionnées plus haut.

Si nous supposons que la moitié de l’électricité éolienne est consommée lorsqu’elle est produite, mais que pour l’autre moitié il faut stocker, avec un rendement de 25%, alors il faut environ 300.000 éoliennes de 2 MW pour produire 500 TWh (soit 62.000 qui produisent sans stockage, et 240.000 qui produisent avec stockage, donc une fourniture utile divisée par 4, la même chose que 65.000 sans stockage, et on retrouve bien la production brute de 125.000 éoliennes au total) ...>>

Annexe 3 : Des nucléaires manoeuvrables ?

En théorie il est possible de faire du « suivi de charge » i.e. faire varier la puissance de fonctionnement de certaines centrales nucléaires. D’ailleurs EDF fait sa pub sur le thème « Une production nucléaire plus flexible, au service du développement des énergies renouvelables ».

Mais en réalité, ça n’a pas l’air tout à fait aussi simple…

=> Voir cette thèse :

« Optimisation du pilotage d’un Réacteur à Eau Pressurisée dans le cadre de la transition énergétique à l’aide d’algorithmes évolutionnaires » : https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01678043/document

=> Et aussi:

« La modularité du parc nucléaire français dans la transition énergétique : focus sur le suivi de charge.

Des centrales nucléaires manœuvrables bien que peu souple » https://www.sia-partners.com/fr/actualites-et-publications/de-nos-experts/la-modularite-du-parc-nucleaire-francais-dans-la

Mais surtout :

=> les actions de baisse de puissance peuvent entrainer des instabilités et un risque d’emballement de la réaction, avec ce que les spécialistes appellent un « Empoisonnement au xénon ». Voir: « Effet du xénon sur le pilotage d'un réacteur »

https://fr.wikipedia.org/wiki/Empoisonnement_au_x%C3%A9non

« Dans un réacteur nucléaire, l'empoisonnement au xénon est le phénomène de production et d'accumulation du xénon 135, un puissant absorbeur de neutron, étouffant la réaction nucléaire d'un réacteur à l'arrêt, ou provoquant des oscillations de puissance dans les réacteurs de grande taille.

… Cet étouffement de la réaction nucléaire s'était produit sur le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl à la suite d'une réduction volontaire de puissance. Mais ensuite, afin de maintenir la puissance du réacteur dans le but de réaliser un essai sur la partie non nucléaire de l'installation, les opérateurs ont relevé les barres de contrôle au-delà de la limite autorisée ce qui a fait entrer le réacteur dans une zone de fonctionnement instable (coefficient de vide positif) et provoqué son auto-emballement.»

Il est vrai qu’à Tchernobyl, des erreurs de pilotages ont été réalisées… Est-on sûr que ça ne peut pas se reproduire ? Cela dit, je ne suis pas un spécialiste du domaine !

=> En réalité, la « modularité » du parc nucléaire n’est que théorique, car nos centrales nucléaires fonctionnent à plein régime et ne peuvent assurer aucune augmentation de puissance pour équilibrer la demande.

… à plein régime… pour celles qui ne sont pas arrêtées pour des raisons techniques.

Voir le dossier de RTE : « L’équilibre offre-demande d’électricité pour l’hiver 2020-2021 » https://assets.rte-france.com/prod/public/2020-11/Rapport_hiver%202020-2021_novembre%202020%20DEF_0.pdf . Le planning prévisionnel des arrêts de centrales en dit plus long qu’un discours (figure 8 du document RTE indiqué ci-dessus).

On est donc complètement dans la situation que j’ai décrite, d’un nécessaire recours aux centrales au gaz et à l’hydraulique pour réguler le réseau.

Et si on produisant massivement des EnR, les périodes de surproduction permettraient un stockage du surplus (par l'intermédiaire de STEP et avec un complément de biogas) qui éviterait le recours aux fossiles.

Annexe 4 : Des centrales thermiques comme conséquence des EnR ?

Avec toute la distanciation nécessaire vis à vis d'une modélisation et en arrondissant les chiffres, on a pu évaluer que pour disposer d'environ 400 Twh électriques, il fallait grosso modo en produire un quart en plus, soit 500 Twh.

Le système fonctionne à la condition de disposer d'un « stock » initial de l'ordre de 100 Twh.

Une consommation très déséquilibrée peut se décomposer par exemple sous la forme suivante :

1 trimestre hivernal à 220 Twh et 3 autres trimestres à 60 Twh, pour arriver à un total de 400 Twh soit un écart entre consommations trimestrielles de 220 – 60 = 160 Twh.

Sur un trimestre, la production est le quart de 500 Twh soit 125 Twh

Par conséquent, le manque sur le 1° trimestre est de 220-125 = 95 Twh.

Ce manque est compensé par le stock de départ de 100 Twh. et il y reste alors une réserve de 5 Twh en fin de 1° trimestre.

L'excédent de production sur les 3 autres trimestres est de 3 x (125 – 60) = 195 Twh

L'excédent total en fin de cycle annuel serait donc de 195+5 Twh = 200 Twh.

Avec un rendement moyen de 50% dans l'opération de stockage-déstockage, cet excédent pourra reconstituer la moité en énergie électrique, soit 100 Twh, c'est à dire le stock de départ pour continuer l'année suivante avec un stock initial à celui de l'année précédente.

En réalité, il faut préciser la nature de ce fameux « stock » et de sa reconstitution.

Il faut alors considérer les données de production d'électricité par type :

Agrandissement : Illustration 6

- L'hydraulique représente 11,2% de la production, soit environ 60 Twh

- Les bioénergies …....... 1,8% …...................................... 9,7 Twh

- Le Gaz …..................... 7,2% …...................................... 38,7 Twh

Evaluons les ordres de grandeur.

Pour disposer du stock nécessaire d'environ 100 Twh, on mobilisera environ 70 Twh d'hydraulique et de bioénergies, plus environ 30 Twh de gaz.

C'est chose possible dès demain, si l'on accepte d'utiliser du gaz (comme on le fait actuellement) … qui n'est pas une EnR.

Sinon, il faudra le remplacer par du biogaz, malgré un rendement de fabrication très mauvais, disons 0,3 (i.e. 30%).

Avec un tel rendement, fabriquer les 30 Twh de gaz qui sont nécessaires aura un coût énergétique d'environ 100 Twh électriques.

Mais pour le reste, l'énergie hydraulique est principalement produite par des hydroliennes au fil de l'eau et par des barrages dont le niveau se reconstitue naturellement par les rivières qui les alimentent. Et la reconstitution du stock par pompage dans les STEP est actuellement très minoritaire et avec un rendement supérieur à 80%.

Autrement dit, l'ordre de grandeur de l'énergie électrique totale nécessaire pour produire l'énergie électrique constituant le stock de départ serait finalement de l'ordre de 100 Twh.

On a vu que l'excédent cumulé de production électrique sur les 3 derniers trimestres serait de l'ordre de 200 Twh. Le double !

Donc il y a de la marge ... et cette marge permettrait de se passer totalement du gaz naturel et de le remplacer par du biogaz.

Il faut insister sur la nécessité de pouvoir piloter les productions et consommations d'électricité, dans des laps de temps très courts. C'est la raison pour laquelle :

les gestionnaires de tous les réseaux du monde cherchent à mettre en œuvre des outils automatiques d'effacement des consommations (industrielles ou individuelles) pour maîtriser la demande lorsqu'elle est excessive par rapport aux disponibilités

le recours aux centrales électriques à gaz est incontournable, même avec une production électrique massivement nucléaire (non-intermittente)

Il serait donc totalement inexact d'associer les centrales thermique au problème de l'intermittence des EnR.

La simulation qui a été présentée illustre la dynamique d'un processus complet de déstockage-production-consommation-stockage, processus qui permet de résoudre en même temps les deux problèmes : intermittence et grande variabilité des consommations,

il suffit de produire un peu plus d'électricité éolienne que la stricte énergie finale nécessaire à la consommation (avec un facteur multiplicatif qui pourrait être de l'ordre de 1,25)

de surcroît, cette surproduction permettrait de remplacer le gaz naturel par du biogaz.

Avec de l'éolien et quelques autre moyens permettant de produire et de stocker des EnR, on pourra assurément sortir des énergies fossiles et de l'énergie nucléaire.

A condition de s'en donner les moyens !

Texte de synthèse : Bifurquons !

Simulation : http://commente.free.fr/transition/simul_foisonnement.ods

Diaporama : Pour une transition énergétique

Questions-Réponses sur la transition énergétique