Délibération présentée au Conseil municipal de Grenoble le 25 mars 2024.

Par un heureux hasard de calendrier, le Haut Conseil pour l’Egalité nous rappelle qu’il y a un siècle jour pour jour, le 25 mars 1924, il était décidé que les filles et les garçons suivraient les mêmes programmes dans l’enseignement secondaire et auraient des épreuves identiques au baccalauréat. C’est un anniversaire qui se trouve être en résonance avec la présente délibération, car cela posait une pierre dans le domaine de l’égalité des genres et de l’histoire de l’école de la République.

La délibération, qui vous est présentée maintenant, porte sur la co-organisation par la Commission Internationale d’Histoire de la Révolution française et la Ville de Grenoble, d’une journée d’étude intitulée : « Femmes, matrimoine et Révolution ». Elle se tiendra le 14 juin prochain à l’auditorium du musée de Grenoble.

En effet, entre 1789 et 1795, l’étau s’est desserré autour des femmes et certaines d’entre elles, n’appartenant pas le plus souvent à la classe des « honnêtes femmes » de la bourgeoisie, des marginales en rupture avec leur milieu, des femmes de lettres, des artistes, des femmes du peuple, ont pu acquérir une autonomie politique et pour toutes de nouveaux droits, passant en quelques années de l’absence de statut juridique sous l’Ancien Régime à celui de sujet de droit privé : ainsi, dès 1790, un mari ne peut plus faire enfermer son épouse ou ses enfants, dès 1791, le mariage est assimilé à un contrat civil et en 1792 la clause du divorce par consentement mutuel est incluse dans la nouvelle loi révolutionnaire sur le divorce, d’inspiration laïque et anti-féodale ; cette dernière sera évidemment abrogée par la Restauration en 1815, mais la clause du divorce par consentement ne réapparaîtra dans la loi française qu’en 1975 ! Une longue période d’obscurité pour les femmes liée au code Napoleon.

Une évolution sociétale majeure donc, qui n’a été rendue possible que par la radicalisation politique survenue au moins pendant la première partie de la Révolution. A partir de 1789, les clubs de femmes et les sociétés populaires féminines non mixtes prospèrent partout ; surgit aussi une « Sociéte fraternelle des deux sexes défenseurs de la Constitution », où s’illustrent Louise Keralio, Pauline Leon et Claire Lacombe ; à Paris les femmes, à l’appel de la « fruitière » Reine Audu, font le siège de Versailles en octobre et ramènent la famille royale au Louvre ; en mars 1792, Pauline Leon, figure majeure du Club des citoyennes républicaines et révolutionnaires, à laquelle d’ailleurs nous avons donné le nom d’une rue au conseil de décembre 2022, présente à la tribune de la Convention une pétition réclamant le port de la cocarde pour les femmes et l’égalité civique.

Mais, l’insurrection du 20 avril 1795, déclenchée par les femmes pour réclamer du « pain et l’application de la Constitution de 1793 » sera suivie d’une répression d’une grande violence qui marquera la fin de l’expression publique des femmes. A la suite de 4 décrets promulgués à leur encontre, elles seront renvoyées sans ménagement dans leur foyers et elles retomberont dans leur silence et dans l’oubli. Pour très longtemps.

Ce colloque s’inscrit naturellement dans la lignée des travaux menés par des militantes féministes et avec une volonté d’entamer un dialogue entre les historien-nes et toutes celles qui dans le champ des sciences sociales, ont concouru à l’émergence du « matrimoine », notamment l’anthropologue Ellen Hertz, qui, dans un ouvrage intitulé « Le musée cannibale », nous a invité à repenser notre « patrimoine » . Certes, comme elle l’affirme, « les dictionnaires, les grands récits historiques sont venus compliquer les choses. Car – je la cite encore - le prétendu néologisme n’en est pas un et l’histoire de son existence suivie de celle de son effacement révèle tout un programme. »

En effet, les études lexicographiques, entreprises à partir d’un trésor du patrimoine franco-allemand le « französiches etymologisches Wörterbuch », ont fait la démonstration que le terme de « matrimoine » existait bel et bien au Moyen Age dans la langue française, jusqu’à son effacement progressif au 17e siècle. Il servait alors à désigner un héritage matériel au féminin distinct de la dot.

A ce premier sens, Ellen Hertz a voulu adjoindre le sens d’héritage symbolique produit par les femmes, distinct du « patrimoine », ce qui a depuis conduit à des productions d’historiennes, issues du monde du spectacle vivant ou du théâtre, telles Aurore Evain ou Mélanie Traversier.

Toutefois, il ne faudrait pas voir dans le « matrimoine » un simple « patrimoine au féminin » , il constitue plutôt une approche qui invite à interroger la notion couramment admise de « patrimoine » et de « mémoire institutionnelle », qui en sont issues, en tant que produit d’une histoire patriarcale et coloniale.

Ce colloque international réunira donc à Grenoble le 14 juin prochain des universitaires (je tiens ici à remercier le président de la CIHRF, Pierre Serna), venus de France et de l’étranger, ainsi que les Archives Nationales et le musée de Grenoble, qui mêleront approches historique, archivistique et muséographique, et qui nous permettront de restituer la place des femmes, les raisons de leur effacement ou de leur invisibilisation, et de mettre au jour le croisement des différentes formes de discriminations de sexe, de classe ou d’origine ethnique en utilisant des outils des savoirs critiques comme l’« intersectionnalité », notamment au sujet de l’histoire coloniale des Caraïbes et des Antilles pendant la Révolution.

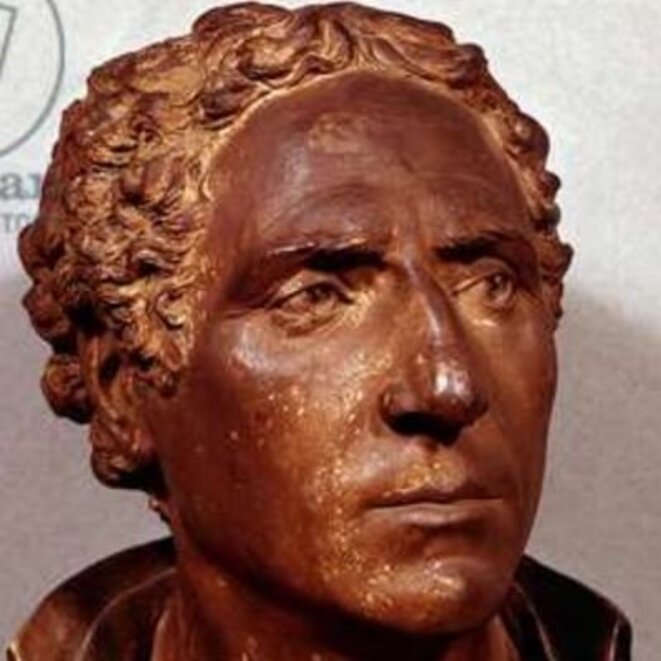

Pour ce qui est de l’histoire de Grenoble, cité alpine qui a joué un rôle de premier plan dans l’histoire révolutionnaire française, le constat fait précédemment est tristement valable ; mais, sur le célèbre tableau d’Alexandre Debelle, propriété du musée de Grenoble, commémorant la Journée des tuiles du 7 juin 1788, on peut apercevoir des femmes armées menant des émeutiers face aux troupes du roi Louis XVI. Or, la Fontaine des Trois Ordres qui est, comme vous le savez, le principal monument commémorant le centenaire de la Révolution à Grenoble, ni ne fait la mention de ces actrices historiques féminines, ni n’a laissé la trace de ces femmes du peuple, « herbières » (c.a.d. des marchandes de légumes exerçant place aux Herbes) et autres « gantières » qui ont participé à la renommée de la ville ; elles ont ainsi été effacées de notre imaginaire, de notre espace public et en définitive de notre mémoire collective !

Elles étaient bien là pourtant, alors il s’agit aujourd’hui pour nous de leur redonner chair et de les honorer.

Je vous invite donc toutes et tous à venir assister à la journée du matrimoine le 14 juin, qui promet d'être passionnante !

@jsoldeville @jsoldeville@mastodon.social

Pour prendre connaissance du programme de la Journée du Matrimoine du 14 juin à Grenoble

https://cihrf.info/blog/colloquematrimoine/