Depuis 1804 et l'instauration du Code civil, une disposition scandaleuse voulue par Napoléon Bonaparte en personne, interdisait la recherche de la paternité naturelle créant au profit des hommes « le plus exorbitant des privilèges, celui de pouvoir repousser la femme qu'il a flétrie et l'enfant dont il est le père » (selon les mots de l'avocat grenoblois Henri Baroz en 1907).

L'article 340 du Code, dégradant pour les femmes et les enfants, avait des effets sociaux et humains dramatiques : suicides, infanticides, féminicides, prostitution, etc. Dans le Département de l'Isère et à Grenoble, il avait également contribué à l'augmentation du nombre d'abandons d'enfants et à l'institution officielle des tours dites « d'abandon », qui offraient la possibilité aux filles-mères de confier dans le plus total secret le destin de leurs enfants non désirés (et abandonnés par leurs géniteurs).

Un tournant se produisit 1834 avec leur suppression par le préfet de l'Isère Pellenc sous la monarchie de Juillet ; la domination de l'ordre moral masculin allait alors faire peser tout le poids de la faute sur la seule femme confrontée à la honte et à l'opprobre publique, pendant une période très en amont de la Séparation, où le poids que l'Eglise catholique exerçait sur la société française était écrasant. Désormais les enfants trouvés et abandonnés, y compris les nouveaux nés, seraient « déplacés » en Ardèche et en Oisans, provoquant une effroyable surmortalité parmi eux.

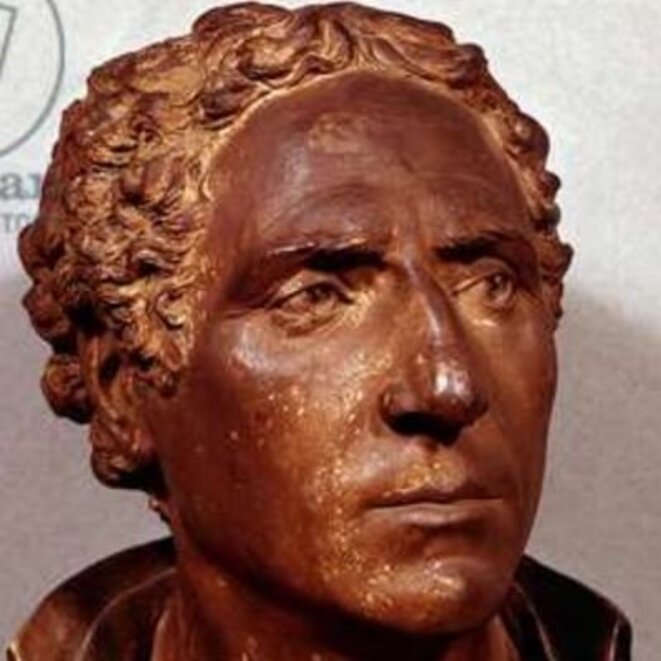

Gustave Rivet, né à Domène en 1848, qui a fait ses études au lycée Stendhal de Grenoble et a rencontré Victor Hugo en 1871 à Paris (en 1878, il a publié « Victor Hugo chez lui »), est scandalisé par la situation honteuse infligée aux femmes et aux enfants non reconnus. Il décide d'en faire le combat de sa vie. Professeur (au lycée Charlemagne à Paris), il est révoqué un temps pour avoir manifesté ses idées par trop républicaines ; il se alors lance dans le journalisme et la politique ; il sera élu député aux élections législatives à Grenoble en 1883 (face à un autre républicain radical, Aristide Rey, ancien « communeux » et internationaliste, proche de Bakounine).

Dès son élection de 1883, Gustave Rivet dépose un premier projet de loi visant à admettre la recherche de paternité interdite par l'article 340 : toutefois c'est un échec. Mais il revient encore à la charge en 1890, en 1890, en 1895 (avec l'appui de J.Jaurès), en 1897 et enfin en 1900, avant de devenir sénateur en 1903. Lors du dépôt de sa proposition en 1883, les journalistes de la presse mondaine s'étaient moqués d'un projet de loi jugé par eux « aussi invraisemblable » et le jeune député-poète (il a alors 35 ans) avait reçu quolibets et plaisanteries gauloises de la part de certains de ses collègues.

Mais, peu à peu, grâce notamment au soutien d'Alexandre Dumas fils, à la constitution de groupes féministes appuyant son projet et aussi grâce à une éloquence peu commune, proche de celle de Victor Hugo, décrivant la triste situation des filles séduites, puis délaissées par leurs lâches conquérants, l'opinion publique bouge enfin. Le vote interviendra finalement le 23 janvier 1912 au terme d'un long processus : la proposition de loi est d'abord discutée, puis renvoyée devant une commission le 15 novembre 1910, après ce combat de 27 années de G. Rivet « la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée » !

source : Bernard François, Les Enfants trouvés du Dauphiné, éd. de Belledonne , 2008

@jsoldeville