La réforme des retraites présentée par Emmanuel Macron à la fin 2022 et au début de 2023, s’appuie fortement sur les travaux menés par le Conseil d’Orientation des Retraites (C.O.R.), et en particulier sur son rapport annuel de septembre 2022. La logique centrale de l’argumentation gouvernementale repose sur l’idée de la nécessité de l’équilibre des comptes, qui correspond à la vision finalement très traditionnelle et orthodoxe des finances publiques qui ne considère que les soldes des recettes et dépenses, sans s’interroger véritablement sur l’importance relative des masses en jeu et les ressorts des différents facteurs qui jouent sur celles-ci. Le raisonnement sous-jacent est fort classique : les dépenses sociales tendraient spontanément à déraper, et il faudrait alors les réduire ou les comprimer au nom d’un équilibre qui serait systématiquement menacé. Dans le cas des retraites, la position officielle utilise un argument qui semble apparemment assez fort : l’évolution des structures démographiques. Il s’agit du fait, bien connu par les statisticiens et par le grand public, que le vieillissement de la population se traduit par un poids croissant du nombre des retraités face à une population active en diminution relative. Comme nous sommes dans un régime de retraite par répartition, ce sont les actifs qui cotisent et financent, en temps réel, les pensions des retraités. Le ratio actifs /retraités se dégraderait donc, et les actifs ne pourraient plus financer les pensions des retraités. Nous allons voir dans quelle mesure ces éléments sont fondés et à quel point ils peuvent expliquer un éventuel déséquilibre financier des retraites, et in fine justifier une « réforme ».

L’argument démographique

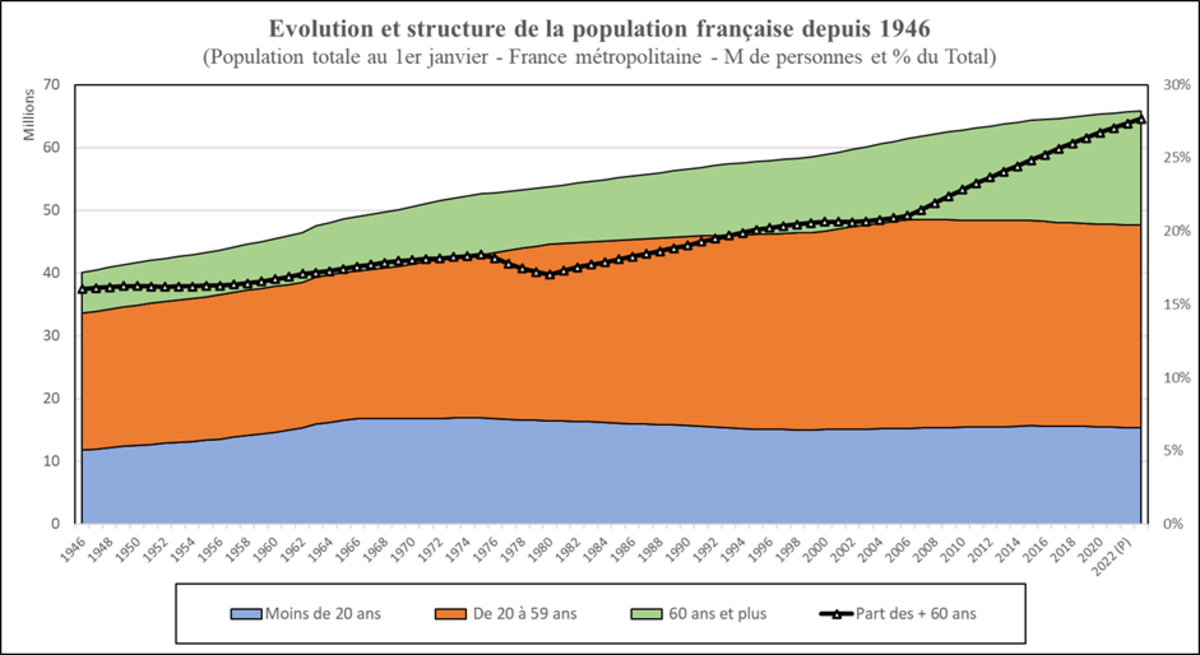

La France vieillit ! Cela semble une évidence, et pourtant l’examen attentif des chiffres nous présente une réalité très légèrement différente de celle que l’on veut bien nous montrer. Qu’entend-on d’abord par vieillir ? Si on parle de l’évolution biologique, tous les êtres vivants vieillissent constamment. En sciences sociales, il s’agit de la structure de la population qui, à un moment donné, voit sa composition se modifier dans le sens de l’accroissement de la part relative des personnes que l’on considère comme « âgées ». C’est en grande partie le résultat de conventions socio-culturelles. On partira tout d’abord des données très classiques du recensement[1] et de l’évolution de la structure par âge de la population telle qu’elle est actuellement observée (voir Figure 1). Du 1er janvier 1946, la population légale française (au sens du recensement) est ainsi passée de 40.125.230 personnes à 65.834.837 personnes au 1er janvier 2023 (chiffre provisoire), soit un accroissement de + 64, 1 % en 77 ans. Il s’agit toutefois de la seule population métropolitaine, à laquelle il faut ajouter 2.207.754 personnes des départements d’Outre-mer (DOM) pour obtenir une population totale de 68.042.591 personnes (il faut noter que la précision est illusoire). Le choix d’un champ restreint ici s’explique pour des raisons de continuité du territoire, dont les contours ont beaucoup varié sur cette période historique[2].

Une analyse rapide de la structure par âge permet de mieux cerner le phénomène du « vieillissement ». La population s’est accrue de manière assez régulière sur la période, mais c’est sa composition qui a surtout évolué. Comme c’est bien connu, les années d’après-guerre ont été celles du « baby-boom » et donc du rajeunissement de la population dans les années 1950. La part des moins de 20 ans a atteint son point maximum en 1966 avec 34,2 % de la population totale (ce qui apparaît aussi à la lecture de la pyramide des âges de l’époque). En conséquence, la partie de la population en âge de travailler (20-59 ans) continue à peu près de croître sur la période et sa part relative culmine en 2005 avec 54,1 % du total (si l’on excepte les 3 premières années d’après-guerre dans la série). Ce n’est qu’à partir de ce moment-là que le vieillissement devient apparent, puisque la part des + de 60 ans y dépasse les 21 % et atteint finalement les 27,7 % en 2023, comme on peut le noter avec l’accélération en 2006 de la courbe exprimée en % sur l’échelle de droite. Ce phénomène est donc relativement récent (15 ans environ) et pas assez prononcé pour influer massivement sur la population de retraités !

Figure 1

Agrandissement : Illustration 1

Source : ID Bank INSEE

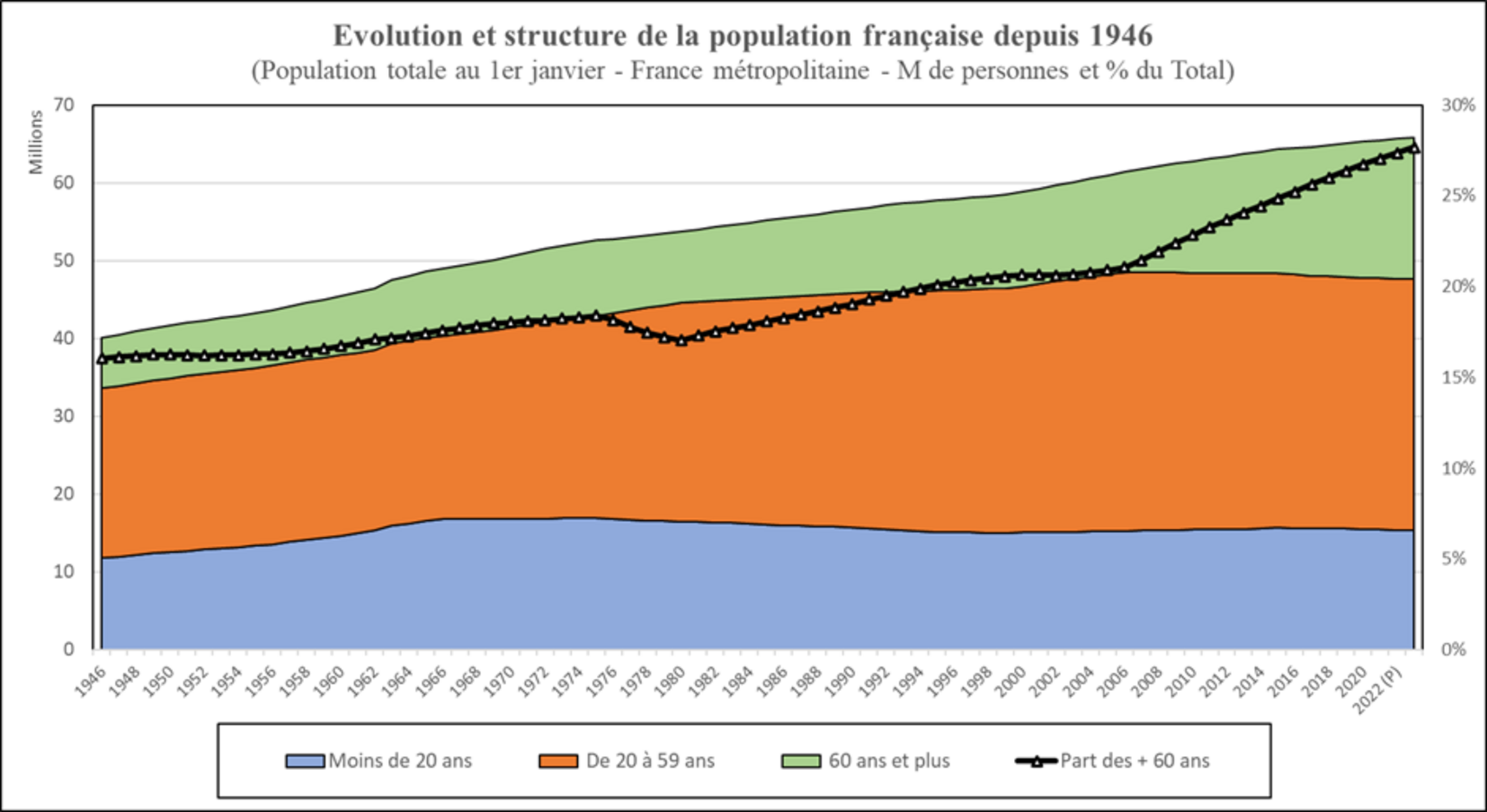

Mais c’est surtout l’évolution de la population active[3] qui doit nous fournir les clés du déséquilibre démographique. L’analyse courante repose sur sa définition au sens du BIT[4], qui est la plus pertinente pour en étudier les composantes (Figures 2 et 3)[5]. La Figure 2 décrit l’évolution de la population active de 1975 à 2021 (seule période actuellement disponible selon la source), et sa composition par sexe. On notera tout d’abord que la population ayant un emploi (et les chômeurs dans cette acception) est passée de 23,2 Millions en 1975 à 30,1 Millions en 2021, soit une multiplication par 1,3 en 46 ans (ou un accroissement de + 30 %), alors que dans le même temps le nombre des Hommes actifs a très peu augmenté (de + 10 % en moyenne). En revanche, le nombre des Femmes actives a quasiment explosé, avec une multiplication par 1,6 (de 9,2 M à 14,7 M) ! Comme le montre la courbe de la part des femmes en % du total (axe de droite) sur le graphique, celle-ci est passée de 39,6 % à 48,9 %, et on peut pratiquement affirmer que les deux sexes font aujourd’hui jeu égal ou presque sur le marché du travail. Il n’en est évidemment pas de même pour les conditions de travail et les revenus. Néanmoins, l’entrée rapide des femmes dans l’emploi, qui s’accélère pendant les vingt premières années puis se ralentit à partir de 1997, marque un réel tournant dans la société française.

La population active masculine a en effet stagné en niveau relatif et même légèrement reculé en valeur absolue en 2018, ce qui s’explique en grande partie par l’amenuisement progressif de la tranche d’âge des 25-49 ans, la plus active, dès le début du XXIème siècle et la forte augmentation corrélative de celle des 50-64 ans (+ 61 %), qui reflète l’arrivée massive des baby-boomers aux portes de la retraite. En revanche, le nombre des femmes actives qui sont rentrées plus tard que les hommes dans l’emploi reste encore très important aux âges de pleine activité (la tranche des 25-49 ans a augmenté de+ 72 %), même si la tranche des 50-64 ans croît encore plus (+ 156 %) car elle reflète le poids des emplois tardifs, plus spécifiques à la population féminine...

Figure 2

Agrandissement : Illustration 2

Source : Insee, enquête Emploi 2021, séries longues sur le marché du travail (corrigées pour les ruptures de série)

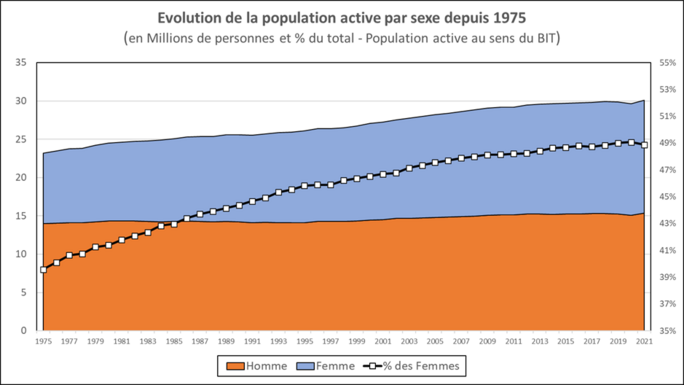

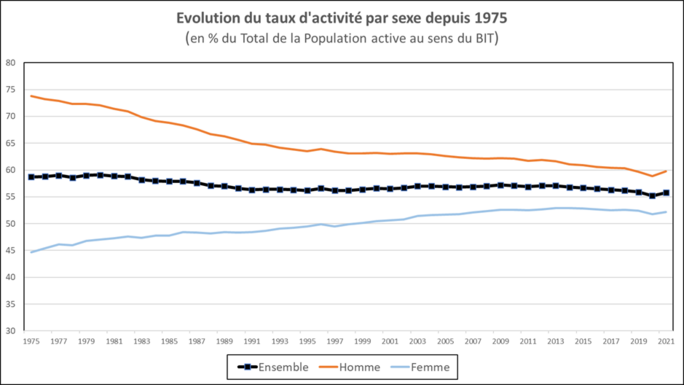

L’évolution symétrique et opposée des tendances de l’activité chez les deux sexes est encore plus mise en évidence dans le graphique 3, qui représente l’évolution du taux d’activité, c’est-à-dire du rapport entre la population active et celle de la tranche d’âge de référence[6] (sachant que le taux global se calcule en fonction de celle en âge de travailler, soit de plus de 15 ans). On y constate en particulier le fort déclin du taux d’activité masculin qui perd près de 15 points (de 73,8 % à 59,8 %), avec une chute plus marquée dans les années 1980 et 1990 pour la tranche d’âge 50-64 ans, que l’on peut attribuer au début du durcissement du marché de l’emploi pour les seniors. En revanche on a pu assister à un petit redressement au début du XXIème siècle pour ces mêmes catégories (50-64 ans en particulier), voire même à un léger rebond en fin de période lié à la crise sanitaire. En ce qui concerne les femmes, l’évolution est globalement inverse. Après une augmentation rapide du taux d’activité dans la première moitié de la période, où l’activité des femmes gagne plus de 5 points (de 44,7 % en 1975 à 49,9 % en 1996), celui-ci continue de progresser à un rythme plus lent au siècle suivant en se maintenant au-dessus du niveau de 50 % pour atteindre 52,2 % en 2021. Au total, l’écart de taux d’activité entre les sexes se réduit considérablement, passant de 29,1 points en 1975 à 7,6 points en 2021 (soit une division par plus de 4 !).

Ce rapprochement entre les sexes, qui recouvre néanmoins des situations d’emploi moins favorables pour les femmes, conduit à une relative stagnation du taux d’activité global, puisque la baisse d’activité des hommes est à peu près compensée en moyenne par la montée de celle des femmes. De 58,7 % en 1975 le taux global passe à 55,8 % en 2021, soit un très faible tassement. D’autres facteurs rentrent également en compte, comme l’allongement de la durée des études qui fait chuter de près de 20 points le taux d’activité des 15-24 ans (pour les deux sexes), qui se fixe à 39,7 % en 2021. Au total, le taux d’activité reste néanmoins encore assez élevé, loin des discours alarmistes entendus ces dernières années. Il tend même à se redresser pour certaines tranches d’âge qui représentent le cœur de l’activité, à savoir les 15-64 ans, où il atteint 73,0 % en 2021, soit le plus haut niveau depuis que l’INSEE le mesure au sens du BIT (1975). C’est la précarisation croissante de l’emploi qui pose véritablement un problème dans notre société... bien plus que des prévisions toujours discutables.[7]

Figure 3

Agrandissement : Illustration 3

Source : Insee, enquête Emploi 2021, séries longues sur le marché du travail (corrigées pour les ruptures de série)

L’effet de la productivité

Toutefois, le fond du problème n’est pas l’équilibre démographique, qui joue certes un rôle important, mais c’est l’équilibre financier qui est surtout en cause dans les débats actuels, puisque l’argument principal qui est actuellement utilisé en faveur de la réforme repose sur l’idée qu’il existerait un déséquilibre d’ordre structurel entre recettes et dépenses des régimes de retraite, qui serait lié à une dérive supposée « naturelle » des dépenses sociales. Sans trop rentrer dans le débat philosophique que sous-tendent ces assertions, il faut tout d’abord reconnaître que cela dépend en premier lieu de la façon dont sont réparties les richesses produites entre les membres actifs et retraités de la société. C’est une question très classique dont la réponse est d’abord économique, et qui en fait dépend fondamentalement de la capacité productive d’une société (c-à-d de sa capacité à produire plus ou moins de richesses) et donc de son niveau de productivité moyen (ou global).

La productivité est une notion économique très ancienne, qui correspond en fait à un constat central dans l’histoire des sociétés humaines, à savoir que toute production de richesses requiert un effort donné que l’on peut mesurer en unités de travail (nombre de travailleurs ou d’heures de travail le plus souvent). C’est donc, dans son sens le plus universel, un rapport entre la quantité de produits de l’activité humaine et la quantité de travail nécessaire pour les obtenir. Cette définition reste très générale et peut être interprétée de diverses manières. Comme tout ratio, on peut d’abord le lire de plusieurs façons. On peut le comprendre, ainsi que son dénominateur le suggère, comme la production que l’on peut réaliser avec une quantité donnée de travail. Inversement, en partant du numérateur, on peut également mesurer la quantité de travail qu’il faut fournir pour atteindre une production donnée. En dynamique, si l’on regarde une évolution positive dans le temps de ce ratio, on raisonnera alors respectivement en croissance potentielle de la production ou symétriquement en réduction de la quantité de travail permettant de maintenir le niveau actuel de production, ou toute autre combinaison... Cette dernière peut également se lire comme le résultat d’une politique volontariste de réduction du temps de travail, ce qui a longtemps été considéré en Occident comme une tendance historique fondamentale, à la fois synonyme de progrès social, et contrepartie inéluctable du progrès technique, qui est le principal moteur de l’augmentation de la productivité. A l’inverse, si celle-ci diminue, la production ne peut continuer à augmenter que si le travail s’accroît dans une proportion supérieure et, si l’extension des forces productives (au sens marxiste) devient impossible, la société va connaître un déclin de sa base matérielle et probablement de son degré de civilisation.

Il importe de souligner l’importance de cette notion qui a toujours fait l’objet de nombreux débats contradictoires chez les économistes, et le fait encore (sur d’autres bases) avec l’irruption actuelle de la dimension écologique. Les historiens, les anthropologues et les économistes savent que toutes les sociétés humaines sont passées par de nombreuses phases d’expansion, de crise et de déclin qui ont accompagné l’évolution très complexe de l’espèce humaine depuis le néolithique jusqu’à la Révolution industrielle et ses conséquences actuelles. L’accent a été le plus souvent mis sur le perfectionnement de l’outil (pierre taillée, outil agraire, instrument, machine, etc.) qui est directement associé à l’accroissement de la productivité dû au progrès des techniques que sur l’organisation et la division sociale du travail (agriculture, élevage, rotation des cultures, division technique du travail) qui concourent tout autant à l’amélioration de la production et des conditions de vie. Les économistes et sociologues ont insisté sur la dimension sociale du travail et sur les mécanismes proprement économiques, tels que la nécessité de dégager un surplus régulier et suffisant par rapport à la consommation minimale déterminée par les besoins fondamentaux du groupe, afin de pouvoir l’utiliser à l’amélioration de l’outil. Cette apparition du surplus à un moment favorable de l’évolution, ou de l’adaptation au terrain, ne conduit pas nécessairement à un accroissement de la productivité car le surplus peut être confisqué (pillage, impôt, rente foncière, etc.) par d’autres groupes sociaux de manière non productive. C’est l’usage de celui-ci qui déterminera s’il va être affecté à l’accroissement de la capacité de production (semences pour la récolte future ou autres formes d’accumulation, qui sont des formes primitives d’investissement), ou s’il sera consommé de manière stérile, voire détruit...

Les fondateurs classiques de la pensée économique moderne (A. Smith, D. Ricardo, J.-B. Say, T. R. Malthus, J. Stuart Mill, etc.) ont théorisé cette idée à la fin du XVIIIème et au début du XIXème siècle en Europe, lorsque l’accroissement considérable des connaissances et des techniques a favorisé l’apparition du capitalisme, en même temps que des transformations sociales majeures (exode rural, urbanisation progressive, généralisation rapide du salariat, etc.) le rendaient possible... Mais cette approche libérale et justificative du capitalisme naissant a inévitablement induit une conception socialiste opposée, en conjonction avec le développement du mouvement ouvrier (P. J. Proudhon, K. Marx), qui restait toutefois marquée par la vision classique d’une économie politique[8] ancrée dans la société. Face à cette évolution considérée comme dangereuse, les penseurs libéraux se sont alors appliqués à construire une « économie pure »[9], dénuée de toute référence à la société, et donc au réel, qui inspire encore aujourd’hui la conception néoclassique dominante. Il s’agit d’une théorie abstraite de l’équilibre économique, qui nie justement la dimension sociale et historique de l’économie en la réduisant à une science pure. Les successeurs libéraux des classiques, que l’on désigne souvent comme l’école néoclassique, à savoir les « marginalistes » à la fin du XIXème siècle (L. Walras, C. Menger, W. S. Jevons) puis, au début du siècle suivant, les créateurs du paradigme de « l’Homo Economicus » [10] (A. Marshall et C. A. Pigou) ont opéré une rupture épistémologique, en fondant ce que l’on appelle couramment aujourd’hui la « science économique ».

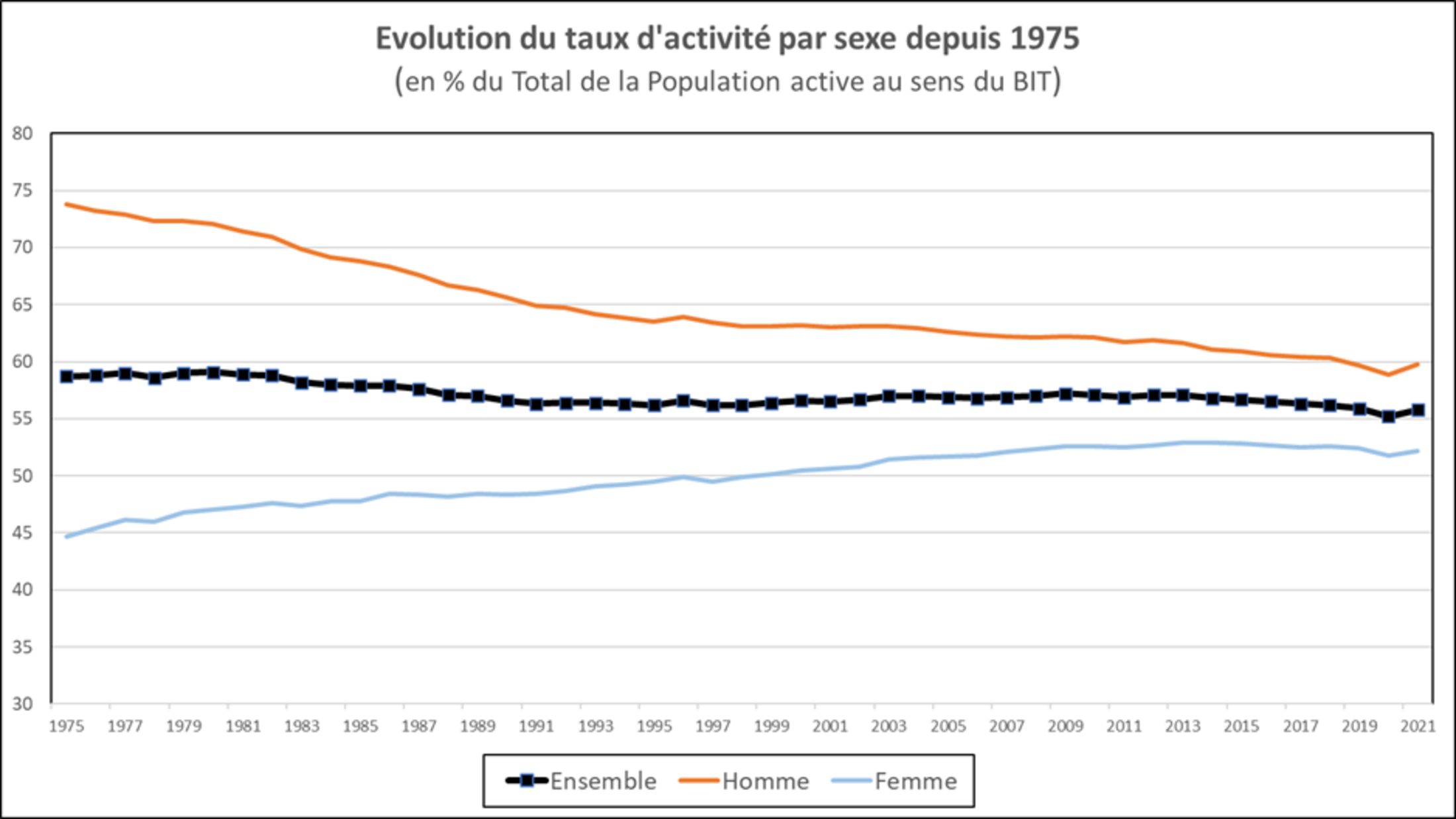

Figure 4

Agrandissement : Illustration 4

Source : Comptes nationaux - Base 2014, Insee

Au XXème siècle, un certain retour à la réalité va s’imposer face à l’ampleur des crises économiques et à leurs conséquences sociales et politiques (J. Schumpeter, J. M. Keynes), mais l’univers néolibéral reste essentiellement acquis pour le courant économique dominant, et en particulier l’usage de la formalisation mathématique qui se généralisera après la seconde guerre mondiale avec la possibilité qu’offre la Comptabilité nationale naissante de mesurer véritablement le niveau de richesses produites grâce à l’invention du PIB (ou de ses premiers équivalents). L’économétrie se développera de manière considérable, avec des modèles établis sous les formes les plus diverses, aussi bien en micro- qu’en macro-économie, et selon diverses conceptions et nuances idéologiques... Des fonctions de production verront ainsi le jour, qui combinent des facteurs de production (travail, capital, terre, progrès technique, etc.) dont la productivité marginale de chacun sera représentative de leur contribution spécifique à la production, et déterminera (en bonne conception néolibérale) le niveau des revenus générés par chacun de ceux-ci. Au-delà du débat de fond sur la validité de la théorie des facteurs de production, et la possibilité de les séparer ou non, disons que deux grandes approches se côtoient en pratique : la réalisation d’études et de calculs théoriques plus ou moins abstraits sur la productivité de chaque facteur spécifique, qui restent plutôt limités au domaine de la recherche économique, d’une part, et la mesure globale de la productivité au niveau macroéconomique que permet la Comptabilité nationale, d’autre part, mais qui ne se prononce pas sur la part éventuelle de chaque facteur isolé dans la production et reste donc « neutre » idéologiquement[11]. C’est pourquoi la mesure globale de ce type que réalise l’INSEE a été appelée « Productivité Horaire Apparente du Travail » (ou PHAT). En pratique, elle n’est calculée qu’en évolution (car son niveau absolu soulève trop de difficultés conceptuelles) et en volume (car c’est un rapport physico-économique à prix constants). La formule habituelle est la suivante : Valeur ajoutée en volume / nombre d’heures travaillées, le tout exprimé en % d’accroissement annuel.

On peut déjà avoir une première approche du concept de productivité globale avec la comparaison dans la Figure 4 entre l’évolution du PIB en volume et celle de l’Emploi intérieur, qui est la mesure pertinente en comptabilité nationale de la population active[12]. Comme les deux grandeurs ne sont pas de même nature, et que l’on vise seulement à comparer leurs rythme d’accroissement respectifs, j’ai utilisé des indices de base 1950 = 100 (puisqu’il n’y a pas de PIB en volume pour 1949). Les résultats sont très éloquents. Le PIB en volume a été multiplié par 7,8 de 1950 à 2021 dans le même temps où l’emploi intérieur l’avait été de seulement 1,5 soit 5,3 fois plus vite ![13] En d’autres termes, chaque personne active produit 5,3 fois plus de richesses en 2021 qu’au début de la période. Cela nous donne une idée de la croissance de la productivité moyenne, si l’on mesure son dénominateur par le nombre total de personnes employées. Par ailleurs, on peut également considérer que le PIB est en même temps un agrégat de revenus (le RDB, ou le RNB si l’on prend en compte le reste du monde[14]), et que le revenu moyen par actif (à prix constant) a ainsi été multiplié dans la même proportion.

Figure 5

Agrandissement : Illustration 5

Source : Comptes nationaux - Base 2014, Insee

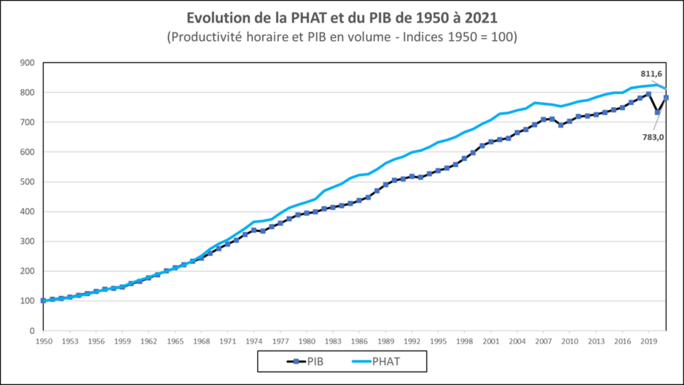

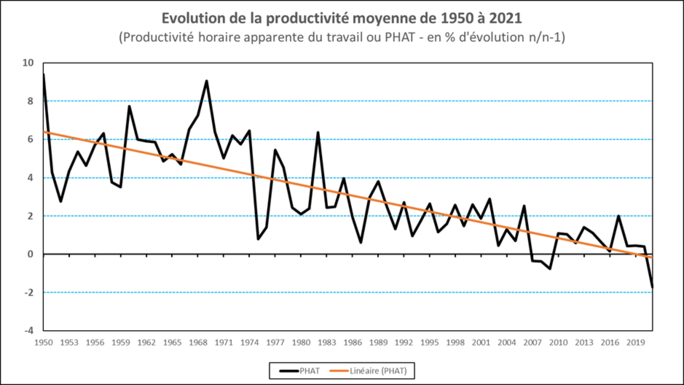

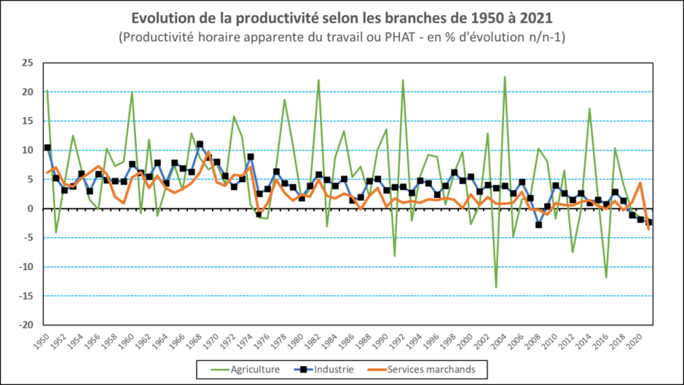

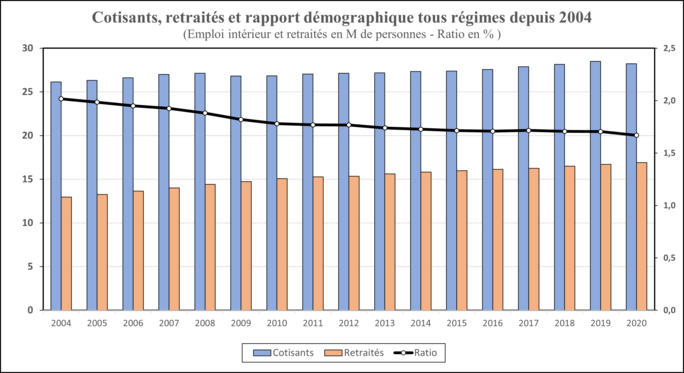

A ce stade, il est intéressant d’analyser l’évolution de la PHAT, que calcule couramment l’INSEE, qui est représentée dans la Figure 5[15]. On doit tout d’abord constater que, sur l’ensemble de cette même période 1950-2021, la productivité horaire a augmenté légèrement plus vite que le PIB, soit une multiplication par 8,1 alors que le PIB en volume comme on l’a vu précédemment l’a été par 7,8. Toutefois, la courbe de la PHAT se démarque de celui-ci en 1974, sous l’effet de la crise de 1973 qui casse la « croissance » précédente en y mettant un terme (celle des 30 Glorieuses) et en annonçant une autre phase de développement nettement plus lente, mais qui reste néanmoins légèrement supérieure à celle du PIB. En fin de période, il faut prendre en compte les perturbations exceptionnelles liées à la crise sanitaire en 2020-2021, qui ont entraîné une très forte récession en 2020 (- 7,8 %) et une reprise tout aussi inhabituelle en 2021 (+ 6,8 %)[16], comme on peut le voir sur la courbe du PIB (nette indentation). En revanche, le recul de la productivité en 2021 (-1,7 %) s’explique par le fait que la reprise rapide de l’activité s’est faite de manière indiscriminée, et que le nouvel emploi créé est plus précaire et moins qualifié, ce qui signifie une moindre productivité...

Il n’en reste pas moins que la PHAT augmente près de deux fois plus vite que la productivité globale du graphique précédent (8,1 fois contre 5,3). Ce paradoxe apparent s’explique simplement par le fait qu’il s’agit ici d’une productivité horaire, et non plus d’une productivité moyenne par travailleur. C’est un constat important qui souligne l’ampleur de la réduction de la durée du travail sur la longue période depuis les années d’après 1945 (durée journalière, hebdomadaire, mais aussi annuelle avec l’allongement des congés payés) ! En d’autres termes, les gains de productivité (PHAT) ont été ainsi absorbés pour près de moitié par l’amélioration des conditions de travail, et l’on peut considérer qu’il s’agit d’une partie du revenu réel, non prise en compte dans le revenu monétaire !

Figure 6

Agrandissement : Illustration 6

Source : Comptes nationaux - Base 2014, Insee

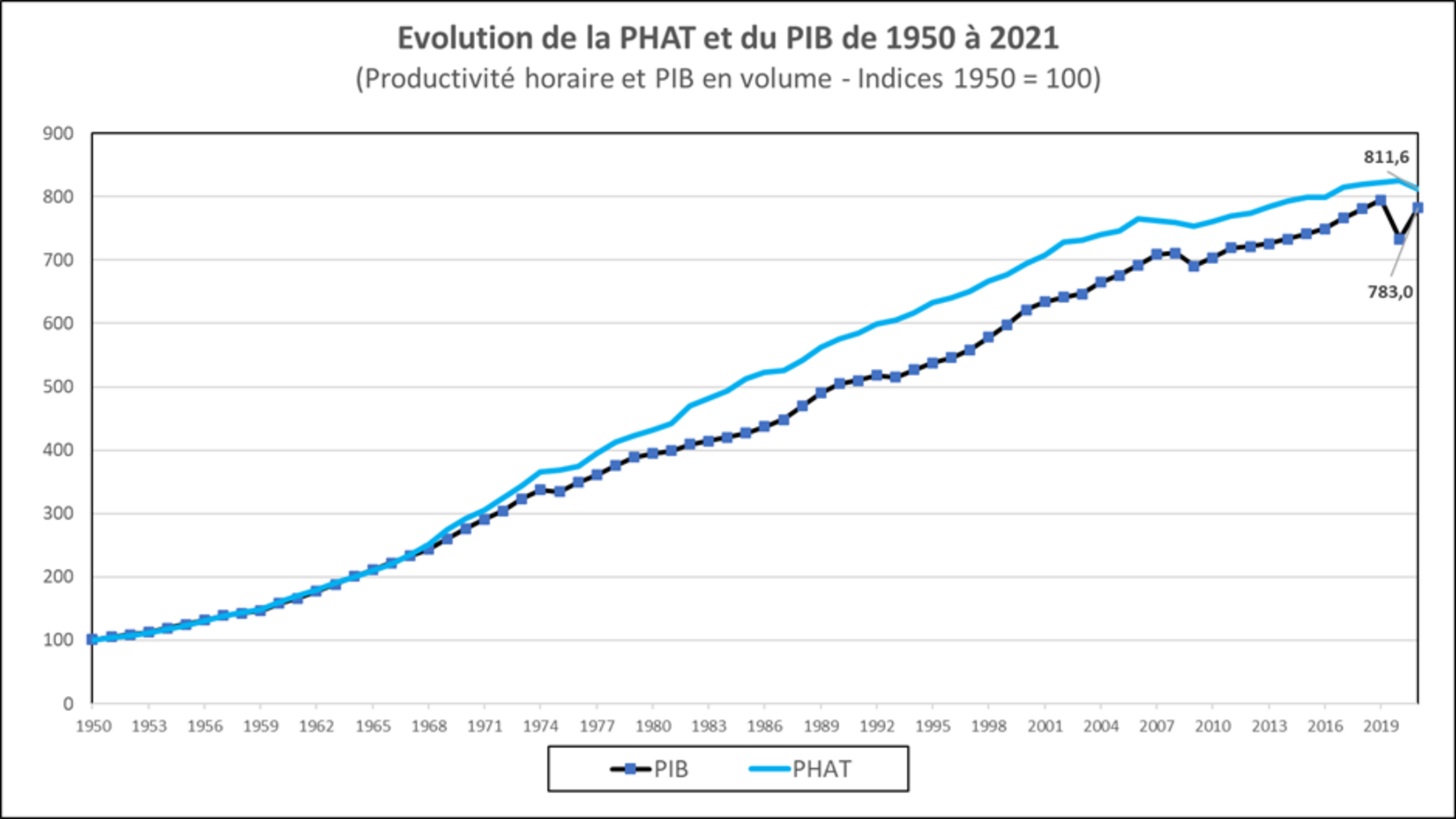

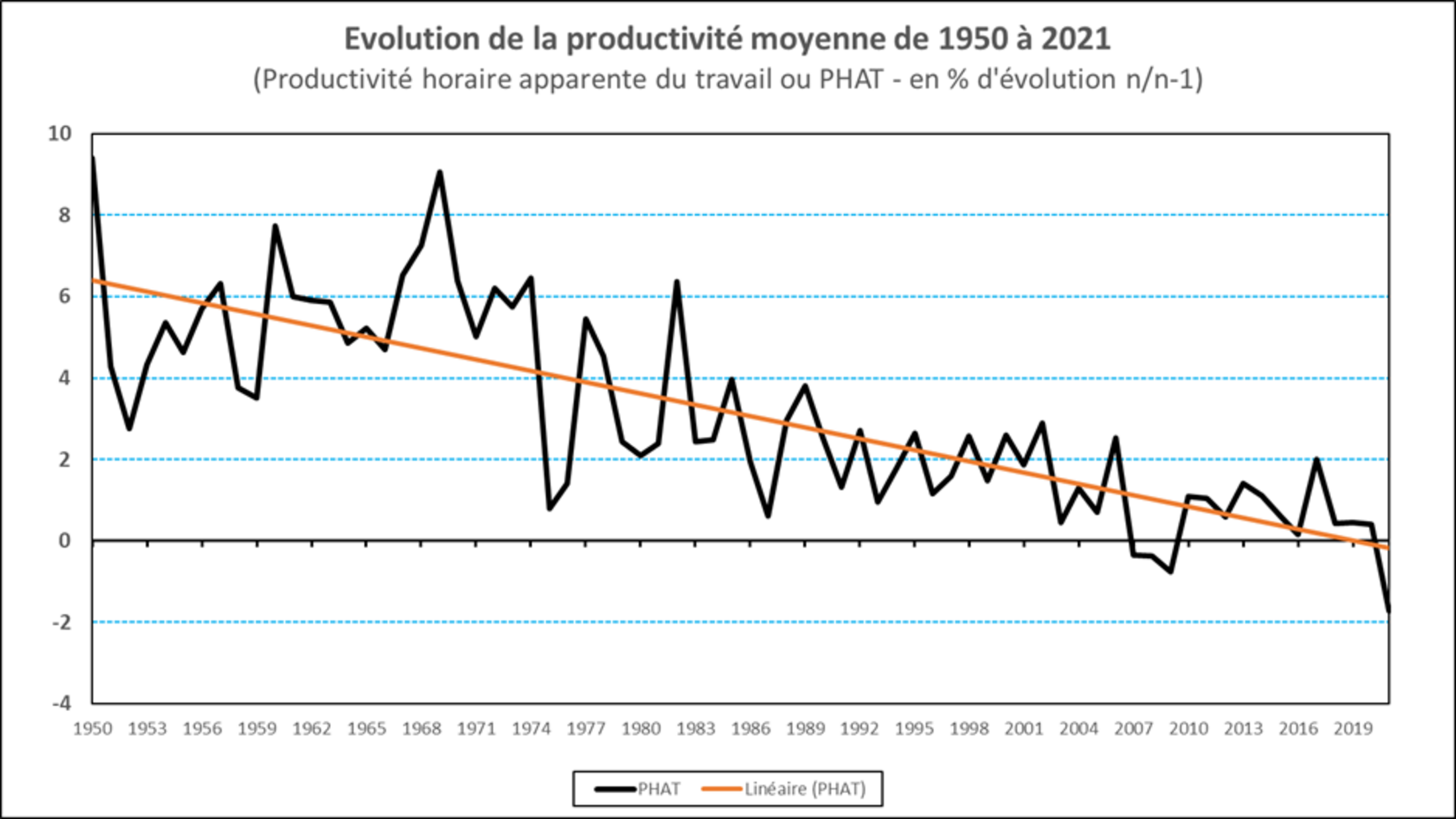

Mais le rythme annuel d’évolution de la productivité, qui avait très fortement augmenté pendant les 30 Glorieuses (autour de +6 % par an en moyenne, avec des pointes à près de 10 %), tend à diminuer régulièrement et rapidement depuis la rupture historique de 1974 (suivie d’un « creux » en 1975, qui est lié à la première grande récession), comme le montre éloquemment le graphique suivant (Figure 6). Depuis près d’un demi-siècle la productivité moyenne (PHAT) n’a cessé de décliner et est devenue nettement inférieure à 1 % par an au début du XXIème siècle ! Les causes de ce phénomène sont complexes, mais assez bien connues. On peut les approcher via deux types d’explication : l’analyse des effets concrets de l’évolution historique récente de l’économie, et une réflexion théorique sur la dynamique interne de notre système économique et social (c-à-d du capitalisme) et de son avenir. Pour la première explication, il s’agit évidemment de la désindustrialisation massive des quarante dernières années qui a vu le poids de l’industrie diminuer considérablement en France, comme d’ailleurs dans tous les anciens pays industrialisés.

La seconde explication est plus abstraite et se réfère aux concepts économiques fondamentaux. La question a d’abord été posée par Karl Marx dans Le Capital, où il a longuement analysé ce qu’il a appelé la « baisse tendancielle du taux de profit » qui est l’une des contradictions fondamentales du capitalisme. En effet, Marx avait développé une analyse de la valeur du capital qui conclut (pour simplifier) à un alourdissement relatif de son poids dans la valeur de la marchandise produite, en raison de sa concentration et de l’accroissement du progrès technique, et donc à une diminution progressive de sa rentabilité (en même temps que de sa productivité). Il précisait néanmoins que ce déclin inéluctable de l’efficacité du système à long terme n’est qu’une tendance qui est contrecarrée par de multiples contre-tendances, qui jouent sur la répartition de la valeur (baisse du coût du travail) et sa segmentation (sous-traitance). La question a longuement été débattue au début du XXème siècle, puis reprise épisodiquement par des penseurs plutôt libéraux (en particulier aux USA) autour de la notion de « productivité globale des facteurs » (PGF), et plus récemment par Patrick Artus[17], principal économiste chez NATIXIS, du groupe BPCE, et par certains écologistes...

Pendant les années 1950-60 et jusqu’au milieu des années 1970, la conception économique dominante de la relation entre productivité et croissance s’appuyait sur diverses théories du développement économique et social, dont celle très populaire en Occident de l’économiste libéral américain Walt Whitman Rostow[18]. Ce dernier avait proposé la thèse des « trois grandes étapes de la croissance », où chaque pays en développement était supposé passer par 3 phases (décollage, maturité et âge de la consommation de masse), qui est une version très idéologique et apologétique de la société capitaliste américaine, à une époque où le sous-développement (décolonisation) et la Guerre Froide étaient les grands enjeux stratégiques. Mais c’est avec la théorie des trois secteurs (mieux reçue en France et en Europe) de l’économiste anglo-australien Colin Clark et du Français Jean Fourastié (le créateur de l’expression des « 30 Glorieuses »), que l’on divise l’économie en 3 grand secteurs : primaire, secondaire, tertiaire (chacun avec un secteur économique dominant : agriculture, industrie, puis les services) qui constituent des étapes obligées du développement comme chez Rostow, mais fondées sur la productivité de chaque secteur économique. Cela correspondait approximativement au constat historique : productivité faible dans l’agriculture traditionnelle, très forte dans l’industrie et moyenne ou nulle dans les services. Cette conception simplificatrice a été dominante en France jusqu’aux années 1980, mais les réalités économiques ont changé. Un débat en particulier s’est instauré chez les économistes et se prolonge : le développement de l’informatique et du numérique a-t-il un impact significatif sur l’emploi et la productivité ? Les avis sont partagés car, si une partie des activités de services a été fortement réduite (le secrétariat par exemple), de nouveaux emplois ont été créés (informaticiens, communicants, etc.) mais il n’y a pas de substitution complète au niveau global... Quoi qu’il en soit, le phénomène de la désindustrialisation (et conséquemment du déclin de la productivité moyenne) a touché l’Europe, les USA et les anciennes métropoles du monde occidental, sous l’effet surtout de la dernière phase de mondialisation néolibérale qui a complètement restructuré la division internationale du travail. Cela a induit des conséquences extrêmement négatives, d’abord sur l’organisation économique planétaire en aggravant la spécialisation sectorielle et locale, puis sur l’emploi, sur le transport, et enfin sur l’environnement... comme l’on sait. Et, en même temps, le centre de gravité de l’économie et de notre univers géostratégique s’est déplacé...

Figure 7

Agrandissement : Illustration 7

Source : Comptes nationaux - Base 2014, Insee

En France, la structure de l’économie a été profondément modifiée depuis le milieu des année 1970, comme le confirme la Figure 7. L’analyse de la productivité de trois grandes branches[19] de l’économie (Agriculture, Industrie et Services marchands) pendant la même période nous fournit des indications intéressantes. Dans le cas de la branche agricole[20], les fluctuations de très grande ampleur de ne sont pas dues à un effet-prix (bien que les prix soient aussi volatils, ils ne sont par définition pas pris en compte dans la productivité), mais plutôt à l’instabilité intrinsèque des marchés et aux cycles de stockage/déstockage. Celles-ci masquent en réalité une très forte productivité moyenne (+5,6 % par an sur l’ensemble de la période) qui reflète incontestablement le degré de machinisme et de production de masse qui a depuis 1945 caractérisé les productions végétales (surtout céréalières), et qui affecte aujourd’hui de plus en plus l’élevage. Elle exprime plutôt l’ampleur de la perte d’actifs agricoles. L’ensemble du secteur primaire (Agriculture, sylviculture et pêche), employait ainsi 5,6 M. de personnes en 1949, soit 28,7 % de l’emploi total pour 18,1 % de la VA totale[21], mais en 2021 il n’occupe que 746.500 personnes (soit 7,5 fois moins) qui représentent seulement 2,6 % de l’emploi total, et réalise 1,9 % de la Valeur Ajoutée. Pour sa part, l’industrie disparaît progressivement comme on l’a vu plus haut, au point que cette branche ne représente plus en 2021 que 10,1 % de l’emploi intérieur et 13,1 % de la Valeur Ajoutée totale (mais 19,7 % en incluant le BTP). La courbe de la productivité industrielle détermine le profil de la productivité globale, car c’est cette branche qui a toujours enregistré les plus forts taux de croissance (du fait du progrès technique intégré). Par contraste, l’ensemble du tertiaire représente aujourd’hui 80,7 % des emplois et de même les 4/5 du PIB (79,4 % de la VA totale en 2021) ! Les services marchands sont plus dynamiques, mais deux fois moins productifs. Nous vivons désormais dans une économie de services...

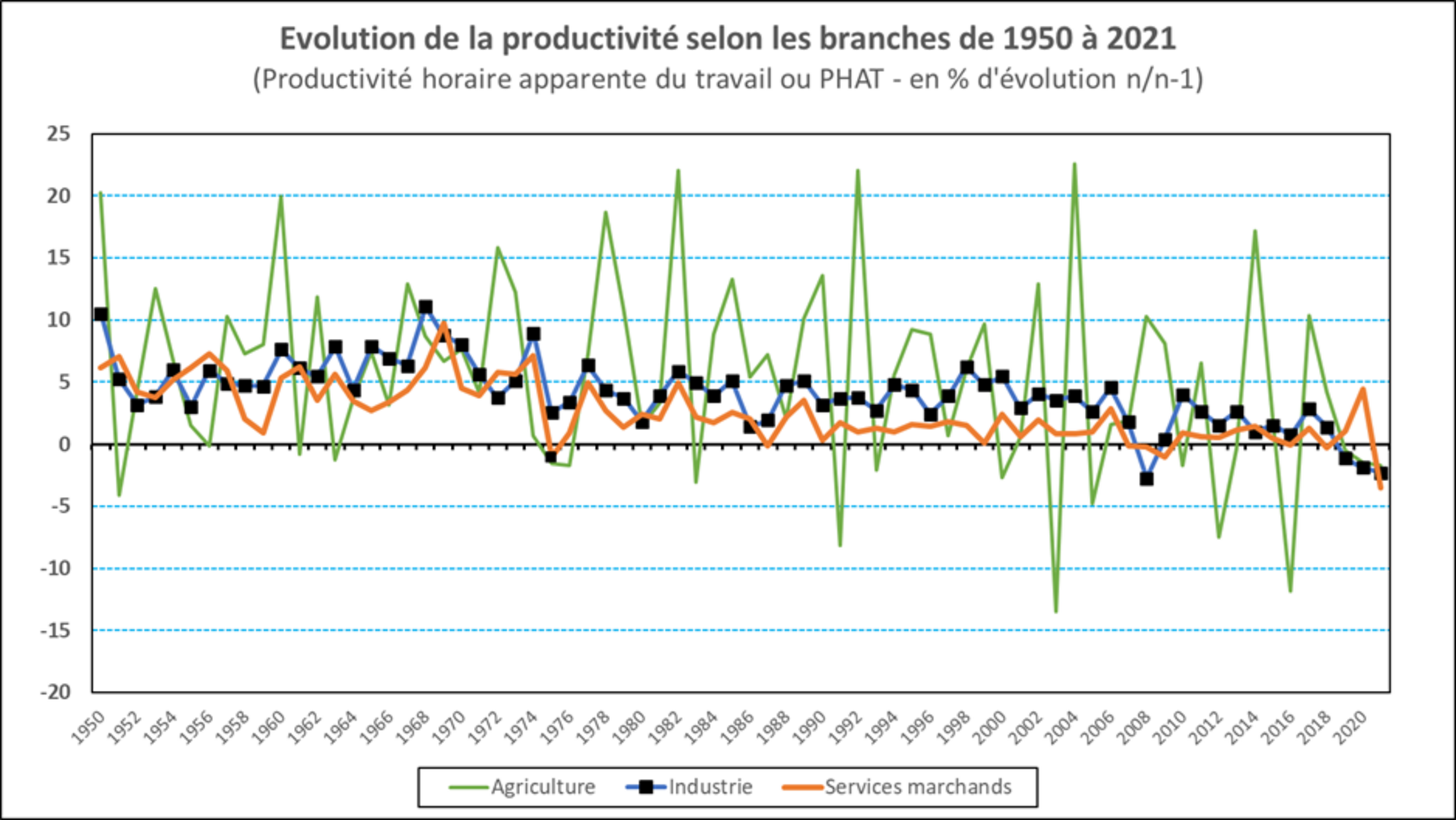

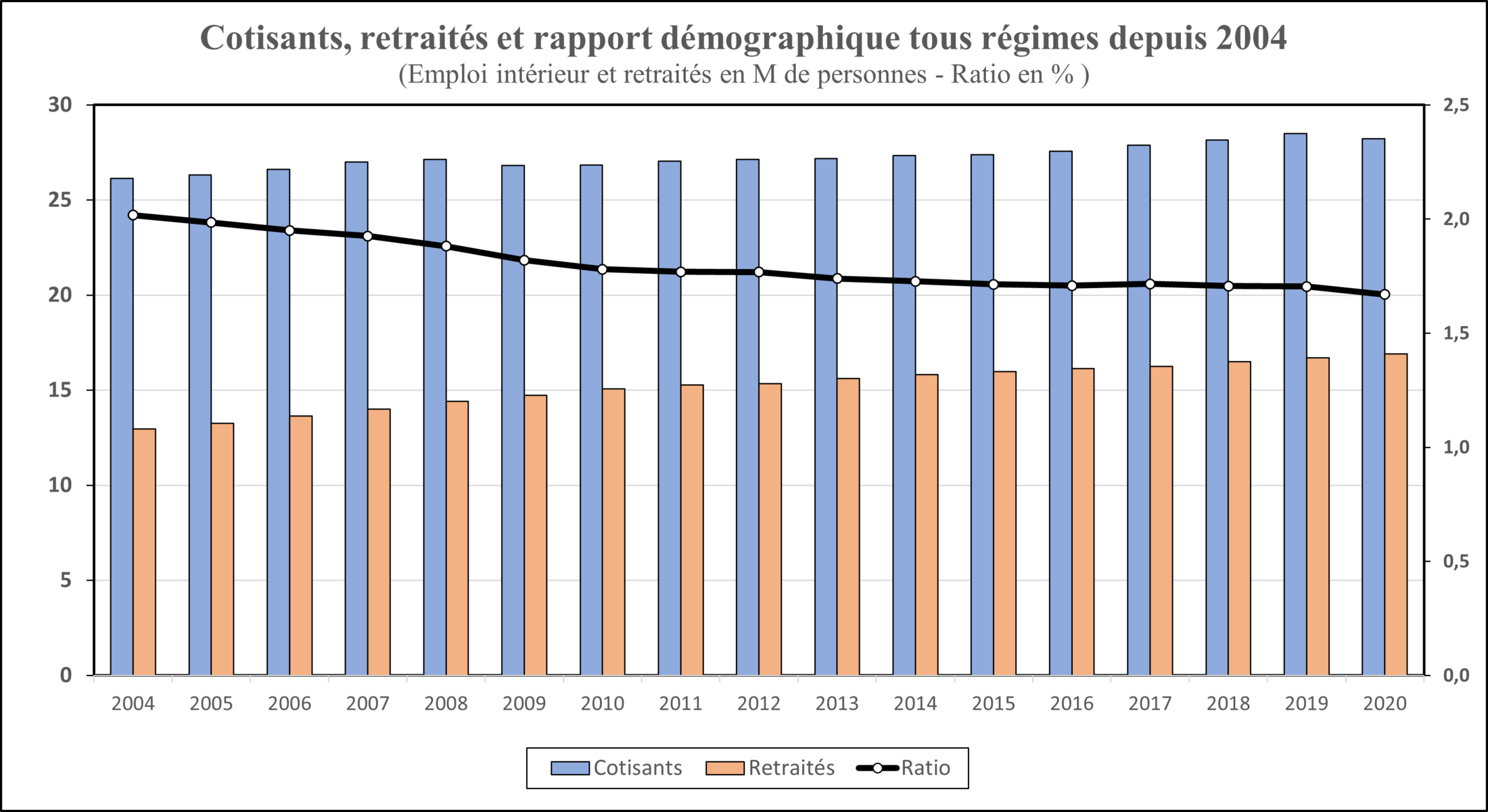

Au total, même si la productivité moyenne tend à diminuer très fortement dans les conditions actuelles, et si l’on néglige les perturbations récentes et temporaires liées au confinement sanitaire, elle continue à produire des effets économiques encore assez positifs et à compenser le déséquilibre démographique, de manière peut-être de moins en moins efficace, mais de façon réelle. C’est le cas du financement des retraites qui, bien que le nombre de retraités ait augmenté plus vite que celui des actifs, est aujourd’hui encore assuré grâce à la plus forte productivité de ces actifs, et donc de l’importance de leurs revenus qui permettent par leurs cotisations de couvrir globalement les pensions. Des estimations publiques comme celles du ministère de la Santé (DREES) montrent bien la progression un peu plus rapide du nombre de retraités et la baisse de ce ratio (Figure 8), qui passe ainsi de 2,02 en 2004 à 1,67 en 2020, mais l’évolution est lente, sans à-coup. Selon des données de l’INSEE sur une plus longue période[22], le ratio cotisants/retraités qui était de 4 pour 1 en 1960 est passé en 2021 à 1,7 (63 cotisants/37 retraités), soit une division de ce même ratio par 2,4 en 60 ans, mais les gains de productivité ont largement compensé cette évolution démographique puisque la production a été multipliée par plus de 5 sur la période !

Figure 8

Agrandissement : Illustration 8

Sources : Drees, EACR, EIR, modèle ANCETRE ; Insee, comptes nationaux.

Des prévisions très incertaines

Le COR est en principe un organe administratif paritaire, un lieu de compromis qui a pour mission de réfléchir sur l’évolution à long terme des retraites. Il avait déjà montré dans ses précédents rapports que cet équilibre est relativement assuré à long terme, les éventuels soldes négatif (les déficits), étant relativement faibles par rapport aux montants en cause. Il en est de même cette fois-ci, même s’il tient compte des nouvelles contraintes formulées par l’exécutif, et qu’il affiche en définitive une certaine prudence, tout en en relativisant les conséquences possibles. Le gouvernement avait privilégié dans sa première tentative de réforme il y a quatre ans, une modification complète et globale du système en utilisant un régime à points, mais il a finalement décidé de se rabattre sur la petite réforme paramétrique actuelle qui concentre l’attention sur l’équilibre des comptes. Le dernier rapport du COR a bien pris en compte les dernières recommandations officielles qui visent à aggraver les conditions de l’équilibre, mais ne les a pas complètement intégrées et garde une large marge d’interprétation sur les hypothèses retenues. Le COR est en effet un organisme relativement indépendant ou autonome, même s’il dépend, administrativement, du premier ministre. Sa composition n’est pas homogène, elle comprend des représentants de divers corps, du gouvernement naturellement, mais aussi de l’administration et surtout des syndicats et des associations. Cette institution se rapproche dans sa composition du Conseil économique et social, et se veut représentative des différents intérêts en cause[23]. Toutefois, le secrétariat du COR qui assure les études et la publication est inévitablement, plus sensible aux orientations de la haute administration et du gouvernement, dont il doit reprendre certaines idées ou hypothèse. Malgré tout, le COR, dans sa formation générale, garde une relative indépendance d’esprit qui se lit à travers son Rapport.

C’est ainsi que l’on peut noter dans celui-ci[24] des phrases comme : « Au regard de ces résultats, il ne revient pas au COR de se positionner sur le choix du dimensionnement du système de retraite. Selon les préférences politiques, il est parfaitement légitime de défendre que ces niveaux sont trop ou pas assez élevés, et qu’il faut ou non mettre en œuvre une réforme du système de retraite. [...] les résultats de ce rapport ne valident pas le bien-fondé des discours qui mettent en avant l’idée d’une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. » Le COR s’abstient donc d’une prise de position trop favorable au gouvernement. Il choisit d’ailleurs parfois de ne pas s’aligner sur l’hypothèse centrale de celui-ci (taux de chômage projeté, hypothèse de croissance de la productivité, période de raccordement des séries non continues, etc.) ou de favoriser d’autres hypothèses, même s’il étudie aussi les nouvelles propositions de l’exécutif. Il laisse ainsi ouverte la porte à plusieurs interprétations contradictoires, et au total on peut lui faire dire un peu tout ou n’importe quoi !

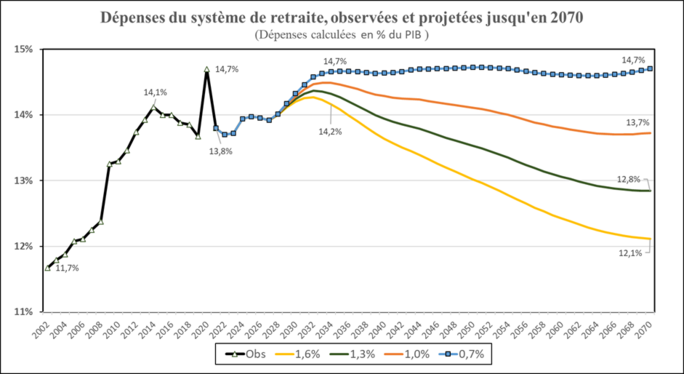

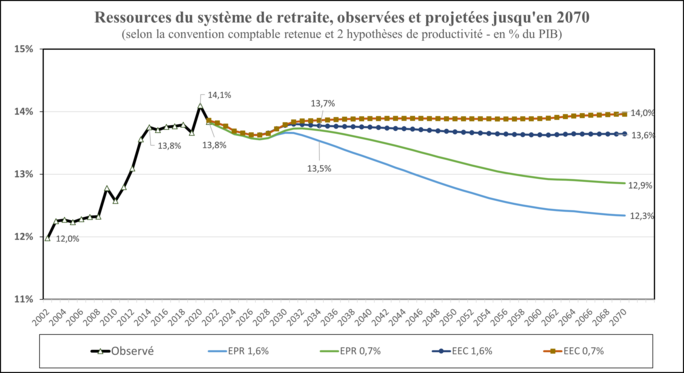

Figure 9

Agrandissement : Illustration 9

Sources : rapports à la CCSS 2002-2021 ; projections COR – septembre 2022.

Il n’est que d’observer une des principales projections du COR, celle sur les dépenses du système de retraite de 2021 jusqu’en 2070 (Figure 9), réalisées à partir des données de la Commission des Comptes de la sécurité Sociale (CCSS), où l’on s’aperçoit que selon les 4 hypothèses principales de croissance de la productivité moyenne (0,7%, 1,0%, 1,3 % et 1,6%) sur les 50 prochaines années, on obtient un large éventail de résultats possibles. La part de celles-ci dans le PIB peut passer de 13,8 % en 2021 à des niveaux variant entre 14,7 % et 12,1 % en 2070. Cela confirme l’importance de l’estimation de la productivité sur la validité des prévisions. Toutefois, comme on l’a vu précédemment, c’est l’hypothèse d’un faible niveau de productivité (0,7 % par an) qui apparaît la plus probable dans les conditions actuelles, à moins d’une révolution technique éventuelle comme une généralisation des applications numériques dans les processus productifs ou d’un rapatriement massif des activités industrielles dans les lieux de consommation (relocalisation). Un fort niveau de dépenses, autour de 14,7 % du PIB sur les 50 prochaines années, apparaît comme le plus plausible. C’est d’ailleurs compatible avec l’idée d’un accroissement du poids financier de la prise en charge sociale des effets du vieillissement de la population (dépenses de santé accrues, dépendance), mais qui ne doit pas être considérée comme un « coût » au sens habituel du terme. Il s’agit d’une évolution des besoins de la société, et le mode de réponse à ceux-ci est justement le critère permettant de juger de la capacité collective à développer un progrès social pour tous. Dans cette perspective, ces prévisions du COR ont d’ailleurs deux limites : le vieillissement de la population n’est pas avéré (la natalité et la fécondité peuvent évoluer rapidement comme on l’a vu par le passé, et la situation actuelle est d’abord le résultat de l’arrivée à terme de la vague du « baby-boom » qui ne semble pas devoir se reproduire à un horizon prévisible) ; la courbe plus « pessimiste » du scénario à faible productivité donne par ailleurs une stagnation du poids dans le PIB autour du niveau actuel de 14,7 % et non une aggravation. La question revient finalement à s’interroger sur les déséquilibres éventuels, en comparant ressources et dépenses et leur soldes projetés.

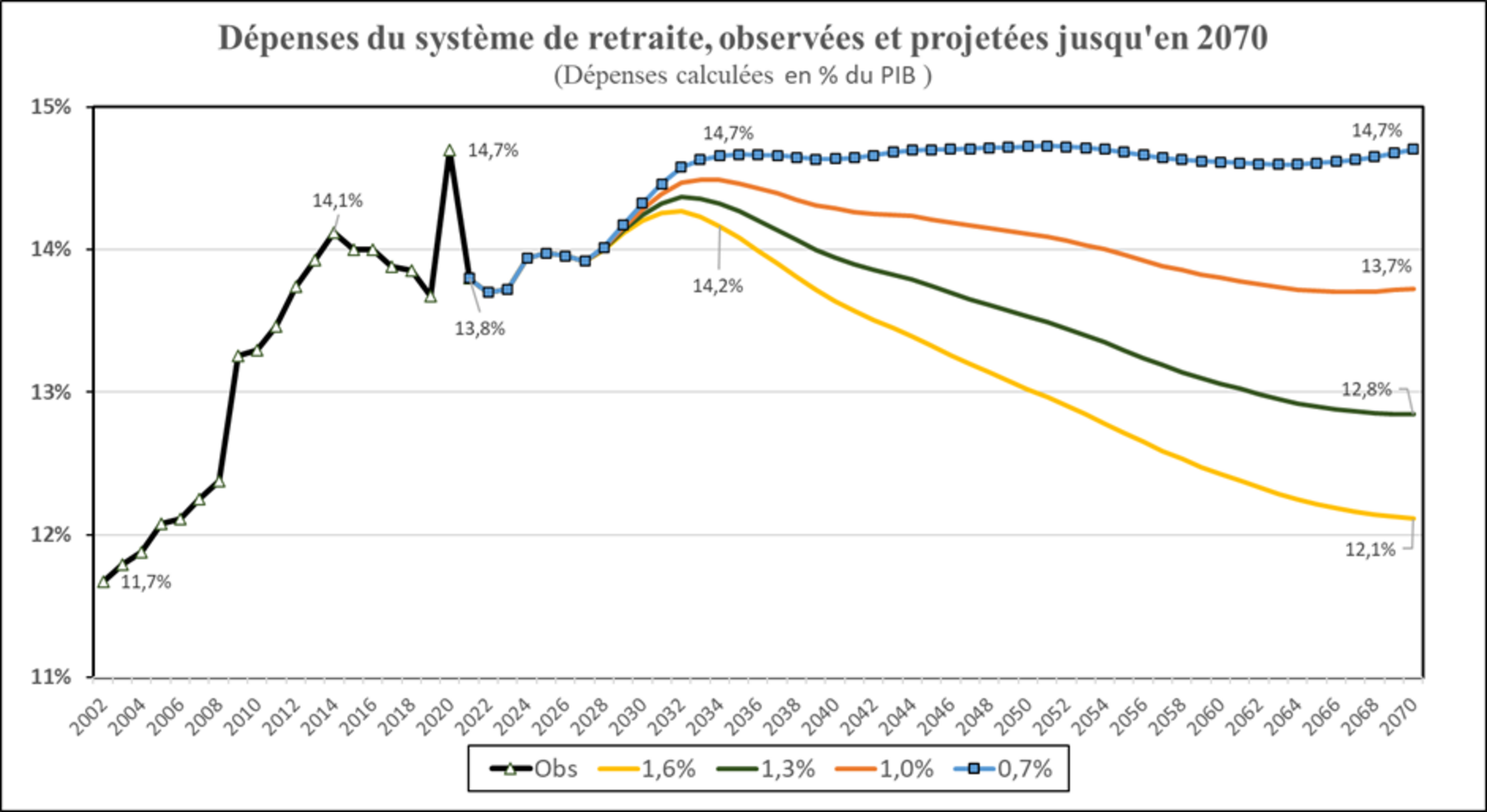

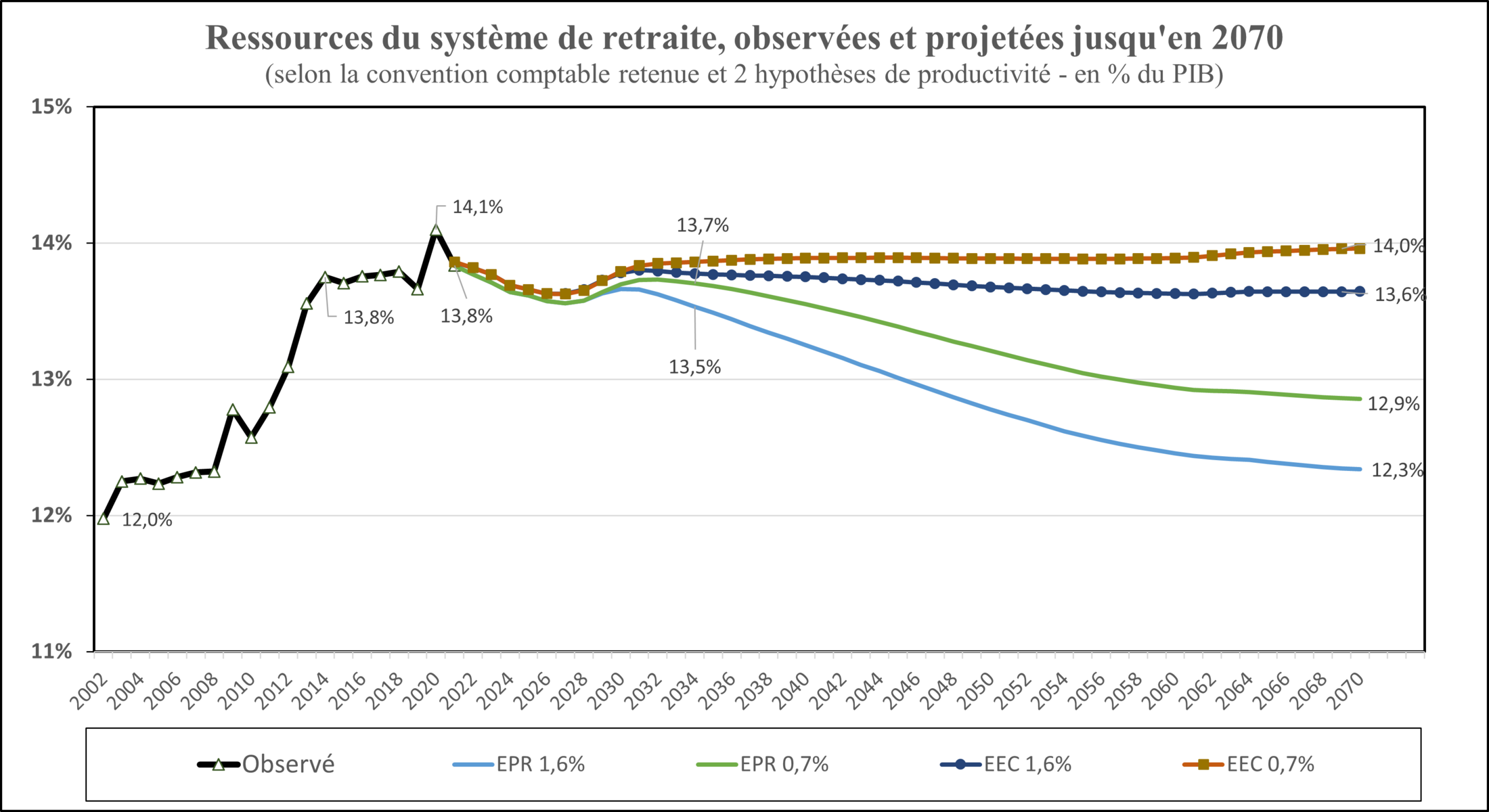

Figure 10

Agrandissement : Illustration 10

Sources : rapports à la CCSS 2010-2021 ; projections COR – septembre 2022.

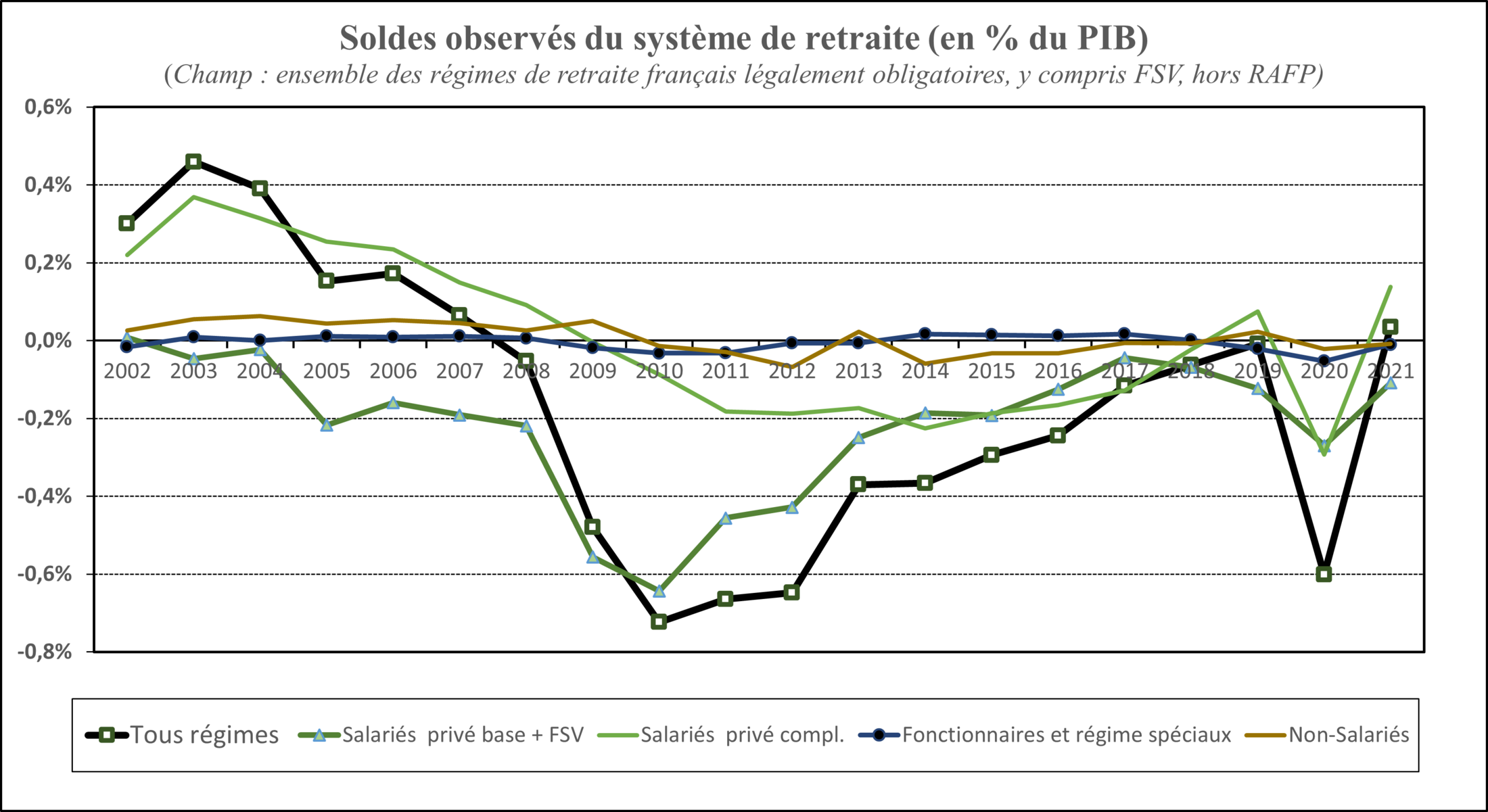

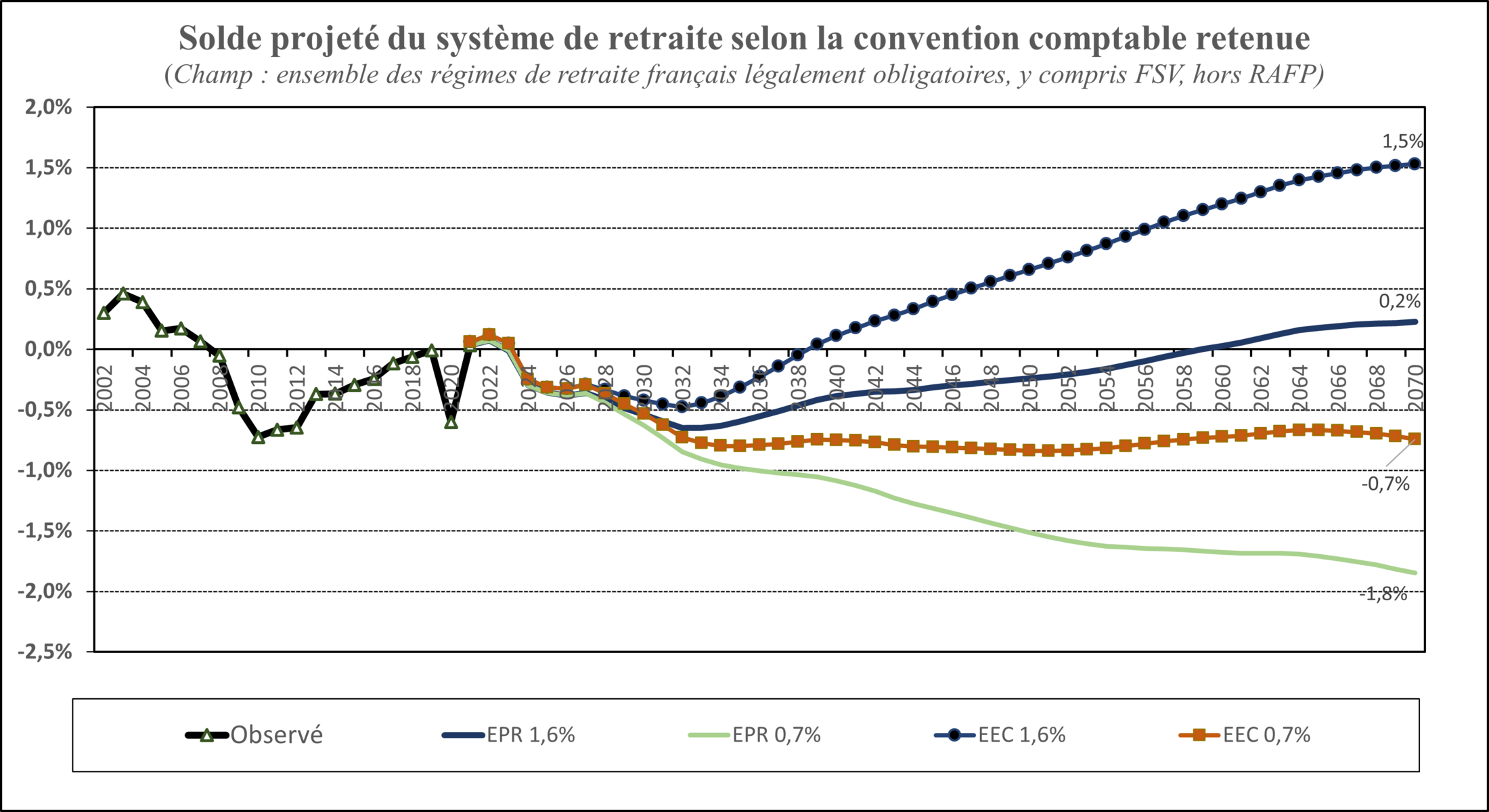

Je n’ai repris ici sur ce graphique (Figure 10) que les projections correspondant aux deux hypothèses extrêmes de croissance de la productivité (+1,6 % et +0,7 %) afin d’en faciliter la lecture, et en les combinant aux deux « conventions comptables » retenues par le COR. Ces dernières sont liées à la position actuelle du gouvernement qui a décidé de remettre en cause certains régimes spéciaux, dont ceux de la SNCF, de la RATP, de celui des mines, des marins ou des ouvriers d’Etat, qui sont bien connus. Mais l’enjeu est beaucoup plus important, car le principal « régime spécial » est celui de la Fonction publique, qui concerne près d’un actif sur cinq ! Son mode de fonctionnement est totalement différent de celui du régime général, même s’il s’en est progressivement rapproché dans ses modalités pratiques, car l’Etat n’utilise pas de caisse de retraite spécifique mais abonde directement les pensions de ses fonctionnaires (un peu comme lorsqu’il est son propre assureur) en les finançant quelle que soit la conjoncture. Le COR envisage ainsi deux grandes situations qu’il nomme « conventions » pour désigner les deux modes possibles de contribution de l’Etat à l’équilibre de ces régimes (ce sont des montants discrétionnaires, non issus de taux de cotisation connus ex-ante). Il s’agit de la convention EPR (équilibre permanent des régimes) où les régimes doivent être systématiquement à l’équilibre, et de la convention EEC (effort constant de l’Etat) où l’Etat maintient le taux d’effort en % du PIB qu’il connaît actuellement. En d’autres termes, il n’intervient véritablement que dans le cas EEC, puisqu’on suppose que les régimes en mode EPR s’équilibreront par eux-mêmes (en modifiant leurs paramètres : taux de cotisation, montant de la pension ou âge de la retraite) ! Les effets sont très différents sur l’équilibre des régimes de retraite et sur les comptes publics, et les prévisions sont encore plus diversifiées que dans les différentes hypothèses de productivité avec une nette aggravation des conséquences apparentes.

Cela est évident dans la Figure 10, où pour un même taux de croissance de la productivité le poids du financement public (en % du PIB) varie de 1,1 à 1,3 points d’écart, ce qui est considérable. Quel que soit ce taux, la convention EEC donne des courbes relativement plates (les deux courbes du haut avec des marques) qui reflètent un effort constant de l’Etat, mais à un niveau élevé (entre 13,6 % et 14 % du PIB en 2070). C’est évidemment un choix politique, celui de maintenir des ressources à un niveau proche de la dépense (14,7 % du PIB à +0,7 % de productivité en 2070), et donc d’obtenir un solde relativement faible (0,7 % du PIB en moyenne annuelle dans ce cas). C’est d’ailleurs ce solde moyen à l’horizon 2070 qui me semble le plus vraisemblable, compte tenu des hypothèses générales du COR qui sont apparemment surestimées, et rien n’indique véritablement que dans 50 ans les conditions seront les mêmes... Une autre façon de lire ces prévisions et ces projections est d’ailleurs de constater que beaucoup va dépendre de la politique du gouvernement dans le mode de financement d’un éventuel déséquilibre ! On peut y ajouter que celui-ci serait plus fort avec la convention EPR.

Figure 11

Agrandissement : Illustration 11

Sources : rapports à la CCSS 2002-2021

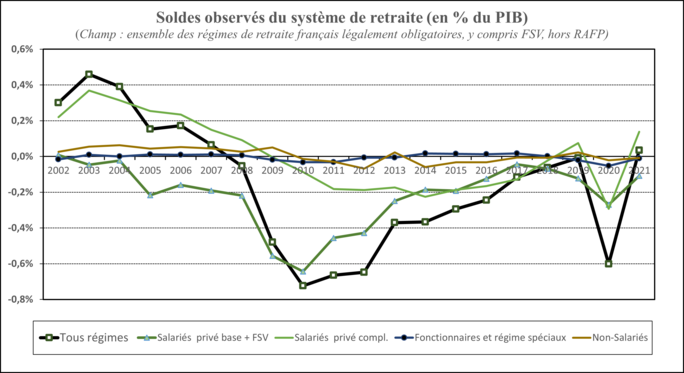

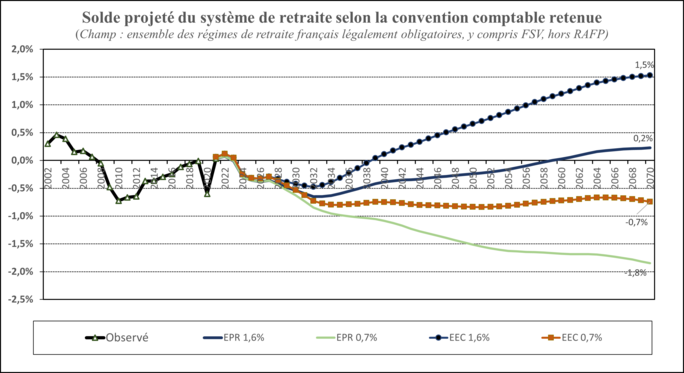

Il faut s’arrêter un instant sur les déséquilibres actuels pour en comprendre la structure et les causes avant d’aborder les projections du COR pour l’avenir. Les rapports de la CCSS donnent une évolution très significative des soldes de chacun des grands régimes (Figure 11). La première leçon de ce graphique est tout d’abord le constat de la diversité des évolutions qui montre que les régimes sont très différents les uns des autres et n’ont pas la même logique de fonctionnement. L’évolution moyenne n’est pas du tout représentative de l’ensemble des régimes, et dépend en premier lieu de celui qui est le plus massif, à savoir le régime général des salariés (+ le FSV, le Fonds de solidarité vieillesse). Cet effet de structure est inévitable étant donné le poids relatif de chacun. Le profil de la courbe d’ensemble est encore plus déterminé par celui des salariés du privé si l’on observe que les régimes complémentaires du privé ont visiblement accentué cette surdétermination en amplifiant les à-coups, et l’on peut dire que l’instabilité moyenne résulte pour l’essentiel des fluctuations du régime général des salariés. C’est confirmé a contrario par la stabilité relative du régime des fonctionnaires (qui est par définition équilibré par l’Etat) et dans une moindre mesure par celle des non-salariés qui dépend de conditions spécifiques. La seconde grande leçon concerne les fluctuations sur la période 2002-2021 et leur cause probable qui est fondamentalement liée à la conjoncture économique. La courbe moyenne devient négative en 2008, et plonge brutalement au moment où la récession apparaît en 2009. La reprise est lente et le retour à l’équilibre se fait à partir de 2019. Malheureusement, la récession artificielle de 2020, due à la chute brutale d’activité liée à la crise sanitaire (confinement), fait plonger à nouveau la courbe, mais le redressement mécanique de 2021 permet d’effacer en sens inverse le déséquilibre, et produit un excédent qui caractérise la situation actuelle (près d’1 M. d’euros en 2021 et de 3 M. en 2022). La dernière leçon est évidente. Le déficit est dû pour l’essentiel à une insuffisance des ressources, liée aux crises et à la faible croissance des périodes suivantes, ainsi qu’à l’ampleur du chômage qui lui est inhérent ! C’est un démenti à la thèse officielle selon laquelle le déficit serait régulier et structurel et procéderait d’une hausse systématique des dépenses ! Ce que reconnaît d’ailleurs le COR, comme je l’ai déjà noté plus haut...

Figure 12

Agrandissement : Illustration 12

Sources : rapports à la CCSS 2010-2021 ; projections COR – septembre 2022.

A l’instar de la Figure 10, le graphique de la Figure 12 ne retient que les 2 valeurs extrêmes des taux de croissance de la productivité pour les projections de soldes jusqu’en 2070 (+1,6 % et +0,7 %). Les courbes diffèrent toutefois lorsqu’elles sont combinées avec les deux conventions comptables. La projection la plus vraisemblable du solde en termes de productivité (+0,7 %), combinée à la plus favorable pour la convention retenue (EEC), nous donne une courbe légèrement négative, avec en fin de période un déficit de – 0,7 %, qui n’est pas une surprise puisqu’à l’horizon 2070 on a l’équation comptable : Ressource – Dépense = 14,0 % - 14,7 % = - 0,7 % ! La convention EPR donne quant à elle des soldes beaucoup plus faibles, quelles que soient les hypothèses de productivité, mais c’est inhérent à une situation où l’Etat se dégage de sa responsabilité d’assurer la solidarité au sein de la société. La véritable question à se poser alors, c’est de savoir si, en partant de la convention EEC (la seule qui garantit la permanence de l’intervention de l’Etat, en particulier pour le régime de la Fonction publique qui est menacé par la politique de réduction de son périmètre par Emmanuel Macron), le risque de possibles déficits est un véritable danger pour les finances publiques. Toutes choses égales par ailleurs, et dans le jeu d’hypothèses du COR, les déséquilibres éventuels semblent limités à ce plancher de – 0,7 % du PIB, soit avec un PIB actuel de 2.500 Milliards d’euros en 2021, un ordre de grandeur de 17,5 Mds d’euros aux prix de 2021. Si on rapporte ce montant maximum à la masse des pensions, estimée en 2021 à 345 Mds d’euros, on obtient un déficit de l’ordre de 5 % des masses en jeu au plus, soit un faible rapport flux/stock qui est peu susceptible de remettre sérieusement en cause l’équilibre économique général, et celui des finances publiques en particulier. L’analyse du projet de réforme en cours montre bien que celui-ci est peu justifié en termes d’urgence, car des soldes négatifs (des « besoins de financement » dans la terminologie des Comptes nationaux) sont d’une part peu probables ou intermittents (ils sont directement liés aux périodes de ralentissement de la conjoncture), et même si c’est le cas ils sont limités par leur ampleur qui reste faible eu égard aux sommes en jeu, et seraient alors plutôt faciles à résoudre.

Intérêt et limites de l’exercice de prévision

Les exercices de projection du COR ont été réalisés à partir de données fiables et sûres, mais dont les évolutions sur très longue période sont relativement incertaines, car elles dépendent de nombreux facteurs qui sont eux-mêmes potentiellement variables. Des évolutions démographiques différentes sont par exemple toujours possibles, car ces structures qui sont lourdes par nature peuvent se déformer dans le temps. Les importants écarts de projection en donnent une première idée, mais d’autres évènements peuvent intervenir comme des exemples historiques récents l’ont montré (chute brutale de la fécondité en Espagne et en Italie). Il faut donc considérer avec une certaine prudence tous les facteurs en cause, en gardant à l’esprit que des tendances contradictoires, voire paradoxales, peuvent toujours se faire jour, et j’en examinerai ici quelques exemples.

Une des premières grandes inconnues dans ces modèles de prévision sur 50 années est la base démographique qui recèle déjà nombre d’incertitudes. C’est d’abord vrai en termes de natalité, de fécondité, de mortalité, de solde migratoire, etc. qui déterminent à long terme le niveau de la population. Selon les estimations de l’INSEE l’écart maximal entre les projections à l’horizon 2070 serait de 21 Millions de personnes[25]), ainsi que sa structure par âges[26] et les caractéristiques de sa population active qui déterminent le ratio actifs/inactifs, que nous avons déjà abordés. Mais c’est aussi vrai en termes d’espérance moyenne de vie, qui déterminent également la durée moyenne de vie à la retraite, le niveau de pension et plus généralement les conditions de vie des retraités. Si l’on rajoute l’espérance moyenne de vie en bonne santé (dite « sans incapacité », que suivent l’UE et l’OCDE[27]), on aura un tableau plus réaliste des éléments qui affectent toutes les circonstances de la mise en retraite (environ 15 années de perte de santé). En toute hypothèse, le vieillissement est certain, comme ses conséquences sociales, quelle que soit leur ampleur, mais c’est une question qui devra se résoudre essentiellement par la solidarité, et donc qui appartient à l’ordre politique...

Dans ses projections de population active 2016-2070, l’INSEE avait envisagé un scénario central où le nombre d'actifs rapporté au nombre d'inactifs de 60 ans ou plus s’établissait à 1,9 en 2020 et 1,4 en 2070, mais le nombre d’actifs continuait à croître en dépit de l’accroissement de la part des + de 65 ans dans la population totale (de 20,4 % en 2020 à 28,9 % en 2070). Dans un scénario comparable, l’INSEE a réalisé un peu plus tard des projections de population 2021-2070, où le taux d'activité des 15-64 ans (en %) passait de 72,1 % en 2020 à 75,0 % en 2070 (soit une augmentation de près de 3 points !). D’une manière générale, on assiste à deux phénomènes aux conséquences opposées : le vieillissement général de la population qui se traduit par l’augmentation de la part des plus âgés, et dans le même temps un accroissement de l’activité dans les tranches d’âge les plus élevées. La compensation existe bien mais elle n’est que partielle, et l’évolution réelle est aléatoire...

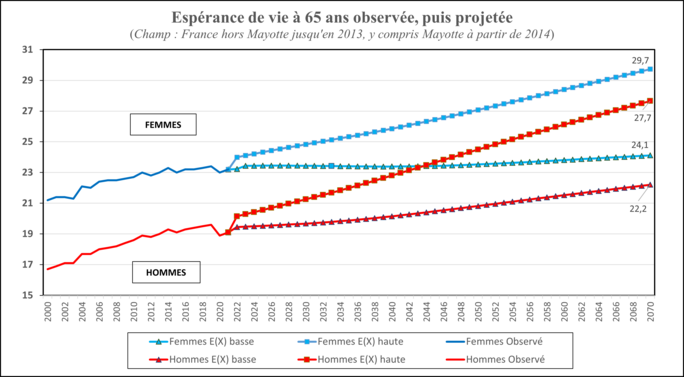

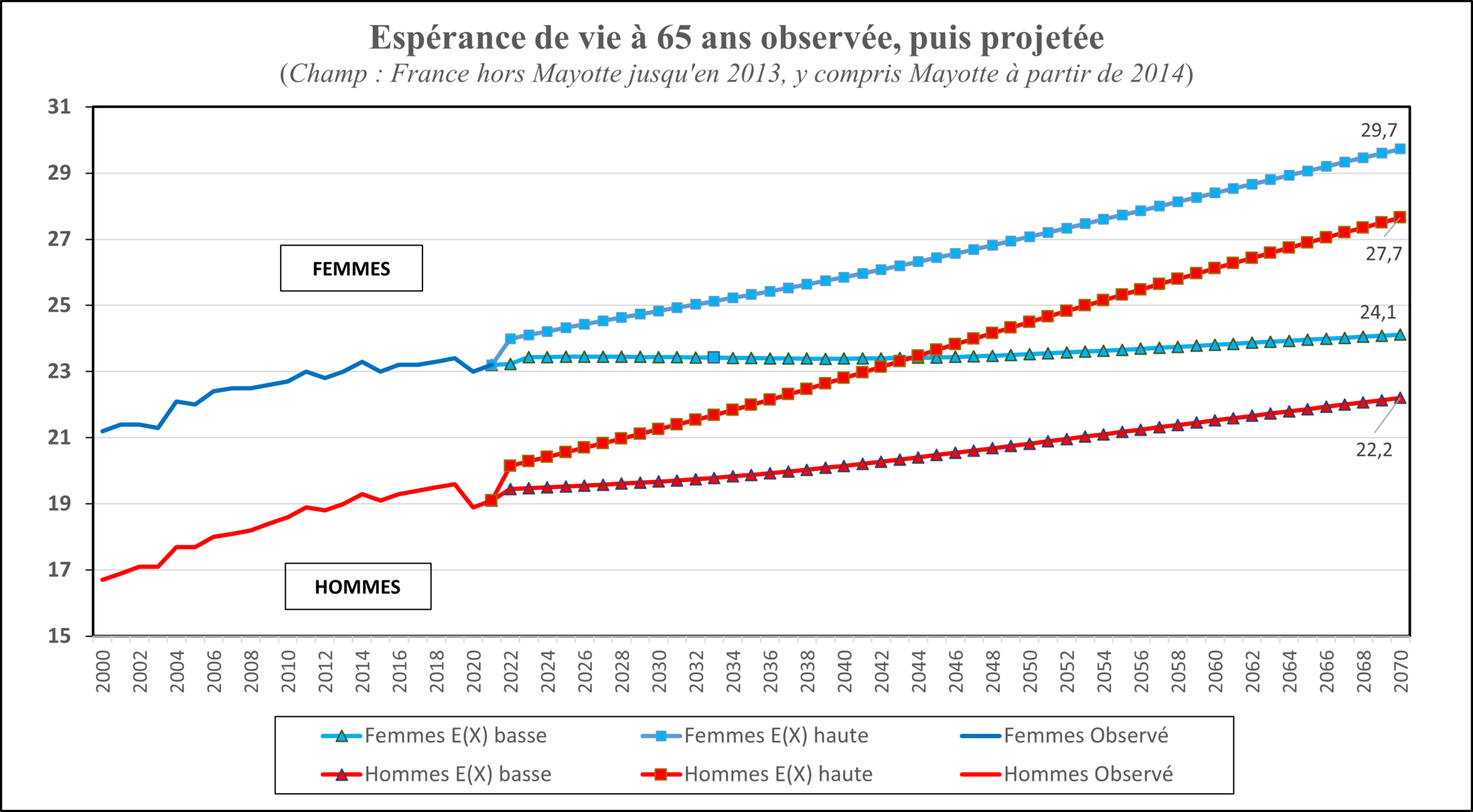

Figure 13

Agrandissement : Illustration 13

Sources : INSEE, bilan démographique 2021 et projections de population 2021-2070

Il est d’usage de calculer l’espérance de vie[28] à la naissance, mais cette méthode n’est pas a priori la plus pertinente pour notre objet, car elle dépend fondamentalement de la baisse de la mortalité infantile, dont les progrès remarquables[29] au cours des deux siècles passés sont surtout responsables de la hausse globale, bien qu’inégale, de l’espérance de vie dans le monde. En matière de retraites, il est préférable de l’établir à 60 ou 65 ans qui sont des âges plus significatifs. Le graphique de la Figure 13 décrit les projections de l’INSEE à l’horizon 2070 pour l’espérance de vie à 65 ans selon les sexes. On y note en particulier une nette réduction de l’écart entre hommes et femmes, qui était de 4,1 ans en moyenne en 2021, et qui passe à 1,9 ou 2,0 années selon les hypothèse démographiques en 2070, même si ces projections varient dans un large intervalle de l’ordre de 5,5 ans.

Comme les tendances projetées sont d’abord dépendantes des facteurs démographiques, l’évolution la plus vraisemblable devrait être à mon avis celle qui est proche des hypothèses les plus basses. Il est en effet peu probable que la progression actuelle de l’espérance de vie continue au même rythme que précédemment car tous les signes vont dans le sens d’une stabilisation et un plafonnement des indicateurs de fécondité, d’autant plus que l’espérance de vie sans incapacité tend à stagner, voir même régresser légèrement. Toutefois, les indicateurs de mortalité peuvent également jouer leur rôle, en affectant notamment l’espérance de vie, ce qui est le cas ici dans ce graphique avec la nette chute d’espérance en 2020 qui s’explique par la surmortalité exceptionnelle liée à la COVID 19[30]. Bien sûr, dans les 50 ans qui viennent, beaucoup d’autres événements peuvent se produire dans le tissu de la société. Ce qui pourrait renforcer les facteurs positifs viendrait plutôt à mon avis du solde migratoire, mais l’hypothèse d’afflux massif de jeunes d’origine étrangère, même si elle est souhaitée par le patronat pour des raisons d’emploi, et qu’elle permettrait surtout d’accroître à terme le taux de fécondité de façon sensible, risque néanmoins d’être mal perçue par une grande partie de la population. Cela dit, à long terme, une évolution dans ce sens me paraît possible, et même souhaitable si l’on veut éviter de futurs conflits ou de grands déséquilibres d’ordre géostratégique.

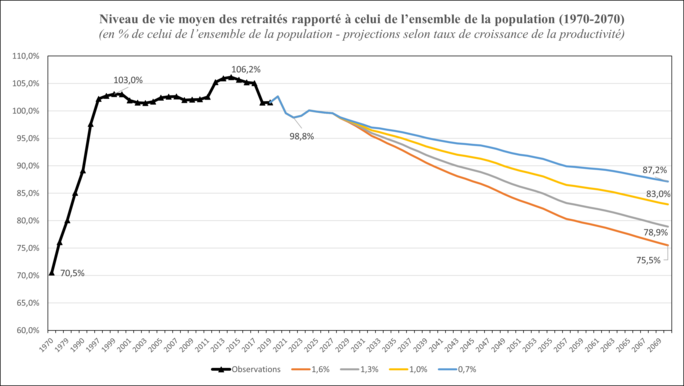

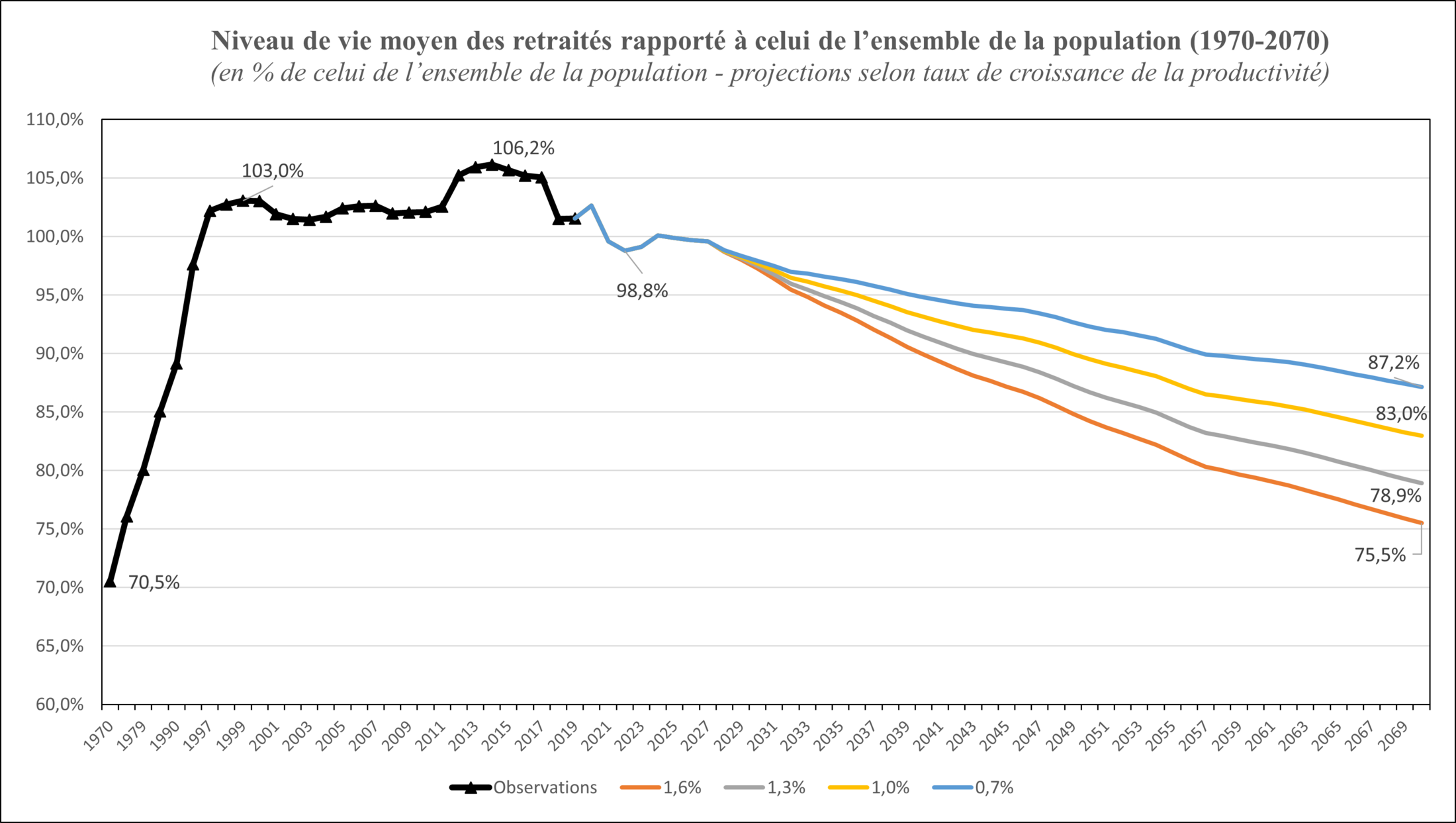

Figure 14

Agrandissement : Illustration 14

Sources : INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux 1970 à 1996 ; INSEE-DGI, enquêtes Revenus fiscaux rétropolées de 1996 à 2004 ; INSEE-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux de 2005 à 2019 ; projections COR – septembre 2022 ; INSEE, modèle DESTINIE.

Parmi les sujets les plus débattus se trouve celui du niveau de vie des futurs retraités. Dans le graphique de la Figure 14, on compare le niveau de vie des retraités avec celui de l’ensemble de la population, et cela est exprimé par un ratio en pourcentage de la moyenne générale. Tout d’abord, on peut constater que les données observées par le passé montrent une très forte croissance du niveau de vie des retraités, qui rattrape pratiquement celui des actifs dans les années 1990 et à la fin du siècle. C’est là le résultat des politiques sociales visant à améliorer les conditions de vie des retraités, par rapport à la situation qui prévalait après la guerre, où les retraités constituaient la plus grande partie de la population pauvre. Ensuite, vient une période un peu instable dans les travaux du COR, et qui résulte des options du gouvernement sur la période 2021-2030. Il s’agit dans ce cas surtout d’un affichage politique à l’issue du second quinquennat de M. Macron. Les hypothèses ont fluctué et le COR a fait des choix qui ne sont pas ceux de l’exécutif, ce qui explique des ruptures de série difficiles à suivre. Mais le plus intéressant réside dans les projections du COR sur ces bases pour la période 2030-2070. Dans tous les cas de figure, à savoir selon les diverses hypothèses de productivité, on obtient un niveau de vie qui est appelé à diminuer plus ou moins fortement. Il est particulièrement intéressant de suivre la courbe bâtie sur l’hypothèse d’un chiffre de 7 % de croissance annuelle de la productivité, qui donne des résultats moins mauvais que les autres. Cela peut sembler a priori étonnant, voire même constituer un paradoxe, mais cela s’explique aisément. En effet, avec une productivité faible, la croissance est faible et le niveau de vie des actifs qui sert de référence dans ce schéma est nécessairement plus bas et cela aboutit à rehausser relativement celui des retraités. De toute façon, il est effectivement probable que ce niveau de vie ou plus exactement que son rapport à celui de l’ensemble des actifs va sensiblement diminuer, du fait d’un simple écart entre les taux de croissance des revenus. Ceux des actifs actuels et futurs risquent fort de croître moins vite que les pensions de retraite, à moins qu’un effort plus important soit réalisé pour mettre à niveau les pensions. Cela se traduirait certainement par un pourcentage de ressources affectées, et donc à un taux en % du PIB un peu plus important, ou au moins stable. Cette dimension est évidemment de nature politique.

Il est une autre dimension de ce Rapport que je n’ai pas encore étudié ici, à savoir les hypothèses relatives au taux de chômage. Elles jouent surtout un rôle pour la période charnière 2021-2030, où les prévisions du gouvernement sont en contradiction avec celles de l’INSEE et du COR. Les projections ont été faites avec deux hypothèses de taux de chômage, 4,5 % au sens du B.I.T. qui est celle du gouvernement, et 7 % que privilégie le COR dans la plupart de ses calculs. C’est un aspect non négligeable de l’ordre de grandeur des prévisions, car avec un taux de chômage plus faible les cotisations augmentent en masse et donc les ressources. Parallèlement, l’objectif d’allongement de la durée de cotisation et de l’âge légal (de 62 à 64 ans) aurait un impact non négligeable sur la nature et les montants des cotisations si une partie des actifs plus âgés (ceux qui sont sans emploi et attendent de liquider leur retraite pendant deux ans de plus) doit être prise en charge plus longtemps par les organismes sociaux dans ces conditions (allocations chômage, minima sociaux, etc.). C’est en fait, une variable importante dans toutes ces prévisions, car elle peut en perturber les résultats (et créer en fait plus de pauvreté, ne serait-ce qu’avec des pensions minorées).

Les révélations du débat politique autour du projet de loi

Le projet de loi de réforme des retraites, qui a été initié par l’examen du texte en commission des affaires sociales au Palais-Bourbon le 30 janvier 2023, a été marqué par le recours à de nombreuses procédures hors de l’ordinaire bien peu adaptées à son objet (choix d’un texte budgétaire rectificatif d’une loi de financement de la sécurité Sociale qui est par nature annuel alors que le fond est à long terme, recours à l’article 47 alinéa 1 de la Constitution, à l’article 38 du règlement intérieur du Sénat, et éventuellement à l’article 49-3 qui évite le vote...), qui en remettent en cause la constitutionnalité, a finalement suscité de nombreuses discussions. Au-delà des péripéties politico-juridiques autour de l’adoption d’un texte éminemment contesté, ces débats ont mis en lumière les multiples incohérences et contradictions de celui-ci. Je ne citerai que l’étude d’impact en annexe du projet de loi (qui est supposée en donner la justification chiffrée), qui a été fortement critiquée par Michaël Zemmour[31], économiste et chercheur à Paris-I. Ce dernier a judicieusement remarqué que ce projet n’est pas conforme aux prévisions du COR, en ce sens qu’il y manque notamment de multiples données et analyses fondamentales qui ont été volontairement omises ! Toutes les études connues des experts officiels (Trésor, COR, INSEE, DREES, etc.) ou officieux (OFCE, autres économistes) sur les conséquences possibles et probables de l’adoption du texte de loi ont été volontairement écartées ou au mieux ignorées, afin de laisser la place au seul argumentaire gouvernemental !

En s’appuyant sur l’étude des précédentes réformes des retraites dont les effets ne se sont pas encore complètement produits (surtout la réforme Woerth de 2010 qui repousse l’âge légal de départ de 60 à 62 ans et la réforme Touraine de 2014 qui relève la durée de cotisation jusqu’à 43 années), Michaël Zemmour en a mis en évidence les fortes conséquences négatives : la généralisation de l’allongement de la durée du travail, l’abaissement immédiat des droits, l’accroissement brutal des inégalités, les conséquences plus négatives sur le travail des femmes, un impact important sur les minima sociaux, et sur le plan macroéconomique une baisse des dépenses publiques et une hausse du taux d’emploi des seniors, qui se traduit par une hausse transitoire du chômage, une pression à la baisse sur les salaires et une très faible augmentation du PIB (+ 0,3 point à dix ans), tout cela pour une petite amélioration des comptes publics (+ 0,4 point de PIB au mieux). A côté de l’étatisation de fait d’un régime qui se veut « unique », au détriment des syndicats qui en perdent le contrôle réel, c’est également le début d’une interminable et complexe transition qui pourrait durer 50 ans... Les polémiques qui ont entouré la discussion du projet de loi ont ainsi révélé les contradictions et la mauvaise foi officielles (la question de la pension minimale à 1.200 euros par mois), l’accroissement des inégalités (en particulier pour les femmes), l’aggravation du niveau des pensions, etc. et le formidable transfert de revenu en faveur du patronat et probablement des intermédiaires financiers. Elles ont eu le mérite de souligner les inégalités existantes dans le système actuel, et de pousser à lancer une véritable réflexion en faveur d’une authentique réforme des retraites.

D’autres modes de financement possibles

Si on limite notre champ d’étude à la seule nécessité de financer un éventuel déficit des comptes sociaux en matière de retraite, qui serait en toute hypothèse d’ampleur relativement limitée, voire parfois négligeable, on peut néanmoins concevoir divers modes de financement alternatifs. Plusieurs scénarios de politique économique sont alors possibles, dont par exemple :

- A très court terme, et sans remettre en cause les régimes de retraite, ni même surtout l’ordre économique et social ( !), on pourrait (comme des économistes le proposent) tout simplement relever provisoirement de quelques dixièmes de points les cotisations de retraites lorsque c’est nécessaire, ce qui suffirait amplement pour assurer l’équilibre comptable.

- Dans un temps assez court, l’Etat peut également arbitrer entre les diverses caisses et réaliser des transferts financiers entre les différentes branches de la Sécurité Sociale, qui ne sont pas toutes en déséquilibre en même temps (cas des « Accidents du travail» par exemple).

- A moyen terme, des mesures d’ordre social seraient susceptibles d’améliorer à la fois la productivité moyenne et la production socialement utile : aide à l’emploi des jeunes, réduction du chômage (en particulier du « halo»), réglementation du travail précaire, enrichissement et réorganisation du travail féminin (surtout en matière de travail partiel), etc.

- A plus long terme, les exonérations de cotisations sociales[32] des dernières années (en particulier la part patronale) qui ont réduit à la fois la masse totale des revenus du travail et les ressources disponibles pour les dépenses sociales (dont les pensions de retraite), pourraient être progressivement supprimées, en même temps que la fraude sociale (surtout des employeurs) serait réduite,

- L’accroissement de la productivité moyenne, dont l’efficacité est grande dans les divers scénarios, serait parfaitement capable de relever automatiquement le niveau des pensions de manière très significative et sans autre forme de procès. Diverses voies vont d’ailleurs dans le même sens, comme la mise en œuvre d’une véritable transition énergétique et plus généralement écologique, qui impliquerait le lancement de grands travaux similaires à ceux du New Deal de Roosevelt, à la planification à la française de 1945 ou au Plan Marshall (avec une autre idéologie), etc. qui permettraient de relancer fortement l’activité en s’appuyant sur un progrès technique rénové et des investissements orientés vers le progrès social, etc.

- A très long terme et dans le même ordre d’esprit, on pourrait enfin envisager un nouveau partage de la valeur ajoutée[33], qui permettrait d’accroître la part des salaires et donc des cotisations sociales, ce qui augmenterait de manière considérable les ressources, sans même mentionner diverses mesures évidentes de justice fiscale, comme la taxation des plus-values exceptionnelles qui permettraient d’abonder significativement le budget de l’Etat (mais qui soulèvent néanmoins des questions délicates de choix du modèle de financement de notre système social : par l’impôt ou les cotisations sociales ? Beveridgien ou Bismarckien ?).

Mais beaucoup de ces solutions paraissent relever aujourd’hui de la politique-fiction, à moins que ce ne soit justement de la politique au bon sens du terme ?

[1] Le recensement de la population est une très vieille opération que l’administration française a réalisé à partir de 1801 à intervalles réguliers (tous les 5 ans jusqu’en 1936, puis avec une fréquence variant de 6 à 9 ans jusqu’en 1999), et qui vise à décompter de manière exhaustive (sans double-compte) la population française résidante, mais aussi à collecter de nombreuses autres informations essentielles sur la société (logement, emploi, transport, etc.). Depuis une vingtaine d’années, le processus est effectué en continu, en combinant les données de l’Etat-civil (mairies), des informations fiscales (taxes locales) et les résultats d’enquêtes partielles sur des échantillons limités de population auprès des territoires des communes. La synthèse est effectuée par l’INSEE qui publie régulièrement la population légale résidant en France au 1er janvier. Cette définition diffère d’autres approches, qui peuvent par exemple se fonder sur le critère de citoyenneté ou de nationalité. Les Comptes nationaux utilisent une définition dérivée, la population moyenne en cours d’année.

[2] Il faudrait également tenir compte de la situation politico-administrative du territoire de Mayotte qui est inclus depuis 2014, et dont les caractéristiques socio-économiques exceptionnelles font qu’il est souvent présenté à part.

[3] La mesure de la population active diffère selon l'observation statistique qui en est faite. On peut actuellement distinguer trois approches principales : au sens du BIT (qui inclut donc les chômeurs au sens plus restreint du BIT) ; au sens du recensement de la population (aux critères plus larges) ; et au sens de la Comptabilité nationale (qui repose sur l’emploi).

[4] BIT : Bureau International du Travail, organisation de l’ONU basée à Genève

[5] La Population active au sens du BIT est composée des personnes de 15 ans ou plus, vivant en logement ordinaire, exerçant une activité ou chômeurs (BIT). France hors Mayotte, données de l’enquête Emploi 2021 de l’Insee.

[6] Il s’agit naturellement au dénominateur de la population moyenne, et non de la population légale au 1er janvier.

[7] Voir l’article du Monde du 5 mars 2023 : https://www.lemonde.fr/economie/article/2023/03/05/le-vieillissement-de-la-population-un-defi-qui-depasse-de-loin-le-probleme-des-retraites_6164241_3234.html Celui-ci expose de manière assez précise les conséquences réelles et supposées (prévisions discutables) du vieillissement de la population, avec surtout une interprétation plutôt inspirée par nos élites libérales qui y voient d’abord un coût économique et social...

[8] Cette approche classique subsiste encore, notamment dans la lignée du marxisme et en dehors de l’Université.

[9] Le terme est tiré des « Éléments d'économie politique pure », ouvrage rédigé en 1874 par Léon Walras, le père de la théorie de l’équilibre général et du marginalisme, et fondateur de l’Ecole de Lausanne dont la postérité perdure...

[10] Celui-ci repose sur trois piliers fondamentaux : un univers anthropologique strictement individualiste (et subjectif), une conception de la valeur-utilité (qui se substitue à la valeur-travail classique) et des méthodes exclusivement mathématiques (le calcul « à la marge » ou différentiel, c-à-d par dérivation partielle de la fonction de production).

[11] L’INSEE a néanmoins réalisé une très célèbre étude publiée en 1972 à partir d’une fonction de production type Cobb-Douglas, intitulée « Abrégé de la croissance française » de Malinvaud, Carré et Dubois qui tentait d’analyser les facteurs de la croissance française durant les 30 Glorieuses. Les résultats furent à mon avis relativement indéterminés...

[12] Pour information, l’écart entre la population active au sens du BIT et l’emploi intérieur total en 2021 est de l’ordre du million de personnes, soit exactement 30,093 M – 29,007 M = 1,086 M de personnes.

[13] Le PIB en valeur a été multiplié par 161,2 fois pendant la même période, mais les prix courants sont peu pertinents.

[14] Dans l’optique « revenu », le PIB est aussi un agrégat de revenus. Si l’on retranche les impôts sur la production et les importations (nets de subventions), le PIB est égal à la somme des différents revenus, et donc au Revenu Disponible Brut. Le Revenu National Brut tient compte du solde des revenus du patrimoine ou du travail reçus et versés au reste du Monde.

[15] Un graphique semblable a été publié en février 2023 par des statisticiens militants de l’INSEE (se libérant du devoir de réserve) dans un 4 Pages officieux intitulé « Analyse Retraites », qui démontait de même l’argument démographique.

[16] chiffres provisoires qui seront révisés au printemps de l’année 2023.

[17] Voir notamment l’article de Patrick Artus, « La dynamique du capitalisme est aujourd’hui bien celle qu’avait prévue Karl Marx », paru dans la revue de NATIXIS de février 2018. Il s’y appuie notamment sur des données de l’OCDE qui combinent baisse du rendement du capital, baisse des salaires dans le partage de la VA et spéculation financière...

[18] W.W. Rostow fut un des conseillers influents de Kennedy et Johnson, et un fervent anti-communiste.

[19] Sur les 5 grandes branches de la nomenclature NACE, on n’a retenu pour des raisons pratiques que les 3 plus importantes, mais les deux autres (Construction et Services principalement non marchands) ont également leur intérêt.

[20] Il s’agit en fait de la branche « Agriculture, sylviculture et pêche »

[21] VA en valeur, c-à-d à prix courants. Noter que le calcul du volume à prix chaînés fait perdre la propriété d’additivité.

[22] Voir notamment le 4 Pages Analyse Retraites déjà cité dans la note 15.

[23] Le COR s’appuie notamment sur des sources fiables, l’INSEE et la Commission des Comptes de la Sécurité Sociale.

[24] Synthèse – Rapport annuel du COR - Septembre 2022

[25] Selon les estimations et projections de population de l’INSEE pour la période 2021-2070, la population au 1er janvier 2070 varierait entre 58,0 M. et 79,1 M. de personnes, avec un scénario central à 68,1 M. (le plus équiprobable), après être passé par un sommet à 69,3 M. vers 2044, et marquant ainsi un déclin démographique nettement probable.

[26] Les mêmes estimations donnent une part des +65 ans dans la population totale qui varie entre 24,3 % et 34,2 %, soit 9,9 points d’écart, avec un scénario central à 28,9 % qui reste nettement supérieur aux 20,7 % actuels (2021).

[27] Selon Eurostat (UE), l’espérance de vie sans incapacité à la naissance atteignait en 2020 : 64,4 ans pour les hommes et 65,9 ans pour les femmes, contre respectivement 79,1 et 85,1 ans pour l’espérance moyenne à la naissance. L’espérance de vie sans incapacité à 65 ans s’établissait en 2020 à 10,6 ans pour les hommes et à 12,1 ans pour les femmes.

[28] Que l’on note E(X) en général.

[29] Il faut relire le Rapport Villermé de 1840 qui notait qu’à Mulhouse cette espérance avait parfois chuté à 18 mois !

[30] L’espérance de vie est un indicateur complexe qui est calculé à partir des conditions de mortalité du passé.

[31] Voir en particulier la Tribune : « La réforme des retraites ouvre une ère d’une cinquantaine d’années d’incertitude et de complexité », Le Monde du 5 mars 2020 de Michaël Zemmour et Justin Benard.

[32] Voir notamment mon billet de blog sur Médiapart : « Vers la fin du modèle social français ? » (volet 3/3) du 22/11/2022

[33] Voir également mon billet de blog sur Médiapart : « Vers la fin du modèle social français ? » (volet 1/3).