Au soir du dimanche 10 avril, après le premier tour des élections présidentielles de 2022, la Gauche semblait avoir encore disparu du paysage politique pour la seconde fois, laissant de nouveau face à face le candidat de la nouvelle Droite, Emmanuel Macron, et celle de l’extrême-Droite, Marine Le Pen. L’analyse des résultats montre que la réalité n’est pas si simple.

Mélenchon a démenti les pronostics des sondages

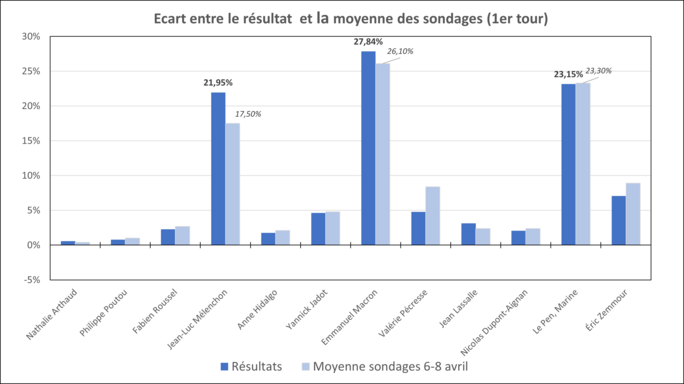

Et pourtant son représentant, Jean-Luc Mélenchon, n’avait pas démérité de l’avis de tous les journalistes et commentateurs attitrés. Ils ont au contraire loué ses efforts de campagne significatifs qui lui ont permis de dépasser largement le niveau que lui attribuaient les médias quelques jours avant le scrutin. Le 8 avril en effet, veille de l’arrêt officiel de publication des sondages, l’institut IPSOS le créditait d’une prévision de 17,5 %. Celle-ci était particulièrement forte car elle s’appuyait sur un échantillon de 7.321 personnes (3 à 4 fois supérieur à la moyenne habituelle) qui lui conférait une marge d’erreur de l’ordre d’un point[1].

Figure 1

Agrandissement : Illustration 1

Compilation des différents sondages et résultat du vote (source Wikipédia)

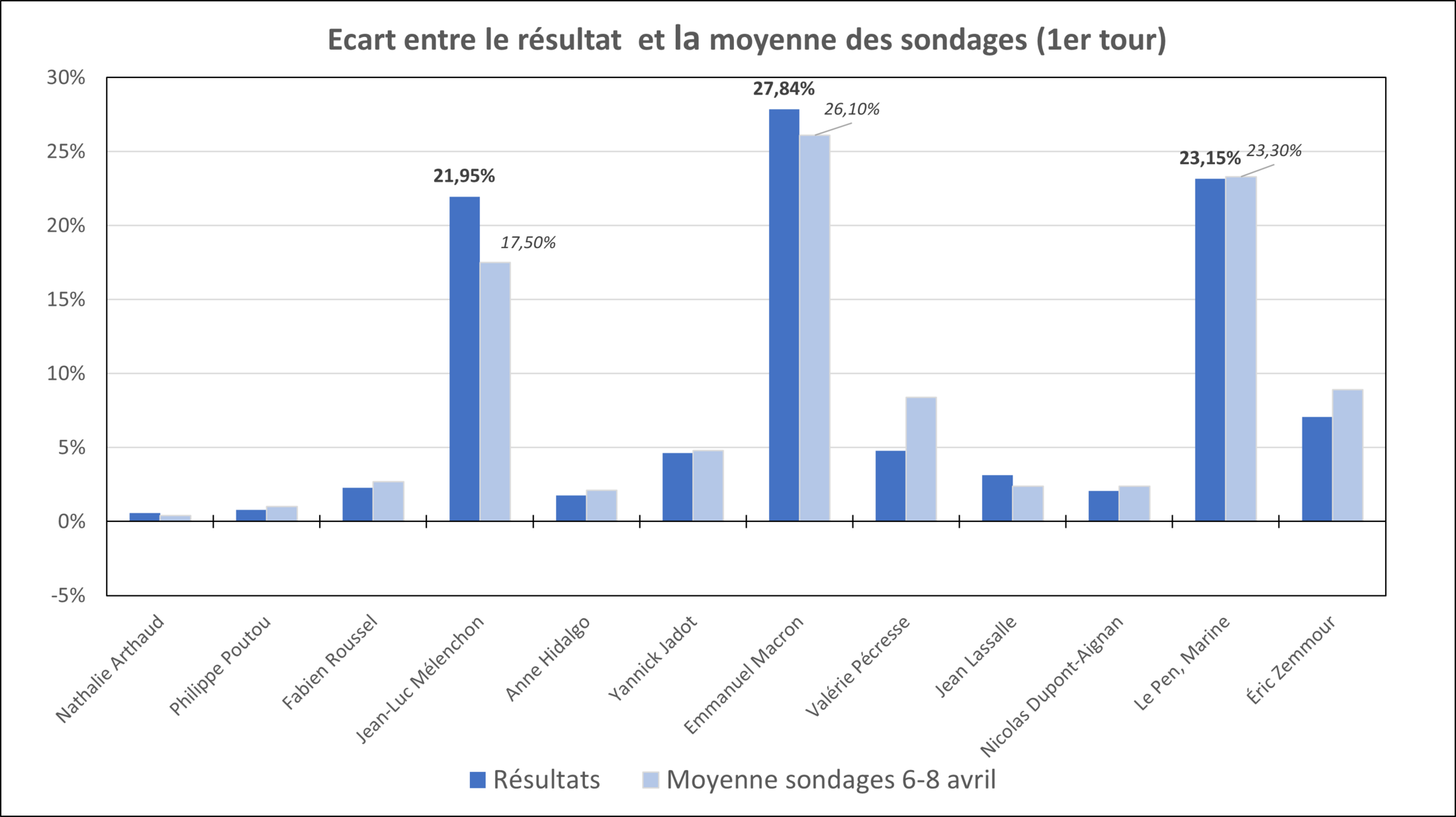

En dépit de ces pronostics qui le plaçaient assez loin derrière, J.L. Mélenchon fit le jour du scrutin presque jeu égal avec la seconde candidate, Marine Le Pen, en obtenant 21,95 % des suffrages exprimés contre 23,15 % pour cette dernière, soit un écart de seulement 1,2 point ! La Figure 1 permet de mesurer la progression du principal candidat de la gauche, qui était parti au début de la campagne officielle (28 mars) sur un étiage de 14 % (IFOP du 24 au 28 mars) et qui devait régulièrement combler son écart pour faire un grand saut le dernier jour ! L’analyse des différents résultats (Figure 2) montre à cet égard que celui-ci fut de 4,45 points de % par rapport à la moyenne des 5 derniers sondages réalisés entre le 6 et le 8 avril (IPSOS, Harris Interactive, Elabe, BVA et OpinionWay). Ses principaux concurrents ont enregistré des chiffres bien moins élevés, soit 1,74 % pour Emmanuel Macron et même – 0,15 % pour Marine Le Pen, ce qui relativise fortement le fameux effet du « vote utile ». On notera au passage que Valérie Pécresse a connu une véritable hémorragie le jour de l’élection avec une perte de – 3,62 % par rapport à la moyenne des derniers sondages (8,40 %), ce qui confirme la fragilité des prédictions…

Figure 2

Agrandissement : Illustration 2

Sur le fond, cette évolution rapide dans le dernier tournant soulève de nombreuses questions auxquelles il faudra bien un jour tenter de répondre… quand on aura suffisamment de données et de recul. En premier lieu, le vote « efficace » en faveur de J.L. Mélenchon semble avoir particulièrement bien marché, mais que recouvre-t-il en réalité ? Il y a eu incontestablement une poussée importante au dernier moment en faveur de l’Insoumis, qui recouvre probablement plusieurs mouvements de nature différente (transferts de voix de la gauche traditionnelle par anticipation dès le 1er tour, affaiblissement de l’électorat vert, réserves de voix non prises en compte par les sondeurs, etc.). Il est à mon avis encore trop tôt pour réaliser une analyse complète de ce qui s’est passé, mais il est sûr qu’en dépit des diatribes excessives des autres partis de gauche ou assimilés, notamment l’utilisation systématique de la guerre en Ukraine pour le discréditer, ou sa diabolisation rampante par la droite et les grands médias (ce sont souvent les mêmes) qui classent la LFI à l’ultra-gauche, alors que son programme reste très classiquement dans les normes générales de la gauche qui connut la victoire en 1981 (il n’est que de se rappeler le Programme commun et ses nationalisations, hélas vite enterrées…).

J.L. Mélenchon a su encore une fois rassembler son camp de manière efficace. Il a gagné près de 700.000 voix de plus que lors du scrutin précédent (7.712.520 en 2022 contre 7.059.951 en 2017), alors qu’il n’avait plus l’appui du PC (un point sur lequel je reviendrai) et que le total des suffrages exprimés a diminué de près d’un million de voix entre les deux élections (35,132 M en 2022 après 36,054 M en 2017). Sa performance est d’autant plus remarquable qu’elle s’est déroulée dans un contexte général de stigmatisation, tant par la droite classique ou nouvelle (Macron et le macronisme) que par une partie de la gauche qui partage pourtant ses valeurs. Les grands médias, dont on connaît la faible représentativité, n’ont pas arrêté de le marginaliser et de tenter d’en faire un bouc émissaire, avec la complicité ouverte d’anciennes figures dites progressistes.

Les raisons d’une semi-défaite

Cela pourrait étonner quand on considère la cohérence globale du programme de LFI, qui est bien plus abouti que celui de ses rivaux de gauche, sans même parler des autres… Si Mélenchon apparaît aujourd’hui trop à gauche, c’est bien parce que l’ensemble du corps politique, et sans doute une grande partie des troupes du fameux « peuple de gauche » se sont considérablement droitisés depuis quelques décennies. L’épuisement idéologique de la social-démocratie (dont Marx se réclamait il y a 150 ans !) est aujourd’hui patent, et l’écroulement de ses organisations en France, plus que dans le reste du monde qui avait fait auparavant son Bad-Godesberg[2] sous l’influence de la mondialisation heureuse, en est la cause politique première.

Cette évolution s’est poursuivie comme chacun sait avec les effets des crises économiques sur la société, qui ont notamment amené les classes populaires et les victimes du libéralisme à se réfugier dans l’abstention ou le vote d’extrême-droite. Malgré des réactions sociales très fortes sous le (premier ?) quinquennat Macron (Gilets jaunes, manifestations contre la réforme des retraites, etc.), et l’instrumentalisation plus ou moins adroite par le pouvoir des évènements imprévus qui lui ont empêché de mener à bien toutes les réformes libérales souhaitées (pandémie de coronavirus, choix du confinement, guerre en Ukraine), celui-ci a su maintenir et même accroître sa légitimité apparente. E. Macron a été choisi au 1er tour par près de 10 millions d’électeurs (9.783.058 voix), alors que cela n’avait été le cas que pour seulement 8,6 M cinq ans plus tôt (8.656.346 voix en 2017). Il est fort probable que l’atmosphère particulièrement dramatique des deux dernières années a entraîné une anesthésie générale du corps électoral, dont les éléments les plus frileux ou fragiles se sont réfugiés vers la sécurité immédiate du soutien à l’ordre établi, quel qu’il soit, ou vers l’abstention. Cette dernière s’est quand même accrue de plus de 2,2 millions de personnes (12.824.169 contre 10.578.455 en 2017), soit une augmentation de + 21,2 %. Dans cette perspective, le grand gagnant du 1er tour est sans conteste Emmanuel Macron qui a vu ses gains augmenter de 13,0 % alors que le total des suffrages exprimés a au contraire diminué dans le même temps de 2,6 %. Le résultat de Mélenchon n’en est pas moins plus qu’honorable avec 9,2 % de voix en sus (652.569 précisément).

La gauche aurait-elle pu l’emporter ?

Quand on regarde les chiffres dans le détail, on fait plusieurs constatations. Tout le monde, à gauche du moins, a pu observer que le candidat malheureux des Insoumis n’était qu’à 421.308 voix de la seconde place (contre 618.540 en 2017[3]) et que, si le communiste Fabien Roussel avait fait alliance avec LFI comme précédemment, une fraction des 802.422 voix que ce dernier a recueillies (soit près de la moitié) suffisait pour le faire passer devant Marine Le Pen ! Il faut donc reconnaître que la volonté d’exister du PC, qui a joué cavalier seul lors de cette élection, a malheureusement fait dérailler cette possibilité de voir au second tour un duel Macron-Mélenchon, et au-delà de faire revivre l’opposition droite-gauche qui a structuré pendant près de deux siècles la société politique française. Il n’est donc pas vrai que le duel Macron-Le Pen était inéluctable et que la gauche était condamnée aux poubelles de l’Histoire, comme semblent le croire certains esprits bien-pensants…

La question est ouverte pour l’avenir, car, contrairement aux savantes analyses des politologues et autres sondeurs qui pensent que la messe est dite[4], les profondes transformations de la société française depuis une quarantaine d’années, qui ont effectivement bouleversé le paysage politique (éclatement des structures traditionnelles de la gauche et de la droite) n’ont pas fini de produire leurs effets. Les critères sociologiques traditionnels ne sont certes plus aussi pertinents et la recomposition sociale va nécessairement précéder la recomposition politique. Beaucoup de journalistes et d’experts tendent à se limiter aux observations immédiates et à commenter le côté « jeu de petits chevaux » qui fait habituellement les choux gras de la grande presse, et à réduire donc le jeu politique à un simple rapport de forces entre des personnalités, en oubliant même le rôle des partis politiques qui devient secondaire. La personnalisation à outrance des débats (ou ce qu’il en reste) va ainsi de pair avec la disparition des corps intermédiaires, l’évolution de plus en plus monarchique et autocratique de notre système présidentiel, la dépolitisation apparente et la montée de l’abstention, etc. le tout contrôlé par une classe médiatique qui se veut toute puissante…

Une proposition de reclassement politique

Le succès de Mélenchon a fait voler en éclats la thèse des « deux gauches irréconciliables », qui a effectivement pu correspondre à un moment particulier de l’histoire de la gauche. La dualité de cette gauche qui depuis le Congrès de Tours reposait en gros sur une opposition des logiques révolutionnaire et réformiste, a été en effet très forte au XXème siècle, mais elle a été aussi extrêmement productive lorsque les deux parties arrivaient à s’entendre (1936, 1945, 1968, 1981). Ce sont justement les périodes d’unité et de réconciliation qui ont permis de la faire globalement progresser, et d’engranger de grandes conquêtes sociales, même si elles ont été souvent suivies de brusques formes d’éclatement sous la pression des circonstances…

On peut le voir en rassemblant toutes les voix de « gauche » ou assimilée. Je fais ici l’hypothèse (un peu forte, j’en conviens) que la base des électorats au sens large est plus représentative de la sensibilité idéologique première des électeurs qui les composent, plutôt que la personnalité du candidat ou l’attachement traditionnel aux partis et organisations politiques censés les représenter, voire souvent de leur dénomination. Dans une élection aussi centrale et primordiale que la présidentielle en France, les positions qui s’affichent dans les urnes me semblent aujourd’hui plus significatives en soi des options fondamentales des électeurs en termes de philosophie politique, et plus généralement de leur conception du monde. Je suppose de ce fait que les préférences apparues dans les votes reflètent de manière consciente ou non de véritables choix de société et non le résultat de pressions ou d’un quelconque hasard, dans la mesure évidemment où les élections sont libres, ce qui est le cas me semble-t-il. Même si divers phénomènes viennent perturber dans la réalité ce schéma (abstention, vote utile, atavisme familial parfois, etc.), il me semble que d’un point de vue pratique c’est une bonne base d’analyse, à défaut de posséder une parfaite connaissance psycho-sociologique des déterminants réels du vote. En l’occurrence, J.L. Mélenchon rassemble en moyenne près de 70 % des voix de gauche.

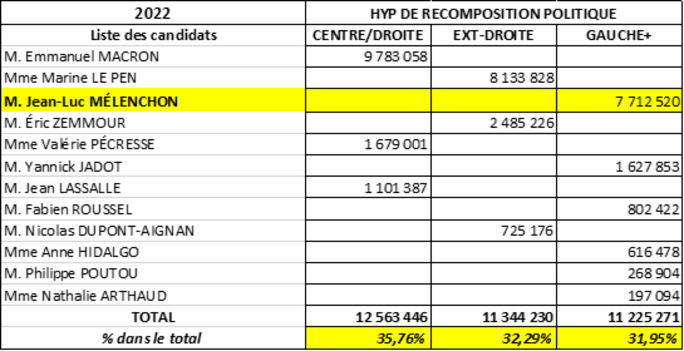

Si l’on applique cette démarche à l’ensemble du corps électoral, on peut alors distinguer trois grandes familles de pensée (et non les deux seules qui restent en lice au second tour), soit :

- Le Centre et la Droite, qui expriment d’abord un accord de fond avec l’ordre social dominant, avec ses variantes libérales ou autoritaires, et qui sont représentés ici par Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Jean Lassalle. En dépit de désaccords mineurs, ils constituent me semble-t-il un ensemble assez homogène où les transferts sont possibles.

- L’Extrême-Droite, qui a le vent en poupe depuis plus de 20 ans et qui exprime une contestation de l’ordre actuel au nom d’un passé fantasmé ou de conceptions idéologiques extrémistes. J’y mets Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, dont les représentations de la société sont très proches, malgré de réelles différences dans leurs objectifs politiques.

- La Gauche élargie (que je note « gauche+», qui regroupe les versions traditionnelles de la Gauche, auxquelles j’adjoins le courant « écologiste » qui s’est développé depuis quelques décennies. En France, ce dernier a été finalement intégré à l’ensemble des forces progressistes (sur le plan social) à partir du moment où il représente une dimension à la fois nouvelle et essentielle d’une vision en principe égalitaire de la société future à construire. On y retrouve donc Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou. Je suis bien conscient de la diversité de cette famille, de ses conflits et de ses contradictions internes, ainsi que d’une certaine hétérogénéité qui expliquent justement l’élimination de Mélenchon. Toutefois, je considère que tous partagent à un certain degré une vision commune de l’idéal social et écologique. Je parle évidemment ici des électorats, dont l’aspiration unitaire est sans doute supérieure à celle des candidats et structures partisanes.

Cette analyse diffère fortement ce celle que l’on nous sert à longueur d’antenne ou de journal. On nous présente souvent la structure des enjeux politiques comme une opposition libérale/autoritaire (ou, dans sa variante d’ordre international, européenne/nationaliste), qui se substituerait à la vieille opposition droite/gauche qui aurait progressivement disparu du théâtre du monde. Certains politologues préfèrent y voir une opposition entre les élites urbaines, éduquées et mondialisées, et les classes moyennes et populaires issues des périphéries ou des campagnes, et animées d’une forme de « populisme », ce qui n’est pas faux mais ne représente qu’une partie de la réalité. Cette vision s’est renforcée avec l’arrivée d’Emmanuel Macron, dont le libéralisme politique et économique est le plus affirmé depuis près d’un siècle. En outre, cela correspond à son intérêt bien compris, qui est de se constituer un(e) adversaire choisi(e) en une personnalité d’extrême-droite à la fois nationaliste et autoritaire. Ce petit jeu est toutefois dangereux, car il ne fonctionne que dans un chantage du type « moi ou le chaos », et avec l’hypothèse d’un « barrage républicain » … Nous le saurons le 24 avril !

La tripartition que je propose me semble plus juste et plus fidèle à la réalité. Elle a de plus l’avantage de conserver l’antagonisme droite/gauche qui est quand même le propre de nos sociétés de classes. Elle me permet également de présenter une forme renouvelée de l’analyse sociale, appliquée ici à la sociologie électorale, à partir des premières données compilées par le ministère de l’Intérieur[5]. Ce mode de regroupement des voix est présenté en détail pour les élections de 2022 dans la Figure 3.

Figure 3

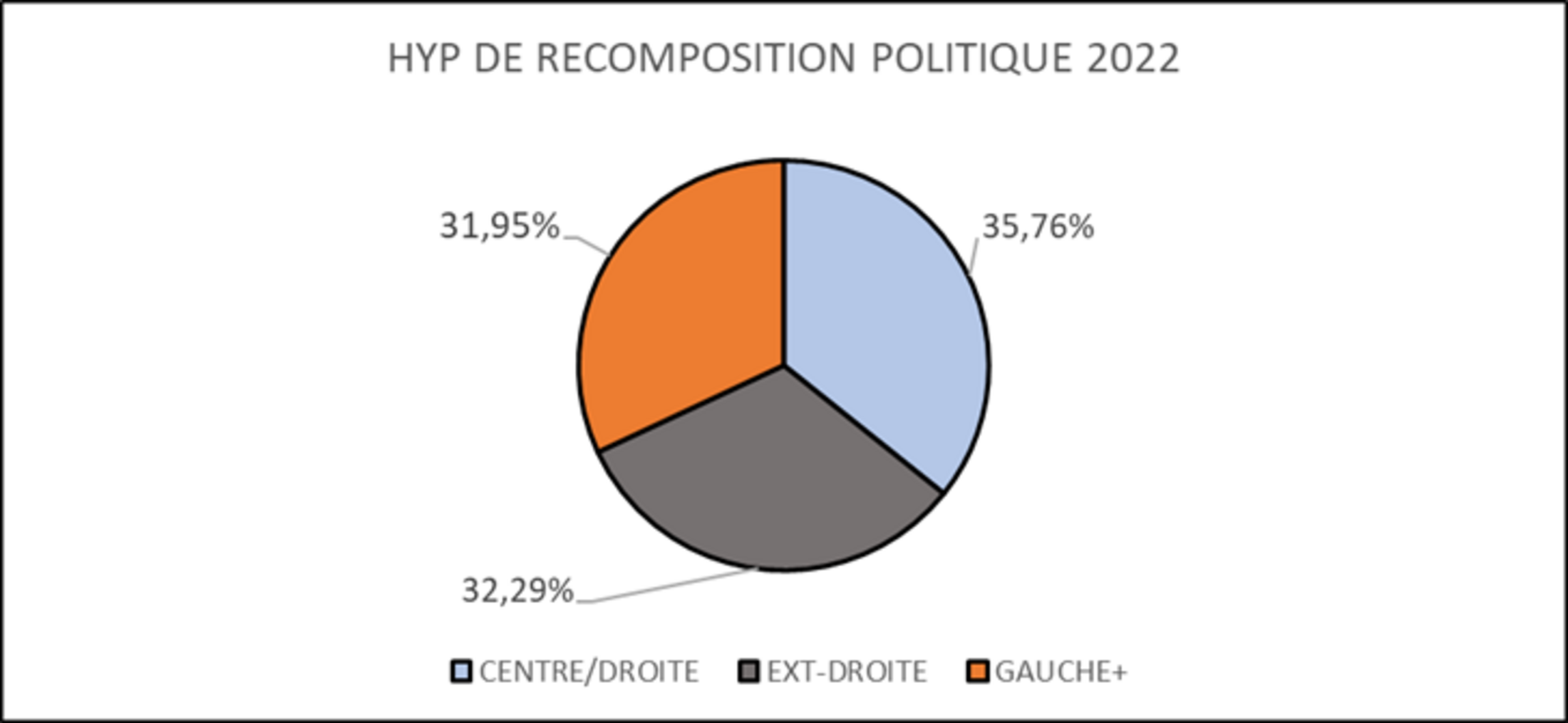

On est d’abord frappé par le fait que les trois grandes forces politiques sont sensiblement égales, chacune représentant un tiers environ du corps électoral. La gauche+ capte 31,95 % des votes, alors qu’en face, la droite et le centre récoltent 35,76 %, soit moins de 4 points de plus. La supériorité du parti présidentiel est réelle mais elle n’est que relative… On peut aussi noter avec intérêt que J.L. Mélenchon joue un rôle central dans la dynamique de la gauche, car il reçoit la plus grande part des voix (21,95 %), soit plus des 2/3. Le graphique correspondant (Figure 3bis) reflète bien cette tripartition assez égale … L’ordre d’arrivée reste cependant le même, mais dans un mouchoir de poche.

Figure 3 bis

Agrandissement : Illustration 4

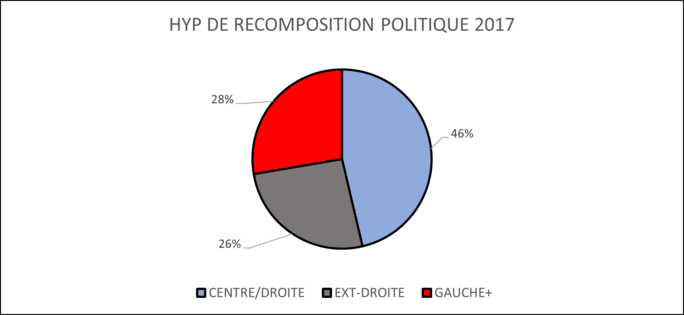

Il m’a semblé également intéressant de comparer cette situation avec celle d’il y a 5 ans, en pratiquant un regroupement analogue. La singularité de l’élection de 2017 par rapport à l’actuelle est évidemment la présence de François Fillon en troisième place, juste devant J.L. Mélenchon. Deux faits marquants en découlent, le poids de la droite et du centre qui est écrasant (46,3 %) et le rang de la gauche+ qui arrive en deuxième position devant l’extrême-droite. Toutefois, rétrospectivement, on peut constater que la droite/centre a perdu de nombreux électeurs en 2022, plus de 4 millions dont la moitié semble avoir migré vers l’extrême-droite (et le reste l’abstention ?). Globalement, la « droitisation » semble en réalité s’être effectuée au profit de cette dernière.

Figure 4

Les situations ne sont donc pas strictement comparables. Le gain de Macron en 2022 est réel, mais limité et il semble surtout s’être fait aux dépens de sa famille politique… Les perspectives pour la gauche+ sont en réalité bien meilleures, même s’il y avait aussi une occasion ratée en 2017. Par ailleurs, une autre leçon importante pourrait également être tirée. Les résultats du 1er tour sont beaucoup plus pertinents pour comprendre les relations entre les différentes forces politiques, alors que le second ne présente qu’une vision caricaturale avec deux candidats restés en lice qui ne donnent qu’une image tronquée de l’enjeu final. Dimanche 14 avril, quel que soit le candidat en tête, ce n’est qu’une partie de la population qui sera représentée (au plus 35 % des exprimés[6]) !

Figure 4bis

Agrandissement : Illustration 6

Enfin, la représentation graphique de la Figure 4bis confirme l’évolution vers une tripartition plus égalitaire… avec un poids de la droite et du centre qui recule de plus de 10 points.

Une gauche plus présente localement

Les résultats précédents et l’hypothèse de regroupement en 3 grandes familles politiques ont été présentés au niveau national, mais cette tendance moyenne recouvre des situations géographiques locales ou régionales nettement plus encourageantes pour la gauche, compte tenu des caractéristiques démographiques et sociales des électorats et de leur dynamique spécifique. Le tableau synthétique de la Figure 5 donne une répartition plus précise des voix et de leur part dans les suffrages exprimés selon le découpage administratif des territoires.

Si l’on considère en premier lieu les 13 grandes régions de métropole, qui ont concentré 96,2 % des suffrages exprimés, deux d’entre elles ont largement dépassé le score moyen de la gauche+ (31,6 %). Il s’agit d’abord de la région Ile de France, qui avec 40,0 % de voix donne la priorité et un poids majeur à celle-ci. C’est la plus urbanisée, la plus riche, la plus jeune, la plus éduquée et la plus dynamique du pays, et elle a rassemblé 16,2 % des suffrages de l’hexagone ! Le constat est assez analogue pour la région Bretagne, qui donne à la gauche+ le tiers exact des voix, même si la droite et le centre conservent encore 40,5 % des suffrages, ce qui est logique dans cette vieille terre démocrate-chrétienne, encore marquée par le centrisme et la modération, mais avec des disparités croissantes sur lesquelles je reviendrai. Alors que la première région avait placé J.L. Mélenchon en première position (30,24 % des voix), ce qui est spectaculaire, la seconde lui donnait la seconde place après Macron (20,65 %). Les autres régions donnent à la gauche+ des scores importants mais avoisinant son étiage national (31,95 %), à l’exception de l’Occitanie qui le dépasse (32,6 %) du fait surtout de la présence de Toulouse qui lui donne pratiquement la moitié de ses suffrages, et dans une moindre mesure de Auvergne et Rhône-Alpes où les résultats (31,9 %) sont proches du score national en raison encore du poids de sa métropole régionale (Lyon) qui dépasse largement la moyenne avec 43,3 % des voix. A l’inverse, une région comme la Corse ne lui accorde que 22,0 % des suffrages exprimés, du fait de la prépondérance de l’extrême-droite (43,1 %) et d’une vieille tradition légitimiste, en dépit du poids des idées autonomistes ou indépendantistes (à cet égard Jean Lassalle réalise un bon score avec 10,4 %).

Toutefois, ce n’est pas en métropole que la ventilation régionale au bénéfice de la gauche+ est la plus spectaculaire. Les DOM en sont un parfait exemple avec 51,8 % en sa faveur, en particulier pour les deux gros départements antillais (Guadeloupe et Martinique) qui dépassent les 60 %. Les effets fort négatifs du confinement lié au coronavirus et les scandales sanitaires récents (cas du chlordécone) se sont probablement conjugués avec la situation économique et sociale désastreuse qui perdure dans ces départements isolés pour expliquer un vote fondamentalement de protestation. On doit noter que J.L. Mélenchon est arrivé en tête dans pratiquement tous ces territoires avec des scores souvent supérieurs à 50 %. Seul le petite archipel de Mayotte semble se distinguer, avec 28,5 % pour la gauche+ et 45,6 % pour l’extrême-droite (dont 42,68 % pour Marine Le Pen). J.L. Mélenchon arrive malgré tout en deuxième position, loin derrière le RN. Cette situation exceptionnelle semble témoigner de la force du débat actuel qui y règne sur l’immigration incontrôlée venant des pays voisins de l’Océan Indien.

Figure 5

Agrandissement : Illustration 7

Quant aux TOM[7], le constat est pratiquement l’inverse, avec un très faible score pour la gauche+ (soit 21,8 % en moyenne), en raison de la tradition du vote légitimiste qui bénéficie au Président en exercice, à l’exception toutefois de Saint-Pierre-et-Miquelon, où elle dépasse la majorité, et de Saint-Martin /Saint-Barthélemy, où le tripartisme gagne apparemment. Malgré la grande différence de nature entre ces deux groupes d’îles (l’un est un vieil héritage des marins-pêcheurs bretons et l’autre un paradis tropical goûté par les élites nord-américaines), J.L. Mélenchon arrive largement en tête dans les deux cas. Enfin, le vote des Français de l’étranger dénote un réel rebond de la gauche+[8].

Grandes villes : à gauche toutes !

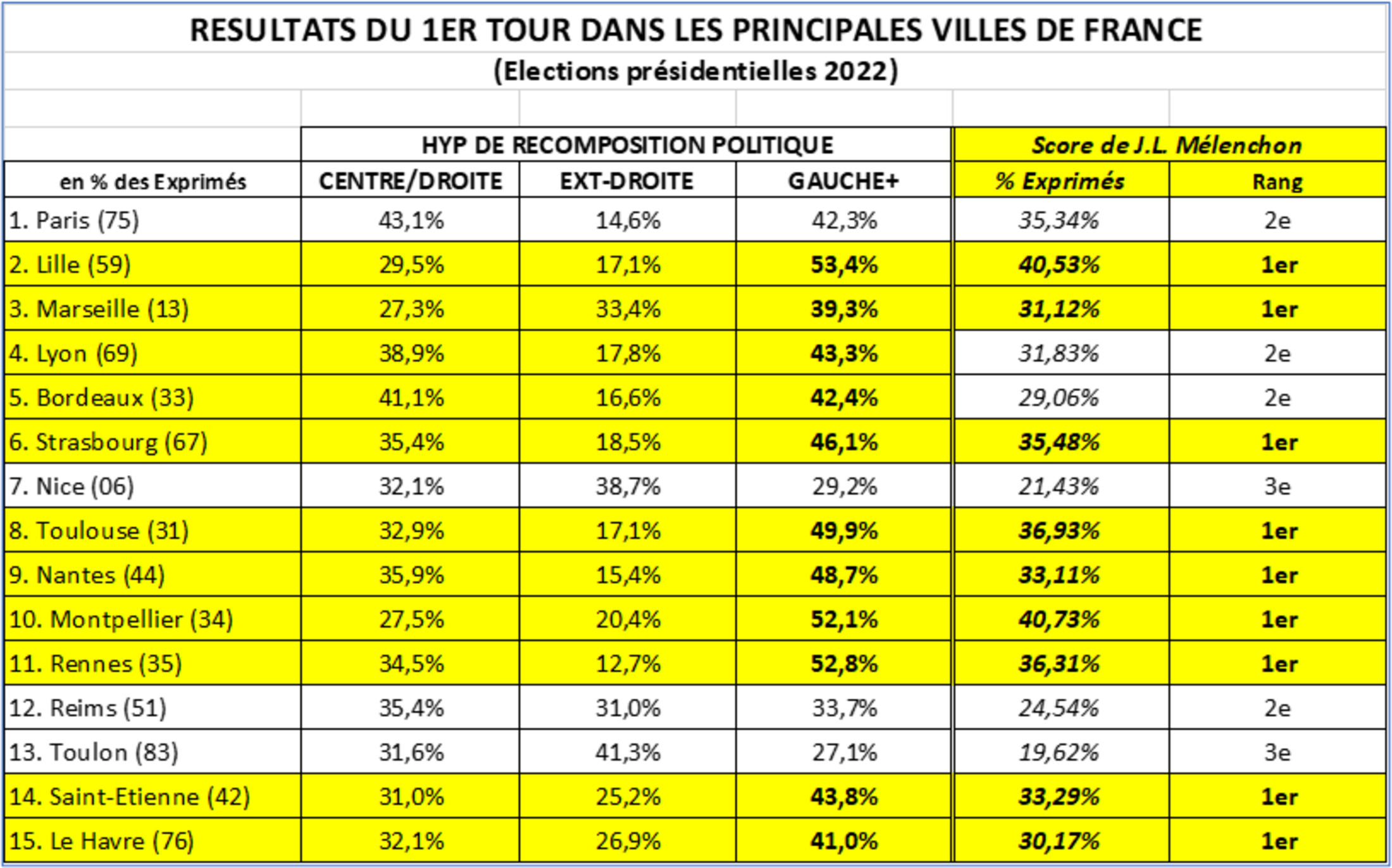

Une autre façon d’aborder la répartition géographique des voix est d’étudier le phénomène du vote urbain, qui s’est révélé très caractéristique lors de cette élection. Si l’on considère les 15 premières villes françaises par la population, et que l’on analyse leurs résultats électoraux du 1er tour, on ne peut manquer d’être surpris par la vigueur du vote en faveur de la gauche en général, et du candidat insoumis en particulier. Le tableau de la Figure 6 en donne une vision saisissante.

Figure 6

Agrandissement : Illustration 8

On notera tout d’abord que, sur les 15 premières villes de France, 11 ont placé la gauche+ en premier (soit 73,3 % des villes et 54,0 % du total des voix), et 9 avaient donné la 1ère place à J.L. Mélenchon (soit 60 % des villes et 41,7 % du total des voix). La faiblesse de la somme des exprimés s’explique par le poids de la ville de Paris, où le candidat insoumis n’a recueilli que 35,34 % des voix, ce qui est cependant un score fort honorable pour une capitale passé à droite depuis longtemps. En revanche, la région Ile-de-France lui a donné la première place avec 30,24 % des voix comme on l’a vu, grâce en partie à la mobilisation des banlieues. Trois grandes villes en particulier ont accordé la majorité absolue à la gauche au sens large : Lille (53,4 %), Montpellier (52,1 %) et Rennes (52,8 %), en même temps que la première place au candidat LFI.

Ce ne fut pas une surprise pour des cités comme Lille ou Marseille, qui étaient déjà des bastions de la gauche. En revanche, certaines grandes capitales régionales comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Nantes, Le Havre ou Saint-Etienne lui ont apporté des scores exceptionnels, avec dans tous les cas une première place à l’Insoumis… A l’autre bout de l’échiquier politique, les grandes villes très marquées à l’extrême-droite du Sud de la France, comme Nice ou Toulon ont malgré tout accordé des scores respectables à la gauche+, proches de 30 %. Il est donc indéniable que la percée de J.L. Mélenchon dans les grandes villes françaises, et par voie de conséquence de la gauche, est un phénomène considérable qu’il va falloir prendre en compte pour la suite.

L’exemple de la Bretagne

La répartition géographique des votes est évidemment inégale comme on l’a vu, et la gauche semble avoir particulièrement obtenu de bons résultats dans deux grandes régions, l’Ile de France et l’Ouest, ou plus précisément la Bretagne. La première présente un tableau extrêmement complexe qui demanderait une analyse plus approfondie, notamment pour les évolutions au sein de la périphérie parisienne et de ce qu’on appelle les « banlieues ». Pour cette raison (et d’autres plus personnelles), j’ai choisi d’étudier la seconde qui révèle de très intéressantes mutations sociologiques dans les dernières périodes, dont les résultats électoraux de cette année se font écho.

La région Bretagne était traditionnellement une terre catholique modérée, qui a pendant longtemps été caractérisée par une relative homogénéité des conditions de vie, des revenus et de la culture. Or, depuis deux ou trois décennies, de profondes transformations sont en cours et touchent à tous les aspects de la société : crise du modèle agricole breton de monoculture et d’élevage industriel et ses conséquences sociales et environnementales aiguës, spécialisation touristique des zones côtières qui développent une différentiation marquée des zones d’habitat et d’emploi, désertification et appauvrissement des zones centrales qui ne nourrissent plus l’exode rural ancestral, stagnation démographique que compense mal le retour des retraités, augmentation rapide de la population urbaine et en particulier de celle de la capitale, Rennes, tertiarisation des activités, accroissement des inégalités, etc. Tous ces mouvements sont encore en gestation, mais on en perçoit les effets à travers les votes des derniers jours.

Si on se limite au découpage administratif, la Région Bretagne a donc voté majoritairement, comme d’habitude, pour la personnalité centriste bon teint que représente Emmanuel Macron, soit à 32,79 % des suffrages exprimés, ce qui est supérieur à sa moyenne nationale, contre 20,65 % pour Jean-Luc Mélenchon qui est alors arrivé deuxième. Toutefois, avec le regroupement que je propose, la famille de la gauche+ a atteint 33,3 % contre 40,5 % pour la droite et le centre, ce qui constitue un rapport de forces plus équilibré. L’extrême-droite avec 26,2 % reste contenue. Rien de très neuf jusqu’ici. La situation en Ille-et-Vilaine est assez proche avec une tripartition de respectivement 41,2%, 23,4% et 35,3%, qui marque un léger tassement de l’extrême-droite. A l’intérieur du département, les deux plus grosses villes ont des scores opposés. Saint-Malo, qui est une ville côtière de retraités et de résidences secondaires et qui dépend en partie du tourisme, affiche un résultat de respectivement 45,3%, 24,0% et 30,7%, qui évince sensiblement la gauche, puisque Mélenchon ne recueille que la moitié des voix de Macron. En revanche, la ville de Rennes, la capitale régionale très dynamique qui accueille près de 60.000 étudiants, a vécu une petite révolution électorale. Tout d’abord, le candidat insoumis est arrivé en tête avec 36,31 % des voix, contre 29,47 % à Emmanuel Macron, alors que lors de la précédente élection les rapports étaient inversés (25,86 % contre 31,86 %, soit un gain de plus de 10 points pour l’insoumis). En raisonnant sur la ventilation par grande famille on obtient respectivement 34,5%, 12,7% et 52,8% en 2022, contre 49,7%, 9,1% et 41,2% en 2017. La droite et le centre ont alors perdu plus de 15 points de %, tandis que la gauche+ en gagnait près de 12 ! La percée à Rennes est donc spectaculaire et repose apparemment sur la structure par âges du vote qui a fortement changé entre les deux scrutins. On retrouve un phénomène analogue dans toutes les grandes villes de Bretagne, Brest (42,0 %), Quimper (39,4%) et même Nantes (48,7 %, dans la Bretagne historique). Le phénomène se retrouve dans le Grand Ouest où de grandes villes comme Rouen et Le Havre repassent à gauche…

Les voies d’une recomposition de la gauche

Au lendemain du second tour, le paysage politique français sera complètement modifié quel que soit le vainqueur. L’apparente disparition de la gauche va révéler les profondes fractures de notre société, que le ou la nouvelle élu(e) ne sera pas en mesure de combler, quelle que soit sa bonne volonté éventuelle. En effet, les conditions extrêmes de cette élection et l’urgence des enjeux risquent de produire des conséquences désastreuses pour tout le monde pendant tout le quinquennat. Mais ce n’est pas l’essentiel sur lequel j’insiste ici. Le système présidentiel, qui était devenu le pilier de notre monarchie républicaine, est à bout de souffle et les prochaines législatives seront un enjeu majeur. En effet, le rôle du parlement qui est en principe un acteur clé dans notre Constitution (même sous sa forme de Vème République) va nécessairement évoluer, et il pourrait redevenir le contrepoids qu’il a été dans le passé, car il y a peu de chance que la chambre « bleu horizon » composée actuellement de « godillots » serviles se renouvelle en l’état. Il est bien plus probable que la tripartition que j’ai décrite se traduise dans deux mois par l’élection d’une Assemblée nationale d’une grande diversité, et avec une réelle opposition qui serait de près des deux-tiers des membres si elle est un tant soit peu représentative (en l’absence de proportionnelle) de la réalité du pays, que l’on vient de tenter d’analyser. Un Président sans majorité présidentielle à sa botte est tout à fait possible et les jeux ne sont pas encore faits… Après tout, on a bien connu dans notre histoire récente trois périodes de cohabitation où les exécutifs n’étaient pas de la même couleur politique que celle du président !

La gauche a donc toutes ses chances dans un avenir très proche si elle sait se rassembler et s’unir au moins sur un programme minimum qui comprendrait les éléments d’une véritable rupture avec le monde d’avant, qui engagerait une sérieuse transition écologique et lancerait une politique radicale de réduction des inégalités sociales, via par exemple un transfert massif de valeur ajoutée des classes privilégiées du régime en faveur des catégories moyennes et populaires. Ce ne peut être que progressif et planifié, mais des mesures symboliques à portée réelle sont nécessaires dans l’immédiat. C’est à mon avis une question de volonté et de courage politique. Au-delà de la vieille menace du mur de l’argent, les principales difficultés viendront probablement du processus de rapprochement entre les différentes composantes de cette nouvelle gauche qui semble déjà se profiler. Les vieilles organisations disparaissent rapidement, et Jean-Luc Mélenchon, malgré sa personnalité clivante[9], va probablement se retirer du jeu actif après avoir joué un rôle essentiel et ainsi accompli sa tâche. Si les nouveaux acteurs prennent pleinement conscience du moment historique qu’ils vivent et se conduisent de manière responsable, tout devient alors possible…

Au-delà de l’évènement du 10/24 avril, une réflexion devrait donc démarrer sur la dynamique en cours, qui témoigne d’une aspiration profonde au changement social et à la transition écologique. Celle-ci est semble-t-il surtout portée par les jeunes générations urbaines et les classes moyennes avec un niveau plus élevé d’éducation, dont une partie ne se satisfait pas du manque de perspectives à moyen et long terme. La conscience aiguë des dégâts environnementaux à venir, le sentiment de baisse avérée des revenus réels (que traduit notamment la revendication sur le pouvoir d’achat) et le constat de blocage des structures sociales, qui induit en conséquence la crainte d’un possible déclassement dans un monde en perdition, se sont révélés moteurs. Parallèlement, le fameux effet du « vote utile » semble avoir catalysé ces peurs sous-jacentes et accéléré le processus de recomposition en faveur du mouvement le plus dynamique ou qui semble offrir le plus de perspectives… Les jeux ne sont pas encore faits !

[1] Un intervalle de confiance d’un point de % lui donne 95 % de chance d’être compris entre 16,5 % et 18,5 %.

[2] Le programme de Bad Godesberg du Parti social-démocrate d'Allemagne (SPD) fut voté en 1959 avec une large majorité lors d'un congrès extraordinaire dans cette ville de Rhénanie Westphalie, près de Bonn. Il marqua une rupture avec les programmes officiels antérieurs du parti, et rejeta formellement le marxisme. Il reconnaît l'économie de marché et se dit lié au peuple entier, non aux seuls travailleurs. C’est le modèle que suivit, avec retard, le PS français dans les années 1980.

[3] il faut remarquer toutefois que lors de la campagne du 1er tour de 2017, J.L. Mélenchon n’était qu’en 4ème position, et que son concurrent immédiatement au-dessus, François Fillon, ne disposait que d’une avance de 153.044 voix.

[4] Jérôme Fourquet, le directeur du département Opinion de l’IFOP, expliquait notamment le 12 avril 2022 dans les colonnes du grand quotidien régional Ouest-France que deux France s’opposent avec un duel Front républicain/Front anti-Macron.

[5] Je précise qu’il s’agit des résultats complets, proclamés par le Conseil Constitutionnel, et relevés à la date du 14 avril du fait des petites erreurs et corrections qui sont souvent apportées aux chiffres dans les premiers jours après les élections.

[6] Il faut rappeler que la combinaison de l’abstention (croissante) et du vote blanc et nul (probablement en forte hausse) vont très certainement saper une bonne part de la légitimité du gagnant ou de la gagnante, qui aura un très faible % des inscrits.

[7] Rappelons que contrairement aux DOM, qui sont des départements français à part entière, les Territoires d’Outre-Mer sont des collectivités spécifiques qui élisent néanmoins le Président de la République française. Malgré des changements de dénomination et certains statuts (Mayotte par exemple), il existe d’autres territoires particuliers comme les TAAF.

[8] La signification de ces cas particuliers demanderait une étude spécifique, que je ne peux entreprendre ici.

[9] J’ai toujours pensé à ce propos que sa réputation négative n’était qu’en partie imputable à son mauvais caractère, et qu’en réalité les traitements de type bouc émissaire vont disparaître avec son départ de la scène, après qu’il a accompli son rôle.