Dans un de mes derniers billets de blog[1], j’avais déjà souligné le caractère miraculeux d’une situation économique qui s’améliore au moment même où le pouvoir en a besoin. Il n’y a en effet rien qui soit véritablement dû à une intervention divine ou d’ordre extraterrestre dans notre univers jupitérien. De « bons » chiffres apparaissent là où on les publie. Il n’y a d’ailleurs pas de vérité des chiffres en soi, tout est relatif et c’est leur interprétation qui peut éventuellement faire problème. C’est fondamentalement une affaire de communication, et Emmanuel Macron est orfèvre en la matière…

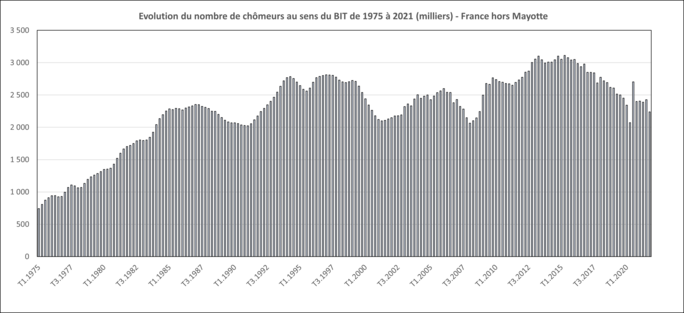

2020, une rupture saisissante de la croissance

Si l’on raisonne sur le très long terme, sur la « longue durée » chère à l’historien Fernand Braudel, on ne peut qu’être saisi par la profonde rupture qu’induisent les évènements qui ont conduit en 2020 à l’arrêt de la croissance sur une période limitée mais significative. Le graphique de la figure 1 représente l’évolution du PIB[2] depuis 1949 (qui est le premier calcul scientifique et historique de la richesse produite en France), soit depuis 72 ans… et l’on ne peut que constater l’ampleur de cet « accident ». On n’a pas tout de suite saisi l’importance économique et sociale de l’évènement qui apparut d’abord comme une catastrophe sanitaire imprévue, similaire aux grandes calamités qui ont frappé l’humanité dans les temps obscurs.

Figure 1

Agrandissement : Illustration 1

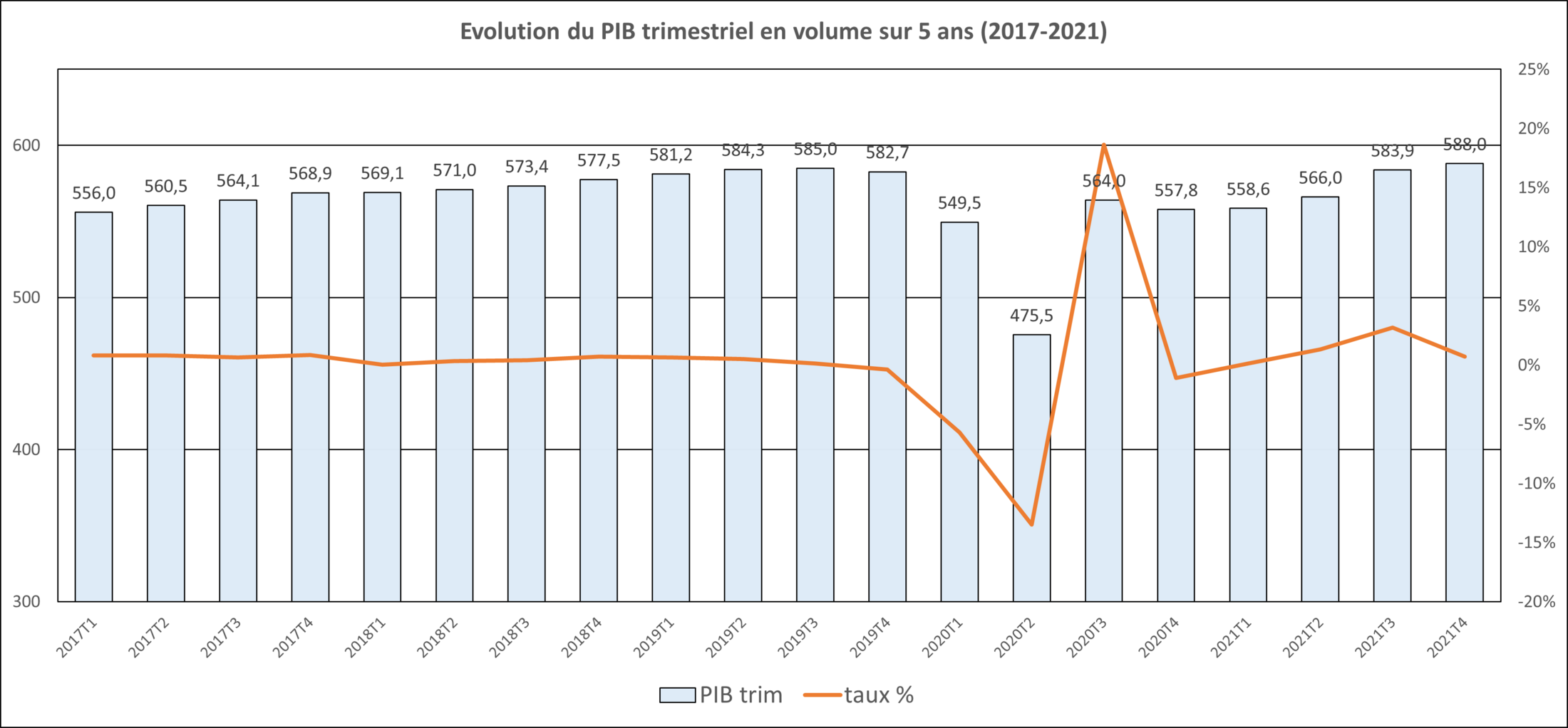

C’est effectivement la crise économique la plus importante et la plus spectaculaire qu’a vécu notre pays depuis la fin de la seconde guerre mondiale, puisque le PIB y a reculé de 8 % en 2020 (estimation en volume encore provisoire), alors que les crises précédentes qui avaient marqué les esprits de l’époque (1968-69, 1975-76 et surtout 2008-09) avaient certes enregistré des baisses, mais toutes inférieures à - 3 %. D’ailleurs, il s’agissait dans ces cas de récessions classiques, notion sur laquelle je reviendrai plus loin.

Les schémas traditionnels de la « croissance », ce terme ambigu et généralement mal défini qui est souvent présenté uniquement de façon purement quantitative, décrivent en réalité un phénomène complexe, dont on ne connaît la substance qu’à travers les agrégats de la comptabilité nationale et dont il faut toujours souligner les limites. Ils reposent souvent sur l’évolution du PIB (Produit Intérieur Brut), qui n’est pas à proprement parler un indicateur (comme un indice des prix ou un taux quelconque) mais ce qu’on appelle en économie un « agrégat », c-à-d le produit d’un processus de calcul complexe qui mêle plusieurs dimensions. On confond trop souvent cette notion de croissance avec le niveau du PIB, qui n’en est qu’une mesure à un moment donné (ou avec son taux de croissance). Il n’exprime que ce que les comptables nationaux (dont je suis) se sont accordés à définir, au prix de multiples conventions qui ont évolué dans le temps (et continuent à le faire), et représente la valeur des richesses qui ont été produites dans un espace de temps donné, et dans un système de prix donnés, sur la base d’une conception discutable, et toujours discutée, de ce qu’est une marchandise (ou de tout bien susceptible d’être échangé) puisque nous sommes par construction des sociétés marchandes. Il ne s’agit donc pas de l’utilité réelle d’un produit ou d’un service, et encore moins d’un indicateur du bien-être (selon une certaine conception anglo-saxonne qui a longtemps prévalu dans certains domaines et appliquée de manière assez discutable à celui de l’environnement), même s’il participe avec d’autres indicateurs tout aussi significatifs à la détermination du niveau ou de la qualité de la vie...

Je ne signale cette dimension philosophique du PIB que pour rappeler les limites de son interprétation, même et surtout en longue période, comme sur la Figure 1. Cela me permet d’introduire une distinction fondamentale en économie, entre la croissance (qui se réfère à des fluctuations de court terme, et à des phénomènes plutôt ponctuels ou superficiels) et le développement économique et social, que l’économie politique classique et que tous les grands auteurs (de Smith à Marx, en passant par Ricardo et Malthus) considéraient comme la question économique fondamentale, et que l’on aborde aujourd’hui plutôt sous l’angle du « modèle de développement ». Un dernier mot sur la méthodologie. Toute quantité que l’on suit dans le temps passe par plusieurs états, qui reflètent l’équilibre interne de ses composantes, ou de ses structures. Tout accroissement quantitatif du PIB n’est donc pas « homothétique »[3] et ses structures internes se modifient sans cesse. Le PIB d’après-guerre se référait à une économie industrielle en reconstruction et en dynamique (en voie d’urbanisation notamment), avec une population donnée qui en constituait l’ossature sociale, alors que celui d’aujourd’hui décrit une société de services, mondialisée et en crise…

Une crise économique d’ampleur singulière

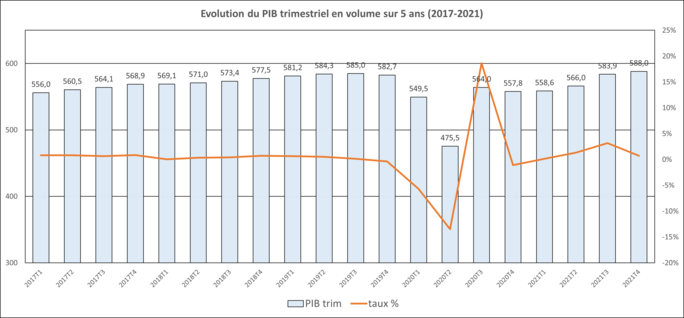

C’est dans l’étude du court terme (Figure 2) que l’on peut le mieux analyser la rupture que constitue les deux dernières années 2020 et 2021. Celle-ci est originale sur deux points essentiels. Elle n’est d’abord pas fondamentalement de nature spécifiquement économique ou sociale, comme la plupart des crises économiques, mais elle est un artefact résultant d’une politique délibérée visant à faire une pause dans l’évolution de long terme. Alors que les crises économiques classiques depuis le XIX° siècle étaient surtout dues à des mouvements du capital ou des forces du marché (suraccumulation, recherches de débouchés, déséquilibres entre offre et demande, sous-consommation, etc.), et restaient dans la sphère des mécanismes économiques courants, la crise de 2020-2021 est d’une autre nature. Elle n’est pas non plus à proprement parler sanitaire, car elle résulte de la réponse sanitaire choisie par la France (et d’autres états) pour lutter contre la pandémie de la COVID-19, à savoir le confinement d’une grande partie de la population, et donc l’arrêt volontaire de l’activité pour de nombreux secteurs de l’économie et de la société. Elle ne s’est donc pas traduite par la destruction de pans entiers de l’économie mais par leur mise en arrêt provisoire dans la perspective d’un redémarrage à venir. Ce sont justement les difficultés de reprise de l’activité et les conséquences spécifiques à moyen terme de cette mise à l’arrêt qui expliquent pour une grande part le fait que la reprise n’ait pas été aussi rapide et complète que prévu, en particulier en termes d’emplois et de qualifications (qui étaient plus précaires dans les secteurs les plus touchés comme le tourisme ou l’hôtellerie/restauration).

Figure 2

Agrandissement : Illustration 2

L’autre grande caractéristique de cette période est l’amplitude des mouvements de balancier, ce qui était inévitable étant donné l’importance du ciseau entre la chute globale de l’activité, qui a été estimée dans un premier temps à - 30 % environ, et qui s’est traduite dans les comptes trimestriels du 2T2020 par une récession de – 13,5 %, puis par une reprise presque équivalente au troisième trimestre de + 18,6 % (Figure 2). Il ne s’agit pas à proprement parler d’un effacement symétrique [4] car on ne retrouve pas exactement le niveau d’avant. L’examen attentif du graphique montre que le niveau de PIB trimestriel du dernier trimestre 2019 n’est atteint et dépassé qu’au troisième trimestre 2021 (583,9 Mds d’euros en volume contre 582,7 Mds, soit près de 2 ans après, et encore faut-il tenir compte de l’incertitude des comptes !). De ce point de vue, la déclaration de Bruno Le Maire selon laquelle « La croissance de la France a atteint 7 % en 2021, un rebond qui efface la crise économique »[5], doit être appréciée à l’aune de l’échelle choisie. En moyenne annuelle (voir Figure 3), c’est faux, et l’analyse conjoncturelle à l’échelle du trimestre (Figure 2) montre que le niveau d’avant-crise n’a été retrouvé qu’à partir de la fin de 2021. Le lecteur doit être conscient de ces questions de méthode qui sont nombreuses. La leçon anecdotique à en tirer est qu’il y a plusieurs façons de mentir avec les chiffres (comme disait W. Churchill).

Quoi qu’il en soit, l’interprétation importante tient à mon avis en deux propositions : la crise de 2020 a effectivement été brutale, exceptionnelle, mais a permis dans une certaine mesure de récupérer le niveau d’activité antérieur, du fait d’un mécanisme quasi automatique de rappel. Toutefois, et les données le montrent, une partie du tissu économique et social a été traumatisée dans le processus, en dépit d’un « Quoi qu’il en coûte » qui a maintenu le niveau de la demande globale (principalement la consommation), tout en mettant un peu plus de temps à retrouver le niveau d’antan, et en anesthésiant quelque peu la société… Ce sont ces aspects, plus « qualitatifs » qui devraient attirer l’attention.

Une croissance annuelle « exceptionnelle » en 2021

Dans son Point de conjoncture du 8 février 2022, l’INSEE a sobrement constaté que « l’économie française a poursuivi sa reprise au quatrième trimestre 2021, dépassant d’environ 1 % son niveau de la fin 2019. En moyenne annuelle, le PIB français a rebondi de 7 % en 2021 (après –8 % en 2020), avec un premier semestre affecté par les restrictions sanitaires puis une vive progression notamment en milieu d’année. » Prolongeant l’analyse conjoncturelle passée, l’Institut estime que le début de l’année 2022 devrait être marqué tout à la fois par une nouvelle vague épidémique (Omicron) et une nouvelle hausse des cours du pétrole, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes. Au premier trimestre, l’activité économique française continuerait ainsi de progresser mais en ralentissant (+ 0,3 % prévu, après +0,7 % au quatrième trimestre 2021), avant d’accélérer au deuxième trimestre (+0,6 % prévu). L’acquis de croissance[6] à mi-année s’élèverait alors à +3,2 %, soit un rythme nettement plus faible, mais néanmoins soutenu par rapport aux périodes antérieures à la crise.

La presse française s’est alors emparée de cette nouvelle à laquelle elle a donné un retentissement inespéré, d’autant plus fort que le bilan économique du régime de M. Macron n’avait pas été fait. On lui a attribué un mérite exceptionnel dans un évènement qu’il n’avait pas voulu au départ, une cassure de la croissance présentée comme une catastrophe naturelle, et par la suite, dans la conséquence logique qui s’est ensuivie presque mécaniquement après coup, à savoir un rebond inévitable de l’économie pour retrouver son niveau précédent. On a présenté ce dernier phénomène comme quelque chose de différent, comme le résultat d’une politique autonome de relance de la production, alors que cette dernière était très momentanément à l’arrêt. Même s’il faut reconnaître au gouvernement une gestion rationnelle de la crise, qui a soutenu un temps les activités essentielles pour le pays et créé les conditions (via les aides aux entreprises et aux salariés) d’une capacité de reprise pour les périodes suivantes, il faut bien constater que cette reprise est en grande partie artificielle comme l’était l’arrêt initial des activités. C’est dans une certaine mesure un retour à la « case départ » qui était inévitable et attendu…

Les qualificatifs n’ont donc pas manqué pour désigner dans un premier temps la récession la plus forte de notre histoire depuis 1945 et, symétriquement, la reprise la plus puissante, le tout dans un même laps de temps ! Il s’agit en réalité de deux aspects d’un même phénomène, la pause de notre économie pendant quelques mois, voulue et acceptée par tous au nom de la lutte contre la pandémie de COVID-19, qui s’est manifestée par l’effondrement plus ou moins contrôlé de la production, de la consommation et de l’investissement… et leur reprise programmée. Contrairement aux épisodes du passé, cette forme d’austérité globale (et de prototype d’une « décroissance » imposée), est le produit d’un facteur extra-économique, d’ordre sanitaire, qui modifie les priorités sociales sans que l’on puisse en anticiper toutes les conséquences. C’est donc une première dans notre histoire, qui inaugure peut-être une nouvelle prise de conscience de notre destin collectif. Mais ce n’est en aucun cas le résultat d’une politique économique classique comme d’aucuns ont voulu le voir.

Un record en trompe-l’œil

C’est ainsi que qualifie, à juste titre, le grand quotidien régional Ouest-France [7], qui se révèle pour une fois assez critique de la position gouvernementale, dans un article qui repose en grande partie sur les analyses de l’économiste Mathieu Plane de l’Observatoire Français des Conjonctures Economiques (OFCE). Ce dernier relativise fortement ces « bons » résultats, et note également que l’on n’a pas retrouvé tout-à-fait le niveau de 2019[8]. L’accroissement de la consommation de biens d’équipements du foyer durant le COVID a surtout profité aux pays voisins et la balance commerciale a été encore plus déséquilibrée (accentuée par la hausse du prix de l’énergie). Facteur potentiellement plus grave, le rebond n’a pas stimulé l’emploi industriel et a encore accru le poids des services, en particulier dans les secteurs affectés par la crise (tourisme, commerce) qui sont paradoxalement plus dépendants des aides transitoires…

Figure 3

Agrandissement : Illustration 3

C’est ainsi que, pour l’ensemble de l’année 2021, le PIB reste « 1,6 % en deçà de son niveau moyen en 2019 », a précisé l’institut, ce qui est un signe que 2021 ne constitue pas totalement un retour à la normale pour l’économie, la première partie de l’année ayant encore été marquée par d’importantes restrictions sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19. Les perspectives pour 2022 ne sont donc pas particulièrement optimistes. La consommation des ménages en volume marquerait notamment le pas en début d’année et resterait, au premier trimestre 2022, autour de son niveau d’avant-crise qu’elle avait seulement retrouvé à la fin 2021. En janvier 2022, le contexte sanitaire semble peser sur les dépenses des ménages[9], en particulier dans l’hébergement-restauration, les services de transport ou les loisirs. Au deuxième trimestre, la consommation progresserait plus nettement, sous l’hypothèse d’une amélioration de la situation sanitaire…

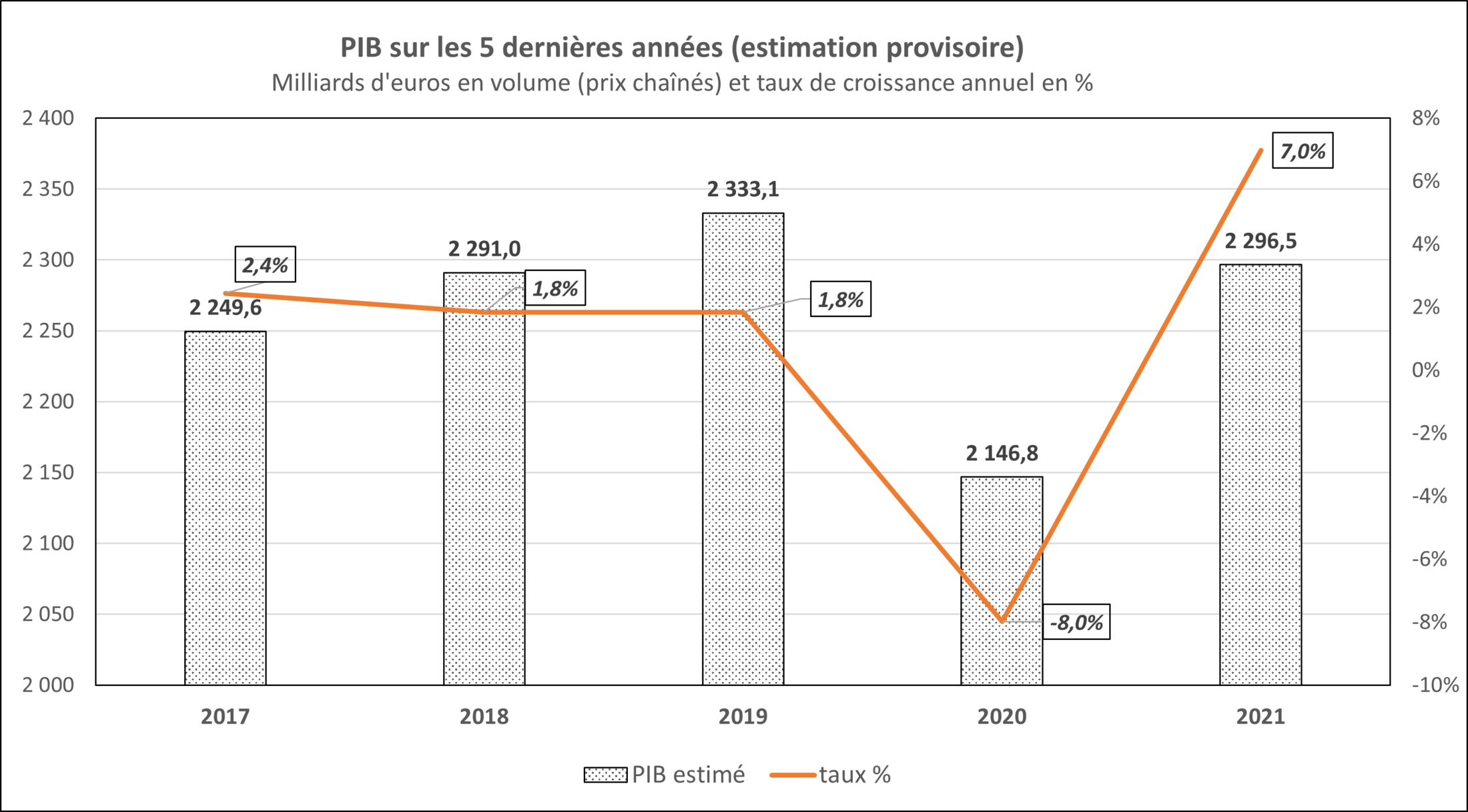

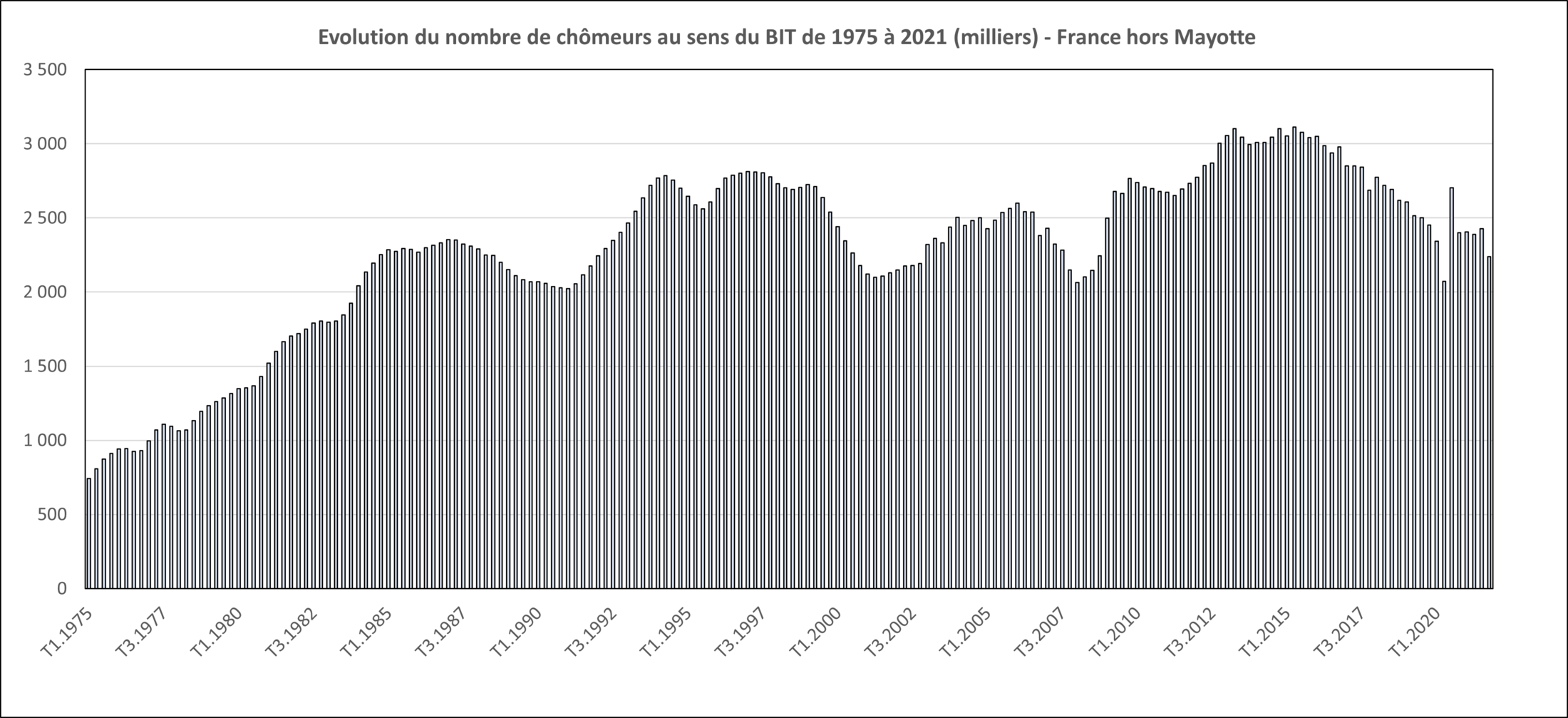

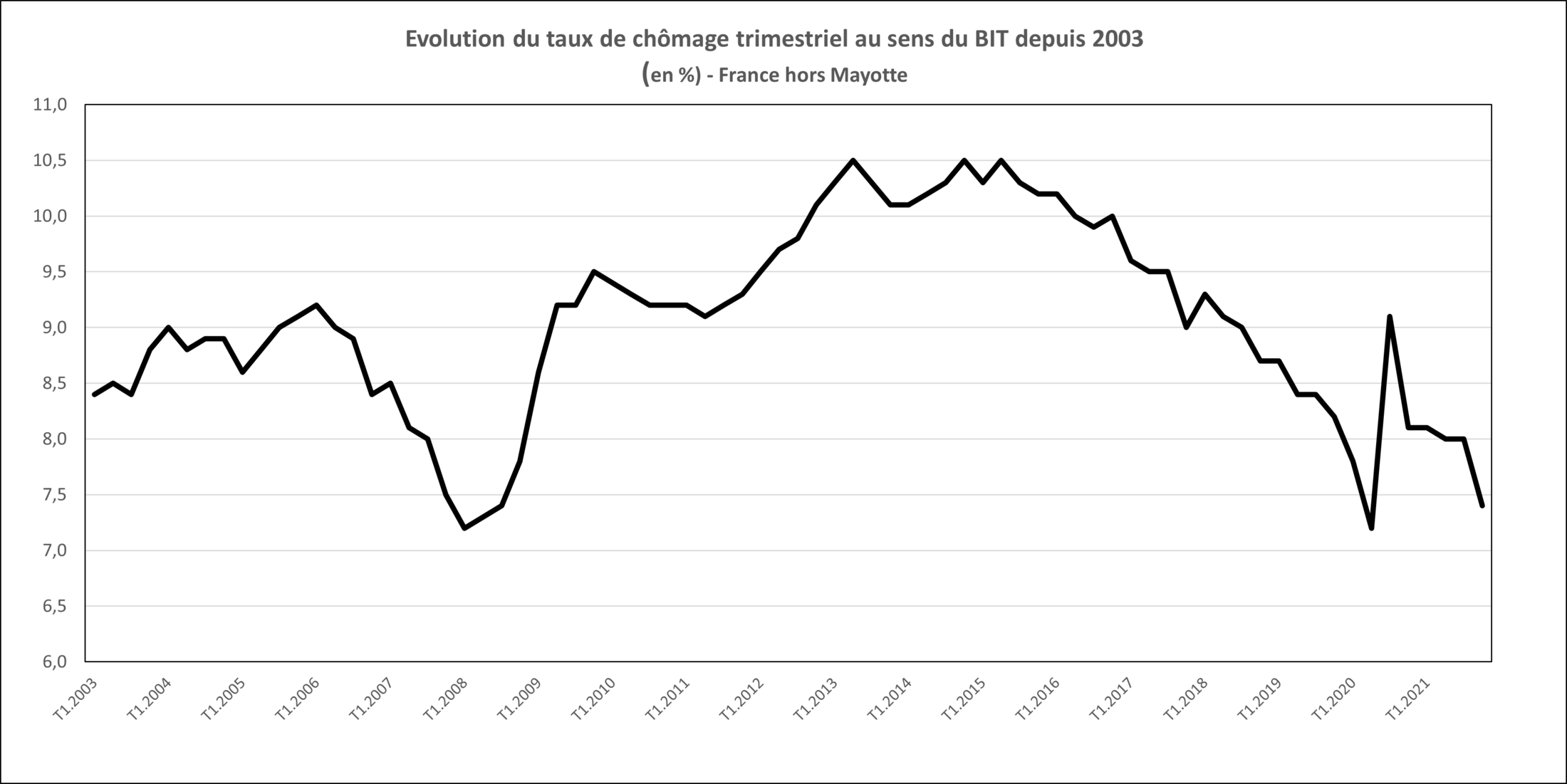

Le recul inespéré du chômage fin 2021

C’est dans ce contexte qu’éclate une nouvelle stupéfiante, le taux de chômage recule fortement au quatrième trimestre 2021 pour atteindre 7,4 % de la population active[10], soit le ratio le plus faible depuis 2008 ! Dans une note très détaillée d’Informations Rapides, que l’INSEE a diffusée le 18 février 2022, les bonnes nouvelles se succèdent pour E. Macron. Au quatrième trimestre 2021, le nombre de chômeurs, au sens du Bureau International du Travail (BIT), a diminué de 189.000 personnes par rapport aux trois mois précédents, se montant désormais à 2,239 millions. Le taux de chômage, quant à lui, recule de 0,6 point, et passe à 7,4 %, ce qui correspond à un retour au niveau du troisième trimestre de 2008. Le Monde[11] souligne à cette occasion que cet indicateur est proche de l’objectif qu’Emmanuel Macron s’était fixé au début du quinquennat : redescendre à 7 % en 2022. Si l’on raisonne par tranches d’âge, la décrue est encore plus spectaculaire pour les jeunes : le taux de chômage des 15-24 ans dégringole de 3,6 points, à 15,9 %, ce qui ne s’était pas vu depuis le début des années 2000. Autre évolution positive : la part des personnes de 15 à 64 ans qui occupent un emploi progresse de 0,2 point, battant un nouveau record à 67,8 %.

Alors que dans son mandat précédent François hollande s’était épuisé pendant 5 ans à promettre l’inversion de la courbe du chômage et qu’il avait dû jeter le gant au moment où paradoxalement de timides premiers résultats commençaient à arriver, et dont Emmanuel Macron fut le premier bénéficiaire juste avant que l’irruption des Gilets Jaunes ne vienne changer la donne. Et voilà qu’au moment où le futur principal candidat à la présidentielle doit envisager de présenter son bilan économique et social, cette note de l’Institut national de la statistique et des études économiques vient juste à point pour redorer son blason !

Figure 4

Agrandissement : Illustration 4

Il faut revenir un peu en arrière pour apprécier l’ampleur du chemin parcouru (Figure 4). Ce graphique, que j’ai reconstitué (comme les autres) à partie des séries de l’INSEE, nous rappelle que le chômage constitue apparemment un mal endémique en France, puisque cela fait presque 40 ans que l’on a dépassé les 2 millions de chômeurs au sens du BIT (définition qui implique certaines réserves sur lesquelles je reviendrai). En fait, alors qu’au début de l’année 1975 notre pays se contentait d’enregistrer à peine plus de 700.000 chômeurs (avec cette définition), c’est à partir du 1er trimestre de 1984[12] que l’on passe allégrement au-dessus de la barre des deux millions pour atteindre les 2,354 Millions au début de 1987, qui est proche du niveau actuel. Se pourrait-il que l’on sorte enfin de ce piège ?

L’annonce a fait beaucoup de bruit. Fort logiquement, le gouvernement s’est attribué tout le mérite de ces chiffres bien meilleurs qu’espérés. « Le bilan d’ensemble n’en demeure pas moins très positif » a déclaré Elisabeth Borne, la ministre du travail, le vendredi 18 février sur France Inter. « Personne n’imaginait qu’on puisse avoir de tels résultats en sortant d’une des crises économiques les plus graves qu’on ait connues au cours des dernières décennies ». La baisse du taux de chômage apparaît en phase avec la vigueur exceptionnelle du marché du travail. Au dernier trimestre 2021, les effectifs dans le secteur privé se sont ainsi accrus de 0,5 %, soit de près de 107.000, portant les créations d’emplois supplémentaires à + 648.000 sur l’ensemble de l’année. Aujourd’hui, l’emploi se trouve à un niveau plus élevé (+ 300.000) que celui de la fin de 2019, c’est-à-dire avant la crise liée au Covid-19.

Des zones d’ombre et des interrogations

Un tel dynamisme tient, bien sûr, au redémarrage rapide de l’activité, en particulier sur les trois derniers mois de 2021 puisque le PIB (trimestriel) y dépasse le seuil atteint avant la crise sanitaire. Mais l’emploi, quant à lui, s’est hissé à un point encore plus haut. Ce décalage intrigue nombre d’experts économiques : si les bataillons de travailleurs s’étoffent plus vite que le volume des richesses fabriquées, c’est le signe que la productivité ralentit !

Figure 5

Agrandissement : Illustration 5

Selon Mathieu Plane de l’OFCE, ce phénomène pourrait avoir plusieurs origines « qui ne sont pas clairement identifiées, à ce stade ». D’abord, des entreprises continuent de recourir au chômage partiel : les personnels concernés ne sont pas à leur poste ou y passent moins de temps, mais ils continuent d’être comptabilisés parmi les individus en emploi. Les patrons doivent par ailleurs suivre des consignes pour protéger leurs salariés du Covid-19, ce qui est susceptible de freiner les cadences. Enfin, il n’est pas exclu que des dirigeants de société conservent l’intégralité de leurs équipes, même s’ils n’en ont pas forcément besoin, car ils craignent d’avoir de la peine à recruter quand le carnet de commandes se regarnira.[13]

Une telle situation est porteuse d’inconnues pour l’avenir. Gilbert Cette, professeur d’économie à la Neoma Business School (et chercheur à l’INSEE) envisage deux scénarios : « Il est possible que nous soyons confrontés à un abaissement structurel de la productivité, ce qui posera problème, notamment pour financer les gains de pouvoir d’achat réclamés par les salariés ». Autre hypothèse plausible : ce contexte marqué par l’existence de sureffectifs n’est que temporaire. Dans ce cas de figure, la croissance, même si elle demeure soutenue en 2022, pourrait engendrer une moindre création de postes qu’auparavant, les entreprises disposant déjà d’une force de travail abondante.

Des définitions ambiguës et discutables

Ces tendances sont encore un peu assombries par des données moins réjouissantes. Tout d’abord, la proportion des 15-29 ans qui ne sont ni en activité ni en formation est repartie à la hausse (+ 0,5 point) entre début octobre et fin décembre 2021. Mais d’autres signes sont plus inquiétants. Dans une tribune au « Monde »[14], l’économiste Florence Jany-Catrice relativise fortement les annonces triomphales de l’exécutif sur les créations d’emplois. Elle rappelle notamment que le bilan serait bien différent si l’on raisonnait en équivalent temps plein.

Les fameux résultats sont en effet tirés d’un autre document de l’INSEE[15], qui est une « estimation flash » de l’évolution de l’emploi salarié au quatrième trimestre 2021. Malheureusement, si la note rappelle soigneusement la définition de l’emploi qu’elle a retenue – à savoir des emplois occupés par des personnes « ayant travaillé au moins une heure rémunérée pendant une période donnée »[16], ainsi que les personnes en situation de chômage partiel ou en arrêt maladie –, elle n’en tire pas toutes les conséquences. Pas plus d’ailleurs que les médias, qui ont abondamment relayé cette donnée statistique.

En effet, les chiffres mis en avant additionnent des choux et des carottes, sur au moins deux plans. Premier plan : le type de contrat de travail. La croissance de 0,5 % de l’emploi salarié au quatrième trimestre comprend tous les contrats de travail, donc des emplois en contrats à durée indéterminée, en contrats à durée déterminée ou encore en intérim. Il faut noter que l’Insee prend le temps de préciser que les deux tiers des 107 000 emplois nets créés au quatrième trimestre 2021 sont dans l’intérim. La DARES (Direction des études du ministère du travail, qui est un grand service statistique ministériel dépendant de l’INSEE) rapporte par ailleurs que les contrats d’intérim en 2021 ont été d’une durée moyenne de deux semaines. A ce rythme, en moyenne sur un trimestre, il faut huit contrats d’intérim signés pour obtenir un volume d’un seul emploi, en équivalent temps plein.

L’hétérogénéité de la structure de l’emploi

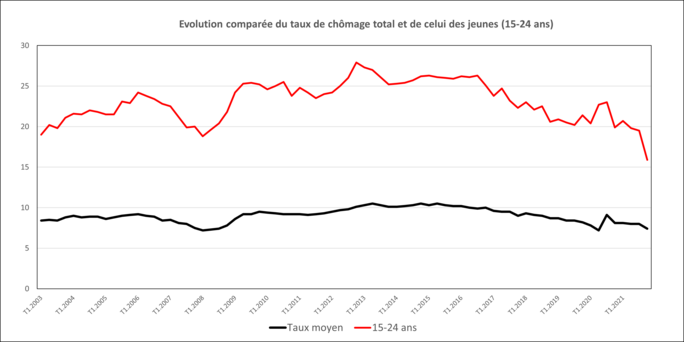

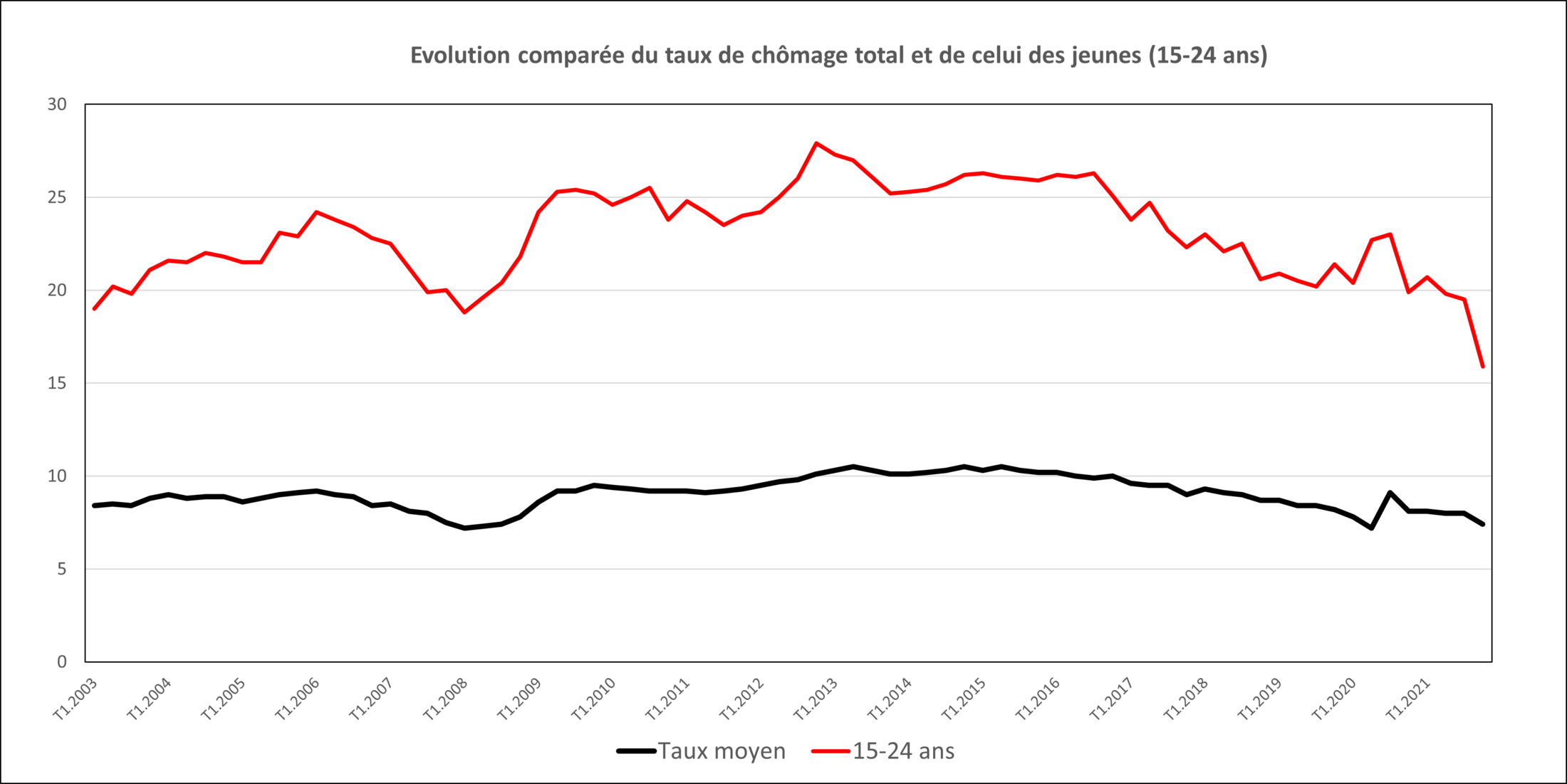

Les résultats semblent spectaculaires chez les jeunes. Un chiffre interpelle. Au 4e trimestre 2021, le taux de chômage des jeunes, c’est-à-dire des 15-24 ans, a diminué de 3,6 points (par rapport au trimestre précédent), atteignant 15,9 %. C’est un résultat qu’on peut qualifier de surprenant quand on sait qu’il faut remonter aux années 1980 pour revenir à un niveau similaire ! À première vue, même ce chiffre peut paraître encore élevé. Mais cela s’explique en partie par le temps qu’il faut après la sortie de l’école pour faire ses premiers pas sur le marché du travail. Comme on le voit sur la Figure 6, au 4ème trimestre 2020, ce taux était à 19,9 %, il s’établissait à 21,4 % au 4ème trimestre 2019, avant la crise. Fin 2012 et début 2013, il dépassait même les 27 %.

Le graphique de la Figure 6 met bien en évidence un double constat : le taux de chômage des jeunes a été sur les 20 dernières années de plus du double en moyenne de celui de la population générale, tout en suivant un profil comparable ; à partir de 2017 (et Macron y est sans doute pour quelque chose…) il diminue lentement, pour commencer à chuter de manière spectaculaire au cours de 2021 (après il est vrai une poussée sensible pendant la crise).

Figure 6

Agrandissement : Illustration 6

Alors que la Cour des comptes a estimé, dans son rapport annuel, que le succès annoncé du plan « Un jeune, une solution » était à « relativiser », Élisabeth Borne, la ministre du Travail, n’a pas manqué de faire remarquer que « les chiffres parlent d’eux-mêmes »[17]. Le gouvernement s’attribue encore une fois le mérite de tout ce qui semble aller dans son sens, sans analyser en détail les incohérences de ces résultats et les limites des données statistiques.

L’économiste Mathieu Plane souligne pour sa part qu’afin d’éviter une génération sacrifiée le gouvernement « a mis le paquet sur la formation, l’apprentissage, les aides à l’embauche… Car dans les crises économiques, les jeunes sont un peu la variable d’ajustement. Ce sont eux qui vont galérer pour trouver du boulot, qui vont être déclassés par rapport à leur niveau de diplôme »[18]

Toutefois, il me semble nécessaire ici de considérer le deuxième plan distingué par Florence Jany-Catrice, à savoir le temps de travail des personnes recrutées. La notion d’emploi retenue par l’INSEE (celle du BIT) recouvre des situations très disparates, qui vont de la personne embauchée à temps complet à celle qui ne décroche qu’un « bout d’emploi ». En effet, est considérée en emploi une personne ayant travaillé « au moins une heure rémunérée » sur la période…[19] Or, il existe une manière classique, en statistiques, de tenir compte de ces durées très variables du temps de travail : raisonner en équivalents temps plein (EQTP). Ce qui n’est pas fait dans ces récentes annonces de création d’emploi… Tenir compte du temps de travail est donc essentiel pour saisir les évolutions réelles de l’activité.

Florence Jany-Catrice considère donc qu’il s’agit en l’occurrence d’un véritable « défi pour la démocratie » (et je tends à être d’accord avec elle). De deux choses l’une, soit l’INSEE possède l’information sur le nombre d’heures de travail créées, neutralisant ainsi l’effet de la durée du travail. Ce devrait être le cas puisqu’elles sont disponibles dans les « Déclarations sociales nominatives » (DSN)[20]. Le fait que l’INSEE ne communique pas sur ce point pose des problèmes à quelques mois de l’élection présidentielle et interroge sur l’indépendance dont l’Institut se réclame tant. De ce point de vue, l’avertissement sibyllin contenu dans la « Note flash » sur la définition d’emploi retenu n’y change rien. Soit l’INSEE n’est pas en possession de cette donnée, parce que celles qu’elle fournit sont provisoires et qu’elles reposent sur un premier traitement dégrossi. Auquel cas chercheurs et médias devraient considérer avec précaution la fourchette de création d’emplois en 2021. Au total, la professeure d’économie au Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques semble conclure que ces créations d’emploi sont factices et masquent la réalité de l’insécurité croissante de l’emploi, et que l’indépendance de l’Institut est en question.

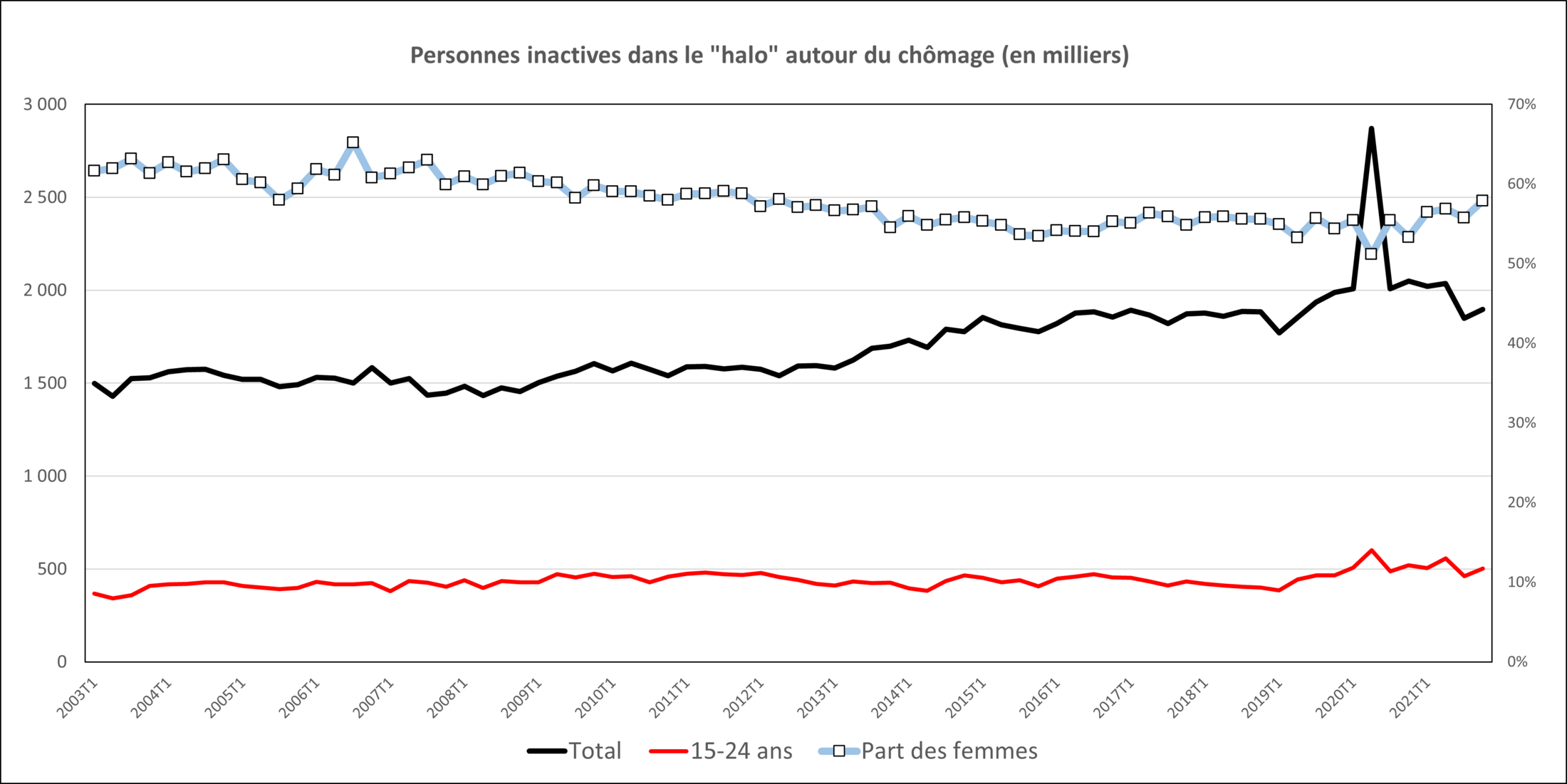

Le « halo » autour du chômage

Enfin, je voudrais également aborder la question du « halo autour du chômage », qui s’est sensiblement développé durant la même période. Cette notion désigne les inactifs qui souhaitent avoir un poste, mais ne sont pas considérés comme des chômeurs, faute de remplir les critères du BIT (faire des recherches, être disponible). C’est un indicateur du sous-emploi.

Figure 7

Agrandissement : Illustration 7

La figure 7 met en évidence une nette tendance à l’extension du halo, aussi bien pour la population totale que pour les jeunes en particulier. Seules les femmes semblent voir leur situation s’améliorer lentement, mais il s’agit en ce cas d’un phénomène d’ordre structurel qui correspond à une tendance de fond de la société (accroissement de la participation à l’emploi). On notera toutefois qu’elles constituent toujours plus de 50 % des effectifs du halo… Sur le plan conjoncturel, on constatera également la forte influence ponctuelle de la crise qui a fait bondir de près d’un million de personnes le volume du halo, sauf pour les femmes qui semblent avoir abandonné leur recherche d’emploi sur le moment ou en tout cas avoir été plus découragées que la moyenne. Quoi qu’il en soit, le développement de ce phénomène, qui ne fléchit pas en 2021, montre bien que le chômage au sens large est loin de diminuer…

Un bilan économique doublement paradoxal

Il y a en effet un double paradoxe dans toute cette affaire. D’une part, on a un gouvernement qui se réclamait au départ du néo-libéralisme le plus pur (au point que Macron a pu tout de suite être accusé d’être le « Président des riches » lors de la suppression de l’ISF ainsi que de la « Flat tax » sur les revenus du capital), c-à-d d’un libéralisme fondamentaliste qui vise à réduire au minimum le poids de l’Etat et des institutions sociales (dont les dépenses sont considérées dans cette perspective comme des charges pour la collectivité), et dont la règle est logiquement d’intervenir le moins possible afin de laisser au marché le soin de réguler les grands équilibres. C’est ce qui constitue par essence le cœur de la vision idéologique libérale. Selon cette conception, le gouvernement doit alors gouverner le moins possible et laisser les entreprises décider du niveau de la production globale, des investissements, de la répartition des revenus, etc. Dans la logique libérale, qui revient à la mode, le gouvernement devrait ainsi se contenter d’une gestion « en bon père de famille », c’est-à-dire de réaliser les seuls équilibres budgétaires dont il est constitutionnellement garant (et dans une moindre mesure des domaines régaliens qui touchent à l’ordre social), ceux sur lesquels il doit de toute façon rendre des comptes. Cela conduit inévitablement à l’orthodoxie monétaire et financière et au conservatisme social… Il ne devrait donc pas en toute logique se prévaloir d’aucun résultat économique que ce soit, puisqu’il auto-limite par principe son pouvoir dans ce domaine.

En réalité, le jeu des institutions de la Vème République, accentué par la concentration monarchique propre au système macronien, ainsi que la plus élémentaire conscience de la nécessité politique de se maintenir au pouvoir, font que l’équipe gouvernementale doit justifier son action à tout moment, et particulièrement en fin de mandat. Les mœurs et pratiques politiques habituelles ont donc repris le dessus, et ont mené à une discussion – un peu surréaliste – sur une politique économique qui n’est pas censée exister. Or, ce n’est pas cela que le macronisme politique devrait faire, car il est confronté à des désordres qu’il a pour une bonne part suscités. Il se légitime en permanence, il cherche à justifier toutes ses actions et, sur le plan strictement économique, réclame un satisfecit pour l’ensemble de la situation économique globale, alors que l’Etat dispose de moins de moyens qu’autrefois et n’a plus la capacité de répondre aux défis d’aujourd’hui, et ce d’autant plus que la mondialisation – qu’elle soit financière ou non – échappe pratiquement à son contrôle. Il ne peut afficher qu’un bilan de petit gestionnaire de son pré carré, et pourtant il veut s’attribuer le mérite d’une évolution qui lui est effectivement apparemment favorable, pour l’instant…

Le second paradoxe découle du précédent. L’appareil d’Etat, que pilote le gouvernement, a toutefois quelques beaux restes par rapport aux ambitions de l’après-guerre et dispose encore de moyens pour influer sur les grandes variables macroéconomiques. Macron le fait en grande partie par rapport à sa clientèle d’origine, ses soutiens financiers et son électorat premier, ce qui lui permet d’intervenir dans le sens de l’intérêt particulier de ceux-ci, mais aussi - dans des situations critiques – pour l’intérêt général (lorsque le bateau coule), on l’oublie souvent. Cela a été le cas de la crise du COVID qui, du fait des premiers choix de réponse sanitaire, a créé la politique, qui était non voulue au départ mais rendue inévitable par la suite, des aides massives à l’économie. Or, cette politique de soutien de la demande, qui est typiquement keynésienne dans son inspiration (maintenir la consommation et l’investissement en période de crise) est plutôt attribuée en général à une politique de gauche interventionniste. Son relatif succès est alors dû à une trahison des principes élémentaires du macronisme, même si pour faire bonne figure envers sa droite il lui a fallu condamner symboliquement le très fort accroissement de la dette publique qui en résultait, puisque celle-ci reste toujours un tabou pour l’orthodoxie libérale. Il n’est pas sûr que ces contradictions et paradoxes successifs assurent au macronisme actuellement dominant une pérennité sans faille…

[1] Cf. mon billet de Blog du 29/08/2019 « La croissance miraculeuse de M. Macron » - Médiapart

[2] Il s’agit ici du PIB annuel en volume (aux prix chaînés de l’année précédente) jusqu’en 2020, puis de la somme provisoire des 4 montants de PIB trimestriel pour 2021 (estimation provisoire).

[3] C’est l’idée que la croissance d’un corps comme celle d’une société n’est pas homogène et que les rapports entre ses parties changent sans cesse. Le développement du nain n’est pas celui de l’enfant…

[4] Il faut en l’occurrence se méfier des pièges mathématiques trop évidents. Tous les statisticiens savent qu’une baisse de moitié d’une grandeur donnée (disons de 100 à 50, soit – 50 %) n’est pas compensée par une hausse consécutive du même ordre de grandeur en % en vue du retour au niveau précédent. En ce cas, on passerait de 50 à 100, soit + 100 % ou un doublement !

[5] Le Monde en ligne du 28/01/2022.

[6] C’est le terme consacré par les conjoncturistes pour désigner le taux de croissance prévisionnel moyen qui serait calculé à conditions inchangées. Il représente le niveau minimum probable en l’absence de perturbations.

[7] « Croissance française, un record en trompe-l’œil » - Ouest-France, édition du 29 janvier 2022.

[8] Si au 4ème trimestre de 2021 le montant du PIB trimestriel dépasse les niveaux précédents (588 Mds d’€ contre 582,7 Mds au 4T2019), en moyenne annuelle le PIB de 2021 est inférieur à celui de 2019 (de 37 Mds environ).

[9] La consommation des ménages en biens a même chuté en janvier de 1,5 % note l’INSEE (tableau de bord).

[10] Taux de chômage au sens du BIT, pour la population active française hors Mayotte

[11] « Le chômage au plus bas depuis 2008 » - Le Monde du 19 février 2022

[12] On notera avec intérêt que cette étape symbolique, et l’accélération de la montée ultérieure du chômage, eut lieu juste après le « tournant de la rigueur » de 1983, qui conduisit au renversement complet de la politique de F. Mitterrand et à la mise en place de l’austérité, dont l’accroissement du chômage est souvent une conséquence …

[13] Propos recueillis par le quotidien Ouest-France le 19 février 2022 (« Le chômage au plus bas depuis 2008 »).

[14] « Qui donc peut encore se réjouir de créations d’emplois si ceux-ci engendrent insécurité économique et impossibilité de survivre ? », Tribune de Florence Jany-Catrice - Le Monde du 19 février 2022

[15] « Au quatrième trimestre 2021, l’emploi salarié privé augmente de nouveau de 0,5 % (estimation flash) », Informations rapides du 04/02/2022 - INSEE

[16] Cette définition se réfère à celle du BIT. Une personne en emploi (i.e. un actif occupé) au sens du BIT est une personne âgée de 15 ans ou plus ayant effectué au moins une heure de travail rémunéré.

[17] Ce qui n’est évidemment jamais le cas ! On les fait parler en général, car un chiffre seul ne veut rien dire…

[18] cf. l’article du quotidien Ouest-France du 19 février 2022 déjà cité.

[19] cf. Note 16 en référence aux définitions du BIT.

[20] Les DSN sont des déclarations obligatoires des entreprises sur la situation de chaque salarié