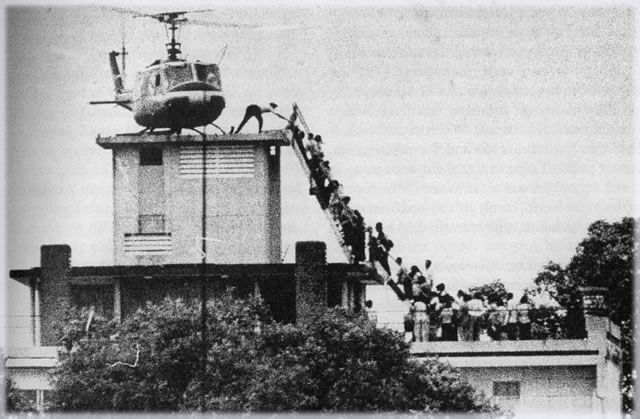

La Chute de Saigon, il y a cinquante ans, reste une cicatrice béante dans la mémoire collective – non seulement comme défaite militaire, mais comme effondrement d’un ordre impérial. Ce 30 avril 1975, l’entrée des chars du Vietcong dans la capitale sud-vietnamienne marquait la fin d’une guerre coloniale déguisée en "mission civilisatrice", et le début d’un recalibrage géopolitique dont les ondes de choc se font encore sentir. Les images de ces hélicoptères fuyant le toit de l’ambassade américaine, de ces boat people se jetant à la mer, ont cristallisé l’humiliation d’une superpuissance convaincue de son droit à remodeler le monde. Pourtant, loin d’être un épilogue, Saigon fut un prélude : l’Amérique n’a jamais vraiment digéré cette déroute, et ses élites en ont tiré non pas un examen critique, mais une soif de revanche, sourde et persistante.

Aujourd’hui, alors que Washington relance une guerre commerciale contre la Chine sous couvert de "droit de douane" en 2025, on retrouve les mêmes réflexes réactionnaires. Ces mesures protectionnistes, présentées comme une défense de l’industrie nationale, sont en réalité l’expression d’un impérialisme économique qui refuse d’accepter son déclin relatif. Derrière le discours sur la "concurrence déloyale" se cache une vieille logique : celle du capitalisme américain exigeant un accès privilégié aux marchés étrangers tout en érigeant des barrières chez lui. Comme au Vietnam, où l’on prétendait exporter la démocratie tout en soutenant des dictatures, les États-Unis brandissent aujourd’hui les règles du libre-échange… sauf quand elles ne les arrangent pas.

Cette hypocrisie n’est pas nouvelle. Elle plonge ses racines dans le rapport complexe de l’Amérique à l’impôt et à la redistribution, tel que l’a analysé l’historien Robin Einhorn : depuis l’époque des Pères fondateurs, l’élite américaine a toujours considéré l’État fédéral comme un outil à son service, jamais comme un instrument de justice sociale. La révolte anti-impôt, née dans le Sud esclavagiste, s’est métamorphosée en dogme néolibéral – une idéologie qui privatise les profits et socialise les pertes. Les droits de douane de 2025 s’inscrivent dans cette tradition : ils protègent les intérêts des oligarques tout en faisant payer aux consommateurs le prix de cette guerre économique.

The 1619 Project started with a tweet, says Nikole Hannah-Jones - Gazette D'Harvard

Le compromis Jeffersonien de 1790, selon Einhorn maquille la réalité du rapport US à l'impôt qui selon elle, a tout à voir avec l'esclavagisme et non à la liberté, comme le raconte le "mythe américain".

Tax Regimes | Noam Maggor - Phenomenal World

Tariffs Are Splintering Donald Trump’s Coalition - Jacobin

Cinquante ans après Saigon, les États-Unis répètent les mêmes erreurs, mais sur un nouvel échiquier. Hier, c’était le Vietnam ; aujourd’hui, la Chine. Hier, des bombes ; aujourd’hui, des tarifs douaniers. Mais derrière ces outils changeants, la logique reste identique : un empire qui refuse de voir que le monde a changé, et qui préfère s’enfermer dans le déni plutôt que de repenser sa place dans l’histoire. La Chute de Saïgon aurait dû servir de leçon. Elle n’a été, finalement, qu’un avertissement ignoré.

L'occident braque ses yeux sur le modèle chinois de 1976, et néglige en grande partie, en UE, le coup de Trump contre le "modèle constitutionnel Yankee", imposant sans le dire franchement, un imaginaire sudiste, avec une désorganisation structurelle, qui rappelle la "bordélisation" que Chapoutot documente, dans le développement du fascisme puis du nazisme dans les années 1920-1930, que Marc Bloch dénonce dans L'Étrange Défaite.

Trump a tenté une récidive sur les marchés de la prise du capitole de 2021 en jouant sur les Droits de Douane, sur le rapport au protectionnisme US, sur le rapport à l'impôt et ses racines esclavagistes, depuis 1619, le compromis de 1790 - Jefferson - Madisson- et la guerre de Sécession. Cette tentative vise à maquiller la défaite face à la Russie en Ukraine... La mission de Trump dans ces USA en plein doute et repli, consiste à maquiller la défaite "de l'occident" (Todd) en Ukraine... De 1975 et le traumatisme de Saigon, à 2025, la complicité salissante avec le génocide à Gaza et la retraite d'Ukraine, l'imaginaire US subit un revers sévère orbi (global) comme urbi (à l'intérieur, où Trump agite une remise en cause du modèle Yankee).