Agrandissement : Illustration 1

Ce qui est souvent merveilleux avec le théâtre, c’est que lorsqu’on réussit à s’y rendre - malgré la tête farcie de noirceurs et le cœur lourd comme une pierre - on en revient souvent avec le cerveau parsemé d’étoiles et le cœur rechargé d’amour de la vie.

A la Cartoucherie, la venue du Nouveau Théâtre Populaire au Théâtre de la Tempête œuvre aussi en ce sens. C’est une des nombreuses qualités du théâtre service public.

*

Théâtre populaire et théâtre de tréteaux

Le Nouveau Théâtre Populaire (NTP) naît en 2009 sous la forme d’un collectif, dans un jardin de Fontaine-Guérin (village du Maine-et-Loire). C’est ici qu’il construit un théâtre de tréteaux en plein air pour y jouer des classiques du répertoire mondial tout en pratiquant un tarif unique à 5 €.

Chaque été il y organise un festival consacré à sa dernière création. Il a réalisé une soixantaine de création recevant chaque fois plus de 10.000 spectatrices et spectateurs. Composé à l’origine de douze membres, le NTP en compte aujourd’hui vingt-et-un.

En 2020 il décide de diffuser sa création et joue alors aussi en salle : trois pièces de Molière créées au Festival d’Avignon l’année suivante et qui sont encore en tournée (voir en fin d’article). C’est donc la première fois que le Nouveau Théâtre Populaire vient à la rencontre du public francilien.

Le théâtre de tréteaux est européen, il date du Moyen Âge et il a été magnifié par la commedia dell’arte (Italie, XVIe s). C’est le plus mobile mais aussi le plus indigent des dispositifs scéniques d’Europe.

Il existe durant les trois siècles qui précèdent l’élaboration du lieu théâtral. Il répond à la nécessité d’être vu par un public en édifiant un plateau en hauteur. Il est dressé à l’occasion des marchés, des foires et des événements festifs, sur les places, dans les cours d’auberge, mais aussi certaines fois dans les cours de palais.

C’est une des formes les plus difficiles et les plus formatrices du jeu théâtral, car les artistes doivent réussir à faire exister des univers sur une scène vide. L’expressivité corporelle est donc une clé qui devient progressivement un art, tandis que naît aussi un jeu théâtral utilisant des demi-masques.

Les comédien(ne)s s’y retrouvent totalement exposé(e)s, en relation directe avec le public dont il faut savoir intégrer les réactions pour réussir à jouer. Dans cette forme très libre les artistes doivent aussi pouvoir s’adresser au public. L’énergie et la souplesse de cette complicité fait partie de l’écriture et de la qualité du spectacle.

Cette forme disparaît à la fin du XVIIIe siècle car le théâtre se voit construire des bâtiments clos. Mais deux siècles plus tard, l’édifice théâtral est remis en question. Une nouvelle génération d’artistes décide finalement de s’en extraire pour pouvoir jouer autrement.

Le théâtre de tréteaux est redécouvert telle une solution répondant à des objectifs esthétiques et à des impératifs économiques : réforme du jeu théâtral, recours aux masques, redéfinition de l’espace scénique, quête de publics variés, mais aussi faiblesse des moyens économiques et adoption d’un dispositif facilitant les tournées.

En France, il réapparaît au Théâtre du Vieux-Colombier de Jacques Copeau (1914-1924), chez les Comédiens Routiers de Léon Chancerel (1929-1938), au sein du Groupe Octobre des frères Prévert (1933-1936). C’est aussi le choix que fait la troupe de théâtre jeune public La Petite Ourse, de Jean-Marie Serreau et Geneviève Monnier (1938-1948).

La Seconde Guerre mondiale le fait une seconde fois disparaître. A partir des années 1960/70, l’édifice théâtral est à nouveau remis en question. Cette fois encore, une nouvelle génération d’artistes décide de s’en extraire. Elle opte cette fois pour l’abri théâtral, en s’installant dans des bâtiments non théâtraux à l’abandon, où réapparaît alors certaines fois le théâtre de tréteaux.

Les Tréteaux de France, fondés en 1959, qui circulent dans l’hexagone avec deux tréteaux dressés sous chapiteaux, s’installent notamment durant six mois dans les halles centrales de Paris alors tout juste désaffectées (1969/70).

Le Théâtre du Soleil, fondé en 1964, s’engouffre un jour d’été dans l’insolite Cartoucherie du bois de Vincennes pour y créer 1789 sous la forme d’un spectacle de bateleurs donné sur tréteaux, au cœur du public se tenant debout (hiver 1970/71). Puis il en fait son théâtre.

Depuis le 2 novembre, le Nouveau Théâtre Populaire a posé son tréteau dans la salle Serreau du Théâtre de la Tempête. Avant chaque début de représentation, il énonce son manifeste : prise collective des décisions - présentation de plusieurs pièces mises en scène par différents membres de la troupe - chaque spectacle est répété en dix-sept jours - tous les membres peuvent passer du plateau à la technique via la tenue du bar, l’écriture des pièces ou la mise en scène - lorsque la troupe a besoin de quelque chose elle le demande d’abord à ses voisins - la troupe réutilise décors, costumes et accessoires.

Notre Comédie humaine d’après Balzac

Honoré de Balzac (1799-1850) a laissé derrière lui une œuvre colossale. Au plus fort de sa vie il prévoit que La Comédie humaine comportera 145 romans, nouvelles et essais. Dans son travail d’adaptation théâtrale sous la forme de trois épisodes, le NTP prend pour trame trois textes : Illusions perdues : les deux poètes, Un grand homme de province à Paris, ainsi que Splendeurs et misères des courtisanes.

L’ensemble raconte l’histoire de Lucien de Rubempré, un des personnages les plus célèbre de Balzac, qui est aussi un de ses alter ego littéraires. Les trois épisodes sont joués séparément du mercredi au vendredi, tandis que l’intégrale est jouée le week end. Les trois épisodes sont mis en scène par des artistes différents.

Agrandissement : Illustration 2

Chaque épisode est précédé d’un intermède musical donné dans le foyer du théâtre - La Dernière nuit - conçu et mis en scène par Pauline Bolcatto : « nous pensons la représentation de cette trilogie comme une fête de théâtre ininterrompue (…) des intermèdes que nous concevons comme un spectacle à part entière et qui constitueront le cadre de notre trilogie se joueront au contact direct des spectateurs et spectatrices. » Le premier volet de ce cabaret s’intitule Paradis, Balzac et Sand y parlent politique.

C’est donc dans une ambiance musicale et littéraire inhabituelle que le public se trouve plongé dès son arrivée au Théâtre de la Tempête. Les personnages s’expriment alternativement depuis une estrade d’angle ou depuis la mezzanine du foyer, où se trouve aussi un piano.

A d’autres moments le texte sera diffusé dans le foyer et à l’extérieur du théâtre par des enceintes, un peu à la façon d’une radio locale. A d’autres moments encore, des personnages aux masques d’animaux évolueront entre les tables du foyer de façon parfaitement ordinaire.

Le premier volet de Notre Comédie humaine d’après Balzac est une opérette légère, intitulée Les Belles illusions de la jeunesse, adaptée et mise en scène par Emilien Diard-Detœuf, sur une composition de Gabriel Philippot.

Le tréteau est pourvu d’un ingénieux décor qui se dresse telle une façade lumineuse et colorée. Cette scénographie réunit dans un espace unique une diversité de lieux extérieurs et intérieurs. Les différents niveaux de ce tréteau permettent d’organiser l’ordre social dont il est question ici.

Nous sommes à Angoulême. Les privilégié(e)s vivent dans les hauteurs, à l’écart des classes modestes qui s’affairent dans le bas de la ville. C’est ici que réside Lucien de Rubempré, fils d’un pharmacien et d’une femme de petite noblesse. Jeune, lumineux, sincère, il rêve de se rendre à Paris pour y vivre son rêve de gloire littéraire.

Agrandissement : Illustration 3

Il sera donc amené à progresser dans les étages de ce décor telle une métaphore de transfuge social. Ce premier volet a la forme d’une opérette tour à tour rafraîchissante ou hilarante, notamment du fait de l’usage de demi-masques.

Dès cette première étape, on est saisi par la qualité du jeu théâtral de ces comédien(ne)s. Leurs corps, leurs voix et leurs rythmes intérieurs sont autant de qualités qui leur permettent de dessiner et d’incarner ces personnages avec une précision d’orfèvre.

Sans doute est-ce l’habitude de jouer en plein air sur un tréteau qui leur donne cette énergie et cette force d’évocation qu’on peine hélas trop souvent à trouver sur les plateaux de théâtre. En outre la relation directe au public est instaurée dès le début par un personnage incarnant Balzac. Il ouvre chacun des épisodes à la façon d’un drôle de coryphée chauffeur de salle.

Ce premier volet se déploie telle une charmante et musicale brise florale. On se croirait par moments face à une joyeuse baraque foraine, d’autres fois face à une délicate maison de poupées. A l’issue de ces aventures chantées et jouées, Lucien de Rubempré réussit à se rendre à Paris pour le plus grand plaisir des privilégié(e)s qui se jouent de lui depuis le début.

De retour dans le foyer du théâtre, le public est plongé dans le second volet du cabaret La Dernière nuit, intitulé Paradis, où Balzac et Sand s’écrivent. Puis vient le second épisode de Notre Comédie humaine, qui est une comédie politique intitulée Illusions perdues, adaptée et mise en scène par Léo Cohen-Paperman.

Le tréteau offre un univers à étages multiples, qui sont autant de petites scènes permettant de faire exister les microcosmes sociaux parisiens entre lesquels se retrouve alors tiraillé Lucien de Rubempré.

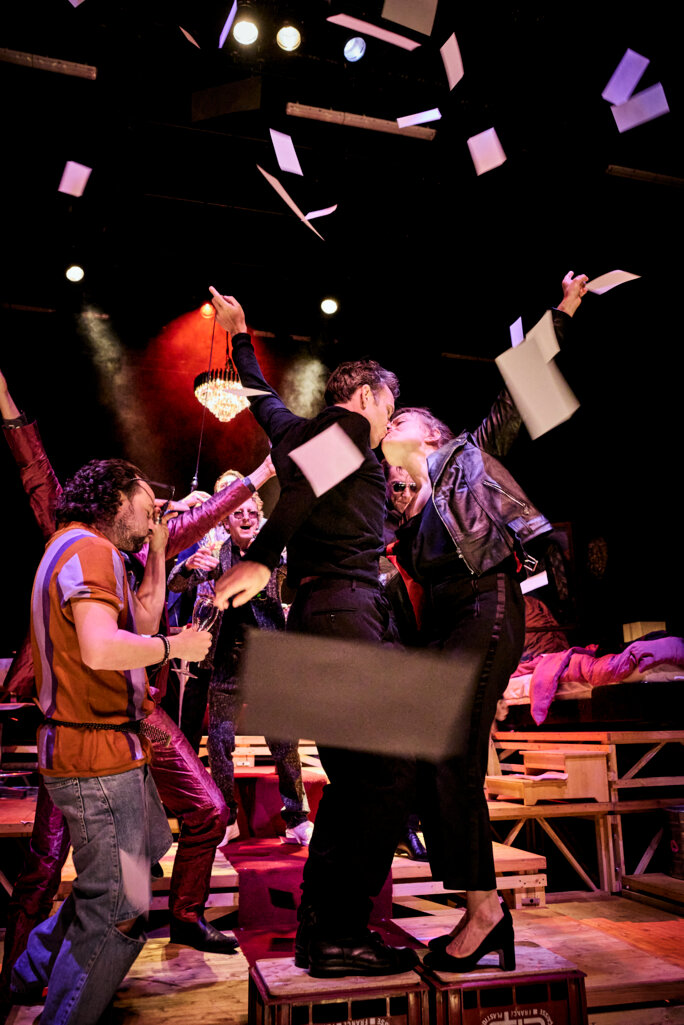

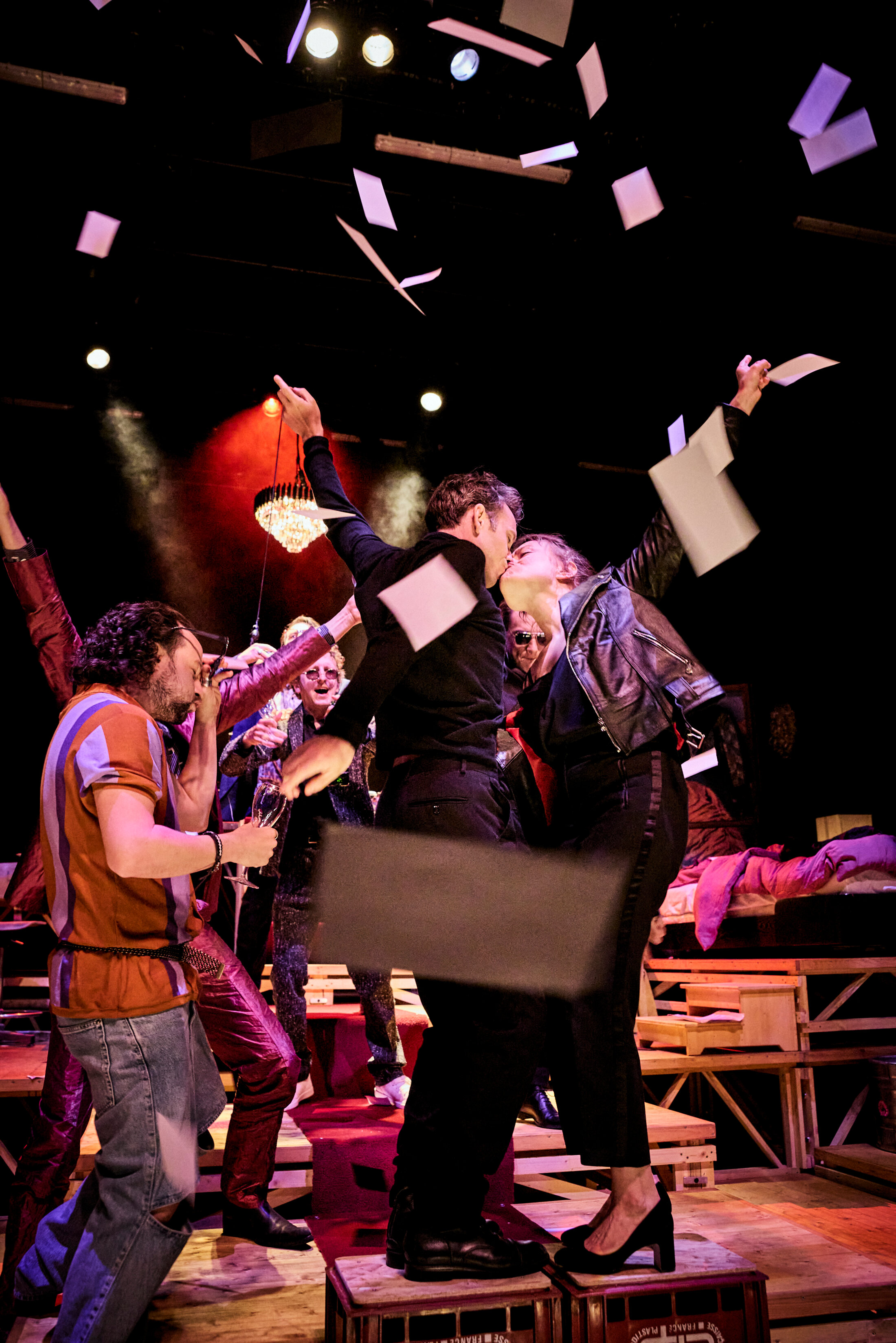

Agrandissement : Illustration 4

Cette fois il n’y a plus de façade posée sur le tréteau, un peu comme si soudainement il n’y a avait plus de mur de scène. L’espace de jeu est un assemblage de cinq petits plateaux qui sont autant d’espaces de jeux. Ils sont répartis de façon pyramidale et reliés par un escalier central, à l’image de ce que pourrait être l’ascension sociale.

Cette fois, plus de demi-masques, de piano ou de couleurs printanières, mais une ambiance rock, sombre et agitée, sur fond de champagne et de cocaïne. Lucien de Rubempré est à Paris et croit vivre son rêve de gloire littéraire tandis qu’il n’est qu’un pion humain chahuté et détruit par le cynisme et la brutalité des privilégié(e)s.

On y retrouve la qualité d’interprétation de ces comédien(ne)s mise au service d’une série de dénonciations de la noirceur et de l’inhumanité de groupes sociaux exerçant leur domination telle une distraction oisive : aristocrates, éditeur, journalistes, et autre « bourgeois pou ».

Les dialogues sont vifs, les comportements font la part belle à la spontanéité. L’alcool et la drogue désinhibent et rendent sauvages au point de révéler l’inhumanité de ces jeux sociaux. Ambiance de vie à dix mille volts, puis de survie au trente-sixième dessous.

Avec toujours, au centre, cet escalier pyramidal dont les marches sont autant de tremplins, de lames et de piédestaux pour une succession d’illusions perdues. Lucien de Rubempré obtient puis perd tout, tandis que les privilégié(e)s continuent à s’amuser : c’est ce qu’on appelle communément « la vie parisienne ».

De retour dans le foyer du théâtre, le public est plongé dans le troisième volet du cabaret La Dernière nuit, intitulé Enfer, qui porte sur la dernière nuit de Balzac.

Puis vient le moment du retour en salle, pour le troisième et dernier épisode. Une tragédie cauchemardesque, intitulée Splendeurs et misères, adaptée et mise en scène par Lazare Herson-Macarel.

Lucien de Rubempré, ruiné et désabusé, est de retour à Angoulême. Il y vivra une succession de mensonges, un amour, des complots, des enquêtes, un crime, un suicide, puis une incarcération en prison où il se suicidera à son tour.

Agrandissement : Illustration 5

Cette fois l’immense tréteau s’offre dans sa plus grande nudité et forme une succession de trois immenses et larges marches conduisant vers le néant. L’esthétique théâtrale a basculé dans un espace vide où les scènes sont dessinées par des jeux d’ombres et des clairs-obscurs.

Les trois immenses marches de l’escalier formées par les tréteaux sont à l’image d’une terrassante ascension conduisant vers la disparition. La mise en scène fait s’alterner deux types de jeu distinguant clairement les victimes et les voyeurs.

Il y a donc des scènes extrêmement physiques, où les personnages n’ont aucune prise sur l’immense univers qui les entoure, à l’image du destin qui les foudroie. Tandis qu’il y a des scènes fantomatiques, où seuls les troncs des personnages apparaissent depuis des trappes, à l’image de leurs positions de voyeurs inhumains.

Le tréteau semble flotter dans un océan d’encre noir où les corps incarnent des scènes oppressives avec une précision inattendue, tant on découvre alors une totale autre façon de jouer de ces mêmes artistes. On se croirait pris dans une infernale succession de gravures de Goya.

En se produisant en salle avec Notre Comédie humaine, le Nouveau Théâtre Populaire réussit à y apporter toute la force du jeu théâtral en plein air, en le conjuguant avec l’inventivité et la beauté que peut aussi générer le théâtre de tréteaux sitôt qu’il se pose dans une salle.

On éprouve également un immense plaisir à retrouver ces comédien(ne)s dans différents personnages au fil de ces trois pièces, car ce sont autant d’occasion d’apprécier leurs talents.

C’est donc à découvrir, séparément ou en intégralité, au Théâtre de la Tempête jusqu’au 24 novembre, où le Nouveau Théâtre Populaire vient à la rencontre du public francilien pour la première fois.

*

Trois question à Lola Lucas, membre cofondatrice du NTP, chargée de la production

Quelle est la situation économique du NTP pour la saison 2024/25 et a-t-on raison de s’inquiéter ?

On a raison de s’inquiéter pour l’ensemble des compagnies durant les années à venir. S’agissant de nous, le Nouveau Théâtre Populaire a quinze ans d’activités, on organise chaque année un festival en plein air en milieu rural à Fontaine-Guérin, le village où nous sommes implantés en Maine-et-Loire. Nous sommes une troupe, nous organisons des spectacles qui partent en tournées. Nous faisons aussi de l’action et de la transmission sur le territoire, mais notre troupe n'est toujours pas conventionnée par notre DRAC, donc par le ministère de la Culture. Nous n’avons pas de subvention pérenne qui nous permette de voir un peu l’avenir. Nous n’avons que des aides au projet que nous sommes obligés de redemander à chaque fois. Au bout de quinze ans d’existence, avec le volume d’activités que nous avons aujourd’hui, les tournées nationales, notre dernière création au Festival In d’Avignon et le fait que nous soyons maintenant à Paris avec une exploitation assez longue, nous nous questionnons sur les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas obtenir de conventionnement de la part du ministère de la Culture. Nous ne désespérons pas que ça arrive un jour. Mais voilà, nous avons un équilibre très fragile et comme le dit notre manifeste nous répétons en très peu de temps pour pouvoir être nombreux. Au début c’était un choix de répéter vite et aujourd’hui c’est quelque chose qui est totalement subi. Nous ne pourrions pas consacrer plus de temps aux répétitions avec les budgets que nous avons. Ou alors il faudrait réduire le nombre d’interprètes et c’est quelque chose auquel pour l’instant nous ne voulons pas céder. La plupart des artistes de la troupe sont diplômés des écoles nationales françaises et nous sommes toujours payés aux minimums syndicaux.

En janvier dernier le ministère de la Culture a lancé le Printemps de la ruralité, un dispositif visant à renforcer la place de la culture dans les territoires ruraux. Est-ce que le NTP peut en bénéficier ?

Nous avons vraiment très bien accueilli les annonces de la ministre de la Culture au sujet de ce grand plan sur la ruralité. Il y a effectivement quelque chose qui en est sorti, mais avec beaucoup de retard, car ça devait être en avril et c’est sorti en juillet, juste après les élections législatives. Aujourd’hui personne n’est capable de dire si ce plan sera appliqué ou non en 2024 et encore moins en 2025 du fait des baisses de crédits. Nous sommes en attente. Nous aimerions pouvoir répondre à ces propositions de fonds qui auraient dû exister. Aujourd’hui le ministère de la Culture et notre DRAC nous disent qu’ils ne savent pas si ça va être appliqué.

Que représente le fait de venir jouer à la Cartoucherie pour le NTP ?

Malgré la décentralisation théâtrale, être programmé à Paris est encore un passage obligé pour qu’une compagnie puisse être repérée. Nous espérons obtenir une visibilité plus grande permettant d’obtenir cette reconnaissance du ministère de la Culture dont je parlais. C’est un peu comme ce que nous racontons dans « Illusions perdues » : tel Lucien de Rubempré, notre troupe monte à Paris !... Le fait d’être à la Cartoucherie compte beaucoup pour nous. Ariane Mnouchkine [Théâtre du Soleil] fait partie de nos figures d’adolescence, qui nous ont nourries pour nous donner envie de faire du théâtre. Nous sommes aussi plusieurs dans la troupe à avoir des histoires intimes avec le Théâtre de la Tempête. Un des comédiens y a fait son stage en classe de troisième, d’autres y ont déjà joué dans des productions de Clément Poirée [directeur du Théâtre de la Tempête] ou dans d’autres productions, dont Lazare Herson-Macarel. Enfin moi j’y ai travaillé comme chargée de production pour Philippe Adrien [ancien directeur du Théâtre de la Tempête] durant sept ans. Pouvoir jouer à la Cartoucherie est aussi ce qui ressemble le plus à notre jardin de Fontaine-Guérin, même si nous ne jouons pas en plein air. Nous ne pouvions pas rêver mieux du fait de cette alliance entre théâtre et nature au milieu du bois de Vincennes. Nous avons été accueilli en résidence au Théâtre de l’Aquarium – La Vie brève, nous avons pu y répéter et bénéficier de leur ressourcerie pour nos décors, ce qui va très bien avec un des points de notre manifeste : « Quand nous avons besoin de quelque chose, nous le demandons d’abord à nos voisins. » A la Cartoucherie, même si chaque théâtre est différent il y a quand même une notion de famille et il y a tout de même une philosophie commune sur la façon de créer les spectacles.

*

Voilà, il ne vous reste plus qu’à embarquer sur le quai du Théâtre de la Tempête pour prendre place à bord de cette étonnante fusée à trois étages du Nouveau Théâtre Populaire. Prenez le chemin du bois de Vincennes, allez découvrir leurs spectacles et permettez à ces artistes de vous entraîner dans les étoiles.

Joël Cramesnil

*

Agrandissement : Illustration 6

Notre Comédie humaine d’après Balzac, un spectacle du Nouveau Théâtre Populaire, jusqu’au 24 novembre au Théâtre de la Tempête (Cartoucherie, Paris 12e), du mercredi au dimanche, réservation ICI.

Mercredi 20h Les Belles illusions de la jeunesse (opérette légère, 1h25)

Jeudi 20h Illusions perdues (comédie politique, 1h50)

Vendredi 20h Splendeurs et misères (tragédie cauchemardesque, 1h45)

Samedi et dimanche 15h Notre Comédie humaine (intégrale, 6h40 comprenant deux entractes)

Représentations accompagnées d’intermèdes musicaux sous la forme d’un cabaret onirique conçu et mis en scène par Pauline Bolcatto - La Dernière nuit – qui a lieu dans le foyer du théâtre : du mercredi au vendredi à 19h30, samedi et dimanche à 14h30 et à chaque entracte.

La tournée de Notre Comédie humaine se poursuivra du 11 au 14 décembre au Quai à Angers, puis du 29 janvier au 1er février au Théâtre de Caen.

Le Nouveau Théâtre Populaire sera aussi à l’affiche en 2024/25 en reprenant Le Ciel, la nuit et la fête (Le Tartuffe, Don Juan, Psyché) de Molière : du 15 au 18 janvier au Trident (Cherbourg), du 22 au 25 janvier au Théâtre de Caen, ainsi que du 5 au 8 février à La Commune (Aubervilliers).