Agrandissement : Illustration 1

Une pièce longtemps interdite de représentation en France

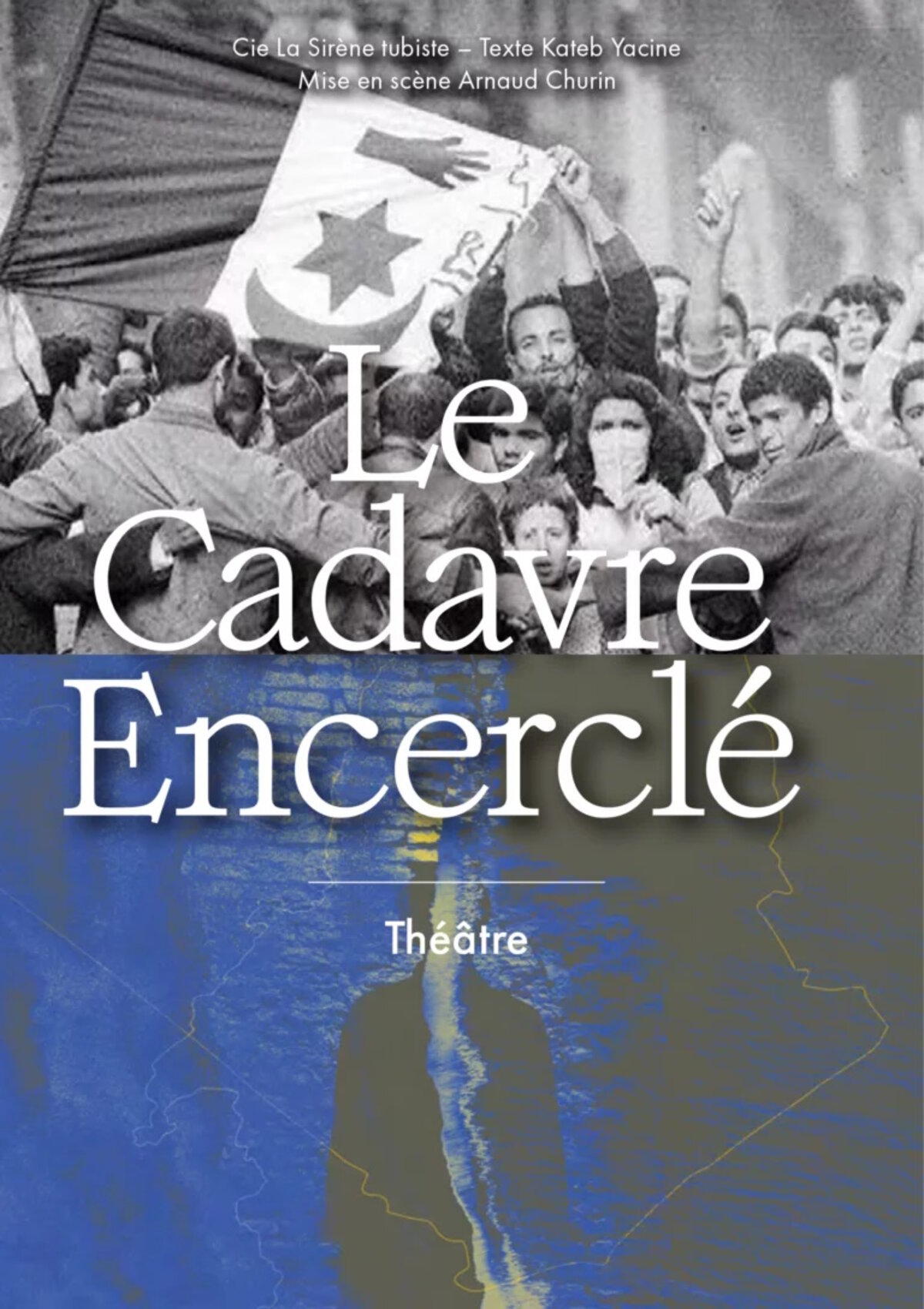

Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine a pour contexte la répression des manifestations menées dans différentes villes d’Algérie le 8 mai 1945, le peuple algérien revendiquant alors son indépendance. Ces manifestations sont toutes réprimées par l’armée française qui tire sur la foule et tue des milliers de personnes.

Kateb Yacine, alors âgé de seize ans, participe à la manifestation menée à Sétif. Ce jour-là, quatorze membres de sa famille sont tués par la répression armée. Il est arrêté trois jours plus tard et détenu durant deux mois.

Il écrit Le Cadavre encerclé en s’appuyant sur ces faits. La pièce a pour personnage principal le jeune Lakhdar qui aspire à l’indépendance, au nom des vivants mais aussi de ses ancêtres. Il est par ailleurs épris de Nedjma et sera finalement conduit à sacrifier son amour.

Cette pièce a la forme d’un long poème théâtral, un style alors sans précédent dans le répertoire francophone, une œuvre demeurant sans équivalent à ce jour : « Ici est la rue des Vandales. C’est une rue d’Alger ou de Constantine, de Sétif ou de Guelma, de Tunis ou de Casablanca. »

Elle est d’abord publiée en deux parties par la revue Esprit en décembre 1954. C’est de cette façon que le metteur en scène Jean-Marie Serreau la découvre et décide de rencontrer ce jeune auteur, alors que débute la guerre d’Algérie.

De la IVe à la Ve République française, l’État prévoit qu’en période de guerre la censure soit rétablie et confiée au ministère des Armées, une disposition toujours actuelle. Ainsi, de sa parution en décembre 1954 à l’indépendance de l’Algérie en mars 1962, Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine est une pièce interdite de représentation en France.

Elle est créée en juillet 1958 à Carthage (thermes d’Antonin) par un groupe d’étudiants syndiqués avec lesquels collaborent directement Kateb Yacine et Jean-Marie Serreau. Puis en novembre, ce dernier réussit à créer la pièce à Bruxelles (Théâtre Molière) avec des comédiens professionnels.

En avril 1959, Jean-Marie Serreau réussit à en donner une lecture clandestine à Paris (Théâtre de Lutèce). Ce n’est qu’en 1963 qu’il peut finalement créer cette pièce à Paris (Théâtre Récamier), avant qu’elle ne tombe dans l’oubli.

En France, ce n’est qu’au début du XXIe siècle que cette pièce est à nouveau mise en scène : par Anaïs Cinta en 2016, par Abd Hakim Medkour en 2022. En 2003 elle fait l’objet d’une lecture dirigée par Armand Gatti.

La présente mise en scène d’Arnaud Churin est une forme d’art théâtral sans fard. Cette interprétation est exclusivement guidée par l’écriture de Kateb Yacine, aucune subjectivité délibérée ne lui est imposée, aucune intention formelle n’est plaquée sur ce texte.

C’est une forme inhabituelle de spectacle, qui par ailleurs fait se mêler théâtre et chant de façon très libre. La poétique théâtrale de l’auteur guide aussi les choix scénographiques. Les interprètes progressent dans un espace non réaliste, qui évolue et se transforme au fil de la pièce à la façon d’une mise à nu.

C’est une représentation troublante, qui relève du songe, de la force intérieure, du poème polyphonique, du mystère de la vie. C’est une expérience insolite où la poésie donne corps au théâtre et non l’inverse, ce qui est rare.

*

Trois questions au metteur en scène Arnaud Churin

Agrandissement : Illustration 2

Pourquoi avez-vous choisi de mettre en scène cette pièce ?

Mon père a fait la guerre d’Algérie en tant que soldat au service de santé. Il en est revenu très bouleversé, mais aussi avec des convictions pacifistes très fortes et la conviction que c’était une guerre injuste. C’est quelque chose qu’il m’a transmis. Par la suite j’ai réalisé qu’il avait été très marqué psychologiquement par cette guerre. C’est là que j’ai commencé à m’intéresser au théâtre algérien. J’ai lu cette pièce en 2004 et je me suis promis que la voix de Kateb Yacine serait entendue. Durant les vingt années du processus de maturation, beaucoup de choses m’ont ramenées à la nécessité et à l’importance que revêt la parole de cet auteur. Car ce n’est pas seulement notre européocentrisme qui le fait taire. Tout le monde est rassemblé pour dire que Kateb Yacine rappelle trop que les pays sont avant tout multiculturels et multi religieux, que les langues Amazighs sont absolument fondamentales en Algérie. Pour toutes ces raisons beaucoup ont une sorte de bénéfice secondaire à ne pas faire entendre Kateb Yacine, à ne pas vouloir se confronter à une langue si brillante.

En assistant à ce spectacle on a la curieuse impression de percevoir un songe composé de faits réalistes, mais sans pour autant percevoir de tension dramatique…

J’avais dans l’idée que visiter cette pièce c’était aller chercher des fantômes, c’était remettre les habits de nos parents. Ce qui est très étonnant c’est que cette pièce ne traite pas de la guerre d’Algérie. Cette pièce date de 1954 et tout ce qu’on y voit est la prémonition d’un poète, une intuition qu’il a eu, que ça allait mal se passer, que le peuple algérien - dans sa grandeur, dans son immensité, dans son histoire -, ne serait jamais écrasé. C’est ce qu’il dit, de façon extrêmement poétique, pour démontrer aux français que l’idée qu’on puisse le dominer est totalement ridicule. Je crois aussi que Kateb Yacine invente un « français d’ailleurs » mais qui prend tous les schémas de notre français classique, de Gérard de Nerval, d’Arthur Rimbaud en particulier. Cette œuvre est une course théâtrale absolument passionnante, c’est une pièce symphonique.

Cette pièce n’est que très rarement mise en scène en France, comment réagit le public ?

C’est assez merveilleux. Les gens d’une certaine génération et qui sont habitués à aller au théâtre voient dans la pièce une sorte de chose très difficile parce qu’ils veulent tout saisir. Or dans cette pièce on ne peut pas tout saisir, on est pris dans un tourbillon et c’est ce que l’on aime. Mais assez curieusement les spectateurs plus jeunes n’ont pas cette perception. Pour eux il se déploie quelque chose d’assez lisible et dans lequel il est clair qu’on ne va pas tout comprendre. Eux aussi se sentent pris dans ce tourbillon et sont bouleversées par ces paroles sur l’exil, sur la terre usurpée, sur les cimetières. C’est la force des immenses poètes : ils nous parlent d’un endroit et d’un moment du monde tout en nous parlant tout le temps du monde en entier. Kateb Yacine n’échappe pas à cette règle. Bien sûr l’actualité des guerres, des tentatives de colonisation et de domination des uns sur les autres résonnent avec cette pièce.

*

On se doute que cette mise en scène ne sera que très difficilement diffusée en France, ou hélas pas du tout. Il faut donc saisir l’occasion de cette programmation et courir au Théâtre de l’Échangeur (réservation ici).

Joël Cramesnil

Agrandissement : Illustration 3

Le Cadavre encerclé de Kateb Yacine au Théâtre de l’Échangeur (Bagnolet) du 9 au 19 octobre 2024

Mise en scène : Arnaud Churin

Interprétation : Mohand Azzoug, Noé Beserman, Arnaud Churin, Marie Dissais (en alternance avec Mélanie Malgorn), Mathieu Genet, Emanuela Pace - Dramaturgie : Emanuela Pace - Scénographie : Léa Jezequel et Elsa Markou - Composition musicale : Jean-Baptiste Julien - Son : Amélie Polachowska – Lumières : Gilles Gentner – Costumière : Sonia Da Sousa – Assistantes à la mise en scène : Mélanie Malgorn et Susanne Traup – Regard extérieur : Bertrand Cauchois – Régie générale : Nicolas Martinez-Sanchez – Régie son : Marc Rousseau