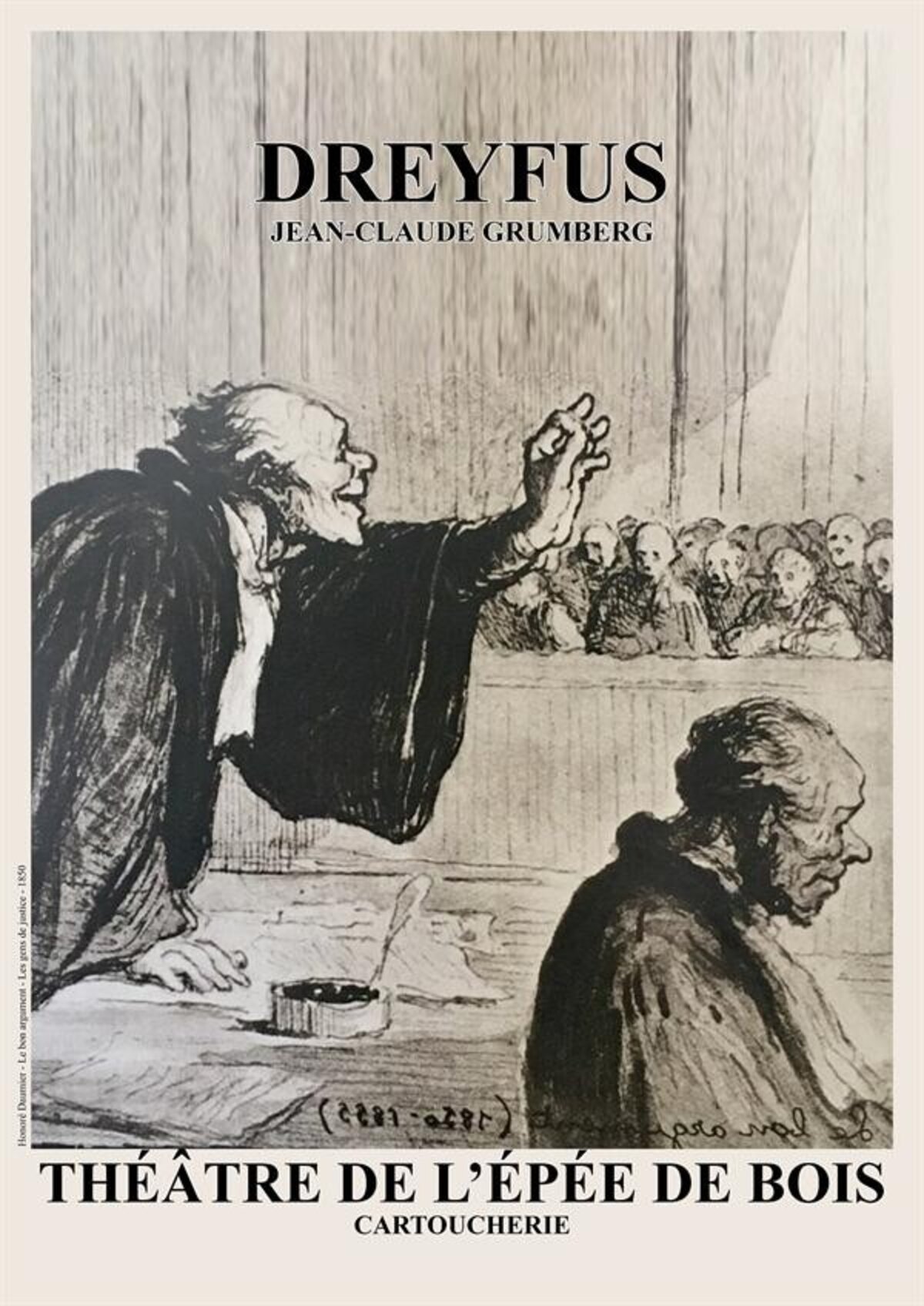

Agrandissement : Illustration 1

Une pièce de retour à l’affiche à Paris après cinquante ans d'absence

La pièce Dreyfus de Jean-Claude Grumberg a été créée le 11 janvier 1974 par le Théâtre du Lambrequin, dans une mise en scène de Jacques Rosner, au Théâtre municipal de Tourcoing. Elle a ensuite été programmée au Théâtre National de l’Odéon (actuel Odéon-Théâtre de l’Europe) que dirigeait alors Pierre Dux.

A cette époque, la programmation du Théâtre National de l’Odéon donne une place importante aux troupes de la décentralisation (TNP codirigé par Patrice Chéreau), aux grandes compagnies étrangères (Piccolo Teatro de Milan dirigé par Georgio Strehler) ainsi qu’au Jeune Théâtre National (tout juste créé en 1971).

La pièce est publiée en juin 1974 par l’Avant-scène Théâtre tandis que le spectacle est programmé à la Maison de la Culture de Grenoble, que dirige alors Catherine Tasca.

Par la suite, la pièce est mise en scène en 1975 à Bordeaux par le Groupe 33 (Théâtre Barbey), en 1980 à Toulouse par l’Atelier Berechit (Centre culturel municipal), puis en 1989 à Lyon par Jean-Jacques Tessier (Petit Théâtre de Poche).

A l’étranger durant les années soixante-dix, elle est mise en scène à Bruxelles par Manfred Hurrig (Théâtre national de la Communauté française de Belgique) ainsi qu’à Montréal par Danièle J Suissa (Théâtre du Rideau Vert).

Il s’écoule alors trente-cinq ans sans que Dreyfus ne soit plus à l’affiche en France. A Paris cette pièce ne l’a plus été depuis cinquante ans.

C'est en mars 2023 que la troupe du Théâtre de l’Épée de Bois décide de la créer durant la saison 2023/24, dans son théâtre sis à la Cartoucherie (Paris 12e) où elle la joue depuis fin janvier.

En 2019, cette troupe avait déjà créé deux autres pièces de cet auteur : Une leçon de savoir-vivre, ainsi que Vers toi terre promise, qui sont de fort beaux souvenirs de théâtre.

Antonio Díaz-Florián, le metteur en scène, explique ainsi ce choix : « Jean-Claude Grumberg est un auteur qui nous enchante car il dit des choses très profondes. Il le fait avec un certain sourire, d’une façon que nous n’oserions pas s’il ne nous l’autorisait pas. C’est lui qui nous autorise ce rire, il nous est permis par son engagement. Sa pièce « Dreyfus » expose de façon non partisane la réalité d’un peuple à une époque très précise, 1930, juste au moment où se préparait le pire. Or par moments de nos jours on craint de se dire que la bête immonde est peut-être de retour. »

Agrandissement : Illustration 2

L’action de cette pièce se déroule en Pologne, dans un shtetl

Cette pièce met en scène une troupe amateur vivant dans un shtetl en Pologne dans les années trente. Cette troupe y répète une pièce, écrite par le metteur en scène, consacrée au célèbre lieutenant-colonel français Alfred Dreyfus.

Le terme schtetl désigne une petite ville, un grand village ou bien encore un quartier juif dans une ville. Les schtetlech sont apparus au Moyen Âge, majoritairement en Europe de l’est : Pologne, Pays baltes, Biélorussie, Ukraine, Moldavie, Roumanie orientale.

Dans le cas des petites villes et des villages, les constructions étaient le plus souvent en bois. Le shtetl est une forme de collectivité vivant quasiment en autarcie, très à l’écart du reste du monde. Durant le début du XXe siècle, des années vingt aux années trente, les schtetlech ont progressivement disparu.

A partir de 1922 suite à la création de l’URSS, les schtetlech qui se trouvent dans ce nouveau pays sont transformés en « colonies agricoles juives ». Ils sont progressivement laïcisés, puis bon nombre de ses habitants les fuient progressivement.

A partir de 1938, suite au début des invasions de l’Europe par l’Allemagne nazie, les schtetlech qui se trouvent dans cette autre zone sont dépeuplés et détruits : déportation des populations, massacres sur place (appelés « Shoah par balles ») et urbicides par le feu.

A travers cette pièce, Jean-Claude Grumberg lie deux évocations historiques précises du judaïsme et de l’antisémitisme en Europe. D’abord à travers le contexte de sa pièce : un shtetl, en Pologne, en 1930, où répète une troupe amateur. Ensuite bien sûr à travers le sujet de la pièce répétée : le lieutenant-colonel de l’armée française Alfred Dreyfus - polytechnicien, alsacien, juif -, accusé en 1894 d’avoir livré des documents secrets à l’Allemagne, puis condamné à la dégradation publique et au bagne à perpétuité pour trahison.

Le talent de Jean-Claude Grumberg donne à cette pièce de multiples aspects comiques, fruit d’une vision lucide qui n’échappe pas à Antonio Díaz-Florián : « Selon moi c’est un rire qui se trouve au-delà de l’extrême tragique. Lorsqu’il n’y a plus d’espoir, le rire vient car la vie n’a plus de sens. Que nous arriverait il si on nous annonçait que nous allions mourir ? On s’effondre et on désespère ?... Je crois que c’est là que le rire naît et Jean-Claude Grumberg le fait. Il faut passer par l’extrême tragique de ce que son peuple a vécu, le peuple de la communauté juive, pour pouvoir le faire. Jean-Claude Grumberg sait de quoi il s’agit, il l’a vécu, il peut s’octroyer ce droit du rire et il nous tend la main pour que nous le jouions. Il nous octroie la possibilité de rire, mais ce n’est pas un rire drôle. Au bout d’un certain temps c’est un rire de désespoir. »

Agrandissement : Illustration 3

La troupe amateur d’un shtetl polonais aux prises avec la figure majeure de Dreyfus

Le Théâtre de l’Épée de Bois donne ce spectacle dans son salon de théâtre, une petite salle de soixante places entièrement habillée de bois, nichée sous le toit du bâtiment. Les personnages sont vêtus et chaussés chaudement, ils sont parfaitement réalistes. Par ces choix esthétiques ils composent ensemble des camaïeux de beige et de châtain. Le public se sent assez vite comme séjournant dans cette salle du shtetl où la troupe répète sous ses yeux.

Au-delà de l’évocation de la figure historique de Dreyfus, cette pièce met en scène le principe même du théâtre, car toute l’action se déroule à travers une succession de jours de répétitions. La pièce effectue aussi un lever de rideau sur les prises de liberté rendues possibles par le théâtre non professionnel durant ces temps d’élaboration théâtrale.

Ainsi chaque personnage n’hésite pas à suspendre la répétition en s’exprimant librement sur la vie de Dreyfus. Chacune(e) veut qu’il soit représenté autrement, chacun(e) y projette sa vision du monde et de ses espérances. La troupe est fédérée par Maurice, auteur et metteur en scène, qui est d’une patience infinie.

Parmi les acteurs il y a entre autres Michel, cordonnier, qui doit jouer Dreyfus, mais qui en réalité n’a rejoint la troupe que pour pouvoir se lier avec Myriam.

Il y aussi Arnold, coiffeur, qui est le père de Myriam et qui joue Émile Zola. Il tient absolument à imposer une tirade où il déclamerait le J’accuse.

Il y a aussi Zina qui souhaite la création d’une scène donnant la parole à la mère de Dreyfus, afin qu’elle puisse le convaincre de ne pas devenir soldat : « Mon fils veut devenir soldat ? Mais qu’est-ce que j’ai fait, qu’est-ce que j’ai fait ? ».

Pour des raisons antisémites de longue date, dans la Pologne de 1930 les Juifs n’ont aucun droit civique. Pour les habitant(e)s de ce shtetl, il est donc fort difficile d’imaginer et de comprendre qu’un Juif puisse avoir été un militaire gradé de l’armée française : « Capitaine c’est pas un métier pour un vrai juif » affirme à un moment Zina avec le plus grand sérieux.

D’autres fois c’est la vie courante du schtetl qui perturbe le déroulement des répétitions, dont ce désir amoureux entre Michel et Myriam. Au fil des répétitions ce désir conduit à l’annonce d’un mariage et d’un départ à venir pour un pays perçu comme plus sûr : l’Allemagne, où les gens sont « très polis, très corrects avec les Juifs » précise Zina.

L’auteur lie ainsi continuellement les querelles liées aux formes que devrait prendre le jeu théâtral aux débats que nourrit la perception de Dreyfus, le tout au sein d’une communauté rurale vivant quasiment repliée sur elle-même.

Tandis que les jours de répétition s’enchaînent de façon inégale du fait de ces débats, l’antisémitisme s’impose comme lien effectif entre cette évocation de la France de 1894 et la réalité de la Pologne en 1930. Car à l’évocation de Dreyfus et des fausses accusations dont il a été victime, répond soudainement une « descente d’antisémites » faisant irruption dans la salle pour y agresser cette troupe.

C’est finalement Michel, paré de l’uniforme de Dreyfus, qui chasse les deux ivrognes catholiques venus les agresser : il les met ainsi en joue avec le célèbre sabre du lieutenant-colonel, une scène superbe.

Pour autant la représentation d’une agression antisémite au théâtre n’est ni courante, ni aisée. Sur ce point Antonio Díaz-Florián assume son geste théâtral : « C’est éprouvant mais ça peut faire partie de notre métier et c’est l’auteur qui l’a décidé. Il y a dans la pièce une scène de pogrom, Jean-Claude Grumberg dit : « un petit pogrom ». Jouer cette scène c’est notre prix à payer en tant que comédien, c’est notre condition. Nous devons être capables de jouer les deux, donc aussi l’horreur. Ce sont nos deux masques : la tragédie et la comédie. Mais ce texte nous apprend aussi à être des êtres humains : nous pensons bien mais nous pouvons agir mal. C’est cette dualité qu’il nous apprend. Jouer ces monstres néonazis qui entrent pour tabasser ce groupe d’amateurs c’est très violent. Le théâtre nous apprend tout le temps. Les autres sont un miroir pour nous-mêmes et nous le sommes aussi à notre tour pour les autres. C’est cette interaction qui fait la beauté de l’être humain. »

Agrandissement : Illustration 4

A travers cette évocation de Dreyfus dans le contexte d’un schtetl de Pologne en 1930, la plume alerte de Jean-Claude Grumberg conduit aussi la petite troupe amateur à poser en toute simplicité cette pesante question : pour qui et comment faire du théâtre ?

Or cette interrogation n’est pas étrangère à la troupe du Théâtre de l’Epée de Bois, comme le rappelle ici son metteur en scène : « Notre troupe a toujours eu une conscience sociale. Un boulanger fait du pain pour que l’Autre mange, un médecin opère pour redonner la vie ou la santé à l’Autre, chacun de nous dans cette société fait quelque chose pour l’Autre. On est toujours utile à quelque chose. Le théâtre doit être utile et il doit permettre de partager. Notre force d’artistes de théâtre c’est le sentiment. C’est un métier très difficile car il faut que le sentiment soit juste. Autrefois les grands directeurs de théâtre disaient : « se brûler sur les planches ». Et le public vient : il nous paie, il attend, il nous guette, il se déplace pour nous voir faire ce qu’il ne peut pas faire. »

En choisissant de remettre à l’affiche Dreyfus de Jean-Claude Grumberg cinquante ans après sa création - alors même que cette pièce était pour ainsi dire oubliée -, la troupe du Théâtre de l’Épée de bois - qui œuvre à la Cartoucherie depuis 1971 - fait également honneur au théâtre service public hérité de Jean Vilar.

Joël Cramesnil

Dreyfus de Jean-Claude Grumberg par le Théâtre de l’Épée de Bois (Cartoucherie, Paris 12e)

Représentations les samedis et les dimanches à 13h30 jusqu’au 3 mars, puis reprise du 3 avril au 26 mai.

Adaptation et mise en scène : Antonio Díaz-Florián

Interprétation : Abderrahmane Ouldhaddi (Maurice), Hector Morales (Michel), Martin Vaughan Lewis (Motel, Wasselbaum, 2e Polonais), Graziella Lacagnina (Zina), Antonio Díaz-Florián (Arnold, 1er Polonais), Mario Aguirre (Zalman), Valentine Galey (Myriam).

Costumes : Abel Alba - Dispositif scénique : David Léon

Lumières : Quinque Peña - Régie : Mario Aguirre