LE CINÉMA ET LE THÉÂTRE RENDENT HOMMAGE À LA CHANSON

« Fallait-il que l’on s’aime et qu’on aime la vie ! ... »

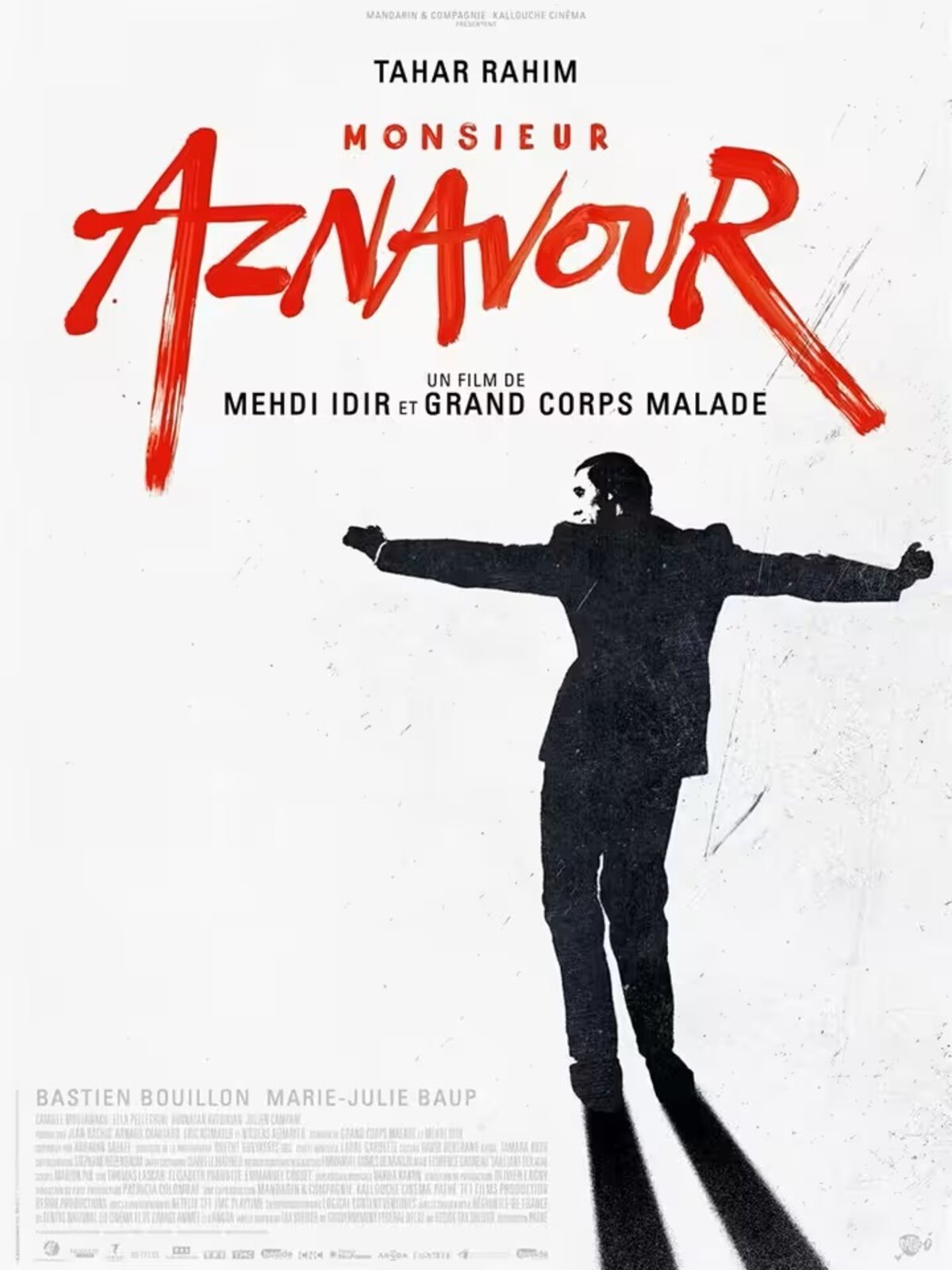

Agrandissement : Illustration 1

Comment « rendre compte » d’un grand moment de cinéma saluant la carrière d’un immense chanteur ?

L’exercice n’est pas facile, car bien plus que de se livrer à une narration biographique exhaustive de l’artiste, Monsieur Aznavour de Mehdi Idir et Grand Corps Malade s’emploie avant tout à faire corps avec Charles Aznavour… mais aussi avec son public.

Shahnourh Aznavourian dit Charles Aznavour (1924-2018), ce chanteur français d’origine arménienne, raillé et critiqué pour son physique, pour sa gestuelle et pour sa voix, mais aussi victime d’attaques racistes dès ses débuts. Célèbre auteur-compositeur-interprète, on sait moins qu’il fut également acteur et essayiste.

Issu d’une famille d’artistes contrainte de fuir l’Arménie et s’installant à Paris en 1923, c’est en tant qu’acteur qu’il débute sur scène en 1933 alors qu’il a neuf ans, une activité qu’il poursuivra : au théâtre à cinq reprises jusqu’en 1965, au cinéma à travers cinquante-sept films de 1936 à 2006, à la télévision dans onze téléfilms de 1968 à 2013.

Mais c’est avant tout la chanson qui l’habite et qui lui plaît. Au cours de sa carrière il enregistre près de mille-deux-cents titres en langue française. Il en interprète aussi plusieurs dans huit langues étrangères (de l’anglais au kabyle) de sorte qu’il est l’un des chanteurs français les plus connus en dehors du monde francophone.

Le film Monsieur Aznavour donne tout à la fois une vision documentée et une perception sensible de cet artiste prolifique, de son parcours professionnel et de sa vie privée.

Une vision documentée puisqu’on y retrouve - entre autres - les premières tournées en bicyclette avec Pierre Roche dans la France occupée (1940), leur récital en public à la RTF où Edith Piaf fait sa connaissance (1946), puis son premier succès en solo à Casablanca (1953). Mais aussi : les premières parties puis la consécration à l’Olympia, le succès aux USA et, encore plus tard, sa grande tournée internationale.

Quant à la perception sensible, elle repose d’abord sur l’évocation réitérée de l’intense travail de cet artiste, de son exigence et même certaines fois de sa dureté vis-à-vis de lui-même et de son entourage, tant professionnel que familial, afin de porter son talent au plus haut niveau.

On y comprend de quelle façon un auteur se révèle à lui-même sans préméditation, puis comment un artiste se débrouille par lui-même en autofinançant la réalisation de ses meilleures idées, déjouant ainsi le règne des maisons de production et les violences de la presse pour réussir à trouver son public.

On y perçoit la force, le courage, le talent et les rêves d’un artiste parti socialement de très bas et qui, rendu au point d’être payé aussi cher que Frank Sinatra tandis qu’il se produit aux USA, doute alors de lui-même et du véritable intérêt de sa trajectoire en étant parvenu jusque-là.

Enfin, la compréhension sensible de ce film partiellement biographique repose énormément sur l’interprétation de Tahar Rahim, un acteur déroutant par ses talents et qui déjà en 2011 nous offrait une interprétation marquante de Younes dans Les Hommes libres d’Ismaël Ferroukhi (Prix ARTE des Relations internationales).

Incarner le rôle-titre d’un film biographique relève à la fois de la précision et de l’esquisse, un curieux mélange qu’il faut pouvoir trouver et équilibrer, puis tenir et développer. Tahar Rahim disparaît physiquement derrière Charles Aznavour de façon stupéfiante, tandis que c'est bien l’art de cet acteur qui fait vibrer l’incarnation de ce chanteur de façon saisissante.

C’est en fait « ce supplément d’âme » qui permet au public d’avoir une compréhension sensible du parcours de Charles Aznavour : ce point de rencontre renversante entre ce chanteur franco-arménien, cet acteur franco-algérien et le public ; ce lien ancien et vivace, intime et fidèle, de la salle au plateau, du gradin à l’écran.

Enfin, pour celles et ceux qui douteraient encore de l’intérêt de ce film, rappelons brièvement l’histoire de deux chansons.

En 1960 durant la guerre d’Algérie, tandis que la censure a été rétablie et confiée au ministère des Armées, la chanson pacifiste L’Amour et la guerre de Bernard Dimey, mise en musique et interprétée par Charles Aznavour, est interdite de diffusion sur les ondes nationales. Il l’interprètera alors sur scène au Québec l’année suivante.

Tout à fait par ailleurs en 1972, Charles Aznavour compose, écrit et interprète Comme ils disent, qui est la première chanson française évoquant l’homosexualité masculine de façon franche et non sarcastique, alors que l’homosexualité ne sera dépénalisée que dix ans plus tard.

Pour qui aime la chanson française, Monsieur Aznavour est un film délicieux, où on découvre avec bonheur la genèse de certains de ses plus grands succès.

On s’y retrouve également plongé dans l’univers musical qui lui a été contemporain : Pierre Roche (Bastien Bouillon), Charles Trenet, Édith Piaf (Marie-Julie Baup), Gilbert Bécaud (Lionel Cecillio), Johnny Hallyday (Victor Meutelet), Franck Sinatra (Rubert Wynne-James).

En clair, ce n’est pas une production à laquelle on peut se contenter de souhaiter bonne chance. C’est un film qu’il faut aller découvrir car ce n’est précisément pas un « biopic », c’est autre chose.

« Ma plus belle histoire d’amour c’est vous… »

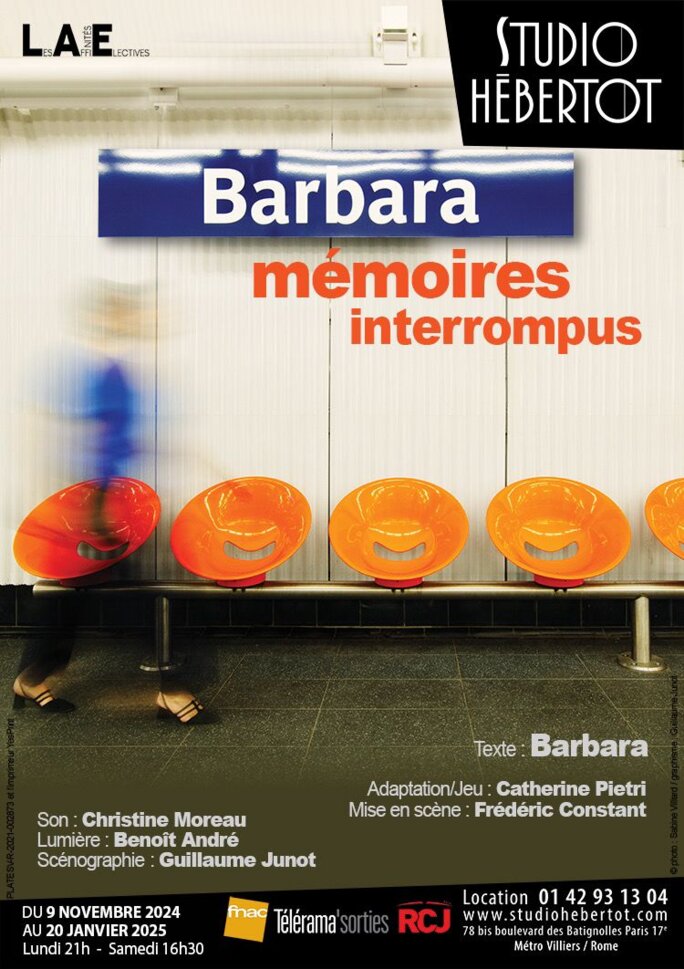

Agrandissement : Illustration 2

Passant d’un art à l’autre, une chanteuse française sera également mise à l’honneur, mais cette fois au théâtre.

A partir du 9 novembre, le collectif Les Affinités Électives est à l’affiche du Studio Hébertot avec Barbara mémoires interrompues.

Cette création n’est ni un récital de chansons, ni une comédie musicale, ni un spectacle chanté. Ce sera une pièce de théâtre interprétée par une comédienne (Catherine Pietri) seule en scène et dirigée par Frédéric Constant.

Autrice-compositrice-interprète, Monique Serf dite Barbara (1930-1997) a profondément marqué la scène de la chanson française. Au cours de sa carrière elle joue également dans sept films et deux pièces musicales.

Elle vit ses premières années dans le quartier des Batignolles (Paris 17e), avant que la famille Serf ne soit obligée de fuir les rafles antisémites durant la Seconde Guerre mondiale. A partir d’âge de dix ans elle est victime d’inceste, sa famille étouffe ses cris tandis que la gendarmerie française refuse de la prendre au sérieux.

A l’issue de la guerre, à l’âge de dix-sept ans, elle entre au Conservatoire de Paris pour y apprendre le chant. Sa famille acquiert un piano auquel elle se met à jouer sans prendre de leçons. Assez vite, elle se détourne du chant classique et donne sa préférence à la chanson populaire après avoir découvert le répertoire d’Édith Piaf sur la scène de l’ABC.

En 1950 elle quitte Paris pour Bruxelles où elle espère concrétiser son rêve de « pianiste chantante ». C’est là qu’elle fait ses débuts et qu’elle se lie d’amitié avec Jacques Brel. Elle revient à Paris deux ans plus tard. Elle y connaîtra par la suite ses premiers succès d’interprétation, avant d’écrire ses propres chansons, puis de réussir à s’imposer en 1958.

Dans la création théâtrale Barbara mémoires interrompues, il sera essentiellement question de Monique Serf. Il y sera donc d’abord question de cette simple dame, bien avant la célébrité internationale de la grande artiste. Le texte qui sera joué est extrait de son autobiographie parue en 1998 sous le titre : Il était un piano noir… mémoires interrompues.

C’est en mars 2020, durant le premier confinement, que la comédienne Catherine Pietri relit cet ouvrage et commence à imaginer une adaptation pour la scène. C’est d’abord l’écriture qui la frappe profondément, puis Barbara en tant qu’immense artiste.

Le projet prend forme avec cette intention farouche : « Faire connaître, comme on délivre un secret, Monique Serf ; sa passion, sa force d’âme, sa drôlerie, sa grandeur. Parce qu’elle donne du courage. À tous ceux qui n’en ont pas, ou pas assez ou presque plus.»

Durant une heure, une femme seule sur scène – Monique Serf – va ainsi se raconter : « Mais ici, pas de chansons. Seulement les prémices, les origines. Les mots avant la poésie. Plutôt que raconter la vie de Barbara, il s’agit d’incarner les mots d’une femme qui est Barbara. »

Le théâtre n’ayant pas les mêmes moyens techniques que le cinéma, ce sera donc un « voyage immobile » comme on en a l’habitude sur les plateaux de théâtre : l’enfance aux Batignolles, le surgissement de la guerre, l’exode pour échapper aux rafles, l’école, le frère, la grand-mère, la mère, le père, l’inceste… Mais aussi : la rue Vitruve, Bruxelles, le boulevard Anspach, Aldoubaram, la Chrysler de monsieur Victor, Nantes...

Ce sera donc une découverte à faire très prochainement.

*

De Monsieur Aznavour à Barbara mémoires interrompues, ces évocations biographiques de la chanson française ne sont pas sans rappeler ce que la grandeur culturelle de la France doit aussi aux classes populaires, aux femmes, aux « crève-la-faim » et aux descendants d’exilés.

Joël Cramesnil